纵笔写“家山”

[摘要] 作为对20世纪后半叶中国画产生过重要影响的画家,目前围绕陈子庄展开的美术史叙述仍带有较强的地域色彩。他与黄秋园的“被发现”提振了处于“困境”许久且亟须寻求出路的传统中国画画家的信心。“旅行写生”之于新中国成立初期的画家们是一个绕不开的命题。对陈子庄而言,写生意味着“变化”的开始,然其写生等相关研究仍未得到足够的关注。本文通过梳理陈子庄的写生历程与写生画稿,论述他对写生的思考与积淀对其题材转变及个人艺术风格确立所起到的作用。对进一步理解陈子庄与中国传统绘画的关系,进而判断其在20世纪中国美术史的坐标位置,这些探索都将为我们提供崭新的视角和有益的思考。

[关键词] 陈子庄 写生 中国画 画学 传统

一、行万里路:陈子庄的看山写生

中西方绘画对“写生”一词有着不同的阐述,同时在实践层面各有侧重。事实上,早在20世纪初期,俞剑华就在《中国画写生与西洋画写生不同之点》一文中对二者进行了辨析,概述了中国画与西洋画在工具、观察视点以及章法等方面的较大不同。[1]西方绘画中的“Paint from Nature”被译为中文的“写生”,其对象包括风景、人物、动物以及静物等。在传统中国画中,明代唐志契在《绘事微言》中提道:“昔人谓画人物是传神,画花鸟是写生,画山水是留影。”[2]这里的“写生”主要指不依赖粉本而直接对大自然中的花鸟、草虫、禽兽等进行观察和描绘。至于中国人物画与山水画,则分别对应为“写真”与“师造化”。随着近代西方文化思潮流入中国,“写生”一词逐渐替代了“写真”“师造化”等传统中国画术语。然而,在认识论和方法论上,“写生”在中西方绘画语境中仍有较大差异。

20世纪初,陈独秀等人竖起的“美术革命”大旗深深地影响了此后中国美术的发展进程。为了改变中国画陈陈相因的局面,一部分画家选择以西方写实方法改造中国画。此外,伴随着西方思潮对中国美术教育的深远影响,西画教育模式广泛地进入中国美术课堂,通过写生训练获得造型基础能力被认为是美术教育的有效途径。此后,“写生”被列为美术类专业院校中的重要必修课。

对身处20世纪的中国画家来说,基于周遭环境以及个人学养等诸多因素,他们面对时代的洪流与巨变有着个人的应对策略。他们的“写生”突破了中西绘画物理层面的界限,有的人仍旧使用毛笔,有的人选择铅笔、炭条等工具。不同的绘画思想使得画家们在写生方式上产生分野,主要分为西式写生与传统写生。选择西式写生的中国画家多为力主“引西润中”的“革新派”。他们重“写生”而轻“临摹”,强调“现场”的“实写”与线条的书法性,注重明暗光影的变化,以焦点透视法组织整个画面。在传统中国画的研习历程中,“师古人”与“师造化”是有效路径。传统型中国画家在提倡写生的大环境中呼唤“师造化”的复归。与“革新派”画家不同的是,他们在临摹与写生中并不偏废其一,而是各有所取——临摹时深研古代佳作的视觉观念与造境方式,写生时目识心记、“饱游饫看”。他们并不受西方观察方式与绘画手法的影响,师心不蹈其迹,按照写生促进创作的思路,在短时间内简要概括实景中对象的形与神,在取舍中逸笔勾勒,回画室后再进行“深加工”。由此可见,不同的写生方式会带来观念、时长、方法上的差异,画家们各行其道,取得了不同的成果。

20世纪50年代初,全国掀起了轰轰烈烈的旅行写生浪潮,久居书斋、画室的画家们在时代的召唤下纷纷走出象牙塔,开始以旅行写生的方式亲近自然。与很多走遍各地名山大川的画家不同,陈子庄的涉足范围仅在于其熟悉的巴山蜀水之间。虽是日常“家山”,在热爱生活的陈子庄眼中也是美好之所在。其曾说:“画材遍地皆是,不必一定要到名山大川。”[3]

1955年,进入四川省人民政府文史研究馆工作的陈子庄得以潜心研究绘画。他与当时的众多画家一样,开始走出书斋,感受“造化”。他对世界细致入微的观察并非成年后养成的习惯。童年的他曾因家贫而辍学去庆云寺当放牛娃。每当牛儿散步吃草时,他便拾掇起小木棍在地上画牛。时间一长,其便因画牛而闻名于乡里。新中国的成立深刻影响了文艺思潮的时代演变。1953年,作为中国文艺界领导人之一的艾青在“上海美术工作者政治讲习班”上论述了“国画要不要改造”的问题,同时提出“新国画”的概念,认为“新国画”必须“内容新”“形式新”。为了表现新中国社会主义建设的伟大成就,“画山水必须画真山水”“画风景的必须到野外写生”。这是国家向中国画画家所发出的明确且具有指导意义的号召。陈子庄与其他文艺工作者同样都面对着这样一个崭新的局面,于是纷纷参与到热火朝天的写生浪潮之中,用手中的画笔表现祖国大地上的建设工地、城市景观、工厂新貌、铁路桥梁、水利工程等场景。大地山川中的新时代建设场景在画纸上凝结出独特的趣味,显然迥异于传统山水画。这促使画家们开始在写生中寻求新的笔墨语言来适应新的图景。骨子里具有开拓精神的陈子庄虽然“随波”,但并未“逐流”。固然“写生”贯穿了他20余年的艺术历程,但他对“写生”有着不同于他人的理解。这使得他能够跳脱出传统和时代的桎梏,形成独特的自我风格。

四川博物院所藏陈子庄1958年绘制的《改土》《赶场天》是其存世仅有的两幅对景写生画作。他在《改土》中以皴法表现山体,又以线廓其形,还以简笔快速勾勒了热火朝天的劳动场景。作品《赶场天》描绘了蜀地山村赶集的场景。画面较为完整,山坡、树林以传统皴法表现,几间小青瓦房点缀其中,村民正陆陆续续地往集市方向走去,远方则点缀了些许明艳的红色。这是陈子庄在赶集路上未经揣摩而完成的提炼式对景写生,展现出他在传统山水画学习方面着力颇多。显然,这两幅画有着“试验”的意味,结果并不令陈子庄满意。他甚至未钤印于画面之上,白文印“南源”为其后来所补盖。

陈子庄尤为重视自身速写能力的训练。早在20世纪40年代,他就对叶浅予的速写印象深刻。1964年秋,叶浅予还曾来成都与陈子庄会面。在叶浅予看来,速写本就是画家的笔记本。速写不仅可以帮助画家收集创作素材,而且本身就是一种绘画艺术。画速写需要心灵手巧,要具备瞬间捕捉并描绘对象的能力,是针对线条技巧的有效训练。叶浅予本不离身、手不停笔的习惯对陈子庄产生了很大影响。此后,陈子庄的兜里总揣着速写本,走到哪里便画到哪里。陈子庄认为“利用前人的创造再回炉的方法绝对没有出路”,故而以铅笔或木炭条在小本子上取舍经营,这反映出他选择偏向传统式写生。在陈子庄看来,速写不是目的,而是作为工具帮助画家深入生活去观察、记录。《陈子庄年表》以及相关口述材料显示,陈子庄入职四川省人民政府文史研究馆后外出写生近20次。

1962年是陈子庄收获颇丰的一年。4月,他与年轻的任启华[4]等人到广元地区写生,得稿数十幅,并在四川省文化局(今四川省文化和旅游厅)XY5i+uyUdK0S+0B69w22TUVfTErRm1HDIcZWukdSth4=美工室举办“剑阁写生画展”。在1987年9月荣宝斋出版的《陈子庄画集》中,多幅作品署款“壬寅年广元”或者“剑门”,如《剑门峡道》《桐树山村》《山区小学》《剑山远色》《梁山松云》《梁山寺》《明月峡小景》等。此外,四川博物院藏陈子庄《壬寅》册等八幅作品也是陈子庄此次出行的硕果。他在这些广元地区的写生作品中尤好浅绛设色,皴擦点染、干湿相间,用笔生辣朴拙,构图简约奇崛,初显个人特色。他总是以寥寥数笔画桐树枝干,再罗列不规整的小圈代表叶片,然后以黄色敷之。松树亦以简笔绘制,树干用笔平直,松针笔墨变化较小。陈子庄曾回忆道:“我和周抡元去剑阁写生,他找不到东西画,就说:‘有什么画的?走吧,不入画的!’”其实画材遍地皆有,只在于是否发现而已。若能发现,则不必去名山大川。于画者言,要能于平凡中发现至精、至善、至美者。[5]此次广元地区的写生经历给他留下了深刻印象,即使在1975年身体抱恙无法外出时,仍绘制了《大山水》册之一,以作13年前广元写生之回忆。

笔者试图寻找陈子庄与任启华等人在广元地区写生的速写稿。四川美术出版社1986年11月出版的《陈子庄写生稿》小册中有两幅题写有“广元”的速写稿,不过稿面构图与用笔方式无法与1962年的作品相对应。1962年的广元之行确实给陈子庄带来了丰硕的成果:一方面,其不仅初步形成了山水画的个人面貌,进一步坚信写生是走出传统中国画创作陈陈相因局面的有效途径;另一方面,其在四川美术界的地位于“剑阁写生画展”后得以确立。[6]

关于陈子庄1962年的相关经历,绕不开时任四川省人民政府文史研究馆馆长的刘孟伉。[7]陈子庄调入后,成为当时这里最年轻的馆员,颇受刘孟伉照顾。一份近期披露的材料记载,刘孟伉1959年在一份请示上签字批允,请示内容是:“因家庭人口较多,1958年□(按:此处不明)月去人民公社劳动实践时增加的部分额外开支影响了家庭生活,拟补助其20元。”刘孟伉除了在生活上关照陈子庄一家外,在工作上更是给予了他莫大的支持。1962年,陈子庄与刘孟伉同游出行三次:7月,同游乐山、夹江、峨眉,历十日而返回;8月,同游新都,为杨升庵纪念馆作巨幅《红荷》《花卉条屏》,为宝光寺绘八尺《荷花鸳鸯图》;9月,同游青城山。根据记载,陈子庄在7月和9月的出游并未写明是否留下画稿。而8月,陈子庄在新都应邀绘制大尺幅作品。事实上,陈子庄的作品几乎都为小尺幅,仅有的几件大尺幅作品均由相关单位提供宣纸。陈子庄在面对大尺幅创作时显得尤为审慎,通常选择以吴昌硕、齐白石一派的“红花墨叶”风格进行绘制,个人风格并不突出。他在把控大尺幅作品绘制方面似乎缺乏相应的经验与信心。因此,陈子庄在1963年为成都武侯祠创作《锦官城外柏森森》后并不题款,以示个人对创作意犹未尽、暂未满足,作品上的题款实为刘孟伉代题。1966年之前,陈子庄在成都的创作总体是安宁、愉快的。1962年至1966年,陈子庄几乎每年都会外出看山写生,且通常是造访蜀中“家山”,留下了数量可观的写生稿。这些写生与出行经历令他更为明确自己的艺术道路,逐渐由主攻花鸟画转移至深研山水画上。

陈子庄在传统式写生之路上不断产生新思考与新收获,显然这对他而言是一条“行之有效”的道路。直至20世纪70年代初,他仍旧坚定地外出看山写生并从中汲取养分,以自己的画学认知启示后人。

二、天然之趣:陈子庄的守正突围

1968年是陈子庄人生中的重要转折点。是年,其爱子意外溺亡于青衣江,夫人深受刺激而精神失常,七口之家屡经磨难。正是这一年,他改号“石壶”,自刻“石壶五十五岁之后作”印章数枚。此般生活状况导致陈子庄的身心每况愈下,辍笔不耕。任启华回忆道:“在1972年以前,他……作画零星,或不题款或将题款日期提前。”在《陈子庄年表》中,关于1970年至1971年的记录尤其简单:

1970年,戊戌,五十七岁,成都谣传晏济元去世,作《悼晏平子》诗:“滚滚沱江不尽,昏昏午□山乡。醒来日望挥泪,晏子冢边□阳。”

1971年,辛亥,五十八岁,在成都。

石壶诗稿中有诗《题画》写出他在面临家庭变故后从“辍笔”到“耳顺”的变化:“狂妻骂我由她骂,听惯只如听念经。磨墨掭毫成日课,藤花脚下写鸡群。”沉浸在绘画的世界里,陈子庄似乎能短暂逃离生活的困顿。这两年关于陈子庄的相关记录不多,将1972年的作品与遇到困厄之前的作品对比,题材、数量、笔墨、风格等均有着非常大的差异。笔者认为,1970年和1971年,陈子庄对绘画本体语言、个人艺术发展、画史画论等有着深入思考和钻研。客观来看,这两年为其绘画的自我革命提供了时间。《石壶论画语要》中记录道:“我过去很崇拜宋徽宗、王渊、黄筌、徐熙、赵孟等人的画,现在则看不入眼,因其无趣,只是画得工致,讨皇帝喜欢。”[8]彼时的陈子庄表示,他想画些与众不同的东西。

1971年,陈子庄的状态略有好转。1972年,其迈入个人创作的“黄金期”。1972年至1974年,陈子庄不断外出写生,从近处成都郊区的龙泉山、凤凰山,往南沿武阳江东下一线,后第三次造访夹江,再至川西北绵竹、汉旺地区。陈子庄在三年时间里创作了大量精品力作,其中1974年更是达到另一个创作高峰。其关门弟子陈滞冬曾在1972年陪同陈子庄等人一同沿武阳江东下写生,陈子庄在这一过程中作画稿数百幅。陈滞冬认为,陈子庄的创作充满了对“现场感的尊重与刻意保留”。不得不说,外出看山写生给予了陈子庄丰富的滋养,而他之所以如此倚重写生,与他对写生现场的珍视有莫大关系。

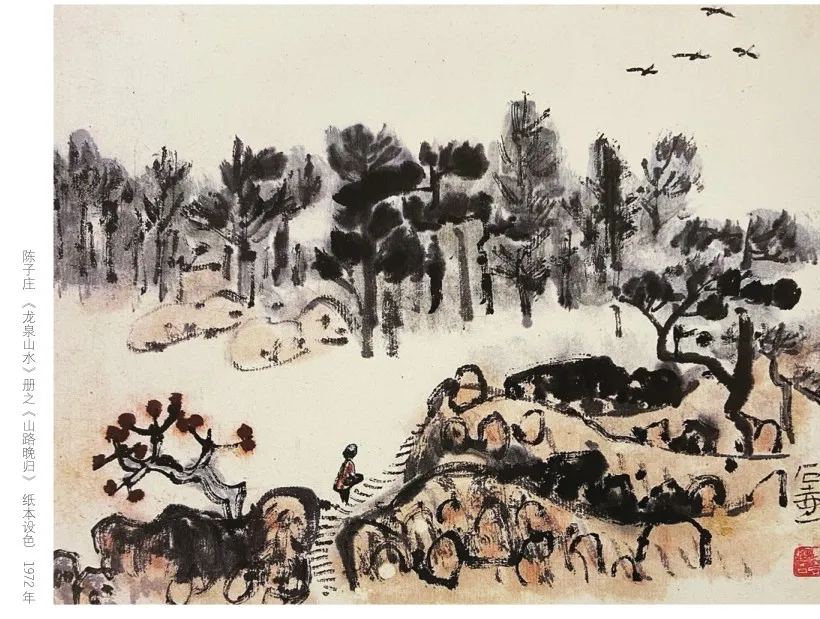

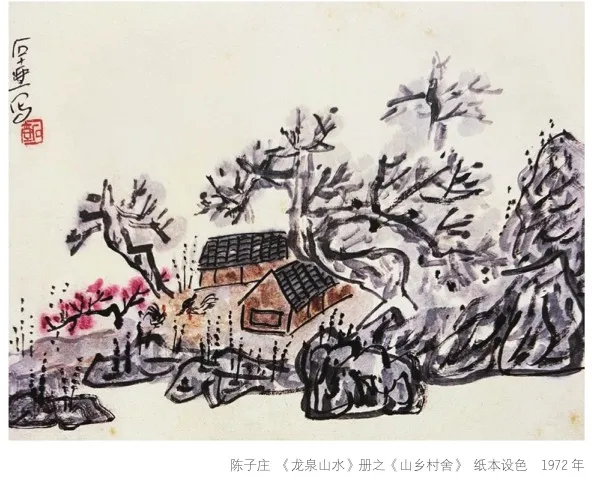

我们从作品与速写稿的对比中可以发现,陈子庄的创作很大程度上依托于现场速写稿,这是对画稿的进一步提炼和完善。对不同的中国画画家来说,写生与创作之间的距离必然是不同的。陈子庄以铅笔或木炭条绘制的速写稿大有“逸笔草草”之势,在短时间内提炼概括实景中的物象,以书法式线条迅速建构起整个画面,呈现出了思考与取舍的全过程。陈子庄在1972年有两次重要的写生活动。余德普撰文《子庄先生龙泉山写生记》,详细描述了是年3月前往龙泉山写生的经过。3月18日,陈子庄与弟子叶进康、唐德章、余德普乘坐班车前往成都东四十里左右的龙泉山写生。[9]龙泉山属于丘陵地貌,南北绵延可达四百余里,北起安县,南抵乐山井研,最高峰海拔为1051米,位于龙泉驿境内,是成都的东部屏障。3月的龙泉山风景绝美。这里历来盛产桃、李、梨、枇杷、樱桃等,如今亦是远近闻名的“花果山”。在许多画山水的画家眼里,龙泉山并非名山大川。所谓“修辞立其诚”,陈子庄认为从事艺术工作最重要的是真诚,不必以名唬人。蜀地丘陵是他眼中取之不尽的素材,有时他还会以成都的梧桐入画。这是陈子庄在经历家庭变故后第一次外出看山写生,更觉对龙泉山充满着特殊的喜爱之情,故作诗《命门人代买穴龙泉以为死后埋骨之地》:“卖画积钱能买穴,百年朽骨定污天。今生能断来生苦,不到人间结世缘。”

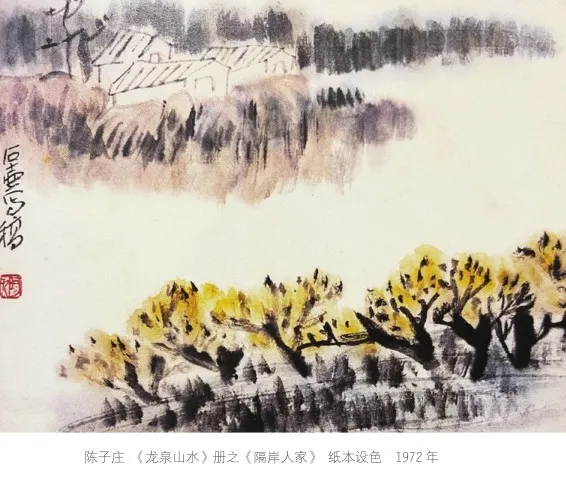

龙泉山写生历时两天,陈子庄画了数百幅写生稿,回到成都后整理成《龙泉山水》册,共收录34幅山水小品(按:现存30幅)。这是陈子庄传世山水画中唯一经陈氏自己选编的一套山水册页,不仅画作数量多,而且几乎每幅作品的画法、构图、意境皆不相同,笔墨面貌也变化多端,探索、实验的痕迹甚为明显,遗憾的是其已散佚民间。陈子庄曾与同路门人闲聊:“我的画都来自生活,不是凭空杜撰的,但是却不是照搬一些自然的表象拼凑而成……去伪存真,写物象的‘内美’……艺术提炼的程度越高越普及。”《龙泉山水》册所展现的旨趣意味着陈子庄的绘画艺术进入了成熟期。

1972年的第二次外出写生是10月初,陈子庄与陈滞冬、刘炳贤等人沿着武阳江东下,经由正兴镇、古佛洞、黄龙溪后折往籍田镇,再回成都,历双流、彭山、仁寿三县。陈子庄在这一路的田间山水中画稿数百件,返回成都后经过整理,汇集成《武阳江写生》册,收录作品150余幅。四川博物院藏《大病后补题》册创作于《龙泉山水》册之后。该册页之三有题曰:“壬子八月杪,于启华同志寓庐,以夹江纸成小品八帧,有是处,有未是处。石壶大病后补题。”此作后钤白文印“石壶”。陈子庄自己在题款中很辩证地认识到了这套册页的优劣,“未是处”主要指由于夹江纸张限制而未能达到他所期待的理想状态。

1972年陈子庄所作较为成熟的作品,皆策略性地保留了速写时用木炭条的节奏习惯和线性组合方式。他意识到,这种稚拙、有趣的效果是“人书俱老”的手感所不能为的,如此便可跳出传统标准的窠臼而反生机趣。[10]这不由得让人想到,陈子庄的花鸟画与山水画总带着一点可爱与童趣。他在山水画中尤喜画小孩子作为点缀。在他看来,小孩子是属于未来的,是积极向上的,孩子的生气会给画面带来灵动感与活泼感。此外,小屋、木桥和鸡、鸭、牛、狗等亦使得他的画面充满了天然之趣。

1974年,陈子庄进入创作高峰期,《秋爽》《村趣》《春之晨》《崖下西桥》《燕子崖》等作品在画面构图、笔墨、用色上皆十分高妙。其山水画取景布局脱离传统范式,少有鸟瞰或全景构图,亦不是描绘名山大川的纪念碑式山水。他在用色上极为谨慎,“用色不在多,而在于一色之中能变化,有深浅明晦……要色不碍墨,墨不碍色”“用色要朴实有韵,不可青黄杂沓,令观者眼光乱跳,触目惊心。一幅画中,以墨为主,以色为辅,不可依靠色彩为主,宾主倒置”[11]。可见,他始终在创作中贯穿着“真诚为本”的理念。

陈子庄虽重视生活、重视写生,且师法造化,但《梦境黄山》一作却是例外。1974年,陈子庄因心脏问题而未能远行。不曾想,其对黄山的憧憬竟然入梦,遂作此图以应梦境。纵是画心中之黄山,其景致亦与蜀地有相似之处。1974年5月,陈子庄开始创作《蜀山》册,可惜因病耽搁了一段时间,数月后康复了才在任启华的宿舍补画完成。这套册页使用了1973年他与任启华在夹江改造的样纸绘制,共收录八幅作品,主要绘制夹江的山水风土,画面风格既有黄宾虹的浑厚华滋,又有其自身业已成熟的简淡孤洁。《蜀山》册之五题款曰:“山之全局以气脉联络为主,失此便无生意也,甲寅夏日写蜀山之趣,启华同志雅正,石壶并记。”其以作品为范例,点出了自然山川有其内在气脉,要用笔墨一并表现出来。陈子庄对汉旺有着特殊的喜爱。秋天,他前往绵竹、汉旺等地写生,得稿二百有余。回成都后待病愈,整理成《汉旺写生》册121开。四川博物院藏《汉旺看山归来》册四件,多以中锋走笔,观者可在浓荫蔽日中感受到陈氏笔墨手法的丰富多变。画面构图饱满、布局稳定、层次丰富、水色葱融,以华滋浑厚的笔墨气势表现了不同于川中丘陵的巍峨气势。孙克认为,陈子庄的绘画在20世纪70年代较之20世纪60年代有个明显的变化,那就是笔墨的运用更为娴熟、老练,手法灵活而多变。陈子庄的画作气质同近代山水画大师黄宾虹有相通之处,不少人认为其领悟到了黄宾虹的笔墨真谛。[12]

从陈子庄孤简的山水画可以看出,其以“速写式的用笔节奏和线型组合”形成了一套跳出“黄氏家法”的新面貌。[13]基于对传统中国绘画艺术的研究和理解,陈子庄认为传统中国画有一种“衰朽”的氛围,而稚拙的天机与趣味是“逃”出这种氛围的法宝。天机与趣味贯穿了他的整个艺术生涯,具体表现为题材与内容的选取以及速写过程中的线条性表现。因此,陈子庄为自己的画作总结出了一个显著的特点,那就是生趣盎然、机敏活泼。

三、“论画语要”:陈子庄关于写生的画学思考

有关陈子庄的绘画见解记录稿散于他曾授业的诸多弟子之间。此类记录稿多以随笔形式写于小纸片、香烟盒或旧信封背面等,大部分曾由陈子庄过目并进行过部分修改。其弟子们对之进行整理后,汇集成《石壶论画语要》一书。由于这些记录出自不同人之手,并在门人之间辗转传抄,文字差异性颇大。即使经过整理,陈子庄也一度表示要销毁这些稿子,[14]终因身体抱恙而无暇提及毁稿一事,这些记录稿才得以“幸存”。《石壶论画语要》的编者陈滞冬曾在后记中写道:“这份记录稿虽然大部分经先生过目,并做过一些修改,但仍存在一些问题,其中最大的缺点是文字过于简略。因为当时记录那些谈话意在学习绘画和锻炼自己的文字能力,并无意用来发表,所写文字便尽量地简约,而且我那时很年轻,信奉‘辞达而已矣’的说法,有意地省去了许多生动的东西。”[15]依据这本历经“坎坷”的《石壶论画语要》,我们可以旁窥陈子庄关于写生的思考。

首先,陈子庄对中西方写生的差异有着清晰的个人见地。在他看来,中国画不讲透视,也不讲光源,可以近大远小,也可以远大近小,可以远淡近浓,也可以远浓近淡。[16]中国画画家写生的核心在于传神,“写生,就是传神,不是西洋画中的对景作画”“是写自己,不是去描摹外形”[17]。西方的对景写生强调焦点透视,光源要符合物理空间的科学要求,人物要符合人体解剖学。这些束缚艺术想象力VsEV7Uj3pyFI4VcF6dobdyxCoaxMv27dijX2hALDR44=的条条框框不能限制住中国画的创作与写生。中国画画家在写生时要更加重视个人的观察和体会。正如陈子庄所说:“搞艺术仅凭见闻而得都是低级的。”[18]从这一点来看,无怪乎有研究者认为陈子庄坚定地走在传统式写生的路径之上。

其次,陈子庄提出了中国画画家写生要注意的问题。他认为,对景写生时,景物要经过自己严密的组织,而组织的方法是要大量舍弃。初学画写生时,最不容易舍弃。比如初学写诗时,总觉得某句尚好,即便其中某字不合,也勉强凑合,结果弄得似是而非。以画青城山的“三岛石”为例,要先从各个角度观察,再决定从哪一方开始画,过程中要舍弃掉自己认为无关紧要的地方,对画作进行提炼,形象、笔墨均要特殊……[19]“写生,有人叫‘写实’,这是不对的。写生即写‘真’、写‘神’,这中间有一个去伪存真的过程,是去其冗废,写其内美。”[20]陈子庄在相关叙述中不断强调画家的主观能动性,敦促画家要在不断积累与持续观察中完成消化、加工与组织的过程,借助这一过程的修炼来取得创作成果。

最后,陈子庄阐述了绘画与生活之间的关系。他认为,绘画艺术既要来源于自然与民众,又要超出自然与民众。[21]显然,这是画家面对生活的主动“反馈”,即绘画要超越实景描摹才能谈得上艺术,否则便是本末倒置,毫无生气可言。生活不仅是绘画题材的来源,还能启发画家的性灵。“通过物质画精神——这才是自己的。”[22]或许,这也是陈子庄热衷于写生的缘由。绘画从描摹大自然开始,然后是“生化”。陈子庄尤为喜用“生化”一词。所谓“生化”,即提高与创造。在他看来,从描摹客观物象再到铸造自然有一个过程。他认为,如果画家不去提炼与创造,作画将变得很无趣,只有“生化”才能创作出超乎形象之外的作品。多年的写生经验使得陈子庄酝酿出了“写生—生化—创作”的创作模式。“生化”并非纯粹、单独的过程,而是贯穿了陈子庄整个艺术发生的过程。从写生开始,画家需要在大自然中区分繁杂的山石草木,“写生时,凡遇到一望无际的景物,需用大石、房屋、小坡陀、大树破开,否则就不成一张画”[23]。画家在看山时,需要带有感情,于静中观看,于静中生出慧心,在对幽微的洞察中体味自然的神韵。陈子庄曾说:“我每至山林,犹如归家省亲,若无此情,则谈不上看山。”[24]

“在看山、观察自然的活动中,神与景会而成意境,但如果要将其重现于画幅上成为作品,还须用三层功夫:首先是严密之组织,其次为形象之熔铸,最后需融以笔墨之贯通。”[25]陈子庄的速写稿反映出,他能够在短暂的时间内“整合”小纸片上的构图与物象,在写生现场便实现极强的主观提炼和创造。归家后,陈子庄会根据写生稿进行创作。画画之前,他会先起小稿。起小稿的阶段非一蹴而就,而是要经过反复推敲与修改,改到无可再改后再考虑是否有大家之气、是否适宜于放在大纸上。这一点如同作家修改文章一样,需要花费长时间的功夫来练就。由此可见,陈子庄的“生化”是一个具有时间性、主观性的创造过程,需要长期且大量的速写训练,如此才能具备短时间内完成提炼并勾勒出所见景物神韵的能力。

四、结语

陈子庄的人生经历充满了戏剧性。其前半生以侠士之身行走江湖,下半生以文士之笔纵横纸张。他既研究传统,又没有深陷传统。身处写生浪潮中的他对传统中国画的变迁有着独到的认识与理解,因而总是试图在传统中国画的内部去探求突围的可能性。与其他中国画画家外出旅行写生不同的是,“天趣”精神贯穿了其整个艺术历程,而写生正是开启“天趣”、实现突围的开始。学者刘墨尤为推崇陈子庄的速写,曾在《国画门诊室》中写道:“陈子庄的速写在当代也是第一流的,其轻盈曼妙,能比肩者很少。”陈子庄珍视写生中的现场感,并在创作中刻意保留。他在巴蜀的“家山”中流连忘返,留下了大量速写小稿,这成为他纵笔写“家山”的源泉。

注释

[1]俞剑华.中国画写生与西洋画写生不同之点[J].鼎脔,1926(32):3.

[2]唐志契.绘事微言[M]//俞剑华,编.中国画论类编.北京:人民美术出版社,1986.

[3]陈滞冬,编著.石壶论画语要[M].北京:人民美术出版社,2016:95.

[4]任启华曾在四川省文化局(今四川省文化和旅游厅)美工室工作。1961年至1963年,在组织巴蜀书画家创作和筹备“五人画展”“广元、剑阁写生画展”“扇面画展”等多个重要展览的过程中,年轻的任启华被一些画作所“惊艳”到,这些画作的作者就是陈子庄。陈子庄的画作并非彼时文艺界所推崇的风格,却一直受到任启华的高度欣赏。任启华与年长他22岁的陈子庄结下了深厚的情谊,二人常在一起谈艺论画,有时也外出写生。1973年至1974年,其还同陈子庄赴夹江改进书画用纸。在艺术的道路上,陈子庄之于任启华可谓亦师亦友。陈子庄曾为任启华创作了一百多幅作品。这些作品大都是其创作巅峰时期的代表作,其中有相当一部分公开发表过多次。任启华1975年下半年借调回安徽,此后二人一直书信往来,保持着真挚的友谊。直到去世那一年,陈子庄还给任启华寄过画作。可以说,任启华是陈子庄最重要的艺术知音之一。

[5]同注[3],63页。

[6]同注[3],208页。

[7]刘孟伉(1894—1969),土家族,四川云阳人(今重庆云阳县),书法家、诗人,曾任四川省人民政府文史研究馆馆长。

[8]同注[3],43页。

[9]余德普.子庄先生龙泉山写生记[J].文史杂志,2014(1):59.

[10]参见魏葵《论陈子庄的突围》。

[11]同注[3],65页。

[12]孙克.论陈子庄[C]//孙克美术文论集.石家庄:河北教育出版社,2005:173.

[13]同注[10]。

[14]同注[3],180页。

[15]同注[3],181页。

[16]同注[3],21页。

[17]同注[3],22页。

[18]同注[3],20页。

[19]同注[3],93页。

[20]同注[19]。

[21]同注[3],3页。

[22]同注[3],8页。

[23]同注[3]。

[24]同注[3],94页。

[25]同注[3],82页。