“线的艺术”之争与中国书画的笔墨精神

[摘要] 20世纪以来,在西画东渐的影响下,理论界形成了中国艺术是“线的艺术”之定见。尽管中西艺术都离不开“线”,但“线”的意义却是大相径庭的。西方绘画注重科学,追求的是正确的比例,是线的视觉之实。中国绘画追求的是“笔势”产生的身体经验的触觉之实。植根于身体的在场感和行动性的“势”决定了中国画不只是一种“视觉艺术”,还是一种“触觉艺术”。这主要表现为“应目会心”的观看方式和“得心应手”的绘画技巧。

[关键词] 线的艺术 中国书画 笔墨 “势”

明末以来,西洋画传入中国,其由“定点引线”法打造的逼真造型为时人所推崇。康有为、徐悲鸿皆主张通过西方的造型方法来改良中国画,为“线的艺术”提供了制度和画理上的支持。20世纪,在美学家和理论家的共同阐释下,西方艺术理论中的“线”概念进入中国艺术理论批评的话语体系之中。近年来,随着西方理论研究的深入,学界开始对“线的艺术”说进行反思。本文旨在厘清“线的艺术”理论的源头,探讨中国画中“线”的特质,揭橥中国画独特的造型方式。

一、“线的艺术”理论出场

“线”概念并非中国画论所固有,而是属于经由传教士传入中国的西方艺术理论范畴。清代年希尧在《视学》一书中最早将“线”概念引入中国:“余彝岁即留心视学,率尝任智掸究思,未得其端。迫后获与泰西郎学士相晤时,即能以西法作中土绘事。始以定点引线之法贻余。能尽物类之变态。一得定位,则蝉联而生,虽毫忽分秒,不能互置。”[1]从中可知,年希尧的“视学”原理是在“郎学士”[2]的“西法”指导下完成的。此处的“西法”指的是“以定点引线之法”,所依托的是“线透视”原理。所谓“线透视”,指的是画家通过一个固定视点,在画面中打上格子,然后将三维世界中的物体按照正确的比例线一一搬到二维空间的画面之上。这样创作出的绘画会使观者产生一种“如镜涵影”般的真实感。接着,年希尧指出了中西绘画的不同之处:“然古人之论绘事者有矣。曰仰画飞檐,又曰深间溪谷中事,则其目力已上下无定所矣。”[3]与西洋画的定点透视不同,中国画是“无定所”的。也就是说,“线”似乎是西方艺术的专长。

如果说,在年希尧那里,“线”还只是一个风格问题,表达的是一个中性概念。那么,到了康有为那里,“线”则被赋予了价值层面的褒义色彩。他直言道:“中国近世之画衰败极矣……”那么,如何解决这一问题呢?他认为,“郎世宁乃出西法,他日当有合中西而成大家者,日本已力讲之,当以郎世宁为太祖矣”。在他看来,通过学习西方的“线透视”,能够“合中西而为画学新纪元”[4]。徐悲鸿同样主张用西洋画的写实精神改良中国画。他指出:“故学画者,宜屏弃抄袭古人之恶习(非谓尽弃其法)——按现世已发明之术。则以规模真景物,形有不尽,色有不尽,态有不尽,均深究之。”[5]具体而言,西洋画之写实画法“凡目之视物者近者大远者小,理有固然……万物能小如一点,一点亦能生万物,因其从一点而生,故名曰‘头点’。从点而生者成线,从线而生者成物”[6]。在此,“物”指的是事物的立体形状,而立体形状是由点和线构成的。由此可知,中国画改良的过程即接受西方以线造型的过程。这样一来,康有为和徐悲鸿的改良中国画之路为“线的艺术”理论话语提供了制度和画理上的支持。

在西方画理的影响下,中国美学家和理论家开始用“线”来阐释中国艺术。宗白华在《论素描》一文中提出“中国画自始至终以线为主”,并且指出张彦远《历代名画记》中所说“无线者非画也”[7]即为确证。在宗白华的心目中,“线”不再仅是西方艺术的专长,也是中国画的特征。刘海粟指出,“关于中国画的技术,最主要的是线条”“所谓‘用笔’就是通过线去表现物形于画面,着重工具使用的训练。而中国画,除了要求造型准确外,还特别注意线条的美”[8]。在此,中国画中“用笔”的技巧演变为了“线条”。李泽厚用来自绘画的“线”指称中国书法,认为汉字“以其净化了的线条美……表现出和表达出种种形体姿态、情感意兴和气势力量,终于形成中国特有的线的艺术:书法”[9]。此后,许多书法家和画家纷纷以“线的艺术”论述中国书画。张仃指出:“人们看一幅中国画,绝对不会止于把线条(包括点、皴)仅仅看作造型手段。他们会完全独立地去品味线条(包括点、皴)的‘笔性’……这就是中国画在世界上独一无二的理由,也是笔墨即使离开物象和构成也不等于零的原因。”[10]熊秉明主张中国书法同样需要追求西方的几何秩序,“中国书法是一种抽象造型艺术,也要受几何规律的支配”[11]。至此,“线的艺术”作为中西方跨文化交流的结果,进入了中国艺术理论批评话语体系之中,甚至成了“中国各类造型艺术和表现艺术的魂灵”[12]。

值得注意的是,阮璞20世纪90年代在《所谓“中国艺术是线的艺术”》一文中提出“线的艺术”一说“未免夸诞失实矣”[13]。在他看来,“线”“线条”是近代才传入中国的外来语,张彦远身为唐代人,不可能得出“无线者非画也”[14]的言论。况且,西方人多用“线”“线条”谈论艺术,说明西方艺术亦为“线的艺术”,“线”“线条”便不能说成是体现了中国文化特色的本质特征。宗白华、李泽厚“于西人公认艺术中广泛示现之‘线’一概夺而不予,以谓独‘中国艺术是线的艺术’,其然乎,岂其然乎”[15]?阮璞的疑惑和不解值得深思,可惜在当时并未产生较大的影响,未能引起进一步的探究。

近年来,随着理论研究的深入以及民族意识的高涨,学界不断出现质疑“线的艺术”理论的声音。张法在《“线的艺术”说:质疑与反思》一文中对“线的艺术”何以成为主流以及中国艺术为什么不能称为“线的艺术”的分析鞭辟入里。他认为,从中国古代书论和画论入手分析,“原先被遮蔽的东西就会透亮出来”[16]。魏广君在《中国画论中的“线条说”与“笔墨论”》一文中提出,“线条”是由西方学术所确立的一个基本概念。如今中国书画的创作、鉴赏、评论等领域对线条的表述和理解并不确切。中国画由笔而来,由此产生的“用笔”“笔墨”“笔踪”“笔迹”等概念是“线条”所不能托付的。我们应该重视对中国画本质特征的认识和理解,从学术体系重新思考自己的理论形态,以免呈现出一种言不由衷或失语的状态。[17]刘志中在《书法是“线的艺术”吗?》一文中指出,中国书法的理论术语是“笔”不是“线”。在西学东渐的影响下,中国书法美学为提升自身的国际影响力,一改传统美学中重体验和顿悟式的话语模式,转变为重逻辑和理性的具有现代学科意义的话语模式。刘志中认为,面对“线的艺术”难以对接古代文论的问题,解决方式是找出现代书论和古代书论各自的内容和特点,比较古今中西,寻找一条真正能把中国书法讲通的理论话语。[18]

综上所述,坚持中国艺术是“线的艺术”一方,将中国画中的“用笔”“笔墨”与“线条”对接,认为中国画自古以来就有“线”,“线”具有民族化的特征。否认中国艺术是“线的艺术”一方则认为中国书画理论中没有“线”,“线”作为舶来品,不能涵盖中国艺术的本质特征。那么,中国画到底有没有“线”的成分?如果按照西方的“线透视”法则,中国画即使有线的成分,也不会对当前的绘画理论和实践带来新的突破。不按照西方标准来看,中国画是否有自己的“线”呢?或者说,是否有自己的造型方式呢?这种造型方式能够被西方的“线”所涵盖吗?

二、中国书画的笔墨精神

尽管以现代的学术眼光来看,中西方艺术都离不开“线”,然而“线”的意义却大相径庭。回到中国传统书画的语境,厘清中国书画艺术的发展脉络,中国艺术所谓“线”的特质就会彰显出来。

书法作为中国汉字的书写艺术,是在书写过程中不断发展起来的,其初始含义指的是古代史官记录史事的原则和体例,并非如今我们所理解的书法艺术。有学者考证,书法的艺术之义发展至唐代才正式形成。[19]不过,与之相关的品评用语早在汉代就已经出现。通过翻阅书论可以发现,在书法成为定法之前,古人多用“势”来谈论书法,如班固在《与弟超书》中曰:“得伯张书稿,势殊工,知识读之,莫不叹息。”[20]一个概念在诉诸文字之前,往往会经过口头传播。由此可以推测出,“势”这一概念在东汉之前就已经成为文人评论、书写作品的用语。早期书论,如东汉崔瑗的《草书势》和东汉蔡邕的《篆势》所讨论的也多是“书势”问题。

古人最早以“势”论书,与他们日常的书写动作有很大的关系。“书写”在汉代指的是传抄书籍,故亦有“传写”一说。汉代宇宙论儒学兴盛,其与“道德”紧密结合,导致“道德”无限扩张,可以投射到各种事物之中。由此,抄录圣人言论的书写行为发展成为重要的修身之举。东汉末年,社会的动荡促使了宇宙论儒学的解体,士人转而思考玄学,以老子的“无为”论、庄子的“自然”论为代表的“新道德”日渐兴盛。其在书法上的影响便是书写活动与儒家“道德修身”的功能分离,日益成为表达个人情感的手段。比如,晋人袁宏在《后汉纪》中记载道:“诚不忍目见祸至,故敢书写肝胆,舒度愚情。”[21]在此,书写融入了个人情意,成为书法缘起的内在动因之一。也就是在这个时候,草书诞生了。为了更好地表现书写者的情感,草书突破了以往的书写规则,行为方式更加自由。于是,一种在书写中的审美感觉出现了。崔瑗在《草书势》中对这种审美感觉进行了精彩描绘:“观其法象,俯仰有仪。方不中矩,圆不中规。抑左扬右,望之若欹。兽跂鸟跱,志在飞移。狡兔暴骇,将奔未驰。”[22]这些形象化的表述皆与运动趋势中强烈的动态感和力量感相关。由是,“势”可理解为内在的动力和趋势,其性质是动态的。草书的书写形态给人一种动势感,使人们更加关注其审美价值,而不是书写的内容。由此可以推测出,人们对“势”的发现和自觉追求是书法艺术诞生的标志。

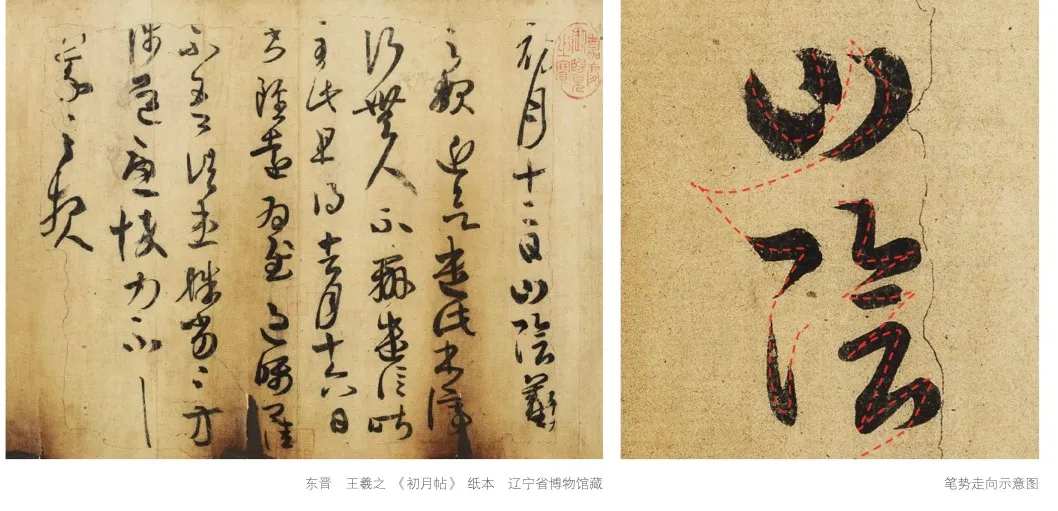

在“势”的影响下,古人倾向于将绘画理解为动态的“形”,认为其体现了人的书写过程和书写时的心灵状态。古代画论中常用“笔势”“笔迹”这种既能够强调完成形迹的动作,又能够指向表现对象的外在形态的语词。谢赫在《古画品录》中曾对晋明帝的作品评价道:“虽略于形色,颇得神气。笔迹超越,亦有奇观。”[23]可知,古人在欣赏绘画时看到的是能够代表心灵状态的笔迹。沈宗骞在《芥舟学画编》中指出:“所谓笔势者,言以笔之气势,貌物之体势,方得谓画。”[24]绘画即笔势对外物形体结构和气势风格的表现。由此可知,现代使用的“线条”对应的正是古代的“笔迹”和“笔势”。不同的是,“线条”着重的是作品外在的形态,“笔迹”“笔势”则强调了作品内在气势的贯通。尤为值得注意的是,古人云“一笔书”“一笔画”并非指外在形、线的不间断,而是指内在气势的连贯。否则,笔断“势”不断就无法得到解释。以王羲之的《初月帖》为例,“月”字的开始之笔明显承接着“初”字的结束之笔,而“山”字和“阴”字的笔画虽然是断开的,但中间的“笔势”却是不停顿的。笔试走向示意图中的虚线即为模拟笔在空中运行的轨迹,从中可以感受到书写者在下笔时的流畅。点画之间由一根看不见的线贯穿着,此即“笔势”。如果仅从外在的形态出发欣赏书法作品,则只能看见实在的“线”,无法看见虚空的“势”。恰恰是在这虚空处,气势得以流通,形体得以活泼。

古人用“笔势”而不用“线条”的深意在于强调书法之美是由人的自由、运动所产生的。以中国书法的用笔法则“永字八法”中的“横”为例,其被表述为“勒”势。关于“勒”字,《说文解字》解读为“马头络衔也”[25],即马缰绳。在实际的操作中,“勒”与“辔”相连,人们需要通过牵引“辔”以控制“勒”,从而达到驭马的目的。也就是说,写横画时要像牵引马缰绳那样用力。由此可以推测出,“横”本身是一个动词,其书写动作化为纸面上的笔迹外形被称作名词的“横”(画)。“横”画是由人的身体所做的“横”的动作而产生的书写结果,是“手部在一支点掌控下的平面运动,其结果就是那个左低右高的横画”[26]。若仅从线条出发看“横”的结构图,我们只会知道作为名词的那一“横”,却不知“横”本身是一个动作。可知,从笔画本身产生的线、形结果去欣赏书法,只能是动作淹没于结果,身体的自主性便会丧失。总而言之,中国书画中的“线条”实际上是笔墨在画面中留下的痕迹。通过追踪这一痕迹,我们能够想象出书写者完成这一痕迹的身体动作,体味身体运动过程中产生的姿势和笔势。

从姿势和笔势出发,“形式的意义首先是身体的节奏、手的动作、手势的弯曲度”[27]。通过运动着的手势,毛笔在纸上来回穿梭,在不断提按、顿挫、顺逆之间,原本扁平的二维平面像被施了魔法一般,变为三维立体的艺术造型。这也是为什么在学习书法时,首先要学习正确的站姿、坐姿以及拿笔的姿势,毕竟只有保持身体的平衡,才能使书写的动作有力量。在这一层意义上,我们可以称书法是具有“身体感”的艺术。就这种“身体感”而言,“既可以看作书家赋予字体的感受力,也可以看作身体本身的感受力”[28]。书写者书写出来的字既是书写形状的记录,同时也是对书写姿势的记录。尽管我们有时无法辨认出书法作品中具体的某个字形,但依然不妨碍我们对其进行欣赏。因为真正赋予形状以表现力的是身体的姿势。基于身体的动作经验出发,艺术作品不仅是一种视觉认知,还是一种触觉体验。在此,“我”与事物融为一体,随事物一同呼吸。由是,古代画者面对的世界不再是可见的图像,而是世界在其内心所呈现的生命气息,此即“势”之成形。因此,古代画者致力于将流变的“势”注入画面之中。这样一来,观者便能够借助画面联想到变动的现实本身。

综上所述,中国传统书画在最初自觉跃入艺术殿堂之时,是以“势”作为令人瞩目的本质特征的。中国艺术同时包含了静态的形、线和动态的姿势两个方面,呈现出的既是一个艺术形式,又是一个运动式样。正是因为这种双重特性,它才变得富有生气和表现力,才有了区别于西方艺术的特质。

三、中国画特有的造型方式

植根于身体的在场感和行动性的“势”决定了中国画不只是一种“视觉艺术”,还是一种“身体觉”的“触觉艺术”。这种“身体觉”主要表现在“应目会心”的观看方式和“得心应手”的绘画技巧上。

第一,“应目会心”的观看方式。宗炳曾指出:“夫以应目会心为理者,类之成巧,则目亦同应,心亦俱会,应会感神,神超理得。虽复虚求幽岩,何以加焉?”[29]在此,“应”起于“目”与“物”之间的交互运动。在这种交互运动中,心灵便会产生感应。“心亦俱会”是“心”对“画”的应会,即看画能够产生身在自然应会之际的原初感受。“应会感神”说明“应目会心”所感的是“神”,是超脱于具体物象的一种精神。不同于西方固定视角的“透视法”,“应目会心”是顺应自然之道、伺机而动的一种动态的观看,是“以神遇而不以目视”,是画家之心灵对万物的映照。“透视法”诉诸单一的视觉,“神遇”需要借助于具身的体验才能领会,即庖丁所言:“始臣之解牛之时,所见无非牛者。三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。”“神遇”建立在物我之间的长期对话过程中。也就是说,“神遇”不能被直接看见,而是要在具体的行动中通过自己的身体去感悟。

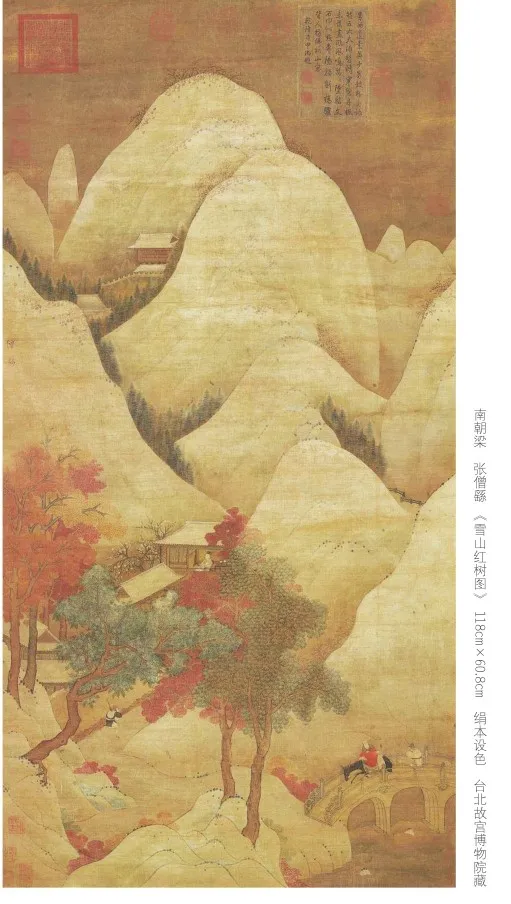

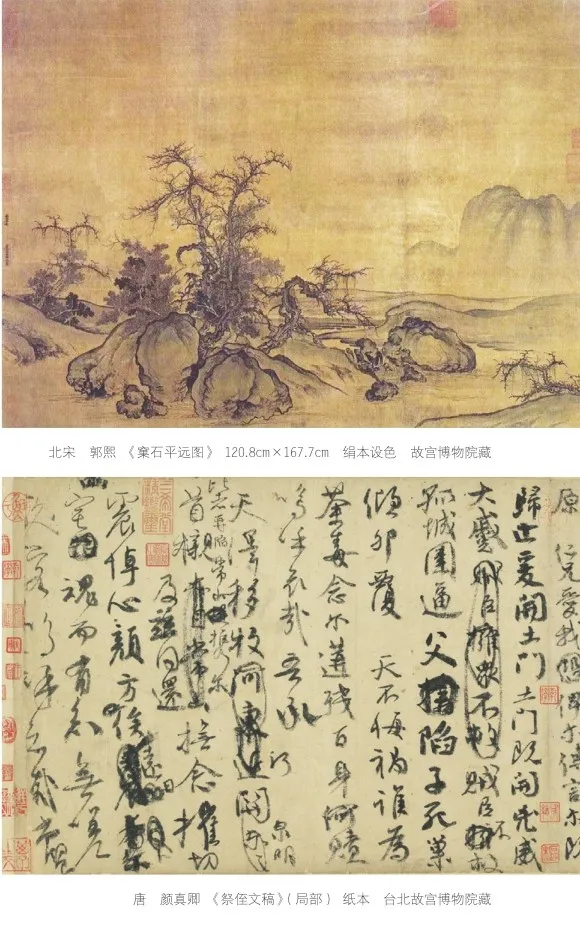

“应目会心”作为一种具身性的观看,主要表现为流动、自由、全方位的“游观”。在此,主体从整体上将事物视作是相互关联的存在,所观之物皆为有生命的对象,这是因为“中国画不注重从固定角度刻画空间环境和透视法。由于中国陆地广大深远、苍苍茫茫,中国人多喜欢登高望远(重九登高的习惯),不是站在固定角度透视,而是从高处把握全面。这就形成了中国山水画中‘以大观小’的特点”[30]。画者犹如遨游天空的大鹏鸟,从鸟瞰的视角观照整个律动的大自然,由此产生了“远”的特殊体验,形成了“远”的审美特质。郭熙提出的“三远法”使视点移动的内涵更加具体化:“自山下而仰山巅,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。高远之色清明,深远之色重晦,平远之色有明有晦。高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而缥缥缈缈。”[31]在此,“远”是相对“近”而言的,近处为“明”(实),远处为“晦”(虚),整个画面由此借助虚实结合的意境而引发人们的无限遐想。老子曰:“逝曰远,远曰返。”结合清朝画家华琳的说法,“远”是被笔墨“推”[32]出来的。生命的节奏在笔墨的推返中演绎,推而远,远则宇宙浩渺,万物之形势、气象皆处于观者自我心灵的映照之中。

第二,“得心应手”的绘画技巧。虞世南《笔髓论》曰:“若轮扁斫轮,不疾不徐,得之于心,应之于手,口所不能言也。”[33]可知,书画诉诸身体动作和身体感觉。这种触觉的敏感不是言语能够说得清楚的,只能靠书写过程中去通过身体的节奏感来调节。清代画家唐岱曾说道:“用笔之要,余有说焉。存心要恭,落笔要松。存心不恭,则下笔散漫,格法不具。落笔不松,则无生动气势。以恭写松,以松应恭,始得收放,用笔之诀也。”[34]在此,“松”和“收放”强调的同样是绘画中手接触毛笔和宣纸过程中的触觉感知。这种触觉感知是在手与笔墨的互动中形成的。主体在长期的实践中把握下笔的力度和松紧度,从而可使画面张弛有度。纪玉强通过自己的绘画实践,发现了中国画的触觉语言,“在中国画的绘制过程中,以手指运笔,指尖会通过毛笔和墨汁把力量作用于宣纸上从而使手指与宣纸指尖形成了微妙的互动,这股力几乎在同时沿着毛笔返回手指,这股返回的力就是手指的触觉。这时哪怕是极小的反作用力,通过触觉的感知也会产生巨大而复杂的心理反映,从而可能在内心产生巨大的力量与情绪,再通过手指作用于宣纸,这种不断循环的力的回旋会形成一种节奏的变化”[35]。也就是说,画笔也是身体的一部分。通过身体触觉的感知,画笔会敏锐地感应到执笔者的心灵状态,继而表现在画面之中。

在书画创作过程中,心与手相连,心性与笔性相连,手腕的运动即心的运动。李嗣真曾这样评价张僧繇:“至于张公骨气奇伟,师模宏远,岂唯六法精备,实亦万类皆妙。千变万化,诡状殊形,经诸目,运诸掌,得之心,应之手。”[36]可见,书画成就之高低,除了想象力的高下等因素外,还要看手指活动的触觉灵敏度。“故不得于心者,根本不能学书。得于心而不应手者,往往大致粗似,不能达到丝丝入扣的地步。”[37]笔墨的鲜活往往来自身体的触觉。在实际的作画过程中,画者用身体感知笔墨,与笔墨打交道。当这种基于身体的触觉记忆形成时,画者甚至可以在视觉退场的情况下继续创作。例如,黄宾虹晚年在几乎失明的情况下依然能够创作出出神入化的艺术作品。对他来说,视觉经验早已内化为身心一体的触觉经验,达到了心手合一的至高境界。用现象学的观点来说,触觉感“即被把握为躯体-客体的感觉”[38]。触觉能够产生一种身临其境感,使得拥有触觉的身体与被触摸的物象融为一体,即苏轼所描写的“身与竹化”的经验:“其身与竹化,无穷出清新。庄周世无有,谁知此凝神。”在这里,苏轼通过用笔的身体动作,与竹子一同生长、共同呼吸。

总之,中国画注重“根身性”,习惯将视觉经验纳入身体经验中加以表现,这虽不符合西洋画“定点”的“线透视”,却符合中国画的“艺术意志”,即身体游历的动态经验。从这一层面来看,中国画的视觉经验要更加全面,其包含的触觉经验是西洋画的视觉之“线”难以触及的。

四、结语

西方绘画擅长“定点引线”,追求的是视觉科学之实。中国画注重“无所定”,在视觉经验外,强调整个身体的参与,追求的是身体游历之实。西方绘画中的“线”是几何式、理性的,再现的是视网膜映像中的现成之物。中国艺术中的“线”是一种从气到势再到笔墨的表现,是反几何化、感性的,表现的是心灵感应中的变动之物。近代以降,为了实现中国艺术的现代化,我们习惯了以西方理论考量中国艺术。这种“视觉中心主义”的艺术观抹杀了基于“身体性”和时间性的“笔迹”和“笔势”,被几何性和空间性的“线”“线条”所替代。而在中国人的思维中,主体之气、自然之气、事物之气是相互关联的。艺术作品是人创作的,其性质不能离开这种关联性而独立存在。当画者创作艺术作品时将视觉经验置入身体体验之中,便会形成中国画独特的触觉性语言。

注释

[1]参见年希尧《视学》,清雍正刻本。

[2]郎世宁,意大利人,天主教耶稣会修士、画家,清康熙五十四年(1715)来中国传教,随后担任宫廷画家。

[3]同注[1]。

[4]邵奇,孙海燕,编.二十世纪中国画讨论集[M].上海书画出版社,2008:13.

[5]殷双喜,编.20世纪中国美术批评文选[M].石家庄:河北美术出版社,2017:77.

[6]同注[1]。

[7]宗白华.美学散步[M].上海人民出版社,2005:268.

[8]刘海粟.谈中国画的特征[J].美术,1957(6):36-37.

[9]李泽厚.美的历程[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009:42.

[10]张仃.守住中国画的底线[J].美术,1999(1):22-23+25.

[11]熊秉明.书法领域里的探索[J].中国书法,1986(1):16-19.

[12]李泽厚.美的历程[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2022:46.

[13]阮璞.画学丛证[M].上海书画出版社,1998:38.

[14]“无线者非画也”一说实际上是:“不见笔踪,故不谓之画。”

[15]同注[13],41页。

[16]张法.“线的艺术”说:质疑与反思[J].文艺争鸣,2018(9):67-78.

[17]魏广君.中国画论中的“线条说”与“笔墨论”[J].文艺争鸣,2018(9):79-84.

[18]刘志中.书法是“线的艺术”吗[J].文艺争鸣,2018(9):85-89.

[19]金观涛,毛建波,主编.中国思想与绘画:教学和研究集3[M].中国美术学院出版社,2014:78.

[20]张彦远.法书要录校理[M].刘石,校理.北京:中华书局,2021:449.

[21]参见袁宏《后汉纪》卷十三,《四部丛刊》景明嘉靖刻本。

[22]朱长文.墨池编(上)[M].何立民,点校.杭州:浙江人民美术出版社,2012:46.

[23]谢赫.古画品录[M].北京:人民美术出版社,2016:10.

[24]沈宗骞.芥舟学画编[M].虞晓白,点校.杭州:浙江人民美术出版社,2017:84.

[25]段玉裁.说文解字注[M].凤凰出版社,2007:197.

[26]于钟华.“永字八法”解密(一)[J].书画世界,2012(6):21-22.

[27]福西永.形式的生命[M].陈平,译.北京大学出版社,2011:27.

[28]Jean Francois Billeter :The Chinese Art of Writing, New York:Rizzoli,1990:38.

[29]宗炳.画山水序[M].北京:人民美术出版社,2016:5.

[30]同注[7],97页。

[31]郭思.林泉高致[M].北京:中国纺织出版社,2018:50.

[32]华琳.南宗抉秘[M]//俞剑华.中国古代画论类编.北京:人民美术出版社,2007:302.

[33]陈思,编.书苑菁华校注[M].崔尔平,校注.上海辞书出版社,2013:14.

[34]唐岱.绘事发微[M]//俞剑华.中国古代画论类编.北京:人民美术出版社,2007:852.

[35]纪玉强.关于中国画触觉语言的猜想[D].中国美术学院,2009:4.

[36]冈村繁.历代名画记译注[M].上海古籍出版社,2002:370.

[37]陆维钊.书法述要[M].杭州:浙江古籍出版社,2002:5.

[38]胡塞尔.现象学的构成研究[M].李幼蒸,译.北京:中国人民大学出版社,2013:122.