从“英雄”到“人民”

[摘要] 徐悲鸿同时浸润于五四运动新思潮与传统儒家道德观念之中,思想和艺术具有一定的“过渡性”。抗战时期,其艺术思想发生了多重转变,这归因他对现代知识分子的身份认同。面对抗战时局对艺术家的召唤,徐悲鸿开始在艺术作品中将“英雄”的救赎愿景寄托于现实的“人民”力量。以徐悲鸿抗战期间图像叙事的重要节点作为研究对象,延伸其艺术创作中的现实依据与个人主张,剖析其作为现代知识分子对自身定位的多重面向,将有助于今人完成对徐悲鸿其人、其艺的现代阐释。

[关键词] 徐悲鸿 “英雄” “人民” 现代知识分子 艺术转向

迄今为止,对徐悲鸿各个阶段艺术思想的研究已经走向了深度化,建立在徐悲鸿生平履历基础上的美术史个案整理与考证形成了一股热潮。不过,对徐悲鸿的处境、身份认同与艺术作品之间关联的研究还未进行更加深入的探讨。科举制废止以来,士大夫文化凋敝,就读新式学校与留洋游学成为近代教育主流。[1]在救亡图存的时代背景下,现代知识分子的内心极具复杂性。他们一方面理想化地继承了传统文人士大夫“以天下为己任”的凌云壮志,另一方面又需要时刻注意自身的地位与境遇,而这便呈现为精英主义与平民主义的相互对峙。

抗战以来,徐悲鸿一直是以爱国艺术家的姿态开展创作的。现代知识分子的矛盾心理同徐悲鸿的人生理想与艺术写照遥相呼应。抗战期间,徐悲鸿的创作反映的皆是其各个时间段对爱国的不同理解。这种理解对应了民族革命与国家建设的时代需求,并非一成不变。随着抗战形势的变化,徐悲鸿的创作由个人视角转向了民族视角,关注视角从“英雄”转向了“人民”,图像叙事也发生了变化。

一、艺术本土化:徐悲鸿的“英雄”品质

按照我国的传统观念,“英雄”通常指的是与天命抗争的现实社会杰出人物。而在西方语境下,“英雄”多是早期人类构想出的半人半神的形象。华天雪在《徐悲鸿人物画中的侠义精神》一文中,论证了徐悲鸿人物画中“侠义精神”的内涵,并指出此精神来源于其早年的生活经历以及英雄梦想。[2]徐悲鸿古代题材绘画中“英雄”形象的建构与其留法时期的学习经历密切相关。西方画家热衷于选择神话故事作为题材,这给予了徐悲鸿绘画灵感。于是,他将视野转向了中国本土,认为对中国传统文化资源的重新发掘大有可为。整体而言,徐悲鸿是以科学的写实主义为内在精神,而将寓言及经史作为一种外在、自洽的想象对象。

(一)西方“英雄”理想对徐悲鸿的影响

1919年至1927年,徐悲鸿公费留学法国巴黎,就读于巴黎国立高等美术学院。其间,他所接受到的观念与技能对自己的艺术生涯产生了极为深远的影响。受达仰以及诸多法国学院派师友的影响,徐悲鸿热衷于推崇写实主义技法,并将其移植到了中国画创作当中。

徐悲鸿的在留学过程中,长期与达仰等学院派艺术家交往,同时临摹了很多lZdhf20+6xbdtuw1BippFQ4NKD25ZUmpchDXFbR7Fms=欧洲博物馆收藏的古典绘画,这是他归国后选择进行古典主义题材人物画创作的重要原因。他从达仰的艺术生涯中学习到以自然为肇始,树立了统一写实与精神的和谐理想,不过由于主题及运用背景的不同,在归国后很快出现了本土化倾向——虽然自然作为精神的一面有所缺失,但仍保有科学的观察方式。

陈英德认为,达仰对徐悲鸿的影响最大。达仰师从历史画家让·莱昂·杰罗姆,早年绘画技法“来自非常学院的杰宏(罗)姆的嫡传”“达仰对徐悲鸿的要求和教育法十分接近他那位反对印象主义最烈的老师杰宏(罗)姆,达仰要使他的中国学生彻底地成为一个法国学院派在中土的忠实移植者”[3]。显然,19世纪晚期沙龙的创作方式给徐悲鸿带来了很大的影响,以至于他归国后的诸多巨制体现出了典型的法国历史画的舞台式构图、崇高的理想以及被有意抑制的情感。

徐悲鸿在异国有意寻找对中国艺术“有益”或与中国艺术相适应的要素。菲利普·杰奎琳推断,徐悲鸿从达仰那里学到了自然主义的核心——主体内在精神对“灵性”的推崇。[4]“灵性”在徐悲鸿古典题材的图像叙事创作中与超出叙事媒介的理想内核密切相关。徐悲鸿的古典题材创作主要围绕悲剧或寓言叙事,通常表现为符号的表征或是情绪的涌动。在艺术效果上,徐悲鸿渴望“出一己之情绪邀万众之同情”。至于表征所引起的情绪,从他对普吕东的推崇中可见一斑。

在巴黎留学期间,徐悲鸿格外推崇普吕东。归国后,他在国内宣传普吕东的艺术,为此主编《普吕东画集》,并撰写《普吕东》一文,高赞普吕东“实法艺人之空前者也”“吾学于欧既久,知艺之基也惟描。大艺师无不善描,而吾尤笃好普吕东描之雄奇幽深坚劲秀曼”[5]。普吕东虽与大卫同属新古典主义画家,但他同时兼顾古典主义“美的典范”与浪漫主义“美的理想”。徐悲鸿深知普吕东的艺术魅力,称普吕东的创作“肌理曲尽婉和曼妙之致,实理想中之美也”。华天雪曾言:“除了少数现实题材的作品外,徐悲鸿的人物画往往充满古典与浪漫想象。”[6]由此可见,徐悲鸿绘画中的“古典与浪漫”风格在根源上有着浓重的西方色彩。

比较特殊的是,普吕东常在图画中引入寓言以表现自己的绘画理想。他的杰作《正义与复仇女神追赶凶手》描绘的是两位女神正在追逐面目可憎的凶手。此画的创作灵感来源于一则新闻——恶棍杀死他的兄弟并抢走钱财后企图逃跑,画面中惩治凶手的不是法律,而是正义与复仇女神。这幅画与徐悲鸿古典主义人物画的题材构思有着异曲同工之妙。徐悲鸿曾在博物馆多日临摹此画,应当是找到了艺术上的契合之处。他的《田横五百士》《徯我后》《风尘三侠》等巨制都以寓言及经史为题材,这一点同普吕东极为相似。

(二)典型的中国“英雄”

徐悲鸿艺术中“英雄”形象的塑造与其油画本土化的探索历程是交织的。他曾言:“顾吾国虽少神话之题材,而历史之题材则甚丰富,如列子所称清都紫薇钧天广乐帝之所居……”[7]徐悲鸿的“英雄”形象多取材于“中国英雄”,诸如田横、项羽、叔梁纥等人。从其古典题材人物画中主体人物的身份来看,士人阶级占据很大一部分,整幅画作多是围绕士人风尚展开叙事的。

事实上,徐悲鸿绘画中的“英雄”植根于中国儒家精神的内核。正如郎绍君所言:“如果从20年代末的《田横五百士》到40年代初的《愚公移山》,确可以看出他对古典题材的爱好,对儒家精神仁、义等古典英雄主义的崇敬。”[8]华天雪也明确提出,徐悲鸿对英雄侠义题材具有极大的兴趣。他的侠义精神与“他对现实的间接关怀、他的爱国主义精神、他的儒家式的社会担当意识等”[9]是相互融合的。从徐悲鸿的图像叙事来看,他的艺术品质正是探讨“英雄”问题的关键。其身上儒家式的担当意识被作为文本转换为图像——侠义精神与爱国主义正是儒家式担当所展现的具体方面。徐悲鸿绘画中所具有的“侠义精神”是徐悲鸿文人气质的显露。

1931年至1938年,徐悲鸿完成的古典题材人物画主要有油画《霸王别姬》《叔梁纥》《徯我后》和中国画《九方皋》等。《霸王别姬》《叔梁纥》为1931年所作,并无实质依据判断其是否完成于“九一八”事变之后。不过,相较于抗战前的艺术作品,这两幅作品在思想性与艺术性上与之并无明显区别。《九方皋》虽成稿于“九一八”事变之后,但其也延续了徐悲鸿抗战前经常绘制的“识才”主题。

1931年之前,徐悲鸿绘制的“识才”主题绘画,如《伯乐》《伯乐相马图》《九方皋》等,更能证明他的文人气质——现实中报国无门,急于在艺术上展现报国志向。可以想见,徐悲鸿从巴黎求学归来后在现实境遇上是不如意的,以至于常常将自身的现实理想投射到绘画创作之中。其曾自述:“悲鸿之愚,诚无足纪,唯昔日落拓之史,颇足用以壮今日穷途中同志者之志。”[10]可见,其结合“识才”或是“英雄”主题构思时,所考量的应当不是“山野小子”的身份认同问题,而是作为有儒家学识背景的文人应当如何自处。

在“二徐之争”中,徐悲鸿对徐志摩为艺术而艺术的观点表示疑惑,主张在国家危亡之时理应将民族大义置于首要位置。他在《中国美术会第三次展览》一文中评价吴作人的《纤夫》:“不能视为如何劳苦,受如何压迫,为之不平,引起社会问题,如列宾之旨趣。此画之精彩,仍在画之本身上……”这或许也是徐悲鸿并不经常在艺术创作中直接表现抗战图像的原因之一。然而,抗战爆发后,徐悲鸿必须面对这样一个事实,即中华民族正处于内忧外患的危急时刻。抗战之前,徐悲鸿仍耽溺于自身抱负无法施展的愁绪当中。抗战爆发之后,徐悲鸿个人化的情绪迅速与抗战态势产生关联。在题材处理上,他多采用影射手法,或直接通过文字进行表露,以描绘与救亡图存相关的宏大愿景。

1930年至1931年,徐悲鸿创作了《徯我后》,这是其抗战时期第一幅真正意义上的“英雄”题材绘画。《徯我后》取材于《尚书·仲虺之诰》的“徯我后,后来其苏”一句,寓示着人民渴望贤明的领袖来拯救众人于水火。彼时,距抗战爆发已逾两年。徐悲鸿在创作中有意将人民群体的形象作为画面主体,将“英雄”作为超出人民力量的隐喻。其1934年在《文艺月刊》刊登的《徯我后》一画旁标注:“‘岂识执戈坚自卫,妄思悔祸起天心’乃画中未尽之意。为志于此。”[11]徐悲鸿所言“画中未尽之意”指的是尚未到来的“英雄”力量。同时,旁注既反映了以徐悲鸿为代表的现代知识分子面对国家危亡时的彷徨心态,又反映了他们渴望从社会变革中获得拯救的社会理想。

《徯我后》中的“英雄”形象虽然在塑造时受到了西方“英雄”形象的影响,但从画面取材与人物形象等核心要素来看,仍然是典型的中国“英雄”形象。在英雄理想与苦难现实之间,徐悲鸿必须通过艺术来推动变革,“英雄”形象的本土化调和便是其艺术变革的产物。

二、徐悲鸿的现实侧重与“人民”立场

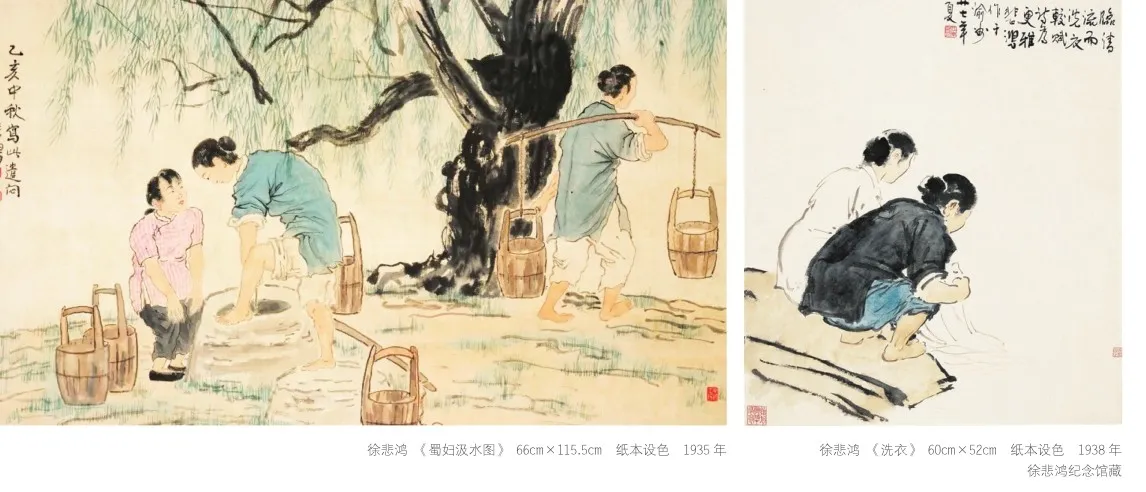

1935年,杨晋豪在《徐悲鸿绘画印象记》中谈及,徐悲鸿《田横五百士》《风尘三侠》《徯我后》等画中的人物“都是为民族奋斗的豪侠、高爽、挚直、真诚的勇士。他们都具有路见不平则仗义执言的坚决的活力”[12]。1936年,杨晋豪注意到了徐悲鸿创作视野有向“群众”转向的意图,并评论其“在群众中找取典型人物,在事物中研究构造形态……踏进了现实生活,是徐悲鸿趋向的态度”[13]。杨晋豪所言,较为精准地把握了徐悲鸿的艺术转向——其艺术创作的确在逐步侧重于描绘现实,笔下塑造的主角转向了“人民”。

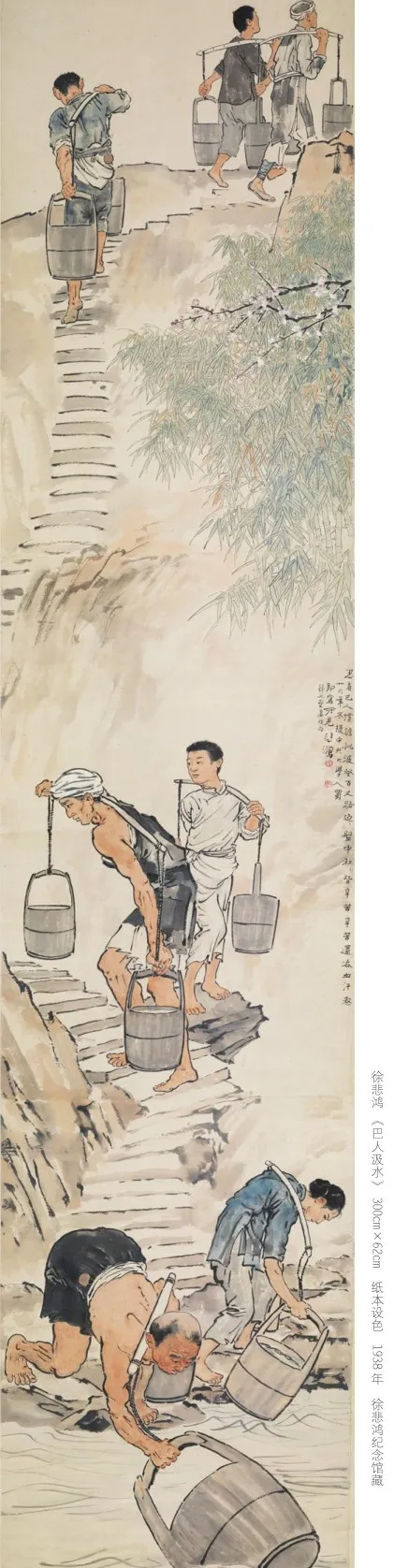

1937年冬至1938年夏,徐悲鸿在重庆创作了三幅现实主义题材的重要作品,分别是《巴人汲水》《贫妇》《洗衣》。《巴人汲水》从侧面表现了当时川渝人民的生存状况。抗战前,重庆的就业状况堪忧。及至抗战爆发,重庆的失业人口与难民剧增,基础设施受到严重影响。“抗战以前,重庆只有一个自来水厂供给全市用水。下河挑水依然是居民取水的主要方式之一。”[14]由于重庆是山城,若要依靠人力下江取水,需要负重登坡数百级,异常艰难。因此,“在抗战时期,挑水也是一门谋生手段”[15]。另外,供水机器不时发生故障,一旦停电,唯一的水源便只剩下扬子江、嘉陵江。张恨水在重庆生活了八年之久,对重庆的“水荒”问题记忆尤深:“战前,渝市仅四十万人口,机器水逾额供应,初不屡匮乏。及二十七年,一跃而达百万人,水乃不敷饮用。加之爆炸频仍,电力时断,水量则差缺益多。”[16]在重庆生活的这段时间,徐悲鸿与张恨水应当有相同的感受,对劳苦人民下江汲水的艰辛感触良多。

因此,无论是题跋立意,还是具体到人物的表现状态,相较于徐悲鸿1935年所绘《蜀妇汲水图》中所体现的“旁观”与“欣赏”姿态,其1938年所作《巴人汲水》更能表现出对“巴人”的真情实感。《巴人汲水》中,“巴人”向上攀登留下的背部轮廓不仅使“巴人”增强了感染力,而且让观者参与到了画面叙事当中。概言之,通过徐悲鸿1937年冬至1938年夏于重庆所作的这三幅绘画,可以明显看出他对平民生活的关注。

1937年5月12日,在发表于香港《工商日报》的《徐悲鸿谈艺术》一文中,徐悲鸿提出自苏六朋之后,广东艺术简直没有了以生活为题材的画家,希望两广艺术家“要把艺术推广到大众里去”[17]。可见,此时的徐悲鸿已经认为艺术必须要融入大众,走向现实生活。1939年至1941年,徐悲鸿先后完成了油画版和中国画版的巨制《愚公移山》。毋庸置疑,《愚公移山》背后积淀了徐悲鸿深刻的民族情感和强烈的爱国情怀。这一时期,国际局势日益紧张,国内人民亟须强大的精神力量来振奋人心。美国学者罗纳德·大塚论及徐悲鸿画中愚公移山的故事也传达了任何国家都能摆脱民族压迫的愿景。[18]

《愚公移山》与徐悲鸿一贯所采用的古典题材一脉相承。这类主题性绘画均有一个明确的主题,寓意上大多都指向民族精神与家国情怀。不过,《愚公移山》不同于《徯我后》等古典主义题材作品,“英雄”视角已经转向了“人民”视角。在取材层面,徐悲鸿希望利用中国传统寓言故事中不屈不挠的抗争精神来鼓励全民抗战的决心。画面中的“力士”虽然占据了中心位置,但叙事主体仍然是“愚公”。“愚公”被视为“愚”,却有大智慧。其与《九方皋》中的“九方皋”一样,都是“大智者”。有研究认为,徐悲鸿《九方皋》中的“九方皋”与《愚公移山》中的“愚公”表现得非常接近。[19]事实上,二者表现的都是一类主体形象,即有大智慧的平民。

就故事文本而言,“‘愚公移山’的意义逐渐从晋、唐时期道家的超越层面转向宋、明时期儒家致用实践的层面,‘愚公移山’锲而不舍、有志竟成的精神品格也日益被发掘出来,且得到时人的肯定和学习”[20]。及至抗战时期,愚公移山更是被赋予了明确的革命政治意义。1939年,仉均替在《愚公移山的故事——什么是民族统一战线》一文中利用愚公移山的故事,广泛宣传了抗日民族统一战线:“愚公一家子如不把太行、王屋二山平掉,那么出入就永不会方便。我们中华民族如不把我们当前的大对头除掉,也永不会自由解放……我们中国人能持久抗战,有些人觉得好像是神话,但我们却坚决相信一定会成功,正和愚公的确信一样。”[21]

徐悲鸿的绘画不仅重塑了“愚公”形象,还认识到了聚大众之力共击敌寇的意义。《愚公移山》一画将“愚公”视为叙事主体,却花费了大量笔墨描绘原典中着墨很少的“力士”。这里的“力士”与徐悲鸿《徯我后》《田横五百士》等绘画中“观望的人民”有着极大的不同。在此之前,徐悲鸿的古典主义题材人物画总会在创作中表现一种强烈的彰显自我理想的欲望,至于除自身之外的其他人民,则通常会陷入一种不知未来走向何处的迷惘心绪当中。《徯我后》中的“平民”在渴望贤明的君主,《田横五百士》中的部下充满离别的悲凉心绪,这与《愚公移山》中的“力士”有着本质的区别。

《愚公移山》中的“力士”虽然不是叙事主体,但是在画面感染力的塑造上起到了核心作用。面朝观众的“力士”全部手握“移山”的工具。马克思认为,生产工具“是人类劳动的产物,是变成了人类意志驾驭自然的器官或人类在自然界活动的器官的自然物质”[22]。劳动工具是人类创造历史的物质手段。人类为了生活而从事资料生产的一切元素,包括人类、对象以及劳动工具,皆属于自然界的一部分,受自然支配。人使用劳动工具改造自然界,逐渐创造了人类的历史。在此之前,徐悲鸿的古典主义题材人物画或是没有使用“工具”,或是画面中的“工具”并非“劳动工具”,例如《霸王别姬》中的“剑”只是具有舞台性与戏剧性的“道具”。而在徐悲鸿的现实主义绘画中,则开始注意到“人民”可以使用劳动工具来满足生活之所需。《巴人汲水》之所以具有极大的现实性,正是因为徐悲鸿不仅表现了劳动人民辛勤劳作的场景,还记录了劳动人民的生产力发展水平以及以劳动为中心所构建的总体社会关系。

原典中论述的“子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平”是徐悲鸿《愚公移山》所要传达的核心精神,与抗战时期“愚公移山”被赋予的革命内涵相一致。毛主席在1945年引述《愚公移山》的故事时,也赋予了其革命精神:“现在也有两座压在中国人民头上的大山,一座叫作帝国主义,一座叫作封建主义。中国共产党早就下了决心,要挖掉这两座山……全国人民大众一齐起来和我们一道挖这两座山,有什么挖不平呢?”[23]徐悲鸿对“愚公移山”文本中的正面形象,诸如“愚公”“力士”“邻人京城氏之孀妻”和“遗男”等均进行了描绘,唯独没有描绘“智叟”这一负面人物形象,目的便在于表达革命精神内涵,指向团结一致的抗战力量。

1939年,徐悲鸿便在静方女校演讲时号召“在国难重重到这个田地的时候,每个人都应用实实在在的事情、能力,来为国家,使国家渡过难关,达到我们的愿望”[24]。此种勉励,正是徐悲鸿在国难当头号召民众为救亡图存竭尽全力的明证。当然,徐悲鸿之所以有这种气概,也全然归之于举国上下人民大众的鼓舞。在抗战的影响下,徐悲鸿这样的近代知识分子已经从个人的迷茫中脱离出来,转而寄托于一种的宏大的社会理想。此时,徐悲鸿个人的理想与国家的拯救与复兴之路融为一体,“英雄”形象也回归民众,与“人民”融为一体。

三、现代知识分子的觉悟与报国情怀

五四运动以来,随着传统伦理思想体系的瓦解,中国传统知识分子挣脱了古代儒家忠孝伦理的束缚。在中国古代社会,士大夫阶级在法律、政治与文化上享有特权地位。同时,士大夫阶级也通常会将国家的兴衰与个人的理想抱负以及责任担当紧密结合起来,愿意为改善现实境况、实现社会愿景贡献力量。随着士大夫阶级的衰落,现代知识分子登上了历史舞台。他们中的许多人比较系统地接受了西式教育,直观地接触到了多种文明形态。菲利普·杰奎琳曾在《20世纪初巴黎美院在中国的影响与认同》谈及艺术领域的知识分子:“中国知识分子所面对的是如何介入时局这一问题,前往巴黎的确是一个选择,前往美术学院也是一个选择。这不仅意味着他们重视技艺层面的培养,也在为中国艺术领域的性质和组织方式作好准备。”[25]徐悲鸿曾于1917年赴日考察半年,后又于1919年留学欧洲八年,显然具备现代知识分子身上所包含的自然科学素养与人文精神。

同时,徐悲鸿还有着深厚的传统文化底蕴,深受古代儒家忠孝伦理观念影响。他“九岁既毕四子书及《诗》《书》《易》《礼》,乃及《左氏传》”[26]。虽然面临着时代变革,但徐悲鸿有着传统士大夫阶层的观念与学识。其内在的义勇忠贞使他愿意肩负起匡助国家独立、民族统一的社会责任。另外,徐悲鸿还受到康有为、蔡元培等精英知识分子的帮助与扶持,这对其人格的塑造产生了潜移默化的影响。康有为、蔡元培与陈独秀等精英知识分子推崇科学主义,在艺术上提倡写实主义,对徐悲鸿产生了深刻影响。早在1918年,徐悲鸿就受康有为变革中国画的思想影响,提出了中国画改良论。加上长期接受欧洲古典主义的学院派教育,他对传统绘画观念有了新的认识。受达仰等古典主义艺术家的影响,徐悲鸿对塞尚、马蒂斯等现代派艺术倍感嫌恶。这种写实主义观念同时也影响着徐悲鸿对中国艺术的评判。他鄙夷“四王”,将唐、宋时期“北派”重描写、精勾勒的绘画视为中国古典主义艺术的根基,主张融贯东西,将素描技法渗透于写实主义之中,传达非自然主义、“惟妙惟肖”[27]的艺术精神。

徐悲鸿认为“素描是一切造型艺术的基础”[28]。他在教学中将西方素描引入中国画改良,以之为艺术启蒙的手段。在徐悲鸿心中,素描和科学具有同一性:“艺术家应与科学家同样有求真的精神。”[29]1927年,徐悲鸿提交了《艺院建设计划书》一文,谈及应以科学主义为准则,刻不容缓地以美术教化民众:“夫科学之丰功,美术之伟烈,灿烂如日,悬于中天。而人方呻吟痛楚嗫嚅于幽黑秽臭之乡,不伸手仰目与之接,是愚且鄙,甘自委弃者也。”[30]在他看来,如若对艺术不闻不问,则“艺人狂肆,必益无忌惮,是艺术固善性变恶性已”。徐悲鸿关于科学的论述,在绘画上表现为采取以素描和写生为主的基础手段。吕澎在阐述徐悲鸿写实主义的延伸问题时,指出了写实主义对社会现实的积极作用:“精英知识分子希望写实的方法在对现实的表现中具体的针对性,对于他们来讲,改变社会仍然是主要的。”[31]可见,徐悲鸿进行中国画改良的视角应当是与康有为等精英知识分子一致的,这也是新文化运动之后宣扬科学主义的结果。素描作为徐悲鸿推行写实主义的核心,是以科学主义的方法论基础为标准的,故而在当时的环境下属于不二之选。

杨晋豪关于徐悲鸿早期绘画中“天神与豪侠”的论述从侧面进一步烘托了徐悲鸿精英知识分子的气质。杨晋豪曾在《徐悲鸿绘画印象记》中谈及徐悲鸿绘画中“天神与豪侠”的气质,而后又说明了徐悲鸿知识分子的身份造成了其未能直面现实:“所抱憾的是,他的画就很少和现时代相接触,他始终憧憬着天神和豪侠。我们因了他的取材,他的表现的对象不能把握时代,而失去了一批象征时代精神的杰构,这是何等可惜!不过,‘寄沉痛于幽闲’,这是现时代苦闷下的一般知识分子的普遍现象。徐悲鸿先生的这种作风,正是他的阶级性在现代中的必然的产物。”[32]杨晋豪这里提到的“不能把握时代”是指徐悲鸿当时很少直接描绘现实,“阶级性”则是指他作为现代知识分子早期视野的局限性。梁启超在《自由书》中以“公德”与“智性”加诸国民之人格,并从现代民族、国家的实践角度出发,同样视英雄豪杰为建功的主要群体。“若是者谓之豪杰之公脑,豪杰有公脑,则数十数百人如一人,且豪杰之公脑,即国民之公脑也,国民有公脑,则千百亿万人如一人,千百亿万人如一人,天下事未有不济者也。”[33]梁启超言及的是现代的英雄豪杰,而徐悲鸿绘画中所召唤的英雄豪杰是承天命的道德与文化之楷模,需要在民族危亡之际因时而变。梁启超认知中的英雄豪杰是理想化的,徐悲鸿绘画中的“天神与豪侠”则是身处现实与理想之间的。不过,在1935年之后,随着抗战时局的牵引,徐悲鸿不再局限于“天神与豪侠”,而是开始描绘现实,并逐步认识到人民大众的重要力量,在艺术创作中表现出以救亡图存为目的的现实考量。

归国后,徐悲鸿于1943年集中创作了《紫气东来》《孔子讲学》《九歌》等主题性绘画作品。汪曾祺在回忆录中谈到了陶光教授国立西南联合大学(以下简称“西南联大”)大一作文课时,为了培养学生基本的文学修养,在《楚辞》中挑选了《九歌》,在《论语》中挑选了《子路、曾晳、冉有、公西华侍坐》。[34]陶光与云南大学学子联系甚密,曾共同策划过曲社。1942年1月,徐悲鸿归国时从云南入境,此后又在云南省内辗转活动近半年。四月抵达昆明后,他居住于云南大学“映秋院”。彼时,云南大学与西南联大仅一墙之隔,陶光创立的曲社更是与“映秋院”相隔咫尺。在学习与生活上,两校师生交往频仍。徐悲鸿1942年至1943年创作的部分作品或是有感于西南联大与云南大学的学风,非即兴而作。

不过,并没有实质性证据说明徐悲鸿一定受到过陶光课程的影响。汪曾祺在回忆录中也没有提及陶光的作文课节选了《紫气东来》一文。《紫气东来》与《孔子讲学》均为徐悲鸿1943年避暑于青城山[35]时所作,其中《紫气东来》描绘的是关于老子的典故。老子“后周德衰,乃乘青牛车去,入大秦。过西关,关令尹喜待而迎之,知真人也,乃强使著书,作《道德经》上、下二卷”[36]。《孔子讲学》则取材于《论语·先进篇》,画面描绘的是孔子与子路、曾晳、冉有、公西华侍坐的场景。从观念上看,以老子为代表的道家与以孔子为代表的儒家分别以“出世”与“入世”作为人生追求。在面对政治与学术时,两者也有截然相反的理想主张。然而,如果深入徐悲鸿所选择的故事文本中,便能发现《紫气东来》与《孔子讲学》在思想上均富有道家色彩——宣扬从仕行义的孔子对其他几人的治国之策嗤之以鼻,却极为认同曾晳的逍遥主张。追求存乎天地之间的老子在周国公德沦丧后出走,过西关时为尹喜所识,在后者恳请之下,老子才言《道德经》五千余言而离。是年,徐悲鸿在《中央大学艺术学系系讯》序言中称:“人类政治之最高理想,必为吾中国之大同主义,即墨子亦著尚同。反同者,必系小丈夫……”[37]墨子所谓的“尚同”包括了任贤、人人尽其所能、兼爱互利。徐悲鸿作为现代知识分子,其心中的大同理想在于对不合义理的现实进行批判,号召人人各尽其力以构建理想社会。正如其在1935年对王少陵所言:“我们未必到前线去才能救国,如果每个人能从本分上去尽力苦干,在自己学术事业上有所成就,就是为国家充实了国力,也足以救国了。”[38]《紫气东来》与《孔子讲学》的共同点在于孔子与老子都处于周朝衰蔽的乱世,正如徐悲鸿无法明晰当下时局将如何发展。他们内心更多是对自身去向与当下环境的迷惘。因此,徐悲鸿在绘画中并没有表现出个人情绪,而是借圣贤之人格使自身形象得以崇高化。

从艺术功能上来看,徐悲鸿以孔子、老子作为绘画对象的根本原因在于以治乱为目的劝诫与教化民众。其之所以绘制《九歌》,在构想上是以屈原为潜在的崇拜对象。1942年,郭沫若在《屈原思想》一文中提出,屈原在思想上具有保守主义倾向,构想与遣词上有着明显的儒家风气。[39]因此,与《国殇》等明显具有抗战宣传意向的作品不同,徐悲鸿1942年至1943年创作的《紫气东来》《孔子讲学》《九歌》等作品呈现了混合儒家与道家色彩的思想复杂性。徐悲鸿的这种主题性创作通常是经过慎重的选材与构思的,从中可以看到其与孔子、老子、屈原在身份上的认同与比照。

周淑真、孙润南在论及近代知识分子的“过渡性”时,曾提出“青年学子面对学术上的深造与社会工作之间的取舍,给他们造成了巨大的困扰,个人的生存与发展成为第三主题”[40]。事实上,徐悲鸿不仅在学术上从事美术教育工作,还在现实中自觉地肩负起救亡之重任。

四、结语

徐悲鸿抗战时期的艺术创作兼具民族性与历史性,不仅能够展现现实层面的历史记忆,也能反映现代知识分子的民族精神与家国情怀。以徐悲鸿为代表的现代知识分子所秉承的是传统儒家道德观念,他们受到了新文化思潮的冲击,故而需要从这种冲突之中寻找自己的定位。“九一八”事变爆发后,徐悲鸿积极投身抗战热潮,响应救亡图存的时代号召,创作了许多与抗战相关的艺术作品。当时,困扰着徐悲鸿的不仅有学术与政治之间的取舍,夹在中间的还有个人基本的生存空间问题。这三者构成了徐悲鸿通向历史舞台中央的必经之路。从徐悲鸿艺术叙事的走向来看,其创作实践的策略在于从“英雄”转向“人民”,最终寻找到一条贯穿艺术与社会的道路。

(本文受云南大学第十四届研究生科研创新项目人文社科类重点项目“‘艺术报国’——抗战时期徐悲鸿从南洋到国内西南区域的艺术活动研究”资助,项目编号:KC-22223019。)

注释

[1]余英时.中国知识分子的边缘化[J].二十一世纪,1991(6):16.

[2]华天雪.徐悲鸿人物画中的侠义精神[J].美苑,2008,(1):11-14.

[3]陈英德.海外看大陆艺术[M].台北:艺术家出版社,1977:297-310.

[4]菲利普·杰奎琳.徐悲鸿和他的法国老师们:一段杰出的艺术历程[J].美术研究,2015(4):15-22.

[5]王震.徐悲鸿文集[M].上海画报出版社,2005:8.

[6]同注[2]。

[7]徐悲鸿.奔腾尺幅间[M].徐庆平,选编.天津:百花文艺出版社,2000:53.

[8]郎绍君.论现代中国美术[M].南京:江苏美术出版社,1996:126.

[9]同注[2]。

[10]同注[5],31页。

[11]徐悲鸿.徯我后[J].文艺月刊,1934(3).

[12]杨晋豪.徐悲鸿绘画印象记[J].浙江青年,1935,1(11):78-82.

[13]杨晋豪.论徐悲鸿[N].申报,1936-4-27.

[14]周勇,程武彦.重庆抗战图史[M].重庆出版社,2016:525.

[15]同注[14],526页。

[16]张恨水.张恨水说重庆[M].成都:四川文艺出版社,2007:9.

[17]徐悲鸿.徐悲鸿谈艺术[N].香港工商日报,1937-5-12.

[18]王文娟.全球化与民族化——21世纪的徐悲鸿研究及中国美术发展[M].北京:中国人民大学出版社,2014:464-474.

[19]饶帆.抗战、宣传与美术——徐悲鸿历史画《愚公移山》研究[D].南京大学,2016:37.

[20]周游.“愚公移山”寓言在现代中国的阐释与运用(1936-1976)[J].中共党史研究,2016(1):15-25.

[21]仉均替.愚公移山的故事——什么是民族统一战线[J].中学生生活,1939(1):51.

[22]卡尔·马克思,弗里德里希·恩格斯.马克思恩格斯全集·第46卷(下)[M].北京:人民出版社,1980:219.

[23]毛泽东.毛泽东全集(卷三)[M].北京:人民出版社,1991:1102.

[24]同注[5],106页。

[25]菲利普·杰奎琳.20世纪初巴黎美院在中国的影响与认同[J].美术,2023(2):76-86.

[26]李松.徐悲鸿年谱[M].北京:人民美术出版社,1985:6.

[27]同注[5],3页。

[28]同注[5],138页。

[29]同注[5],139页。

[30]同注[5],17页。

[31]吕澎.关于徐悲鸿、写实主义及其论争[J].文艺研究,2006(8):111-122+168.

[32]同注[12]。

[33]梁启超.梁启超全集(第一册)[M].北京出版社,1999:355.

[34]汪曾祺.我在西南联大的日子[M].济南:山东书画出版社.2018:102-103.

[35]东汉以来,青城山即被视为道教发祥地。

[36]王叔岷.列仙传校笺[M].北京:中华书局.2007:18-20.

[37]同注[5],119页。

[38]同注[5],81页。

[39]郭沫若.屈原思想[J].中苏文化,1942,11(1-2):22-31.

[40]周淑真,孙润南.近代知识分子思想的“过渡性”——以王光祈政治社会思想为例[J].中国人民大学学报,2019,33(5):104-113.