流连厂肆与偕游“阅市”

[摘要] 1903年4月至6月,齐白石初次寓京。他时常闲游琉璃厂,寓目书画、篆刻艺术品,以之为一项重要的休闲方式,琉璃厂的古董商也会主动携物登门求售。其间,齐白石结交了几位新朋友,多与他们偕游“阅市”琉璃厂,共同品鉴书画、点评画家。彼时,思乡情切的齐白石陷入病痛,心绪黯然,幸而新结交好友的探望、关爱与彼此间偕游厂肆给他带来了巨大的心理抚慰。流连厂肆对齐白石的积极之处体现在四个方面,一是开拓了他的眼界与胸襟,二是加深了其与新结交友人的情谊,三是使其心理发生了较大转变,提升了自信心,开始敢于自称“先生”,四是无形之间缓解了病痛,抚慰了思乡愁绪。

[关键词] 齐白石 书画 寓京 琉璃厂 艺术市场

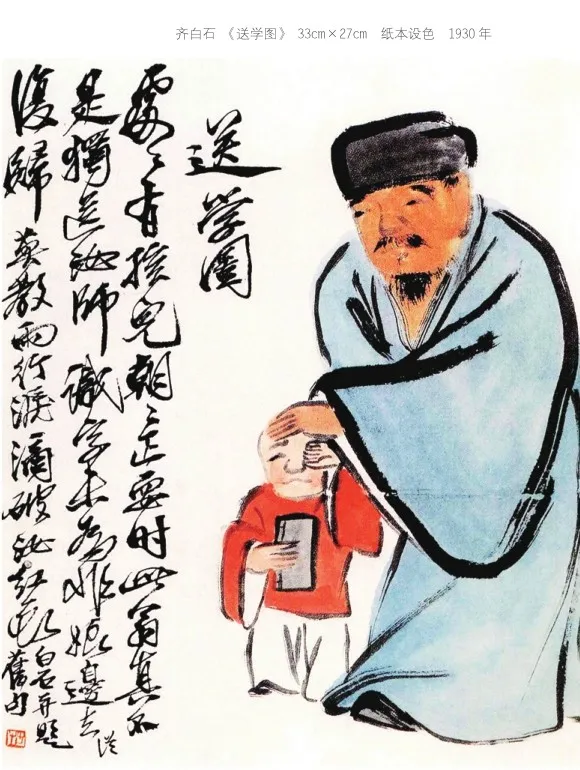

齐白石作为我国近现代极重要的艺术家,长期以来广受学界关注。关于齐氏,人们的研究范围已从绘画本体转向外围的艺术社会史、艺术市场层面,而这就涉及齐白石寓京期间的生活。面对该问题,有学者笼统地将齐氏的寓京生活概括为鬻画、酬酢与自娱。[1]同时,也有文章分别探析了其借由三次寓京生活完成的身份转变。[2]关于齐白石初次寓京期间流连厂肆的相关事宜,以往研究偶有提到,然而并未将之作为独立问题加以探讨,本文即着力于此,深挖齐氏传记中所云“每天教无双学画以外,应了朋友的介绍,卖画刻印章。闲暇时候,当去逛琉璃厂,看看古玩字画。也到大栅栏一带去听听戏”[3]之事。“逛琉璃厂”是齐白石初次寓京生活期间的一项重要休闲方式。这一举动帮助齐白石实现了艺术人生中一个重要的心理转折,其由此跻身晚清艺术品市场核心区域。

一、流连厂肆与寓目绘画、篆刻

清光绪二十九年(1903),夏寿田进京谋职,齐白石作为夏氏夫人姚无双授画教师随行,此为其第一次入京,短暂驻留两个半月。据齐白石《癸卯日记》记载,他们四月五日到京,“住南城骡马市侧北半截胡同,由西河过琉璃厂街口出大街”[4],即宣武门外的北半截胡同,东去不远便是琉璃厂,这为他流连厂肆提供了极大的便利。虽然齐白石在《癸卯日记》及自传中并未提及来京之前有无耳闻琉璃厂,但这不耽误他初次寓京就衷情厂肆,对之流连忘返。琉璃厂,上溯元代设立的琉璃窑。清代的琉璃厂泛指东厂、西厂、厂甸、文昌馆、火神庙等处。清代中期之后,这里成为全国艺术品交易的核心重镇。孙殿起在《登厂阜记》中记载道:“琉璃厂者,京师雅游之所,东、西两厂门,中去一里许,无杂物,悉列书籍、图画及鼎彝诸古玩器,以属于观门之外。”[5]由于“悉列书籍、图画及鼎彝诸古玩器”,这里成为擅长书画、雅好鉴藏之人的向往之地。

一方面,齐白石主动闲游琉璃厂,寓目书画、篆刻艺术品。到京安顿好不久,其即与夏寿田一起闲游厂肆,“十日午后,午诒偕游琉璃厂肆。永宝斋石印颇多,田黄价三十换,白寿山三十换。凡石温润者,高有一寸,价或十两或八两,中等石或六两。午诒为无双购画具。向晚归”[6]。这是齐白石第一次游历琉璃厂肆。他重点记录了见到的刻印石料,并详细标明价格,为之后购买做好了准备。夏寿田为夫人姚无双购买了绘画工具,齐白石的授课任务由此开启。古代文人对游历文化艺术市场有特定用词,即“阅市”。古人有“阅古玩”“阅法帖”之说。将闲逛文玩市场称之为“阅”,带有品味、赏鉴之意,可见人们通常将文玩鉴藏与交易视作一项雅事。晚明赋闲在家的李日华很喜欢“阅市”,他在《味水轩日记》中五次明确提到“阅市”,且一般伴有购买相中之物。齐白石多次流连厂肆,一般只是观看、品鉴,较少购买,有明确交易记录的是四月二十一日:“余购得铜器二,石印一,可佳(方三分,高五分,去价一万二千)。”[7]看多买少与齐白石当时的经济条件直接相关。彼时的他只是一个职业画师,虽然夏寿田提供的束脩不算少,加之偶尔会有鬻画之举,但他不会斥“巨资”购买书画,偶有相中之作也因索价过高而失之交臂。不过,齐白石需要不断地购买画材、石料。其四月二十五日“购白寿山石三方”[8],五月二十三日“又定笔十有六枝”[9]。他有时也仅笼统记载购物一事,并未点明所购之物为何,如五月十三日“午后去琉璃厂购物”[10],五月二十七日“之琉璃厂买物”[11]。

另一方面,与主动“阅市”相反,齐白石流连厂肆还有一种“被动”形态,即琉璃厂的古董商人主动携物登门求售。齐白石寓京十日之后,就有卖主一日两次登门推销画册——上午携朱耷画册,下午携石涛画作:

十五日……巳刻,厂肆主者引某大宦家之仆携八大山人真本画册六页与卖,欲卖千金,余还其半不可得,意欲去。余钩其大意为稿,惜哉!未印赏鉴印。末页赏鉴印皆国初名人。余所藏丁黄照本印谱中之飞鸿堂及小松司马印,又有“小松赏鉴”等印,共四十八印,无不精良。午后又携大滌子真本中幅来,亦卖千金,不可分少。余欲留之。明日来接,不可。代午诒出金六百数,不可。共前册页出千四百金,不卖。余印眼福印付之,即去。[ 1 2 ]

齐白石刚刚在北京住下,其画师的身份就在琉璃厂的古董商中间传开了,被视为潜在客户,可见古董商“嗅觉”之敏锐。值得注意的是,此次厂肆主或古董商所推销的真迹并非他们自己所有,而是官宦家中之物,他们只是作为中间人前来撮合生意。虽然齐白石看到朱耷与石涛的真迹十分心动,但终因对方索价过高而未能成交。不过,身为画家与篆刻家的齐白石并不会放过寓目真迹的机会。他随即临摹朱耷画册,“钩其大意为稿”,还仔细观察画册中前人留下的四十八方精良赏鉴印,做到了目识心记。商人上门推销古物书画的现象起码在南宋就已存在了。岳珂记“徽宗皇帝传旨御批”时言:“嘉定己卯,臣在郎舍,有市鬻者持此帖求售。”[13]至晚明时期,古董商携物上门求售已成为一种常见的私下交易方式。有时古董商甚至携箱而来,供买家任意挑选。[14]琉璃厂的古董商们虽然第一次登门时未能成交,但他们毫不气馁,没有嫌弃齐白石这位外来的乡村画师,而是持续上门推销,九天之后便第二次上门,“廿四日,初日平明读厂肆送来戴务旃本孝山水册,造局颇不平正,暇时当再三读之”[15]。两日之后,旋即“廿六日辰刻,永宝斋、延清阁共有五处,皆送画予余观。大滌子画册及昨日所看之中幅八大山人之画佛、少伯先生石花中幅,一并留之”[16]。齐白石同样是仅看未买。通过观赏古董商第二次送来之画,还有新的画史知识收益——戴本孝“册后记云:‘务旃画与程穆倩相似。’余藏有吟莲馆印存中,印侧拓款有‘穆倩’二字古篆,精细入微,今日始知穆倩工画”[17]。戴本孝,字务旃,江南和州人,明末清初著名画家。程穆倩,即程邃,字穆倩,安徽歙县人,明末清初篆刻家,亦擅长绘画。齐白石此前仅知道程邃精篆刻,看过戴本孝画册之后“始知穆倩工画”。

在寓目品鉴书画、篆刻之余,齐白石已同古董商熟络起来,临别还会赠画。比如,他第一次逛琉璃厂就去了永宝斋,此后多次光临,永宝斋也多次登门求售。离京前一日,齐白石为永宝斋主人画了一个团扇:“九日……为永宝斋主人画团扇,佳。”[18]这里的“为……画”,笔者理解应是齐白石赠送,而非售卖,想来有感谢永宝斋主人之意,毕竟其曾于永宝斋寓目不少绘画真迹。在《癸卯日记》第二页顶部,齐白石画下了团扇的简稿,并有批注“自家造稿,垂柳外用浓墨作远山,山外含夕阳,满天朱霞,非当时佣佣(庸庸)者稿。恐忘却,存于日记顶部”[19]。从画稿可见,此团扇是一幅较为典型的“柳下牧牛图”,只是未画出牧童。“自家造稿”显露出了齐白石的自信,不过其实质上并未走出传统牧牛图式之樊篱,而是仍旧采用了“树下牛”构图。齐白石临别赠画体现的是他与古董商之间的情感沟通。在他看来,这不过是为寓京三月的厂肆流连作一了结。他没有想到的是,这无形之间为自己日后定居北京、在琉璃厂挂润例鬻画打下了人脉基础。

二、与文人好友的偕游琉璃厂肆

齐白石虽然不擅长交际,但一生真诚待人,有不少好友。初次寓京期间,他结交了几位新朋友,其中最重要的两位是李瑞荃、曾熙。同时,他与夏寿田之间的情谊也更加深厚了。闲来“阅市”琉璃厂时,齐白石一般都会与朋友偕游,共同品鉴书画、点评画家。初次到京刚过十天,他就在夏寿田的引荐下结交了李瑞荃,并与之一见如故。李瑞荃,号筠盦,江西临川人。齐白石记录了他们初次会面的场景:

十六日清晨……未刻,夏午论来北萍精舫,言李筠庵来,欲一与谈。又言筠庵曾与冯嵩云及郭五皆先有言在,愿一识面。余将旧为梅庵所篆之印五以稿存呈之,筠庵将稿索去,欲寄其兄先睹为快。筠庵丰神浑朴,所谈书画皆远时俗气。[ 2 0 ]

“梅庵”即李瑞清,字仲麟,号梅庵,[21]清末民初诗人、艺术家,中国近现代教育的改革者与奠基人。齐白石虽然并未与之谋面,但对之神往已久,才会为之刻印。李瑞荃拿到印稿之后就要寄给兄长,言印虽未成,但可先睹为快,可见为人率性、真挚。齐白石对之颇有好感,认为他丰神浑朴,远时俗气。四月二十七日,“未刻,筠广来,偕游厂肆。又金冬心画佛,即赝本稿亦佳。筠广有冬心先生墨竹伪本,格局用笔无妙不臻殊。今人见之,便发奇想”[22]。他们在琉璃厂见到金农赝作,齐白石的评价是虽赝亦佳。二人下午的偕游似乎未能尽兴,晚上又去了李瑞荃的住处,见到了沈周、徐渭的伪本画作。齐白石与李瑞荃的住处相距不远,二人常常书信相邀,约见琉璃厂,如五月三日“忽得筠广书,云今日欲去琉璃厂肆,有吴楚生退还名人字画多多,皆二家兄所赏选者。自来京三月来不多见真迹,今日可一饱眼馋矣”[23]。二人当日所见绘画较多,真、赝参半,李瑞荃还劝说齐白石不能以自己的绘画水准来衡量古人,齐氏深以为然:

余前见名人画,见其笔黑不高平庸无味者作伪观。李筠广向余曰:“君画品太高,前人寻常之作看轻宜矣。君所见,以自不能到为名人真迹无疑,要知名人亦只如此之好。”余信然,今日以黄鹤山樵为最好,大滌子、王石谷次之,八大山人之伪可丑,所观太多,不能尽记。[ 2 4 ]

在与李瑞荃的结交过程中,齐白石获益匪浅。李氏向齐氏推荐了《爨龙颜碑》。自此,齐氏书法转向魏碑书风。有文章指出,“通过李筠庵,齐白石建构起系统的绘画史观、鉴藏观”[25]。这虽然未免有夸大之嫌,但也能表明李瑞荃对齐白石的影响之大。

齐白石也常与曾熙一起流连厂肆。曾熙,字嗣元,号俟园,晚号晨髯,湖南衡阳人。齐白石与之结交也是源于夏寿田四月十一日的引荐。夏寿田这样介绍曾熙,“此楚天最善书者曾嗣元先生,愿一识君”,之后两人“所谈篆刻相恰”[26]。曾熙在清光绪二十九年(1903)二甲进士及第。与齐白石结交时,其正在等待会试,故而有较为充足的时间游逛琉璃厂。四月二十一日,“余归,嗣元相与沿街购古帖或石印”[27]。当日,齐白石购得上文所说二铜器、一石印,是他少有的购买记录。四月二十四日晚,齐氏与李瑞荃、曾熙宴饮,并“与嗣元借梅广所临国初名人画册归”[28]。相识不足半个月就借画观摩,可见彼此为同辙之人。

若说齐白石与人偕游琉璃厂肆,次数最多的仍属夏寿田。夏寿田,字午诒,号耕父、天畸、真心居士,湖南桂阳人,清光绪二十四年(1898)进士。他与齐白石同为湖南湘潭名士王湘绮的门人。因此,在齐白石初次寓京期间,其与夏寿田的关系最为微妙,既属同门,又为好友,更是雇佣关系。前文讲到,齐白石第一次逛琉璃厂就是与夏寿田一起,“十日午后,午诒偕游琉璃厂肆”[29];四月二十三日,“偕午诒游琉璃厂肆,购石印及书画。书画无一可观者”[30];六月三日,其与夏寿田、李瑞荃在琉璃厂共同观赏了许多真迹,不过齐氏仍感慨“所看之画一半不伪,即名家所为,令人心折者少也”[31]。正是在与夏寿田的偕游与交往中,齐白石开始正式自称“先生”。四月二十一日,齐白石为夏寿田画《借山吟馆图》,自认为画得很好,遂在日记中写道:“既数百年前有李营丘先生《梅花书屋图》,又有高房山先生《白云红树图》、徐文长先生《青藤老屋图》,不可不存数百年后有齐濒生先生《借山吟馆图》之心。”[32]这里可以看出齐氏开始私下自称“齐濒生先生”。五月二十五日,夏寿田属意齐白石凡制印、画画时,可落款“白石先生”,齐氏自愧不敢,夏氏却言:“以先生才艺骨节,倘束发读书,与渊明何异?后千万年不愧自称‘五柳先生’。公五百年后言不愧自称‘白石先生’也。”[33]齐白石虽言不敢自称“先生”,却在日记中记下此事,这折射出他内心对夏寿田之言的认同。大约半个月后,齐白石在离开北京之前决定正式对外自称“先生”。他在自传中写道:

我在北京临行之时,买了点京里的土产,预备回家后送送亲友。又在李玉田笔铺,定制了画笔六十枝,每枝上面,挨次刻着号码,自第一号起,至第六十号止,刻的字是:“白石先生画笔第几号。”当时有人说,不该自称“先生”,这样的刻笔,未免狂妄。实则从前金冬心就自己称过“先生”,我模仿着他,有何不可呢?[ 3 4 ]

按照齐白石所言,他自称“先生”是模仿金农,而不是夏寿田所云之陶渊明。他是匠人出身,很晚才有机会读书,不敢自比陶渊明这样的文人楷模。金农则不然,其出身布衣,为扬州职业画家。齐白石与之身份相同,故而自比金农也未遑多让。通过琉璃厂这个清末全国最大的艺术品集散地,齐白石发现,就算名家也常常是“令人心折者少”,当时海上诸名家比卖笑倚门儿不若,[35]甚至“书画无一可观者”,于是他这才最终有足够的信心自称“先生”。关于齐白石与夏寿田的交游,有学者在文章中指出:“无论齐白石怎样的‘内心骄傲’,终究却摆脱不了被‘他者目光’塑造的根本逻辑。”[36]他认为是“他者目光”塑造了“白石先生”,这里的“他者”指的是以夏寿田为代表、有科举功名在身的文人精英。笔者认为,“他者目光”的塑造毋庸置疑,然而齐白石与文人精英交游厂肆、寓目名家真迹之后提升了眼界与自信心,这同样是他自我塑造“先生”身份的关键因素。从某种意义上来说,琉璃厂滋养了齐白石。

郎绍君讲道:“齐白石喜静不喜动,不轻易交友,即便好友也并不经常来往。”[37]不过,齐白石是很看重友情的,十分感激师友给予自己的极大帮助。在初次寓京期间,与友人偕游琉璃厂是其生活中的闲暇一笔,也是其艺术人生的重要节点。

三、抚慰身体病痛与思乡愁绪

齐白石于清光绪二十八年(1902)十月从家乡北上至西安,应夏寿田之邀教其夫人画画,后随夏氏进京,至清光绪二十九年(1903)四月,已离家七个月有余。在初次寓京的两个多月里,齐白石曾生病卧床,同时思乡心切、意绪黯然。幸好,新结交好友的探望、关爱以及彼此间偕游厂肆给他带来了巨大的心理抚慰。

齐白石四月五日进京,五月六日就生起了病,“十一日……余小病已六日矣,口内去皮,多因火气,今夜以药医之”[38]。齐氏原本不以为然,不承想小病居然持续了一个多月,直至六月八日方缓解,这成为他执意南下回乡的重要原因。一个月期间,他病情反复,时好时坏,多亏了在京好友的关爱与照顾。李瑞荃、曾熙以及湘潭同乡张翊六多次看望齐白石,特别是张翊六使他发出了“病亦有幸”的感慨。他在日记中写道:“贡吾兄先闻余病,使人送午时茶。余客中病,有故乡旧友怜之,病亦有幸矣。”[39]五月二十七日,齐白石感觉病情好转,急切地想要马上步入生活正轨,继续为夏寿田画画并去琉璃厂购物,“向颇轻快,为午诒画册页之。之琉璃厂买物”[40]。经过反复用药,齐白石的病痛至六月八日才真正减轻。这日,李瑞荃有书信回复,并附上吴美人画册稿,供齐白石清赏解闷。齐氏不放过任何学习的机会,拿到画稿后“大半勾存之”[41]。唐代张彦远亦热衷于收藏书画,被问及此举有何意义时,他回答道:“若复不为无益之事,则安能悦有涯之生?”[42]齐白石在生病的一个月间去琉璃厂寓目书画、在家临摹画作,虽不能治疗病情,却可以缓解与释放郁结的心绪,“愉悦”病体。

清光绪二十九年(1903),齐白石已过不惑之年,中年离家自然更会思念家乡亲人。其四月二十三日的日记相对较长,前半部分记录了夜里做过的一个梦,后半部分正常记录了白天的行为,正文如下:

廿三日,昨夜梦中痛泣,自出借山吟馆不曾看书。余尝谓人曰:“余可识三百字,以二百字作诗,有一百字可识而不可解。”今夜算来大约只可识一百五十字矣。倘明年不欲归去,比一字都不识者不如。不识字者言语有味,天性自然。而余三日不读书,纯是空腔,或欲自娱,或欲医俗,非识字所不能也。日出为鸦警醒,泣尚未收。课无双画毕,偕午诒游琉璃厂肆,购石印及书画。书画无一可观者。晚间,嗣元与筠广来北萍居,相与尽谈。不辞午诒去。灯下看大滌子画。[ 4 3 ]

此篇日记共208字,前146字看似是在痛泣自己读书识字之事,实则是在表达思乡之愁,因为只有在家里的借山吟馆才能真正读书。木匠出身的齐白石努力跻身文人精英社交圈实属不易。他内心的自卑情结归根于“读书少”,于是最怕别人评论其画“俗”。齐白石的心理逻辑是,读书识得“三百字”便可医俗,而读书只能在家,如果长期远游读不了书便成俗人,于是必须归乡。不难推测,其二十二日夜里做的梦与家乡有关,如此才会至天亮“泣尚未收”。二十三日白天的一切看起来平淡如常——教夏夫人画画,与夏寿田赴琉璃厂购买石印与书画。晚上,他与曾熙、李瑞荃相谈甚欢,睡前还于灯下品鉴石涛绘画。因此,逛琉璃厂、与好友畅谈,加之睡前品画,明显冲淡了其昨夜的梦中之痛,抚慰了思乡的愁绪。

当然,与友人偕游厂肆、品鉴绘画带来的抚慰只是暂时的,思乡之痛则是持久的。齐白石在五月十四日的日记中又提到了这种痛楚:

昨夜达旦不能成寐,心中若有所失,不知一家老小何以。自接到去年十二月廿五日之家书以后,不得消息,意马心猿,无时不在杏子坞白石间也。远离日深,欲哭,泪已尽之久矣。[ 4 4 ]

这只是齐白石“六出六归”的第一次,“此时他还没有任何定居北京的意愿,仅仅将古都作为游历的对象审视”[45],应该想不到思乡痛楚会伴随他的后半生。郎绍君认为,“从乡村来到大城市的齐白石,不习惯充满竞争、冲突、倾轧、尔虞我诈的周围环境。这也正是他眷念乡村,以为‘农家心太平’的主要缘由”[46]。另有学者指出,思乡成为齐白石晚年绘画的常见主题,并表现于题跋中的“怀乡之人”“思乡之感”“漂泊之痛”等字眼。[47]二者的观点皆立足于齐白石晚年以画抒怀的举动。笔者认为,初次寓京时,齐氏应该会靠绘画缓解乡愁。我们能够肯定的是,流连厂肆也起到了相同的功效。

四、结语

清光绪二十九年(1903)五月十三日,齐白石已小病七日。其当天的日记如下:“十三日,为午诒刊印。课无双画。午后去琉璃厂购物。黄昏归,经过筠广不遇。索画之纸日久益多,奈何?”[48]这篇日记虽短,但清楚地记录了四件事:一是为夏寿田刻印,二是去琉璃厂,三是寻李瑞荃不遇,四是苦恼求画者越来越多。若无寓目特别之书画,“去琉璃厂”仅被一笔带过,看似随意的几个字恰恰揭橥这已成为齐白石此阶段的日常之事。琉璃厂对彼时的齐白石而言就是一个流动的博物馆,使其获得了巨大的收益。流连厂肆对齐白石的积极之处体现在四个方面,一是开拓了他的眼界与胸襟,二是加深了其与新结交友人的情谊,三是使其心理发生了较大转变,提升了自信心,敢于自称“先生”,四是无形之间缓解了病痛,抚慰了思乡的愁绪。就初次寓京期间的齐白石与琉璃厂艺术商业区的关系而言,他主要是一个画材、印料的“购求者”,而非鬻画“供给者”。“供给”是他之后第二次、第三次寓京需要面临与解决的问题。

(本文系河南省哲学社会科学规划项目“晚明书画著录中的交易叙述”阶段性成果,项目批准号:2023BYS011。)

注释

[1]王菡薇.鬻艺与自娱:探索齐白石寓京时期书画生活的两个维度[J].学术研究,2021(7):51-56.

[2]张涛.故乡无此好天恩——齐白石三上北京的职业化之路[J].美术研究,2012(11):75-82.[3]齐白石.齐白石自传[M].南京:江苏文艺出版社,2012:58.

[4]齐白石.癸卯日记[M]//北京画院,编.人生若寄:北京画院藏齐白石手稿.南宁:广西美术出版社,2013:49.

[5]孙殿起.琉璃厂小志[M].上海书店出版社,2010:19.

[6]同注[4],50页。

[7]同注[4],55页。

[8]同注[4],57页。

[9]同注[4],68页。

[10]同注[4],64页。

[11]同注[4],70页。

[12]同注[4],52页。

[13]岳珂.宝真斋法书赞[M].北京:中华书局,1985:18.

[14]李日华.味水轩日记[M]//中国书画全书(第三册).上海书画出版社,1992:1175.

[15]同注[4],56页。

[16]同注[4],58页。

[17]同注[15]。

[18]同注[4],74页。

[19]同注[4],75页。

[20]同注[12]。

[21]1906年至1911年,李瑞清任两江师范学堂监督(即校长)。两江师范学堂系东南大学前身。目前,东南大学四牌楼校区的梅庵仍是艺术学院的办公与教学场所。

[22]同注[16]。

[23]同注[4],71页。

[24]同注[4],72页。

[25]孟召汉.《癸卯日记》中的齐白石与李筠庵[J].齐白石研究,2020(12):27-45.

[26]同注[6]。

[27]同注[7]。

[28]同注[8]。

[29]同注[6]。

[30]同注[15]。

[31]同注[24]。

[32]同注[4],54页。

[33]同注[4],69页。

[34]同注[3],59页。

[35]同注[4],62页。

[36]杭春晓.身份塑造之“他者目光”——齐白石、夏寿田早期交游中的“文雅”与“世俗”[J].美术大观,2024(1):113-119.

[37]郎绍君.齐白石的世界[M].北京时代华文书局,2016:128.

[38]同注[10]。

[39]同注[4],67页。

[40]同注[11]。

[41]同注[18]。

[42]张彦远.历代名画记·卷二[M].俞剑华,注释.南京:江苏美术出版社,2021:47.

[43]同注[15]。

[44]同注[4],65页。

[45]同注[2]。

[46]同注[37],248页。

[47]陈涛.看尽世间风景 不如两字家山——齐白石书画题跋中的乡愁[J].中国书法,2014(7):88-103.

[48]同注[10]。