“胡焕庸线”与新疆维吾尔自治区的油画创作

[摘要] “胡焕庸线”强调了地理环境对社会发展的重大作用,是有关历史、人文和自然生态等领域的科学认知。涉及“胡焕庸线”领域的研究成果众多,将“胡焕庸线”与艺术创作联系起来进行研究可填补相关缺环。新疆维吾尔自治区的油画作品是油画民族化进程中的重要一环,对历届全国美术作品展览获奖作品及吴作人、杨鸣山、全山石绘画作品的分析,可以帮助人们理解祖国西部建设语境下的艺术理念与创作范式。

[关键词] 新疆油画 “胡焕庸线” 油画民族化 油画创作 全国美展

一、问题的提出

“胡焕庸线”即20世纪30年代胡焕庸提出的“瑷珲—腾冲”一线,这条北起黑龙江黑河,南到云南腾冲的直线在中国人文地理、自然生态的划分上具有重要意义。“胡焕庸线”也是400毫米年等降水量线,即我国半湿润半干旱地区的分界线、中国传统意义上农耕与游牧地区的分界线。

“胡焕庸线”还是田园与边塞风光的分界线,东侧是“绿树村边合,青山郭外斜”,西侧是“大漠孤烟直,长河落日圆”。东侧以平原、水网、丘陵地貌为主,古代时多发展农耕经济。西侧以草原、沙漠和雪域高原为主,是古代游牧民族纵横驰骋的地方。东侧普遍地势平坦,来自高原的水资源在这里汇聚成大江大河,自由地流淌成为广阔的冲积平原、湿地以及繁多密集的水系。西侧地貌则主要是草原牧区,如呼伦贝尔大草原、锡林郭勒大草原、伊犁草原以及那曲高寒草原等。“胡焕庸线”两侧不仅地势、气候、植被、水资源差异巨大,艺术表现上的差异也很大。一东一西,相异相通,共同搭建成了中华民族完整的艺术体系。

“胡焕庸线”的提出已近百年。其作为一个重要学说,首先在地理学、人口学领域确立起来,又逐渐扩展至历史学、经济学等其他领域,在艺术研究领域则成果甚少。举例来看,《胡焕庸线的学术思想源流与地理分界意义》[1]一文重点探讨了人地关系、人口国情与西部大开发等重大问题。近年来,对“胡焕庸线”的研究更加广泛,引申至多个领域,被赋予多层意义,有了应用层面上的修正与变通。“胡焕庸线”能否成为一个学术热点,使我国西北地区获得更多的关注和发展机会,已成为人们的关注要点。《胡焕庸线与农牧交错线的思考》一文认为农牧交错线与“胡焕庸线”重合,具有良好的数据稳定性——其途经黑龙江、内蒙古自治区、河北、陕西、宁夏回族自治区、甘肃、青海、四川和云南等9个省份(自治区),具有极强的生态和社会意义。《从胡焕庸人口线看地理环境决定论》一文强调了地理环境对社会发展的重大作用,认为地理环境与人是相互作用的,这同时也是关乎历史情境的科学认知。[2]总体来说,涉及“胡焕庸线”领域的研究成果虽然很多,但几乎都是地理学、人口学、经济学以及自然生态和文化旅游等领域的研究成果,将“胡焕庸线”与艺术创作联系起来的研究成果较为匮乏。对笔者重点关注的新疆维吾尔自治区(以下简称“新疆”)绘画创作而言,由于其以大自然为创作母题,适宜开展“胡焕庸线”与艺术创作的联合研究,且相关成果当可为相关领域补缺。

在与该问题相关的我国古代典籍中,宋代类书《太平御览·地部》卷九至卷七十五对“中华境域”内的山川进行了系统化的区分,论及山脉则谓关中巴蜀为一系,江左为一系,甘陇及新疆诸山为一系。[3]甘陇地区与新疆诸山川形胜并不能笼统划分于传统地理划域层面的“北派”。当代学者在探讨我国西北地区独特地理、地貌于绘画造型中的应用时,陆续指出了它们在画面营构中的独特体现。饶宗颐取张衡《西京赋》中“右有陇坻之隘,隔阂华戎”的观点,认为山水画的分宗立派之中应有“西北宗”一系,从地理范围上宜以甘陇为界,向东为传统意义上的“北宗”,向西即为“西北宗”——该地区非但山川形胜迥异于陇东,同时亦是中华文化体系下多元文化的交叠地带,[4]由此入画的题材完全可以重新开山立派。当代艺术家结合绘画创作实践,从中西艺术比较的角度出发,认为艺术品能够表现一个时代、环境与当地人的生活要素,认为如此才能使艺术的动向贴近自然与社会,彰显心灵的修养。吴作人在回国后的创作过程中感到尼德兰画派的画风不能适应中国的国情,其画面中明暗和色彩的运用是北欧国家的地理条件和自然环境造成的,参详的是当地人的欣赏习惯和审美喜好。在深入青藏高原人民的生活中之后,吴作人的画风在广袤的自然山川中发生了决定性的转折。[5]其笔下狂放、雄拔、不拘泥于线条和形状的艺术元素极具典型性,能够促使更多人去探究中华文化源头的雄强生命力,并将这种生命力注入艺术创作中去。

西方艺术研究自文艺复兴时期起便一直依托解剖学、透视学等自然科学因素,并佐以艺术发展史、社会学与心理学等研究视角,探讨艺术作品产生的原因及结果。据贡布里希论述,当代人对艺术的探讨已与艺术科学密切联系在一起,艺术科学是对过去和现在的艺术的各种研究,艺术科学与人文、自然科学的界限因人而异,有的学者更愿意强调艺术与社会历史的联系,有的学者更愿意突出艺术与地理学的联系。[6]艺术科学的研究与文献运用的方法不尽相同,然而众多研究仍然强调立足于事实,也就是从客观规律出发来还原作品产生的环境、立场等问题。丹纳运用具体实例说明艺术现象,使艺术实例获得了客观而稳固的理论支持。他所倡导的三原则[7]对如今的艺术创作研究仍有借鉴意义。

“胡焕庸线”以西包含着祖国的东北、西北、西南等地区,这一地理范围包含大兴安岭以西,昆仑山、祁连山以北循着河西走廊的广大地区,西北五省区是这一范围的核心区域。该地域由东向西从平原过渡为山地、荒漠、戈壁,具有众多的名山巨川,形成了独特的地理景观和自然风貌。祖国西北五省区的独特风景造就了众多著名的油画作品,在历届全国美术作品展览(以下简称“全国美展”)中有着突出的表现。

二、“胡焕庸线”基准下的历届全国美展获奖作品

我国西北地区的地域环境极为独特,这使得艺术家的绘画语言得到了极大的拓展。从差异性来看,西北地区开阔高耸的地势与东南地区温润平缓的地势完全不同,因而催动着艺术家在创作中表现出了不同的造型方式和色彩倾向。在这种自然环境中,艺术家会将绘画图像置于广阔的人文语境中加以探索,使创作的思想内涵更加充分地体现出来。

通过全国美展的入选与获奖作品来看,新疆题材油画是当代绘画创作的重要组成部分。新疆题材油画在图式、观念和语境上均有一定程度的突破,形成了新的审美样式,体现了当代油画创作观念的变更,而这种变更也进一步推动了绘画语言与艺术风格的拓展。笔者统计了过往十三届全国美展中入选及获得各级别奖项的油画作品,以实证方式确定了“胡焕庸线”这一基准在艺术创作中的重大作用。

第十一届全国美展金奖作品《来自高原的祈福——“5.19”国家记忆》描绘了生活于新疆帕米尔高原地区的少数民族群众为汶川地震默哀的场景,画面气氛颇为凝重。第十届全国美展金奖作品为《早点》,刻画了北方地区的人们在小饭馆吃早点的情景。画家笔下的普通劳动者神情、动作各异,整幅画面堪比北方地区“众生像”,是传统市民生活的真实反映。

第九届全国美展金奖作品为《阳关三叠》,刻画的是北方地区的人们在一个临时站牌下面候车的场景。暮色已至,夕阳最后一抹余晖斜照在站牌上。站牌下,有的人已经沉沉睡去,有的人还在默默等待。他们的前途命运似乎已被这个不知名的小站预示出来,人物的静默正如大地的静默。

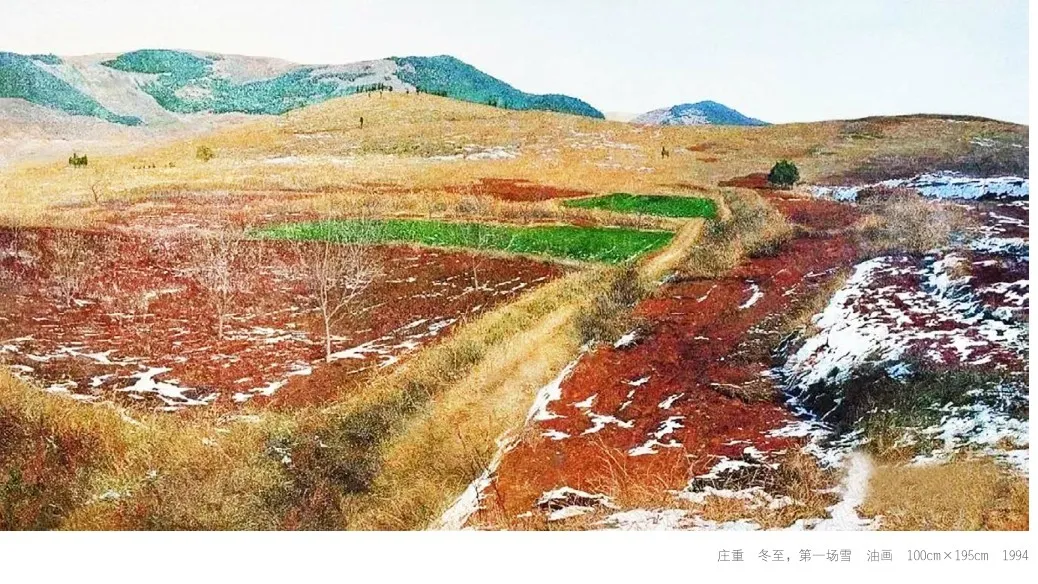

第八届全国美展未设金银铜奖,只设优秀奖。从获奖作品的题材来看,人物画有15幅,风景画有10幅,静物画有3幅,城市风俗画有1幅,抽象画有1幅。在这获奖的30幅作品中,题材内容表现“胡焕庸线”以西的有19幅,约占获奖作品总数的三分之二,表现“胡焕庸线”以东的有11幅,占比约三分之一。第八届全国美展获奖作品集中体现了“胡焕庸线”以西这一传统意义上的西部题材。我国西部地区的风景与人物状态很容易勾起人们对存在的无言之思。《走近永恒》描绘的是一位老人扶在一堵矮墙上静默思索,焦点透视手法使得画面空间从容展开——正如《傍水人家》画面中的老人、孩童以及极具西南地区特色的沟坎和房屋一样,斑驳的墙面、老者、庄稼和远处的天空在严谨的空间中依次展开,画面中所有事物都具有文化元素的表征意味,就像老者的思考状态,一切都显得那样含蓄、幽深。《冬至,第一场雪》和《冬之祭》都是典型的西部题材。在全景式构图的映照下,西部地区壮阔宁静、大美无言又略显苍凉的格调直抵人心。

第七届全国美展获奖作品有《吉祥蒙古》。该作采用竖构图,三个人物分别以正面、侧面和四分之三侧面的形式站立,表情肃穆,身着白、青、红三色的蒙古族传统长袍,画面充满浓郁的地域特点和民间元素。通过这种地域特点和民间元素的典型叙述,中华民族坚毅、刚强而又含蓄的民族性格被展现出来,在深层次审美上具有独特的视觉效果。

第六届全国美展获奖作品有《潮》。画面中,男子手拄铁锹披衣而立,虽然是一个普通劳动者,但洋溢着一股气壮山河的气势,画面背景正是我国西部地区的壮美河山。这幅作品创作于20世纪80年代初期,切实反映了那个时代神州大地涌动的“春潮”和创业精神,是社会蓬勃发展的生动写照。可以说,通过描绘“胡焕庸线”以西地区雄浑磅礴的自然环境与人文精神,历届全国美展中涌现出了众多气势宏大、含义隽永的佳作。

从第一届到第十三届全国美展,金奖作品共计13幅(按:第八届全国美展未设金、银、铜奖),其中表现“胡焕庸线”以西的美术作品有11幅,占比约为84.6%,表现“胡焕庸线”以东的作品有2幅,占比约为15.4%。如果将20世纪80年代持续到现在的众多西部题材作品计算在内,比如罗中立的《父亲》等一大批全国青年美展的作品,“胡焕庸线”以西美术作品的优势地位会变得更加显著。

更进一步立足于地域特征在新疆油画创作中的差异性表现,就会产生这样的感受——北方干燥少雨,山石坚硬,在构图上宜于纵向展开,采用全景式构图,表现广博雄伟的自然气象。从近些年新疆题材油画创作的典型案例可以看出,此类作品旨在通过自然地理环境中的真实造型,以色彩强化绘画图像中的形、色关系。画家的创作意图在于努力体现西北地区厚重、质朴、雄浑的文脉特点,在这一独特语境下反思图像生成与情境体验的过程。将面向事实的图像和面向情境的体验统一起来,就会形成一种反思与“解蔽”的行为,从而导致图像被坚实地凸显出来。

三、杨鸣山、全山石的新疆题材油画作品

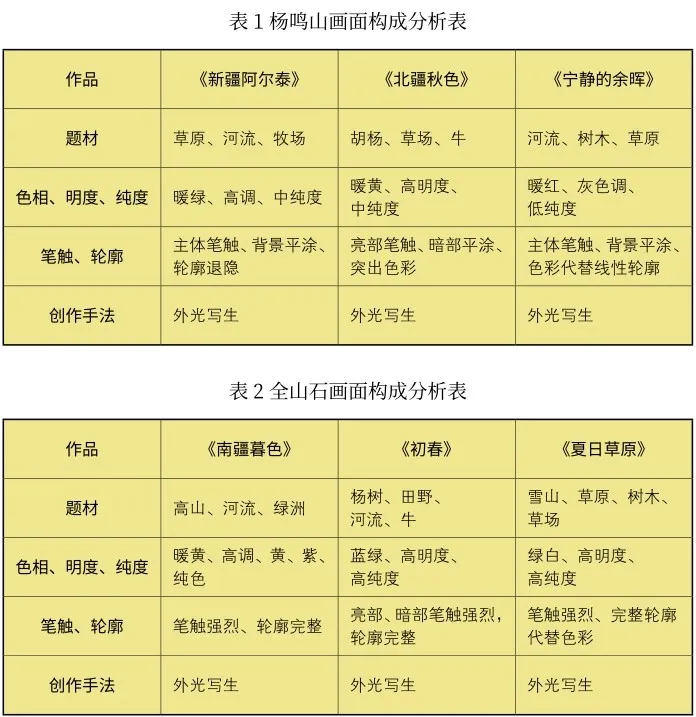

杨鸣山擅长以简练的艺术语言、多样的色彩、娴熟的技巧和较小的画幅记录大自然的动人瞬间。他笔下的一草一木皆能从淡雅、朴素的色彩中迸发出一种深邃的情感。这种情感出于其面对大自然时本能激发出的高远情怀和美妙诗境。新疆大地上那些质朴的景物在他的笔下呈现出了一种独特的语言魅力与饱满悠长的韵味。

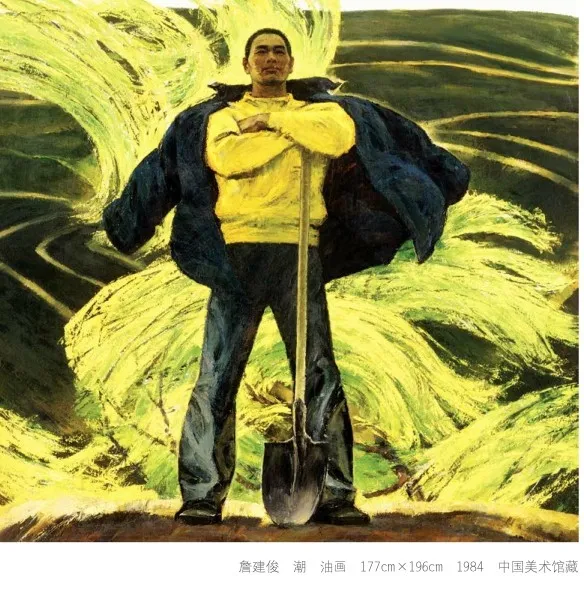

杨鸣山坚持在户外天光中写生,能够捕捉到万物最自然的状态。其每幅画的调子都不一样,是对时间、光线、空气流动的生动反映。这种生动反映带来的视觉感受通过形、色的结合,使得色彩浓郁而有透明感,画面的表现力与感染力也不断增强,为观者营造了一种情真意切的共鸣感,既写实又抒情(见表1)。

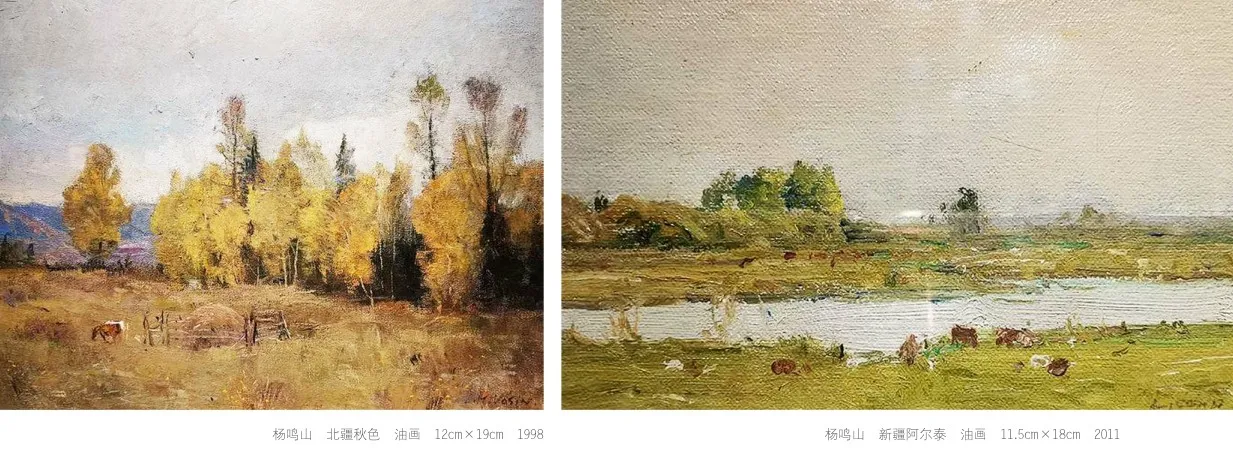

全山石在继承俄罗斯油画传统的基础上,以新疆为自己的写生基地,当地南部、北部的人物、风景均成为其入画的题材。写实主义贯穿于他的创作之中,其用笔奔放,色彩沉着、饱和,造型语言概括、洗练,注重造型、色彩和用笔之间的衔接,画面构图和情感传达方面体现出中华传统艺术韵味(见表2)。

大自然是绘画创作的母本。新疆的空气穿透性好,光照充足,光线明亮、耀眼,能见度高,具有开阔、明朗的视觉感受。这种环境条件非常适合进行油画表现,因而众多油画家皆选择新疆作为理想的写生之地。除了充足的光线外,新疆还有着可供入画的诸多意象,强烈的光照能够把事物的色彩充分还原出来。

在作品《初春》中,春意盎然的绿色铺满了画面,草地和树干的颜色极为相近,几乎融合在一起,给人带来了清爽而明亮的视觉感受。一排绿树中,几株黄色树木成为整幅画面的亮点,同青绿色调形成了色彩上的对比,而这也是全山石创作新疆风景油画的一大特色。通过和杨鸣山的风景油画对比,会发现全山石的油画作品在视觉语言的抒情性方面与中国传统线性因素更加贴合。在他的笔下,构成、笔触、色彩等形式因素与中国传统的绘画“六法”有着很大的共通性,其创作应当被视为油画民族化这一深刻命题在中国文化语境中的新颖表达。这种表达方式强调油画语言的特质,肯定色彩、笔触、肌理的美感,同时融入中国画的观察方式和形式意味,体现出了蕴藏于中国传统中的内涵与品位。

纵观过去一个世纪以来的艺术史和新中国几代油画家的艰辛探索,油画民族化这一命题是横亘在每个油画家身上不可绕过的问题,解决这一问题的关键便是潜心学习老一辈艺术家的创作道路,从有生活、熟悉人、讲传统、严造型、求创新的角度加强艺术的自律性特点,从日新月异的生活现实中汲取丰富的艺术元素,创作出具有鲜明时代特征的作品。

如前文所述,新疆独特的自然禀赋和艺术资源为油画创作提供了优越的条件。我国大批油画家奔赴新疆写生,无论风景还是人物绘画领域,皆创作出了不少令人瞩目的画作。因为新疆位于我国同俄罗斯的西北部接壤之处,在自然风光、地理条件和人文环境上同俄罗斯有相近的地方,所以从20世纪50年代开始,苏派油画的画风和学习渠道被延续下来,以“请进来”和“走出去”的方式为中国画坛培养了诸多艺术大家,至今仍深刻影响着当代艺术创作。新疆显著的地缘优势是我国油画和苏派油画之间的天然踏板,这进一步说明了“胡焕庸线”以西地域题材在油画民族化历史进程中能够发挥的重要作用。

四、新疆油画创作的观念与范式

纵观油画发展史就会发现,自印象派绵延至当代油画的一个重要发展趋势就是寻求理想的图像,并使这个图像具有自身的独特意义。当代油画的创作过程使人感受到,画面图像的生成是一个不断接近又不断寻找的过程,这正如塞尚所描述的从“疑惑”转变为“静默倾听”的过程。在新疆油画的创作中,如何把地域环境的独特性表现出来,是一个强化情境特征的过程。在这个过程中,创作主体的思想必须充盈,必须真切地贴近生活,以自己丰富的情感去感受自然环境,用高尚的人格融汇现实事物,如此才能营造出心目中的理想图像。

在艺术图像生成的过程中,如何将独特的情境体验与客观事物联系起来,体现出艺术形象的本质并获得足够的阐释空间,既是图像生成的意义,又是绘画创作的本质之所在。凡·高的油画作品《农鞋》使我们感悟到,鞋子磨损的敞口中蕴藏着劳动的艰辛,我们仿佛可以看到寒风料峭中的田垄上有一个孤独而步履坚韧的背影。鞋上粘着湿润而肥沃的泥土,似乎昭示出暮色降临之时,这双鞋的主人正在田野小径上踽踽独行。海德格尔曾充分描述过该幅图像:“在这鞋具里,回响着大地无声的召唤,显示着大地对成熟谷物的宁静馈赠,表征着大地在冬闲的荒芜田野里朦胧的冬冥。这器具属于大地,正是由于这种归属关系,器具本身才得以出现而自持,保持着原样。”[8]正是将“大地”和“自持”的特性赋予了图像,绘画本身获得了物质与精神的双重属性,这既是客观事实与主观情境的契合,又是创作主体对事物独特解读的图式依托。

新疆具有广博的入画题材,这已成为艺术界的共识。凡是去过西北地区的人,基本上都会见到那种由深厚土层和崇山峻岭构成的地貌形态。如何表现新疆、甘肃、青海等西北地区的风光并体现出其内在的思想情感?这就要求画家去关注这里的山脉肌理,以当地的自然造化为师,探索相应的造型语言。不同的地貌形态具有不同的造型特点。西北地区雄奇瑰丽的崇峦叠嶂、荒漠戈壁、雪山草原都会带给人们巨大震撼,而要把这种山川形势转化为绘画样式,则要求画家深入当地生活,到大自然中写生创作,把千变万化、千姿百态的自然景象记录下来。这些以西北风貌为题材的绘画是彰显中华文化精神的现实需求和绝佳范本。刘勰在《文心雕龙》中提到了“吐纳文艺,务在节宣,清和其心,调畅其气”,孟子也有“知言养气”的说法,二者之意皆是要注重正义感的培养。“集义所生者”会使艺术创作者的言行举止合乎正义。长期正道直行形成的文艺观会体现于自己的创作之中,使艺术创作成为一种人格锤炼之途,过程中既不急功近利,又不曲意逢迎,能够耐得住寂寞而上下求索,成为立德立言、格调高迈的艺术工作者。这样就会把优美的图像意境与高尚的道德修养融会贯通,使画家创作出符合时代要求的作品。这在西北绘画语境主观感受和现实环境的双重作用下是完全可以实现的。

以我国西北地区自然与人文风貌为题材的绘画,承载着创作者的艺术思想,蕴含着时代背景、创作思想、社会功能等诸多因素。我国西北地区的地理位置大致在东经74°至东经110°、北纬32°至北纬49°之间,年降水量基本在400毫米以下,大陆性气候明显。该地区的山脉有阿尔泰山脉、天山山脉、阿尔金山脉、昆仑山脉、喀喇昆仑山脉、祁连山脉、贺兰山脉、六盘山脉等。这些山脉面积辽阔,体量巨大,地形参差,迥异于我国其他地区。[9]它们大多是在震旦纪至三叠纪期间的造山运动中诞生,先形成巨大的火成岩体,又因强烈的掀动及拗折发生高角度的逆掩断层,然后形成巨大的皱褶,第四纪冰期又对其发生剥蚀作用,最终形成当今复杂多变又嵯峨险峻的地貌。

若想立足西北地区壮阔的自然面貌,建立有独特意味的审美体系,就要注重现实景象的写生,强调社会生活的主观感受,体现特有的地质地貌和风光情调。艺术发展与时代变化有着密切关系。作为中华文化的重要组成部分,以西北风貌为主题的作品既能体现个人的艺术情操,又能反映时代的文艺面貌。我国传统美学讲求托物言志、寓理于情,又讲究因物起兴、比附事理。只有源于自然的美、生活的美及心灵的美才能在真正意义上温暖人心,然后潜移默化地启迪大众,使人们在得到美的享受后,实现精神境界的提升。

在这样的自然条件与人文语境下,当代新疆油画的范式指向了三方面的内容。第一,“新疆油画风景”不是一个自然地理概念,而是一个人文地理术语;第二,技巧的判断标准体现为——传统风景油画平淡、天然,新疆风景油画笔触强烈,表现欲强;第三,内容的判断标准体现为——传统风景油画小中见大,蕴藉温文,色调细腻,深入浅出,新疆风景油画大开大合,或工整严谨,或色调互补,形式感强烈。宋代郭熙在《林泉高致·山水训》中对西北之山是这样论述的:

西北之山多浑厚,天地非为西北偏也。西北之地极高,水源之所出,以冈陇拥肿之所埋,故其地厚,其水深,其山多堆阜,盘礴而连延不断于千里之外。介丘有顶,而迤逦拔萃于四逵之野。如嵩山少室,非不峭拔也,如嵩少奖者鲜尔,纵有峭拔者亦多出地中而非出地上也。[10]

西北地区的山通常浑厚、峻拔,地势极高,是大河源头之所在。这些山脉由隆起的山脊、高坡堆积而成,巍峨、挺拔、苍秀。

与西北之山相对的是东南之山。《林泉高致》对东南之山的论述是:

东南之山多奇秀,天地非为东南私也。东南之地极下,水潦之所归,以漱濯开露之所出,故其地薄,其水浅,其山多奇峰峭壁,而斗出霄汉之外,瀑布千丈飞落于霞云之表。如华山垂溜。非不千丈也,如华山者鲜尔。纵有浑厚者,亦多出地上而非出地中也。[11]

从绘画学角度对西北地区“浑厚”“盘礴”之山与东南地区“奇秀”“斗出霄汉”之山进行对比分析,会发现这种判断源于真实的自然地理结构,没有人会据此指认西北地区与东南地区山脉之优劣。更为重要之处在于,甘陇、新疆、青海、宁夏等地区的山川形态有着更为突出的特点,如“山石久经风化,断层累累,而脉络经纬,如阴阳之割昏晓,大辂椎轮仍在”[12]。事实上,这些断层累累的风化山石以及阴阳分明的脉络经纬都是非常入画的题材,只不过运用传统技法很难准确地描绘出来。究其原因,还在于西北的山势地貌过于险峻厚重,岩石寸草不生又结构奇特。在色彩方面,西北地区紫外线照射得极为强烈,光照充分,色阶拉得很长,色彩还原度高,地貌山川呈现出了多姿多彩的色相,这就需要以重墨雄浑之笔取其势,同时再以金、银和色,勾勒轮廓,体现其纯净明亮、对比明显的色彩特点。

西北山川雄奇瑰丽的巍峨高山、流云飞瀑、雅丹地貌带给人们以巨大的震撼,而要把这种雄奇之势转化为绘画样式,则要求画家进一步深入此类景观的腹地,以一种新的艺术视角,把传统从孤立不变的结构中解脱出来,将之视为可再生的多元结构,站在现实立场对当代山水画进行重组与变革,建立更加宏阔的审美价值体系。从另一层面来看,这种注重现实物象的摹写、强调主观感受、以写生为主的营造方式,本质上和石涛“夫画者,从于心者也”“我自用我法”“搜尽奇峰打草稿”[13]的言论互相契合。这正是“外师造化,中得心源”范畴下所展现出的西北地区特有的地质地貌和风光情调。常锐伦指出,“凡是去新疆的人,在火车上都会见到西北那种由沙石构成的特殊的水层岩地貌形态。什么样的笔墨皴法可以表现青海、甘肃、新疆等西域大漠的风光呢?传统的斧劈、荷叶、披麻等皴法在这里都套用不上,都无用武之地”[14]。因此,要表现我国西北地区的山脉肌理,就应当通过师造化来探索相应的造型语言。

五、结语

艺术的产生与滋养它的自然地理环境有着密切关系。丹纳在《艺术哲学》中试图证明,地理环境使得阳光明媚的欧洲南部产生了古典油画,欧洲北部的阴霾天气则使得艺术朝着装饰的方向发展。恩斯特·卡西尔和苏珊·朗格也认为艺术阐释是一个复杂的过程。卡西尔指出,一切文化现象和精神活动,如艺术、科学、语言等,都是运用符号形式表达各种事物。朗格则对“符号”和“象征”进行了区分,认为前者直接指示对象,后者指向对象的意味。[15]这均说明,艺术图式的背后蕴含着时代背景、创作意图、社会功能等诸多因素。

新疆可供入画的题材与艺术家对写生的执着是近些年新疆风景油画发展的必然条件。熟练技艺的取得要求“外师造化,中得心源”,具体操作层面上则是要“搜尽奇峰打草稿”。它们都指出了艺术家要获得成功就必须深入生活,到生活中去汲取素材与艺术灵感,正如《石涛画语录》所载:“山川使予代山川而言也,山川脱胎于予也,予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也。山川与予神遇而迹化也。”[16]这条原则也适用于新疆油画的创作,即自然是艺术创作的绝佳母本。艺术家要全身心地投入自然的怀抱,把握自然环境下的真实感受,提高思想(脑)、感受(眼睛)、技巧(手)合一的综合造型能力。

总而言之,艺术创作者在新的历史时期要做到有史识、有史德,能够自觉以发扬“中华文艺之道”为己任,以“文化润疆”为指引,在深入生活的写生中将独特的绘画风貌融入中华艺术精神体系的建构之中。新疆油画创作所秉持的艺术宗旨,正是油画民族化进程中不可或缺的重要一环。

(本文为国家社会科学基金研究专项课题“西域佛教艺术本土化研究”阶段性成果,立项号:21VXJ021。)

注释

[1]丁金宏,程晨,张伟佳,田阳.胡焕庸线的学术思想源流与地理分界意义[J].地理学报,2021,76(6):1317-1333.

[2]黄园淅,杨波.从胡焕庸人口线看地理环境决定论[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2012,44(1):68-73.

[3]李昉,等.太平御览[M].北京:中华书局,1962:528-563.

[4]饶宗颐.中国西北宗山水画说[J].敦煌研究,2006(6):10-12.

[5]周昭坎,编著.中国名画家全集·吴作人[M].石家庄:河北教育出版社,2001:63-68.

[6]贡布里希.艺术科学[J].陈钢林,译.世界美术,1989(1):55-60.

[7]丹纳.艺术哲学[M].傅雷,译.北京:人民文学出版社,1963:39-44.

[8]海德格尔.艺术作品的本源[M].孙周兴,译.北京:商务印书馆,2022:179.

[9]韩宪纲,编著.西北自然地理[M].西安:陕西人民出版社,1958:7-11.

[10]郭思,编.林泉高致[M].北京:中华书局,2010:49.

[11]同注[10],第48页。

[12]同注[4]。

[13]石涛.石涛画语录[M].天津古籍书店,1991:146-147.

[14]常锐伦.浅谈舒春光的山水画与中国画坛的“叶公现象”[J].文艺研究,2000(4):133.

[15]王洪义.艺术批评原理与写作[M].北京大学出版社,2014:137-137.