新中国文脉与美术经典中的少数民族形象

[摘要] 以少数民族人物形象反映党史是民族艺术的重要组成部分,也是中国美术经典重要的表现要素。新中国成立以来,在中国共产党的领导下,少数民族题材美术取得了蓬勃发展,涌现出大批少数民族美术创作骨干。他们拿起画笔深入生活,以文脉为魂,创作了一批具备较大时代影响力的少数民族美术作品。

[关键词] 少数民族 油画民族化 民族形象 文脉叙事

新中国美术的发展与艺术风格的分期是一个复杂问题,大致可按两个阶段来划分。第一个阶段是新中国成立30年时的新中国美术。这个阶段又分为两个时期,即前17年的新中国美术和后13年的新中国美术。第二个阶段是改革开放40余年来的新中国美术。这个阶段又分为两个时期,即改革开放14年时的新中国美术以及深化改革开放时期的新中国美术。两个阶段刚好形成两种文脉艺术的叙事风格。新中国30年的美术在文脉叙事上注重对政治生活的再现。改革开放40余年来的中国美术趋向多元化发展,在文脉叙事上注重艺术表现本身。《〈美术〉时代画卷》由人民美术出版社于2014年出版。该书记载了1950年至2013年《美术》杂志刊登的经典美术作品,其中的少数民族人物形象反映出新中国不同发展阶段文脉叙事的不同风格,展现了不同的艺术表现手法。

一、新中国成立30年后的少数民族艺术形象

新中国文艺思想无疑是以1942年5月毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》(以下简称《讲话》)为指导思想和中国美术家协会提出的“为表现新中国而努力”的美术思想和艺术主张展开的。《讲话》强调文艺应坚持马克思主义现实主义,指出了彼时文艺工作的对象是工农兵,同时号召艺术家要到人民生活丰富的源泉中去寻找矿藏、创作艺术典型。在中国共产党的带领下,经过28年的艰苦奋斗,新中国庄严成立,人民当家作主。1949年7月,第一次中华全国文学艺术工作者代表大会(按:后改称“中国文学艺术界联合会代表大会”,以下简称“文代会”)在北京召开。会议章程的“总纲”部分指出,新中国的文艺家应当“积极参加人民解放斗争和新民主主义国家建设”,通过文艺形式反映新中国,发挥文艺教育人民的伟大效能。

1949年7月21日,中华全国美术工作者协会(按:1953年改称“中国美术家协会”)成立。次年,《人民美术》创刊,发刊词以“为表现新中国而努力”为主题,号召全国美术家“以现实主义的表现手法去表现中国人民努力建设新中国的场景,并希望由此避免非现实主义思想的抬头”[1]。刚刚成立的新中国在文艺上强调向苏联现实主义革命文艺学习,由此开启了新中国17年现实主义美术的光辉时期。在新文艺思想的指导下,一批表现少数民族题材的美术家被培养出来。这些画家不断深入民族地区生活,创作出许多歌颂党和国家建设的经典美术作品,其中中国画有于月川的《翻身奴隶的儿女》、

方曾先的《和解》、黄胄的《谈心》《库尔班大叔》、徐庶之的《保畜》等,油画有董希文的《千年土地翻了身》、潘世勋的《翻身曲》、哈孜·艾买提的《罪恶的审判》、朱乃正的《金色的季节》、赵友萍的《代表会上的妇女委员》等,版画有李焕民的《扬青稞》、黄永玉的《阿诗玛》等。就这些作品而言,哈孜·艾买提的《罪恶的审判》与赵友萍的《代表会上的妇女委员》颇为典型。

毛主席和朱德总司令在1949年4月21日发出了《向全国进军的命令》,新疆各族人民迎来了和平解放的曙光。在爱国将领陶峙岳、包尔汉将军的配合下,新疆于1949年9月25日和平解放。和平解放前,新疆是一个阶级矛盾很尖锐的地区,特别是南疆地区还处在落后的农奴制时代。新疆的大地主与反动宗教力量相互勾结,使得当地人民被宗教地主欺压和霸凌,过着水深火热的生活。《罪恶的审判》所描绘的便是旧社会维吾尔族大农奴主与宗教法庭相互勾结、霸凌农奴的场景。这幅油画由维吾尔族青年画家哈孜·艾买提所画,于1964年的第四届全国美术作品展览中脱颖而出,在艺术界引起了轰动。

这幅作品显现出了鲜明的阶级性。逍遥法外的农奴主虽然人数少,但是气焰嚣张。维吾尔族的贵族大地主腰佩手枪、脑满肠肥,正以一副满不在乎的表情走下台阶。宗教审判官衣着华丽,一副左手持念珠的假慈悲面孔。他正带着一张奴颜婢膝的嘴脸依附着大地主献媚。画面通过平行位移,延伸到宗教法院的平台之上——农奴主的爪牙正在劫持农奴的女儿,身着红衣、身材瘦小的女孩儿正伸出一只手向父亲求救,而父亲同样伸出的双手则显出无能为力的凄婉心绪。围观者分为两部分,右侧背对观众的围观群众凝聚着不满的抗争情绪,其中背锄头的男青年和一个拿锄头的中年汉子显示出了对这场判决的极度愤恨。显然,这个群体代表着底层民众。左侧围观群众的身份似乎比较复杂,情绪略显消极。这件作品的画法受到了苏联现实主义画家列宾的影响,文脉叙事方式受到了我国传统歌剧《白毛女》的影响,是一幅批判性极强的现实主义文艺作品。

1951年5月23日,西藏和平解放。受诸多原因影响,西藏民主改革经历了一个漫长的过程。[2]1959年后,西藏的民主改革运动开始迅速发展。1961年后,中国共产党西藏工作委员会(以下简称“西藏工委”)和西藏自治区筹备委员会根据中央精神,大力开展基层民主政治建设,并部署基层民主选举试点工作。1962年4月,西藏工委出台了《1961年工作总结和1962年工作任务》,强调1962年的工作是继续贯彻稳定发展的方针,加强基层工作,整顿、巩固和建立、健全基层组织。至1965年7月,西藏已实现了70%以上的乡镇完成选举工作,召开了本行政区域内县级以下人民代表大会。赵友萍的油画《代表会上的妇女委员》正是这一时期的创作。

这幅作品是赵友萍根据自己20世纪60年代初去西藏参加民主改革的实际感受创作的。画面主角为人民代表大会上正在作报告的妇女委员。常年在高原工作、生活的她肤色黝黑,身着浅蓝色民族服装和黑色外套,胸前别着毛主席像章和国旗徽章。她的目光折射出了感党恩、跟党走的坚定意志。在她的身前,暗红色桌子上有一个玻璃水杯,其中的水已经喝掉了一半,可以看出其报告时间并不短。她左手拿着报告书,右手握拳,好似刚刚挥拳激情演讲过后的场景。这样的表现手法正是现实主义文脉叙事的艺术魅力。

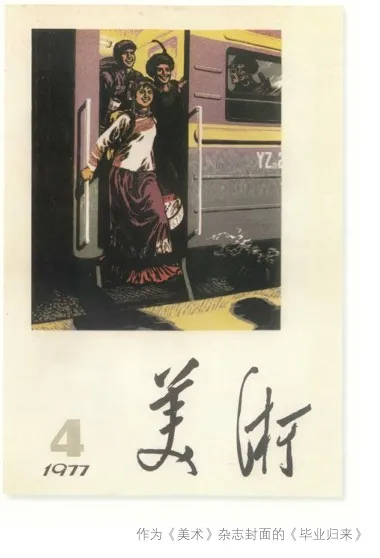

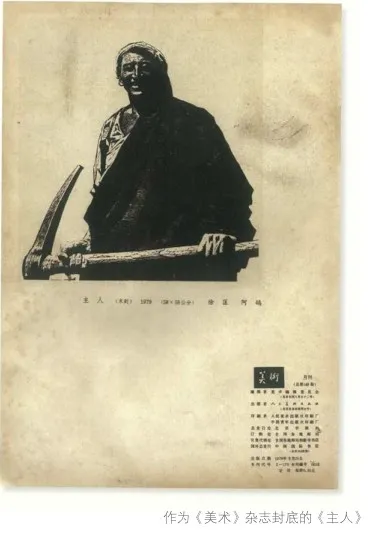

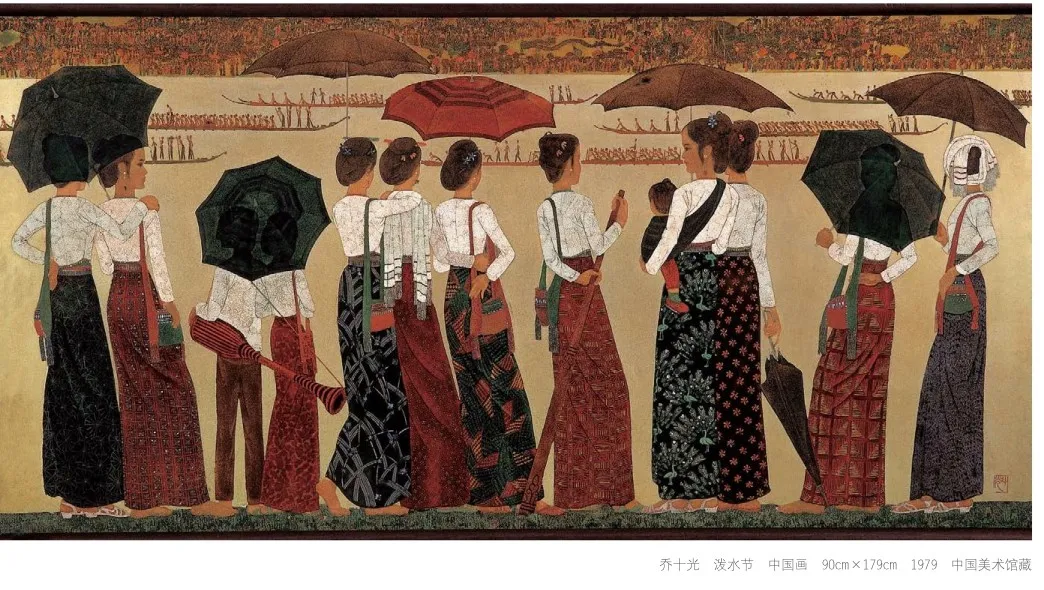

20世纪60年代中期至20世纪70年代是新中国美术发展进程中的特殊时期。随着国家美术创作订单的增加,部分美术家返岗工作,中国画坛开始萌发新芽。特别是在1976年之后,美术作品的风格已经透露出改革开放的文脉气息。在这一时期的很多经典美术作品中,少数民族形象得到了深入刻画,代表性作品有徐匡与阿鸽合作的《主人》、阿鸽的《喜迎新社员》、李秀的《毕业归来》、李焕民的《情满草原》、詹建俊的《高原的歌》、潘世勋的《我们走在大路上》、乔十光的《泼水节》、黄胄的《庆丰收》等。同时,还有中央美术学院赴藏雕塑组、鲁迅美术学院赴藏教师、西藏革命展览馆等单位人员共同创作的大型泥塑《农奴愤》等。徐匡、阿鸽的木刻版画《主人》、李秀的版画《毕业归来》是这一时期体现中国画文脉和少数民族叙事的典型佳作。

西藏和平解放前,农奴制的剥削非常残酷。农奴主会向封建庄园派驻管家、监工等,并在庄园内设置牢房和各种刑具,各种强迫农奴劳动的酷刑骇人听闻。在农奴制管理下,结婚后的农奴男、女双方仍然分属原来的领主,所生子女也属于各自的领主。领主有权置换、赠送或发卖自己的农奴。当时,西藏三大领主拥有向农奴征收各种苛捐杂税及放高利贷的绝对权力,且大部分高利贷只许纳利,不许还本。不少农户世代皆沦为西藏三大领主的债务人。[3]这种现象一直到西藏1959年全面落实民主改革之后才得以改善。

徐匡与阿鸽合作的木刻版画《主人》反映了西藏落实民主改革后,农奴当家做主的生活场景。画面形象与旧社会受压迫的农奴形象形成了强烈的反差。画家采用了超现实主义的表现手法,打破了以前版画创作的叙事方式。这种以超现实主义形式语言来塑造母题的方式成为20世纪80年代新版画的范式。在这幅获得第五届全国美术作品展览一等奖的作品中,质朴、紧密、简练的黑、白线条刻画出了康巴汉子的伟岸形象,肢体、血肉宛如钢铁铸造。版画家徐匡和阿鸽是一对夫妻,其中阿鸽是新中国培养出来的第一代彝族女性版画家,曾是“旧社会彝族奴隶的女儿”,对农奴翻身得解放有着切身的体会。

1975年7月1日,新中国第一条电气化铁路——宝成铁路建成通车。李秀的木刻版画作品《毕业归来》正是宝成铁路开通的历史写照。画面中,一位刚刚大学毕业的彝族姑娘乘坐火车经过新开通的宝成铁路,顺利到达家乡火车站并走下火车。李秀居住在西南大山里的彝族聚居区,交通比较闭塞,平时坐汽车到成都往往需要数天数夜,从成都坐火车到北京也要数天数夜。宝成铁路的开通缩短了她的回乡时间。在走出车门的瞬间,她掩饰不住内心的欣喜,着急地踏上了月台。作品运用套色木刻的形式表达了画家此刻的心境。画面背景处透过车窗刻画了一个彝族老者在座位上同解放军战士聊天的场景,门框内表现的则是一个彝族老人和身背背篓的年轻人探出头见到火车站新景象的喜悦。在这些人物旁边,画家还刻画了身穿彝族裙子的年轻姑娘迫不及待走出门外的瞬间。这件作品参加了1977年“全国双庆美展”和同年在法国巴黎举办的中国版画50年展,在当时引起了广泛关注,包括《人民画报》在内的30多家媒体对之进行了报道、刊登。

二、改革开放40年来的少数民族艺术形象

1979年10月30日,第四次文代会在北京召开。邓小平同志致词时指出:“党对文艺工作的领导,不是发号施令。” 他强调,文艺需“根据文学艺术的特征和发展规律,帮助文艺工作者获得条件”。这一指导思想使得艺术家的创作生产力得到解放,从而创作出了很多人民喜闻乐见的优秀艺术作品。随着思想和眼界的开放,美术界开始对新中国成立30年来的美术生态展开反思,在美术理论界掀起了一场激烈的讨论。此后,丰富多样的艺术手法和耳目一新的艺术叙事在中国画坛蔓延开来。

1979年1月,《美术》杂志发表社论《为伟大的转变创作美好的图画》,表达了拥护党的十一届三中全会的文艺主张。1981年2月,翟墨在《支持对艺术形式的探索》一文中提出,“过去,在油画的内容十分狭窄时,其形式风格也几乎只限于苏联某一时期某一流派的非常写实的照相式作品”,需要改变“一条胡同走到黑”的模式。他认为,应该引导艺术家找到探索艺术形式的具体方法。其后,栗宪庭撰写了《现实主义不是唯一正确的途径》,认为“现实主义只是一种创作方法”“单用一个非常具体的形象……很难表现某种情绪和感受”[4]。这一时期的思想解放在一定程度上促进了文艺的多元发展。由于这一时期美术家的视野开阔,大量的少数民族经典美术作品也涌现出来,如韦尔申的《吉祥蒙古》、朝戈的《红光》、艾轩的《蒙古族小女孩》、尼玛泽仁的《阵风》《创世纪》、叶浅予的《藏族女孩现哈达》、田黎明的《雪山》等,其中韦尔申的油画《吉祥蒙古》为这一时期艺术叙事的典型。

随着党对文艺路线的调整,这个时期的美术家由面向世界美术浪潮逐渐向回归中国民族化和乡土化转型,形成了西学中用范畴下的乡土画风,并流行于少数民族美术创作领域。《吉祥蒙古》采用了写实手法与宗教隐喻相结合的基本图式,逐渐脱离了法国新现实主义的创作面貌,画面运用尼德兰湿壁画的肌理表现手法,刻画的三个不同年龄的蒙古族妇女动作沉稳、神色凝重,民族服装的衣纹被处理成尼德兰画派棱角分明的静穆风格,笔触厚实、质朴,加强了画面的神秘感和宗教氛围。画家利用色彩的明度对比,把正面站立的主角凸显了出来,左、右两个妇女用暗色调统一到画面之中,以高明度的白头巾与中间妇女的白色蒙古族衣袍建立起联系。可见,画中的三个人物是以色彩联系起来的,同时依靠色彩的明度开启了艺术叙事的次第排布。这件作品创造性地吸收了欧洲北方民族画派的绘画手法,是油画领域西学中用的成功案例。

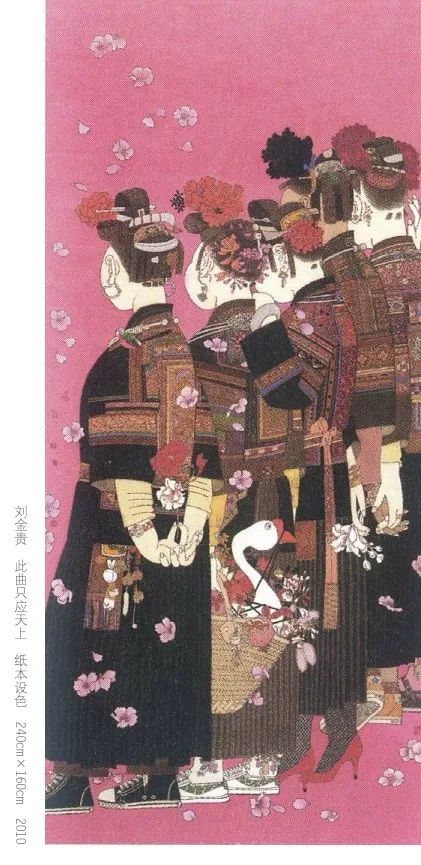

2005年3月,季羡林发表《东学西渐与“东化”》一文,认为当下中国文化“不但能够拿来,也能够送去”[5]。2008年1月,吴长江发表《时代呼唤“中国气派”的美术创作》一文,认为中国美术家已经在西方文化中融入中国文化传统。当代美术家应该抓住全球化机遇,创作出具有现代中国文化气质和时代气象的作品,主动传播民族文化艺术。我国原生态的民族文化遗产为少数民族美术创作提供了助力,因而受到了当代画家的持续关注。这一时期同样产生了一批反映新时代少数民族形象的优秀作品,如刘金贵的《此曲只应天上有》、田黎明的《雪山》、王生颖的《盛装》、刘泉义的《苗女》、詹建俊的《高原的歌》、靳尚谊的《蒙古族公主》、李焕民的《守望》等,其中刘金贵的《此曲只应天上有》、田黎明的中国画《雪山》是这一时期的美术叙事典范。

20世纪八九十年代,层出不穷的西方现代、后现艺术运动对中国的美术创作产生了较大的冲击和挑战,特别是中国画面临的挑战最为严峻,一度使得彼时的美术家茫然失措、慌手慌脚。1985年,李小山发表《当代中国画之我见》一文,提出“中国画已到了穷途末日的时候”的论点,把美术界搅得天翻地覆。1992年3月,吴冠中在香港的《明报周刊》发表了《笔墨等于零》一文。不久后,万青力撰写《无笔墨等于零》一文回应了吴冠中的观点。在1998 年11月举办的“油画风景画、中国山水画展览”学术讨论会上,张仃发表了《守住中国画的底线》一文,对“笔墨等于零”的观点进行了公开批评。

在党和国家文艺政策的引导下,中国美术开始有了文化自信。越来越多的艺术家开始依托本土文化积极探索自己的创作面貌,试图使水墨画在不失传统的情况下兼具现代性,继而催生出了“新文人画”的民族艺术范式,田黎明的《雪山》便是其中的典型代表。

该作于1977年完成,以中国画没骨手法绘制,描绘了两个藏族姑娘和一个男孩儿。三人正对着观众,其中年龄较小的孩子站立在中间。整幅画面简约、质朴,人物造型简练、概括、几何化。在人物形象的塑造上,画家舍弃了结构光影透视的三维写实手法,转而选择以没骨手法表现简化的二维平面形象。同时,画面人物的留白也表现出了高原地区独特的光影和灵动的笔墨情趣,墨、灰相间的人物形象仿佛与雪山融为了一体。画家有意地弱化了线的存在,强调块面的色墨的流动和不经意的铺排,使画面呈现出了和谐统一的自然效果。田黎明用“新文人画”的诗意形式表达了对现代中国画人物形象的全新理解。他在接受访谈时强调道:“中国画的文化性立足于伟大的中华文明,我们要以自强不息的家国情怀弘扬时代精神。”同时,他认为中国画还要以“开放性的文化胸襟……立足时代的人文史诗,写时代大气象、写时代新篇章、写时代人获得的幸福感”[6]。

中国工笔人物画是中国美术史上最先完善起来的独立画种,在南北朝和唐宋时期发展到了高峰阶段。随着“三矾九染”的画法阻碍了士大夫胸中意气的发挥,精细的工笔画逐渐被“逸笔草草”的文人画所取代。在近代西学东渐的时代语境下,对西方油画的借鉴为中国工笔人物画带来了新的发展机遇。在新中国成立30年的时间节点下,工笔画曾被融入年画艺术,作为中华文化遗产而加以继承和改造,故而经历了一段飞速发展期。改革开放之后,工笔重彩画的发展一度停滞下来,直到党的十六届六中全会召开以后,民族文化和非物质文化遗产愈发受到重视,少数民族工笔画创作终于寻觅到了新的发展机遇。刘金贵的工笔画《此曲只应天上有》便是体现新时代文脉叙事的美术经典。

此作表现的是苗族“三月三”的传统民俗,采取了与正面刻画相反的艺术手法,避免去描绘苗寨“三月三”的热闹场景,而是截取了五位形态各异、风姿绰约的苗族未婚女子。画中的她们身着苗族盛装,背对观众,绣片、发结、流苏、耳环、项圈、手镯、腰间挂件、衣带、脚链的刻画精细入微。极具时代感的是,她们脚上所穿的是当代流行的运动鞋和高跟鞋。左侧的苗族女子正在引吭高歌,动人歌声唤来的小鸟正停歇在她布满典雅图案的肩膀上,成为画龙点睛之笔。通过精细的服饰刻画,人们对苗族“三月三”的繁荣景象产生了丰富的联想。这种手法是对庄子“象罔”美学观的一种诠释与表达。

三、结论

在党的文艺方针的引导下,美术家通过艺术叙事的不同形式反映和赞美人民精神,许多人都将创作视野聚焦于少数民族题材的美术创作。改革开放以来,中国美术家借用西方美术多元化的艺术叙事方式,由重内容向重形式发展,少数民族美术题材的艺术叙事作品即体现了这一转向。经历了短暂的西学东渐后,随着中国人民文化自信的日益加强,美术家把目光转移到民族文化的回归上,为少数民族美术创作带来了生机,开始以民族化的艺术形式反映国家建设和人民精神。

新中国成立以来,中国美术的改良面临着文化继承层面的彷徨以及引入西方现实主义绘画导致中国美术出现“夹生饭”的窘境。对此,以傅抱石为代表的美术家发出了“笔墨当随时代”的呐喊。1960年,傅抱石带领江苏画家团,开启了二万三千里的写生壮举。他们把美术与国家发展、美术与党的发展、美术与民族命运、美术与个人情感融为一体,创作了许多经典名作。中华民族的文化繁荣及广袤国土上兴起的各类写生活动确实也为少数民族美术的发展带来了良机。当代画家应不忘初心,牢记党的民族政策和文艺政策,在新时代继续展现时代气魄与民族精神,深入少数民族地区,开启更深、更广、更接地气的美术创作。

注释

[1]为表现新中国而努力——代发刊辞[J].美术,1950(1):15.

[2]中国西藏杂志社,编.西藏民族的新生 民主改革亲历记[M].北京:中国藏学出版社,2009:7.

[3]舒知生,编.西藏今昔[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008:51.

[4]孔令伟,吕澎.中国现当代美术史文献[M].北京:中国青年出版社,2013:630.

[5]季羡林.东学西渐与“东化”[J].美术,2005(3):32-33.

[6]马春梅.立足时代,以心象写气象——田黎明访谈[J].中国画家,2020(6):2-3+89-90+4-6.