布格罗对新古典主义的延续与探索

[摘要] 布格罗作为19世纪新古典主义最后的大师,虽然在生前获得了无数荣誉,但故去后声誉一落千丈。时隔百年,其在西方美术史上仍具极大争议。本文基于这一争议,主要探讨布格罗在延续新古典主义之路上的探索,剖析其改变题材以及声誉一落千丈的原因。

[关键词] 布格罗 学院派 新古典主义 油画

威廉·阿道夫·布格罗是19世纪法国学院派绘画最重要的人物之一。其绘画生涯荣耀非凡,1850年即获得了罗马大奖首奖,成为美第奇家族别墅的“领薪者”,1859年获得骑士勋章,1876年成为法国朱利安美术学院评委和荣誉勋位的获得者,1888年任朱利安美术学院教授,1902年获得荣誉大奖章等。布格罗支配了法国沙龙长达半个世纪之久,在当时的法国乃至整个欧洲都产生了巨大影响。当19世纪的先锋艺术与传统艺术被人们并置讨论时,最常被提及的传统学院派画家便是布格罗,其画坛地位由此可见一斑。与布格罗同样供职于朱利安学院的同事托尼·罗伯特·弗勒里、朱尔斯·约瑟夫·莱菲博瑞、古斯塔夫·鲁道夫·布朗热也同样拥有精湛的学院派绘画技巧,然而他们的名字如今除了部分从事相关领域研究工作的学者外,大部分人都不熟悉。这也从侧面说明了布格罗在19世纪法国艺术史中是不容忽视的存在。

通过对比新古典主义的宗旨与布格罗的作品,便能发现其不仅突破了新古典主义在题材上的约束,而且相关作品在极具官方趣味的同时,也表现出了更加关心普通百姓生活的特质。此外,较新古典主义时期对造型的侧重不同,布格罗在画面中兼顾了色彩的生动呈现。总体而言,新古典主义绘画在思想上追求唯理主义观点,在形式上学习古希腊、古罗马的造型特征,强调理性规范,在题材上描绘英雄人物与重大事件,在构图上强调理性、完整、庄重、典雅,在造型上重视素描和轮廓,轻视色彩,上述内容从大卫的《拿破仑一世加冕大典》《荷拉斯兄弟之誓》、安格尔的《大宫女》中便可探知。通过探析布格罗五六十年创作生涯中已知的827幅作品,可以看出其始终是一位坚定的传统主义者。不过,他所表现的现实题材、历史题材、寓言题材、神话题材、宗教题材、裸体女性形象以及画面中的浪漫主义因素、唯美主义色彩是与大卫和安格尔所坚守的新古典主义显著不同的。这便是布格罗及其创作在新古典主义延续之路上的独特价值。那么,是什么因素导致他偏离了既定的轨道?

促成这一转变的原因既包括时代的推动,又包括市场的驱使。布格罗出生于1825年,这时的新古典主义已经走到尾声,浪漫主义在法国兴起。浪漫主义对布格罗的影响在传记《威廉·布格罗的生平和创作》(William Bouguerau:His Life and Works)中可以窥见一斑——他把安格尔和德拉克洛瓦列为最伟大的艺术家。布格罗告诉保罗·尤德尔:“我对他们尊重和钦佩,这看起来可能很矛盾,因为他们每个人都真诚地描绘了自己的所见所闻,采用了符合自己理想和性格的方式。安格尔最先看到的是线,他用多么细腻、清晰的笔触描绘了人体的曲线,强壮、精细、优雅!至于德拉克洛瓦,他为自己创造了一个奇妙的调色板。他从作品中提取出明亮、充满活力的色彩,将自己的思想和感受转化为活力,力量压倒优雅,色彩主宰线条。”由此便不难解释为何布格罗的作品中具有重中古、重自然、重感情的浪漫主义特质。

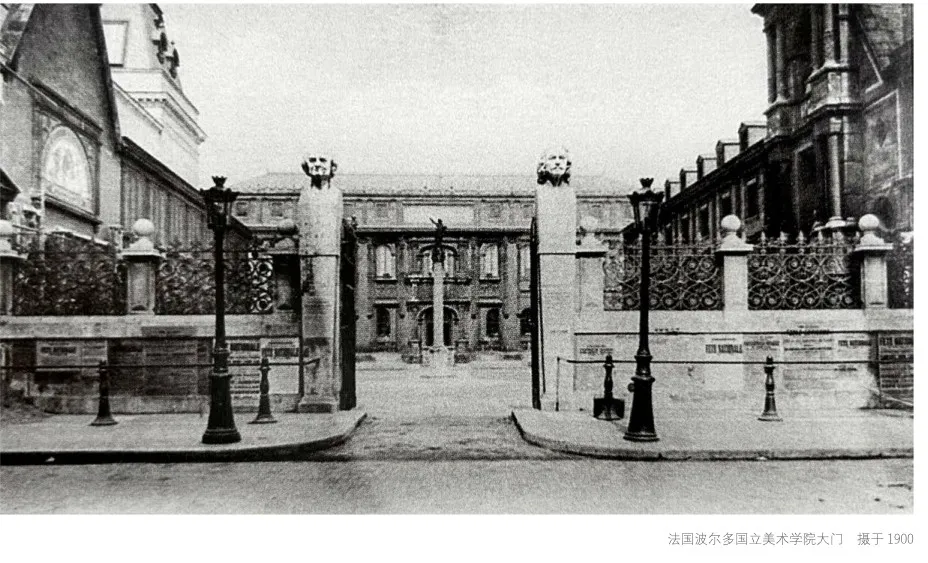

至1846年布格罗进入巴黎美术学院学习,现实主义已经悄然兴起。我们虽然无法清楚地了解到布格罗是否直接受到了现实主义画家的影响,但下文会阐述布格罗转向于描绘现实主义题材的原因。从19世纪60年代开始,布格罗早期紧绷甚至狂怒的风格逐渐趋向平静。在这段时期,印象主义初露锋芒。尽管布格罗在沙龙展上表现出了对印象派作品的极度排斥,但从其作品样貌来看,至少在色彩方面受到了印象派光色理论的影响。将时间线梳理清楚后,便不难解释布格罗为何会在新古典主义之路上发生转变了。实际上,布格罗经历了整个19世纪的艺术变革。身处特定时代是无法独善其身的,一些新潮的思想观念必然会在无形中影响到布格罗的前行。

通过对布格罗成家后的生活状况以及当时沙龙的现状、与画廊经销商的合作状况展开研究,我们还可以发现其在面对市场时对题材放宽的原因。1856年,布格罗与玛丽-奈莉·蒙夏布隆结婚。二人婚后育有五个孩子。1868年9月,布格罗成功地为他和他的家人在蒙帕纳斯的巴黎圣母院街75号盖了一幢大房子和一间画室。然而,赞助人的支持和教会的佣金无法支持布格罗和他不断壮大的家庭。同时,现实中需要新装饰的教堂和政府建筑以及所需官方肖像的数量是有限的。从广义上说,在过去几个世纪里的西方,国家、教会和贵族是唯一有权力和富有的机构。因为可以委托创作艺术作品,所以可以影响艺术的形式。然而在19世纪,这些机构逐渐失去权力,众多想要在家中悬挂艺术品的中产阶级在沙龙中掌握了话语权。此时,沙龙一直扮演着最重要的市场角色,正如雷诺阿写给画商保罗·杜兰德-鲁埃尔的信中所说:“我将试着向你解释我为什么要在沙龙展览。在巴黎,没有沙龙的支持,能喜欢上一位画家的收藏家不到15个。另外还有8万人连一张明信片都不买,除非画家在那里展出。这就是为什么每年我都会送两幅肖像画,无论大小……完全属于商业性质。不管怎样,它就像一些药,如果它对你没有好处,它也不会对你有任何伤害。”在当时,消费者可以在沙龙展中看到诸多艺术家的作品,艺术家也希望自己的作品能够入选沙龙展,其中不乏如今在美术史中有着赫赫威名的马奈和雷诺阿等艺术大师。20世纪后半叶,画廊代理商成为艺术品的卖方,话语权再次实现了交替。这与体制的更迭其实并无本质上的差别,掌握话语权的一方足以影响艺术的形式。那么,作为个体的艺术家会被动地适应市场也情有可原。

受市场动因影响,布格罗的绘画题材具体发生了哪些转变?说起来,他之所以能够创作出世俗化的宗教题材画作和田园牧歌式的现实题材画作,很大程度上归因于鲁埃尔。鲁埃尔是作为印象派的捍卫者而为人们所熟知。在与鲁埃尔合作期间,布格罗的艺术经历了明显的变化:“1862年,杜兰德-鲁埃尔鼓励布格罗试着画另一种类型的画,因为他相信世俗化的宗教题材和田园牧歌式的现实题材的画作这两种画比布格罗一直喜欢的忧郁题材的画能卖得更好。”我们从此后布格罗作品的面貌便可以看出鲁埃尔的建议使其获益颇多。布格罗为鲁埃尔创作的作品有两种基本题材:一种是刻画穿着意大利服装的妇女,其通常带着孩子;另一种是刻画经典主题,代表性作品有《田园牧歌:古代家庭》等。在这两种刻画形式中,布格罗都对古风的严肃性进行了淡化。他的才华非常适合于开展规定场景下的简单创作。在这种简单创作中,情感取代了叙事。布格罗在1891年的采访中说道:“这是我的作品《死亡平等》和《但丁和维吉尔在监狱》。正如你们看到的,这些作品与我现在的作品有很大的不同……如果我还继续创作以前的这类作品,那么我的画就根本卖不出去。你不得不跟随公众的品味,因为公众只买他们喜欢的作品。这就是为什么,随着时间过去,我改变了我绘画的方式。”[1]

尽管原因很多,但不可否认的是,布格罗确实是在原先学院派清高的立场下出现了转向现实题材的一个松动性趋势。这或许便是布格罗在新古典主义延续之路上的独特价值。

结合前文来看,布格罗1905年去世之后声誉急转直下的原因其实也不难解释。他将题材转向底层人民至上极有可能是对市场的妥协。倘若不是受到市场的驱使,布格罗可能便没有委拉斯贵支那种自觉关心底层人民生活的觉悟了。艺术史学家、评论家罗伯特·罗森布鲁姆指出了一个问题,在19世纪晚期的宗教和神话题材绘画中,技巧和主题之间存在着脱节的情况。19世纪的画家们对经验事实的兴趣反映在对物体和人物的描写上,他们致力于使具体物象显得栩栩如生、令人难忘。人们通过观察,对自然环境和世界的了解欲激增。布格罗总是说他只画真实的东西:“尽管一切都是相反的写法,但艺术家只是再现他在自然界中发现的东西——知道如何去看、如何抓住所看到的东西——这就是想象力的全部秘密。”布格罗将模特、服装、建筑、装饰这些来自现实世界的不同元素组合在一起,将之运用于绘画创作。他认为自己的艺术创作不是一种想象的行为,而是对眼前世界的记录。然而,在处理神圣主题的绘画时会产生一种幻觉,即尽管这些模特是真实的人,但他们扮演的是19世纪被主观除去真实面貌的角色。19世纪的法国画家古斯塔夫·库尔贝同样声称只画真实的东西,并对人们认为他可以画天使的说法进行了抨击。他坚持说:“我不能这样做,因为我从来没有见过天使。”布格罗对真实的定义与19世纪现实主义画家对真实的定义是完全不同的。可以说,他在新古典主义延续之路上的折中主义探索一方面有迫于市场的嫌疑,另一方面有时代驱动的因素。而对以不断推翻已有思想或形式而形成另一种风格为时代主题的19世纪法国美术史而言,布格罗在艺术语言及形式探索方面的贡献显然不足。

据此,我们顶多可以说布格罗缺少身为一位艺术家的自觉,然而还是不足以将其为何名声尽毁、饱受争议解释清楚。事实上,在布格罗任教于朱利安学院以及执掌沙龙期间,便已种下了此后会招致一片骂声的种子。布格罗在他的课上曾严厉地批评自己的学生亨利·马蒂斯:“你真的需要学会透视,但首先你得先学会拿铅笔,否则你永远不会画画。”马蒂斯对布格罗的严厉批评充满愤慨并嗤之以鼻。虽然没有任何证据证明布格罗把马蒂斯从自己的班级中开除,但后来马蒂斯确实转而拜师象征主义先驱古斯塔夫·莫罗,之后又向莫奈、毕沙罗、塞尚等一些反学院派并且常年入选不了沙龙展的画家学习。印象派画家德加创造了“布格罗化”这一词汇来描述以布格罗为代表的学院派绘画。到1905年,也就是布格罗去世的时候,野兽派以反自然主义的举动震惊了法国公众。此时,莫奈和印象派画家已经声名卓著。以往被学院派所极力排斥的画家在掌握话语权之后,他们的拥护者开始对学院派全力回击。1939年,格林伯格在《前卫与庸俗文化》中对19世纪的学院派艺术进行了批判:“不言而喻,所有庸俗文化都是学院主义。反过来说,所有的学院主义都是庸俗文化。”[2]后来,格林伯格又加以评判道:“学院派在某些方面把绘画降到了所有时代以来的最低水平。这些低水平的代表是韦尔内、杰罗姆、布格罗、莱顿等。学院主义将有才能的人和艺术引向更远的歧途。”[3]格林伯格的意思是学院艺术即坏艺术。诸如布格罗这样的画家被诋毁,必然与格林伯格这样的美术史家、批评家基于现代主义价值观所作出的带有倾向性的选择和判断存在很大的关联。

注释

[1]张晓叶.环球美术家视点系列——布格罗[M].长春:吉林美术出版社,2009:5.

[2]常宁生.历史的反思与修正——19世纪后期的学院派绘画与前卫思潮[J].美术观察, 2006(12):104.

[3]同注[2]。