高昌佛教遗迹的分布、调查及研究现状分析

[摘要] 高昌地处丝绸之路要冲,成为东西方使者和商贾贸易往来的必经之地,与此同时佛教也随之传入该地,留下众多丰厚的遗迹,其中古城寺院遗迹2处,石窟寺遗迹14处。早在北凉王朝初期,佛教在高昌地区就比较盛行,统治者带头信佛,大力开凿石窟,重塑佛像,绘制壁画,僧人译经讲法甚多,直至高昌回鹘时期,宗教氛围空前浓厚。然而,梳理19世纪末至20世纪50年代以来,国外探险家和国内考古学家对高昌佛教遗存的调查、发掘及研究成果,大都停留在洞窟形制、组合及壁画内容的研究,缺乏整体性、宏观性以及人文精神方面的探索。时至今日,高昌地区的考古发掘仍在进行,新材料的发现与公布可为研究古代高昌历史、信仰、艺术提供参考。

[关键词] 高昌; 佛教遗迹; 考古发现; 丝绸之路

[中图分类号] K878.8 [文献标识码] A [文章编号]1005-3115(2024)03-0177-10

[作者简介] 尚玉平(1969- ),男,汉族,甘肃泾川人,本科,副研究馆员。研究方向:丝绸之路考古。

高昌,即今东天山地带的吐鲁番盆地。佛教传入高昌的具体年代暂无法断定,据日本大谷探险队在吐鲁番吐峪沟石窟寺曾发现西晋元康六年(296)竺法护译《诸佛要集经》[1]6-12残卷推测:在3世纪末,佛教已经传至高昌。北凉据高昌时,高昌佛教得到发展,吐峪沟44窟与莫高窟北凉洞窟壁画构图、技法相似[2]401。麹氏高昌时,佛教发展较为迅速。玄奘到高昌时,国王麹文泰对他说:“今一国人皆为师弟子,望师讲授。僧徒虽少,亦有数千,并使执经,充师听众。”[3]唐西州时期,佛教在麹氏高昌的基础上继续繁荣,吐峪沟石窟寺出土大量唐代文书写本、佛教绢画和纺织品等。直至回鹘高昌时,依然崇信佛教,宋朝王延德使高昌时曾记:“佛寺五十余区,皆唐朝所赐,寺中有大藏经、唐韵、玉篇、观音等。”[4]14109高昌佛教盛行,为满足人们对佛教偶像的崇拜,把制作偶像看成积善行、作功德,使得人们大量建造佛寺,开凿石窟,一些本地或外来的优秀画师塑匠,不断地塑像,绘制佛画[5]6。得益于吐鲁番盆地得天独厚的自然条件,现留下众多佛教遗迹。其中高昌古城内的佛教遗迹包含高昌故城、交河故城。石窟寺佛教遗迹现有14处,除了吐峪沟和柏孜克里克2处大型石窟外,还留有12处中小型石窟遗址、1处摩崖造像。据第三次全国不可移动文物普查、高昌石窟内容总录项目调查、全国石窟寺专项调查等数据,拟对一些重要的佛教遗迹略作介绍。

一、佛教遗迹的分布

(一)高昌故城佛教遗迹

高昌故城位于吐鲁番市高昌区二堡乡(现火焰山镇)古城村境内,处于吐鲁番盆地北缘与火焰山南麓戈壁滩接壤的冲积平原地带木头沟河三角洲上[6]501。城址平面呈不规则四方形,周长5.4公里,总面积约198公顷。由内外相套的“可汗堡”、内城和外城构成“三重城”布局,与中原地区城市布局有密切关联性。城门命名是以五行、天象为依据。高昌外城的护城濠、瓮城、马面,城内佛寺、民居等遗址依稀可辨,展现出高昌故城作为历代中原王朝经营西域的中心据点之一。城内分布有大量宗教建筑和房屋遗址,20世纪初德国探险家格伦威德尔到来时,还保存有60余处遗址,其中一半以上为佛教遗址。百年后的今天,一些遗址已经消失,但可比定者仍有50余处,如西南大佛寺(图1)、东南小佛寺、α寺、东南房屋遗址等。

图1 高昌故城西南大佛寺遗址

城址内发现和出土的文物主要包括佛教、摩尼教、景教文物,如壁画、塑像残件、绢和麻布幡画等。除此以外,还出土有汉文、梵文、波斯文、粟特文、回鹘文等文书或雕刻物、建筑构件、丝织品和金属饰品等日用杂物。真实地记录了高昌城在丝绸之路上政治、经济、贸易、文化、宗教、民族各个方面所发挥的重要作用,是高昌故城价值特征的佐证。

(二)交河故城佛教遗迹

交河故城位于雅尔乃孜沟干河床中的土崖上,故城遗址集中于土崖的中部和南部,城址所在的土岛,呈柳叶形,南北长约1700米,东西最宽处约300米,面积43万平方米,相对高度25米。建筑遗存集中于南部,面积约36万平方米。南、东、西部有劈岩而成的城门。南门、东门是出入古城的主要通道。现存有民居院落、官署、寺院、仓储和街巷等。官署建筑面积达2万平方米。不同规模、不同时代的佛教寺院、佛殿(堂)、佛塔、佛坛等遗迹85处;规模较大、形制较清楚者有大佛寺、西北小佛寺、东北小佛寺和塔林。交河故城出土的佛教壁画、塑像、纺织品和纸质品佛画大部分发现于寺院区内,主要有唐和回鹘两个时期。

(三)吐峪沟石窟寺

吐峪沟石窟位于鄯善县吐峪沟乡吐峪沟村,东距吐鲁番市60公里,西南距高昌故城10公里,西距柏孜克里克石窟20公里,东距鄯善县城40公里,东南距柳中故城15公里。这里沟谷两岸石壁峭立,沙坡斜倚,沟水穿谷,洞窟就镶嵌在两岸的半山腰中,叠嶂相错,鳞次栉比。根据考古发掘成果显示,吐峪沟石窟现存洞窟153个,其中沟东61个,沟西92个。现存洞窟形制主要有中心柱窟、方形窟和纵券顶长方形窟等。现存壁画有尊像画、禅观画、因缘故事画和本生故事画等。

北凉至麹氏高昌统治时期(公元5-6世纪),吐峪沟内进行了大规模佛寺建造与石窟开凿活动,并成为皇家寺院所在地,其中的丁谷寺建造于唐西州时期(公元7-8世纪),是境内最重要的佛教寺院之一。麹氏高昌后期(公元7世纪中)起,吐峪沟不再有大规模窟室营造活动;发展至高昌回鹘时期(公元7-14世纪),吐峪沟中的石窟寺院仍然受到上层社会的重视,曾对其加以修复。

(四)柏孜克里克石窟寺

柏孜克里克石窟位于火焰山木头沟沟谷西岸。西距吐鲁番市40公里,南距胜金口千佛洞约5公里,距高昌故城约10公里。柏孜克里克石窟现存洞窟83个。石窟内塑像损毁殆尽,现保存有壁画的洞窟40余个,壁画总面积1200余平方米。壁画内容包括尊像画、经变画、佛本生故事画、供养人像、山水花鸟画和装饰图案等。

柏孜克里克石窟经历不同时期的重修重绘,从石窟形制和壁画来看,看似贯穿整个回鹘时期,但个别窟开凿较早,如第18窟右甬道外侧壁绘有千佛,上接建筑纹及筒瓦纹,下接三角立柱纹及台阶纹;上部时期较早,或为高昌国时期,下部为回鹘时期作品。高昌回鹘早期,大约在公元9世纪末至10世纪初,新出现了以大型立佛为中心的誓愿画,如第15、20窟回廊左右侧壁共绘制15幅誓愿画。高昌回鹘兴盛时期,时代约相当于公元10世纪中叶至11世纪中叶,以第16、17、31、33、34、35、36、37、39、72、82、83窟为代表,高昌回鹘时期的柏孜克里克石窟壁画画风受中原地区佛教艺术影响,运用“铁线描”的用线方式,与唐代工笔画的技法接近。题材也出现流行于中原地区的经变画。第四期洞窟多为改建而成。第五期主要为改建方形纵券窟,如第29、32、41窟等,这期洞窟中誓愿画数量大大减少,画面简化,以红色为壁画常用的背景色,出现了穿元代官服的回鹘供养人。

(五)胜金口石窟寺

胜金口佛教遗迹位于吐鲁番市高昌区二堡乡巴达木勒克村北火焰山南麓半山腰台地上和胜金乡木日吐克村木头沟南口东岸火焰山西麓。遗址包括胜金口佛寺群、胜金口舍利塔群和胜金口石窟[6]533。

胜金口寺院遗址有两种主要形制:一是在石崖上用土坯垒砌的横券顶或纵券顶的支提窟或毗诃罗窟,两边有僧房,前面有寺院围墙。二是在平地上,土坯垒砌的建筑,有长方形围墙;院内中部有大殿,殿内有甬道,正中大殿与焉耆七个星南北大寺内大殿的形式相同。寺院遗址内发现有唐代和回鹘时期佛画及摩尼教画等。

胜金口石窟现存洞窟13个,南寺院现存3个洞窟(编号为第1-3窟),北寺院现存9个洞窟(编号为第4-12窟),生活区现存1个洞窟(编号为第13窟)。其中,有壁画的洞窟5座,第9和第13窟因坍塌严重,形制不明。从石窟坍塌层部分保存壁画形象分析,该石窟壁画具有唐代壁画艺术风格,在壁画中留存回鹘文题记,同时也有大量回鹘文文书出土,结合石窟形制及壁画题材、绘画风格等因素分析,可初步推断该石窟始建年代约为公元5世纪,主要流行于唐高昌回鹘时期,6-10世纪达到鼎盛。使用过程中进行过扩建,北寺院第2层通道、中部生活区F8等部分遗迹存在改建的痕迹。

(六)其他石窟寺

高昌石窟除了吐峪沟石窟、柏孜克里克石窟、胜金口石窟外,还有十几处中小型石窟遗迹,例如雅尔湖石窟、伯西哈石窟、大小桃儿沟等,在这里选取一些略作介绍。

雅尔湖石窟位于吐鲁番市亚尔镇亚尔果勒村交河故城亚尔乃孜沟两侧台地悬崖上。该窟分布在亚尔乃孜沟东、西两侧,现存22个洞窟,现编号石窟分上、下两层,上层自西向东编号为第1-11窟,下层自东向西编号为第12-15窟。此外,在沟东岸也有7个洞窟,编号为第16-22窟[7]117-140。洞窟由礼拜窟、禅修窟、僧房、天井等遗迹组成。其中第7号窟窟顶绘莲花、竹笋形天雨花、水鸟、螺等,四壁绘通肩式大衣与双领下垂式大衣的千佛,风格与克孜尔石窟第二、三期壁画相同。第4号窟内壁画保存较好,该窟是吐鲁番现存最大的长方形纵券顶窟。窟有两窟室,主室壁画绘有坐禅比丘、供养比丘、大型“佛说法图”和千佛等。后室壁画绘有龙王眷属、回鹘供养人和千佛等。千佛像与柏孜克里克石窟回鹘时期千佛像绘制相同,窟内又有回鹘供养人像,后室有回鹘文题记,该窟属于回鹘时期绘制。

伯西哈石窟位于吐鲁番市高昌区胜金乡木日吐克村西南,火焰山北麓的一个沟壑内,东距柏孜克里克石窟2公里。现存10个洞窟,该石窟始建于公元10世纪中叶,持续使用到14世纪。石窟寺有庭院一所、洞窟10个、地面佛寺2个、房址2间。洞窟形制有中心柱窟、方形平顶窟和方形纵券顶窟。洞窟内壁画内容比较丰富,绘画风格总体上来看是以中原风格为主,同时又融入了龟兹和焉耆画风,在此基础上形成了辨识度极高的回鹘画风。

大桃儿沟石窟位于吐鲁番盆地火焰山西段的大桃儿沟内,东距吐鲁番市高昌区葡萄沟镇的葡萄沟约3公里,与小桃儿沟相邻。现存10个洞窟,第9窟两侧壁的图像为八十四大成就者像,有明显的藏传佛教造像风格。第10窟是一小型洞窟,表现的是观无量寿经变,从佛的覆钵形身光来看,亦体现了浓厚的元代藏传佛教艺术色彩。

小桃儿沟石窟位于吐鲁番盆地火焰山西段的小桃儿沟内。西邻大桃儿沟石窟,东距吐鲁番市高昌区葡萄沟镇的葡萄沟约1公里。现存洞窟6个,保存现状较差,洞窟形制有方形纵券顶窟及方形横券顶窟。洞窟内现存壁画的风格主要为藏传佛教风格,同时也融合了中原风格特点。

二、佛教遗存的调查、发掘

高昌佛教遗存的调查与研究工作自俄国学者开始迄今已有百余年历史,可以分为国外、国内两个阶段。第一阶段主要是19世纪末至20世纪初国外探险家的考古调查与研究,第二阶段是20世纪50年代初至今以国内学者对高昌石窟寺等佛教遗址展开的考古发掘与调查。

(一)19世纪末至20世纪初以国外探险队为主的调查与成果

1.俄国探险队对高昌佛教遗址的考察与成果

俄国是最早对高昌古代遗迹考察的国家,1894-1895年,罗伯罗夫斯基和彼得·库兹米奇·科兹络夫两位探险家先后到达高昌和吐峪沟等遗址,收集许多汉文、回鹘文、梵文等书稿碎片。之后1898年5月中旬至9月末,克莱门兹以研究为目的考察了高昌故城、交河故城、柏孜克里克石窟、吐峪沟、胜金口等遗迹,包括七康湖、伯西哈等一些小型石窟。考察期间对发现的洞窟遗迹进行编号、拍照、绘制草图,对一些石窟壁画绘制出线描图[8]。1899年10月,在罗马召开的国际东方学代表大会上,克莱门兹将他的考察成果公之于众,引起各国探险爱好者和研究者的兴趣。在之后十几年里,俄、德、英、日等国考古探险队纷纷前往高昌进行考察发掘。1900年,克莱门兹亲自为俄考古学会定制了一份为期三年的考古计划,并于1903年开始,俄中—东亚研究协会一直在申请考察经费。当奥登堡带领考察队再次进入高昌时已是1909年9月,此次考察做的大量工作就是纠正早期考察成果中存在的错误。除此之外,考察队对高昌各个遗址进行编号,绘制遗址位置图、测量图等。俄国人1898-1915年间在丝路考察期间收藏了大量高昌壁画、雕塑品、绢画、纸画等佛画,这些收藏品中,柏孜克里克石窟、胜金口石窟及高昌故城遗址壁画作品最丰富,其中回鹘时期艺术风格的作品占大多数。

由于俄国人收藏的藏品大部分尚未公布,相关研究处于停滞状态。1997-2003年,张惠明多次前往圣彼得堡调查这些藏品的来源和收藏情况,将收藏的高昌古代藏品做出简目,为学界提供重要基础资料[9]221-294。

2.德国探险队对高昌佛教遗址的考察与成果

格伦威德尔领导的第一次德国吐鲁番考察队1902年8月11日晚出发,1902年11月底到达吐鲁番,从1902年12月初到1903年4月初,一直在吐鲁番绿洲的几处遗址进行发掘考察。格伦威德尔着重发掘了高昌故城遗址,对周边佛教遗址也进行了部分发掘。考察期间对遗址绘制了示意图,并公布了壁画复制件,对遗址情况进行说明与描述。此次考察收集到了汉文、梵文、古突厥文、回鹘文等大量文书,泥塑、壁画、绢画等佛画和世俗生活用品,共计46箱[10]。

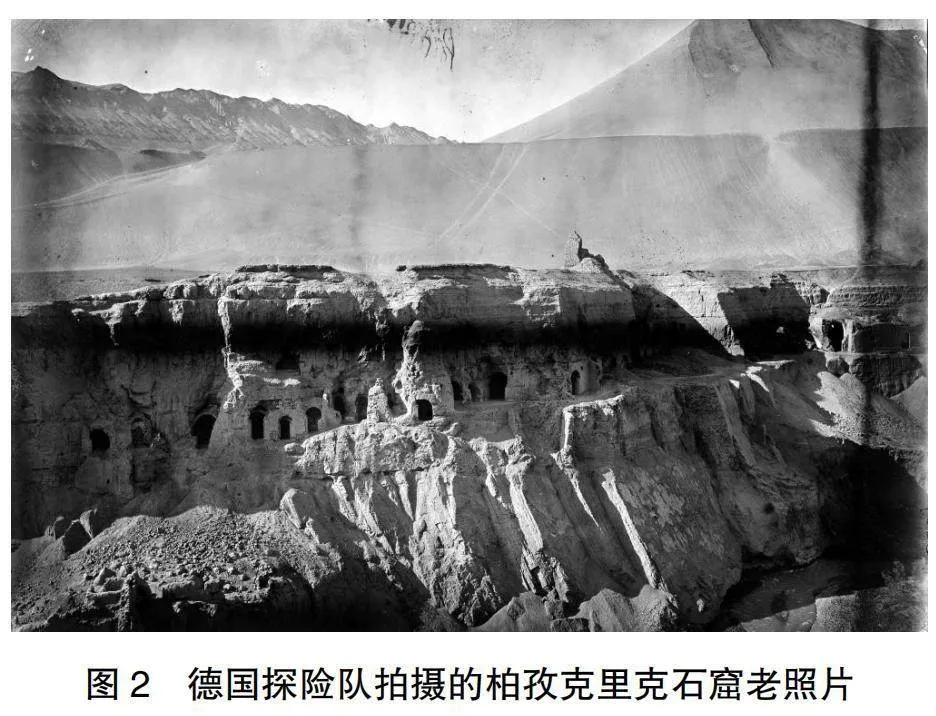

勒柯克领导的第二次德国吐鲁番考察队于1904年11月到达吐鲁番,考察期间对柏孜克里克石窟(图2)、胜金口石窟、木头沟等处进行详细发掘并收集大量文物。如在柏孜克里克石窟,发现规模宏大的誓愿画。《新疆地下文化宝藏》中记录勒柯克团队发掘过程[11]12。图版、图像描述可参见《高昌—吐鲁番古代艺术珍品》[12]。勒柯克对柏孜克里克石窟第9窟(现编号为20窟)15幅说法图(誓愿画)梵文榜题进行释读,其中一幅榜题毁掉。除此之外,勒柯克在高昌故城也进行了发掘。

第三次德国吐鲁番考察以1905年12月格伦威德尔病愈返队接替勒柯克队长职务为界限。格伦威德尔在吐鲁番、哈密一带一直工作到1907年5月回国。格伦威德尔在木头沟遗址新发现众多石窟,对新发现的洞窟进行编号(1-40),绘制了洞窟形制示意图,对石窟进行测量与记录。用字母标注洞窟壁画所在位置,并对壁画内容进行描述与判识。考察队在吐峪沟停留12天,进行详细的测绘[13]。

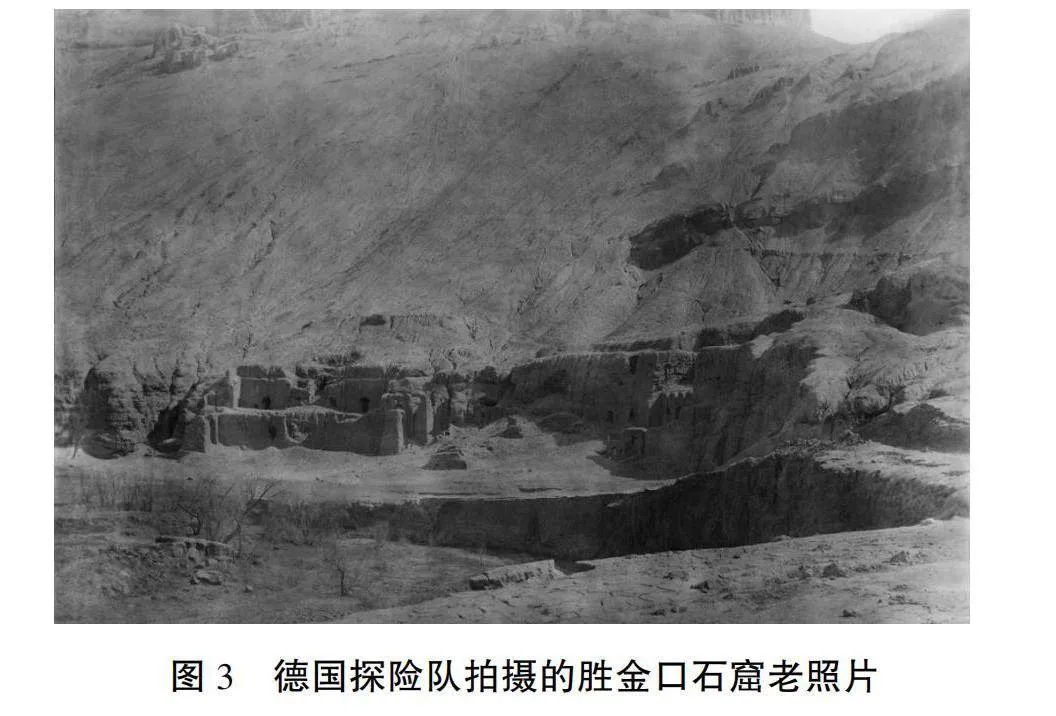

德国考察队对吐鲁番进行第四次考察时间为1913年1月至1914年2月。《新疆佛教艺术》一书记录了1902-1914年吐鲁番探险队四次在新疆地区的考古发掘和考察工作成果[14]。书中以图版说明的方式对高昌几处佛教遗址发现的壁画、雕塑作品进行描述,介绍关于壁画的绘画技术。由于壁画需求量较多,使得当时画匠学会利用一种复制的方式进行绘制。雕塑使用造型模具,绘画则是运用透明纸复描技术。格伦威德尔与勒柯克对吐鲁番佛教遗迹研究的较为详细,包括洞窟形制、壁画题材、分期与年代等,内容较广泛,是研究吐鲁番考古历史、文化等学科的基础性参考资料(图3)。

3.英国探险家对高昌佛教遗址的考察与成果

英国对吐鲁番的探险主要以斯坦因为主,斯坦因第一次考察于1900-1901年在新疆进行,关于他这次考察的报告书主要有三种:初步报告书、考察游记、详尽报告书《古代和田》(两卷)[15]。斯坦因(1906-1908)第二次考察的报告书主要有两种:考察游记《中国沙漠中的遗址》[16]和详尽报告书《西域考古记》[17]。1907年,斯坦因踏访高昌故城、交河故城,对交河故城发掘出土遗物进行描述,附尺寸介绍[17]63。

斯坦因第三次考察于1913-1916年在新疆、甘肃等地进行,出版著作《亚洲腹地考古图记》[18]。1914年10月25日,斯坦因来到了吐鲁番,对吐鲁番盆地进行考古学和地理学考察。在考察木头沟遗址时,对柏孜克里克石窟部分壁画进行剥取,经过勘测绘制了柏孜克里克石窟遗址的平面图[18]899,并发掘了高昌故城部分遗址。

斯坦因第四次中亚考察于1930-1931年在新疆进行,考察日记于1930年8月11日至1931年7月2日,实际记录326天。1948年,安德鲁斯在《中亚佛教壁画图录》中收录了斯坦因在柏孜克里克和吐峪沟石窟等处窃走的壁画[19]。

斯坦因对发掘的遗迹、遗物进行了详尽描述,深入分析和研究了所见的遗迹和收集的遗物,附载了大量遗迹插图、遗迹平面图、遗物图版等,在此基础上对遗址年代与性质进行判断。斯坦因编写的著作中,集合欧洲各领域一流学者,对各种难度较大的课题进行了长期专题和综合研究。其主要研究成果至今仍具参考价值或学术价值。

4.日本大谷探险队对高昌佛教遗址的考察与成果

日本考古队对吐鲁番的考察几乎与德国探险队同时进行。日本探险家从1902年开始共三次到丝路探险,由西本愿寺亲点的年轻僧侣们组成大谷探险队,分头进入丝绸之路,第一次是1902-1904年,第二次是1908-1909年,第三次是1910-1914年。在吐鲁番,重点考察和发掘了木头沟、柏孜克里克石窟、胜金口石窟、哈拉和卓、吐峪沟石窟等。1903年,日本大谷探险队考察高昌故城[20]195。1903年,橘瑞超和野村荣三郎从吐峪沟盗走一批佛经,包括著名的《诸佛要集经》写本残片。1907年,橘瑞超和野村荣三郎再次盗掠了大批文书、佛像等。1908年,野村荣三郎第三次到吐峪沟窃取文书。

日本探险队大多非专业考古人员,其报告撰写简略。《西域考古图谱》[21]由香川默识编著,编者将大谷探险队三次所获文书、绘画、古钱等,选图约600多幅,首次公布了大谷探险队所获考古文物、文献等,为研究高昌佛教遗迹提供丰富素材。

(二)20世纪初至今以国内学界为主的调查与研究

国内从20世纪初开始逐步展开对高昌佛教遗迹调查等工作。1927年,中瑞西北联合考察团成立,开始了长达八年的田野考察活动。其中中国学者黄文弼在1928-1931年两次重点考察吐鲁番、焉耆、库车等地古代遗迹,将其考察成果进行整理并发表多部著作[22]3。1953年,以武伯纶、常书鸿为代表的西北文化局新疆文物调查工作组对新疆石窟进行考察,武伯纶在《新疆天山南路的文物调查》[23]10中记录了此次调查情况。根据武伯纶的记录,当时新疆90%以上的石窟均已坍毁。

1961年,中国佛教协会与敦煌文物研究所组成了新疆石窟调查组,阎文儒等调查组对天山以南诸多石窟进行全面的考察、测绘、摄影[24]。其中涉及柏孜克里克石窟的形制、壁画题材、年代分期与风格,同时也考察了高昌故城。关于高昌故城的年代问题,阎文儒推测是唐设西州或回鹘高昌后期所改建[25]28-32。1978-1980年,吐鲁番文物管理所对柏孜克里克石窟进行清理时新发现了12个洞窟,编号为第72-83窟。陆续出土了壁画、泥塑残块、文书写本、壁画稿本等[26]。另外,新疆文物考古研究所将1979-1989年新疆文物考古收获汇集,书中记录在交河故城寺院遗址清理中,共发现文物200件,其中有佛像、铜钱、陶器、棉织品等[27]。1992-1996年,国家文物局和联合国教科文组织共同组织了交河故城保护维修工程,新疆文物考古研究所对城内寺院、民居、城门、古井、城外墓葬等几处不同性质的遗存展开调查和发掘[28]38-40[29]22-28。

进入21世纪,高昌地区持续进行大规模细致的考古发掘。2005年起,新疆文物考古研究所对高昌故城部分遗址进行六次考古发掘,吐鲁番学研究院进行了第七次发掘,先后发掘清理了故城南门外护城河、西门、西南大佛寺、东南佛寺、内城、东门外护城河和可汗堡附近的房址。

2007年,第三次全国文物普查工作展开,对吐鲁番不可移动文物点数量、类别、年代以及分布情况有了整体的了解。《新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成:吐鲁番地区卷》中对吐鲁番现存佛教遗址进行普查,推测遗址年代,公布部分壁画。除了常见的石窟外,此次普查还包含一些佛教寺庙遗址,主要为高昌故城西北的台藏塔、胜金口山前的寺庙遗址群、大小桃儿沟佛教寺庙等。其中胜金口佛寺群现有五处佛教遗址寺院,为唐宋时期遗址。南佛寺群分为南、北两座寺院,学界认为南寺院遗址可能是景教遗址,也可能是回鹘时期佛教寺院,时代为北朝至元;北寺院时代为隋至元代。书中对胜金口佛寺群、胜金口南佛寺群现存佛寺形制进行描述,其中两处遗址较相同的是寺院中心大殿呈“回”字形结构[30]75。另外,书中公布了胜金口石窟现存壁画,推测现存几个洞窟大都为唐代时期修建[30]183。第三次全国文物普查后出版著作《新疆佛教遗址》[31],介绍新疆地区佛教遗址的调查成果,包括部分流失海外文物。

近10年来,吐鲁番文物部门在上级文物部门的支持下对吐鲁番的石窟寺开展了一系列的保护工程,重点对柏孜克里克石窟、吐峪沟石窟、胜金口石窟、伯西哈石窟、雅尔湖石窟等实施抢险加固、壁画保护、安防工程、基础设施升级改造等一系列保护利用工程,保存有文字记录、照片图纸等大量基础性资料。在黄文弼、武伯纶、常书鸿、阎文儒等前辈专家实地考察的基础上,还对主要石窟寺进行了数次较大规模的考古发掘。2009-2010年,新疆文物考古研究所发掘清理了柏孜克里克石窟前的佛塔遗址[32]。2011年,吐鲁番文物局、吐鲁番学研究院对大、小桃儿沟石窟进行了考察,对石窟遗迹进行清理,对洞窟类型、壁画题材、绘画风格做了考证[33]18-28。

2010-2017年,多家单位联合对吐峪沟石窟遗址进行了考古发掘,在2010-2015年完成了三期保护性考古发掘工作。2010年,主要发掘区域为石窟寺东部北区窟群,共计56处洞窟[34]27-32;2011年,主要发掘区域为石窟群西岸北区窟群,共计14处洞窟,新发现壁画200多平方米和大量题记[35]17-22。2013年和2015年,主要发掘区域为石窟群西岸中区窟群,现临时编号有61处洞窟[36]155-156。2016年,对吐峪沟石窟西区中部回鹘佛寺66、67、68窟进行了发掘[37]2,基本明确了佛堂营建年代,其中66窟发现天神题材的壁画在高昌回鹘时期比较少见[38]57-73+2。

2012年3-5月,新疆文物考古研究所对胜金口实施了考古发掘和抢险加固工程[39]133-135。2017年,吐鲁番市文物局柏孜克里克千佛洞文物管理所对柏孜克里克千佛洞安防工程升级改造及游客中心安防工程项目。2020年10月至2021年3月,吐鲁番学研究院为配合全国石窟寺专项调查工作,对东北疆片区已登记和新发现的的石窟寺和大遗址中存在的石窟(洞窟)和摩崖雕刻等的基本情况、保护状况、主要风险、保护管理及安全防范情况等加以详细调查,编制形成《新疆石窟寺保护状况调查工作报告》《新疆石窟寺安全防范情况报告》等成果。吐鲁番的石窟寺调查研究工作一直在进行,主要有第三次全国不可移动文物普查、高昌石窟内容总录项目调查,其中《吐鲁番中小型石窟内容总录》,详细记录了12处石窟的位置、形制、内容及现状,同时对年代、分期、宗教等内容进行系统性研究。

三、佛教遗迹的研究现状

高昌佛教遗迹在考古发现等基础研究之外,学界从美术史学、考古学、历史学和宗教学等多学科视角对高昌佛教遗迹展开研究。在不同的研究领域上都取得了一定的研究成果。如陈爱峰以吐鲁番观音图像为素材[40],通过对图像内容的释读和绘画风格的分析,揭示高昌回鹊观音信仰的特点及与周边地区的交互;承哉熹以柏孜克里克石窟誓愿画为题进行考古学研究[41]1,对誓愿画各个主题构图、寓义、配置等组合起来系统研究;夏立栋就高昌地面佛寺遗址的类型与分期为研究对象[42]84,并依据形制布局、壁画题材等进行年代断定;陈悦新对高昌回鹘时期的佛衣样式进行研究,认为高昌回鹘佛衣样式承袭了唐宋文化[43]152。虽然学界从不同角度进行了研究,但仍留存空白,对于高昌佛教遗迹与佛教壁画的研究还有较大空间。

石窟修建于山谷崖壁,规模宏大,谷内潺潺溪流,附近必有古城与墓葬,石窟、古城、墓葬与河水相伴相生,可从地理空间上加以宏观研究。

高昌石窟本质上讲是寺院,包括地面寺院、洞窟与佛塔,学界以往的着眼点往往孤立于对洞窟形制、组合与壁画内容的研究,而忽略了对地面寺院的关注。目前,胜金口石窟的地面寺院数量多、规模大,堆积厚,将来可以在考古发掘的基础上加强研究。

高昌石窟由于缺乏直接的年代记载,对于其断代往往依靠洞窟形制、壁画内容与风格,其年代的判定有待商榷,应加强多学科合作,借助科技考古力量,帮助石窟断代。

石窟壁画题材的识读与判定属于基础工作,经过百余年的努力,不少题材已辨识出来,在中国古代美术史研究的其他方向似乎早已迈过该阶段。但对于佛教美术研究而言,还有大量有待辨识的图像,需要长期持续的深入研究。

绘画风格方面(尤其是回鹘时期),从宏观视角观之,回鹘艺术的发展,必然有早、中、晚期的一个形成过程,不同时期的艺术形态、艺术特征有所不同,从风格上去判定回鹘艺术风格形成的关键期,到了晚期风格又发生什么样的走向。学界对此缺乏归纳,也未从微观视角对图像进行超细读。

石窟壁画所蕴含的宗教意涵,学界关注较少。造像思想是回鹘人通过图像传达的信仰观念与宗教功能,图式背后又是怎样的文化隐喻,值得深入探讨。高昌石窟除了佛教内容外,还有摩尼教,出土文物还涉及景教、道教等内容,今后可加强多元宗教融合的研究,特别是佛教与摩尼教在石窟寺中的此消彼长。

美术史方法论建构是学界一直做的事情,近两年,一些学者归纳了佛教美术研究方法。如巫鸿提出美术史研究方法论中的“建筑和图像程序”适用于佛教美术研究。除此之外,巫鸿还提出了“原境”“空间”“原创性石窟”“超细读”“礼仪中的美术”等用来研究佛教美术的一些理论、概念和方法论[44]。今后应运用多学科交叉的方法进行研究。

四、结语

高昌位居西域和中原之间,是西域佛教东传至中原、中原佛教反传至西域的中转站,多种佛教部派在这里汇聚,造就了灿烂辉煌的高昌佛教文化和艺术。汉地文化的影响深刻反映在高昌石窟中,主要体现在壁画题材和绘画风格两方面,高昌画匠在借鉴汉地文化与佛教艺术的同时,进行艺术创新,赋予高昌石窟艺术独特的风貌。高昌石窟壁画不仅受中原佛教艺术的影响,同时受龟兹及犍陀罗地区的影响颇深,以吐峪沟石窟早期石窟为例,有较多接近龟兹风壁画的特征。如吐峪沟第38窟主室两侧绘因缘佛传,其中构图形式与龟兹同类壁画相似,第41窟主室顶部立佛像,其袈裟、头光的画法受到龟兹石窟的影响。高昌石窟还有非常丰富的使用功能,分为礼拜窟、禅窟、僧房窟、影窟,这些不同功能的石窟共同组成完整的寺院。高昌佛教艺术以文字和图像的方式呈现了古代高昌物质文化交流。

19世纪末以来,国外探险队的考古调查与国内学者的考古发掘活动,发现了丰富的古代文化遗迹,与古代高昌有关的佛教遗迹分别出自古城内的寺院与山间的石窟寺,一直是吐鲁番学以及国内外学界的重要研究对象和基础。时至今日,新的考古材料还在持续不断地出土,随着相关考古资料的公布,对高昌佛教遗址的研究也进入新的阶段,在分期断代、历史考古、壁画题材、经典依据研究等方面都有所进展,从而不断丰富吐鲁番学的研究。高昌佛教遗迹是我国佛教及其艺术发展史上的珍贵遗产,值得深入探索、研究。

[参考文献]

[1]陈国灿.吐鲁番出土的《诸佛要集经》残卷与敦煌高僧竺法护的译经考略[J].敦煌学辑刊,1983,(04):6-12.

[2]贾应逸.新疆佛教壁画历史学研究[M].北京:中国人民大学出版社,2010.

[3](唐)慧立撰,彦悰笺.大慈恩寺三藏法师传[CD].大正新修大藏经第50册No.2053.CBETA电子佛典,更新日期:2020-07-12.

[4](元)脱脱撰.宋史·高昌传[M].北京:中华书局,1985.

[5]孟凡人.高昌壁画辑佚[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995.

[6]新疆维吾尔自治区文物局编.新疆佛教遗址[M].北京:科学出版社,2016.

[7]新疆吐鲁番学研究院编.吐鲁番中小型石窟内容总录[M].上海:上海古籍出版社,2022.

[8]张惠明.1896至1915年俄国人在中国丝路探险与中国佛教艺术品的流失——圣彼得堡中国敦煌、新疆、黑城佛教艺术藏品考察综述[J].敦煌研究,1993,(01):76-78.

[9]季羡林,绕宗颐主编.敦煌吐鲁番研究[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[10](德)阿尔伯特·格伦威德尔著,管平译.高昌故城及其周边地区的考古工作报告(1902~1903年冬季)[M].北京:文物出版社,2015.

[11](德)阿尔伯特·冯·勒柯克著,陈海涛译.新疆地下文化宝藏[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1999.

[12](德)阿尔伯特·冯·勒柯克著,赵崇民译.高昌:吐鲁番古代艺术珍品[M].乌鲁木齐:新疆人民大学出版社,1998.

[13](德)阿尔伯特·格伦威德尔著,赵崇民、巫新华译.新疆古佛寺 1905-1907年考察成果[M].北京:中国人民大学出版社,2007.

[14](德)阿尔伯特·冯·勒柯克、恩斯特·瓦尔德施密特著,管平、巫新华译.新疆佛教艺术[M].乌鲁木齐:新疆教育出版社,2006.

[15](英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华等译.古代和田著,中国新疆考古发掘的详细报告[M].济南:山东人民出版社,2009.

[16]Aurel Stein. Ruins of desert Cathay : personal narrative of explorations in Central Asia and westernmost China[M]. Macmillan and co, limited st martin's street,london.1912.

[17](英)奥雷尔·斯坦因著,向达译.西域考古记[M].上海:中华书局,1946.

[18](英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华译.亚洲腹地考古图记[M].桂林:广西师范大学出版社,2004.

[19]Fred H.Anderews.Wall Paintings from Ancient Shrines in Central Asia[M].London:Oxford University Press,1948.

[20](日)橘瑞超.橘瑞超西行记[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,2010.

[21](日)香川默识.西域考古图谱[M].北京:国华社,1915.

[22]黄文弼.吐鲁番考古记[M].北京:中国科学院出版社,1954.

[23]武伯纶.新疆天山南路的文物调查[J].文物参考资料,1954:10.

[24]阎文儒.新疆天山以南的石窟[J].文物,1962,(z2):42-59.

[25]阎文儒.吐鲁番的高昌故城[J].文物,1962,(z2):28-32.

[26]吐鲁番地区文物管理所.柏孜克里克千佛洞遗址清理简记[J].文物,1985,(08):49-65.

[27]新疆文物考古研究所.新疆文物考古新收获(1979-1989)[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1995.

[28]李文瑛.交河故城考古新收获[J].丝绸之路,1997:38-40.

[29]李文瑛,王宗磊.近年来交河故城考古的新成果[J].西域研究,1997,(03):22-28.

[30]新疆维吾尔自治区文物局编.新疆维吾尔自治区第三次全国文物普查成果集成.吐鲁番地区卷[M].北京:科学出版社,2011.

[31]新疆维吾尔自治区文物局.新疆佛教遗址[M].北京:科学出版社,2016.

[32]新疆维吾尔自治区文物考古研究所.新疆柏孜克里克千佛洞窟前遗址发掘报告[J].文物,2012,(05):32-62.

[33]吐鲁番文物局,吐鲁番学研究院.吐鲁番大桃儿沟石窟调查简报[J].吐鲁番学研究,2012,(01):18-28.

[34]中国社会科学院考古研究所边疆民族考古研究室,吐鲁番学研究院,龟兹研究院.新疆鄯善县吐峪沟石窟寺遗址[J].考古,2011,(01):27-32.

[35]新疆鄯善县吐峪沟西区北侧石窟发掘简报[J].考古,2012,(01):17-22.

[36]丁晓莲,王龙.吐峪沟石窟寺西岸中区考古新收获[J].吐鲁番学研究,2015,(02):155-156.

[37]2016年吐峪沟石窟寺考古掠影[J].吐鲁番学研究,2016,(01):2.

[38]夏立栋,李裕群,王龙,等.新疆鄯善县吐峪沟西区中部回鹘佛寺发掘简报[J].考古,2019,(04):57-73+2.

[39]吴勇.新疆吐鲁番胜金口石窟考古发掘新收获[J].西域研究,2013,(02):133-135.

[40]陈爱峰.高昌回鹘时期吐鲁番观音图像研究[M].上海:上海古籍出版社,2020.

[41]承哉熹.柏孜克里克石窟誓愿画研究[D].北京:中国社会科学院,2010.

[42]夏立栋.试论高昌地面佛寺的类型与分期[J].敦煌研究,2017,(02):84.

[43]陈悦新.唐宋时期高昌回鹘的佛衣样式[J].西域研究,2020,(01):152.

[44]沙武田.“游戏神通”式的思考与写作:巫鸿先生佛教美术史研究识要[J].世界宗教研究,2021,(02):28-40.