明清武威地区民间信仰的类型、分布与发展

[摘要] 明清时期,武威民间信仰繁盛,既包括东岳大帝、雷神、龙王神、马神、韩湘子等在内的神灵信仰,又包括以孔子、张达、关羽等为代表的祖先信仰。武威民间信仰体系内,不同类别的神祇以相同的功用被民众共祀。在祭祀神祇时,广大民众怀着祈福纳祥的心态对神灵和祖先尊崇有加,透露出民间信仰主体实用与功利的心态。武威民间信仰也蕴含着特殊的政治意涵,官方对民间信仰的建构和影响,是国家力量向地方渗透的过程,亦是“国家在场”理论的具体实践。

[关键词] 明清; 武威; 民间信仰; 神祇

[中图分类号] K873 [文献标志码] A [文章编号] 1005-3115(2024)03-0102-08

[作者简介] 武龙飞(1999-),男,汉族,甘肃泾川人,在读硕士。研究方向:西北区域史。

张磊(1990-)为通讯作者,男,汉族,甘肃兰州人,博士,教授。研究方向:西北区域史。

武威,古称凉州、姑臧,位于河西走廊东端,是古丝绸之路进入河西走廊的第一重镇。历史上匈奴、吐蕃、蒙古、汉等民族曾在此生活。各民族在不同历史时期的交往、交流活动,都在武威留下了繁盛的文化遗存与历史。而碑刻作为叙述历史的重要文献遗存,为我们研究武威历史以及武威的民间信仰提供了弥足珍贵的信息。目前,学界对明清时期武威民间信仰的研究略有涉及①,但未见学者利用碑刻史料进行专文研究。近来,由兰州大学郑炳林主编,魏迎春、马振颖编著的《凉州金石录》,是目前武威金石整理的集大成之作。全书分上、下两部,共收录458金石文献件,其体例规范,内容翔实,可以说是研究武威历史不可多得的资料。因而,笔者拟利用《凉州金石录》所载的碑刻史料,对明清时期武威地区的民间信仰作一初步讨论。本文所指武威,即今武威市,包括凉州区、民勤县、古浪县、天祝藏族自治县。

一、碑刻所见明清时期武威民间信仰的概貌

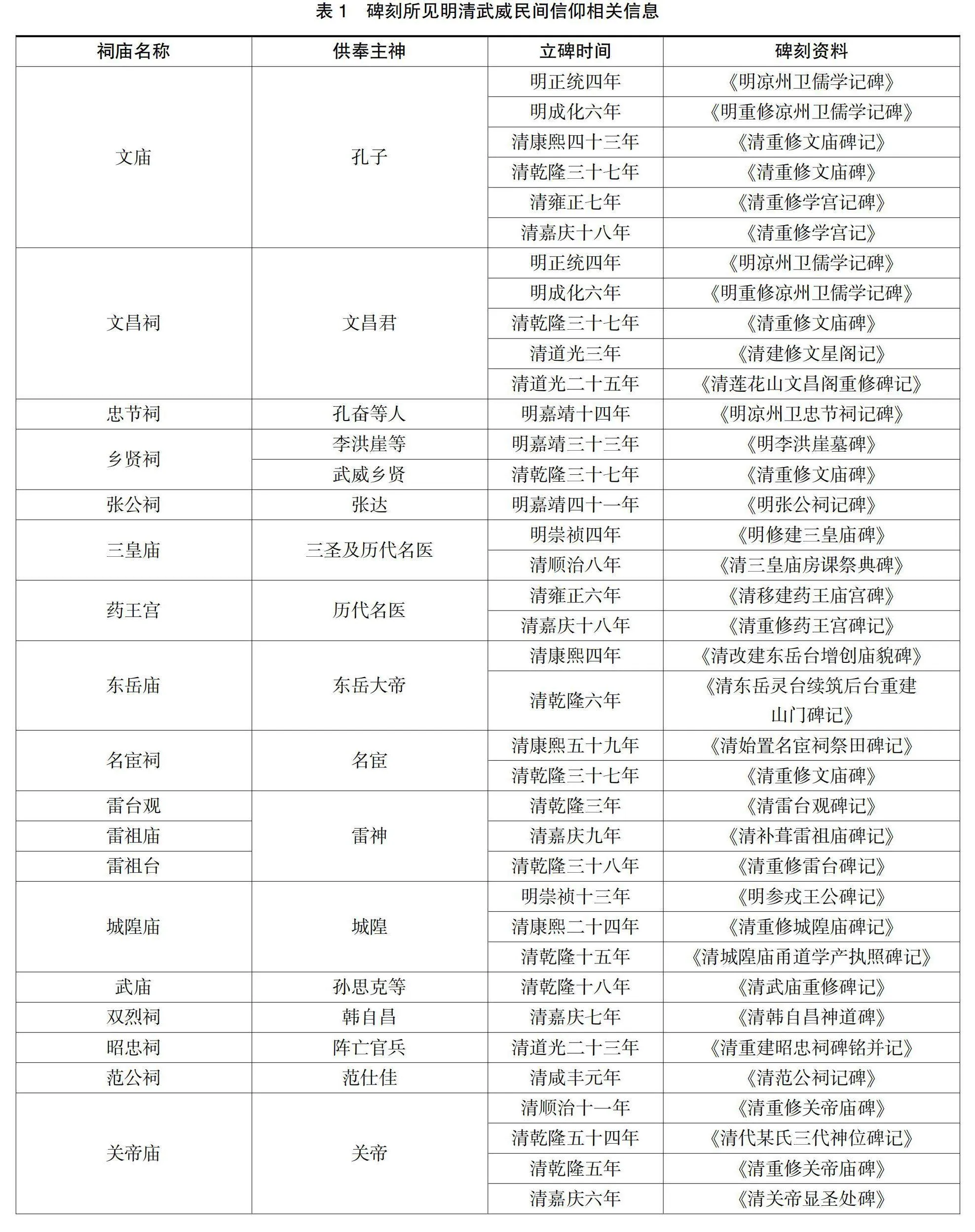

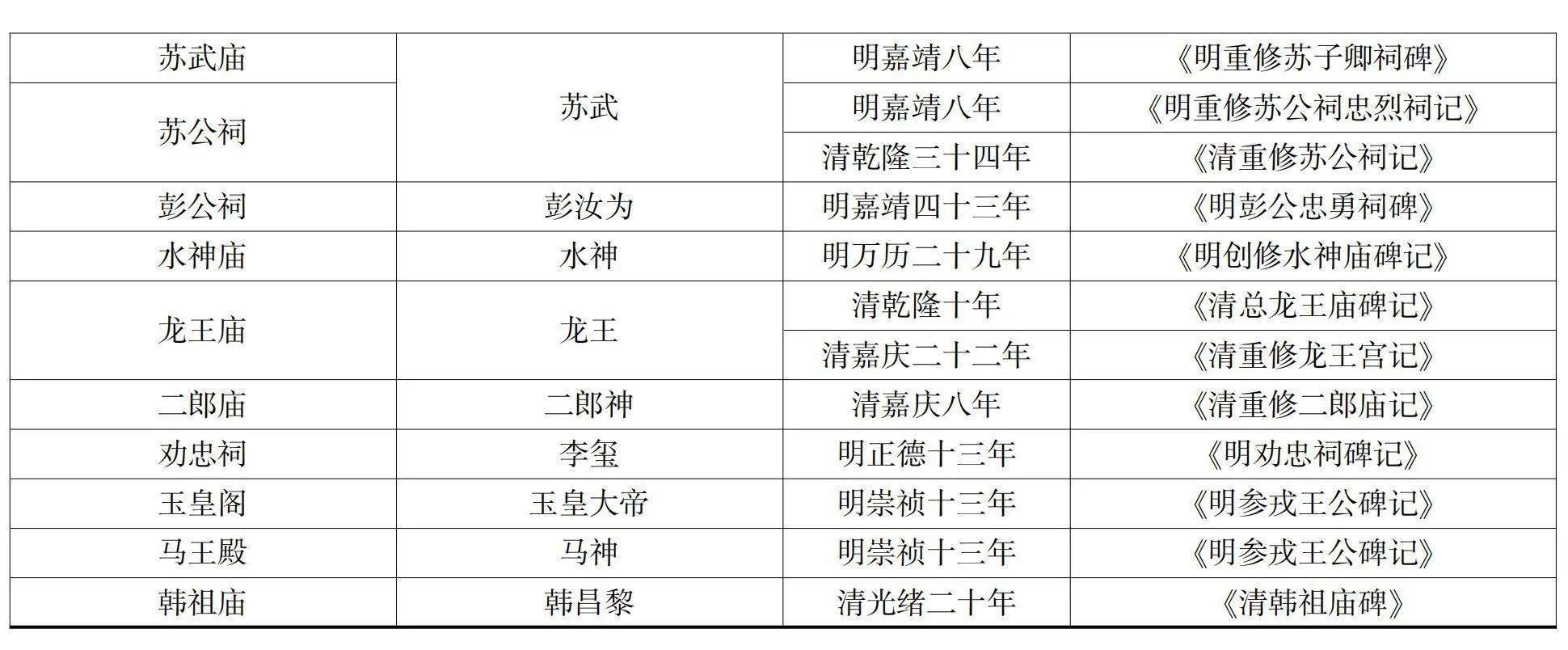

民间信仰是中国文化的重要组成部分,是一种植根于民间的神祇崇拜行为。武沐指出:“民间信仰的本质是官方神学信仰、民族宗教、原始宗教在民间的延续和发展,是基层民众通过内心最真实的信仰感情而形成的神灵崇拜观念,生活经验、行为习惯和仪式制度。与官方神学体系相比,民间信仰没有强制性,是民众在特殊节庆自发的祈愿和仪式。”[1]明清时期,武威民间信仰异常丰富。为了对明清时期武威民间信仰状况有更直观的了解,本文据《凉州金石录》中的42通碑刻绘制成表1,并对碑刻所载祠庙的名称、供奉主神、立碑时间以及碑刻名称予以说明。

供奉神祇的祠庙作为民间信仰的代表性建筑,本质上是民间信仰具体的物化表现形式。也就是说,祠庙不仅是一种简单的建筑形式,更是地方民众这一群体信仰的象征。国家和地方对特定地域空间内祠庙的修缮次数以及各类神祇的祠庙数量,皆可反映出该区域民众对不同神祇崇奉或信仰的程度。因此,我们可以从各类祠庙的修缮次数和数量多寡来概见某一地域民间信仰的规模。就表1碑刻名称来看,这些碑刻多是记载国家或地方对某一祠庙首次修建或多次修缮的历史信息。由表1所见,与孔子和文昌君相关的碑刻多达7通,说明明清时期孔子和文昌君最为武威民众所信奉。与关帝信仰相关的碑刻有4通,雷神、城隍、苏武各3通,龙王、三皇、东岳大帝各2通,这些神祇无疑也在武威民众的祭祀活动中备受推崇。当然,类如马神、玉皇大帝、二郎神、韩湘子等神祇同样也受到了武威民众的祀奉。虽说这些神祇祠庙的数量以及国家或地方对这些神祇祠庙的修缮次数有限,但他们同样在武威民间信仰体系中扮演着至关重要的角色,亦是武威民间信仰体系中不可或缺的因子。只是说受王朝国家统治方略以及自然环境等因素的影响,这些神祇在武威民间信仰体系中相较于文昌君、孔子、龙王、雷神等略显单薄而已。

粗略而论,明清时期武威民间信仰的神祇有东岳大帝、雷神、水神、火神、龙王神、马神、二郎神、孔子、关帝、药王、苏武以及武威当地的地方乡贤等。同时,我们也应注意到具有战争保护神色彩的忠烈信仰在明清时期的武威地区格外醒目。将42通碑刻的立碑时间进行对比,发现这些碑刻多立于清代。又碑刻名称反映出这些神祇祠庙多建于清代,且进一步修缮也在清代。因此我们有理由相信,清代武威地区民间信仰的兴盛程度以及民众对上述神祇的崇奉程度远超明代。面对体系庞杂、数量众多的神祇,我们有必要对这些神祇做一分类,并就这些神祇的功用及民众信奉的原因展开相关讨论。

二、明清时期武威民间信仰的分类

民间信仰祀奉的神祇类型多样,学界在民间信仰分类问题上已多有探讨②。但中国的民间信仰具有极大的包容性和杂糅性,是一种多元化复合型信仰[2]。不论以何标准对民间信仰进行划分,民间信仰的复杂性往往会导致我们在划分类别时有所重合。因此,有关民间信仰类型的划分显然没有统一的标准。本文拟在前人研究的基础上,将明清时期武威民间信仰划分为神灵信仰与祖先信仰。之所以这样分类,是因为与神灵信仰相关的神祇多为先民所塑造,与祖先信仰相关的人物则是历史进程中真实存在的。且以此为划分标准,可以避免民间信仰复杂性而引起的类别重合,更便于我们展开具体讨论。

(一)神灵信仰

中国古代先民认为东方是生命之源,是新生与吉祥的象征。因此,位于大地之东的泰山就被民众塑造成了万物的发祥地,而泰山神东岳大帝则被赋予了主万物生命的重要职能。清乾隆六年(1741)刻《清东岳灵台续筑后台重建山门碑记》记载:“盖泰岳者,天……方而掌平春,令天地之气所岁,将人物之命所托,始其为灵也。”[3]212不难看出,武威民众对东岳神深信不疑,认为自己的生命与泰山息息相关,这也间接表达了他们对东岳神雨泽天下恩德和永保万物生命的希冀。

在传统的农耕社会中,无论是对统治阶层还是普通民众来说,风调雨顺是大家共同的期许。自古以来,武威地区农业生产全赖水利以资浇灌,恶劣的自然环境使得民众对雷神、水神、龙王等司雨之神表现出异常热忱。民众信仰雷神的目的“主要为祈保风调雨顺,国泰民安”[4]。但随着雷神崇拜的演变,雷神不单限于施雨这一功能,其功能扩大到了主天之祸福,持物之权衡,掌物掌人,司生司杀。明天顺年间,武威天降冰雹,惊恐万状的官员和民众认为这是上天的惩罚,遂合力修缮雷台观,“自此冰雹永息,物阜民丰”[3]210。同雷神信仰相似,武威百姓对水神的崇奉也与民间异象有关。万历二年(1574),凉州五谷枯槁,且火灾时发。原直隶河间府景州儒学学正邱耀在火神庙中谒神像时,惊叹于庙中只供奉火神而无水神。邱耀遂与诸会首于万历二十九年(1601)在南郭建水神庙,自此凉州“阴阳协和,五谷丰登,火灾澌灭”[3]334。此外,龙王神也深受武威百姓的崇奉。他们认为“龙兴则挟雷伯驱雨师,不崇朝而泽遍枯槁”[5]128。龙王庙修建是否庄重完整,关系到龙王神是否有所依傍,更与民众风调雨顺的祈愿密切相关。民众为满足风调雨顺、岁收丰稔的心理渴求,不惜花费巨资对龙王宫进行修缮。如嘉庆时期镇番县龙王宫倾危,需及时修复,但囿于工费浩繁,迟迟未能动工。为此,以绅士、农保、水老为代表的地方首领“各导其乡谕”[3]360,百姓踊跃施资,龙王宫于嘉庆二十二年(1817)修缮完工。

八仙之一的韩湘子也是武威百姓祀奉的主要神灵之一。天祝县湘子庙,约建于明代。清光绪十九年(1893),时任陕甘总督的杨昌濬出巡新疆,“营伍时苦旱,谒庙祷于神,乞甘霖以苏民困。行抵凉州大雨,抵甘州又雨,转歉为丰,民大悦,则神造福,于是拜者诚非浅也”[3]413。杨昌濬深感此事颇为蹊跷,认为正是神灵的庇佑才使得天降大雨以苏旱情。为表达对神灵的敬谢之意,杨昌濬令驻军首领黄文新主持修缮湘子庙。清光绪二十年(1894),湘子庙落成,香火甚旺,过往者皆驻足礼拜,并求谶语。

清源妙道真君二郎神是中国民间信仰体系中一个重要的神祇,在历史演变进程中,二郎神以多面孔的形象为国家和民众所信奉。武威二郎神则以“福世财神”[5]166的形象降临在了百姓的心目中。镇番县二郎庙“为吾邑巨镇,风脉攸关”[3]356,但在嘉庆时倾塌严重。后在地方士绅和民众的共同努力下,二郎庙修缮完工。完工后的镇番县呈现“黎庶乐利之休,人文科第之盛” [3]356之景象。显然,当地百姓将社会福象与二郎神信仰相联结,意在凸显二郎神兴财赐福的默佑形象。

马神作为与国家马政相关联的国家神祇,受到各级官员和民众的尊崇与奉祀。有明一代,马政建设深为朝廷所重视。尤其在河西地区,国家对战马的需求量极大。《边政考》载:“凉州卫,马原额一千三百八十匹,新买七百匹;镇番卫,马原额一千一百四十六匹。”[6]为有效应对国家的税源之需,武威百姓养马用以缴纳税源,而地方官则以征收战马为义务,马匹健壮成为官民共同的期许,于是这一时期马神信仰便在武威流传开来。《菽园杂记》载:“今北方府州县官凡有马政者,每岁祭马神庙。”[7]这就说明马神信仰普遍存在于明廷北方边地,武威地区亦不例外。有关明清武威地区马神庙景观的记载不绝于史。如武威县马神庙在城“东北隅”[8]。古浪县马神庙,“明万历四十四年建在参将署东”[9]。镇番县“马神庙二,一在大关庙西,一在演武厅西”[5]127。

除上述神灵外,文昌君、玉皇大帝、城隍神、真武大帝等也是武威民间信仰体系中的重要神祇。虽然碑刻史料对这些神祇的历史信息着墨不多,但这些神祇无论功能之异同、能力之大小,都在不同程度上受到了武威百姓的尊崇。文昌君与文运相关,主管人间的功名利禄,“是中国民间信仰中影响最为广泛的一位神灵”[10]。玉皇大帝则是掌管天、地、人三界的至上尊神,同“奠皇图、佑民生”[3]341的城隍神共同护城佑民,维护地方社会与边疆的稳定。

(二)祖先信仰

自汉代始,儒家思想逐渐在中国历史上确立主导地位,其思想理论对国人的伦理道德观产生了广泛而深刻的影响,成为民众处理日常生活和人际关系的行为准则。作为中国文化和儒家的代表性人物,孔子在全国范围内为民众所信仰。洪武十五年(1382),明太祖朱元璋下诏“全国各州县皆建文庙,并于每岁春秋仲月上丁日两祭”[11]。这就在国家层面上规定了全国范围内对文庙的祭祀及对孔子的信仰。史载这一时期凉州“儒风为之勃然”[3]129。清朝建立后,文庙祭祀被提升到前所未有的神圣高度。[12]清代武威孔庙林立,为昭示正统,迎合不同民族间的文化认同,统治者对供奉武威文庙“时加修葺,土木金碧之费,以数十百万计”[3]237。

明清时期,武威民间信仰体系中除了孔子等全国共祀的神祇外,亦有对地方社会产生深刻影响的忠臣烈士、名宦乡贤。他们或因军功卓越,或因品德高尚,或因有功于民,国家和地方为他们建祠立碑以示旌表。如劝忠祠,为纪念阵亡千户严玺所建。安远一带,鲁番为患,严玺“伏兵要害之处,以邀击番族,自兹不敢肆毒,商旅得通,耕牧有赖”[3]366。明正德十年(1515),严玺在作战时力拼至死。朝廷官员巡抚河西时,听闻严玺忠义之举,便命人修建劝忠祠。张公祠,为纪念慷慨忠义之士张达而建。张达一生行军打仗,功绩茂伟,在他去世后国家“悯其忠肝义胆,旌表大节”[3]156,命人在凉州东关建祠以表褒恤。范公祠,清康熙帝为崇祀范仕佳而修建。范仕佳在职期间多行惠政,深受武威百姓爱戴。康熙五十六年(1717),准噶尔进军西藏,范仕佳率军自青海抵御。当时战事紧张,服役浩繁,但范仕佳“调剂有方,上不误公,下不累民,民相依为命。卒于官,民复建祠署左以祀焉”[3]285。

国家除专门建祠立碑对忠义之士褒恤外,还会将名宦、乡贤纳入乡贤祠、忠节祠、忠勇祠等祀奉。如李洪崖人称洪崖将军,一生战功无数,死后入乡贤祠3[152]。忠节祠,祭祀忠君报国之士。因武威历史上“烈士陨身而效义,润泽流于生民”[3]147,嘉靖十一年(1532),按察副使崔君允等奉命修建忠节祠,祭祀武威历史上孔奋等忠臣贤士共19人。昭忠祠,为崇祀尽忠之人而建。嘉庆八年(1903),为轸念阵亡官兵,国家专门立祠纪念,祠中祀奉武经文等人。道光时期,国家又对昭忠祠进行了修缮与扩建,并“添祀以祀西宁阵亡、西域阵亡、浙江阵亡之官兵”[3]279,以此来慰忠魂、昭后世。

历史上威震华夏、忠义勇武的人杰关羽,在明清两代已赫然成为国家正祀祠神。社会各阶层因关帝“凡有祷祈,靡不响应”[13],纷纷建庙供奉。但从表1和碑刻所反映的信息来看,明代关帝信仰在武威的传播似乎没有掀起太大的波澜。嘉靖朝之后,随着皇帝的逐渐重视,关帝信仰在国家正祀中的地位节节高升[14],关帝信仰在武威才逐渐传播开来,清代不断修缮关帝庙的举动就是关帝信仰在武威炽盛的最好印证。此外,关帝信仰在传播过程中,关帝除被构建成忠勇的化身外,在武威地区还成为武财神的代表,如镇番“在局街者为财神庙”[15]。

明清时期,全国范围内的地方药王庙都演变为历代名医的群祀庙,不再供奉单一的行医者。镇番药王宫内供奉“奠水土以拯民艰,真人察寒暑以延民寿”[3]357的神农、岐伯、张仲景以及历代名医,宫旁建三皇殿等作为陪宇。就武威百姓而言,人文始祖三皇“济世寿民之术,济世寿民之心”[3]164,满足了他们无病无灾的心理渴求,同历代药王被供奉和信仰。

通过以上讨论,我们发现武威民间社会对神灵和祖先信仰的缘由不尽相同。首先,传统社会人类力量渺小,对于自然界种种奇特的自然现象难以进行科学解释。昼夜交替,四季更迭,风、雨、雷、电变化莫测,足以让百姓迷惑和畏惧,而这一切又都与人类的生存密切相关[16]。武威民众迫于自然异象的恐惧感并出于祈福纳祥的功利心理,会将自然现象与人类的行为活动相联系,迫切祈求神灵的庇佑和保护。其次,武威地区自然环境恶劣、干旱频仍,百姓为求风调雨顺,便将希望寄托于雷神、水神、龙王等神祇的护佑上,他们甚至不惜花费巨资修缮这些神祇的祠庙,以此来祈求农业丰收。再次,受国家政策和统治方略的影响,民间社会尊儒修庙之风盛行,同时也衍生出了诸如马神等类型的民间信仰。可以说,国家力量在无形之中也为武威的民间信仰提供了生存的环境。最后,明代河西战事多发,普通民众会将和平、安定的希望寄托于神灵。因此,具有战争保护神色彩的忠烈信仰自然而然就在武威地区流传开来。

三、明清时期武威民间信仰的特点

明清时期,武威民众无论是对神灵的崇拜、信仰,或是对祖先的尊崇、祀奉,都反映了他们内心真实的生活世界和情感诉求。就碑刻史料的内容来看,明清武威民间信仰具有相互交融、实用与功利并存、凸显国家在场等地域特点。

(一)相互交融

受历史演进以及自然环境等复杂因素的影响,明清时期武威民间信仰的神祇呈相互交融的特点。这种交融是指一些祠庙不止供奉某种单一的神祇,民众会将具有同一功能、同一属性以及相互联系的神祇进行联结,出现同一祠庙供奉多神的现象。《明凉州卫儒学记碑》[3]129《重修凉州卫儒学记》[3]106记载孔子和文昌君,以相同的属性被热衷于功名的科考群体供奉在一所祠庙中。除将孔子和文昌君共祀一处外,文昌君和关帝也被民众共同崇奉。清武威文星阁落成后,“祀文昌梓潼帝君于阁上,台之上祀关帝”[5]125。将关帝和文昌君共祀的举动,与武威民众培文振武、文武双全的祈愿密切相关。由风、雨、雷、电等自然现象所衍生出的主神也往往被民众共祀。如雷祖大殿祀奉主神雷祖神外,还将风师、雨伯作为与雷祖神并列神灵进行祀奉。龙王宫在祀奉龙王的同时,也将风伯雷电诸神作为龙王的侍从进行祀奉。

(二)实用性与功利性并存

民间信仰与民众的生产、生活密切相关,是民众现实生活的生动反映。民众对神祇崇拜与祭祀,这一行为背后暗隐获利及获安的心理需求,归根结底是民众对神灵功能的利用。正如王守恩曾言:“神灵的等级、来历等并不重要,具有并能履行满足世俗需求的职能才是关键所在。”[2]明清武威民间信仰充分凸显出实用性与世俗功利化的倾向。这种倾向涉及民众农事生产、身体健康、功名利禄、命运轮回等方面。如龙王、雷神、水神与普通民众的农事活动相关联。泰山神、雷神则是掌管天之祸福与人之生命。孔子、文昌主管民众的功名和前途。玉皇大帝、城隍和药神涉及人们的身体健康与生命的终结与轮回。与忠烈祠、忠节祠相关的地方守护神,他们多是保护一方平安的忠义人士,其保边安民的形象深入人心。民众怀着避凶求吉、祈福禳灾的美好愿景,对这些神祇尊崇有加,呈现出极强的实用性与世俗功利性。

(三)国家在场

国家在场理论着重探讨国家与社会的关系,这一理论被引入中国学界后,不少学者利用这一理论对中国的社会文化进行诠释。其研究内容主要包括对国家、社会等相关概念的讨论以及对国家与市民社会、国家政权建设与乡村社会、国家与民间信仰、国家与宗族等互动关系的探析[17]。明初,为褒扬有功之臣,太祖朱元璋令天下“名山大川、圣帝明王、忠臣烈士,凡有功于社稷及惠爱在民者,著于祀典,令有司岁时致祭”[18]。明代河西地区战事频繁,以张达为代表的功臣良将奋勇杀敌、保家卫国。国家为宣扬这一群体忠君爱国之精神,并教化当地民众,于是在地方社会为他们普遍建立了名为旌忠、昭忠等祠庙。功臣良将作为忠君爱国的代表被嵌入民间信仰体系之中,这正是国家意识向地方渗透的典型表现,也是统治者昭示国家在场,并借以控制民间社会从而实现长治久安之目标的具体表征。另外,文庙对于边陲而言,代表着官方的意识,象征着此地已成为化内之地。清王朝为少数民族建立的政权,为巩固统治,引导并确立民众对其政权合法性的认同,统治者“尊崇夫先师孔子者,较历代帝王而加隆”[19]。就官方而言,“国家治安视文教,文教之兴视学校”[5]249。“学校,政化之本,贤才之所自出也;学校立,则礼义兴、风俗美。”[3]129学校所培养的学生“诵圣贤之训言而仰其道德之光,涵养熏陶,底于成材,居而孝于亲,仕而忠于君”[20]。不难看出,国家通过学宫来培育人才,这是教化体系的重要内容,亦是国家在场的强烈喻示。这种举动在促进儒学教育发展的同时,也使得孔庙成为官方教化的场所,从而加强了普通民众对国家正统性的认同。地方官既是国家制度的施行者,也是民众与王朝国家互动的桥梁,是影响区域社会变迁的重要变量。他们为政府所依赖,在地方事务和民众日常生活中发挥着重要作用,也引领着民间礼仪和信仰的变迁[21]。无论是昭忠祠、忠节祠,还是圣庙等场所的修建,都有他们忙碌的身影,治民事神是其职责所在,他们是国家意志以及国家权力在地方社会的表现者和执行者。可以说,地方官对地方祠庙主持修建的过程,是国家力量向地方渗透的过程,亦是国家在场理论在地方社会的另类展演。

四、结语

中国民间信仰内容丰富、形式繁盛,民间信仰作为一种文化已经深深烙印在中国百姓的日常生活中。明清时期,武威民间信仰体系繁杂,民众供奉神祇类型多样。泰山神、雷神、水神、火神等信仰多与先民们万物有灵思想相关联,龙王神、二郎神、玉皇大帝、文昌君等信仰以及关羽、药王、三皇信仰的建构、传承也并非偶然。对神灵或祖先的信仰,充分凸显出民众对自然的依赖与敬畏,也反映了他们祈求神灵消除灾异的内心渴求。在祭祀神祇时,统治阶层或民众会将属性或功用相同的神祇供奉在同一祠庙中。国家对文庙的修缮以及对忠烈之臣的崇奉行为,向我们展示了国家层面的忠勇文化如何影响到地方民众,这正是国家在场理论在地方社会的具体实践。通过对明清时期武威民间信仰的研究,我们认识到武威民间信仰神灵体系庞大,各类神祇被国家和民众塑造出丰富的形象出现在社会生活中,他们职有所专,赐福于民,在某种程度上已经成为地方文化的代表和集中体现。

[注 释]

①宿爱云:《明清河西走廊汉族民间信仰及其文化景观研究》,青海师范大学博士学位论文,2022年;张磊《明代卫所与河西地区社会变迁研究》,光明日报出版社2022年版;张景平、王忠静:《从龙王庙到水管所——明清以来河西走廊灌溉活动中的国家与信仰》,《近代史研究》2016年第3期;张梦娇《明清时期河西走廊民间信仰祠庙研究》,西北师范大学硕士学位论文,2015年。

②周建强:《河西走廊民间信仰的神祇类型与特点——以张掖北武当为中心的考察》,《地域文化研究》2020年第2期;王守恩:《论民间信仰的神灵体系》,《世界宗教研究》2000年第4期;乌丙安:《中国民间信仰》,上海人民出版社1996年版。

[参考文献]

[1]武沐,赵洁.铸牢少数民族地区中华民族共同体意识的历史经验探究——以明清洮州地区为例[J].青海民族研究,2022,(01):132-138.

[2]王守恩.论民间信仰的神灵体系[J].世界宗教研究,2000,(04):72-80.

[3]郑炳林主编.凉州金石录[M].兰州:甘肃文化出版社,2022.

[4]李慧君.清代以来梅山文化圈的雷神和雷神信仰[J].道教学刊,2020,(01):81-102.

[5](清)许协.镇番县志[M].台北:成文出版社,1970.

[6]陈渭泉主编,中国西北文献丛书编辑委员会编.中国西北文献丛书[M].兰州: 兰州古籍出版社,1990:394-403.

[7](明)陆容.菽园杂记[M].北京:中华书局,1985:95.

[8](清)张玿美.武威县志[M].台北:成文出版社,1976:59.

[9](清)张玿美.古浪县志[M].台北:成文出版社,1976:488.

[10]李远国,刘仲宇,许尚枢.道教与民间信仰[M].上海:上海人民出版社,2011:358.

[11]明太祖实录[M].台北:台湾中央研究院历史语言研究所,1962.

[12]武沐,陈晓晓.明清时期河湟民族走廊文化治理的路径及影响[J].北方民族大学学报,2002,(02):119-124.

[13](民国)马福祥等主修.民勤县志[M].台北:成文出版社,1970:275.

[14]张磊.元明清时期关帝信仰在河西地区的流播与演变[J].历史档案,2023,(02):41-50.

[15]谢树森.镇番遗事历鉴校补[M].刘润和点校.北京:文物出版社,2022:96.

[16]刘慧.泰山信仰与中国社会[M].上海:上海人民出版社,2011:18.

[17]崔榕.“国家在场”理论在中国的运用及发展[J].理论月刊,2010,(09):42-44.

[18](清)张廷玉.明史.卷50[M].北京:中华书局,1974:1306.

[19]王其英.武威金石录[M].兰州:兰州大学出版社,2001:170.

[20]甘肃省武威市市志编篡委员会.武威市志[M].兰州:兰州大学出版社,1998:941.

[21]赵世瑜.“乡校”记忆:历史人类学训练的起步[M].北京:北京师范大学出版社,2021:86.