山东石板房和海草房民居屋面营造技艺的生态理念刍议

关键词:传统民居 海草房 石板房 屋面 营造技艺 生态理念

按照建筑人类学的观点,风土建筑基质特征是环境适应与选择的结果,与自然环境正相关,环境则是建筑生成的重要因素。石板房与海草房是山东典型的两种民居类型,其屋面的营造技艺与自然环境紧密关联,其营造以场所环境为载体,融合人们的生存经验与智慧,是顺应地域环境综合形成的,蕴含民间的精神气质,承载朴素的生态经验。随着自然和社会驱动因素的影响,原始生态营造理念的存续受到冲击,其价值也逐步凸显。通过对山东保留较好的石板房和海草房进行实地测绘、图像采集、模型绘制,以及对两地工匠队伍和当地居民的访谈,详细了解屋面形成的环境策略、建造技术和美学表达。本文研究在图文、语音、模型记录的基础上,从营造视角出发,试图在历史语境下解读“靠山吃山、靠海吃海”的传统建筑——石板房和海草房屋面的生态营造技艺。

一、石板房与海草房屋面营造的生态理念内涵及困境

营造学社创始社长朱启钤对营造学的解释是:以建筑为核心,并包含了美术、科学和文化,营造内涵涉猎范围较广,多方面体现了生态性营造智慧。《辞海》中将“生态”定义为:“生物与环境以及生物与生物之间的关系。”中国传统民居是中华建筑文明的重要历史见证,它既体现了中国建筑与自然和谐的思想,更凝聚着历朝历代国人的智慧和能工巧匠们的才华。民居营造过程是先民建造房屋时从自发自觉地建造到探寻建筑如何与环境相适应、如何与自然相协调的过程。围绕营造、生态概念和居民为适应环境自发性营造的特征,笔者认为传统民居营造过程受到生态环境中水文条件、森林植被、本4886685b2a48d81b2595da13ed856272土物产等物质环境及人文因素的影响,屋面在界面、色彩、材质、肌理等方面具有鲜明的生态特点。

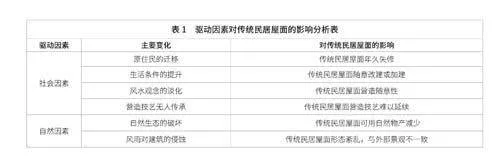

随着时代不断发展与更迭,社会因素与自然因素促使石板房和海草房屋面发生变化,影响了朴素生态营造理念的显现与延续。朱启钤早已意识到“营造”传统如不及时记录保留,会发展成为“绝学”的困境,梁思成也曾提到建筑的新陈代谢是不可避免之事。结合石板房和海草房传统民居屋面的生态价值和面临的现状,其屋面营造技艺的抢救性保护已迫在眉睫。石板房和海草房屋面营造兼具个性与共性,本文通过个性的横向对比和纵向深入剖析及总结,探讨生态营造的特点,以承先民朴素的造物观,延续村民的乡愁记忆,为创造资源节约型、环境友好型的“两型社会”村落建设提供思路。

二、生态理念影响下的石板房与海草房民居屋面

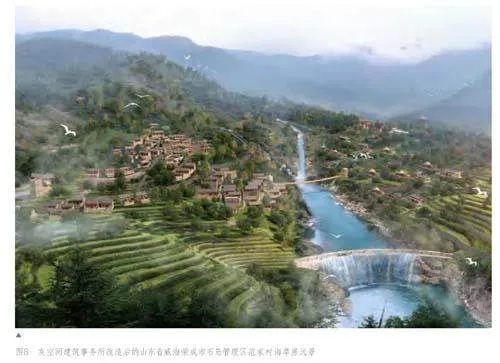

山东境内传统民居种类繁多,其中鲁南地区传统民居石板房及鲁东地区海草房的屋面营造技艺相互区别、独树一帜,山亭区高山顶村和威海荣成东墩村仍分别存留数座石板房和海草房,屋面以传统工艺营造而成,仍具最初形态。

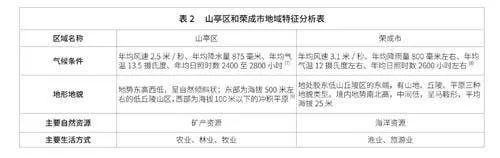

聚落区位的自然环境、气候条件、地形地貌、物产资源及生活方式之间的差异对石板房和海草房屋面的营造产生一定影响。高山顶村石板房位于鲁南山区枣庄市山亭区徐庄镇。山亭区属于温带季风型大陆性气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,四季分明。威海荣成东墩村位于胶东威海市荣成市宁津街道,东侧靠海。荣成市属暖温带大陆性季风型湿润气候,海洋性气候特点显著,具有四季分明、气候温和、空气湿润、夏季台风频繁、降水集中的气候特点。两地相距约600公里,地域特征、本土物产资源和生活方式具有明显的差别,两地人群分别依靠当地资源发展农业、林业、牧业和渔业等不同产业以满足就业和生存需求,有“靠山吃山、靠海吃海”的生活情景。石板房屋面以薄板覆盖,坡度较缓、体量较小;海草房屋面用海草覆盖,交接紧密的海草拓层使屋面整体呈现马鞍状高屋脊,体量较大。石板房与海草房均具有悠久的历史,多建于明清两代,屋面整体形态偏向尖山式硬山顶,没有椽子和明显的正脊、垂脊,面层通体用一种主材建造而成,没有过多的泥料衔接,而是借助材料的重力使自身紧压为一体。二者都是基于既定条件下,人们对于环境不断认知和适应过程中的创造性产物,具备因地域而生、依物产而用、与环境相融、可持续发展的“人一文一地一产”生态营造特征。

三、石板房与海草房屋面营造技艺生态特征

石板房和海草房聚落择址后建造房屋,营建活动中体现了对人与自然和谐关系的强烈追求。建造方式多从实际需求出发,利用所处环境中的物质基础条件,凭借主观思考充分利用有限资源,形成适宜当地所用的工艺技术。在环境对策、建造技术、美学风格中体现出居住舒适性、风格协调性、经济耐用性、生态审美性等特点,以达到宜居目的。

(一)环境对策——契合自然的择居格局

环境对策主要表现在聚落及建筑应对自然条件的选址和布局上,是屋面形式、风格特点形成的首要因素和前提。环境是人类聚居、聚落延续的物质基础及保障,先天条件是否满足村民们的生产生计、居住功能,是他们考虑能否于此定居的首要条件之一。在经济发展薄弱时期,人们建造房屋的可用条件较少,因此对自然环境产生较大依赖,生态营造理念在此体现得尤为突出,加之石板房与海草房聚落均位于山东,营建思想在一定程度上受道家文化及儒家文化中“天人合一”“道法自然”思想的影响,建筑最终取址通常顺应地形和气候,以适宜生活。

在建造石板房和海草房之前,以宏观维度对地势整体观察后择址定居。中国传统山地建筑讲求与山地自然环境的结合,注重对山体的保护,是崇尚自然山地观的生动体现,石板房和海草房亦遵循不破坏自然的原则,又因二者的建造时期较早,择址时受制于薄弱的经济条件,对自然依赖性较强,分别表现出依山就势、沿海而居的特点。石板房与海草房分别位于林区和临海区,农业、林业、牧业和渔业是村民赖以生存的主要保障,山林与海洋资源为屋面营建提供顺势条件。高山顶村石板房建造源于高姓人家躲避战乱,迁居于山上搭建房屋、繁衍生息。该村所处的山丘海拔451米,四面环山、交通不便,山体坡度较小且没有明显高峰,石板房的择址通常在缓坡处,基本满足了开辟山路、建造便利的需求。山区树木丛生、清幽静谧,是躲避战乱的安全场所,缓坡有助于防淹涝之灾和保持水土,有利于形成天然排水系统,山区有充足的林地,可用来种植果树,满足生计需求。海草房聚落的村民一般以海为生、与海相伴、依海而居,充分体现了临水村落的选址理念和贴合海洋的生活生产方式。

从聚落择址到建筑布局是一个由宏至微的过程,是人们对生活环境进一步观察考量的结果。石板房和海草房在布局中存在规律可循的营造理念和个性特点。石板房的建筑布局受到山体、地势变化的影响,整体分布顺应山体,为带状跌落式布局形式,山中常有野生动物出没。出于对居住安全的考虑,石板房院落呈以院墙围合的合院形式。海草房聚落的单体建筑仍以合院式为主,受到伙山屋面形式的影响,村子巷道东西狭长,仅有少部分主路连接南北交通,建筑布局规整,利于水汽穿街而过,避免寒冷水汽直冲门窗为人们带来居住不适。石板房和海草房聚落的整体布局由多个合院组成,正房均为坐北朝南方向。由于二者不属于官式建筑,院落布局形式没有过于冗杂的等级秩序且相对灵活,有四合院、三合院等多种院落,形式朴素、情趣盎然。

(二)建造技术——低技营造的匠人智慧

低技术(Low-Tec)是区别于高科技(High-Tec)的一种传统而成熟的技术,主要特点是造价低、操作简易。传统石板房和海草房的建造克服了恶劣环境和相对落后的经济条件,营造活动依托当地自然条件,营造方式依赖于人力和简易工具,营造流程需经过备料、架屋架、搭檩条、铺望层、苫泥背、铺面层等步骤,其中以屋面选材、屋架坡度、面层苫盖的生态特点最突出,建成屋面基本满足保暖、防雨、防火、排水和气候调节等使用需求。

1.就地取材、因材施用的屋面选材

就地取材、因材施用是石板房和海草房屋面用材的主要特点。基于本地材料数量多、运输距离短的便捷性及材料自身优良属性,建造屋面的材料多来自本地,节约了造价和运输成本的同时契合当地环境、气候及当地人审美,促使屋面发挥了良好的生态属性并彰显了地域风格。屋面选材时,人们也关注到材料的种类、性能、尺寸,以及开采或打捞的季节、方式方法,以发挥其最大效用。

在高山顶村石板房自然用材中,以本地种植的农作物、山林伐取的木料和凿山开采的石料为主要建材。其中,山亭区的石料资源最为丰富,石板房屋面多以加工简单的页岩铺作。石材本身开采及加工的难度较大,开采时应保证石板大小适中,过大的石材会对屋面造成过多荷载抑或产生开裂的问题;较小的石板摆至屋面石板之间易出现缝隙。在石板房中经开采后粗劣加工而成的石板瓦大致形状保持统一,整体轻薄的特征可在一定程度上减轻屋面荷载。但严格观察会发现各瓦件之间具有形态各异、大小不等、厚度不均的特点,且石板表面泛黄,风格质朴。

东墩村距海较近,海洋资源丰富,人们主要选取海洋中的海草、海泥和麦秸、芦苇、当地木料用于屋面营建。据当地工匠形容,海泥不易生虫,部分建造年代久远的海草房常用其来压脊,海草是海草房屋面所用数量最多的材料,经过打捞、晾晒等工序后用于屋面营建。根据工匠选材经验总结,冬季和春季产出的海草质量相对较好。海草分为“宽海草”“二叶子”“丝海草”三种,其中“丝海草”多生长于海底岩石缝中,叶片宽约0.2厘米,尖细硬挺,有较高韧性,最适用于海草屋面。当地营造民居的主要树种包括油松、栎木、楸木、杨树等,梁架作为重要的承重结构,常用杨木、香椿木、松木等具有长、直、不易折断特性的树材,且将树材加工分解,树干作大梁,枝干作檩、椽等较微小的构件。

石板与海草分别作为苫盖的主要用材,硬质石材荷载较重更利于贴合附着,柔性海草更便于拼贴挤压,二者不仅利于苫盖,也节省了苫背泥料的使用,是基于当地环境可选择的防风、防雨、防火、保温、耐腐蚀的最优选材,有取材便捷、节约成本、保护环境和可持续循环利用的生态特点。

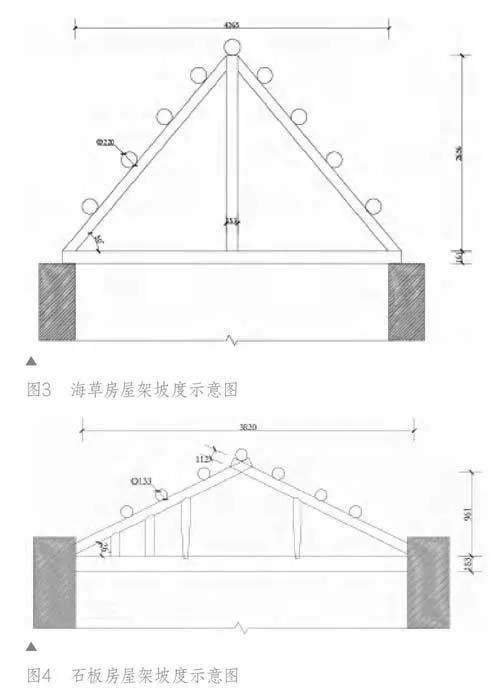

2.特性适宜的屋面坡度

屋面沿横剖方向的屋架和屋面坡度影响了民居整体形象。海草房和石板房的屋架与屋面的坡度不是草率定论,而是综合了建材特点、气候条件、审美习惯等多种因素形成鲜明陡缓之别,且两者还要根据户主居住需求在屋架结构及坡度上进行主观调整。两地民居屋面基本形式均为拼接简单的交叉式,尤其高山顶村地处偏远山区,交通不便,经济条件较差,木材用量及使用方式更加简洁,一定程度上节省了木材使用,简单的透空三角屋架保证了室内的采光、通风。石板房屋架是由两根斜梁和一根横梁以榫卯连接组合成的三角梁架,跨度较小、耗材较少,与石板房进深较小的室内空间相契合。限于石板房以石板瓦作为屋面主材,为防止石板瓦滑落对人身安全造成威胁,因此屋面起架坡度较缓,在15°至26°之间,以高山顶村某现存正房屋面为例,屋架坡度约26。。海草房为硬山搁檩和石墙承重的八字屋架体系,基础构件由梁、柱、又手组成,檩条与又手通过传统榫卯和塞孔连接。为适应荣成市海洋性气候,海草房约有45°左右的起架坡度,苫盖好的海草拓层附着在屋架基础上形成更加高耸厚重的海草屋顶,坡度可达60°左右,以东墩村128号为例,屋架坡度约50°。得益于海草房的高坡度,屋面海草覆材能充分吸收空气的水分产出胶质,从而使海草拓层更具强度、厚度,更加耐雨水、耐腐蚀、耐风化。

3.低耗易建的面层苫造

石板房与海草房的面层苫作是架屋架、搭檩条、铺望层、苫泥背后的关键步骤,突出体现了石板房与海草房的生态特点。石板房面层铺作相对简单,铺作方向以屋檐作为起始,屋檐处用较大的石板材料和叠涩出挑的工艺,出挑山墙及檐墙约10厘米,形成可供避雨的空间。檐口第一行石板瓦铺完之后再铺第二行,第二行与第一行错缝搭接,第三行与第一行铺作方式相同,以此规律向脊部逐一铺盖。屋坡处的石板相对屋檐处较薄,减轻了荷载压力,靠近正脊位置用碎小石板瓦找弧,使屋坡至屋脊有相对自然的过渡,最后在正脊处平压一层较大石板压脊收尾。石板房以简单的石板交错叠压工艺,起到防雨、防风、防火和保温效果,修复技术也相对简单,仅是通过整摆石板,便可避免石板之间出现裂缝而发生漏雨等问题。

海草房的苫作同样从屋檐处开始,进而苫至屋坡、屋脊。海草房的前檐和后檐墙的平顶出檐,及东西山墙的房檐处各铺作一层较规整的房檐石,石上铺设强度高、质地坚硬的麦秸或芦苇作房檐草。房檐草铺好之后进行墁泥,泥料保护层可以防止房檐草的脱落,利于形成硬挺状态,便于屋檐出挑,避免雨水打湿墙面。房檐草苫好之后,便可以苫作屋坡处的海草。将备好的海草平铺于望层之上,以手横向挤压海草使之间缝隙缩小,挤压后的海草用拍板拍实,以此规律横向铺作,最终形成一层海草层。苫作时分别将一层麦秸和一层海草搭配使用,上层相较于下层需出头2至3厘米,起到遮盖作用,如此反复层层苫盖至屋脊,尽可能使坡面过渡均匀,防止雨水滞留。当两坡海草层苫至屋脊时,用三层左右较短的海草收尾,再用泥料压实成一条屋脊,厚实坚固的屋脊利于应对海风和水汽,起到防风固草、防止漏雨的作用。冬季光照充足,厚实的海草可吸收光照并阻止散热,有效起到室内保温的作用,晒干后的海草中含有盐分,海草顶天然防火、不易燃烧。伙山屋面是单座海草房屋面的衍生形式,是两家共用同一山墙的结果,有“搭伙儿”过日子的意味,主要特点是在两座屋面山墙接缝处苫作海草形成一体,伙山屋面形式使村落出现较长的东西巷道,利于寒冷水汽穿街而过,避免给人带来体感上的不适。海草屋顶苫盖时基本未采用泥料黏结,因苫层大致垂直于望层、平行于檐墙顶部位置,力的分解作用使得上万斤重的海草顶牢固地压于屋架之上,不易产生斜向滑坡,并且伴随海草产生胶质将会使其愈加紧实。这些特殊的材料、工艺经过人们创造性地利用转换,形成适合居住、易于修缮、成本较低的生态营造技术。

(三)美学表达——超于自然的质朴风格

从环境及相关技术应用的角度,石板房和海草房屋面在色彩、结构、用材及家园意识等方面展现了生态美学特征。来自天然生态环境的建筑用材保留了乡土气息、原始特性、自然肌理,建造而成的屋面风格与周边环境相协调。首先,色彩与周边环境相融。海草房屋面中的海草经过加工、晾晒、自然反应后呈饱和度较低的米黄色,与建筑自身的砖石墙体、门窗等结构及路径、海洋等景观节点相互呼应。石板房屋面中的石板瓦表面泛出浅黄色,能够融入山区质朴幽然的人居环境中。这种以原始材料自然本色为主,不施加彩绘和其余装饰的建造方式,显示出清新的自然风格。其次,在构造方面,石板房与海草房均采用又手形式,避免为室内带来繁杂的观感。最后,在选材方面,石板房屋面中来自山林的天然石材粗犷、刚强,与村落中的山体构造、野生植物相映衬。海草房屋面中质地柔软的海草取自海洋,以海草苫作的屋面与温和海韵相互作用、和谐统一。曾繁仁在《试论当代生态美学之核心范畴“家园意识”》-文中提出,“家园意识”在浅层次上有维护人类生存家园、保护环境之意。比如,贴合山水的选址,源于自然、取自自然的就地取材方式,契合当地环境的营造技艺和美学表达等都体现出这种意识。因此,石板房和海草房的建造契合了当代生态美学核心范畴的家园观念。

四、结语

分别位于鲁南山区、胶东半岛的传统石板房和海草房的屋面营造技艺是以自然环境为依托,结合匠人智慧,因地域、物产、审美的差别而形成不同形式,但都运用适宜技术最大限度满足人们的居住需要。两种屋面营造在契合自然的择居格局基础上,发挥了低技营造的匠人智慧,体现了超于自然的质朴风格,表现了融于环境、契合气候、易于居住、经济耐用、可持续发展等特点,是尊重自然、顺应自然、回归自然的建筑构造典范。传统石板房和海草房屋面的生态营造理念不应被认定为封闭、落后的产物,而是凸显智慧的创造,需在抢救性保护的基础上传承,在传承的过程中创造性转化再利用,传技守艺的同时为现代乡村改造、民宿设计、生态营建等产业发展提供参考。