从“世界投影”到“世界模型”:视觉传播设计的战略方向构建

关键词:世界观 视觉观 内容生产 设计教学

“世界”这一中文词从梵语直接翻译得来,“世”表示时间,“界”表示空间,组合而成“世界”表示所有时间与空间合成的万事万物。“世界观”在德语中的含义为“着眼于世界之上”,明确地提示了视觉作为一种人类知觉,对个人世界观形成的重要影响,通过视觉感知,个体能够理解这个世界并且与它互动。

英国美术史学家迈克尔·巴尚达尔指出:“我们并不是直接看到世界,而是通过落在眼睛视网膜上的二维光图案。”透视法的发明使人们第一次通过生物之眼,以一个明确的比例和坐标认识到人与世界的关系。如同法国哲学家休伯特·达米施所说,透视并不只是一个工具,正相反,它构成了视觉意义上的人在世界中的位置。在此,视觉传播学院的“视觉”二字也不仅仅指代生物之眼的感性或理性观看,更是一种视觉观的建构,指向以“投影溯源”为目标的“设计叙事”。

“一个社会取决于混合,而非工具……只有当工具促成了社会的混合,或社会的混合促成了工具出现,工具才存在”。法国哲学家吉尔·德勒兹意在表明,技术始终都是其他力量的附庸品,视觉技术是自然、经济、社会、政治、文化混合制成的产物。面对当前视觉产业的生产状况,视觉传播学院提出了建立以“真实溯源”为内涵的“内容生产”,以响应“传播”二字。

2023年迁入良渚校区并重新建立的视觉传播学院缘起于国立艺术院建院之初的图案科,下设视觉与文化研究所和社会与策略研究所,分别展开以“投影溯源”为目标的“设计叙事”和以“真实溯源”为诉求的“内容生产”。2024年中国美术学院毕业季,视觉传播学院以新学院成立之初启动的核心概念“世界投影”为主题,提出一种持续的内容生产和传播机制,以及人不断自我发明、主动思考的路径,进而面向以“社会关系再生产”为诉求的“人文经纬”共同构建设计人文交叉学科的战略方向。

一、“世界投影”:投影和投影源之间的生产关系

通过投影及投影描摹测绘的实践,我们获得“现实感”的框架,“世界投影”才具有世界模型的意义,一个可以“观世界”的“世界观”。视觉是我们存在于真实世界的投射,其本身只是投射的结果,而投影源来自“存在”及因“存在”而生生不息的内容生产。通过“世界投影”,我们能够作为现世之人——与世界休戚相关之人,生活、存在于共同世界。

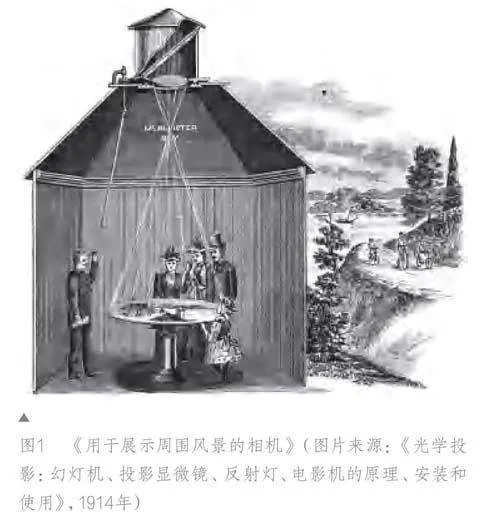

版画《用于展示周围风景的相机》几乎是一张现代版的柏拉图洞穴隐喻,观众看到的沙盘中的影像,不仅是以真实世界作为参照的幻象世界,也是语义关联着的世界。此时的视觉本身虽作为“投影”,但面向“视野”的路径需要向投影源溯源,投影源是投影的活水源头。世界投影在这个意义上既是所谓“观相之术”,又是“制像之道”。

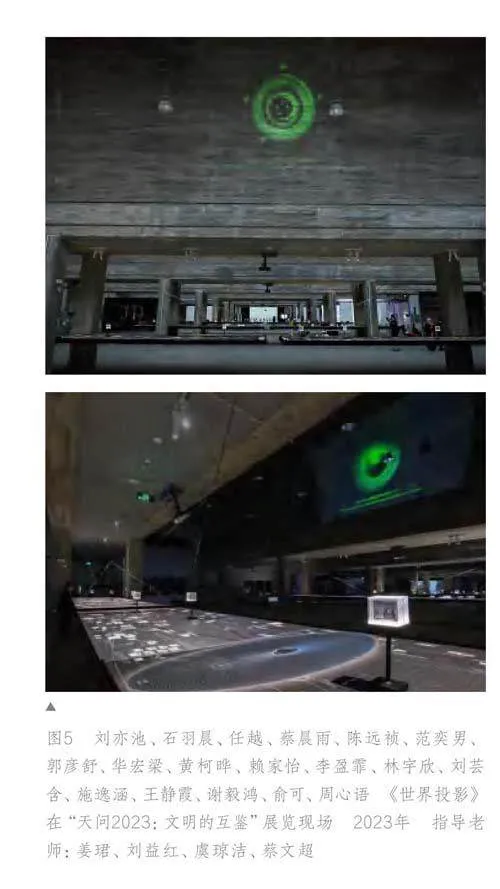

视觉传播学院自2020年起开始筹备一个长期行动项目——“天问”(lnter World View),在2022年和2023年分别开展“天问2022:世界观的对话”(以下简称“天问2022”)、“天问2023:文明的互鉴”(以下简称“天问2023”)学术活动。“天问”所问的实际上就是“什么是投影源”,其试图在寻找人类知识共同体的过程中重新确立当下的天人之际。“天问2023”承继了“天问2022”对学问统一体的架构和对普遍性问题的关注,同时更侧重社科与人文问题。

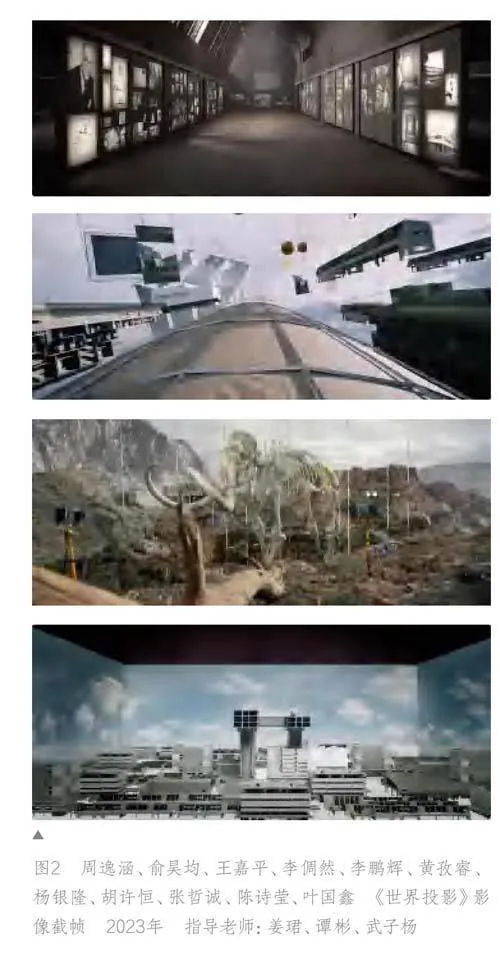

“天问2023”将人类文明视为超越时空局限的整体,将中国美术学院各个特色学科的12个艺术人文方向“时间一山水一设计一媒介一器道一文字一影像一文艺一科幻一园林一艺术一学问”,对应自然和社会科学的12个大人文方向“生命一流域一社会一技术一信俗一文化一历史一国家一遗迹一时间一教育一天下”。单屏e4e6c022a0da0a0544e0dc3ecbae28ff93fff04b23e00967e7e8572c83cdf772数字影像《世界投影》是“天问2023”的开幕影片,其以中国美术学院良渚校区为物理投影源,历史叙事为观念投影源,通过构造与观念上的关联,不断将虚实两个时空以蒙太奇的方式演绎为一个混合现实的观念现场。该片整体叙事从“建筑重译”开始,继而转入“文明的互鉴”主题下的12个现场,最终将历史人物以镜像的方式共聚在良渚的现场,展开一场跨时空对话。

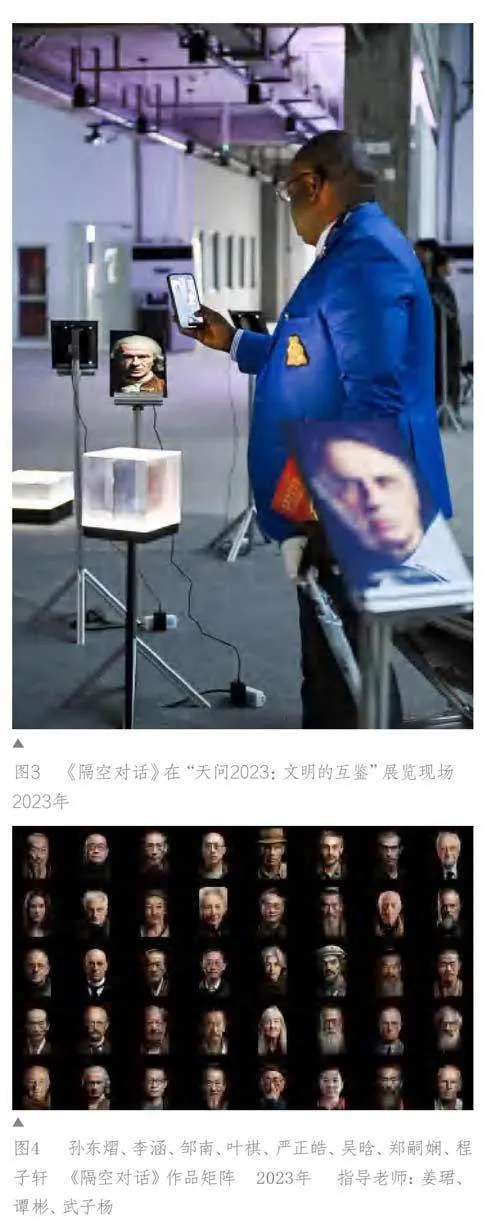

《隔空对话》是“天问2023”的重要作品之一。该作品使用生成式人工智能将人类文明的诸多历史人物带到当下现场,在展场中仿佛散落于宇宙“黑暗森林”之中的“满天星斗”,以还原文明历史进程中“多极一体,多元共生”的本来面貌。此时观者所看到的投影世界不只作为外部存在,也同时在观者内在之眼与外在之眼间运动着。

“龙马负图,神龟载书”的神话传说中描述的河图洛书是中国古人观天法地的思想浓缩。图与图解是我们认识、梳理和表达天、地、人、机关系的手段,通过平面图法推演真实世界的样貌,以接近原理性的认知。来自“天问2023”的作品《投影图解》将12个分主题两两对应,制成6张以“观象授时一历史地理”“宇宙主义一社会设计”“控制论一大叙事”“总体剧场一通用建筑学”“整体艺术一整全考古”“道一艺”为内容的学问经纬图。每张经纬图对分主题的现场行动和案头工作进行重新编织和梳理,形成一张既包含分主题核心叙事框架又包含两个主题互鉴交织的文献视觉化大图。知识不只是通过图解得以再现、传播的,它还由图解制造并扩散而来。

二、“世界报道”:发布以催化内容生产

“发布”本意为以某种传播方式将思想、观点、意见等通过传播媒介向外界传输的过程。其作为某部分时间维度与空间维度交叠处事件的描述,一面朝向发布之事物,一面朝向发布之命题。在发布行动中,思想如“裂变”反应,通过一个或多个“一”的命题表达,触发无数链接至“一”的“多”个事物。这一过程触发新一轮生产活动,参与其中的个体由被动状态转为主动。

“现场”是思想和行动的交集地,是知与行的全息合一。“报道”是传输思想与观念的社会运动,是我们与当下世界打交道的方式。2023年11月10日至13日,“天问2023”的12支奔赴世界各地的寻访团队重新集结于良渚,在《来自世界的报道》“影像行动”发布会上,各团队分享与交流了在世界各地现场行动之所问所思所得,将中国美术学院良渚校区变为一个文明互鉴的艺术反应堆。这次学术发布会旨在向1941至1960年于纽约举行的梅西会议致敬,该会议由来自不同学科的学者在小乔赛亚·梅西基金会的弗兰克·弗里蒙特·史密斯的召集下,以鼓励和促进跨学科和多学科交流为目的展开。“天问2023”发布会的12组“电影行动”主标题从具体叙事内容和观念发展得出,副标题以“寻访”作为开头,一面指向实地探访行动,一面指向“投影源”,主副标题相结合体现的是人文思想与社会行动结合的内容生产法,是创作团队在对生命经验的测量、练习、推演过程中生产出的“有情有义的知识”。每个主题影片展现的是一种势态而非确切结果,它们通过立体交织的具体叙事之呼应、对称、展望来表达抽象的思想观念。

“世界报道”在本文并非特指“天问2023”《来自世界的报道》“影像行动”发布会,也引申指代一种主动共享知识的活动,一种能够促使人类不断在增熵与负熵之间迭代前行的积极行动。法国哲学家米歇尔·塞尔曾用“黑暗的光烁”来比喻知识或内容的总合。经过“世界报道”,属于知识的“月明星稀”之相便有了“满天星斗”之势。在这层意义上,“世界报道”可以说是照临世界的活动,也是立言、传播、传承文明的行动。

三、“世界拓扑”:变易以编织设计叙事

程颐的《易传序》中有言:“易,变易也,随时变易以从道也。”这里是指宇宙天地的变化随时都在发生。几何拓扑学是数学的分支,本质上指的是物体连续形变却仍然保持不变的性质,与“道”相似,也指向“万变不离其宗”的规则。

“编织”是一种自觉分离又自觉联系的共存状态,也是“经线”与“纬线”交错穿插的动作。设计叙事就是通过对不同时空内容差异化的编织,勾勒出一个可能或不可能的世界截面。“世界拓扑”则是在“世界投影”的基础上,通过以幻象映射真实的“借假修真”之形,以点概面的“触类旁通”之策,以时空编织的“易时共在”之法,认识世界、创造生活、发明日常。

在2021年下半年中国美术学院新校区良渚校区迎来第一批学生之前,以良渚校区物理空间为时空坐标的混合现实社区内容规划项目——“良渚河图”就已经开启。项目以“河图”为题,一方面是追根溯源,以“河图洛书”指代天地人文的生态文明框架,另一方面是影射当下火热的“元宇宙”概念,以混合现实为手段构建一个终身学习的公共平台。美国《连线》杂志创始主编凯文·凯利曾说:“生命是终极技术。机器技术只不过是生命技术的临时替代品而已。”面对更迭迅速的技术手段,在大数据熵增的时代,我们要做的就是与虚拟技术共同进化,于日常生活的生命经验中找回被极速发展的技术所消解的人的主体性。“良渚河图”项目就是基于当下“万物为媒、万物智联”的时代背景,以生产、生活、消费、行政、交通、公共和自然为对象,通过物理空间和虚拟空间之间的“智联”,让良渚校区不变的物理空间拓扑出无数的网络入口,编织起日常生活的非日常叙事。项目的第一个阶段提出混合现实下的新型社区模式,分为智慧校园、未来厨房、未来阳台、城市云游、全民健身五个部分展开叙事;第二阶段构想了一个智联技术加持下新型博物馆综合体的内容规划,以“人的博物馆”为核心,变易推演出戏剧博物馆、童年博物馆、复杂博物馆、人设博物馆、大干图书馆、万维书屋等新型叙事场景;第三阶段创造了一个“时空操作系统”(可以实地体验空间与内容的混合现实平台),分为“建筑重译”“多义戏剧”“原乡”三大板块呈现。虚拟现实的以假乱真仅是表象和基础,“向源头饮水”、借假修真地去影射知识的投影源头,才是编织起设计叙事的妙宗。

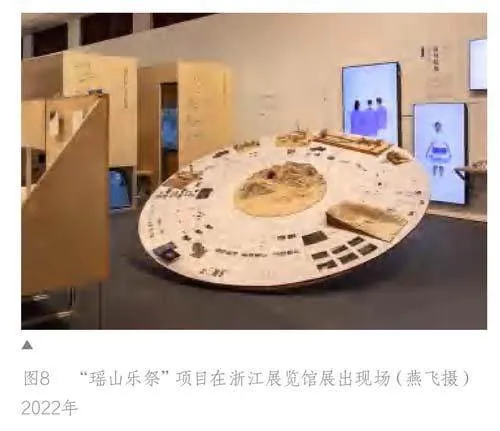

如果说“良渚河图”项目代表的是视觉传播学院教学实践中“混合现实与多元叙事”的教学模块,那么“瑶山乐祭”项目则代表视觉传播学院教学实践中“文创策略与城乡网络”的教学模块。“瑶山乐祭”是一个讨论如何将历史遗产活化与现代生活有机融合的项目,分别从整体规划、第三空间、自然教育三种视角切入,思考如何借助瑶山文化优势和区域资源,活化良渚瑶山遗址区。该项目提出一种以乐舞文化为导向的“全链全域全时”瑶山遗产活化模式,并基于乐舞产业链、空间规划、时空体验及社会效益,拓扑出一系列未来叙事想象。例如在制定文遗策略时,创作团队溯源历史上祭祀乐舞这一礼乐活动,从人类崇拜灰烬上升至传递薪火,发展出了一套基于声音、疗愈和教育的活化策略。空间叙事以“瑶山历史礼乐展”匹配“当代声音装置艺术展”展开,是中国古代“礼以地制”“乐又天作”的应天配地之策于当下的再现。空间分布上遵从虚实同构,整体与局部对应的逻辑关系,将实体装置散布于整个遗址公园中,将瑶山沙盘模型置于礼乐展厅空间。观者在俯视沙盘时,各处矿坑以及音乐装置之间的关系将一览无余,也可使用混合现实设备识别沙盘,触发虚拟效果设备使真实装置叠合于沙盘之上,形成跨时空叙事。

四、“世界模型”:通达过去、当下与未来的蓝图

模型是一种蓝图,一种理想世界的缩影,也是世界投影留下的痕迹。若以世界、宇宙为尺度,人类的创造都是微缩的。“……熟悉的物体变成了一个世界的缩影。大宇宙和小宇宙是相互关联的”,通过找寻投影与投影源的关联,我们能够通过小世界推演大世界未来细致入微的历史,使过去、当下与未来的世界图景同时展现在面前。通过“世界模型”的构建、绘制、造型,我们能够摸索出一条通往完美理性的道路,一个可以“观世界”的“世界观”。“世界模型”所揭示的是可见的关系和尚未生成的类型,每一个世界模型装置都能够容纳双重系统,一重保持完美精致,另一重无限迭代,储存踪迹。基于不同的投影源,每个“世界模型”都从不同的视角和维度跨越真实时空的边界,让可见的真实变得虚幻,让不可见的虚幻变得真实。

“世界公园计划”是视觉传播学院的社会叙事工作室开展的一个长期项目,旨在创造一个开放世界平台下的历史地理百科,重新探索20世纪末风靡一时的微缩景观主题公园。该项目将文化地标降维成景观符号,在物理模拟的缩影空间重新编织呈现,并试图将这些符号重新升维成历史地理学的叙事。在其构筑的微缩漫游空间中,融入对微缩景观基本特征的观念性思考,形成“题壁计划”“方志计划”“废墟计划”等以虚拟旅游为形态的设计叙事,分别探讨“题跋与辩论”“正史与野史”“吊古与重建”多组历史与当代两相观照的话题,最终引出虚拟空间生产与景观想象的纠缠问题。2024年,“世界公园计划”第二期将“建设”区域设置在遥远的拉丁美洲,以“寻找马尼拉”“寻找热带巴黎”“寻找马孔多”“寻找博尔赫斯”四个分主题展开叙事,分别对应历史上的“马尼拉大帆船”“巴西橡胶热”“美国的联合果品公司”“阿根廷国家图书馆”几个地理位置。在“世界公园计划”项目中,那些从地理空间上看似乎离我们遥远的事物,通过找寻历史、事件、时间的跨时空相似性,与我们的当下社会生活建立起深刻而内在的联系。

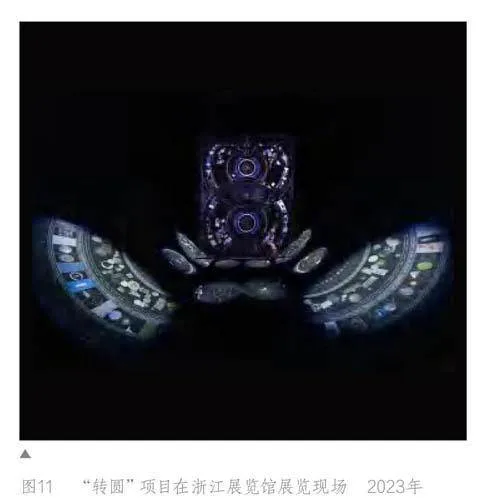

“转圆”所代表的是视觉传播学院教学板块之一——知识谱系与先进视觉,是内容与谱系工作室开展教学的基本知识模块。所谓“转圆”就是能够推究深不可测的智慧本源,掌握宁心静气之法,构想出无数计谋。创作团队试图通过“转圆”法,构建一场关于“圆”的世界映射,关注中国的宇宙观、圆观,以及圆这一命运般的世界形象。“圆”本身就是一种完美理性的隐喻,“转圆”作为一个混合型策展项目,以雕塑、装置、动态图解等多种方式击打“圆”这个理想的投影源,围绕“瞳孔”“纺锤”“壳体”“泡沫”四大发明性的策展结构展开。以“瞳孔”隐喻圆之起点,以“纺锤”隐喻圆之动势,以“壳体”隐喻圆之变通,以“泡沫”隐喻圆之生长。进而基于主题性结构推演出一套关于圆的生成法,将72个关于圆的案例概念转变为图标、图形与小球雕塑三种状态。变换无穷的“七十二招式”让静止的抽象之圆在“转圆”所构建的圆之世界模型中再次转动起来,最终将所有叙事内容收纳进一个动态图解装置中。经由创作团队不断升级式地打捞与再编织,“圆”不再是一个漂浮着的光滑模型,而是成了一个随处可追、通达时空各处且具有生长外延特性的“圆”之剧场。

五、结语

从“世界投影”到“世界模型”,这是一套可持续的视觉传播与生产机制,以及人不断自我发明与主动思考的方法和路径。我们能够通过身处的四维时空投影看到广袤无垠的“活水源头”,切近更高维的投影之源。“世界投影”不是让我们脱离现实与社会,而是提供一种观看世界的方式,打开“透视之眼”,为生活中无数的偶然性赋予意义。“世界模型”提供的是一种尺度感,是存在事物存在的尺度,也是不存在事物不存在的尺度,有了“世界模型”,众妙之门得以敞开,“世界投影”也不只存在于无地平线的世界。

在中国美术学院建校95周年之际,搬入良渚的新视觉传播学院用近年来的创作实践回应了2023年校庆的主题“到源头饮水,与伟大同行”。作为一个设计学院,视觉传播学院不止步于教授设计手段和方式,更关注教育的目的与意义,做关乎人文、关乎义理的学问传授。新视觉传播学院未来也将秉持“以世界为视野”“以社会为现场”“为历史而传播”的目标,共同构建设计人文交叉学科的战略方向。