AI包浆:一种思辨性设计

关键词:AI包浆思辨设计人与物包浆数字包浆

包浆,从字面上可以理解为被浆汁包裹。这是一个源自古玩行业的专业术语,是指器物表面由于长时间氧化形成的氧化层,这种氧化层对器物起到一定的保护作用。同时,在烟尘、雾水、光照的自然浸染与人为地把玩与摩挲后,包浆的物品表面会具有光泽,形成独特的质感。对木珠来说,包浆需要重复打磨盘玩;对茶宠来说,包浆需要长期热汤浇淋;对青铜器来说,包浆需要深埋地下数千年。由此可见,包浆犹如一种时间的可视化,经过时间的沉淀后,使得器物被赋予了一种“灵力”,既是衡量古玩品质的外在标准,也是使人在历史脉络中获得时间存在感的一种介质。

从真实世界中的包浆到数字包浆,再到AI包浆,本文从人与物关系的角度出发,探索包浆这种形式在人类不同参与程度下产生的不同结果,从而提出设计在促进人与物关系的反思中的作用。

一、真实的包浆:亲密与认同

人们对于现实生活中因频繁接触而形成包浆的物品持不同态度。由于包浆的生成过程可能导致物品在功能上的损毁或卫生方面的问题,因此有些人认为包浆的物品是陈旧的、不洁的,认为它们已经过时或者可以被丢弃和替换。例如,长期使用的茶杯内壁形成了一层厚厚的红褐色的附着物,有些人称其为“茶垢”,使用各种方式来清除茶垢,以保持茶杯的清洁。但是从另一个角度看,包浆是对这个物品的肯定。一些人称其为“茶叶包浆”,是茶叶的精华所在。使用这种有包浆的茶杯,即使是喝白水也会感受到淡淡的茶香。尤其是在机械化大批量生产和快速消费的今天,获取新事物越来越容易,而能与人们建立联系的个性之物显得尤为珍贵。对于陪伴自己很久的物品,人们总是会对其产生偏爱并从中得到精神层面的满足。

以盘木珠为例,这是一个长期重复的动作,手与木珠的反复接触,不仅使木珠逐渐出现包浆,也拉近了人与物的关系。这种长期接触使木珠成为盘玩者个性化情感寄托的象征,是承载人情感的亲密之物。这种反复摩擦导致的包浆不仅出现在古玩行业,在日常生活中也随处可见,如孔子庙的鳌头和八仙宫的题壁被渴望得到内心的满足和平静的人摸得油光发亮、长期使用的木头筷子变得乌黑油亮、用得多的键盘键帽上的字迹逐渐模糊且表面逐渐光亮……这都是人与物的接触产生的结果。人为了达成某个目的或结果,过程中需要物的参与,所以人会接触物或使用物,包浆是人长期或频繁使用物品的证明。

一般认为,凡是需要重复的机械化的劳动都可以被机器取代,包浆亦是一种反复行为的产物,但是这种行为是难以被机器取代的。摩擦作为一种几乎没有技术含量的工作,看起来是最值得交给机器完成的。摩擦不等同于抛光,抛光是通过机械的方法将表面抹平,形成光滑的表面。摩擦形成的包浆不仅使得器物被打磨光滑,还为其增加了一层保护膜,从而显露出一种温润的旧气。与机器抛光后的器物相比,经人手摩擦后形成包浆的器物却具有一种亲切感.彰显出人与物接触过程中物对人的一种反馈。此外,通过机器打磨或者任何采用快速手段达到包浆效果的欺骗性行为间接剥夺了人与物品之间最重要的互动过程,从而失去了物与人的情感交流。

随着数字化媒体的普及,虚拟的电子世界中产生了与之对应的另一种包浆——数字包浆。

二、数字包浆:情感的共同体

数字包浆又称数字铜绿、数字模因,是指数字图片或视频被反复保存并传输后变得越来越模糊的现象。数字包浆通常表现为多重水印、模糊泛绿、出现马赛克等,产生了一种发旧的效果。图片加水印原本是一种版权保护的手段,许多版权所有者或取得授权者都会在图片上以不同的形式或在不同的位置增加水印来确权。一张图片在多个平台经过几番转发后,会形成多重水印,导致无法溯源,使得图片成为没有归属的“网络流浪儿”。模糊泛绿的主要成因在于图像经过多次下载、上传而被压缩。早期安卓系统使用Skia(2D向量图形处理函数库)压缩图片,在进行RGB(代表红、绿、蓝三个通道,且运用最广的颜色系统之一)转YUV(代表颜色的明亮度、色度的一种颜色编码方法)的过程中往往会出现问题,从而导致图片变绿。巧合的是,出土的青铜器也是绿色的,因此这一现象也被称为“数字铜绿”。马赛克主要是因为图片尺寸经过反复更改使得像素点被拉伸,从而形成马赛克般的色块。一开始,使用数字化的存储方式是对图片质量的保护,这种存储方式使得图片在何时打开都是一样的,以至于可以被无限复制和传播。目前看来,这种储存方式并不能达到对图片质量的保护。

对比真实世界中的包浆,虽然二者都经历了一个大量重复磨合的过程,但在数字包浆过程中,一部分信息失去了,也伴随着一部分信息的增加。正如真实事物中的包浆在打磨掉棱角的同时还增加了由油脂、灰尘形成的保护膜,数字包浆在包浆过程中增加了不同人、不同设备、不同平台对图片的介入。不同于给图片增加模糊滤镜,在数字包浆过程中,虽然图像本身变得模糊了,但在图片的不同地方又增添了新的细节。

在互联网蓬勃发展的今天,作为社交媒体广泛应用的图像语言,表情包成为数字包浆现象的代表。在网络文化中,我们经常使用“模因”(meme) 一词来描述这类数字包浆现象。模因是英国滨化生物学家查理德·道金斯在《自私的基因》中提到的概念,可以理解为文化中的“基因”。在互联网上,一些复制粘贴、快速流行的观念、思想、视频、图像,都可以被称为模因。比如“熊猫头表情包”就是经典的模因表情包案例,其之所以在今天流行的社交媒体中被反复复制、改造和传播,就如同对物品的反复触碰与摩擦一样,每一个被反复转发或使用的爆款表情包基本上都源自我们对自我身份的反复确认。就像包浆的模糊图片背后隐含着无数网民的私人主观表达和价值认同一样,这些表情包的使用群体自发地形成了一个情感共同体。

在数字包浆的过程中,其产生的结果往往并非我们刻意追求的,而是一种在没有主动朝着特定目标努力的情况下发生的现象。在数字包浆形成的过程中,是人与数据传输共同参与塑造的。当人们认识到某一数字产物被包浆之后,它已经完成了包浆的过程,所以数字包浆和真实世界中的包浆一样,都是通过结果反映过程的活动。

除真实世界中的包浆、数字包浆外,近几年发展迅速的人工智能技术将会带来一种全新的包浆形式——AI包浆。

三、AI包浆:失控与反思

AI包浆和前二者相似,都会经历反复迭代的过程,其包浆的对象以数字图像为主,但区别在于包浆的操作者不再是人而是人工智能机器。

计算机神经网络经过了50多年的发展,如今已经可以完成许多复杂且充满创造性的工作。2016年前后,风格迁移算法(一种计算机视觉技术,用于将一张图片的风格应用到另一张图片上,而保持原图片的内容不变)出现,使得人工智能程序可以根据输入的图片输出具有相同语义但风格不同的图片。这里所说的语义是计算机视觉中的术语,指的是图片或视频中图像的内容或意义,涉及对图像中物体、场景、动作等的理解和解释。然而,随着生成对抗网络、扩散模型的发展,人工智能生成图像的水平越来越高。依靠现在的智能技术不仅可以生成图像,还能在一定程度上理解图像。将一张图片输入人工智能图片生成后,它会按照自己的“理解”来生成新的图像。使用人工智能生成的结果可以再次进行生成,图像将会进一步变化,在反复多次的迭代后,会使图片失去原本的语义内容,产生意想不到的结果。

无论是速度还是包浆程度,AI包浆都远超过前两种。在速度方面,真实世界中的包浆往往需要经年累月才会形成,数字包浆可以在短短几周甚至几天的时间内在网络上流行,AI包浆在算力充足的机器上可以以秒为单位迭代生成。虽然都是对相同动作的机械重复,但相同的行为也会带来不同的结果。真实世界中的包浆和数字包浆都是对操作对象进行一定程度修改的表现,尽管数字包浆的变化更为强烈,但仍能保留原始内容;而在AI包浆中,原始对象逐渐失去了掌控权,人工智能以一种主动的重复理解来篡改图像,在每一次迭代中都添加了人工智能的创造,最终对原始图像造成了彻底破坏。

在我们的认知中,科技发展会让人们的生活变得更好,全世界都在不遗余力地发展科技。在发展科技的过程中,总有一股力量在反其道而行之:在图像显示技术越来越精细时,人们却开始偏好模糊与粗糙的视觉感受;在性能优良的多功能产品面前,人们又开始追求功能单一的复古产品。正如老子在《道德经》中提到的“反者道之动”,是指对立物的彼此转化,或者说事物运动变化的规律是循环往复的。其实这两种解释共同导向同一个行为:思辨。AI包浆是一种设计师、艺术家参与的具有思辨性的设计活动,它的目的不是为了让原始对象成为某个样子。设计师或艺术家在包浆过程中以一种略带讽刺的方式进行创作引起人们的思考。AI将图像不断变成它所理解的样子,这或许是机器可能具有主观意识的体现。

从真实世界中的包浆到数字包浆,再到AI包浆,人的参与程度逐渐降低。从直接的物理接触到有选择的参与,最终在AI强大的技术能力下,人只需要给出一个指令,人工智能就基本可以完成包浆过程。从结果来看,真实世界中的包浆对原始对象的改变是微小的、表面的;数字包浆对原始图像的改变更加强烈,但仍能看到原始图像的一部分;AI包浆后形成的图片是彻底的、全面的、由表及里的焕然一新,完全脱离了原始图像。其实,人工智能发展到现在,在很多方面已经逐渐脱离人类的控制了,美国奇点大学创始人雷·库兹韦尔所说的“奇点时代”似乎也只是早晚的问题。很多藏在科技发展背后的问题正逐渐随着冰山的融化而显露出来,往往等事件爆发后人们才开始反思。面对这一问题,设计可以作为一种促进人们反思的工具,通过AI包浆将人与物之间关系的问题通过视觉方式表现出来。人们在摩擦木珠的时候几乎是下意识的,在分享包浆表情包时往往也受到情感的驱动,而在AI包浆中将获得更加深刻、强烈且持久的反思。

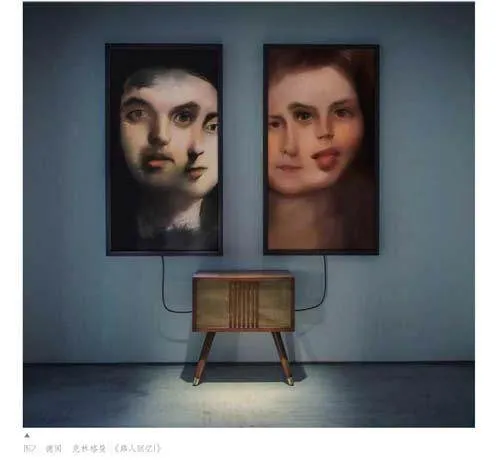

德国艺术家马里奥·克林格曼的作品《路人回忆I》(Memories of Passers by,)体现出AI包浆的概念。这是一个使用人工智能生成肖像流的艺术装置,其使用了两台神经网络,一台负责生成不断变化的超现实主义的人物肖像,另一台负责评估生成的画面质量和美感。在这里,人物肖像的流变并非遵循预定的编排,而是全然交给人工智能生成,这意味着任何的图像很难产生重复。这件作品突破了传统的艺术创作方式和审美标准,挑战了人类对艺术家和艺术品的定义和期待。该作品没有固定的形式或内容,而是由机器自主地生成和变化,不受人类的控制或干预。该作品也没有明确的意义或主题,而是由观者自己去解读和感受,不受创作者的指导或影响。这些肖像中的人物不属于任何一个时代或地域,也不符合任何一个性别或种族,仅仅是机器根据数千张17至19世纪的肖像画所学习到的人脸特征而生成的。这些肖像反映了机器对人类形象的理解和想象,也反映了人类对自身形象的期待和幻想。人工智能不知疲倦且无止境地在图像上进行修改,并不断创造出新内容,其每一次变化都是意料之外、独一无二的,是独属于观者当下存在的状态。《路人回忆I》的作品名十分贴合AI生成内容在时间上瞬息即逝的特征,也反映了观众与其互动的偶然性和记忆的不确定性。正如路人匆匆而过,观众可能对这一刻的画面印象深刻,也可能转瞬即忘,但无论如何,那独特的瞬间已成为过去,不可追寻。

近期,使用AI修改图片的现象在互联网上十分火爆,我们经常会看到一张图片被AI反复迭代几十次的现象,这也是AI包浆的行为之一。人们怀着激动的心情体会机器对真实世界图像的扭曲,这是一种针对图像展开的冒险行为,也是对机器创造力的挑战。在这场面向所有网民的活动中,人们体验到了创作的无限可能,并从中获得了巨大的视觉与思维冲击。

在《思辨一切:设计、虚构与社会梦想》一书中,安东尼和菲奥娜提道:“通过一系列的具有实验性质的探索来挑战传统观念,从而引发讨论和反思,它的成果通常是概念性的原型,来探索不同的社会、文化、科技的发展路径,并通过设计方案呈现这些可能性。”AI包浆就是一种具有实验性质的探索:如果我们让Al无限迭代下去,碳基生命的视觉世界在硅基智能的“创作”中又会变成什么样?

作品《海德格尔的锦灰堆》以反思海德格尔关于技术、人类、自然关系的论述,生成一件锦灰堆形式的艺术作品。海德格尔在《追问技术》-书中提出,技术是一种产生性的框架,人和自然都被技术的框架所约束。人类无力阻止技术的发展,而技术也终将使人类失去自然。然而,面对这种消极的宿命观,人类拥有一种乐观的天性与之对抗,这是一种将破碎化作美好的能力。锦灰堆是一种始于元盛于清初的艺术表现形式,以现实生活中的物件、金石古董拓片、书页、画作、法帖等为对象,模拟做旧、破坏、燃烧、撕扯等效果,将元素进行杂乱无章地堆叠,呈现出引人入胜的视觉效果。

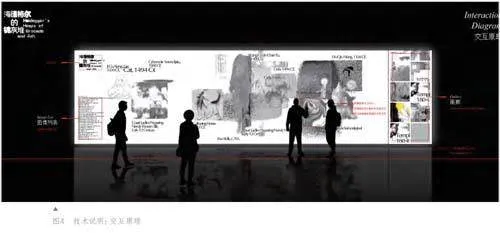

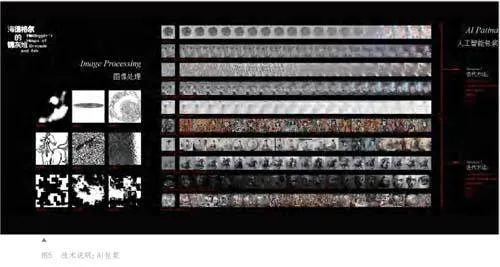

作品选取了古今中外重要的平面艺术图像,截取其片段,投放到图像空间中,对其进行AI包浆。这些图片迅速变成不同的形状,在人工智能的反复迭代处理中失去原有的样貌。经典图像在人类文明史中扮演着重要角色,但随着图像生成、处理技术的进步,图像海量积累,并通过网络传播、变异,形成一种模糊泛绿、数字包浆的效果。在变化过程中,图像本身遭到破坏,随着时光流逝,这些图像渐次消失于无形。观众可以通过点击《海德格尔的锦灰堆》作品屏幕,截取其中一个区域的图像,实现对某一瞬间的封存和保留。对混乱、残破图像的搜集汇聚成一幅幅锦灰堆艺术作品,传递了一种信仰:越破旧艰难,生命力越强。虽一切终将逝去,但我们曾经在场,我们是世界的一部分。

该作品用到了智能图像生成技术、图像处理技术、体感交互技术和手势交互技术,构建出一个丰富变化的图像空间。创作者设计了两种类型的人工智能迭代方法,并编写了十余种图像处理程序,使图像产生复杂的交错关系,形成类似于锦灰堆的具有破碎感的视觉效果。作品运用了体感交互技术,当观众漫步而过,附近的图像将随着他们的运动受到扰动而产生动态变化,仿佛在与观众实时互动,展现出作品对观众存在的敏锐感知。同时,观众可通过点击屏幕参与手势交互,彰显人类在审美选择方面的智慧与才能。

《海德格尔的锦灰堆》以哲学思考为底蕴,透过艺术创作审视技术与人类、自然之间的关系。作品运用人工智能技术,将经典图像重新演绎,展现出一幅幅饱含历史底蕴与生命力的锦灰堆艺术画卷。在破碎与重生之间,传递着对人类乐观天性、生命力及传承精神的赞美。在科技飞速发展的当下,我们不仅需勇攀高峰,更需要时刻反恩人与自然和谐共处的意义,以此激发更多人关注并参与到守护美好世界的行动中。

四、结语

本文通过对真实世界中的包浆、数字包浆的分析,进而提出人工智能时代产生的AI包浆。真实世界中的包浆体现了人与物长期接触形成的亲密关系;数字包浆因技术意外成为情感共同体的表达方式之一;AI包浆通过机器反复生成不受人类控制的意料之外的图像的行为,将人们带入一个机器理解下的平行时空。从真实世界中的包浆到AI包浆,人的参与度越来越少,人与客体的感情越来越疏离,包浆的状态也逐渐失控。但是,身体的疏离恰恰引发了思考,AI包浆对图像的破坏使人们感到惊讶、恐惧、震怒,从而不得不反思技术到底给人们带来了什么。通过视觉方式强调这种破坏,人们会意识到自身或许早已处于不可控之中。AI包浆作为一种视觉化的方法,使这种失控暴露出来,成为具有思辨性的设计,即不是为了呈现最终的某种特定状态或结果,而是在包浆过程中引发人们的思考。《海德格尔的锦灰堆》展示的AI包浆效果,通过对破碎与美的探讨,传递着人类乐观的天性、蓬勃的生命力及传承的精神。