汉代军戎服饰的形制与功用

关键词:汉代军戎服饰 汉兵马俑服饰 服饰形制与功用

对于汉代军戎服饰的研究,许多学者做出了探索。如刘永华《中国古代军戎服饰》、黄强《黄沙百战穿金甲——中国古代军戎服饰》,这两部专著对汉代军戎服饰形制及汉代战争状况做出了基本的介绍;孙机《汉代军服上的徽识》对汉代军戎服饰的徽识进行研究;李永乐、陈钊《北洞山西汉楚王墓彩绘陶仪卫俑刍议》,蒋丽萍、吕钊《西汉军戎服饰色彩研究——以杨家湾汉墓军俑为例》等文章从地域性材料出发,对汉代军服的形制及色彩做了研究。以上研究从不同的角度对汉代军戎服饰进行了探讨,但关于汉代军服的具体形制仍有进一步研究的空间。本文从汉代军戎服饰整体配伍的视角解析军戎服饰的形制,同时探究汉代军戎服饰的功能性。所谓“国之大事,在祀与戎”,说明祭祀和军事对国家治理的重要性。研究汉代军戎服饰对了解汉代的服饰风格、服饰审美观念以及作战方式具有重要的意义。

汉代初年,中央与地方之间、中央与匈奴之间战事不断,促使军备建设大大加强。而甲胄戎服作为士兵们最基本的防护用具和生活用品,能最真实地体现汉代军戎生活。根据文献资料及文物遗存可知汉代军戎服饰主要分为两种。一种是甲胄,甲用来保护身体,胄用来保护头部。甲胄既具有服装的性质也具有兵器的性质。另一种是戎服,戎服是将士们日常生活和军旅作战时所穿的服装。

一、寒光照铁衣——汉代的甲与胄

(一)甲

甲是将士作战时披在身上的防护用具,先秦时期已出现甲。甲的古字形类似动物护身的硬壳,古代经常会发生战争,人们为抵御攻击,从动物的护身硬甲得到启发,发明了护身的甲。甲的材质有藤、革、青铜、铁等。

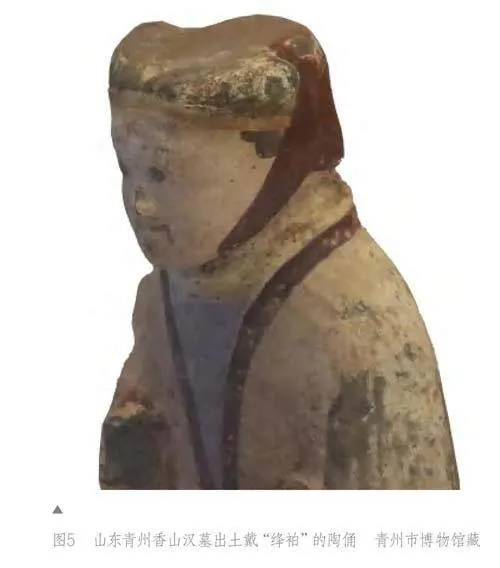

汉代冶铁技术不断发展,铁甲的使用多于此前的皮甲,汉代文献中有关士兵着甲的记载,如《汉书》载:“今车骑将军青度西河至高阙,获首二千三百级……全甲兵而还,益封青三干八百户。”这里的甲兵即指身着铠甲的汉军。铁质的甲在汉代也被称作玄甲,《汉书》载:“发属国玄甲,军陈自长安至茂陵,为冢象祁连山。”《东观汉记》载:“乃赠将军给侯印绶,上遣校尉发骑士四百人,被玄甲、兜鍪,兵车军阵送遵葬。”玄色接近于黑色,可见玄甲之名得之于其色。从陕西成阳杨家湾汉墓出土的彩色陶俑来看(图1),其上身穿的甲为黑色,或许就是玄甲。目前考古发现了许多汉代铁甲的实物,主要是札甲和鱼鳞甲,经实物对比分析可发现甲片越来越偏向细密化。甲片越小,每片甲片的受力就越小,可更好地分散冲击力并加强铁甲的抗击打能力。从复原的铁甲来看,汉代的铁甲可以分为有护膊和无护膊两种,系扎方式分为在胸前系扎和身侧系扎两种。狮子山汉墓出土的铁甲甲片的排列方式以腰线为界,腰线以上是上甲片压下甲片,腰线以下是下甲片压上甲片。护膊的甲片也是类似的排列方式,这种排列方式便于人体活动,符合人体工学设计,体现出汉代工匠的高超技艺。

(二)胄

胄是保护头部的一种防护用具。汉代的胄又称作兜鍪、辊鍪。《汉书》中对胄多有记载,《汉书·刑法志》载:“操十二石之弩,负矢五十个,置戈其上,冠胄带剑,赢三日之粮。”师古注:“胄,兜鍪也。”《汉书·扬雄传》载:“辊鍪生虮虱,介胄被沾汗。”一般来说,汉代的胄由胄帽、顿项(护颊和护项的总称)和缨饰组成,用来保护头部、面部、颈部。从考古出土实物来看,汉代的胄大致可以分为三种样式,一种是西汉齐王墓出土的胄,其由甲片编织而成,外形呈圆锥形,无顶。第二种是防护头部或后脖颈的胄,如吉林省榆树县老河深村鲜卑墓出土的铁胄(图2)、西安市北郊汉墓出土的胄。第三种是除头部外还可以保护颈部及两颊(图3)的胄,从复原的楚王陵墓出土的这顶甲胄甲片排布来看,可见其脖颈部位甲片是下排压上排,便于人体活动。

二、戎衣不畏单——汉代的戎服配伍

(一)武弁

汉代武官戴武弁。《后汉书·崔驷列传》载:“钧时为虎贲中郎将,服武弁,戴鹗尾,狼狈而走。”虎贲中郎将的职责是负责皇帝的安全,负责统帅侍卫、禁军,为汉代重要的军事官职。那武弁应该是什么形制?《释名·释首饰》载:“弁,如两手相合}卞时也。”解释了弁的外形就像是两手相合之后的样子。弁制出自商周,贵贱通服,上至天子,下至平民皆可使用。可分为爵弁、皮弁、韦弁。《周礼》:“凡兵事韦弁服。”孙怡让曰:“兵事虽服韦弁服,临战则韦弁服上又蒙甲胄。”可见“弁”是兵事之服,应属将士的常服,作战时需在外罩胄。

武弁也叫做武冠、武弁大冠等,《后汉书·舆服志》载:“武冠,一日武弁大冠,诸武官冠之。侍中、中常侍加黄金珰,附蝉为文,貂尾为饰,谓之‘赵惠文冠’。”可见武冠名目之多。

在汉景帝阳陵发现的兵俑戴武弁,同时期的咸阳杨家湾兵马俑、徐州狮子山兵马俑、徐州北洞山西汉楚王墓均出土了戴武弁的陶俑。另外在西汉中期江苏铜山李屯西汉墓中出土的陶俑中也可见相似形制的首服(图4),后有开衩,开衩处以带系之。这可能是武弁发展到西汉中期的一种形制。

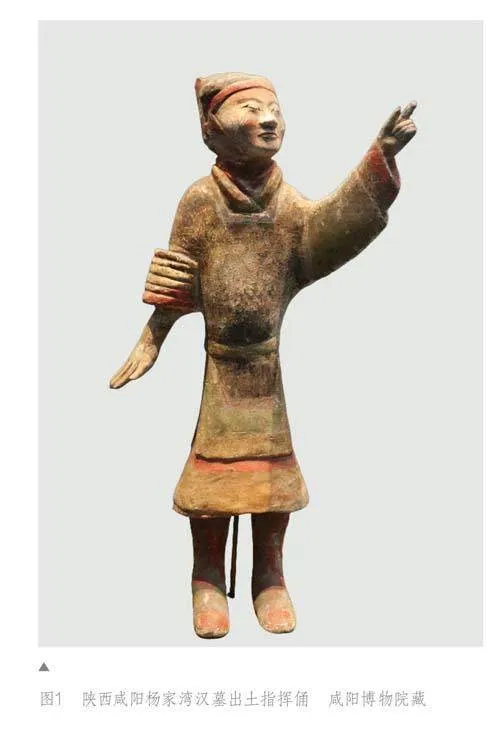

大部分戴武弁的陶俑可见其额头上加红色带饰,在收集同时期出土文物资料时发现,不同的考古报告中对其有不同的称谓,如陌额、抹带等。《释名·释首饰》载:“绡,钞也,钞发使上从也。或日‘陌头’,言其从后横陌而前也。齐人谓之‘崦’,言崦敛发使上从也。”可见绡、钞、陌头均为固发工具,齐人还称其为“崦”。汉景帝阳陵陪葬坑、成阳杨家湾汉兵马俑坑、青州香山汉墓(图5)出土陶俑额前的带饰均为红色。《后汉书·舆服志》载:“秦雄诸侯,乃加其武将首饰为绛袙,以表贵贱。”绛表示其颜色,可见这种红色的头巾叫作“绛袙”,由战国时期秦国兴起,广泛应用于军中。

从出土的西汉陶俑来看,除兵马俑外,还有一些其他类别的俑也戴武弁(图6)。可以说武弁的应用十分广泛。

(二)袍

汉代戎服按身长的不同可分为两类,一类戎服长及地;另一类戎服长及膝盖。《释名·释衣服》:“袍,丈夫著,下至跗者也。”《急就篇>:“袍襦表裹曲领裙。”颜注:“长衣日袍,下至足跗。”长及脚踝的戎服可称之为袍。徐州狮子山汉兵马俑坑、青州香山汉墓、徐州北洞山西汉楚王墓等都出土有着长及脚踝戎服的俑。

秦简《制衣》中记载有“衰”。段玉裁《说文解字注》载:“衰,今字作邪。”邪指偏斜,也就是裁剪方法并非“正裁”而是“斜裁”。此种斜裁方法,在汉代服饰中得见延续。在徐州北洞山西汉楚王墓出土陶俑背部可见燕尾状裁片,《汉书·江充传》载:“充衣纱觳禅衣,曲裾后垂交输。”如淳日:“交输,割正幅使一头狭若燕尾,垂之两旁,见于后,是礼深衣,续衽钩边。”苏林日:“交输,如今新妇袍,上挂全幅缯,角割,名日交输裁也。”可知,交输是相对于正裁的斜裁方法,通常用于女性服饰,在军戎服饰中也得到应用。

西汉初年袍服形制的一大特色是外袍后幅较短,在山东青州香山汉墓出土的陶俑(图7)中可以清晰见到这样的形制,后身下摆处会露出内层服饰的下缘。究其原因,其一可能是为美观。汉人喜多重穿衣,每层衣下摆有双层的缘边,层层叠加之后会有一定厚度,若最外层后摆较短,即可露出里层下缘,不会臃叠。其二可能是便于活动,曲裾深衣形制无开衩,后摆提高便于活动。《庄子·说剑篇》载:“然吾王所见剑士,皆蓬头突鬓,垂冠,曼胡之缨,短后之衣,嗔目而语难,王乃悦之。”《南华真经注疏》载:“短后之衣,便于武事。”短后之衣指的是后幅比较短的服饰,经常用作武士之服,或也可叫作“濮”,《尔雅》载:“裳削幅谓之濮。”

(三)长襦

除衣长及地的袍,部分兵马俑所着戎服短及膝盖称为“长襦”。《释名·释衣服》:“要襦,形如襦,其要上翘,下齐要也。”襦是一种短衣、短袄,有单、复之分。《汉书·匈奴传》:“使者言单于自将并国有功,甚苦兵事。服绣袷绮衣、长襦、锦袍各一。”从文献记载中可知衣长较短的叫做作“襦”,略长的可以叫作“长襦”。《释名·释衣服》载:“留幕,冀州所名‘大褶’,下至膝者也。留,牢也;幕,络也,言牢络在衣表也。”可知“留幕”“大褶”衣长至膝,或许“留幕”“大褶”均为长襦的另一种地方性称呼。徐州狮子山汉兵马俑坑、成阳杨家湾汉兵马俑坑、青州香山汉墓等均有着短衣的兵马俑出土。

观察各地出土的兵马俑可知长襦的领型大致可以分为三种:交领、直领、曲领。比较特别的是“曲领”,从青州香山汉墓出土的军吏俑中可以看到这样的领型,《释名·释衣服》记载:“曲领,在内以禁中衣领上横壅颈,其状曲也。”《急就篇》颜注:“著曲领者,所以禁中衣之领,恐其上拥颈也。其状扩大而曲,因以名云。”《仪礼·士昏礼》注:“卿大夫之妻刺黼以为领,如今偃领矣。”从文献记载来看,曲领形制服装穿于中衣之上,呈横壅状。曲领也叫作“偃领”,亦可能为后加之领,当时服饰多为交领,作战时候容易敞开,后加一曲领可以起固定作用。

(四)袴、虎纹裤、护腿

汉代士兵为便于活动,在小腿处裹行滕。《释名·释衣服》载:“倡,所以自逼束。今谓之行朦,言以裹脚,可以跳腾轻便也。”郑玄笺:“采菽诗云:‘邪幅,如今行滕也,倡束其胫,自足至膝。’”邪幅即用来缠裹足背至小腿的布,便于活动。另外汉代或许也有皮革制成的护腿叫作“跗注”,《春秋左传正义》中提到这种跗注是皮革经过茜草染色之后制作而成的,在汉景帝阳陵陪葬坑、青州香山汉墓(图8、图9)中均可见到着红色护腿的俑。

(五)腰带

腰带是戎服中比较重要的配件,汉代军用腰带有布帛和皮质两种材料。带是用来固定衣物的工具,从出土材料来看,汉代军中将士有单独系布帛材质带者,有单独系革带者.也有布帛与皮革两种材质的带搭配使用者。徐州北洞山西汉楚王墓出土俑可见腰部两种带叠加使用,布帛材质带可见三种系法,一是打一单回环结后下垂,二是将带两端相交后直接下垂,三是将带在腰部系结后只留一条带下垂,带的形态与佩带者的身份没有直接联系。在新公布的青州香山汉墓出土俑资料中,还可以看到兵俑腰间所系带除系布帛材质的带外还束革带(图10),革带似用带钩固定。与徐州北洞山西汉楚王墓出土部分俑类似,青州香山汉墓的俑身前布帛材质的带也是打单回环结后下垂。《白虎通德论》载:“所以必有绅带者,示敬谨自约整也。绩缯为结于前,下垂三分,身半,绅居二焉。”《汉书>载:“衣有袷,带有结。”《释名·释衣服>载:“带,蒂也,著于衣,如物之系蒂也。”可见着衣系带也是自我约整的手段,同时兼具实用功能,便于行军作战。

(六)靴与履

汉代士兵着靴与履。《释名·释衣服》载:“履,礼也,饰足所以为礼也。”履也叫舄、屦,汉代戎服中的履与日常生活中的几乎没有区别,有方头也有圆头(图11)。此时还有靴,多为革制。《说文解字》载:“辊,革履也。”《中华古今注>载:“靴者,盖古西胡服也。”可见靴应是引自胡服。汉代初年,汉王朝与北方少数民族之间的战争频繁.为适应战争需要,汉朝开始大力建设骑兵,骑兵为便于骑马作战多穿靴。

三、徽识何以辨——汉代戎服的功用

据文献记载,徽识也叫徽织,军中所有将士均使用,起到区分将士等级的作用。《毛诗注疏》载:“帅以下皆有徽织之象。”《周礼》载:“辨号名之用。”对于号名,郑玄注:“号名者,徽识,所以相别也。”在先秦时期军戎服饰上就已出现徽识。

同时徽识上标有姓名、部队、番号等,便于将士作战牺牲后辨别、收殓。《礼书》载:“王载太常,诸侯载旃……百官载旗,各书其事与其号焉。”注:“事名号者,徽织,所以题,别众臣,树之于位,朝各就焉,徽织之书则云某某之事,某某之名,某某之号……若有死土者,亦当以相别也。”《春秋左传正义》载:“徽识,制如旌旗,书其所任之官与姓名于上,被之于背,以备其死知是谁之尸也。”徽识大致分为章、幡、负羽三种。章的等级最低,为普通士卒所戴,军官戴幡,将士们皆可使用负羽。

徽识有不同的佩戴部位,《周礼说》载:“徽识,缀于膊上,夜事将何以辨。”《墨子>载:“城上吏卒置之背,卒于头上。城下吏卒置之肩,左军于左肩,中军置之胸。”徽识可以戴于头、胳膊、肩膀、胸、背等处。《周礼订义》载:“有旗物建于上,有徽识被于身,旗物不同则徽识不同,仰视其旗,俯观其徽,虽百战而不乱奚。”《尉缭子>载:“左军苍旗,卒戴苍羽;右军白旗,卒戴白羽。”可见在作战过程之中徽识与军队的旌旗色彩作用一致,作战时将军“仰视其旗,俯观其徽”来调兵遣将。同一军阵不同方位的徽识不仅色彩有所区分,徽识所戴的位置也不相同,如此每个士兵都可以根据徽识认清自己的长官、队伍,行列不易混乱。《战国策·齐策》记秦国与齐国交战,齐将章子命齐军“变其徽章,以杂秦军”。不同队伍有不同的徽识,徽识可以起到区分敌我的作用。

汉代出土的兵俑服饰中有许多纹样,如青州香山汉墓骑马俑(图12)的后背有三角状装饰连接到前襟部分,这可能是一种徽识。《文选·东京赋》载:“戎士介而扬挥。”注:“挥为肩上绛帜,如燕尾者也。”青州香山汉墓出土陶俑后背纹样似燕尾状,并且延续到两肩。

四、结语

本文将陕西、江苏等地出土的汉兵马俑所着服饰与文献中记载的情况相互印证,进而对汉代军戎服饰的形制和功用进行分析研究。从服装形制方面来看,汉代军戎服饰主要由两部分组成。一部分是具有防护作用的甲胄,汉代的甲的材质多为铁,称之为玄甲。从札甲到鱼鳞甲,甲片呈现逐渐变小的趋势。胄主要有三种样式,一种是无顶呈圆锥形的样式,一种是仅护头的样式,一种是护头和脖颈的样式。另一部分是戎服,戎服形制多为交领右衽,分为长及足和长及膝两种样式。从服装功用来看,甲胄具有防护身体的功能;身服中的行滕和跗注具有护腿、便于活动的功能;戎服上的纹样,也就是徽识,具有便于排兵布阵、区分将士等级的作用。通过以上研究,可以对汉代军服的功能性、审美性以及古代战争的作战方式有进一步的认识,同时,对于了解汉代社会审美及古代服饰史具有重要参考意义。