凤翔泥塑的“匠人美学”和“匠意”石究

关键词:凤翔泥塑 匠意 美学 本雅明“光晕” 美学价值

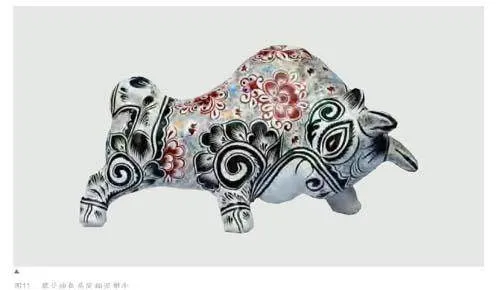

“‘玩’作为物审美活动的发生,源于我国早期社会生产力与造物艺术的长足发展。先秦时代的‘玩好’,即指以玉石、犀角、象牙等原料精工制作的珍贵器物和饰品”。陕西凤翔通过“玩”的意义上的创作活动,造就了中国传统文化中独树一帜的地方泥塑“美物”,以其长期留驻的地域化的风格特征跃居于现代人的美学视野,早年曾入选国家生肖纪念邮票图案和中小学美术教材。凤翔泥塑以“匠人审美”为特征的美学现象,使其作为传统文化中的礼俗用品和玩具摆件相结合。这种“与物亲和”的感性审美活动,与其他高档民间美术工艺品在使用价值上存在明显的差别。

一、体现关陇文化源流的凤翔泥塑

凤翔古称“雍”,是古华夏九州之一雍州的核心地带,是秦入东迁后的化生之地,秦国曾在此建都290余年,秦穆公、秦景公的墓就在凤翔,秦始皇赢政亦曾在凤翔加冕;安史之乱时,唐代宗曾设凤翔为陪都;苏东坡初仕也在凤翔,任凤翔府签书判官。在凤翔境内发掘出土的从春秋战国时期的秦国到汉唐时期作为京畿重地的“右扶风”(文化核心区在凤翔)的古墓葬陶器中,有大量的以虎、牛、骆驼以及人物为造型的彩绘陶俑,均为两片泥片黏合而成的空心制品,绘制风格简朴,与现在凤翔泥塑的形制十分类似。可见凤翔泥塑工艺的产生是多种文化基因融合嵌入的结果,并非直接出现于明初。

凤翔泥塑来自陕西关中和甘肃地区文化的融合,这种看法的依据主要是凤翔属于秦人建立国都的地方,而秦人故里是今渭水上游的甘肃天水。从天水到关中这一连绵500里的狭长区域是进出陇原(甘肃省别称)和关中西府(陕西关中平原西部的泛称)的走廊,两地渭水流域的黄土台地共同的地理风貌孕育了相同的文化基因。靳之林在《生命之树与中国民间民俗艺术》一书中说:“秦陇之地是古史传说中早在炎帝之前的伏羲的发祥地,伏羲即‘虑戏’,从虎,属古羌族,居西部……渭河流域是炎帝与其后先周文化的发祥地,其图腾保护神也是虎。”如今凤翔泥塑中的代表作品“坐虎”和“泥虎挂片”,便印证了当地先人对虎的崇拜。此外,以泥塑中以虎为题的纹饰与饕餮纹进行对比,可以发现两者的构造和表现形式是一样的,都具有垂直向上的夸张硕耳、圆睁的眼睛和外露的坚齿,可知凤翔泥塑中的虎纹饰与原始时期的饕餮崇拜一脉相承。

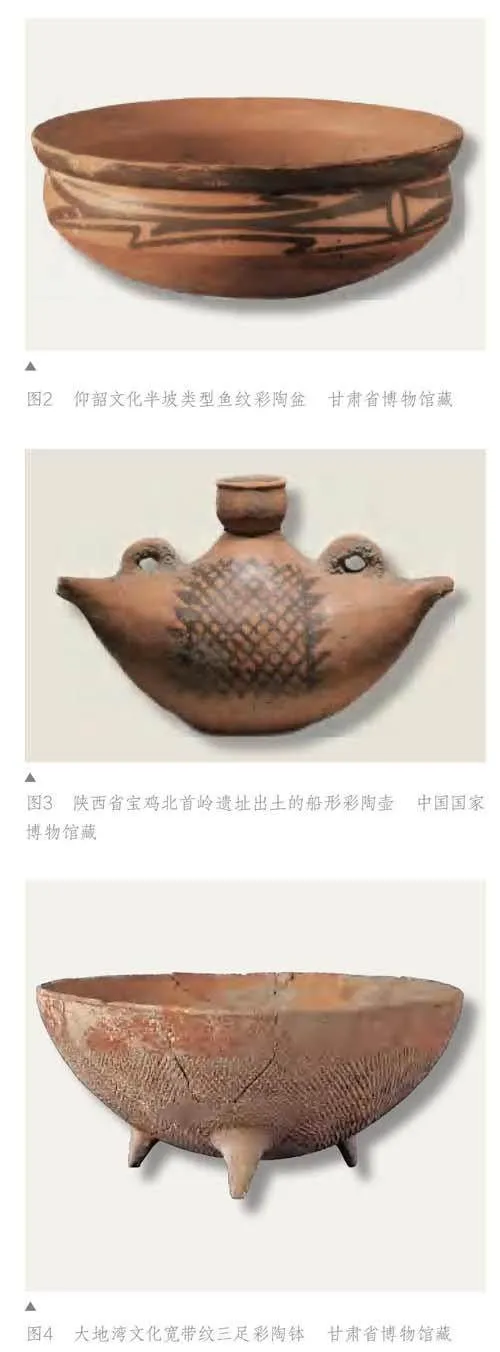

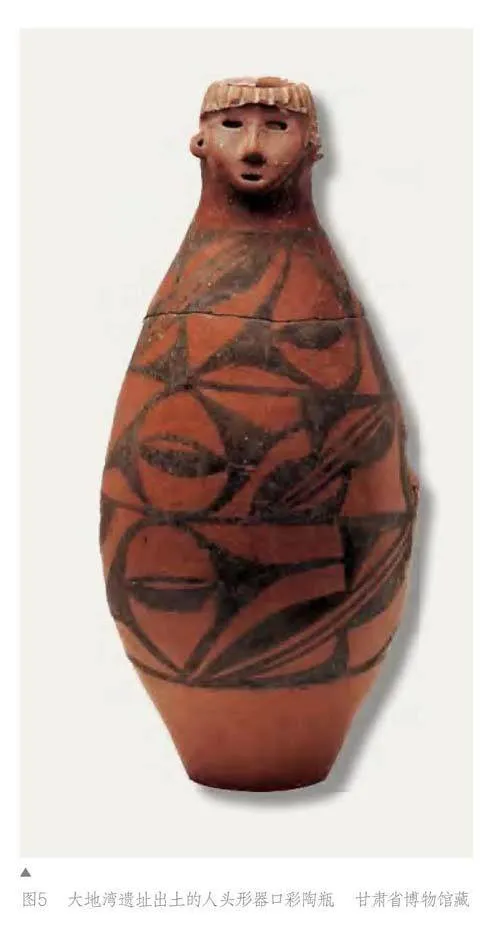

从文化的地理发展脉络来看,凤翔泥塑可以一直上溯到前仰韶文化时期的天水大地湾文化,是早期关陇文化中大地湾文化、伏羲文化和周秦文化相互嵌入的结果。甘肃秦安大地湾文化距今超过8000年,早于位于晋陕豫黄河金三角地带的仰韶文化和山东中部的龙山文化,是新石器时代晚期黄河中上游流域文化的代表,以出土圆底钵、三足罐、尖底瓶等粗陶闻名于世。这些粗陶制品皆为直接取材于泥土,简单加工而成,早期纹饰以红绘宽带纹样为主,后来发展为变体鱼纹、抽象乌纹等花纹。这些纹饰源于原始先民的自然崇拜、图腾崇拜。

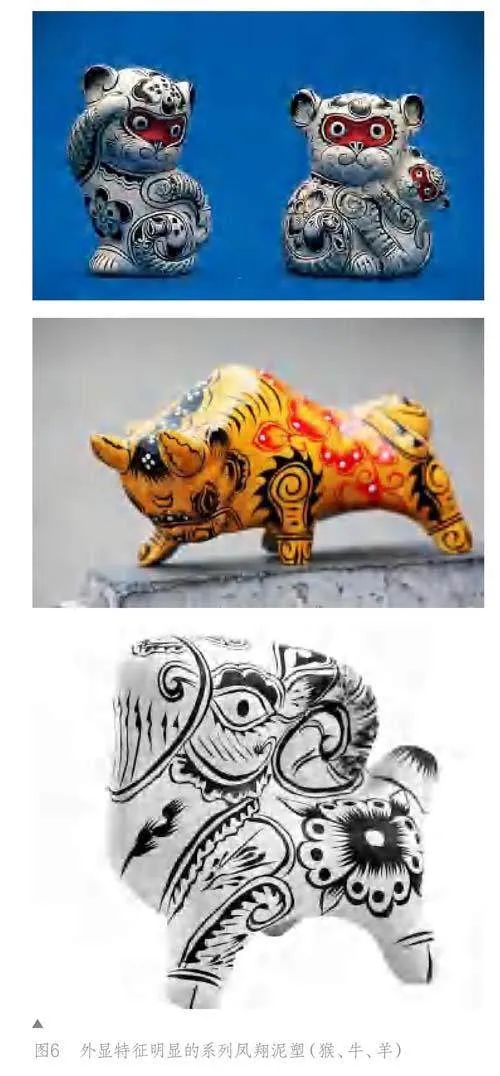

在文化传播的过程中,文化基因存在于“源”与“流”。凤翔泥塑文化的源头在大地湾,而流变则与凤翔先民的足迹相伴随。秦人祖地在甘肃,秦人由西垂牧马,从犬丘(今甘肃礼县)到雍(今凤翔)再到成阳的三站式发展的过程中,是关陇文化形成的早期过程;之后秦人从陇东沿渭水谷地迤逦东行,直接将源自陇地的早期彩陶工艺带到了陕西关中西部,一直贯穿到仰韶文化的中后期,这一点可以通过位于凤翔西南方向的金陵河西岸台地上的北首岭遗址加以佐证,如20世纪50年代就在北首岭遗址发现了彩陶壶和人物陶塑制品。

二、“匠人造物”的外显特征

“匠人造物”不同于大师或艺术家造物,凤翔泥塑能够成为一种与特定地域玩的乐趣以及生活方式相关的器物文化,与“匠人造物”的习惯法式以及其本身的形制纹饰、审美情趣的独特性有关。作为地方性文化体系的一种表现形式,凤翔泥塑“由材、纹、型、技、意诸基因要素组成,其基因特征的外显与环境、传递史、工艺形态互作表征”。

(一)匠人制器:就地取材、器形洗练

文化器物既具有实体形制,又具有非实体内涵。实体形制通过材料、形状、图案等方式呈现,以一种外显的显性基因直接作用于感官,是能够使观者产生第一认知的文化元素,体现出物质基因的传承与传播。

凤翔泥塑在用料上讲求纯粹,使用一种当地百姓俗称为观音土的泥料。与一般陶瓷使用的高岭土不同,这种泥料属于膨润土,是一种水合钠钙铝镁硅酸盐氢氧化物,也叫皂土,主要成分是蒙脱石,施水体积会膨胀。蒙脱石黏土的微观结构是松散的单晶体,水分子容易渗入和填补于晶体间,因而造浆性能好,所造浆体细腻,呈白色、灰色或浅黄白色。用该泥料制坯成型后,泥坯表面油脂光泽,手感滑润。一般说来,根据降低成本效益和便利性原则,地方民俗工艺制品的材料均取自地方的天然材料,其工艺发展往往对环境具有较强的依赖性。对于泥塑来说,泥坯的取材环境、所含元素、成型与干燥方式等,都与区域土壤质地、气候条件等有关。凤翔城东六营村一带的沟壑土,恰属膨润土,是制坯效果较佳的黏土,所以在此能够形成泥塑村落。

凤翔泥塑不采用高岭土,也不采用复杂的涂釉烧制工艺,而是直接采取取土制坯、成型晾干、上色绘图的制作步骤。因此,其常常呈现出与陶瓷不同的特点:在视觉上,素坯以哑光白色为底,胎体色泽上追求白腻光润的效果,虽不具陶瓷的釉亮特点,但也显得细腻柔和,上彩后则呈亮漆色泽;在触感上,柔滑温润,亲肤感强;在听觉上,由于是两片泥料黏合而成的中空状,敲之则声如薄磬,这是其他地方的实心泥塑制品所不具备的特征;在整体形制上,凤翔泥塑侧重于匠人捏塑,多为小批量生产,单个制品之间相似度不高,与批量化、标准化生产的产量大、相似度高的制瓷文化有较大区别,具有个性化的生产特征。

(二)匠人作饰:纹案夸张、讲求神似

纹样是富有文化特色的要素,由图案和颜色组成。图案以大小不同和粗细不同的点、线以及几何色块组成,颜色的使用起到加强图样构成效果的作用。在颜色上,凤翔泥塑分为黑白与彩绘两种,以黑白素绘为最高境界,彩绘则突出以三原色为主的配色特点。

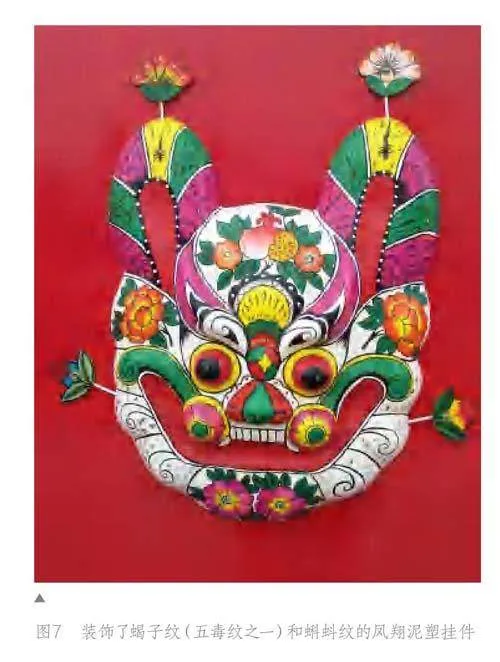

在图案的纹饰特征上,凤翔泥塑多采用生活中常见的动植物图腾符号,如蛙纹、艾草叶等象形连续纹样,以及由三角形、圆形、方形拼合而成的原始抽象符号。《凤翔泥塑国家级传承人胡新民访谈录》一文中谈到凤翔泥塑的纹饰:“对早期岩画研究发现,里面很多线条的表达方式都能在凤翔泥塑中找到,比如像阴阳角、双线纹饰、蝌蚪纹、云纹等,这些纹饰在那时都是图腾。”这些纹饰的传承也是基于信仰,贯穿到人生礼仪、心理寄托等社会生活和精神生活当中,如石榴纹和蝌蚪纹代表多子多孙,蜈蚣、蛇、壁虎、蝎子等纹样多代表以毒攻毒、消灾辟邪,与陶瓷制品上的花乌人物以及世俗生活场景的细腻纹样相比,凤翔泥塑更接近于原始人类的彩陶制作手法,而且更为粗犷,更具古拙感。

三、“匠人造物”所饱含的“匠意”

(一)外显匠意:服务于生活的亲和性

艺匠是具备某种工艺技术专长,进而从事艺术品或民俗工艺品制造的专职或业余劳动者。很多匠人开始是为了生计从事某项工艺创制活动,以获得社会认可和生活来源。他们经过周而复始的劳动而技能娴熟,在“求稳”的基础上开始“求变”。这时候,“匠意”就出现了。有“匠意”者,不止步于小技,不安稳于现状,他们往往扎根日常生活,通过对隐藏于世界之中的艺术的发掘,以及创造性思维的积累,从而更专注于生活美学,其作品从“生活世界”跨越到“艺术世界”,并在二者之间自由腾挪,创作生活属性和精神属性相结合的作品。在这个过程中,工匠一方面将器物的生活性功能与要求放在第一位,另一方面又有意将地域文明的符号因子和自身感受蕴藏在器物当中。

凤翔泥塑的外显匠意体现在它具有实用、价廉、民俗性以及装饰性与生活功能性合一的特征。同时,因为这些特征凤翔泥塑表现出强烈的亲和性。凤翔泥塑作为“玩”的实用性工具,突出“耍”的概念,是赏玩者手、眼、心等同时作用而进行玩赏的一种器物,其浑圆结实的造型、鲜艳的纹饰和图案能够满足赏玩者手和眼的需求,形成触觉和视觉的美感。除小型泥塑器物用于把玩外,一些具有实用性的泥塑制品还可做镇纸、笔架、枕、靠之具;高50厘米左右的以虎、马、猪、兔等生肖动物为造型的大型坐塑,可以放置家中炕头,除作为陪伴幼儿的大型玩具外,还具有防止婴幼儿跌落的功能;一些虎脸挂片、饕餮挂片等,视觉冲击力强,悬挂于墙壁,具有美化居室的实用功能。

凤翔泥塑作为匠作艺术,其器物之美大多诉诸“匠人造物”对生活美学、实用美学的追求。与美术家的作品不同,匠作器物的形体与造型不受真实比例的制约,色彩与构图亦不受理性美学的束缚,可以达到虚中见实、土中见雅、夸张变形、拙中见美的效果,显现出生活化的民间美学,实现了“生活艺术化”和“艺术生活化”的自由互换,将人们对日常生活的思考与体验转换为“艺术”,又将“艺术”表现为面向世俗生活的因子,制作为生活化的实用器物。可见,艺匠们的泥塑创作围绕的是“更好地服务于生活”这一理念,并使泥塑在日常生活的应用中不断获得生命力。

(二)内隐匠意:用于祈福的隐喻

“匠人造物”通过符号与意义两种体系,将地方习俗、民间信仰贯穿到“匠造”认知、“匠造”审美等精神复合体当中。“形而上者谓之道”,“道”具有作用于人精神层面的意义。在泥塑品从傩祭、祖祭到陶俑,再到泥玩、泥耍货的意义变迁中,工匠们将原始隐喻和个体创意的生活隐喻通过器物载体形而上地转化为器物所承载的“道”。

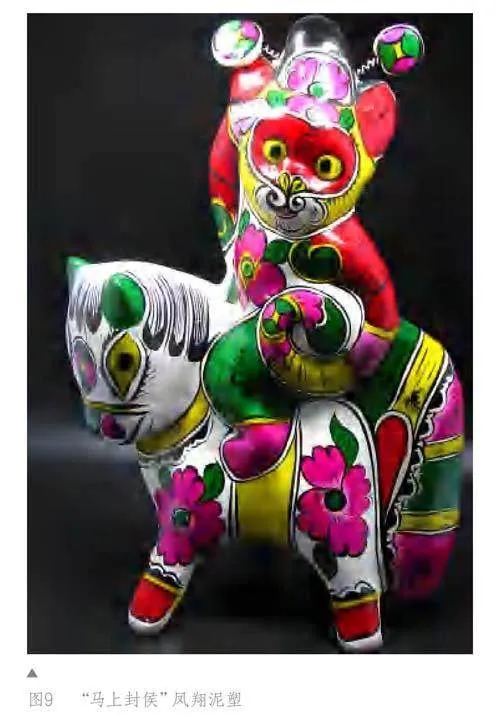

凤翔泥塑的隐性意义往往体现在“匠意”的运作之中,将原始性民俗基因通过技艺的传承和器物的展示,在地域族群中传播。例如凤翔泥塑的许多纹饰是源于远古傩文化和图腾崇拜,远古先民生篝火、献“牺牲”,祈求祖先和神灵护佑的仪式活动多配有舞蹈并戴有面具,这些舞蹈动作,如“蛙舞”及青蛙符号后来演变成凤翔泥塑中的传统造型。还有一些泥塑的原型本是伴随祖先下葬的祭祀品和陪葬品,汉代以降,随着社会文明的发展,泥俑的祭祀和“事祖”功能逐渐淡化,到宋代很多“娱神”形式的泥塑制品逐渐转向民间,走向日常生活。这种用于“事神”的泥俑于是成为民间的泥玩,如“马上封侯”“莲里生子”等浮雕形的挂片泥塑,以及以猪、牛、羊祭祀“三牲”为造型的泥塑小货,变为可供馈赠的工艺品。至此,凤翔泥塑通过匠人之手开始“娱人”了。

如今,凤翔泥塑的每一类作品几乎都反映日常生活,与世俗社会的婚丧嫁娶、生老病死息息相关:青年男女结婚时要送麒麟送子和“灯曲”罐(火种罐),寓意“香火”(子孙)不断,事事“红火”;孩子满月要送大型坐虎和生肖泥塑,当作给孩子的“泥耍货”;妇女求子时,要在寺庙供奉泥塑娃娃;老人过寿要送“八仙”“福禄寿”泥塑立人;老人去世,家中还需购置“金童玉女”等泥塑小偶陪葬。乡民从幼年到老年的人生各个重要阶段都通过这些物质化的泥塑被赋予了寓意,使生活通过泥塑这一中介在精神层面获得了提升。凤翔泥塑通过器物叙事,使人们在生活中追求艺术,在艺术中表达生活,促进了人际交往、族群生活的“礼俗化”精神寄托的活态应用。而正是因为这种现实的活态应用,才使凤翔泥塑的文化基因经久不息。

四、“光晕”概念下凤翔泥塑如何保持“匠人美学”基因与“长变现周期”

法兰克福学派学者瓦尔特·本雅明(WalterBenjamin)在《机械复制时代的艺术作品》中谈到大众文化,当艺术品被大量复制后,其独一无二的灵韵(光晕)消失了,随之而来的是平庸的作品。本雅明在他的文艺理论中,对艺术现代性的思考集中表现为“光晕”(aura)这一概念。“光晕”的概念有三个指向性含义:其一,表现为一种模糊性,即一种可意会但难言传的感觉,它可以打动人们的心灵;其二,表现为独一无二性和本真性,与创作者(泥塑匠人)的艺术思维(匠意)紧密相关;其三,表现为一种包含精神隐喻在内的神秘性(凤翔泥塑纹饰图案与祭仪、图腾的紧密关系使其具有精神寄托价值)。

凤翔泥塑作为“耍货”,天生就具有可近物而把玩的亲切贴近感。这便是其自带“匠人美学”基因和“光晕”的结果。但这种基因也存在衰减的风险,当“光晕”逐渐消减之后,其原有的文化身份会产生变化甚至消解,导致文化品基因的解构和文化品价值的低泛。由于凤翔泥塑本来是作为“泥耍货”而存在、流衍的,在当代消费主义滥觞之下,容易滑向平庸型大众文化,表现为碎片化的、快餐式的浅表型文化“噱头”。对此,笔者认为主要有以下解决策略。

(一)防止泥塑“祛魅”

凤翔泥塑在现代作为一项地方民俗文化产业,已经成为“一村一品”的发展典型,形成了个体民俗经济和以“能人”带动为代表的集体作坊经济。个体经济以一家一户式为主,以家庭成员为劳力,自产自销;集体作坊经济则一般要雇用其他劳力,销售往往借助行商和经纪人。在泥塑产业市场中,名气较高的泥塑艺人的作品价格较高、销路较好。在利益的驱使下,其他一些泥塑作坊就会采取与名人合作的方式,以签名代销的挂牌、挂名方式大批量生产,还有一些缺乏泥塑技艺的普通农民也进入生产场域。然而,工厂式的复制手法使得凤翔泥塑市场很快饱和,结果就是各户竞相降价,粗制滥造成风。

民俗工艺文化在产业拓殖的过程中,既要体现文化内涵,又要获取商业利润,二者聚合于同一个器物中,就会出现“现代性矛盾”:首先,民俗文化的产生最初是非功利的,是历史的农耕基因的积淀;其次,像凤翔泥塑这样的民俗器物本身隐含着图腾祭祀性和礼俗性,这肯定与大规模商业化拓殖的目的——经济利益不相调适。很多民俗工艺尽管古拙,但脱胎于实际的精神寄托和心理需求,一经现代包装,则丧失了纯真寓意。

早期的凤翔泥塑以黑白素色为最美,即使上彩色也是以简绘为主,注重留白,现在却发展为全彩并加以烫金贴饰,对一些喜欢金银物质色的顾客投其所好,并以此提高售价;有的泥塑作坊为了完成大批订单而简化工艺,缩短生产周期进行赶制;有的泥塑作坊全面放弃人工手制,采用机器流水线标准化制造。对此,笔者认为,艺术往往是一些有天赋的人凝思的产物,并不像文化产业的产品那样齐一化和标准化。虽然“技术文明的革新推动着传统民族技艺变革,但也生产出混杂着多种文化基因的‘伪工艺’,使得民族文化基因出现失真”。标准化生产不但导致创作个性的泯灭,同时也导致欣赏者审美水平的降低,直接后果是,社会大众被追求标准化的民俗文化产业所欺骗。

在凤翔泥塑产业拓殖的过程中,因需开拓地区市场、增加经济收入而采取迎合现代审美情趣的发展理念。在此状况下,一些泥塑作坊人为地对原有的泥塑要素和技艺程式进行删减或添补,使其过于卡通化或工笔化,导致凤翔泥塑的基因失序。乡土社会的变迁、外来文化的挤压“往往容易造成各类文化遗产形成内在结构空洞和表层肌理断裂变形,文化遗产的内在文化基因在演变过程中被新的社会文化要素所填充,导致原有的文化基因发生突变,从而出现遗产的价值衰减”,这种产业拓殖过程中的商业化滥觞与变异损害了凤翔泥塑的名誉,使泥塑艺术“祛魅”。而要保持凤翔泥塑的“匠人美学”基因、内在文化基因,就要防止“祛魅”。

(二)促进“匠人美学”基因的多维度传播

泥塑工艺的代际传承是一种依托地缘关系、血缘关系、业缘关系的社会化文化传承行为。在过去,这种传承方式属于地域性的内生式自发自为传承。作为传统手工艺,凤翔泥塑的传承方式是在历史上形成的,通过追溯其文化基因的传承脉络,还能看到其文化原型和最初的文化身份。如今泥塑从手工泥玩的匠作到工厂式生产的外生式开发,应特别注意对文化基因的识别和保护,注意原生态文化基因的发展走向。

任何手工艺传承的前提是需具有程式的可复制性和基因的可追溯性,只有表现为基因内核稳定的程式复制和历史回溯才能够传承;只有基因内核独特与稳定,才能拥有“安身立命”的能力,才有可能与其他文化身份相区别。凤翔泥塑的传承亦是如此。这里强调基因稳定并不是说文化基因不能产生变异,而是变异或“改良”后的结果应未改变其基本性质与内核特质,而且变异或“改良”前后依然存在文化基因上的关联和依存,其外显基因的识别原则可厘定为唯一性、主导性、突显性。例如凤翔泥塑无论如何变化,其所传承的先秦时期的纹饰与造型的古拙美、朴素美、夸张性“神似”以及礼俗性、实用性等不应改变。传统手工艺之所以能够历经千百年的积淀,恰是因为其文化基因的生命力在时间延续上的体现。因此,抵制过度的商业化侵袭,守住凤翔泥塑作品的原生态基因,才有创新的可能。

在民俗文化传播的过程中,在尽最大可能保持文化原真性的前提下,是可以为了适应社会文化环境的变化,做出主动性的适应变革和创新的,只是这种创新不能改变文化的基因内核。例如一些美术院校在进行设计教学时,以凤翔泥塑传承人胡新民创作的2017年央视春晚的吉祥物“凤尾鸡”为例,在教学创新时,将原有纹饰中牡丹花图案的颜色饱和度调低,“在保留了鸡脖、鸡身和凤尾传统民间喜庆色彩的基础上,大胆尝试运用现在流行的莫兰迪色系”,这种饱和度不高的灰系色发散出宁静与神秘的气息。这种改变没有破坏原有泥塑图案的原生美感,采用介于黑白和重彩之间的一种新的调色方案。这种改良后的文创图案,重新阐释了原泥塑的朴素感。

在保持基因内核不变的基础上,凤翔泥塑还可以利用现有的品牌影响,增加文化附加值。如提取泥塑制品的形制与图案,融入包括桌垫、书签、折扇、杯具、手机壳等文化用品和家居摆件、沙发抱枕、卧室床品等现代生活用品的图案设计中,拓展凤翔泥塑文化基因的附加值,以及其“玩赏”主义的实用性和长期变现。

五、结语

凤翔泥塑的文化基因有三个文化地层,最深层来自仰韶文化前期的大地湾制陶文化遗存,中间层是关陇(今陕西关中和甘肃东部地区)风物文化的积淀,最表层则是秦地泥俑文化与南方制瓷文化的嵌合,体现了“匠人美学”和“匠意”的凝结。

凤翔泥塑作为地方非物质文化遗产,在社会变迁、地域交流、文化融合和受众审美意识变化的情况下,不可避免地发生着基因重组和变异,特别是因为地域隔阂的消失,会使其传统基因产生突变。在产业拓殖等使文化基因发生动态演变的过程中,在手工制作转化为产业化操作的过程中,要保护传承好凤翔泥塑的文化基因,不能将工厂化制造和商业获利行为过度地作用于民俗文化之上,任意地剪切、增添原生文化基因的片段,也不能采取迎合式的基因改造。凤翔泥塑之所以能成为地方名片,正是基于其独特的“匠人美学”特征,只有维护其基因特征的稳定,在民俗工艺传承和产业拓殖中才会源源不断地产生“匠人造物美学”的长周期变现效应。