基于皮影艺术的中国传统动画电影创新途径

关键词:皮影艺术 动画电影 非物质文化遗产 创新途径

皮影艺术作为非物质文化遗产中的一种独特艺术形态,为动画制作带来了创意和灵感。皮影戏和动画技术的融合,不仅能够丰富动画创作的表现手法,还能够拓宽中国传统动画电影的题材范围。因此,我们有必要深入挖掘和应用皮影艺术所蕴含的审美价值,为中国的传统动画电影注入新的生命力,传承和弘扬中国传统文化的独特魅力和核心精神。

一、皮影戏与动画的历史渊源

皮影戏作为一种历史悠久的中国传统艺术,历经了近千年的传承与变迁,成为中国历史文化演变的见证者。关于皮影戏的起源,尽管现在还没有确切的证据表明它起源于汉代,但到了宋代,皮影戏已经进入了第一个兴盛阶段。在那个时代,皮影戏的种类繁多,行业发展水平也相当高,因此出现了各种行会组织。文人们在文章中也开始描述皮影戏的表演,如孟元老在《东京梦华录》中所述都城汴梁过节时皮影戏的盛大场面。进入元代,皮影戏不仅被视为加强军队和活跃士兵文化生活的主要娱乐方式,同时也逐渐从城市的勾栏瓦肆转移到农村的山野田间,在“祈福禳灾”的同时也催生唱影世家。中国皮影戏也随着蒙古军队的征伐的足迹,被带到了各个国家,之后因其独特的艺术表达手法和传播性,在法国、英国和荷兰得到了空前的发展。

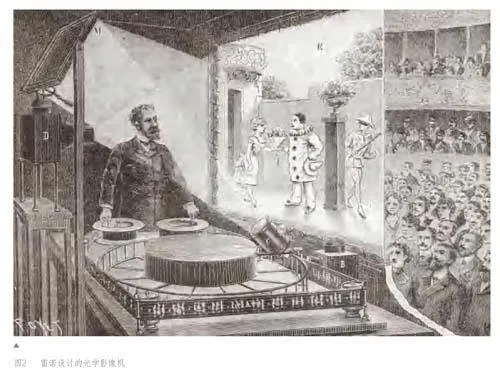

19世纪末的法国,艺术家埃米尔·雷诺借鉴了中国的皮影艺术,并利用光学理论创造了“活动视镜”。1888年,雷诺成功融合了“活动视镜”与幻灯技术,从而创造出被称为“光学影像机”的设备。它为动画技术奠定了坚实的基础,并代表了动画播放系统的初步形态。1892年,他在巴黎的葛莱凡蜡像馆首次公开播放了被称为“光学影戏”的动画电影《可怜的比埃洛》。显然,雷诺巧妙地融合了“皮影艺术”与“光学原理”,从而创造出了动画,皮影戏可以被视为“动画艺术的先驱”。

二、皮影艺术在动画创作中的审美价值

(一)意象化的平面造型

皮影戏的制作方法和表演形式决定了其平面化的造型特点。在造型设计上,融合了古代壁画、佛教造像、戏曲脸谱、戏曲服饰、民间剪纸和木版年画等传统元素,再加上光线的运用,皮影人物在幕布上形成的“侧影”为观众带来了强烈的视觉冲击,展现了一种朴实与力量并存的美感。皮影戏在平面造型上的独特之处在于其线条的简练、劲挺和爽利,它并不追求写实的艺术手法,而是根据角色的特性进行夸张处理,通过线条将现实中的细微之处和不规则元素凝练为具体的艺术形象。这些线条由直线、弧线以及几何形状组成,给人一种明朗和清晰的视觉体验。皮影人物的善恶忠奸往往通过几条线交代清楚,即“以形传神,形神兼备”。

然而,皮影戏中的角色多为古代的人物和鬼怪造型,其场景设计带有浓厚的古朴风格,这可能对现代人来说难以完全理解和接纳。因此,我们应该充分利用皮影艺术这一独特的平面艺术特征,将与现代审美相契合的角色和元素融入动画创作之中。除此之外,皮影艺术中的镂空技艺也构成了其平面艺术特点的一个关键组成部分。皮影艺术的镂空设计使得角色、动物或其他物体的造型更为鲜明、立体和富有层次感。镂空设计不仅丰富了皮影形象的光影效果,还使其整体造型显得更为生动和逼真。

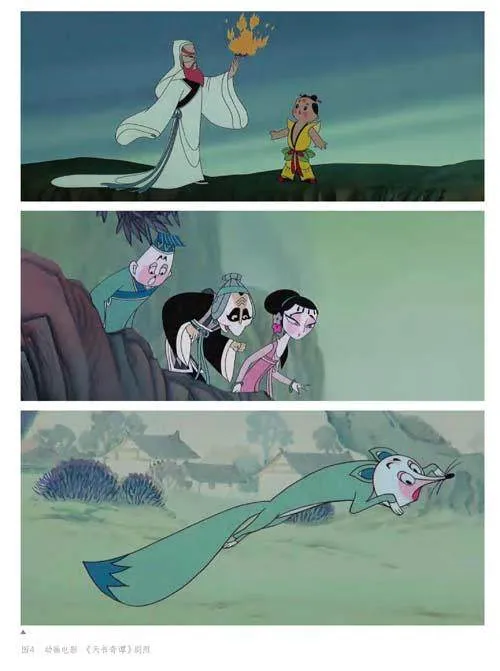

皮影艺术意象化的造型源于戏曲脸谱,并遵循“生、旦、净、丑”这几种戏曲人物造型分类。以动画《天书奇谭》为例,其中的角色分别对应了戏剧中的不同行当。袁公是老生、蛋生是娃娃生、老狐狸精是老旦、县太爷是丑行、府尹大人是净行。角色组合的独特设计,不仅可以突出人物的善与恶,还能为电影带来更多的喜剧效果。这种意象化的造型不是对自然物象的真实模仿,而是基于意象观念进行的创造,因此皮影艺术可以被视为一种具有象征意义的艺术形式。《周易·系辞上传》载,孔子说:“书不尽言,言不尽意。”但圣人的思想难道真的难以理解吗?孔子回答:“圣人通过形象来表达自己的意图,并通过卜卦来表达自己的观点……智者有能力观察世界的复杂性,并用各种比喻来描述它,这就是所谓的‘象’。”“象”并不代表自然中的客体,但它是对客体的模仿、描写、象征甚至变形,“象”本身就带有主观创造的属性。皮影艺术家追求的是一种意象化的造型理念,他们在创作时不受人体解剖学和人体真实比例的限制,而是根据自己脑海中对现实事物的印象,采用抽象、夸张的创作手法来表达他们心中的皮影形象。因此,皮影戏中的人物角色、动物和其他物体在造型设计上展现出了更为自由的风格。

虽然皮影是一种平面造型的艺术形式,但在其制作过程中,人物造型运用了中国特有的散点透视手法成功营造了空间和立体感。这种技法不受现实焦点透视的束缚,它融合了多种视角的造型手法,成功地复原了物体的外观,从多个不同的视角全面展示人物的个性和特点,并赋予其三维效果。

(二)程式化的装饰美

皮影戏的装饰风格深受民间剪纸艺术的影响。无论是人物角色、珍禽异兽,还是舞台的背景、将相府邸、军营的帐篷、各种亭台楼阁等,都采用了多角度和多视点的艺术手法,既有固定的形式,又展现了浓厚的装饰审美。首先,在皮影形象的制作过程中,艺术家经常使用夸张和变形的技巧来描绘。例如通过夸张或缩小人物的五官、发型和服饰,或者对景物的形状和色彩进行适当的变形处理,使皮影更加生动有趣,具有更强的艺术感染力。夸张和变形的处理方式,不仅能够吸引观众的眼球,更能够使其在短时间内领略到人物和景物的精髓。另外,皮影艺术的简约与概括也是其装饰性特征的重要表现,人物和景物部分通常被概括为简单的几何形状,以突出形象特征和动态感,从而强调整体效果和对形象特点的精准捕捉。

虽然皮影的装饰性雕刻图案确实能为观众带来视觉上的享受,但当这种装饰元素被用于动画角色的造型设计时,如果过于复杂和烦琐,可能会削弱整体的视觉效果,从而降低角色形象的感染力,观众可能容易“出戏”。另外,在影像叙述艺术中,角色的动态行为和故事情节的进展可以让观众产生强烈的代入感。相比之下,观者会对角色的静态外观特点失去兴趣。因此,有必要简化皮影的装饰形态,使其更适应于动画制作。

(三)喜剧化的节奏美

皮影戏因其独特的“平面化”造型而被誉为“平面傀儡”,拥有通过动作创造喜剧效果的优势。皮影艺人为了使皮影人表演更为生动,会使用特定的工具来控制皮影人的颈部和其他可移动的关节点,确保皮影人在幕布上能够完成各种动作,如前进、后退、翻滚和坐跳等。这种通过机械关节连接展现的动作带有一种滑稽的感觉。尽管皮影艺人的操纵技巧高超,但皮影人独特的造型和运动方式却使得他们的动作显得僵硬,带有一种机械的味道。这是皮影表演的局限性,同时也是其独特性的体现,在动画制作中,若能展现其“喜剧化”的机械化运动特征,即可扩宽动画动作表演方面的艺术语言。

以动画短片《桃花源记》为例,它吸取了皮影艺术中的机械化手法,使得动画中的角色也像皮影人一样转身,同时还加入了拉伸和跟随的效果,展现了一种流畅且独特的表演风格。

(四)留白的想象空间

皮影艺术中,留白作为一种独特的表演形式,目的是利用暗示、象征和模拟等技巧,为观众提供丰富的故事情节,增强观众的参与感和想象空间。皮影以意象化的平面造型为特色,这意味着它不需要过多的空间场景来影响角色的演绎,这样的展现手法与国画里的留白技巧极为相似。首先要明确的是,皮影戏中的留白效果主要集中在视觉上,它通过少胜多和无胜有的方式,为观众带来了一种视觉上的简洁和有深度的体验。在人物形象的留白方面,主要是通过展示侧脸或半侧脸的形态,以便让观众能够自主地想象出人物的正面形象;情节发展的留白部分是通过含蓄的暗示和模拟来呈现的,目的是让观众根据表演中的情节来推测具体的情节进展;背景的留白起到衬托的效果。比如在描述悲伤或离别的情境时,利用留白的方式能让观众深入体验到特有的情感和氛围;在表现紧张或激烈的战斗时,通过留白可以让观众更加关注角色的动作和表情,增强紧张感和刺激感。例如在动画电影《桃花源记》中,运用空白的场景渲染将太守和渔夫在武陵源寻找桃花源的艰苦过程展现得淋漓尽致。

综合来看,在皮影艺术的形态设计中,留白既是“无”又是“有”,它既是抽象的又是实体的。皮影戏达到了一种“空灵”的艺术境界,这不仅体现了皮影戏“有无相生”的诗意美学,还体现了其深厚的审美价值。在动画制作的过程中,为了确保角色能够完整地演绎其叙述内容,我们应该为观众预留足够的空间进行想象和回味,这样可以促进角色与观众之间的精神交流,这正是皮影戏与动画融合的意趣所在。

三、皮影艺术在动画创作中的美学体现

(一)诗意之美

皮影戏的诗意之美主要体现在整体的神韵上,而这种“神”的来源则是对“形”的精准把握。皮影戏中的“形态”蕴含了皮影艺术家对“酸甜苦辣”生活的感受,这些生命的体验整合到可视、可听、可感的皮影演出之中。在演出中,灯光下的皮影形象,将五彩斑斓、栩栩如生的“世间百态”呈现在画布上,为观众提供了视听的享受。再者,皮影艺术中的诗意之美是通过其精湛的雕刻技艺得以体现的。皮影人是由皮革雕刻而成的,艺人以刀代笔,不仅将各种人物、花草、楼阁等形象刻画得惟妙惟肖,还充满了浓烈的乡土风情和人文情怀,为人们带来了独特审美体验。

(二)虚实相生

中国传统艺术高度重视“虚实相生”的理念,这一点在皮影戏中也同样适用。例如中国的传统园林艺术强调“咫尺之内,再造乾坤”,而中国画则强调“虚实相生、无画处皆成妙境、知白守黑”。皮影动画《桃花源记》巧妙地运用了传统水墨画和工笔画的艺术技巧,生动地展现了“桃花源”的山水、植物和建筑等环境背景。这些场景运用了虚实相生的设计方法,成功地构建了一个宁静而幽雅的艺术意境。皮影戏中“虚实相生”技巧的精妙之处在于它依赖光和影的相互作用,通过皮影形象与光源的距离来展现远近效果。离光源越近越模糊,离幕布越近越清晰,从而产生一种朦胧的视觉效果。虚实相生的艺术手法勾勒出一幅幅极具东方神韵的光影世界,这能够给拥有相同文化背景的观者带来无尽的遐思。

(三)动静结合

皮影艺术融合了多种艺术元素,包括绘画、雕塑、文艺、音乐、戏剧等,形成了一种多元化的艺术形式。皮影艺术可以被划分为两大类别:其一是相关道具,其二则是皮影戏本身。皮影艺术中的道具是其静态的呈现方式,而皮影戏则是将这些道具与时间的流转相结合。皮影戏巧妙地将人偶、道具和背景等各元素结合在一起,在灯光的照射下,展示生动的影像,演绎生动的故事。动画的制作方法是绘制一系列连续的图像,并借助视觉的暂留效应,以连贯的方式展示动态的视觉效果。二者都是由“静”到“动”的艺术创作过程,都具备动静结合的艺术特质。因此,由它们融合而成的皮影动画不仅展现了流畅的动态美感,还融入了皮影特有的审美魅力。

四、皮影艺术在动画创作中的情感抒写

皮影戏是一种由艺术家通过视觉、听觉和叙事三种途径,将他们内心的思考和情感传达给观众的生动艺术形式,是一种擅长“讲故事”的民间艺术形式。在视觉上,这些具有夸张手法、鲜艳色彩和精湛制作工艺的皮影人偶都是对现实生活中真、善、忠、恶各方面的真实反映。在听觉上,皮影艺人在光影的交错中,双手舞动着皮影人偶,讲述着生活的故事,并因此形成了唱本,实现了口耳相传。在叙事上,皮影戏主要以民间故事和历史传说为主题,这些内容充满了人类的真挚情感和生活智慧,为现代动画剧本的创作提供了深刻的启示。

从我国早期的皮影动画,如《猪八戒吃西瓜》《人参娃娃》《金色海螺》中,我们可以观察到创作者正在探索国产动画电影新的展现方式。然而,这些动画更多地强调皮影与技术的融合,形式大过内容。因此,当下很多皮影动画的创作更多的是对风格的探索,并未更深入地关注和满足社会大众的情感需求。

为了打破中国传统动画电影艺术创作形式的“固定化”,我们需要学会运用皮影戏独特的艺术表现形式,通过将人们关注的问题和热点,如环境保护、人文生活和科技进步等融入中国传统动画电影的创作中,呈现出一个与当代社会紧密相连的民俗场,在深入挖掘传统艺术核心内涵的同时讲述好符合时代特色的故事,与当代观众产生情感的共鸣。

五、结语

近几年,随着中国传统动画电影的发展和推动,观众对传统文化遗产产生了浓厚的兴趣。伴随着这种文化需求,又陆续推出了多部国产动画电影,如《哪吒之魔童降世》《姜子牙》《新神榜:哪吒重生》《新神榜:杨戬》《白蛇2:青蛇劫起》等根据中国神话、中国古代文学改编的作品。显然,当前的中国传统动画电影形式还比较单一,以民间故事和神话传说为题材的动画电影在国内动画市场中仍占据主导地位。梳理早期的中国传统动画作品,我们可以发现动画创作者始终坚持将中国的传统戏剧、皮影戏、剪纸等艺术元素融入动画创作之中。然而,随着动画制作技术的快速发展和观众对“中国风”视觉效果的强烈追求,造成了国产动画只将传统元素“华丽再现”,缺少对传统元素的深层诠释和活化运用的问题。基于此,将皮影艺术融入中国传统动画电影的制作过程中,既丰富了电影的艺术表现形式,还为当代观众提供了一种全新的视觉体验。同时,这也为传统艺术的继承和创新提供了新的可能性。