探索“可能世界”

关键词:中国数字艺术大展 新媒体 数字艺术 技术赋能

数字艺术是艺术与科技融合的产物,依托数字技术进行艺术创作与表达,推动艺术创新。近年来,数字艺术不仅在影视、游戏、广告等行业大放异彩,还成为文化传承与创新的重要载体。随着文化娱乐需求的增加,市场需求持续扩大,推动了数字艺术产业的快速发展。数字艺术正以其独特的魅力影响着当代艺术的面貌。

为深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述和指示批示精神,推动美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰,发挥好美术在服务经济社会发展中的重要作用,让美术成果更好地服务于人民群众,满足人民群众的高品质生活需求,中国美术家协会、浙江省文学艺术界联合会、中国美术学院于2024年4月共同主办“首届中国数字艺术大展”。

一、大展概述

首届中国数字艺术大展是中国数字艺术发展的里程碑,展览于2024年4月18日至6月3日在中国美术学院美术馆开展。大展以“可能世界”为主题,展现出中国数字艺术发展过程中科技、哲思与艺术的碰撞。量子理论架设出无数个平行宇宙,所谓现实不过是存在世界中的无限分之一。现实世界由无数种“可能”交织而成,这些“可能”从过去而来,向未来而去。历史与现实的不断相融相湮,形成边际氤氲的海洋。人类纪蕴含的强大力量使这片海洋暗流涌动,当我们关心“现实(The Actual)是什么”时,“可能(The Possible)是什么”也会涌入视线。“可能世界”则用以收藏形态万千的世界幻想。“太空史诗”“寰宇大观”“仿生格物”“无尽洞天”是大展的四个板块,涵盖计算机图形(Computer Graphic,以下简称“CG”)绘画、数字影像、交互艺术、混合现实(MR)、人工智能生成式艺术(AIGC),以及其他与数字技术深度融合的艺术作品。组委会从12000余件报名作品中遴选出的210件作品展现出艺术与科技深度融合下的艺术界与社会的新质生产力。大展聚焦数字时代下的艺术创作与技术创新,是对中国数字艺术发展历程的一次全面回顾,也引发了学界对数字艺术未来发展方向的深度思考和探讨。

与展览同期举办的还有中国数字艺术发展系列研讨会。各方专家围绕“中国数字艺术发展”“数字艺术的社会需求与人才培养”“中国科幻的视觉开发”“与AI一起进化”“数字艺术与产业”等议题展开充分讨论,特别是在数字时代下,人工智能、大数据、区块链、5G、云计算等前沿数字技术与文化艺术之间的快速发展与应用、互动与融合。研讨会着重探讨文化产业形态呈现多样化发展的趋势,聚焦探索新质生产力激发的有效方式,及其如何推动社会文化进步与经济转型,为艺术创作开辟全新的手段和广阔的空间。

二、数字艺术的定义、特点和分类

数字艺术是当代富有探索精神和前沿意识的艺术领域。大数据、区块链、5G、云计算等数字技术与人工智能前沿技术的快速发展与广泛应用,显著推动了社会文化进步和经济转型,也为艺术创作提供了全新的手段和广阔的空间。数字艺术距离艺术实践的核心领域越来越近,它打破了传统艺术学科的边界,并通过与现代艺术、数字科技、智能制造技术、视听产业以及流行文化等多元领域的融合,持续推动自身边界的拓展与创新。

(一)数字艺术的定义

数字艺术是一种以数字技术为核心,通过计算机生成、处理和展示的艺术形式。它涵盖诸如数字绘画、3D建模、虚拟现实等多种技术和形式,允许艺术家以颠覆性的手段和视角来创作和呈现艺术作品。数字艺术不仅丰富了艺术的多样性和表现力,还推动了艺术与科技的深度融合,成为当代艺术创作和体验的重要组成部分。

(二)数字艺术的特点

1.非物质性和互动性

对传统艺术而言,物质性是其创作的基础、表达的媒介,是体现原作特性、创造审美距离的关键所在。它贯穿于艺术创作的整个过程,使得艺术作品得以实体化和可感知化。但数字艺术具有非物质的特点,其作品可以是动态的、交互式的。正如英国历史学家约瑟夫·汤因比所说,信息时代的非物质已不是依托于物质的真实存在,而是由信息技术形成的虚拟存在,是一种并非真实却看似真实的图像或空间。

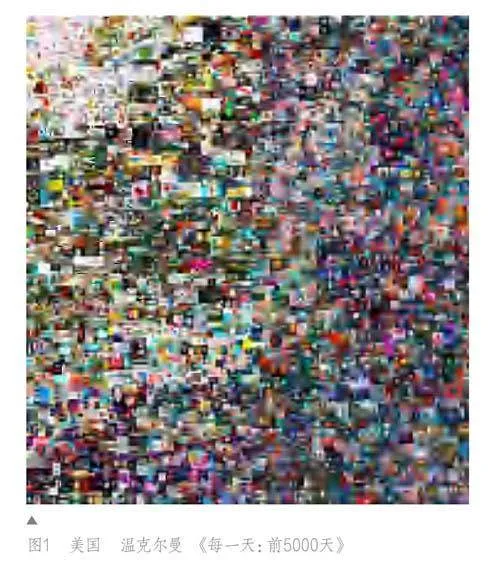

美国数字艺术家迈克尔·约瑟夫·温克尔曼以“Beeple”的名字为人熟知,其创作的《每一天:前5000天》(Everydays: the First 5000 Days)被视为数字艺术的先驱之作。该作品于2021年3月12日以价值6900万美元的加密货币出售。这是佳士得拍卖行卖出的第一个虚拟数字作品。可以预见,虚拟数字形态将来会成为数字艺术的重要形态。

2.跨界性和融合性

每个时代的艺术代表作都是其时代科技水平与艺术的高度融合。大众看待艺术品往往习惯从美学的角度切入,探讨作品的内涵、形式和美感,但很多人都忽略了艺术作品中蕴藏的科技因素。

跨界性也是数字艺术的特点之一,它决定了数字艺术是科技与艺术深度融合的产物。数字艺术涉及科学、技术、工程等多个学科领域,艺术家们常常与程序员、工程师等专业人士合作,共同探索数字技术与艺术创作之间的可能性。这种跨界合作不仅丰富了艺术作品的形式和内容,还推动了数字艺术的进一步发展。

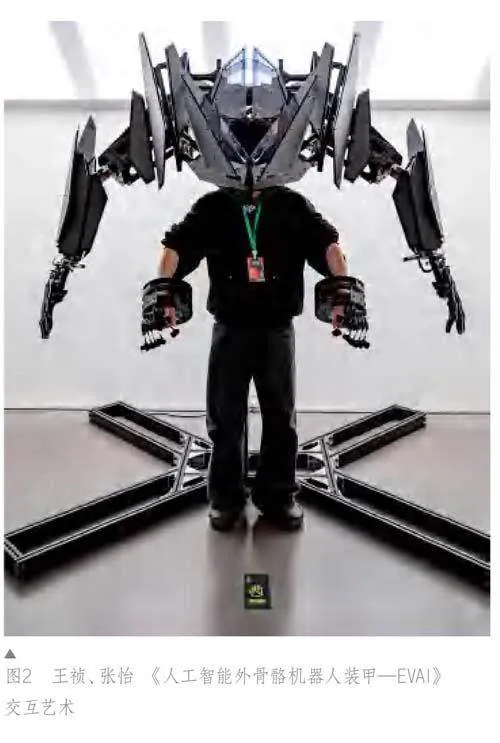

在《人工智能外骨髂机器人装甲——EVAI》这件作品中,EVAI是一款功能强大的可实时操控的穿戴式机器人,其装甲由轻量化材料制成,提供了极高的舒适度和自由度。EVAI的每个手臂可以独立运动,以适应各种复杂的环境和任务,其内部配备了先进的传感器和算法,能够精准地感知使用者的运动意图,配合身体行为进行拓展和增强。

随着AI技术的不断发展,数字艺术家们拥有更加智能化和个性化的创作工具。AI可以通过深度学习和数据分析,理解艺术家的创作风格和偏好,提供个性化的创作建议和辅助。

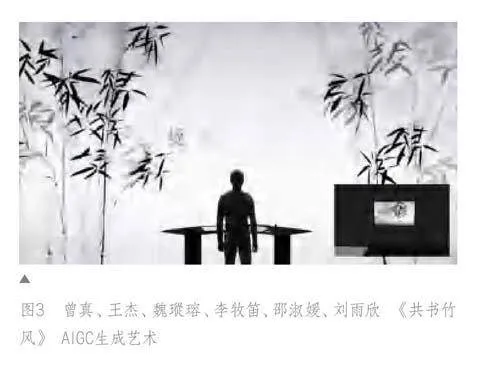

《共书竹风》构建了一个虚实混合的交互方式,引导大众重温书写体验。该作品第一部分是人与人工智能协同设计的一套融合了汉字结构与竹枝竹叶形态特征的竹风字体;第二部分是虚实混合的交互系统,观众提笔在纸面上书写诗句,诗句则被投递到数字世界中,并实时变换为竹风字体,化为竹枝细叶,飘向竹梢。

(三)数字艺术的分类

数字艺术涉及的技术不仅在于创意表达,其制作、传播和观看方式也在不断地发展和进化。数字艺术采用不同的电子媒介生成数字产品。随着数字技术与日常生活密不可分地交织在一起并不断发展,新的艺术途径不断涌现,艺术家的工具箱更加多功能化。数字艺术本身正在不断的发展进化中,可以说数字艺术作品整合了人类艺术史上的各种艺术形态,代表了未来人类艺术发展的方向,充满无限可能性。从静态的图像到交互生成的动态影像,数字艺术作品的最终形态也呈现出纷繁复杂的变化。首届中国数字艺术大展组委会通过数次商讨论证,最终确定了数字艺术的分类规则、评审标准及征集办法,形成“CG绘画”“数字影像”“交互艺术”“混合现实”“人工智能”和“其他”这六大类别,这也是国内首次对数字艺术进行的官方分类。

三、数字艺术的发展趋势及创新潜力

本次大展上,有许多优秀的数字艺术作品极具开拓性,它们呈现出的面貌是中国数字艺术现状的缩影,也预示着中国数字艺术的发展趋势。

第一,从中国传统文化中汲取创作灵感。大展上的许多数字艺术展现出具有东方审美趣味的奇幻世界,穿越古今时空,将大众对“东方”世界的想象展现在眼前。作品《九歌图》描绘出诗人屈原的代表作《九歌》中生与死、爱与恨的缠绵与旷达。九首楚辞以古神为载体幻化的天地日月、山川河流给予艺术家想象的空间。《九歌图》使用CG渲染,结合中国传统水墨的风格和云水特效,构建出《九歌》中宏大世界的现代表现。该作品也曾荣获第100届纽约ADC (Art Directors Club,艺术指导俱乐部)年度设计大奖金奖、日本插画大赛全场唯一金奖等诸多国际荣誉。作品《桃花源》复现并重建了陶渊明《桃花源记》的世界观架构,以观察者的视角展现了“桃花源”融入外部世界之后,受泛娱乐化现象的波及与资本的干预,产生的异化现象。创作者将现代流行文化符号Emoji(视觉情感符号)同古代娱乐项目进行异象重构,创造了一个观察娱乐化景观社会的趣味视角。

第二,数字艺术在国家盛典中的应用更加广泛和深入。

在“寰宇大观”展区,国家盛典和未来重大科技发展项目中的数字艺术作品齐聚一堂。该展区涵盖虚拟现实、增强现实和交互技术的应用,为当代国家盛典的举办注入了前所未有的创新活力,这些作品在弘扬中国传统文化、促进国际交流等方面展现出无限潜力,将盛典推动人类文明进步的作用提升至新的高度,使数字艺术紧密地将个体使命与国家形象、民族历史密切联系在一起。

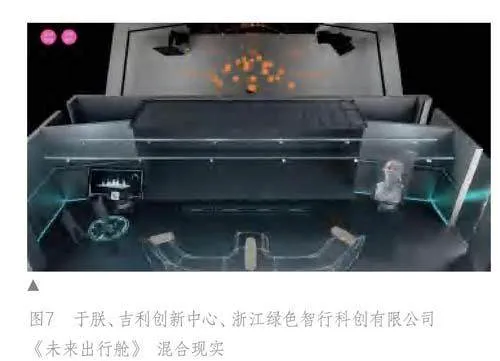

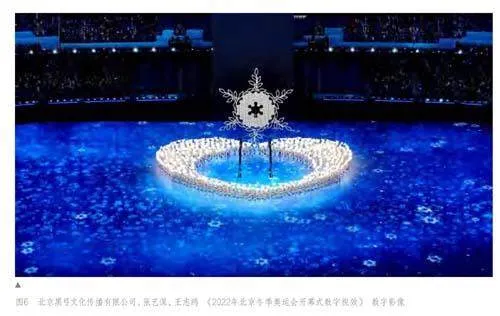

近年来,中国主办的各类大型活动充分运用了数字艺术,打造令人惊艳的时空景象。比如2022北京冬奥会开幕式的数字艺术团队打造的中国式浪漫场景以数字艺术的形式来到大展的展览现场。《未来出行舱》则是一个落地杭州湾的沉浸式交互体验空间方案,其构建的数字孪生世界以及混合现实城市环境的未来出行场景是对未来出行方式提出的一个富有想象力的提案。

第三,让“走近”艺术变为“走进”艺术。借助数字技术让艺术“升维”,让观众真正走入艺术世界。沉浸式艺术空间提供了一种数字化时代的声光熠熠的体验方式。观众在其中仿佛挣脱了时空的束缚,得到超越传统艺术的体验。

在《衍》的数字世界中,现实中的声音经过数字介质的拆解、重组、压缩和膨胀转化成了新的数据能量,形成了无序的、偶发的数字流场。《衍》所带来的“生成”与“运动”,描述了觉知、无常、平等的世界观,从我们认识这个世界开始.从生到灭,从弥到散,建构了一个沉浸的、多维的、身心的能量场域,唤起人类直觉与知觉的更多可能性。

《文字光华》的创作灵感来自张衡《思玄赋》(出自《文选》)中的“夫焱之为物也,光华之所聚也”。汉字是象形文字,其结构和演变规律反映了中国人对事物独到的观察和理解,以及中国人对美的追求和创造。《文字光华》将甲骨文等汉字的演变与数字技术相结合,构建一个沉浸混合的现实空间。

第四,与艺术作品交互。《情绪几何》是费俊与代数几何数学家许晨阳以及心理学家刘正奎进行跨学科合作的艺术实验项目的阶段性成果。该作品邀请观众站上交互台并触摸采集设备,通过采集观众的心率等生理数据进行计算,生成“因人而异”的情绪化的动态三维图形。《描摹或共生:今日珍禽图》灵感源于中国的传世名作——五代画家黄筌所作的《写生珍禽图》。作者借用名作中珍禽飞乌的外形,让每个观众选择一只飞乌在屏幕上重新绘制上色。最终,观众绘制的各色飞乌通过交互技术上传至大屏幕,与名作中的群乌交相辉映。古人和今人的创意通过数字平台交融在一个时空,完成了一次古今对话。

第五,定制交互体验。扩展现实技术带来了全新的交互体验,我们能够通过眼镜和手柄去经历一段提前设计好的情境。在“何以文明”展区,中央广播电视总台“央博”数字文化艺术博物馆的混合现实作品《何以文明——中华文明探源工程成果数字艺术大展》首次利用数字化技术构建移动化、全沉浸、交互式的时空框架,实现了“崇龙尚玉”红山遗址、“文明圣地”良渚遗址等10个中华文明探源工程重点遗址复原的线上展出,观众通过自由探访文明成果、亲身体验祖先生活,“中华何以五千年”伟大辉煌再现。除此以外,此展区还展示了“央博”联合阿里云、中国美术学院创新设计学院师生共创作品《良渚制玉全流程复原》。

四、结语

2300多年前,庄子构筑了一个元宇宙雏形。在他的世界中,“天地与我并生,万物与我为一”,鲲鹏扶摇直上,蝴蝶振翅,他诗意地栖居于大地之上。而如今,数字艺术让人跨越现实的边界,使“混合时空”生活成为可能。

互联网为数字艺术提供了前所未有的展示机会和传播途径,推动了数字艺术的普及和发展。随着时代的进步和技术的颠覆式发展,数字艺术在文化创新和产业转型中的作用愈发重要和强劲。在文化创新方面,数字艺术能够推动艺术形式的创新,促进文化交流与融合,拓展艺术的受众,开辟社会美育新途径。在产业转型方面,数字艺术能够赋能传统产业转型升级,创造新的经济增长点。

数字艺术自产生以来,即以对新媒体、新形态、新观念、新方法的运用开始,便受到艺术界、教育界、产业界的广泛关注,数字艺术正在迅速成为全球艺术体系的重要板块。我们期待中国数字艺术大展能够发展成在国际上影响非凡的数字艺术盛会,吸引全球的艺术家和观众参与其中。