构建智能时代设计教育的信息图谱:清华大学设计学科毕业设计巡礼

关键词:智能时代 人才培养 设计教育 毕业设计

智能时代的设计教育在人才培养各环节面临新的挑战和机遇,尤其是作为本科生和研究生培养成效重要检验节点的毕业设计,承载着更为系统和综合的设计教育信息图谱构建的职能。随着信息技术的迅速发展,传统的设计教育已不足以应对当今复杂的设计需求,设计师需要有效地解决涉及社会、技术、文化和环境等多方面的问题。现代设计院校在培养人才时越来越注重技术创新的整合、场景构建的训练、全球视野的培养、跨学科合作的协调。这些因素不仅驱动着教育方法的更新和设计学科新知识的生产,同时影响了毕业设计教学的实施。

国际上越来越多的设计院校通过更新课程体系以探索智能时代创新设计人才培养的新模式。例如,美国普渡大学工程学院启动的“引领能源转型升级和可持续发展计划”项目,致力于推动未来跨学科跨专业人才培养,以及设计可持续能源转型所需的电力系统、产品和工艺,以加快全球经济与能源“脱碳”。该项目旨在协助教师开发新课程,拓宽融资渠道,促进校企合作,加快能源转型,促进先进技术发展。2024年,新加坡国立大学举办“今日教育:塑造未来人才”的对话活动,与校友、教职工以及民众共同探讨现代大学如何满足未来劳动力市场的技能需求以及教育改革的有效路径,新加坡国立大学通过引入跨学科核心课程,利用人文与科学学院以及设计与工程学院的联合课程,培养学生处理更为复杂问题的能力,并构思超越学科界限的解决方案,以便学生在未来的工作中获得更好的职业发展。

在探索新型设计教育体系的过程中,毕业设计是学术评价体系构建的重要组成部分,又是检验教学成效及展示学生能力的重要平台,毕业设计扮演着构建新型设计教育知识网络的关键职能。通过毕业设计,学生不仅可以有效整合所学知识和技能,还能够探索和实验新的设计方法和解决方案。近年来,诸多设计院校致力于鼓励学生运用智能设计工具和方法,开发新材料和新技术,推动设计创新,构建新产品、新服务、新业态、新品牌。这种依托于毕业设计的教学实践不仅有助于提升学生的设计能力和专业技能,还能培养他们在面对未来职业生涯时所需的创造性思维和解决实际问题的能力。2024年的清华大学设计学科毕业设计作品在一定程度上呈现出智能时代设计人才培养的新模式,表现出以下三方面的特征。

一、关注技术语境中的人本与社会问题

智能技术呼唤设计师更为人性化地解决社会问题,设计教育需要引导学生关注并深入理解社会问题的本质及其影响,并有能力构建结构化的创新解决方案加以应对。设计院校通过引入跨学科的课程内容和毕业设计项目实践,培养学生多元思维和整合创新的能力。例如,社会学、环境科学、心理学等相关学科的知识介入,让学生能够更好地理解和分析复杂的社会问题,并提出可行的人本设计解决方案。同时,毕业设计还应为学生创造更多的与社会互动和实践调研的机会,使他们能够深入了解问题的现实情况和用户的真实需求。在毕业设计中,通过项目制教学“做中学”的训练,学生不仅能在毕业设计中展现出对社会问题的深刻理解,还能够为社会创新和进步贡献他们独特的智慧和设计力量。毕业设计的教学训练通过引导学生面向未来技术乌托邦和反乌托邦的应用场景构建,将有效地帮助未来设计师反思人类在应对气候变化、疾病治疗、老龄化社会、城市化进程等问题中展现出设计师应该具备的社会责任、人本关怀和创新伦理,构建智能时代面向人类福祉的产品及服务系统的创新设计能力。

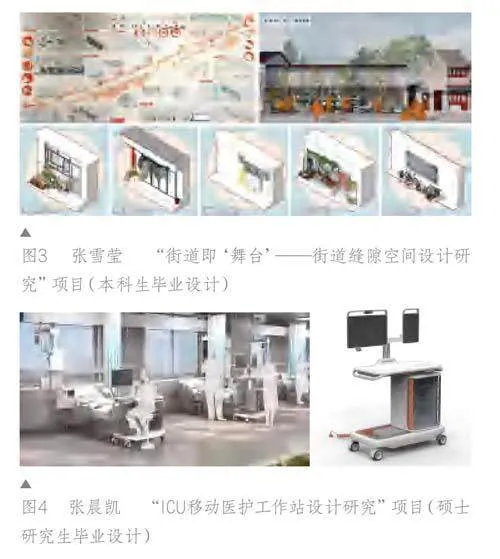

“城市突发洪涝灾害现场医疗急救产品设计研究”项目聚焦气候变化引发的城市洪涝灾害对医疗救援产品的迫切需求,体现了设计学与现代医疗急救措施、管理学、工程学的交叉融合。该项目借助AIGC(生成式人工智能)辅助草图迭代,为设计过程提供灵感支撑,最终开发了一套面向城市洪涝灾害的医疗救援系统。该系统包括水域医疗救援平台、救援转运艇和近岸物资转运站,通过对产品功能结构的灵活转换,将水域载具、人机工学担架、手持医疗设备、AED(自动体外除颤器)、注射与包扎用品、伸缩救援平台等功能性产品与服务有机整合,以满足水域救援、医疗急救、人员转运和物资补充的需求。该设计解决方案所构建的水域医疗救援场景,为气候变化带来的社会问题提供了人性化的创新解决方案。

“EASEWALK——行走障碍老年人居家辅助器具设计研究”项目(以下简称“EASEWALK”)旨在为骨质疏松和肌少症的老龄患者设计一款居家辅助设备,为老年人提供平衡稳定的移动支撑,兼具夜间照明和避障提醒等综合功能,帮助老年人在家中安全行走和起坐,减少跌倒风险。“EASEWALK”采用人体工学设计,为生理机能衰减的老年人群提供舒适、轻便、易于操作的人性化体验。该设计不仅是一款人体机能增强辅助器具,更是老年人生活中的贴心伴侣,为他们提供独立生活的信心和保障,帮助老年人自信地面对日常生活的挑战,从生理和心理多个维度提升老年人群的生活质量。

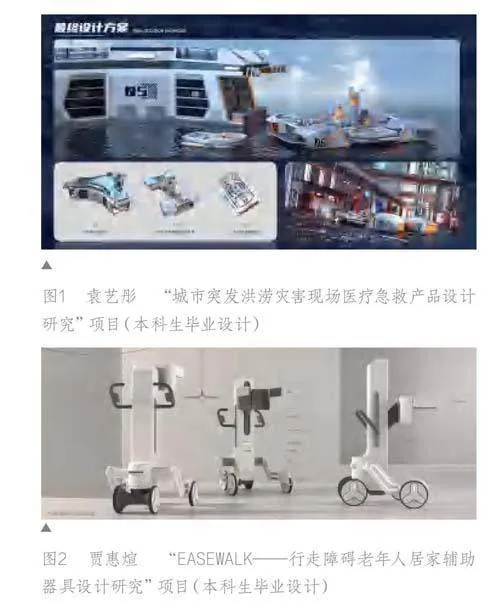

“街道即‘舞台’——街道缝隙空间设计研究”项目从人文视角关注城市存量更新中传统街道的样貌和活力。该项目以“舞台”为主题,将市民和游客等多元人群的生活和社交活动视为“剧本”,从城市空间、展览空间和日常生活的角度进行分析,为城市更新中的尺度关系、身份象征、叙事方式、空间关系和创造奇观等提出方案。该项目的设计者详细调研了杨梅竹斜街的现状,发现了街道缝隙空间的特色和潜力,提出三种轻质建造的设计策略。此外,该项目强调“街道”与“舞台”、“日常”与“戏剧”的互动,通过要素间的协同,使缝隙空间焕发活力,以“舞台”手法放大“日常”,促进不同人群的交流,推动和促进以人为中心的城市街道复兴与社会交流。

“ICU移动医护工作站设计研究”项目旨在打造一款为ICU(重症加强护理病房)设计的移动医护工作站,以求利用Al技术优化护士繁琐的工作流程,减轻其工作负担,提高救治效率。该工作站集成了病历自动记录、数据分析和患者监测等多种功能,实时捕捉患者生命体征,自动生成病历报告,减少手动记录的时间和误差。作为硕士研究生的毕业设计,该项目将技术应用与人性化场景构建有机结合:首先,基于Al智能技术的信息提醒系统帮助护士实时关注患者异常情况,提高护理质量和响应速度。其次,采用云存储技术,确保数据安全性和便捷性,方便医护人员随时访问和更新信息。其模块化设计和简洁友好的操作界面提升了工作效率和人性化体验,将减轻医护人员的心理压力,提高ICU的护理质量,是智能技术与人性化护理解决方案的有机融合。

通过上述案例可以看出,在智能技术背景下,设计教育正在向技术与人本设计深度融合转型。数字技术影响下的设计教育不仅关注技能传授,更注重人本设计作用于技术创新过程中的知识生产与知识迁移,以应对AI等数字化工具所带来的挑战。毕业设计教学环节应探索如何基于项目制实践教学将传统的设计理论、用户研究和设计思维等孤立的课程进行融合,培养学生的批判性思维以及知识整合创新的能力。通过跨学科的实践教育方法,结合计算机科学、心理学和社会学等理论方法,提升人本设计创新的广度和深度。从人文关怀、用户体验,到感性工学,未来设计师需要更加系统地、全面地了解终端用户和利益相关方的多元需求,通过深入的用户研究和流程优化,开展基于数据分析的用户访谈和情景模拟,构建技术应用的新场景、新产品、新服务,践行以人为中心的产业创新理念。

二、面向智能技术的场景构建与创新应用

智能时代的设计教育要面向人工智能、物联网、大数据等现代技术,面向智能技术的探索性应用显得至关重要。数字化技术不仅为设计工作提供更为高效的创新工具,更是设计创新的对象和载体。例如,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术为设计学院的学生提供了全新的设计体验和创意空间。学生可以借助这些工具模拟实际环境中的设计场景,实时观察和调整设计效果,在毕业设计中展现出更高水平的创意和技术应用能力。此外,数据分析和人工智能技术的引入为设计过程提供了前所未有的创新流程优化支持。通过大数据分析和AI生成技术,年轻设计师可以更准确地预测用户需求和市场趋势,优化产品设计和服务体验。在设计教育中,引入数据驱动的设计方法能够帮助学生从实证数据中获取灵感和指导,激发学生对现代技术探索的兴趣和动力,从而设计出更符合用户期待和更能满足社会需求的产品。智能技术的探索性应用不仅丰富了设计教育的内容和方法,还培养了学生在面对复杂设计挑战时的创新实践能力。设计院校应当充分借助于AIGC等智能技术工具,创新教育模式和教学资源,使学生成为具有技术前瞻性和整合创新能力的专业设计人才。

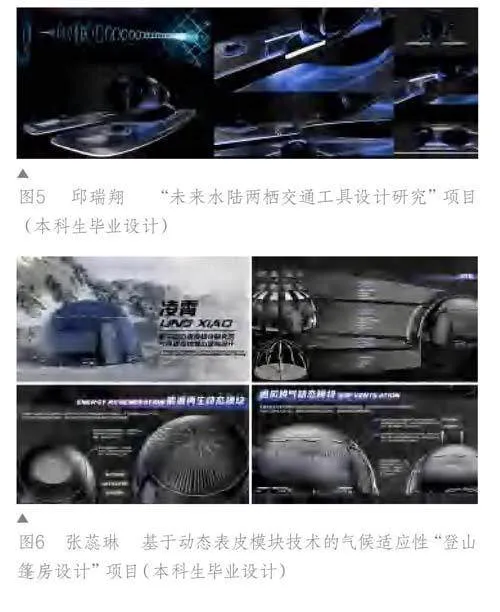

“未来水陆两栖交通工具设计研究”项目是一个未来水陆两栖车的设计方案,通过整合游艇和汽车的两种不同功能元素,探索灵活可变的外观与功能结构,满足不同用户的多样化出行场景需求。在该项目中,新材料和智能技术的应用提升了产品的性能和环保性。轻量化材料将提高能源利用效率并减少对环境的影响,先进智能驾驶技术将提升驾驶安全性和操控体验。该解决方案有效探索了未来技术应用的出行场景,创造出应对未来交通需求的新型水陆两栖交通工具新物种。

适用于高海拔环境的“登山篷房设计”项目运用动态表皮模块技术,实现了功能结构的一体化设计。篷房通过调节表皮性状,自动响应环境变化,实现恒温保暖、通风换气和能源利用的智能化控制。白天利用太阳能加热,夜间保持温度,通风系统根据空气质量自动调节,确保篷房内的新鲜空气持续供应。篷房表皮集成太阳能电池板为内部照明系统和操作设备提供电力,提升其能源自给能力。该项目不仅优化了登山者的使用体验,为登山者提供舒适的居住环境,还通过智能控制和自动化调节保障登山者的生命安全,展示了智能化自适应技术在极端环境中的巨大应用潜力。

“智能仿生蓝藻清洁机器人”项目采用水母动力仿生机械结构和自吸式水域清洁技术,通过模仿水母的脉动和旋涡环运动,实现高效的藻类吸食与储存功能。该机器人适用于浅水和低流速环境,利用太阳能和风能满足环保节能需求。该设计方案配备了卫星遥感监测、远程遥控、增氧曝气、水质监测和夜间灯光照明等功能,能够精准识别蓝藻分布情况,并实现高效清洁、夜间自主返回基站等功能,解决了现有设备回收率低的问题。基于仿生学理论方法,该机器人通过模拟水母运动进行高效、低能耗的藻类清除,展现出智能化和多功能性的特点,适用于内陆城市水体和中小型湖泊的环境治理。“智能仿生蓝藻清洁机器人”不仅可以改善水域生态环境,还将推动环保科技的发展,是利用先进技术推动环境可持续发展的一种设计创新尝试。

“扩散生成模型在潮流球鞋中的设计应用研究”项目是一位硕士研究生的毕业设计作品。AI扩散生成模型基于生成对抗网络,通过控制生成过程中的噪声增加与减少,实现高质量图像的生成。这种模型在艺术创作、设计、时尚、摄影及其他创意领域中具有巨大的应用潜力,特别是在潮流球鞋设计方面。AI时代的设计创新为设计建立了一个全新的坐标系统,在风格、形态、材质三大要素变量上重新定义了设计切入点,为设计方案的输出提供了更多可能性。AI技术为“可计算的创意”带来无限可能,不仅促进了设计领域的技术进步,还为设计教育工作者提供了新的教学和研究工具,推动创意产业的发展和跨领域的融合。

通过以上分析可以发现,人工智能、物联网、大数据等数字技术为设计的创新应用提供了更多可能性,特别是在模式识别、数据处理和自动设计生成方式方面显现出更为有效的创新支撑潜力。通过快速识别设计模式,人工智能为设计师提供了宝贵的数据参考和灵感支撑,例如通过分析大量设计作品来提取设计风格和元素,并将这些信息应用到新的设计中。此外,人工智能通过大数据处理进行分析和预测,为设计决策提供科学依据,从而优化设计方案并提高方案的适应性。以AIGC为代表的新一代智能技术能够自动生成设计草图、模型和原型,可显著节省时间和人力,使设计过程更高效。然而,通过本次毕业设计训练也可看出,在创造性、情感理解和复杂决策方面,智能技术仍存在明显的局限性。例如,人工智能技术缺乏真正的创造力,通常需要依赖已有的数据和模式,难以自主生成创新型的设计方案。在设计中,情感因素的理解和应用对于用户体验至关重要,但往往无法全面把握设计中细微的情感表达和用户反映。此外,面对复杂多变的设计环境,以人工智能为代表的智能技术的决策能力有限,难以处理高层次的设计问题,尤其是涉及跨学科、跨文化的复杂任务时,其可能无法综合考虑所有因素,做出最佳决策。因此,尽管针对现代技术的探索在设计领域展示了巨大的潜力,但设计教育应该聚焦于训练设计师在创新创意、情感表达和复杂决策等方面的综合能力,因为未来的挑战在于如何有效整合技术的优势,与人类设计师的创造力和情感理解能力相结合,共同推动设计领域的创新。

三、构建可持续发展的产品服务创新模式

面向“双碳”目标的可持续发展战略已成为设计教育关注的重要议题之一。学生需要深刻理解可持续发展的概念及其在设计实践中的应用维度,包括推广使用环保材料、优化资源利用、提高能源效率和减少废物排放策略。通过培养学生对产品全生命周期成本、环境影响评估和社会责任感的理解,高等教育为未来的设计师提供更广泛的视角和实践技能,以创造环境友好和具有社会价值的设计解决方案。在毕业设计环节,积极鼓励学生探索可持续发展和新材料应用的设计研究选题,促进设计全过程的环境友好,保障设计作品的长期可持续性。这种方法不仅为学生在不断发展的技术环境中构建持续更新的学习习惯提供帮助,也确保他们通过设计实践有效地为实现可持续发展目标贡献力量,树立积极的职业价值观和设计伦理观。

“海上风电制氢设备设计研究”项目结合海水原位制氢技术和镁基固态储氢技术,设计了一套海上风电制氢设备,旨在解决当前海上风电的消纳问题。该设备将通过利用未并网的风电电解海水制氢,并储存氢气,为海上风电的有效利用提供了创新解决方案。该项目不仅能够解决近海风电消纳问题,提高风电利用效率,还能为深远海风电开发提供新思路,展示了风电制氢在能源转型中的潜力和应用前景。该项目也为海上风电的可持续发展提供了切实可行的技术与设计支持,奠定了大规模海上风电制氢系统推广的坚实基础,为可持续能源的创新应用提供新的场景和设计方案。

“砖市——城墙下的可持续‘生长集市’”项目构建了以废旧建材再利用为特征的城市更新设计新思路。随着城市规划的推进,中国的城市已基本停止大规模扩张,发展的焦点从“增长至上”的扩张模式转向存量地区的更新。该项目围绕西安城镇化进程、历史背景和政治制度等因素展开研究,针对尚德映巷这样具有文化历史意义的地段所存在的现实问题展开分析,发现该区域虽已进行城市更新,但未能达到理想效果。目前城市中的一些空间难以被激活,亟须进行“再更新”,而该项目所展现的再更新解决方案不仅反映了城市发展的新需求,更有助于促进城市资源的优化配置和可持续发展。

“祀戎——安顺地戏设计”项目以安顺地戏为背景,针对传统文化的可持续创新发展展开设计实践。安顺地戏流传于贵州省安顺市的屯堡,结合武打与祭祀文化,具有独特的艺术特点和地域文化特征。该项目对安顺地戏的代表性面具造型进行了提炼和图形重构,结合舞台表演特征设计了动态图形,并进行衍生创作,实现了对安顺地戏整体样貌的文化传承与创新;运用综合性的设计手法,使观众能够体验全新的视觉效果,更好地理解和欣赏这一传统艺术形式;不仅传承和创新了地域文化,也是对艺术与技术融合的尝试,为传统戏曲注入新活力,使其在现代舞台上焕发光彩,广泛传播传统戏曲的独特魅力,增强人们对这一宝贵文化遗产的了解和喜爱。此外,该设计方案对促进传统文化的可持续发展具有特殊的社会价值。

“哈娜的选择”项目以布书为媒介,运用崇明土布等传统材料及拼布、刺绣、印染等传统工艺,诉说一个关于自我成长的故事。该项目运用趣味化的叙事方式和引人共情的内容,探索了崇明土布在现代艺术设计中新的可能性,并将这一非物质文化遗产推广到年轻一代的生活体验中。其设计灵感来源于崇明土布背后的女性传承故事,创作者借助布书的形式传达了母女情感与自我探索的主题,并在工艺实践中综合运用多种传统工艺技法,赋予每页内容独特的肌理与工艺美。该设计方案通过数字化视频展示的方式,增加了作品的现代性与动态感,吸引观众参与互动,扩展了崇明土布的受众群体,让观众深入体验该作品背后的文化情感与美学价值,为文化遗产在现代社会中的可持续传承与发展作出积极探索。

通过上述分析可以看出,面向资源合理利用和文化传承创新的可持续设计研究与实践已经成为设计教育的一个关键议题。在数智时代,通过学习如何利用数据分析和模式识别工具优化设计方案,可以帮助设计者了解如何评估和减少设计对环境的影响,以及如何在设计中嵌入历史文化传统,增强设计的社会责任感,推动社会的可持续发展。设计学院通过整合技术创新和人文素养,为未来的设计师提供更广阔的视角和实践能力,使他们能够创造出对环境友好且具有社会文化价值的设计解决方案。

四、结语

近年来,智能技术在现代设计院校人才培养中扮演的角色引发了广泛的讨论。以人工智能为代表的智能技术的广泛应用极大地提升了设计效率和创新能力,通过原型快速生成技术和数据分析,帮助学生在毕业设计中高效地探索多种设计方案,构建他们在面对复杂社会问题和现代技术革新中的创新应对能力。此外,智能技术有效促进了跨学科教育和全球视野的发展,培养学生理解全球设计趋势并平衡地域文化与国际市场之间的关系。

然而,智能技术应用也存在诸多挑战和限制。例如,生成式设计可能受限于已有数据和算法,难以创造真正具有革新性的作品,缺乏人类创造力的独特性。此外,在处理情感和直觉等非结构化因素上存在困难,可能影响设计作品的情感共鸣和用户体验。这意味着教育体系的调整也面临新的挑战,新技术的引入需要全面更新教学内容和教育模式,可能面临师资培训、资源配置以及文化转型等多方面的困难。

因此,推动智能技术在设计院校的应用,需要综合考虑其带来的创新机会和教育挑战,确保技术与人文的平衡发展。这不仅需要设计教育的持续创新,还需重新审视设计伦理和社会影响,以确保新一代设计师能够在技术与创意的交融中,为社会和环境的可持续发展作出积极贡献。这需要在设计教学中构建素养导向的深度教学。智能时代要关注设计学习认知的多元层次,将学生的高水平认知加工、深层次意义建构和多维度能力发展作为目标,以提升学生在深度学习的过程中高认知投入的主体性和体验性。

在毕业设计的教学环节,学生通过积极参与、综合分析、批判性思考等,获得对创新设计内容的超越性理解。技术支持的具身认知能够创生具体的情境知识与物化作品,使学生在毕业设计训练中实现身、智、情全面融合的参与,培养学生完整的认知结构和认知的广度深度。毕业设计通过综合性的实践创新训练,构建学生对外部认知网络的注意、选择、判断及内部认知网络的激活、校验、理解、生成等综合创新与决策能力,帮助学生掌握认知外包的机理和过程,了解智能工具的原理、逻辑和操作方法,理解其应用价值和潜在风险,在毕业设计环节充分认识自我、机器和技术的关系,跨越认知外包可能导致的设计教育陷阱。

由此可以推断,设计学院的毕业设计教学环节将进一步转向构建多态、多境、跨域的综合课程体系和训练生态。未来的设计专业的教学管理体制将转向更为开放、弹性、适应性的设计教学治理,推动构建更具开放性、弹性和适应性的创新人才培养过程。正如英国哲学家维特根斯坦所定义的那样:“创新是一种语言的升级,是一种对现有概念和表达方式的挑战和超越。它是我们与世界交流的一种新方式,是我们理解世界的一种新视角。”智能时代的毕业设计作品所展现的正是未来设计创新者们推动人类与技术进行可持续对话的新视角,也进一步促发了设计教育不断地从传统技能培训转向新型知识生产的过程。