饥饿与抗争

摘 要:自日军发动全面侵华战争始,大量领土沦陷,战争带来的瘟疫、饥饿席卷全国,长久以来人民与土地的联结纽带被切断。中国社会底层大众的逻辑是解决饥饿问题,饥饿问题已不仅是肉身层面的食不果腹,更是精神层面的匮乏与萎靡。因此,消除饥饿问题是蕴含着民族自立自强与反侵略斗争的时代命题。受共产主义思想与欧洲木刻版画的影响,国统区内的进步画家表现饥饿的身体对腐朽社会矛盾的揭露与讽刺;面对首要存在的饥饿问题,解放区并不直接描绘饥饿,而是围绕“消除饥饿”这一主题,反映边区的粮食生产策略,引导饥贫的人民逐步走向斗争。

关键词:抗日战争;版画;“饥饿”图像

基金项目:本文系2022年国家级大学生创新创业训练项目资助“陕西红色美术数字藏品开发”(202210729046)阶段性研究成果。

20世纪上半叶,民族解放与国家独立成为当时中国亟待解决的时代命题。近代中国为进行反侵略反压迫斗争,被迫打开国门、打破传统,对自身文化,教育,经济,工业等进行现代化改造,仁人志士对民族富强与独立的求索经历了从“器不如人”“制不如人”再到“思想文化不如人”的过程,逐渐进行全面的实验与改造。在西学东渐之风影响下,西方绘画思想与理论进入中国,并开启了中国美术的现代化道路。不可否认的是,我们是“被迫”进行了现代化改良。在进入“现代化”过程中,萦绕在这一历史阶段的两大主题为:饥饿与抗争。1937—1945年间,国内阶级矛盾让位于民族矛盾,但阶级矛盾并未消失,而是与民族矛盾共时存在,处于次要地位,即国共两党之间的分歧因日寇对华的侵略战争扩大化而暂时搁置,抗日民族统一战线的建立促使了这一阶段社会矛盾的转化,但饥饿与抗争始终是这一时期的主题,因持久的战争、低下的经济水平、复杂的政治形势而产生了饥饿问题,中国底层的民众因受压迫与侵略而进行抗争。特别是在抗战时期,为解决救亡图存之需,在中国出现了一批主题性绘画的扛鼎之作。抗战时期的木刻版画创作因其革命性、传播性、纪实性,使版画具有了启蒙大众,进而救亡的重大意义。

一、“饥饿”图像生产的历史背景

(一)国家积贫积弱,国民生产力水平低下

根据《中国现代史资料选编》第三辑所收录的材料显示,1937年中国的钢铁产量仅为3.8万吨,而同年日本的钢铁产量为580万吨,是中国钢铁产量的142倍。在《中国粮食经济史》一书中提到,1937年中国的粮食产量为1050万吨,而日本的粮食产量则为7340万吨。与同时期的日本相比较,中国在工业、经济、政治、教育等方面全方面落后。同时因国民政府内部官僚资本与地区封建势力对农民的压榨掠夺,国民政府统治区的农村经济面临崩溃,广大民众挣扎在饥饿死亡线上,生存状态极为凄惨[1]。

(二)日本帝国主义的侵略与战争消耗

在正面战场上,1931年“九一八事变”,东北三省沦陷;1932年日军发动“淞沪事变”,针对上海展开持续一个月的局部进攻;1935年日军通过“华北事变”逐步蚕食侵犯华北地区;1937年日军发动“七七事变”,展开全面侵华战争,数月内,上海、南京、北平、天津等城市相继陷落。在敌后战场上,自1939年秋始,日本华北派遣军针对中国共产党领导的抗日根据地进行以杀戮当地居民、对粮食、民房等物资进行劫掠和破坏为目标的扫荡任务,并将这一作战方式逐渐规模化和周期化。在中国共产党所发布的党政通告中,将日军以消耗中国共产党所领导下抗日根据地的人力物力为目的的军事策略概括为“烧光、杀光、抢光”,即“三光”政策。日军在华侵略战争扩大化,中国的城市与广大农村地区皆陷入战争状态,长期的战争使国家经济遭受巨大损失,对城市与农村的社会结构造成了极大破坏。

长期的战争状态使一些美术家开始认识到:“如果现在艺术还不走下来和大众一起站在救亡的阵线上,他将永远被大众遗弃。如果艺术家还不抓紧他的任务,走上他的救亡岗位,他将永远没有出路。”[2]如火如荼的爱国运动把中国美术家带入了一个新的历史进程。如果说“五四”时期美术家喊出的“艺术救国论”未免流于不切实际的空想与夸大,在这一时期,他们却以行动赋予其新颖而具体的内涵——艺术可以援助抗战!因此,新兴美术运动自发起时就带有民主救亡运动与政治斗争的烙印,现代主义流派失去了生存与发展的土壤,更能为大众所接受的现实主义美术逐渐在中国确立了指导地位。尽管这一时期的艺术家并非人人都加入抗日斗争,甚至逃避遁世者大有人在,但“为艺术而艺术”的主张在抗日热情高涨的历史时期,救亡热潮中销声匿迹,总体上,美术家们由过往的“文化精英分子”转变为“民族解放战士”。

(三)新兴木刻运动契合了革命斗争需要

中国在长期的战时状态与艺术自律中形成了较为稳定的创作思想与创作模式。形成了两个中心,即以重庆大后方城市为中心的国统区木刻,以延安为中心的解放区木刻,共同以拯救民族危亡,唤醒吾国民众进行抗日战争。

在物质材料上,由于战时物资匮乏奇缺,颜料与各种绘画工具的缺乏,使得战前发展得如火如荼的西洋画在题材与物质条件上陷入两难境地[3]。而在战前发展缓慢的木刻版画因其制作工具简单、便携、可复制性强等因素进入迅速发展期,特别是大后方山区,板材随处可见,以至于位于解放区的“鲁艺”美术系几乎成为木刻系。在版画的自身特性上,其可复制性以及画面语言的简洁性、通俗性使得版画成为一种极为良好的传播媒介,而逐渐成为宣传和支持抗战的有力武器。特别是在1942年延安文艺工作座谈会后,解放区的木刻版画在汲取传统版画技法后,以“为工农兵服务”的思想指引下呈现出新的艺术样貌,众多聚居延安的艺术家分别对各自的艺术风格进行“民族化改造”使之适应根据地革命斗争需要。要求新兴木刻版画保留了民间木版年画的风格,用通俗易懂的方式进入农村,并赋予其意识形态,动员群众积极投身抗战。例如:传播党的方针政策,鼓动抗敌等。有效地动员了根据地的群众积极投身抗日救亡运动之中。

1937年,中日双方由局部战争进入全面战争,在政治版图上形成了以延安为中心的广大农村地区政权,以重庆为中心的大城市政权,形成了国统区与解放区不同的社会环境与政治氛围,因而形成了不同的美术风格特征,但两地之间美术交流频繁,通过展览、报刊出版、战地写生等方式,形成了各具特色的现代版画风格,两地区对“饥饿”题材的表现成为两地版画家的主要内容。

抗日战争作为中国近代史上民族矛盾最为尖锐的时期,促成了“抗战美术”的兴起,这不是终止了而是规约了新兴美术运动的发展,或者说抗战美术是“五四”以来新美术运动发展的历史与逻辑的归结。民族矛盾的加剧,使新兴美术运动对中国传统美术的改造暂时中止,艺术家们集体转向了抗日救亡这一全民族任务。从今天的视角来看,“抗战美术”担负起了战争时期宣传、教育、动员大众的社会职能,反映了这一阶段民众的社会生活、思想状态与审美情趣。战争摧毁了“象牙塔”,迫使艺术家们不得不面对当前的主要社会矛盾问题——民族解放斗争。解放区与国统区的艺术家共同站在了抗日民族统一战线的旗帜下,真正地做到“地无分南北,年无分老幼,无论何人,皆有守土抗战之责任,皆应抱定牺牲一切之决心”[4]。

二、国统区版画创作中对“饥饿”的表现

(一)左翼美术运动中对内抗争的立场

新兴木刻版画最初由鲁迅引入中国,以编译画集、举办展览、开展“木刻讲习会”的方式向青年画家介绍欧洲优秀的木刻版画作品,当中以德国版画家珂勒惠支最受推崇,珂勒惠支的版画旗帜鲜明地向不合理的社会提出了公开的挑战,以尖锐的方式把无产阶级的悲惨命运和勇于斗争的精神传达出来。在战后,珂勒惠支在创作上主要描绘两大主题,反侵略战争与反饥饿,如反饥饿题材的作品《Hunger》(1923)《Germany’s children starve》(1924)等,其作品既是进步青年画家精神上的人道启蒙,也给中国艺术中空缺的“苦难”题材提供新的表现策略。珂勒惠支的艺术从表现对象来看是现实的,而从形式风格上看,珂勒惠支的艺术更倾向于表现主义而非现实主义,中国早期描绘“饥饿”图像的版画深受此风格的影响。

在国民党统治区内,对饥饿题材逐渐深入的刻画则是左联文艺思想进一步传播的表现。中国现代版画史上的第一个社团“一八艺社”,在“一八艺社1931年习作展览会”上首次展出了木刻系列作品,当中有胡一川以工人失业后的窘境为题材创作的《流离》《饥民》(如图1)等,对此时“为艺术而艺术”的资产阶级艺术观发起冲击,宣告新兴木刻版画的现实主义立场。然而表现贫苦民众的艺术宗旨不久后为反动当局所禁止,社团内被广泛传布学习的珂勒惠支版画“亦在木刻类型化中被左翼的宏大叙事过滤成一种纯粹象征反抗的文化符码”[5]。社团与成员遭到反革命“围剿”。鲁迅在写给苏联版画家希仁斯基等人的信中提到:“新版画(欧洲版画)在中国尚不大为人所知。前年向中国年轻的左翼艺术家介绍了苏联和德国的版画作品,始有人研究这种艺术。我们请了一位日本版画家讲授技术,但由于当时所有‘爱好者’几乎都是‘左翼’人物,倾向革命,开始时绘制的一些作品都是画着工人、题有‘五一’字样的红旗之类,这就不会使那在真理的每一点火星面前都要发抖的白色政府感到高兴。不久,所有研究版画的团体都遭封闭,一些成员被逮捕,迄今仍在狱中。”[6]木刻运动中心由此转移,成员向各地四散,北方的木刻运动以平津木刻研究会为主力军,南方木刻运动则集中于广州现代版画会,由李桦与学生于1934年在广州市立美术学校成立,创立出版《现代版画》。在李桦与鲁迅的鼓励引导下,成员赖少其创作的《鸡贼》《饿》分别首刊于《现代版画》第十一、十二集。前者刻画了一个骨瘦如柴的偷鸡贼,一手紧紧握住偷来的鸡,另一只手紧握拳头作准备挥舞状态,并对着觊觎鸡的穷人们恶言恫吓,但其实狰狞的面目只不过是虚张声势,以此掩盖他虚弱的身体状态,捍卫生存的机会与尊严。《饿》(如图2)以黑白为主版,又以灰色版初试了水印木刻在刀味、木味之外的“韵味”,增加了浓淡层次的变化,是新兴木刻运动中较早尝试创作综合版套色木刻技法的作品,也可视为对鲁迅整理传统的某种领悟与回答,在技法上虽稍显稚拙,但感情强烈真挚。

对于赖少其等进步学生来说,李桦是他们走向现实主义创作的引路人,而李桦早期受日本版画与德国表现主义作品的影响,形成了鲁迅口中具有“grotesque”(怪诞的)特征,融合西方趋于变形的非写实风格与中国古代木刻里以线造型的技术语言的版画风格。这一风格的核心观念是鲁迅指出的民族化的发展方向,而具体的形式语言,则是1935年前后李桦独立探索的结果[7]。在《饥饿》里(如图3),衣不遮体的男女老少正在排队领取救济食物,面容消瘦、憔悴,每个人张着嘴,似在发出无声的呐喊,也可能是迫切地需要眼前的食物,不由自主地张开。与之前刻画的西式人物相比,更加接近东亚人的面部特征。

(二)饥饿成为腐朽制度的表征

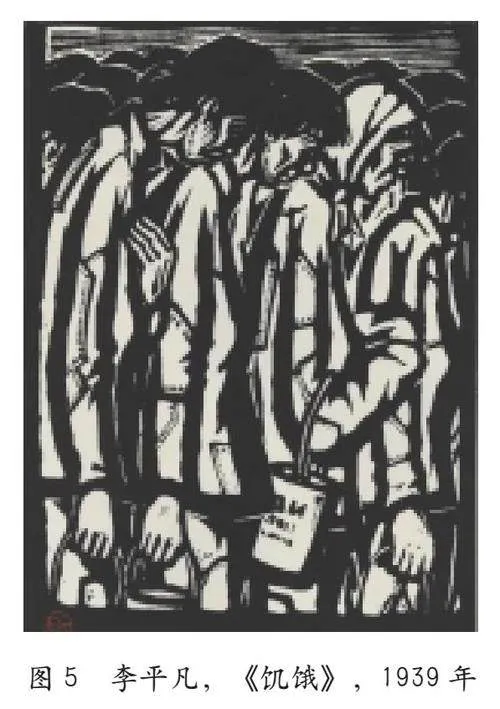

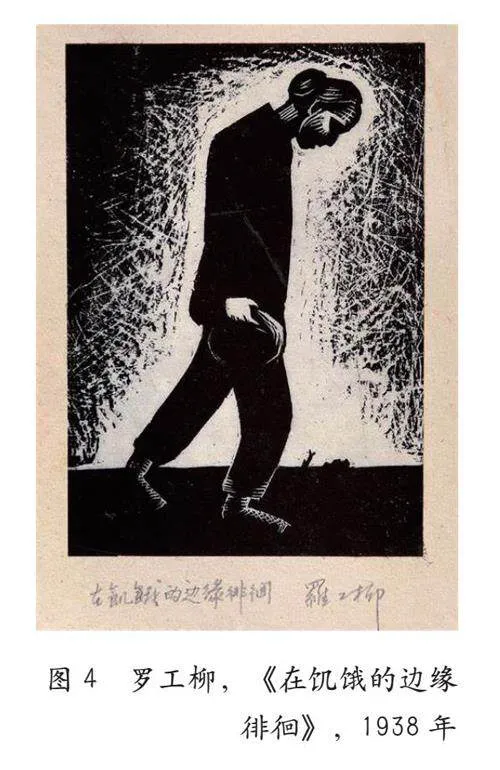

总体来说,抗战初期的“饥饿”版画图像主要集中于表现身体形态的特征,用饥饿的身体作为叙事。这些作品在形式上皆带有西方版画风格,利用许多细密线条的刻画,强调人物或景物的明暗透视关系,人物的面部都留有西方的气息,如罗工柳奔赴延安前的早期版画《在饥饿的边缘徘徊》(如图4)与李平凡的《饥饿》(如图5)等作品,从饥饿的人群、失业者、疲劳不堪的农夫与农妇、街头巷尾的乞儿中提取典型形象。王立《吃错了树叶》(如图6)是当中突出表现“饥饿”的作品,用空荡的背景和稳定的构图表现一个贫苦家庭无米可食,以树叶充饥,结果因吃错树叶中毒倒在地上的人,气氛悲凉。身体叙事的图像本质并非致力于理性话语的构建,而是致力于伦理与情感的生成。通过描绘弱者的身体叙事,回归到最根本的人性、情感及身体层面,创作者试图引发社会广泛的伦理共鸣与情感动员,以期在权力政治之间寻求一种朴素且可能的对话与理解。

抗战时期,解放区与国统区的艺术交流通过刊物来实现,这为两个地区间的艺术沟通与对话奠定了基础。例如,曾发表的《文艺活动在延安》《“鲁艺”两年来的木刻》《延安的木刻作品到了美国杂志上》《毛泽东同志对文艺问题的意见》(即《延安文艺工作座谈会上的讲话》)等文章,对国统区木刻艺术家了解解放区艺术家创作起到了积极作用[5]。特别是解放区与国统区文化艺术交流的广泛开展,使阶级分析的观点逐渐为许多国统区艺术家所掌握,从描绘饥饿的身体,进而把矛头对准饥饿的源头——国民党当局对挣扎在饥饿线上的百姓非但见灾不救,反而处处造灾,官僚地主则大发灾难财,处在社会底层的人们缺少与上层社会同等的资源和机会,加之强权和政治对他们身体的规训,从而使他们陷入饥饿的困境。具有爱国与进步思想的艺术家们将民族利益置于派别、阶层、师承之上,来自延安的文艺形态在国统区进步艺术家中产生了广泛的影响并受到推崇。

三、解放区版画创作中对“饥饿”的消除策略

在1942年延安文艺座谈会上,毛泽东主要阐述了革命文艺在对敌斗争中的作用为“研究文艺工作与一般革命工作的关系,求得革命文艺对其他革命工作的更好的协助,借以打倒我们民族的敌人,完成民族解放的任务”[8]96,并形象地指出“我们要战胜敌人,首先要依靠手里拿枪的军队。但是仅仅有这种军队是不够的,还要有文化的军队,这是团结自己、战胜敌人必不可少的一支军队”[8]97。在抗战时期,由延安鲁艺师生所组成的文化军队承担了战争动员与唤醒民众集体意识的社会职能。在解放区艺术家的木刻创作策略中,通常以叙事性的画面来表现或消除饥饿。创作主要体现在两个方面,其一,对解放区民众集体劳作、生产、生活的表现,通过“自己动手,丰衣足食”解决饥饿问题;其二,对解放区军民反日伪军扫荡,在敌后展开广泛的游击战争获取敌资,实现自我壮大与发展,进而解决饥饿问题。

(一)以“集体劳动生产”消除饥饿

“自己动手,丰衣足食”①的口号曾长期作为中国共产党领导的各根据地克服经济困难,实现生产自给的目标。抗战时期,解放区的美术家们以根据地民众集体劳作、生产、生活为题进行大量的创作,一类为刻画人民辛勤劳动的场景,表现种植粮食、耕种土地和收割农作物的过程,传递出解放区粮食产量增加和饥饿状况改善的信息;另一类为参与边区大型展览会所绘制的劳动模范与事迹的宣传画,以此强化民众集体意识,用版画这一媒介宣传根据地民众为消除饥饿所做出的努力。

黄山定的套色木刻《代耕队帮助抗属春耕》(如图7),是他在晋东南抗日根据地鲁迅木刻厂时期的创作,取材于抗战时期根据地代耕队为抗属春耕提供帮助的情景。画面的最前方,一位妇女站在家门口,正与代耕队员亲切交谈。家门口“光荣牌”字样的牌匾和墙上张贴的“努力春耕”,交代了她的抗属身份与代耕队此行目的,在时不我待的春耕季节,解放区群众相互扶持以改善抗属的物质生活条件,解决前线战士的后顾之忧,展现一幅军民团结消除饥饿的生产图景。

1941年,由于日军对抗日根据地展开疯狂进攻及恶劣的“扫荡”行为,国民党顽固派也对根据地军民实施军事包围和经济封锁,加之自然灾害的肆虐,诸多因素导致陕甘宁边区财政经济陷入极为严峻的困境。同年,陈均创作的《播种》(如图8)描绘了根据地群众集体春耕解决困境的场景。到1942年底,党中央提出了“发展经济、保障供给”的方针,号召解放区军民自力更生,克服困难,开展大规模的生产运动。因此,对集体劳作生产的表现已经成为画家在图像中消除饥饿问题的一种策略,有关集体劳作生产的作品也逐渐增多。如王式廓创作的《开荒》(如图9),以及计桂森创作的《家庭生产会议》(如图10)表现了一家六口人在炕上热烈讨论家庭生产问题的场景。画面居中的老人手拿烟锅,满脸笑容,正在说话的青年人右手紧握拳头,食指向上直指,正激动地讨论着。可见当时根据地群众将粮食生产视为一家中的头等大事,以家庭会议的形式对生产任务与目标做出计划,确保粮食产量的提升与生产工作的完成②。

文艺工作者通过对集体劳动、合作生产等题材的创作,在图像的表现策略上消除了饥饿问题。同一时期相似题材的作品还有《帮助抗属·点种》《春耕》《秋收》《秋收后》(如图11—14)等,虽然在此类画面中并没有直接反映饥饿问题,但人的生存是以解决饥饿问题而实现的,这批作品直接刻画的军民生产、劳作、收获场景表明,只有稳定了粮食生产才能实现对现在、未来将面临饥饿问题的解决与消除。

(二)以“武装反抗”消除饥饿

粮食供给是进行持久抗争的物质基础,而日军的破坏和根据地遭遇的自然灾害侵袭,使革命根据地粮食减产而引发了严重粮食危机。面对上述情况,边区军队化被动为主动,一方面开展轰轰烈烈的自救生产运动,一方面开展对敌粮食斗争。中共中央北方局书记杨尚昆曾说:“如果能很好将粮食问题解决了,就等于解决了全部问题的三分之二,掌握住粮食是抗日根据地重要战略问题之一。”[9]同样,粮食的供给问题在晋察冀边区工作中尤为重要,根据地军民并不甘于受饥饿的摆布,而是选择以战斗的姿态进行反“扫荡”运动。

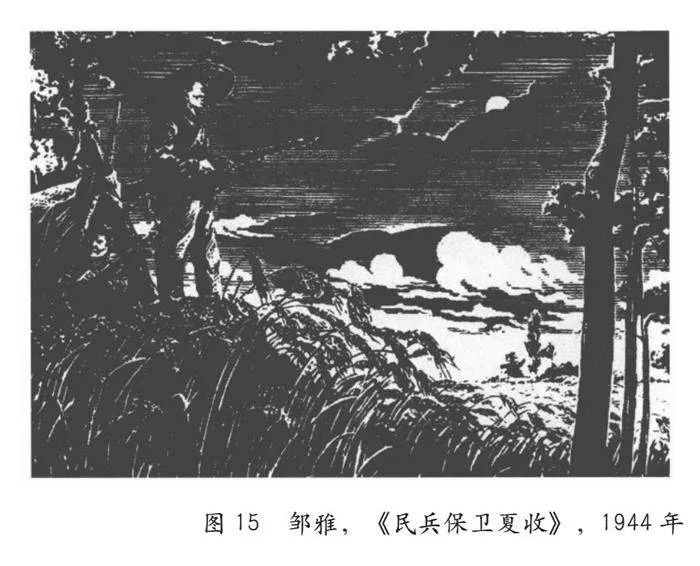

1942年,戎胜武在《对敌粮食斗争的策略和办法》中要求:“在敌占区游击区要反对灌仓,反对强征,打击、破坏日军的抢掠吸收的计划。一面应加强站岗放哨各种戒备,组织内外情报(在敌点线内建立情报工作),随时侦察敌人的动向,严防日伪的突然包围,洗劫村庄,杀人放火,必要时某些较大的基点村庄,应实行平时分散,以防敌人的抄袭,一面仍应加紧武装活动,开展格子网内游击斗争,阻截、伏击敌人抢粮,将截夺下的粮食,奖励民夫,提高运费,抢运至根据地,算敌占区的交纳公粮。”[10]从邹雅创作的《民兵保卫夏收》(如图15)中可以看到根据地对粮食保护问题的重视。画面居左一位民兵注视远方,持枪警戒,身后几名民兵在高粱地内休息,已经采取武装措施进行必要保护,防止日伪顽军对粮食进行掠夺与破坏,使根据地群众陷入饥饿状态。

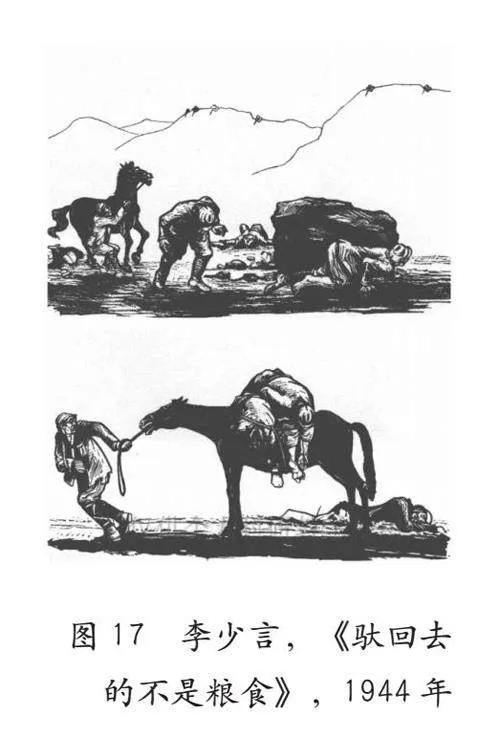

同时,针对日伪组织人员除大肆抢粮外还阴谋挑拨与发动敌占区人民,帮同日军到根据地来抢粮的情况,1942年129师在《关于反对敌寇抢粮阴谋的对策的训令》中强调:“要动员所有力量,使用包括歌谣、图画、戏剧在内的各种方式,在根据地、在接敌区及敌占区,在伪军、伪组织中开展广泛宣传。说明不论敌占区的粮或根据地的粮,都是中国人的粮,所以敌占区人民应反对敌寇屯粮‘灌仓’,不缴粮给日伪,也不帮助敌寇到根据地抢粮。……号召伪军、伪组织心向中国人,暗助中国人,留后路,替自己子孙打算,不帮助日伪抢粮害自己中国人。”[11]为保卫粮食,积极开展对敌粮食斗争,边区艺术工作者从实战经历中汲取素材,创作出一系列反“扫荡”宣传作品。彦涵作为拥有战士和画家双重身份的创作者,其创作的《抢粮》(如图16)选取敌人来抢粮,敌我双方在粮车上下展开搏斗的视觉动势,反映军民对于粮食保卫极大的决心。次年4月,该作品被刊载于美国《生活》杂志的《木刻帮助中国人民进行战斗》一文中,实现革命战争更大范围的视觉传播。同年,李少言创作的地雷阵组画在晋绥边区抗战日报发表,《到处受到我军民的打击》《驮回去的不是粮食》(如图17)通过描绘日军的溃败,对其进入根据地抢粮,结果驼回去的却是尸体的丑态进行讽刺。其蕴含之意为,日寇侵略将给根据地群众造成饥饿乃至生命威胁,但根据地军民通过反抗与战斗,使将要构成的饥饿与生命威胁消除。

1944年6月,太行第五专署、五分区司令部联合颁布了《对敌粮食斗争奖励暂行办法》规定:“对从敌人手中截获的粮食,不论部队、民兵、群众均可得到奖励。”[12]在沃渣的《把牲口夺回来》(如图18)中,八路军为帮助百姓从敌人手中夺回被抢走的牛羊进行了激烈战斗,画家将空间通过撕开的白线区分,用剪影似的轮廓线刻画正在战斗的士兵和疏散的牛羊。抗日战争进入相持阶段后,日本侵略者对共产党领导的抗日根据地进行大规模的扫荡和实行“抢光、烧光、杀光”的三光政策。这批作品通过对反“扫荡”中这一战斗场面的写实性记录,揭示人民军队保护人民利益,以武装反抗侵略消除饥饿的叙事策略。

解放区版画家们对现实图像的描写当中所蕴含的既是对饥饿的消除策略,也是对解放区发展建设与敌后斗争情况的现实投射,根据地群众通过及时获取前线战斗讯息受到鼓舞,进而积极参与生产活动支援抗战。同时以展览、报刊等形式展示解放区政府对改善人民生活所探索的种种方案,使木刻真正成为“中国人民忠实的发言人”与“革命的武器”。

四、结语

饥饿与贫困的形象只是苦难的外在表征,贯穿时代底层民众的一生,正如饥饿图像是一种国家生存忧虑的隐喻,人生命运与家国命运一体。不仅是肉身上的饥饿,更是精神上的匮乏,抗战时期的中国人在饥饿中进行着反抗,通过反抗解决饥饿问题。国统区版画家们对饥饿题材的表现策略较为多元,例如对日寇侵略行径的揭露,对国民党政府腐败统治的讽刺、对受饿者的同情等,成为批判现实问题的有力武器。解放区版画家们的表现策略主要是以“消除饥饿”而进行图像构建的,在生产与抗争的思想基调下,解放区群众的基本生存通过解决饥饿得以实现,使得对“饥饿”题材版画的创作成为动员群众支持抗战,宣传党的经济政策的媒介。两种表现策略所展现的基调不同,代表了两种意识形态主导下的艺术创作的差异,但在唤醒民众民族集体意识,支持动员抗战层面有着深刻意义。

注释:

①1939年2月,毛泽东在延安生产动员大会上针对根据地日益严重的经济困难局面,提出了“自己动手”的口号,随后各根据地逐步开展大生产运动。

②作农户计划与开家庭会议,是开展大生产运动中实行组织起来的一个很重要的环节,在当年的大生产运动中很有成效,也是领导生产的一种好的组织形式和工作方式。农户计划是整个农业生产的重心,是所有县区乡村、一切农业生产计划的基础。所谓“作农户计划”,就是农家把全年的农事,如开荒、种地、发展牲畜……做出具体的计划,作为进行生产的准绳。这样一来,既可以使生产有具体目标,又可借以检查工作进度和鼓励耕作的热情。

参考文献:

[1]唐忠新.农村社会学[M].天津:天津人民出版社,1988:94.

[2]王培元.延安鲁艺风云录[M].桂林:广西师范大学出版社,2004:113.

[3]郭廷以.近代中国史纲(下)[M].北京:中国社会科学出版社,1999:662.

[4]黄宗贤.抗日战争美术图史[M].长沙:湖南美术出版社,2005:107.

[5]高秀川.珂勒惠支的中国行旅与左翼文学[J].山西师大学报(社会科学版),2016(2):66-70.

[6]鲁迅先生纪念委员会,编.鲁迅全集(第13卷)[M].广州:花城出版社,2021:686.

[7]吴雪杉.Grotesque:鲁迅的批评与李桦早期木刻风格的形成[J].文艺理论与批评,2018(4):144-157.

[8]毛泽东.新民主主义论 在延安文艺座谈会上的讲话 关于正确处理人民内部矛盾的问题 在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话 关于领导方法的若干问题 党委会的工作方法[M].天津:天津人民出版社,1966.

[9]刘欣.晋绥边区财政经济史1937.7-1979.9[M].太原:山西经济出版,1993:97.

[10]晋冀鲁豫边区财政经济史编辑组等编.抗日战争时期晋冀鲁豫边区财政经济史资料选编(第2辑)[M].北京:中国财政经济出版社,1990:7.

[11]山西省地方志办公室编.太行革命根据地史[M].太原:山西人民出版社,2015:383.

[12]河南省财政厅,河南省档案馆合编.晋冀鲁豫抗日根据地财经史料选编(河南部分)[M].北京:中国财政经济出版社,1985:19.

作者简介:戴如瑾,西安美术学院艺术学理论专业硕士研究生。研究方向:中国美术史。