役物载道

摘 要:“长物”本意为身外之物,至明代引申为雅致入品的闲适玩好之事,晚明文人阶层对于此道之痴迷与研究在中国历史上可谓空前,“长物”审美思想依托于物质,令审美对象与日常生活、审美追求与人性欲望趋于融汇。研究以扎根理论为基础,采用三层级编码方法,厘清并定义了晚明长物美学思想的产生、发展和多重向度。“役物载道”是以“长物”为审美对象,由具体引发抽象,由感性认知升华为理性认知的思想活动,是从审美思想的角度校准人“存在”的向度,包含人与自我关系的精神世界、人与他人关系的社会领域以及人与天地(自然)关系的天人之际。

关键词:役物载道;长物;审美思想;天人之际

基金项目:本文系2023年德州学院横向科研项目“美术类专业学生视觉素养能力调查与培养”(HXKT2023131);2024年德州学院校级科研项目“大学生视觉素养能力与美育实践相关研究”(2024XJRC167)阶段性研究成果。

晚明距今四百余载,其物华文采余音绕梁,学术财富盈车充栋,诸多重要的中国历史文化研究均源于其中。审美思想的衍变与社会政治、经济、艺术等诸多学术问题交叉融通,是中国历史文化研究的重要领域,在理论范式和学科分际的视野下,晚明文化生活与审美思想也成为诸多学科领域深入考证与研究的对象。

一、长物审美思想释义

长物,源于《世说新语》中“丈人不悉恭,恭作人无长物”,其意为“多余之物”[1]。《长物志》于“序”中明义:“挟日用寒不可衣、饥不可食之器尊逾拱璧,享轻千金。”[2]8这指出了“长物”不是布帛菽粟等不可或缺之物,而是“专以闲适消遣之用”[3]。宋诩所著《宋氏家规部》中定义“长物”为:“凡天地间奇物随时地所产、神秀所钟,或古有而今无,或今有而古无,不能尽知见之也”。包括有21类物品,有宝类(猫睛、金刚钻、红雅琥等)、玉类、珠类、玛瑙类、珊瑚类、金类、漆类、木类(伽南香、沉香、乌木、花梨木、鸡翅木等)、草类、竹类、窑类(柴、汝、官、董、哥、定诸窑)等[4],基本为陈设和日用等器物。学者李砚祖提出:“长物”字面意指多余之物,而实际又并非多余之物,而是投射和沉积了文人的选择和品格意志的生活中的必需品,有别于一般物品[5]。故而“长物”之风靡,并非全是文人阶层清高闲适之彰显,而是通过对日常生活的推敲和经营来映射学识才情和其更深层的精神境界。

二、长物审美思想形成溯源

梳理晚明长物审美思想的形成,需要回到其历史语境,从端绪研究其历史形态与审美活动之间的内在关联,以及它们与实时的社会生活时尚和审美风尚之间的互动关系。

首先关于“晚明”起始阶段的时间坐标在学术界多有争论,有始于土木堡之变说,有始于正德、嘉靖说以及始于万历说。吴晗在1935年发表的《晚明仕宦阶级的生活》一文中指出,从生活风气演变的角度来看,应把晚明的起点设置在嘉靖年间,即16世纪中期[6]。之后学界普遍采用自嘉靖后期,中经隆庆、万历、天启直至崇祯这一划分方式。纵观明代社会生活,从“洪武时律严明,人遵画一之法”[7],至嘉靖后渐入奢靡,在万历年间达到高峰,而与社会生活互为观照的文化艺术领域也呈现世俗化、商业化趋势,随之而来的则是物欲之风甚嚣尘上,进而弥漫于整个晚明社会。

中国历代文人普遍存在赏鉴搜集古董书画、文房清玩的行为爱好,但时至晚明,文人阶层对此道之痴迷与研究可谓空前绝后,学者毛文芳评价明人对“物”的重视“达到了不厌精细的地步”,“游山玩水、寻花品泉、采石试茗……焚香对月、洗砚弄墨、鼓琴蓄鹤……摩掌古玩、摆设书斋、布置园林……书画鼎彝、山水茹亭、美人的情态、偏执的人格”均成为风靡全国的生活风气[8]。此期间涌现出大量以“长物”为主题的著作,在《四库全书总目》有所著录如:文震亨之《长物志》、高镰之《遵生八笺》、李渔之《闲情偶寄》、宋诩之《竹屿山房杂部》、计成之《园冶》、陈继儒之《妮古录》等或专论或旁涉就多达几十部,园林、服饰、饮食、家具、古董、器物、书画、泉石、花木、美人、戏剧、诗词、山水、禽鸟无所不包,直观展现了晚明文化生活和社会风气,构架出一套完善的“长物”美学理论体系。

究其该现象形成根源,需考证其时代的社会经济和社会生活发展状况。大量的经济史和社会史研究成果表明,晚明农业技术、粮食产量、社会供养水平大幅提高,导致大量的农业剩余劳动力流向城市,推动了城市经济快速发展,政府对工匠的管理方式也从“轮班”“住坐”改为以“银代役制”,从而促进了明代中期之后商业、手工业全速发展。社会生活水平提升催生了时人对于更为精致奢华生活的诉求,从而推动了商品市场的繁荣,令制造业在“质”与“量”上大幅地提升。商业资本与人文荟萃共同加速了苏州、松江、杭州、嘉兴和湖州等大城市的崛起,带动了以服饰、器用等为标识的时尚生活方式风靡全国,而现象之下是晚明新兴社会力量在以生活方式趋同的形式追求更高层次的社会身份。

与此同时,与社会经济互为映射的政治与文化也在不断变化,晚明党争激烈、政局腐败,却促使思想界异常活跃,不断打破原有之拘泥僵化。王阳明心学异军突起,首倡“夫万事万物之理不外于吾心”[9],从学理上提出个性觉悟和思想自由。之后王学门人王艮提出:“圣人之道,无异于百姓日用”“百姓日用条理处,即是圣人之条理处,圣人知便不失,百姓不知便为失”[10],认为圣人经世等同于百姓的家常之事,而之后的李贽则走得更远,公然反对“存天理灭人欲”;人类一切活动都是欲望驱动,提出“吃饭穿衣,即是人伦物理”[11],他认为“道”蕴含于人们的日用生活中,而圣人之道与百姓日用之道是相统一的。这些人本趋向的思想理论经文人阶层地阐发弘扬,渐趋发展为晚明社会的思想基础和主流思潮,促使人们对于人与物质的关系产生了新的思辨,这就成为了“长物”审美思想形成的根源。

三、长物审美思想的多重向度

(一)精神领域的追求、安顿与提升

价值目标无法在自然中生成,必须通过人类自身的观念(认识)与活动(实践)为其确立了价值目标和精神方向。纵观中国历史,本土生长的儒、道两家都主张通过去物质化达到精神之升华,儒家提倡“克己复礼”和“格物致知”,要在物欲上保持克制和涵养;而道家则追求精神上的超越,更趋于厌弃俗世的物质生活。可见其主流思想普遍批判生活中的感官享受,鼓励追求远离物欲的生命境界,这反映在审美领域便是用或间接或通过想象规避接触可欲之物,通过审美思想平衡消解其物质欲望,从而产生情感代偿的精神满足。所以在中国历史大多数时期,“长物”都被认为是物欲的载体,被限定、压抑在文化和生活的底层。

及至晚明,中国经济、思想和文化产生激烈变革,晚明政治生态暗流凶险,学者周明初认为,明代留给文人阶层施展政治才能的空间极其狭小,但是他们拥有了广阔的生活天地[12]。因此有大量文人从“庙堂”转身“园林”,通过寄情各种物质载体表达自身的思想与抱负。沈春泽指出审美能力是个人文化价值的体现,“夫标榜林壑,品题酒茗,收藏位置图史、杯铛之属,于世为闲事,于身为长物。而品人者,于此观韵焉、才与情焉”[2]。《闲情偶寄》则更加将日常生活的审美提升至“庙堂经济”的高度,“能于此等处(陈设日用器物)展其才略,使人入其户登其堂,见物物皆非苟设,事事俱有深情,非特泉石勋猷于此足征全豹,即论庙堂经济,亦可微见一斑。未闻有颠倒其家,而能整齐其国者也”[13]。这一时期的文人群体会把对“长物”的追求与研究抽象成为“嗜癖”,作为彰显社会地位与文化品味的标杆,如东林巨擘钱谦益时常表示自己罹患“书癖”,并记载了自己因经济拮据割爱其藏书时的感伤,“此书去我之日,殊难为怀。李后主去国,听教坊杂曲,挥泪对宫娥,一段凄凉景色,约略相似”[14]。钱谦益的“挥泪对宫娥”虽惨痛,但与同时代其他文人相比,“癖疾”还未入膏肓,例如华亭藏书家朱大韶性嗜宋版图书,以美婢换宋椠袁宏《后汉纪》[15]。张岱更是自撰墓志铭标榜自己“好精舍,好美婢,好娈童,好鲜衣,好美食,好骏马,好华灯,好烟火,好梨园,好鼓吹,好古董,好花鸟,兼以茶淫橘虐”[16],完全扯掉雅意文情的遮掩,直接用物质欲望来盖棺自身精神世界。以上种种实非个例,在晚明时期文人阶层对于物欲的孜孜追求已蔚然成风,皆以自我标榜花样纷繁的“嗜癖”为荣,大凡世间所有事物皆可成“癖”。通常审美体系都蕴含政治隐喻功能,而晚明时期呈现出的不同以往历史时期的审美价值口径,就隐含了文人群体在出世与入世、礼制与生活以及政治规则与个人心性等不同层面的矛盾心理。这不仅是对社会现实地逃避和对立,更是对个体“本我”的关注自觉,正如美国人类学家威廉·皮埃兹(William Pietz)提出的“没有物恋的人是无家可归的人”[17]。在特定社会条件下,这些“长物”会被思想领域所观照映射,成为了人们安顿理想与寄托性情的精神家园。

(二)社会领域的政治、伦理与日常生活

“长物”审美思想潮流不只在文化、艺术和审美活动领域中汹涌澎湃,背后更是潜藏着政治、经济、生活方式和思想文化等各种复杂因素,士、农、工、商以及宗教等社会各阶层也因“长物”的纷繁流动而产生大量的交往、对话和摩擦,令整个晚明社会在生活方式和思想认知领域不断地交锋、融汇和变革。

及至明后期社会奢靡之风俞盛,人们日常生活也不再遵循传统的致用为本,巧饰为末的原则,体现为全民追求和关注生活物品的数量和质量,也是在这一背景下诞生了世界艺术史上极重要的审美范例——明式家具,而其他手工艺品如紫砂壶、各类窑口瓷器、金属器物、剔红漆器等都成为中国艺术成就的典型代表。正是这一时期,晚明社会审美主体的不同维度也基本构架完成,美国纽约大学教授乔迅(Jonathan Hay)博士提出,晚明时期审美艺术体系里存有三种不同的身份层面,分别是以流行、时尚为特征的“城市品位”;以含蓄、雅致为特征的“文人品味”;以稀有、奢侈为特征的“宫廷品味”[18]。物质的富足促进了文化生活的诉求,城市的繁荣令市民意识渐趋强化,而文人阶层作为城市居民的佼佼者也充分掌握审美话语权,他们占有大量物质文化资源,是审美思想的引导者、社会风尚的推动者和审美体系的建立者。例如陈继儒提出以焚香、试茶、洗砚、鼓琴、校书、候月、听雨等风雅事为独享之乐[19],冯梦祯日常生活要“随意散帙、焚香、瀹茗品泉、鸣琴、挥塵习静、临摹法书、观图画、弄笔墨、看池中鱼戏,或听鸟声、观卉木、识奇字、玩文石”[20]。文人传递出的生活状态皆是如此,而其他阶层受文化水平制约,无法窥其古、雅、韵之门径,渐而演变为侈、奢、靡之堆砌,《万历野获编》中记载:“玩好之物,以古为贵,惟本朝则不然。永乐之剔红,宣德之铜,成化之窑,其价遂与古敌。”含蓄地批判了荼蘼的宫廷品味,又指出城市品味更是世风大坏,“始于一二雅人,赏识摩竿,滥筋于江南好事缙绅,波靡于新安耳食。诸大估曰千曰百,动辄倾囊相酬,真赝不可复辩,以至于沈唐之画,上等荆关,文祝之书,进参苏米。其敞不知何极!”[21]牛津大学教授克雷格·柯律(Craig Clunas)格认为,“原先象征身份地位的土地财富,转变成奢侈品的收藏”,古物经过商品化成为了“优雅的装饰”,有钱就能购买,造成了求过于供的商业竞赛,使得原来文人们独有的文化消费活动,被其他社会阶层模仿,文化消费出现巨大的社会竞争压力,文人们的焦虑感油然而生[22],于是,文人们进一步完善审美原则,“丰俭不同,总不碍道,其韵致才情,政自不可掩耳”[2]8,明确提出审美品位的决定因素并非昂贵稀缺,而是韵致与才情。

但站在历史观和社会学视角来看,晚明社会确已渐趋背离古典朴素的生活方式,形成了以满足人的物质欲求为基础的融入了情感和审美体验的生活方式。这并非单向的文化顺从资本或是资本服务于文化,而是晚明社会不同阶层、不同思潮和不同社会力量交融博弈的必然结果。

(三)究天人之际,役物以合一

康德(Kant)晚年提出上帝是“人与世界的内在精神”[23],在这里“内在精神”可作为价值意义,西方人追求价值意义的终极根据往往是趋向上帝,而对于东方以“仁”为核心思想的儒家来说,天人关联即涉及到人与自然的关系,又是人自身的存在形态问题。中国古人一贯追求某种符合“天道”或“自然规律”的生存形态,故而对于日常生活都竭力融入精神层面之感悟。《周易·系辞上》有“形而上者谓之道,形而下者谓之器”[24],提出“道”与“器”之间存在着辩证关系。《老子》有“埏埴以为器,当其无,有器之用”[25]提出了“物”与“器”的不同,认为由“物”而“器”地转化就是“物”自然属性的消散而人文属性的赋予。孔子说:“君子贵玉而贱玟”,并非是“玟”之多故贱之而“玉”之寡故贵之也[26],是因为此时玉这种“器”具备了仁、知、义、礼、乐、忠、信、天、地、德的“道”,故而天下贵重的是其“道”也。故而当“道”与“器”合而为一,形而下的“器”兼备了形而上的“道”,而“器”便可以承载人们的思想文化和精神追求。学者陈鼓应提出“形而上的道渐渐向下落,落实到生活的层面,作为人间行为的指标,而成为人类的生活方式与处世的方法。”[27]

李渔认为,“若能实具一段闲情、一双慧眼,则过目之物尽是画图,入耳之声无非诗料”[28]117。此处所寄之闲情既是生活态度和才情志向,也是文人通过审美观照内心,表达自我的过程。身心融入是“长物”审美思想的重要特征,李渔痴迷于花鸟如“善士信妪之佞佛者”,他说自己的一生不负花鸟,“而花鸟得予,亦所称‘一人知己,死可无恨’者乎!”[28]362袁宏道也提出“余观世上语言无味面目可憎之人,皆无癖之人耳”[29]。张岱宣称“人无癖不可与交”[30],张潮在《幽梦影》中将“癖”之于人,与蝶之于花、泉之于山、苔之于石、藻之于水、藤萝之于乔木等同[31]。汤显祖说:“人不可无癖,……癖之于人如嵇康之锻也,武子之马也,陆羽之茶也,米颠之石也,倪云林之洁也,皆以癖而寄其磊傀隽逸之气者也。”[32]文震亨一生癖于各种“长物”,祁彪佳与远峰寒潭共作知己等多有记载,上述种种是文人们通过“癖”的审美行为完成独立人格自我觉醒的过程,是自我存在的意识自觉和生命感悟,可称其为长物寄情。

其后还需将精神感悟转化为思想理论,完成“寄情”至“明道”再至“载道”境界提升。文人群体也深刻认识到,无论享“生人应有之福”还是“一人独享之乐”,“物”只是途径而非目的。陈继儒说:“法书名画,及三代秦汉彝器缓璧之属,以为极乐国在是。然得之于目而贮之心,每或废寝食不去思,则又翻成清净苦海矣。”[33]说明“长物”所能提供的快乐无法满足人的全部需求,对此,王阳明、吕坤等人认为“莫自知其家业之所归”“莫自知其所谓”,他们认为“私己之欲”和“功利之心”是一切的“病根”。王阳明提出要“致良知”和“格物”,但世间万物中“良知”如何寻觅?故而历代的批判者认为“良知说”空洞玄虚[34]。其后二王(王艮与王畿)援禅入儒,用禅宗顿悟逻辑阐释王阳明的“良知说”,从而将审美思想所关注的重点由文化艺术转向日常生活,并提出了“当下即是,眼前具足”[35],其后李贽在二王观念的基础上兼容儒、道、释三家,把做学问的目的定位在应对和解决现实生活世界,提出了“自适”才是人生终极意义,“饥来吃饭,困来即眠,一任自然,不劳把握牵绊”[36]。及至深受李贽影响的“公安三袁”则对物质呈现出完全开放的态度,他们把人生自适与纵欲视为等同,袁宗道以“狂饮”和“谑谈”为“人间第一乐事”,认为是本体意义的“法喜禅悦之喜”[37]。袁宏道的“五乐之说”及至“目极世间之色,耳极世间之声,身极世间之鲜,口极世间之谈”“堂前列鼎,堂后度曲,宾客满席,男女交舄,烛气熏天”“千金买一舟,舟中置鼓吹一部,妓妾数人,游闲数人,浮家泛宅,不知老之将至”,再至“一身野狼狈,朝不谋夕,托钵歌妓之院,分餐孤老之盘,往来乡亲,恬不知耻”[38]。袁中道说:“四时递推迁,时光亦何远。人生贵适意,胡乃自局促。欢娱即欢娱,声色穷情欲。”[39]“三袁”将自身沉浸在欲望体验中感悟“快活”哲学,把人生一切刹那缥缈的欢乐和快感集中起来进行实践,制造出钱钟书所提出的一种没有“时间感”的人生体验[40]。从这一角度来看,快活哲学是晚明文人们将自我融入其所感悟到的荒诞虚幻人生的一场生命体验。

如陈继儒和冯梦桢认为生活之趣在于体会一人独享之乐,明确审美过程是个人体验,是人(自我)与天(自然)的对话。在晚明“清福”的观念大行其道,清玩、清供之风蔚为流行,高镰提出:“逍遥岁,以终天年……受用清福。”[41]在这里文人的“清福”与市井百姓的“浊福”是相对立的,“清”代表了文人的精神境界和审美品味,“清福”的意义在于通过在对物质的审美过程追求超越物质,进而体验生命和谐自由的精神感受,这一观念也有意地切断了个体生活与政治、社会环境的关联,明确了天人关联的审美个人体验。

《长物志》“序”中说:“挹古今清华美妙之气于耳、目之前,供我呼吸,罗天地琐杂碎细之物于几席之上,听我指挥,挟日用寒不可衣、饥不可食之器,尊瑜拱璧,享轻千金,以寄我慷慨不平。”[2]8这里的“号令万物以寄我慷慨不平”就是器道合一后的“役物”审美实践和体验。本文提出的“役物载道”就是指文人对于不被物所役而役于物的生命自觉,即是庄子所说“物物而不物于物”[42]。晚明文人群体所崇尚的“癖”“痴”“闲适”“闲情”“自适”“快活”等审美诉求的基本原则很大程度上已经背离了中国古代社会原有的克制朴素的传统审美价值观念,逐渐形成了追求物质欲望满足和心灵自由相统一的审美思想。

四、长物审美思想的输出厘定

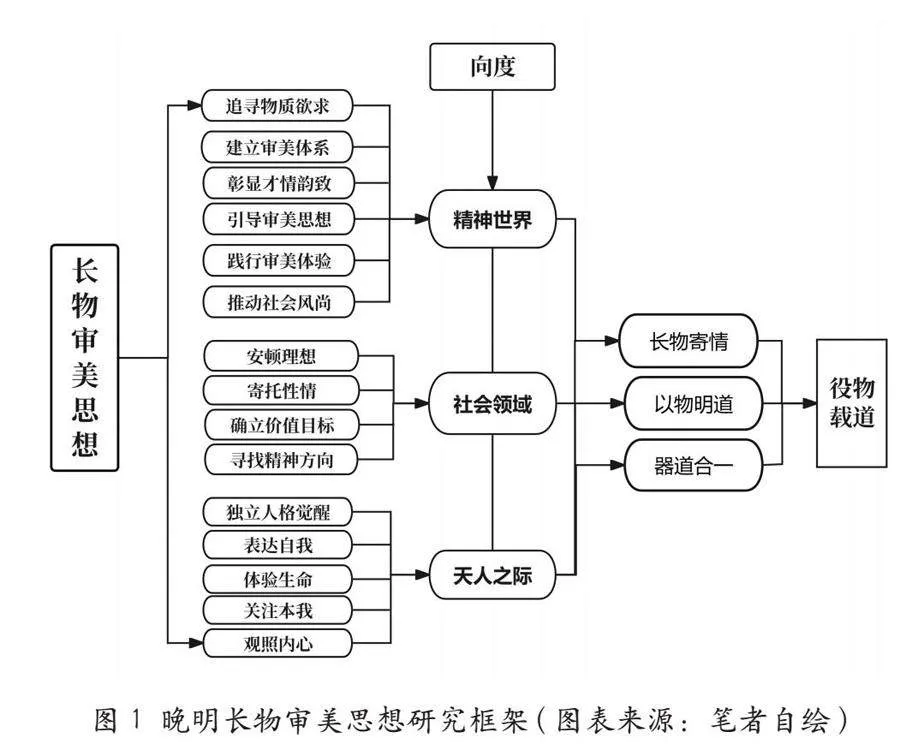

研究首先通过文献分析方法提取有效的代码,之后通过三轮质性编码完成输出。第一轮运用要素编码方法输出了15项开放式编码(open coding)。第二轮运用轴向编码(axial coding)对开放代码进行层次分类和具体分析,轴向为长物审美的三个向度:精神世界、社会领域和天人之际。第三轮选择式编码(selective coding)对轴向分类后聚合的编码分析总结为:长物寄情、以物明道和器道合一,最终获得主题编码——役物载道。

图1 晚明长物审美思想研究框架(图表来源:笔者自绘)

通过研究,可以论证晚明时期风靡的“长物”之风是儒、道传统思想遭遇现代化进程所产生的必然结果,文人阶层处在社会商品经济大潮和政治文化激荡之中,面对日益具象化、实物化、欲望化的现实生活,努力维持着思想文化的领导力和先进性,渐而不愿再为儒、释、道所束缚,将生命的自由意志、感官欲望充分释放与实践。而这一时期审美活动对物质空前依赖,形成了审美对象与日常生活趋于一致、审美追求与人性欲望相互融汇的审美思潮。在晚明庞大的社会体系面前,由“长物”这一小切口深入其机体内部,通过研究审美思想衍变这一微细脉络的流动轨迹,梳理与之交叉融通的政治、经济、哲学、艺术等诸多学科领域,必定可以发掘出更多晚明历史文化研究的新领域和新角度。

参考文献:

[1]刘义庆.余嘉锡,笺疏.世说新语笺疏[M].上海:上海古籍出版社,1996:49.

[2]文震亨.沈春泽.长物志[M].重庆:重庆出版社,2008.

[3]纪昀,等.钦定四库全书总目(整理本)(上册)[M].北京:中华书局,1997:1639.

[4]宋诩.北京图书馆古籍珍本丛刊:宋氏家规部(卷四)[M].北京:书目文献出版社,1988:61.

[5]李砚祖.长物之镜——文震亨《长物志》设计思想解读[J].南京艺术学院学报:美术与设计版,2009(5):1-12.

[6]吴晗.吴晗史学论著选集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1986:508-516.

[7]张瀚.盛冬铃,点校.松窗梦语(卷七)[M].北京:中华书局,2007:140.

[8]毛文芳.物、性别、观看:明末清初文化书写新探[M].台北:台湾学生书局,2001:29.

[9]王阳明:王阳明全集第一册:传习录上[M].杭州:杭州古籍出版社,2010:51.

[10]黄宗羲.明儒学案[M].北京:中华书局,1985:715.

[11]李贽.四书评[M].北京:社会科学文献出版社,2000:7.

[12]周明初.晚明士人心态及文学个案[M].北京:东方出版社,1997:165.

[13]李渔.闲情偶寄[M].杭州:浙江古籍出版社,2010:230.

[14]钱谦益.牧斋初学集(下册):跋前后汉书[M].上海:上海古籍出版社,2009:1781.

[15]叶德辉.书林清话[M].北京:中华书局,1957:292.

[16]张岱.琅嬛文集[M].长沙:岳麓书社,1985:199.

[17]皮埃兹.物恋问题[M]//孟悦,罗钢.物质文化读本.北京:北京大学出版社,2008:69.

[18]乔迅.刘芝华,方慧译.魅感的表面:明清的玩好之物[M].北京:中央编译出版社,2017:21.

[19]陈继儒.太平清话影印本(卷二)[M].上海:商务印书馆,1936:38.

[20]冯梦祯.快雪堂集[M]//四库全书存目丛书编纂委员会.四库全书存目丛书·集部(第164册).济南:齐鲁书社,1997:648.

[21]沈德符.万历野获编卷二六(下册)[M].北京:中华书局,1989:653.

[22]柯律格.长物:早期现代中国的物质文化与社会状况[M].高听丹,陈恒,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2021:7.

[23]Kant.Opus Postumum[M].Cambridge:Cambridge University Press,1993:240.

[24]王弼,注.孔颖达,疏.周易正义[M].北京:北京大学出版社,1999:292.

[25]王弼,注.楼宇烈,校释.老子道德经注校释[M].北京:中华书局,2008:117.

[26]杨天宇.礼记译注[M].上海:上海古籍出版社,2016:1033.

[27]陈鼓应.中国哲学创始者——老子新论[M].北京:中华书局,2015:149.

[28]李渔.江巨荣,卢寿荣,校注.闲情偶寄[M].上海:上海古籍出版社,2000:177-362.

[29]袁宏道.钱伯诚,笺校.袁宏道集笺校[M].上海:土海古籍出版社,1981:826.

[30]张岱.西湖梦寻 陶庵梦忆[M].杭州:浙江古籍出版社,2012:55.

[31]陈继儒,等.罗立刚,校注.小窗幽记(外二种)[M].上海:上海古籍出版社,2000:177-178.

[32]吴从先.小窗自纪[M]//袁朝编译.格言四种.武汉:湖北辞书出版社,2004:144.

[33]陈继儒.妮古录[M].上海:华东师范大学出版社,2011:1.

[34]赵强.“物”的崛起--前现代晚期中国审美风尚的变迁[M].北京:商务印书馆,2016:129.

[35]钱穆.中国思想史论丛(七)[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2009:169-170.

[36]左东岭.李贽与晚明文学思潮[M].北京:人民文学出版社,2010:81.

[37]袁宗道,钱伯城.白苏斋类集[M].上海:上海古籍出版社,2007:208.

[38]袁宏道.袁宏道集笺校[M].上海:上海古籍出版社,2018:205-206.

[39]袁中道.珂雪斋集[M].上海:上海古籍出版社,2000:63-64.

[40]钱锺书.写在人生边上[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2002:19.

[41]高镰.遵生八笺[M].北京:中国医药科技出版社,2011:236.

[42]郭庆藩.王孝鱼,点校.庄子集释[M].北京:中华书局,2004:568.

作者简介:

李庚明,博士,德州学院美术学院讲师。研究方向:美学理论。

李响,德州二中中级教师。