游牧、触感与结晶:“根茎思维”下“只有河南·戏剧幻城”的美学空间研究

摘 要:“只有河南·戏剧幻城”自开园以来就以沉浸式体验著称。如何在众多文旅项目中脱颖而出?“只需五分钟就可沉浸其中”的秘诀是什么?以德勒兹《千高原》一书章节排布的“根茎思维”为切入点,发现“只有河南·戏剧幻城”的戏剧、建筑布局与其有多重契合点。本文结合“根茎思维”的相关理论从游牧空间、触感空间、结晶空间三方面阐述“只有河南·戏剧幻城”的美学空间建构和沉浸感产生的逻辑。沉浸感的生成不仅注重当时的现象和情感体验,还在于任意连接的动态生成。由此,追求“生成空间”的审美为文旅项目、沉浸式戏剧走向成熟提供一定的创新路径。

关键词:根茎思维;德勒兹;只有河南·戏剧幻城;美学空间

“根茎”是德勒兹在《千高原》开篇提到的一个概念。之所以开篇提到,是因该著作的整体结构以“根茎思维”排布,即“这本书不是由章节,而是由不同‘高原’的拼贴连缀构成”。其中每个章节就是一个高原,也是一个任意的入口,原与原(章节与章节)之间既并列又交叉,既独立又相互联结,观者可以从任一“原”进入。同时,德勒兹特意用这种结构撰写,意在表达一种区别于传统“树状结构”的思维模式和空间形态。“根茎”即一种无规则、去中心化、多择化的流通状态,具有连接性、异质性、多元体、非示意的断裂、绘图和贴花等特征。基于此,由“根茎思维”写就的文本称为“根茎文本”,《千高原》就是一个典型的“根茎文本”。

由56个戏剧空间组成的“只有河南·戏剧幻城”(下文统一称“幻城”)与《千高原》的“根茎思维”有着多重的契合点。56个格子正是由51个“高原”构成,每一个空间既是入口也是出口,观者可以任意进入独立观看且任意与其他“高原”建立联系。“幻城”呈现出了河南上下5000年的文明史诗,但整个布局并没有按照时间顺序从起点至终点排布,而是以一种与历史学相对的无中心化、多选择性、横向发散的“根茎思维”建构。基于此,“幻城”是一个关于河南文化、中原文化的“千高原”,是思想文化交流、碰撞的多元性平台。正如王潮歌导演在采访中曾说:“它的超越已经不仅仅是在于一个戏剧意义上的超越,或者是叫主题公园意义上的超越。它完完全全是一个新的,你不能拿迪士尼来衡量,你不能拿中国大剧院来衡量,它是新的。”如果可以,它是一个“根茎文本”“根茎之城”。

基于思维和结构的共同点,本文将结合“根茎思维”的相关理论从游牧空间、触感空间、结晶空间三个部分阐述“只有河南·戏剧幻城”的美学空间和其产生沉浸感的美学原因。

一、游牧空间:棋盘式建筑格局

“根茎思维”下的“幻城”好比气象万千的“千面高原”,游客犹如驰骋在这些高低不一的高原中的“游牧者”,尽情地游牧和饱览河南文化,进入各种话语实践的处境。“幻城”是一种纹理化空间:56个格子、多个黄土围墙将其分割,并且在“幻城”内部划分出种种边界。但是,我们同样还看到不断行动着的游客,他们是游牧者,是在纹理化空间中构建平滑空间的潜在力量。可见,人流聚集的“幻城”具有游牧性质。游牧空间是一个不断生成的空间,是“幻城”通过自身与游客实现纹理空间与平滑空间的互通。每个平滑空间就是一条逃逸线,线的不同方向导致不同的“解域—再解域—解域—……”的循环过程,继而构建了游牧空间的逻辑。

(一)纹理空间与平滑空间

“游牧民的根本规定性,就是占据或掌握一个平滑空间。”[1]384平滑空间是一个情动的空间,为事件和个别体所占据,而非成形的、被感知的物体所占据。它具有无边界、开放的、流变的特征。与平滑空间相对的是纹理空间,它由水平和垂直两个要素交错构成,是可度量的属性空间。

“幻城”是一个完美的纹理空间。它的棋盘格建筑在水平和垂直方向上将622亩土地分割成56个格子,组成单个格子的四边高墙平均分布,并且能四周扩散与相邻的墙面形成多个空间。一面面高墙就类似于一条条经纬线,在水平和垂直方向上不断交织,继而在不同方向,不同空间留下了种种条纹,从而使每个方格空间达到同质化。“纹理化空间用形式对物质进行组织,用属性给物质归类。”[1]449“幻城”用空间拼贴的形式将河南代表性事件、场所进行组织,给予每个方格空间以属性对文化、戏剧主题进行划分。游客每进入一个方格空间,就会感受一个不同于其他方格的戏剧主题和文化事件。而“平滑空间却只有用强度充满质料”。

这个强度是动态的、知觉的、多维的非实体,强调差异与生成。德勒兹用围棋来形容平滑空间:围棋的棋盘是均匀且没有等级制度的空间,无派别之分的黑白棋子在棋盘的任意一点出现展开阵列,掌控空间。“幻城”就是一个典型的平滑空间、游牧空间。“幻城”的多个方格空间,类似围棋的棋盘格,观众游走在各个方格中,好比黑白棋子在棋盘上任意游走。整个“幻城”就是“流”的容纳居所。游客进入幻城,正如德勒兹所说的“投入轨道”,如同水滴融入河流中一样,不断地发生分流与合流。初入“幻城”,游客识别位置、欣赏建筑、观赏戏剧等活动不仅仅是地理位置上行为的运动,还是一种心理的“运动”。心理的“运动”是主观能动性的,游客依据自己的喜好偏向和此时触觉到的知觉选择行动的方向。在这里,游客前进的运动并不依据路线引导,而是依据人的主观选择。“人可以选择任何一个自己想到达的地方,可以从任意一点跳到另外一点,突然跳转朝向任何一个自己想要体验的方向。”[2]

平滑空间不同于流动空间。流动空间依靠视觉引导,依靠直线式的视觉轴线或引导线来构建视觉中心,使用者或浏览者是被动的接受者。而“幻城”多个方格空间的拼贴模式是无中心的彻底多元化,其自身没有明确的视觉引导轴线,依靠的是游客的知觉和心理导线,公众或游客是空间的主动掌控者。每个方格的四面墙上各有一个门,其既是入口又是出口,分别来往于不同的空间。观众游走在其中处于多选择和游离状态。观众或游客的主观选择就是引起动态的原因。“流动空间是建筑师预设,而游牧空间将人与人,人与物的关系放在其中,生成了空间。”[3]147不同的游客因各自的知觉和喜好的不同,身处“幻城”的位置也不同且分散,其自身的多选择性、灵活性、动态性构成了“强度”,建构了整个游牧空间、平滑空间。“存在着一种作为局部整合的绝对游牧,它从一个部门转向另一个部门,在一个衔接和方向变换的无限序列之中构建起一个平滑空间。”[1]464

光滑空间和纹理空间不是某种简单的对立,而是以混合体的方式存在:“平滑空间不断地被转译为纹理化空间;纹理化空间也不断地被转译为、回归于平滑空间。”[1]445两者是通过逃逸线的不断解域与结域进行转化。

(二)解域—结域:游客的游牧逻辑

“幻城”的同质化空间、迷宫式建筑、高高的围墙限制了游客们“遥远的目光”,他们无法从整体上把控空间的方向和位置。那么,游客如何找寻方向,如何把握主体性?促使自身不断运动的又是什么?答案就是逃逸线。逃逸线不是逃避的线,而是一种创造线、“解辖域化运动轨迹线”,正是因为逃逸线造就了游客的游牧轨迹和方向,并确定了其中所存在的解域和再结域的运动。

“辖域化”“解辖域化”“再辖域化”构成三位一体,游客每一次的逃逸路线都是一次“解辖域化”的过程。解辖域化有“展开”的意思,处于中间地位,既是对有分界的辖域化领域的展开,又是对新领域的再结域。条纹空间将整个幻城分割成界域明显的一个个方格,面临每个方格四面墙上的四个开口,游客怎么选择?很显然,通过自身与此时的环境实现增值,生成一个知觉的平滑空间的界域。该空间不是一个维度和度量尺度,而是一个方向。在这里,方向的选择靠的不是建筑的视觉引导线,靠的是暂时性的感知、回忆、喜好和偏向。方位不是恒定的,“人的行为、主观感受的不同就是产生变化、生成的决定因素。”[3]147可见,平滑空间的界域是在对此条纹空间解域的同时生成的。身体的欲望、感知促使游客进入另一方格,重新获得了选择的空间界域。因此,游客从“这个方格”—“平滑空间的生成”—“选择另一个方格”的过程,完成了一次“解辖域化—再辖域化”的过程。以此类推,形成“解辖域化—再辖域化—解辖域化—……”的不断循环的过程。

该过程是通过平滑空间的无限链接展开空间化,构成了游客的游牧逻辑。比如拿着导览地图寻找目标点而不断游牧的游客、为了占据最佳观赏位置而跑步前进的游客、在戏剧门口排着长队的游客,欣赏式慢慢走的游客。每个人的选择和理由千差万别,他们如同具有“根茎”般的派生支脉的性质,形成了若干四处横生的支流。进入剧场,找到自己的座位或者站立位置时,游客有了固定的领域,不再具有游牧性。但根据戏剧的演出和剧情的融入,又再次进入了思维的游牧。如小剧场的《下沉岁月》戏剧,全剧没有对白,全靠光与影的变化带领观众穿越宇宙时空,游走在宋朝的大街上、麦田中、闺房中,美女的梦境中。正如结尾处LED屏打出的旁白字幕:“就是想让你的思想飞一会……”再比如,剧场观演形式的创新——站立式和行进式。观众可以在演出过程中随意选择、任意走动,选择最佳的观看位置,这使得观者不但具有实体空间的游牧性质,还具有思维空间的双重游牧。

这些支流的形成和观众思绪的走向是由不同的“解辖域化——再辖域化——解辖域化……”过程造就的。因此,每个平滑空间就是一条逃逸线,它是一个通过方向的改变而构成的空间,这些方向上的变化是由于自身行程的变化,或自身的多变性而改变。“人的感性的变化直接影响游牧空间的形态、性质、大小。”[3]139

二、触感空间:具身化感知

“戏剧幻城”一个最突出的特点就是沉浸感,“只需5分钟就可以沉浸其中”的秘诀是什么?导演王潮歌称为“变质”的艺术创作手法:“我们通过对代表传统中原文明的黄土坡等介质进行视觉‘变质’,让它呈现出当下的新媒体艺术语言特性。”[4]这种“变质”是对物体的触感呈现,它强调以“切近的目光”接触空间、接触眼前的景物和物质,而不是观看空间。因而,触感是能够接触到的,强调直接通过身体产生的感觉。“戏剧幻城”里呈现出的实景,在样态上还原了粗糙、陈旧的感觉,观众可直接触摸感觉其中的质感;创新式“翻转剧场”的营造,则直接将观众拉入剧情空间中,让观众沉浸在此时此地的情境中,具身化地感知同一个世界。进而,唤起某种文化记忆,刺激观众引起触觉的反应。

(一)质感形象塑造

质感形象既是以“触感视觉”方式观看“戏剧幻城”所呈现出的形象,也指有明显触感特质的意象,这种特质是由做旧、实景、灯光、声音的综合编码。因此,“幻城”的质感形象分为外在和内在的塑造。

外在质感形象属于实体存在的物理领域,能直接被观看、感知、触摸,包括建筑风格、戏剧舞台的实景设计以及麦田、种子、夯土墙等特定符号。实体物质的外在样态直接决定了物质是否具有质感,是最容易被感知和触觉到的。“幻城”的建筑创作与戏剧创作同步进行,其质感形象是配合剧目的主题和内容而建造,它是演出剧目的延伸,同时它就是剧目本身。比如《李家村茶铺》剧场,剧目讲述的是茶铺里发生的故事,为配合剧目内容,其舞台空间设计为一个茶铺的样式。从室外木质茶亭下观众休息、排队进入剧场时,戏剧就已经开始。室内木质的房梁、刻有划痕的柱子、老式的账房柜台、破旧的紫铜壶、土坯老虎灶、有瑕疵的小方桌映入眼帘,以写实手法制作这一切,它们不是道具,而是那个年代的痕迹。这些污点、瑕疵、划痕、破旧等具有触感的痕迹作为质感很强的现实存在围绕在观众身旁,真切地被观众触摸感知,瞬间被拉回到过去。除了实体物质的外在样态外,在无法实现对相应年代空间的完整复原情况下,鲜明代表性的符号和意象也能增加触感,突出时代质感。比如《火车站剧场》室外堆集的木质集装箱、火车站小卖铺、自行车上卖的老酸奶;《第七机车车辆厂礼堂》外的冰棍摊、毛主席语录、宣传栏里的最新公告和宣传画、各种张贴画,门口上方插着的红旗和五角星图标。剧场外的这些代表性符号不仅具有装饰功能,还与整个剧场空间相互呼应,与建筑、戏剧艺术空间重组,形成特定的社会文化触感空间。

相比于实体存在的外在质感,内在质感形象是靠数字媒体技术营造的具有物质质感的虚拟影像,受到光色、声音、投影、动画、计算机图形等影响。《下沉岁月》是塑造物质质感影像的典范,剧目演出的舞台布设、场景塑造都不是实体物质,而是动画与光影结合打造的画面空间。如CG动画打造的时空穿梭通道、五彩斑斓的花海及金黄色的麦浪,亦或灯光打造的坑坑洼洼的石头街道、太阳一天的光线变化、宋朝小姐姐的床铺等,在影像的处理上,刻意还原物质的肌理特质和场景的立体动态感。观众似乎来到了宋朝,感受风吹麦浪的摇曳、雨后街道的湿滑,闻到鲜花的香气。气韵生动的画面中,丰富的纹理、物理性的肌理特质使物质质感的意象溢出画面,与观众触碰并引发共鸣,从而连接了观众和影像。可见,内在质感形象注重“从影像本身的物质性与观影者之间所形成的具身化关系来感知影像,由此而尝试开启以感知为基础的诠释模式”[5]。

(二)“翻转剧场”

“戏剧幻城”中“行进式”“交互式”的观演方式是对传统剧场的翻转:演出舞台和观众席合二为一,观众从观看者或旁观者转变为剧目的参与者和合作者,自身是经验主体的同时也是经验的对象。在这里,戏剧的“第四堵墙”消失在注重具身化的体验与触觉感知的“翻转剧场”中。“翻转剧场”主要体现在两个层面:

第一对具有容器和载体性质的剧场空间的翻转,形成新的场域空间——事件发生场。如《天子驾六遗址坑》的考古挖掘现场、《李家村茶铺》的茶馆、《红庙学校》上课的教室和课间操场,这些场景既是剧情发生的地点又是复原的实景。茶馆中的茶桌和板凳既是客人喝茶说话的地方又是观众欣赏戏剧的空间。观众在这里既是茶馆的客人又是戏剧的观众。因此,观众走进茶馆、学校、考古现场就进入了戏剧。剧场中演出舞台不再独立于观众位置,而是将观者纳入自身的空间之中,两者结合共同创造了一个综合性的空间,一个有具体“情境”和“场域”的空间。“红庙学校”由两个教室组成的小剧场,是典型的“事件发生场”。

因学校建筑、教室布置、教学场所的各种设施、校园广播,甚至是老师的着装等写实化的舞美设计,塑造了一个有学校特征的“场域空间”,让观众一下子沉浸在数十年前的校园“情境”中。进到教室,找个课桌课椅坐下,你既是观众又是学生。课堂上,“老师”会随机选择“学生”提问问题,会因你上课睡觉、交头接耳、不规范的发型、染指甲等现实性的事件而“训斥”你、拿粉笔头“砍”你。整个教室就是一个真真切切的“课堂发生场”,老师会根据你在课堂上的“表现”和你互动。比如,表现好的“学生”会得到老师的表扬并获得奖状,表现不好的“学生”还会被老师点名批评并被老师提楼到教室前罚站。可见,“翻转剧场”中剧场不再是作品和观众被动的容器和载体,而是一个“事件发生场”,一个具体情境展开的“地方”。它可以“让每一个观看主体通过对亲临现场,对事件的感官即时性进行此时此刻、独来独往的体验,而不是靠脱离躯体的眼睛和视觉顿悟,即刻获取感知”[6]。

第二对静态、被动观看方式的翻转,形成行进式、参与式的“现场性”观看。《红庙学校》的课堂上,观众已经不是被动地观看,而是切身参与进课堂中与戏剧、演员互动。《李家村剧场》《火车站剧场》行进式的观演方式,更是让原来静坐的观众运动起来并不断地移动视线和位置走近演员、亲临现场,召唤深陷情境中的观众身体的参与。

《火车站剧场》第一幕戏是一个360度的环形剧场,观众站在中间的空地上跟随剧中人物的表演和走动不断地移动身体和视线,以便找寻最佳的观看位置。第二幕戏是18顶不同的帐篷。每一个帐篷都有自己的主题,比如放置医疗器械的地方、储油的地方、藏军火的地方、堆了一堆杂物的地方。观众需要一个空间一个空间的行走,在行进的过程中随机选择一个帐篷坐下来,跟观众同时存在的还有1942年的这户帐篷的主人。在这封闭狭窄的空间里,观众跟演员咫尺之间的体验让他们忘掉自己是谁,如同从现实世界穿越回几十年前,“零距离”感受那个年代所发生的一切。帐篷外警铃一响,帐篷的主人往外跑,观众也随着演员一起往外跑,仿佛自己也成了难民。行进的过程就是跟他们一起经历苦难的过程。可见,行进式的“现场感”“在地性”,把观众从“我”变成了“他”,变成了一个亲历者,而不仅仅是一个旁观者。

三、结晶空间:时间的绵延

“晶体-影像”是德勒兹形容时间的一个概念,是“潜在影像与现实影像不可分割的共生共存”[7]。潜在与现实作为时间的两个分叉,虽在现实中被区分,但在晶体化中持续的交换。因此,现实与潜在的不断交换直至共存的动态过程就是结晶化。“只有河南·戏剧幻城”通过对不同时代的代表性建筑的重构,代表性物件、符号、场所的再现,使“过去与它所是的现在共存”,唤起观众的潜在记忆与此时的现实共生共存,并与当下不断产生联系,让观众在空间的自动时间化中体验情感。由此可见,时间在这里展开自身,“幻城”构建了知觉全新体验的“时间-影像”逻辑,为我们营造了一个时间动态化的空间,一个由飘忽不定的回忆、幻想构成的不稳定空间,即结晶空间。

(一)“幻城”:平面P

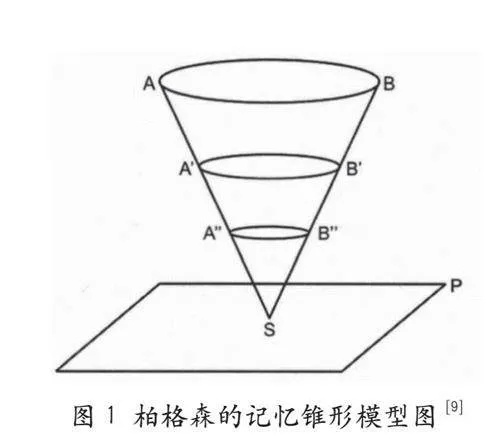

德勒兹的“晶体-影像”深受其师父柏格森“绵延”理论的影响。柏格森认为时间是绵延的,过去被保留下来,对现在和未来产生源源不断的影响。其中记忆打破时间线性的流逝运转,对时间的绵延起到巨大作用,并提出“记忆向着现在和未来前进和侵入”[8],并设定了锥形模型(如图1):

图1 柏格森的记忆锥形模型图[9]

模型中,平面P代表有无数可能性且不断移动的现在,S在平面P上运动,无疑是平面P中的任一现实现在,严格讲S不是一个端点,它是记忆不断前进涌现的过程。至于AB、A’B’、A’’B’’截面是我们全部的过去(纯回忆),即柏格森所言的“记忆—影像”。锥点S在平面P上延展和开拓,与AB平面形成椎体SAB,记忆要想到达现在,必须经过A’B’、A’’B’’截面,类似一个“推”的动作到达S。在截面AB不断下落的过程意味着现在不断地生成。

56个格子组成的“幻城”就是一个平面P,在“幻城”中不断游走的游客或观众是锥点S,此时此刻呈现在观众眼前的带有“过去”标志性的建筑、物体等视觉符号是对“纯回忆”的建构,即模型中的AB、A’B’、A’’B’’截面,纯粹的截面柏格森叫“梦幻的平面”。观众每进入一个格子,就会形成不同的椎体SAB,同时各异的观众产生的不同感知代表不同的锥点S,也会形成不同的椎体SAB。可见,“幻城”打造的“场所-记忆”不代表静态的回首,也不是已逝的存在,而是能够持续扩展的永存之物。由于观众的感知、知觉的扩展不断向前逼近,插入幻城,变成现实。这个现实既是全新的现在又包含着过去,同时又变成现在的新的行动和感知,为我们的未来注入新的意义和价值。因此,整个戏剧幻城就是一个平面P,记忆不在我们身上,而是我们在“幻城”打造的记忆中游移。

(二)晶体化:潜在与现实的交换共存

德勒兹在《电影2:时间-影像》提出“晶体-影像”,将潜在影像与现实影像看作是晶体-影像的双面性和内部交换的表达。“现在,即现实影像;而其同时的‘过去’,就是潜在影像,亦即镜像。”[10]124由此可见,“戏剧幻城”用不同时代的代表性视觉符号打造的“场所-回忆”就具有两面:它是现实的,又是潜在的,一面是感知,一面是回忆。类似柏格森所说的似曾相识、似曾经历的幻觉,又如德勒兹提出的演员与自己所扮演的角色之间的镜像关系。例如,《李家村剧场》复原了一个饥荒年代的村庄样貌,复原了村里人饥寒交迫的生活状态。再如《红庙学校》塑造了80年代的校园生活。观众游走在此时此刻观看到的等比例布景和破旧物件是现实,这个现实还同时意指过去和过去曾经经历的现在。当观者发出“原来以前的生活是这样的”“好像又回到了小时候”等感叹时,现实就变成了潜在影像——回忆的副本、幻想的镜像。

潜在与现实之间是一种互为前提、相互置换的聚合关系:“没有不变成现实的潜在,同样,也没有不变成潜在的现实。这是自由置换的反面和正面。”[10]109类似镜中像、片中片。两者之间的持续交换、共存的动态过程就是晶体化的过程。德勒兹用“镜子”“船”为例来阐述此过程。“镜像对于现实人物是潜在的,就其留下的潜在性推至镜外而言又是现实的”。潜在影像如此繁殖扩展,会吞食人物的整个现实性,此时,这个人物就是众多影像中的一种潜在性了。换言之,晶体-影像总是处在一种不可分辨的潜在与现实之间的界限上。

三大主剧场之一的《幻城剧场》就是一个典型的“晶体-影像”。首先,舞台的升降设置,不是舞台的切换,也不是炫技。而是让故去的岁月、故去的城池,深埋在地下的祖先慢慢升上来。慢慢升起的是一个时代一个时代的文明,升起的是一个古人和另外一个故事,从地下升起的实际上是我们的幻觉。这个幻觉既是实的又是虚的。观众坐在剧场真真正正看到的幻觉形象是现实的,正如在幕布墙上出现的种种君王、名人、志士的灵魂是观众可以看见的,但同时这些形象也是他们想见的,是幻想的镜像呈现,是潜在的。其次,幻城中有一幕是诗歌。当诗歌背诵出来的时候,没有人不知道,我们从小学到中学到任何时候,这些诗歌我们绝对是背过的,耳熟能详。当观众跟随演员一起背诵诗歌时,就完成了现实与潜在的不断交织和共存:原来这些诗歌出自这里,那些诗人就是在这里写下的,他们埋葬在这里长眠于此地,我们的惦念也长眠于此。

“就是在这里”“就在这里”是戏剧中不断出现的台词。这里是哪里呢?这里是观众面对的城池,也是观众心中想象的城池,更是在这片广袤的土地上历经5000年沧桑的城池,还是我们所处的当代城池。幻城通过视听符号与思维、精神产生潜在影像与现实影像的互动、共生和共存。这就是晶体化的幻城,正如戏剧结尾英魂长着翅膀,慢慢升起,在我们的上空盘旋,他们说:“孩子,我们看着你呢,你也在这里,就在这里好好的生活下去吧,我们永远在你们的思念中翱翔。”

四、结语

不管是游牧、触感还是结晶,它们都是未成形的、不断生成的动态过程。“只有河南·戏剧幻城”是一个“根茎之城”,既没有统一的源点也没有终结,它始终居于中间,基于关系把各种各样的事物聚拢起来,创造新的关系。也就是说,观众此时的情感体验不是恒定的,而是随着暂时性的感知、回忆、想象而任意连接从任何一点跳到另一点,呈现一种运动状态。这是导致观众沉浸其中的原因,也是观众二刷三刷也不厌烦的原因。因此,在这里呈现出一种新的空间形态:它不再是纯粹的幻想空间,甚至也不是逼真的物质空间或复现的环境空间,它是一种运动的、像根茎一样不断发散、蔓延的“生成”空间。基于人与人、人与物、物与物之间的关系生成的空间。沉浸式体验、以身体感觉为中心的审美方式,追求的不是对经验世界的再现,而是与经验世界的“生长”过程。可见,“生成空间”的塑造为文旅项目、参与式戏剧走向成熟提供了一定的创新路径。

参考文献:

[1]德勒兹,加塔利.资本主义与精神分裂(卷2):千高原[M].姜宇辉,译.上海:上海人民出版社,2023.

[2]靳铭宇.游牧空间及其意义[J].世界建筑,2011(7):118-121.

[3]靳铭宇.褶子思想,游牧空间—数字建筑生成观念及空间特性研究[D].北京:清华大学,2012.

[4]郑蕾,珍妮.“只有河南·戏剧幻城”背后的故事[J].文化月刊,2021(8):75-76.

[5]严芳芳.“触感视觉”:一种重新认识电影的理论路径[J].文艺理论与批评,2020(3):113-120.

[6]KWON M.One place after another:site-specific art and locational identity[M].The Mit Press,2002:14.

[7]董树宝.德勒兹的晶体-影像:时间与影像的双重变奏[J].文艺研究,2023(8):97-109.

[8]周冬莹.影像与时间:德勒兹的影像理论与柏格森、尼采的时间哲学[M].北京:中国电影出版社,2012:103.

[9]柏格森.材料与记忆[M].肖聿,译.北京:华夏出版社,1999:144.

[10]德勒兹.电影2:时间-影像[M].谢强,蔡若明,马月,译.长沙:湖南美术出版社,2004.

作者简介:赵艳婕,郑州工业应用技术学院教师。研究方向:戏剧与影视学。