《论语》单音节动词的引申与词类活用

【摘要】本文采用文献细读法,以《论语》单音节动词为对象,对其引申方式与词类活用现象进行研究,并探寻二者之间是否有所交叉重叠。《论语》动词的引申方式主要分为链条式、辐射式与混合式,其中单纯的链条式或辐射式引申较少,辐射式链条式交叉的混合式引申较多。动词的词类活用分为两类:动词活用为其他词类、其他词类活用为动词。关于古汉语引申或词类活用现象的研究很多,但对古汉语词义引申与词类活用是否有交叉的研究较少,也无落脚《论语》对二者交叉关系进行的探究。本文聚焦于《论语》的单音节动词,采用正反向双向研究,以动词活用为名词、形容词为正向,名词、形容词活用为动词为反向,《论语》中三种词性的词均有词类活用临时所得词义成为固定意义甚至沿用至今,被纳入引申研究范畴。本文通过对《论语》具体字词的研究,证实词类活用临时得到的活用义成为固定义并非偶然。词类活用是得到引申意义的方式之一,是横向研究,词义引申是纵向研究,二者都围绕词的意义展开,所以必然有所交叉。

【关键词】《论语》;单音节动词;引申;词类活用

【中图分类号】H141 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)35-0122-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.35.036

单独对词类活用与引申进行研究的作品较少,但是几部古汉语著作都有涉及,为单独研究这两类不同的现象做了规范。王力《古代汉语》中有专门篇章讲古汉语的词类活用,对词类活用有五个分类:“(1)名词用如动词,(2)动词、形容词、名词的使动用法,(3)形容词、名词的意动用法,(4)名词用作状语,(5)动词用作状语”[11]341,后人研究词类活用分类大多不出这几类。郭锡良著有《古代汉语》,将动词的活用分为及物动词的使动用法与不及物动词的使动用法[4]614,并在《汉语史论集》中专门对古汉语的词类活用进行定义[6]43。雷汉卿版《古代汉语》词类活用分类大致与王力版本相同,在引申方面则将词的本义与引申义关系分为相似、相关、相因三种,在相因部分将引申的方式分为链条式与辐射式,对引申方式做出规范[16]43。王群《常用字引申义辞典》对1000个常用字的引申义进行概括。张永胜《从〈论语〉、〈孟子〉谈古代汉语词类活用的几个问题》对两部作品的词类活用现象进行分类整理,得出词类活用的条件与规律。[18]车小雯《古代汉语“词类活用”的研究综述》将各个学者对词类活用的看法进行总结。[1]郭攀《词类活用与词类引申》中就二者关系进行研究,认为词类活用是另类的词类引申。[3]赵成林《词类活用与词义引申之区别浅探》中提出用新词义的稳定性、新词义与其他词义的关系来区别二者。[19]钟发远的《〈论语〉动词研究》,从语法语义方面,对《论语》动词的整体情况进行较为全面的概括,词类活用与引申都有涉及,在引申方式上除了链条式与辐射式还提出了混合式引申。牟青的《古代汉语词类活用的类型及规律——以〈论语〉为例》将《论语》的词类活用单独作为研究对象,按词类从名词、动词、形容词方面进行研究,对不同词类的活用进行整理并研究活用的规律。[10]

前人研究的词类活用大致分类为:动词用为名词、名词用为动词、动词用为状语、名词用为状语、使动用法、意动用法。引申的方式为链条式与辐射式,兼有部分混合用法。词类活用与引申两者是不同的现象,但都涉及词义的研究,所以可能会有部分字兼具两种现象。现将《论语》中单音节动词的引申与词类活用单独列出分别研究,以杨伯峻《论语译注》为底本,在前人研究基础上希望能在词义引申词类活用双线研究上找到交叉之处。

一、《论语》的单音节动词

《论语》总字数15806个,单字数1410个,动词总499个,其中单音节动词469个,约占动词总数的94%。[20]可见单音节动词在《论语》中占比极高。不只是《论语》如此,在古代汉语中单音词也占据绝对优势,单音节动词占据动词的绝大部分。同时《论语》中动词涉及范围广,钟发远《〈论语〉动词语义概貌》中将其分为婚俗礼仪、教育、心理活动等十七类。[21]本文以《论语》单音节动词作为研究对象,数量大,案例多,涉及范围广,贴近生活方方面面,同时词类活用与引申义的出现频率也更高。

二、动词的引申

词的引申是以本义为出发点进行延伸得到其他意义,称为词类引申或词义引申。引申是从本义出发研究词的其他词义,义项可能会跨词类,但不出词义范畴,故在此称为词义引申。引申义以本义为基础,所以两者必然有关联之处。雷汉卿《古代汉语》将本义与引申义的联系方式分为链条式、辐射式[16]165,钟发远提到混合式。辐射式和混合式引申出现较多且复杂,呈现多重辐射式引申重叠,或者辐射式与链条式交叉进行的情况,由此得到多个词义,现对《论语》部分单音动词的引申情况进行研究。

单纯的链条式引申较少,仅以“怀”“执”“归”为例,辐射式引申则取“己”“退”“问”为例,混合式出现最多,用“使”“兴”“出”为例,词的引申义并不一定全部出现于《论语》中,故以部分引申义作例。

(一)链条式

链条式引申由本义为出发点引申,在引申义的基础上再次引申,各个引申义之间有前后关联。[16]165

如“怀”:在《论语》中出现9次[14]304,许慎《说文解字》中“怀,念思也”[13],本义为“想念”。“怀”的意义引申过程为:想念→爱惜→怀抱→安抚→胸襟→怀藏→包、围绕→归向[12]411,几个意义都以前一引申义为起点,呈现链条式的引申过程 ①。《论语》“君子怀德,小人怀土”(里仁11) ②用本义,在句中具体译为“怀念”,“邦无道则卷而怀之”(卫灵公7)中“怀”用“怀藏”的意义,“然后免于父母之怀”(阳货21)用“怀抱”的意义。

“执”:在《论语》中出现14次 ③,《说文》中“执,捕罪人也。”本义为“捉拿”。引申过程为:捉拿→拿住→掌握→控制 ④,又由“拿住”又引申出“坚持”的意义,“掌握”引申出“实施”的意义,六个意义由多重链条式引申嵌套得出。《论语》“陪臣执国命”(季氏2)中用“控制”的意义,“诗书执礼”(述而18)用“实施”的意义。

“归”:在《论语》中出现10次,《说文》中“归,女嫁也。”是其本义,意义引申过程为:女子出嫁→结局→依附→专属→返回→返还物品→投案自首。《论语》“归与归与”(公治长22)用“返回”的意义,“无所归”(乡党22)用“依附”的意义。

(二)辐射式

辐射式引申即所有意义都由本义引申得到,各个意义之间是并列关系。

如“已”:在《论语》中出现14次。“已”本义为“停止、结束”,结束就意味着这一事件成为历史,所以引申出“从前”的意思,停止也引申出“事情完成时间过去”的意义,因停止这一意义引申出“罢免”的意义,“从前”“事情完成、时间过去”“罢免”三层意义都由本义直接引申而来是并列关系,所以是辐射式引申。《论语》中“三已之,无愠色”(公治长19)用引申义“罢免”,“斯害也已”(为政16)用本义“停止”。这样采用辐射式引申义的用例《论语》中还有很多。

“退”:在《论语》中出现13次,《说文》:“退,却也。”本义为“向后移动”,向后移动就引申得到“后退” “离开”两个意义,又由“离开”的意义又引申出“辞位”“削官贬职”“减少”“返回”的意义,几个意义由两次辐射式引申套叠而成。《论语》中“退而省其私”(为政9)用“返回”的意义,“不与其退也”(述而29)用“后退”。

“问”:在《论语》中出现118次,《说文》:“问,讯也。”本义为“有所不知请人解答”,“问”字的几个意义是通过辐射式引申重叠得到。“问”由本义引申得到“表示关切”“追究”“干预”三个意义,又由“表示关切”引申得到“赠送”“书信”两个意义。在《论语》中“子路问政”(子路1)用本义,《论语》本义的使用最多,“问人于他邦”(乡党15)采用“赠送”的意义 ⑤。

(三)混合式

混合式即兼有链条式和辐射式的引申方式。

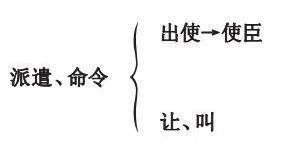

如“使”:《说文》:“使,伶也。”本义派遣、命令,由“派遣”引申得到奉命派往他国处理外交事务的意义,即“出使”,又由“命令”引申得到“让、叫”的意义,同时“出使”又引申出奉命派往他国处理外交事务的人,即“使臣”。“使”的多个意义,“出使”“让、叫”由本义引申而来,属于辐射式引申,但派遣→出使→使臣这一过程得到的意义,属于链条式引申。如“子华使于齐”(雍也4)用其“出使”的意义。

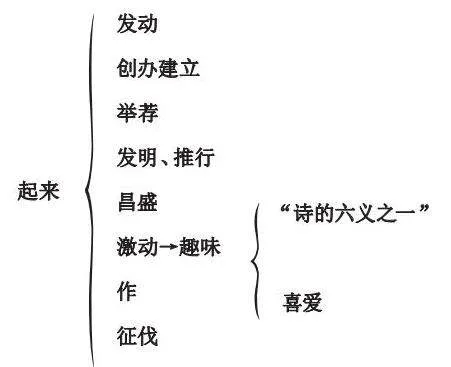

“兴”:在《论语》中出现9次,《说文》“兴,起也。”本义为“起来”,由辐射链条引申交叉得到多个意义。《论语》中“则礼乐不兴”(子路3)“兴”是“举办”,“则民兴于仁”(泰伯2)里“兴”是“昌盛”。

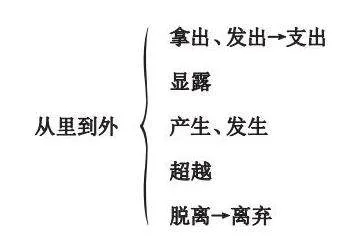

“出”:在《论语》中出现31次,《说文》“出,进也。”本义为“由里到外”,多个意义也由辐射式与链条式的引申交叉得到。在《论语》“凤鸟不至,河不出图”(子罕9)中用本义,在“君子思不出其位”(宪问26)中则用“超越”这一意义。

三、动词的词类活用

在王力的基础上,郭锡良于《古代汉语》中对词类活用进行更明确的定义:“在古代汉语里,某些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在句中临时改变它的基本功能。”[5]269经过各个学者完善,目前对词类活用公认的的定义是:“词在具体的运用中,按照一定的语言习惯而临时改变其意义、词性、和语法功能,即甲类词当乙类词用。”[8]

对动词词类活用的分类各家有所不同,王力《古代汉语》中将动词的词类活用分为使动用法与动词用作状语,使动用法中又分为及物动词与不及物动词的使动[11]350;郭锡良《古代汉语》中只分为及物动词的使动用法与不及物动词的使动用法,同时特别提出“破读”是属于及物动词的一般用法。[4]615牟青《古代汉语词类活用的类型及规律——以〈论语〉为例》中对动词的词类活用分类有了不同,将其分为动词的使动用法、动词活用为名词以及为动用法。[10]本文将动词的词类活用分为四类:使动用法、动词活用为名词、动词活用为形容词、为动用法,同时也单独列出形容词活用为动词、名词活用为动词来进行反向研究。关于王力先生分出的动词作状语分类尚有存疑,状语是就句法成分的划分出的类[15]302,应与主语、谓语、宾语、定语等为一个层面,而名词、动词、形容词是词类中就实词而言分出的类别[15]272,动词与状语有不同的划分标准,故在此不作动词活用为状语的分类。

词类活用需要与词的兼类进行区分,词的兼类是词类活用发展到一定阶段的产物[9],有学者以数据统计来区分词类活用与词的兼类[7],但在具体语境中如何进行区分仍然是个复杂的问题。古汉语与现代的用语习惯有所不同,不同时代、不同社会习惯、不同语境的使用情况都加大了区分难度,故在此选择大部分学者所认同的词类活用现象进行研究。

词类活用是具有时代性的现象,研究时要持历史观点,一个词义在先秦可以看作一般用法,或许汉代就已经成为词类活用[6]43,在此将研究范围缩小到《论语》,进行具体历史时代历史著作的研究,并只研究其中的单音节动词。郭锡良《汉语史论集》中就说到“所谓词类活用是指词的非经常性的临时用法,它是与本用相对的,本用是指词的经常用法”,在此对词类活用进行研究时依旧从本用与活用展开。

(一)动词活用为其他词类

1.使动用法

“出”:本用为动词,与“入”相对[22]64,如“河不出图”(子罕9),在“必表而出之”中用使动用法,译为使之出。

“见”:本用为动词,表示看见、谒见 ⑥,在《论语》中本用出现55次,如“子路愠见曰”(卫灵公2),“阳货欲见孔子”(阳货1)中用使动用法,译为使之谒见。

“止”:本用为动词,表示停止,如《论语》“止,吾止也”(子罕19)用的一般意义,在《论语》“止子路宿”(薇子7)中用其使动用法,译为使他停止、留住。

2.动词活用为名词

“生”:本用为动词,表示生产、生存,《论语》中多次出现,如“本立而道生”(学而2),在“君赐生,必畜之。”(乡党18)中活用为名词,跟在“赐”后作宾语,译为活物。

“戒”:本用为动词,表示警惕、防备,如《论语》“戒之在色”(季氏7),在“君子有三戒”(季氏7)中活用为名词,译为有所警惕而不去做的事。

“宿”:本用为动词,表示过夜,如“子路宿于石门”(宪问38)用,在“子钓而不网,弋不射宿”(述而27)中则活用为名词,译为归巢歇宿的鸟。

3.动词活用为形容词

“成”:本用为动词,表示完成、实现,本用多次出现,如“恶乎成名”(里仁5),在“成事不说”(八佾21)中活用为形容词,译为已经过去的。

“放”:本用为动词,表示摒除、舍弃,在“隐居放言”(微子8)中活用为形容词,译为无拘无束、放纵。

“绝”:本用为动词,表示断绝,如“在陈绝粮,从者病,莫能兴”(卫灵公2)用本用,在“兴灭国,继绝世”(尧曰1)中活用为形容词,译为后代子孙断绝的。

4.动词的为动用法

“御”:本用为动词,表示驾驭车马,在《论语》“樊迟御,子告之曰”(为政5)中用为动用法,在此是为之驾驭车马。

(二)其他词类活用为动词

1.名词活用为动词

“主”:本用为名词,表示主要人员或君主,如《论语》“夫颛臾昔者先王以为东蒙主”(季氏1)用一般用法,译为主祭者,“主忠信”(学而8)中活用为动词,译为以他为主。

“先”:本用为名词,表示时间或次序在前,在《论语》中出现多次,如“先行其言而后从之”(为政13),在“卫君待子而为政,子将奚先?”中活用为动词,译为先做。

“后”:本用为方位名词,表示位置在后,时间较晚,如“忽而在后”(子罕11),在“子畏于匡,颜渊后”(先进23)中活用为动词,译为在后、落后。

2.形容词活用为动词

“正”:本用为形容词,表示端正、合规矩,本用在《论语》中出现多次,如“割不正不食”(乡党8),在“就有道而正焉”(学而14)中活用为动词,译为匡正、纠正。

“固”:本用为形容词,表示坚固、牢固,如《论语》“学则不固”(学而8),在“君子固穷,小人穷斯滥矣”(卫灵公2)中则活用为动词,译为固守、安守。

“恒”:本用为形容词,表示固定的、长久的,在“不恒其德,或承之羞”(子路22)中活用为动词,译为坚持、延续。

四、词类活用与引申现象的部分交叉

词类活用现象在古代汉语中很常见,词类活用突破其本有的词性临时造出新的意义,是从词义的共时层面进行研究。词义的引申同样常见,但是引申是就一个词本身而言进行历时研究,研究在历史中一个词如何得到多个语义。张文国《关于古汉语词类活用定义的检讨》中认为词类活用与词义引申是同一问题的两个方面,语法角度看为词类活用,语义角度看为词义引申[17],这与从共时历时层面展开研究仍有关联。当一个词临时得到的活用义被多次使用时,就可能成为固定意义[19],被纳入引申研究的范畴,同时词类活用必然推动词义发展[2],从某个方面而言词类活用是得到引申义的一种途径,所以二者必然有所交叉。现以《论语》中的动词为对象进行研究,探寻词类活用与引申之间的交叉。

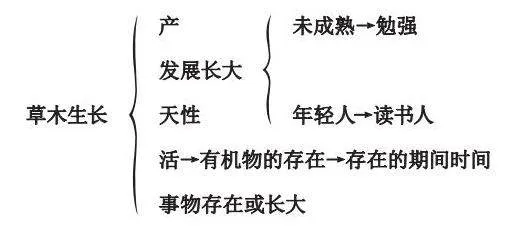

“生”:《说文》“生,进也。象草木生出土上。”本义为草木长出,多个词义由辐射式与链条式引申交叉得到。“生”在《论语》中出现16次,本用为动词,表示生长、产生,如“本立而道生”(学而2),在“君赐生,必畜之”(乡党18)中用为名词译为活物,是用“有机物的存在”的意义,这一意义在《论语》中仅出现一次,可视为词类活用。王群《常用字引申义辞典》(下称《辞典》)将其作为固定意义收录,如唐柳宗元《捕蛇者说》“君将哀而生之乎?”用“有机物的存在”的意义,可见唐代这个意义已经成为固定的意义,并且在现代汉语中仍然在使用,属于词义引申的研究范畴,是词类活用与引申现象的交叉。

“戒”:《说文》“戒,警也。”本义为防备、警惕。由本义引申得到“谨慎”“警惕而不能做的事情”“命令”“佛教中的禁制律条”“作为信物或装饰的指环”五个意义,又由“佛教中的禁制律条”得到“持斋以示对鬼神的尊敬”“改掉不良嗜好”“界限”三个意义,多个意义由两次辐射式引申重叠而成。“戒”在《论语》中出现5次,其本用为动词,在“君子有三戒”(季氏7)中活用为名词译为“有所警惕而不可做的事”,这一意义在《论语》中仅出现一次,可视为词类活用,也成为固定意义进入词义引申的研究范畴。

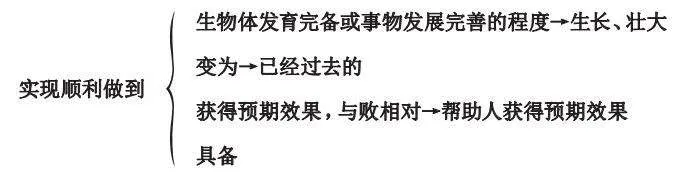

“成”:《说文》“成,就也。”本义为实现、顺利做到,多个意义由辐射链条式引申交叉得到。“成”字在《论语》中出现20次,本用为动词,表示实现、完成,如“君子去仁,恶乎成名”(里仁5),在《论语》“成事不说,遂事不谏”(八佾21)中活用形容词译为已经过去的,这一引申意义在《论语》中只出现一次,可视为词类活用。

“后”:《说文》“后,迟也。”本义为时间晚,由本义辐射式引申得“方位与前相对”“子孙”“方位落于尾部”三个意义。“后”字在《论语》中出现19次,本用为名词,表示时间晚、位置靠后,如“瞻之在前,忽焉在后。”用本用表示方位在后,在“子畏于匡,颜渊后”(先进23)中活用为动词译为在后、落后,这一意义在《论语》中仅出现两次可视为词类活用。王群《辞典》收录该意义作为固定意义,并列举宋代欧阳修《醉翁亭记》“前者呼,后者应”,可见宋时“方位落在尾部”已成为经常出现的意义。

“固”:《说文》“固,四塞也。”段玉裁《说文解字注》“四塞者,罅漏之谓。”本义为坚牢,由本义辐射式引申得到“安稳”“执着”“坚持”“本来”“必定”五个意义。“固”字在《论语》中出现10次,本用为形容词表示稳固、固执,如“今夫颛臾,固而近于费”(季氏1),在“君子固穷,小人穷斯滥矣。”(卫灵公2)中活用为动词,译为固守、坚持,这一词义在《论语》中仅出现一次,可视为词类活用。王群也将该意义作为固定义收录于《辞典》,如《史记·齐世家》“管仲固谏不听”,汉时这一动词用法已常见。

“恒”:《说文》“恒,常也。”本义为经常,由本义辐射式引申得到“长久的固定的”与“一般的普通的”两个意义,又由“长久的”辐射式引申得到“全部”“延绵”两个意义,几个意义由两重辐射式引申叠加得到。“恒”字在《论语》中出现四次,本用为形容词表示长久的、稳定不变的,在“不恒其德,或承之羞”(子路22)中活用为动词,译为坚持、延绵,这个意义也在《论语》中只出现一次,同样可看作词类活用。《汉书·叙传上》“恒以年岁”中译为延绵,同时收录于王群的《辞典》中。

其中“生”“戒”是动词活用为名词,“成”是动词活用为形容词,“后”是名词活用为动词,“固”“恒”是形容词活用为动词,所举字词有动词活用为其他词类,也有其他词类活用为动词。《论语》中动词活用为名词与形容词所得到的活用义部分发展成为固定义,并且进入词义引申研究范围,当进行反向研究时,名词、形容词活用为动词时依然有活用义作为固定意义保留下来。可见临时得到的活用义成为固定意义不是偶然,词类活用是得到引申义的一种方式,当临时的活用义使用频率增加就成为引申义的部分,从而二者产生交叉。

五、结语

关于古汉语词类活用或者词义引申的研究极多,也有少数研究二者的关系,本文落脚于《论语》中的具体字词进行研究,证实词类活用与引申之间确实存在交叉关系。词类活用是得到新词义的一种方式,也是得到引申义的一种方式。《论语》中的动词的词类活用现象极多,尤其以使动用法最为常见,为动用法较少,引申方式则以混合式与辐射式为主。部分词类活用现象运用次数增多后逐渐成为固定意义沿用至今,由此词义增多,曾经是词类活用的临时义项现在成为引申的研究对象,所以词类活用与引申之间出现部分重叠交叉。本文列举词类活用与词义引申的多个例子,将动词活用的正向研究与其他词类活用为动词的反向研究相结合,得到的结果均是有所交叉。所以,动词的部分词类活用现象与词义引申的研究有所重合。

《论语》中用词丰富多变,现阶段得到的研究结论是,词的活用是得到引申义的一种途径,部分词的活用义成为固定义与词义引申相重叠。但一个义项是在何时因为什么原因使用频率增高成为引申义,使用频率增高的词又是哪些类别还不得知,这需要参考大量的文献,以历史的观点考查具体的社会政治、经济、文化风俗等等因素,从古代汉语的实际使用情况出发进行归纳。

注释:

①本文字词的多个引申义、引申义间的关系以及参照《说文解字》原文得到的本义均以《常用字引申义辞典》为参照。

②“里仁”表篇次,“11”表章次,篇章次序依杨伯峻《论语译注》。

③本文以杨伯峻《论语译注》为底本,字词在《论语》中出现的次数统计、原文引用、意义解释均以其为参考。

④用“→”表示链条式引申前后关联。

⑤用“{”表示辐射式引申的包含关系。

⑥本文关于本用、活用的释义大部分以《古代汉语词类活用例释》为参考。

参考文献:

[1]车小雯.古代汉语“词类活用”的研究综述[J].文学教育,2019,(7).

[2]崔重庆.试论词类活用对词义引申的影响[J].学习与探索,1981,(2).

[3]郭攀.词类活用与词类引申[J].十堰大学学报,1991, (2).

[4]郭锡良,李玲璞.古代汉语[M].北京:语文出版社, 1992.

[5]郭锡良,唐作藩.古代汉语[M].北京:商务印书馆, 1999.

[6]郭锡良.汉语史论集[M].北京:商务印书馆,1997.

[7]蒋瑜.从《论语》用词看古汉语词类活用[J].陕西师范大学继续教育学报,2003,(2).

[8]李雪冰.古代汉语词类活用的演变及其存在的问题[J].阅读与鉴赏(中旬),2011,(3).

[9]罗竹莲.词类活用与词的兼类论析[J].南华大学学报,2005,(2).

[10]牟青.古代汉语词类活用的类型及规律——以《论语》为例[J].辽宁教育行政学院学报,2017,(2).

[11]王力.古代汉语[M].北京:中华书局,2018.

[12]王群.常用字引申义辞典[M].长春:吉林人民出版社,1992.

[13]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[14]杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2009.

[15]杨文全.现代汉语[M].重庆:重庆大学出版社,2018.

[16]俞理明,雷汉卿.古代汉语[M].重庆:重庆大学出版社,2010.

[17]张文国.关于古汉语词类活用定义的检讨[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2011,(4).

[18]张永胜.从《论语》、《孟子》谈古代汉语词类活用的几个问题[J].内蒙古师大学报(哲学社会科学版),1995,(01).

[19]赵成林.词类活用与词义引申之区别浅探[J].湘潭大学学报,1994,(4).

[20]王群.常用字引申义辞典[M].长春:吉林人民出版社,1992.

[21]钟发远. 《论语》动词研究[D].西南师范大学,2003.

[22]钟发远.《论语》动词语义概貌[J].宜宾学院学报,2006,(8).

[23]周国光.古代汉语词类活用例释[M].广州:广州高等教育出版社,2013.

作者简介:

王苡涵,女,四川仪陇人,青海师范大学文学院,硕士研究生,研究方向:古代汉语。