“ 印宗秦汉 ” 视阈下篆刻艺术的思想继承与形式流变

【摘要】晚明文人蜂拥并活跃于印坛,以“印宗秦汉”理念为实践基础,篆刻的艺术性逐渐脱化于实用性。本文通过爬梳追溯篆刻中“印宗秦汉”理念,并利用比较分析法将秦汉、明清篆刻篆法、章法、刀法进行横向、纵向比较研究,理解“印宗秦汉”思想继承与形式流变二者间的关系。研究发现晚明印人明确了“印宗秦汉”这一理念的基本要义,伴随明清印人对“印宗秦汉”理念的实践创新,篆刻实践的发展呈螺旋式上升,篆刻艺术的思想继承、形式流变承载其文化属性。

【关键词】篆刻;印宗秦汉;形式流变

【中图分类号】J292 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)35-0077-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.35.024

秦之前印章被称为古玺,日常使用中无贵贱之分。秦以后印章作为权力的象征与社会交往的凭据而出现等级划分,玺成为天子的专有,庶民则称之为印。“印者,信也。”作为交易信用凭证的印章,实用性在秦汉时期达到了鼎盛,并伴随秦汉制度变革、书同文等社会因素赋予印章新的形式与内涵,迨至明代印章的艺术性逐渐脱化于实用性衍变为艺术形式——篆刻。

正因珍贵材料的印石、具有艺术价值的篆刻作品所展现的收藏价值,近年来拍卖场内篆刻作品受人追捧,频繁竞出高价。如中国嘉德2024年春季拍卖会“小石山房旧藏明清名家篆刻”专场中,文彭刻“五湖游侠”青田石印章拍得609万元。这种傲人成交额的背后也带来了很多疑惑,篆刻如何从一种实用的工具自进入文人视野后成为一种艺术形式?篆刻实践背后所表现出“印宗秦汉”理念又是如何继承与发展的呢?篆刻艺术的思想继承与形式流变更值得人们去思考,因此本文通过“印宗秦汉”这一艺术理念为切入点阐述篆刻艺术思想继承与形式流变。

一、“印宗秦汉”理论的发生与继承

“印宗秦汉”而这一艺术理念在篆刻史上有着举足轻重的地位,清代周铭在《〈赖古堂印谱〉小引》中言:“学印者不宗秦汉,非俗则诬。” ①周铭在完整意义上提出“印宗秦汉”,明确词汇的产生往往反映风气与现象已成潮流,而潜流渐成潮流并不是一蹴而就,爬梳追溯“印宗秦汉”理念可窥见其萌芽于宋、元,发展于明,兴盛于清,在前人的基础上理论不断深化,内涵不断丰富。

唐朝虽然对秦汉印有所论述但其审美理论并不是以秦汉印为取向。宋代未明确提出“印宗秦汉”,但尚古、崇汉的审美心理在印章创作时就已经得到了重视。南宋王厚之在其《汉晋印章图谱》中云:

“右计七十三印皆于古印册内选出,经前贤考辨有来历者收入,一可见古人官印制度之式,又可见汉人篆法敦古可为模范,识者自有精鉴也。” ②

宋代文人已着眼于汉印的形式美,南宋王厚之认为汉印敦古并将汉印作为学古的“模范”,可窥见宋代尚古、崇汉的篆刻审美心理已经出现眉目。“敦古模范”的秦汉印章迨至元初在赵孟頫推崇下,所蕴藏的内涵才逐步被后世理论家挖掘。

元初赵孟頫在书画理论中强调复古,在篆刻理论中同样坚持这一观点,其在《印史序》中明确表述了对汉印的推崇:“凡摹得三百四十枚,且修其考证之文,集为《印史》,汉魏而下典型质朴之意,可仿佛见之矣。” ③汉魏印章“典型质朴”的特征在元初得到赵孟頫的关注,以此为基赵孟頫提出“印宗汉魏”理念。士大夫吾丘衍受赵孟頫的影响,提倡印章“尚古”“崇汉”,在其著作《学古编》首卷《三十五举》中,阐述了篆书、刻印技巧和创作鉴赏等多方面的理论,分析了汉印艺术的基本特征。《三十五举》有云:

“白文文印,皆用汉篆,平正方直,字不可圆,纵有斜笔,亦当取巧写过。” ④

元代虽是“印宗秦汉”萌芽阶段,但赵孟頫、吾丘衍确立了元、明、清三代篆刻的崇汉审美。明前期沈野《印谈》:“印章兴废,绝类于诗……晋古章步趋之” ⑤,沈野虽未明确提出“宗秦汉”理论,但对“宗汉晋”已有具体清晰的语言描述。篆刻在发展初期,文人士大夫对印章理论的把握能力是有限的,“印宗汉晋”观点的阐发与明代汉晋印章出土数量多,古玺、秦印出土数量极少有很大的关系。明代甘旸在《印章集说》言:“秦之印章,少易周制,皆损益史籀之文,但未及二世,其传不广。” ⑥秦二世而亡,明代以前出土古玺、秦印数量少,历史条件的制约是明代沈野提出“印宗汉晋”观点的重要原因。晚明朱简明确了“印宗秦汉”这一理论的基本要义:“失古人心法,在效古印。”即篆刻理论与实践存在直接的关系。在朱简观点影响下涌现出一批印论著作如甘旸《集古印说》、周应愿《印说》等都将“印宗秦汉”奉为圭臬。

中国古代印学理论在一个独立且传承有序的过程中不断进步,“崇汉”问题是其精神内核。元代赵孟頫推崇汉魏印章,同时期的吾丘衍在其著作《学古编》中也极力倡导汉印古法;明代朱简以后仿汉热潮迭起,秦汉印备受推崇,“崇汉”审美心理成为印学正统;至清代“印宗秦汉”审美心理占据篆刻界创作主流。“印宗秦汉”理念的发生与继承并不是一蹴而就的,除了文人士大夫理论层面的推动,文人审美、实践向篆刻艺术的渗透也是重要的因素。晚明至清代咸丰、同治年间,印坛学习古玺及秦印更加具体,明清先哲将篆刻理论作用于实践,大量集古印谱的出现促进文人对秦汉印深入研究并对仿创技法进行总结,“印宗秦汉”意涵在实践层面进一步扩展。

二、“印宗秦汉”理论下创作的阻力与革新

元代文人赵孟頫、吾丘衍倡导以汉魏古法为核心的篆刻理念,同时期文人士大夫开始奏刀刻印,长期以来工匠为主导的治印方式得到了改观。文人士大夫在奏刀刻印的同时,较为巧妙地将自身的创作观念、审美心理融入篆刻创作之中,赋予篆刻方寸之间的万千气象。同时篆刻可以表现文人思想观点和审美心理,以此形成了不同的风格流派及其独特的创作理念。文人士大夫实践和理论上的进步不断推动篆刻艺术向前发展,不断丰富其精神内核,不断拓宽其取法边界,使得篆刻艺术成为独立于诗、书、画之外的艺术。

(一)元代文人用印表现

元代以前篆刻材质以坚硬的金、玉为主,文人篆刻极大受到材料的限制,治印时大多只篆不刻。元代末年王冕发现了花乳石,为明清篆刻的兴盛提供了材料基础,沙孟海的《印学史》一书中指出:“如不是利用花乳石,断然没有这一成就。” ⑦道出了花乳石对篆刻艺术发展起到了举足轻重的作用。自此以后文人篆刻中只篆不刻的现象得到改观。王冕自篆自刻印的印章“王元章”“王冕私印”仿照汉铸印,篆法、章法皆出自汉印,这些印章不仅已经具备了汉印所独特的篆法、章法、刀法韵味,而且以刀刻石还体现了区别于汉铸印的刀法情趣,刀法的丰富表现出极强的文人审美心理。通过元代集古印谱研究得知,元代文人篆刻在时代背景影响下表现出强烈的崇汉倾向,印人对于汉印的创作观念及审美多为赵孟頫所提倡“质朴”为主要风格的仿汉白文印。

印章起源与社会经济基础发展有着密切的联系,作为交易凭据的印章是商品交换的产物,元代末年进入书画领域,与诗、书、画共同构成文人画不可或缺的一部分。印章即古玺印多作为昭明“信用”的工具,河南安阳出土3200多年前的商代三件铜玺表明先民日常中就已经出现印章的痕迹。应劭《汉官仪》云:“玺,徙也。信也。古者尊卑共用之”,便道出印章早期的起源之一。元代印章开始走进文人书画创作,赵孟頫、吾丘衍都曾自篆印章,书家用印形成习惯也自元代始。元代文人书画用印特征明显,通常将印章钤盖于作品落款处,数量大多为三至七枚,除姓名章外钤盖位置随意,用印风格受时代的局限多为仿汉白文印。杨维桢、鲜于枢、张雨、柯九思、吴镇均有仿汉白文用印记录,杨维桢日常用印有“杨维桢”“杨廉夫”“李黼榜第二甲进士”,传世作品中用印数量达二十二枚;吴镇《多福图》及《渔夫图》钤盖“嘉兴吴镇仲圭书画记”“一梅”等白文印呈现出与汉印一脉相承的形式观念。

(二)明代时期篆刻形式表达

明代早期印人过于推崇汉印,在复古主义热潮中篆刻创作一味摹古。摹刻古印在为众多印人便捷地提供取法对象的同时,也束缚了印人的创作自由,抑制了篆刻的取法和印人的精神表达,忽视了印人的文化修养。万历之后,书、画、印市场兴盛,以《印薮》为代表的明代印谱为彼时文人提供学习范本,篆刻创作在这一时期虽承袭前制,但一定程度上有所突破,印人开始从“印中求印”的过程中对篆法、章法、字法进行理论和实践上的分析。

首先,从篆法上看,由于篆书主要盛行于商、周、秦汉时期,明代中期文字学虽然不断发展,但时过境迁,大多数印人对先秦文字及篆书的识读、使用存在一定的难度。《三十五举》中印学理论对明代印人的篆字识别给予理论支持:“第四举:凡习篆,《说文》为根本,能通《说文》,则写不差。” ⑧吾丘衍《三十五举》将《说文解字》作为篆刻基础,同时印谱的发行对印人正确使用篆字提供了帮助。

其次,篆刻实践中的章法指篆字在印面上的排布方式,即单字结构及整体布局。书法、绘画作品中章法变化万千,篆刻亦是如此。篆刻艺术要想在方寸之间展示万千趣味,章法所表达的形式感就凸显得更为重要,明代篆刻家在实践中不断挖掘汉铸印、汉凿印、封泥印章法形式应用于创作之中,拓宽汉白文印审美。

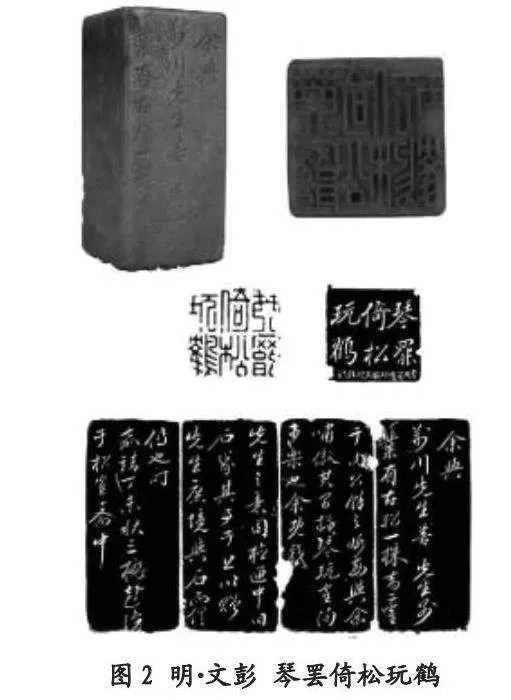

最后,篆刻是刀与石的艺术,着眼在于刀,刀法是篆刻实践中最为关键的一个环节,它不仅影响着篆刻艺术的形式特征还决定篆刻艺术的审美内涵。明代篆刻艺术在刀法上已经成熟,呈现为冲刀与切刀。“冲刀”之法由何震创立,也被称为“轻浅”之法,是篆刻重要的刀法之一。“笑谈间气吐霓虹”(图1)作为何震的经典之作,线质流畅,印面体现出“轻浅”之法,具有浓厚的秦汉遗韵。而另一种重要的刀法为朱简所发明的“切刀法”,刀短意长,刀碎意全,刀石镌刻感之外,呈现犀利、苍莽、老辣、险峭的风格。冲刀似策马奔腾,切刀似逆流而上,二者所表达的形式语言不尽相同。冲刀与切刀体现在石质印石上最大的特点表现为线质流畅,文人能充分将自身的创作理念融入篆刻之中。明代篆刻家除完善刀法技巧外,也逐渐认识到刀法的艺术审美,刻刀在印石上的实践操作皆是为了笔法的传递,朱简的“笔意表现说”明确了刀与笔之间的关系。

明初印人创作在篆法、章法、刀法上坚守“尚古”“崇汉”的观念,抑制了文人的个性化表达;明中期“泥古”的现象开始转变,提出了抒发“己意”和“始于摹古,终于变化”等观点,为清代篆刻大盛及“印外求印”的现象做了铺垫。

(三)明清篆刻家创造性操作与实践

明末清初,思想、经济、政治、文化在时代大变革中发生了巨大的转变,以文人所主导的篆刻艺术随之转向,大批金石家、学者参与到篆刻艺术的实践之中,拓宽了篆刻取法的边界,此时的篆刻艺术也呈现出艺术化、创新化、多元化的时代特征。明清时期印坛实践以“印宗秦汉”作为主流,并在前哲的基础上不断深化。

秦印指战国末期至西汉初期所流行的印章形式,印面基本特点为内部的“田、日、口”状界格,字法以秦小篆为根基,横平竖直的线条中方中寓圆,整体印风与秦权量、诏版极为相似。秦二世而亡,西汉至东汉420余年中汉印流行,伴随着应用范围不断扩大,制作工艺、形制、钮制日趋成熟。汉印篆法较秦代“摹印篆”更为平直方正,被称为“缪篆”,在章法上取消“田、日、口”状界格,使每个字在视觉效果上拥有均等的空间位置,以期达到印面整体效果的平衡。如“新前胡小长”一印中,虽“长”字结体较长,但通过拉伸字形使其在印面效果中十分平衡,元明以后秦汉印成为印人效法的楷模。

从纵向研究,明中期至清晚期是篆刻艺术的兴盛期,明清印坛出现风格不同的流派印。明清流派印字法在秦汉印风格多变、舒展流畅的摹印篆、缪篆基础之上增加新的文字技巧、审美心理,印风多表现文人所独有的书卷气。在章法上明清流派印在秦汉印印面效果上使用改造,平直、排叠、简化等手法使得端正静穆的秦汉印变得装饰性更强。在刀法上,文人动手治印,摆脱了秦汉工匠治印以金、玉为印材的限制,形成了以刀法为主要区分的流派印,如以切刀为特点的“浙派”,冲刀为特点的“徽派”。此外刀法不断丰富,陈鍊在《印说》中提到了清初篆刻中已用到:“复刀、覆刀、平刀、反刀、飞刀、涩刀、锉刀、舞刀、留刀、埋刀、补刀、单刀、双入刀” ⑨等形式不同的刀法。

从横向研究,明清时期出现了诸多影响深远的篆刻家,他们在篆刻艺术的实践中大胆注入文人创作观念、审美心理,并形成了风格各异的篆刻流派。“三桥派”文彭、“雪渔派”何震、“浙派”丁敬、“邓派”邓石如、“歙派”程邃都是明清时期涌现出的佼佼者。

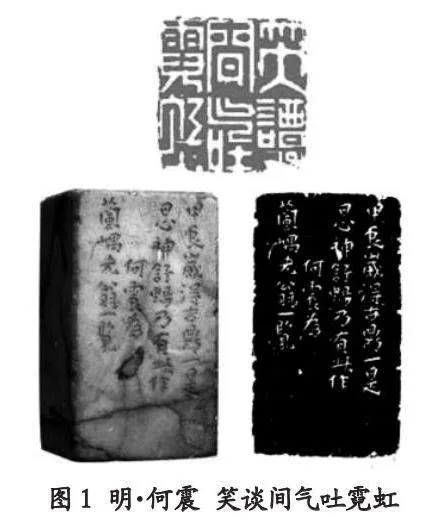

文彭作为篆刻流派开山鼻祖,也是“三桥派”的代表人物。文彭篆刻线条流畅多用小篆结体,印风清秀俊逸呈现秀丽之气。此外,文彭首创印章边款,并以双刀法刻出。以“琴罢倚松玩鹤”一印为例(图2),此方无边朱文印在篆法上采用小篆,印面文字清雅秀丽;印面章法在秦汉印印面效果上加以改造,将其分为六等份营造出秩序感,五面边款与印文完美融合,并在实践中注入文人自身所独有的,区别于秦汉印的创作观念和审美心理。文彭篆刻影响深远,吴正旸的《印可·自序》中称文彭:“直接秦汉之脉,力追正始。” ⑩文彭篆刻取法高古、摹秦仿汉,周应愿称其篆刻“白登秦汉,朱压宋元”。由此可见文彭承古创新“白文宗汉,朱文仿元”的创作观对后世“印宗秦汉”的创作观起到了巨大推动作用。

何震师承文彭,创立“雪渔派”。在旧有篆刻形式之上不断创新。首先在边款创作中首创单刀法,效仿汉魏“急就章”凿刻。其次在篆刻章法上,以其制作的仿汉铸印“兴酣落笔摇五岳”(可参照表1)为例,注重古法,厚重凝练。最后何震创立的“冲刀法”为后世刀法取法的重要来源之一,用刀直冲,刀痕显于印面之上。晚清印学家魏锡在《魏锡曾二十四首论印诗》中曾评价何震:“得力汉官印,亲炙文国博。一剑抉云开,万弩压潮落。中林摧陷才,身当画麟阁。”

朱简,师从陈继儒、鲍照,与李流芳、赵宦光为友。朱简篆刻声誉颇高,清代董洵在《多野斋印说》中称其为“明第一作手”。朱简广博的学识极大助益其篆刻创作,印风追秦玺汉印,奇中寓正、险中求平、具有强烈的艺术感染力,为明代追秦摹汉而创新奇面貌的第一人。另外,朱简别致的草篆为篆刻注入新意,作篆如作草,刻字如写字,增强了点画和印文的笔势呼应与牵连,形成提按使转、跌宕起伏的笔意。朱简另一大贡献在印学理论,朱简在《印经》中引用王世贞的印论:“论印不于刀而于书,犹论字不以锋,而以骨力,非无妙然,必胸中先有书法,乃能迎刃而解。”其“笔意表现说”是明代印章美学观的重要论说,与“自然天趣说”“印如其人说”“神似说”不同,完全针对印章艺术,阐述印章艺术规律。朱简的“笔意表现论”是明清流派篆刻艺术兴起的重要理论。自文彭、何震、朱简之后,“印宗秦汉”创作观正式确立,这一阶段的篆刻仍然处于“印中求印”的模仿阶段。清代出土了大量的金石文物,金石学家致力于古代金石、文物的发掘及古文字的研究中。在金石学大盛中,印人、篆刻家的视野跳出印内,取法扩展到金石、砖瓦、遗迹等原本不属于传统篆刻的来源,清代篆刻流派也随着取法的丰富大为兴盛。清代初期程邃篆刻富有创造性,创立“歙派”。以“一身诗酒债千里水云情”(可参照表1)白文印为例,取法汉印古朴端庄却个性鲜明;运刀冲切相辅,方圆兼备,印风避开前人妩媚印风,在苍老险谲处着力颇多;章法肆意之处见汉印疏密。程邃所制朱文之印开创篆刻用大篆之法,字法参考钟鼎古文,章法错落有致,刀法浑厚典雅。

清代中叶以后,高凤翰、汪士慎、巴慰祖、董洵、胡唐等印人,在秦汉印的基础上自出新意,将自身的创作观念、审美心理融入篆刻创作之中。其中影响最深最广且成就最高者则当属丁敬与邓石如。丁敬篆刻以汉印为宗且取法明人,师古而不泥古,善于从多方面汲取养料以促进其篆刻实践,为“浙派”的奠基者。浙派的主要印风则为丁敬所影响的汉印。邓石如篆法以篆碑文字入印,章法处理颇具匠心,饶有趣味;刀法雄健奇崛,印面“疏处可以跑马,密处不使透风”,创立的以其为中心的“邓派”。晚清至近现代的赵之谦、徐三庚、吴昌硕、黄士陵、齐白在前人的基础上“印外求印”、博采众长,广泛利用金石、砖瓦、遗迹等新成果拓宽篆刻取法的边界,篆刻作品的艺术内涵与形式变化相辅相成,为清代篆刻思想继承与形式流变注入了新的动力。

明清印人对篆刻的章法、刀法探索更为积极,流派纷呈,面貌多样,其实践可以归结为“印中求印”向“印外求印”的转变过程,五百余年的探索建立“始于模拟,终于变化”的印学体系。明清篆刻取法广泛发展繁荣,显露出诸多有影响力的篆刻家和具有时代特质的篆刻作品,历代印人、篆刻家的实践促进篆刻艺术在秦汉印章的基础上逐步成熟。

三、结语

“印宗秦汉”理念深度在以文人为主导的篆刻实践中得以逐步推进。明末清初在时代大变革下,篆刻艺术在“印宗秦汉”理念指导下篆法、章法、字法更为丰富,印人们较为巧妙地将自身的创作观念、审美心理融入篆刻创作之中,赋予篆刻在方寸之间的万千气象。此外,明清篆刻流派印印人也逐步从“印内”走向了“印外”,他们从金石、砖瓦、钟鼎、遗迹、封泥文字中汲取养料,拓宽了篆刻取法的边界,将自身的创作观念、审美心理融汇于印章中。“印外求印”的思想逐渐形成并得以延续,篆刻艺术不断发展,被文人墨客大为追捧。

将明清篆刻发展置于整个篆刻史的衍变规律中,通过对明清篆刻继承和创新的研究,可以窥见以明清为代表的篆刻艺术的发展呈螺旋式上升,拆分——重组——拆分式的结构,每一次重组都是一次进步。新的篆刻理念及实践对旧的篆刻理念及实践具有继承性,新的篆刻流派虽然对旧的篆刻流派具有传承性,是在前人的基础加以创新,每一个新的篆刻流派的诞生,都在篆刻理念和实践上推动着篆刻艺术的思想继承与形式流变。

注释:

①(清)周铭:《印谱小引》,载郁重今《历代印谱序跋汇编》,西泠印社出版社2008年版,第20页。

②(南宋)王厚之:《汉晋印章图谱》,明正德六年本,第19页。

③(元)赵孟頫:《印史序》,载(元)赵孟頫《松雪斋文集·卷六》,康熙五十二年序刊本,第12页。

④(元)吾丘衍:《学古编》,载(清)顾湘《篆学琐》,清道光二十至二十五年,第582页。

⑤(明)沈野:《印谈》,载王崇人《中国书画艺术辞典:篆刻卷》,陕西人民美术出版社2002年版,第6页。

⑥(明)甘旸:《印章集说》,载(清)顾湘《篆学琐》,清道光二十至二十五年,第3页。

⑦沙孟海:《印学史》,西泠印社出版社1999年版,第98页。

⑧(元)吾丘衍:《学古编·第二十九举》,载(清)顾湘《篆学琐》,清道光二十至二十五年,第582页。

⑨(清)陈炼:《印说》,载(清)沈楙惪《秋水园印说》,清道光十三至二十五年,第23页。

⑩(明)吴正旸:《印可·自序·一卷》,载国家图书馆编《明代诗文集珍本丛刊》,国家图书馆出版社2019年版,第200页。