从《草堂诗余》到《词综》 : 清词雅俗之辨的深入

【摘要】“雅”与“俗”作为一项批评标准广泛运用于词学领域。清代朱彝尊编纂《词综》,尊姜张,尚醇雅,旨在拨正遗留的“草堂遗风”。从《草堂诗余》到《词综》,词由“俗”变“雅”,体现着以市民为代表的大众审美意识和以士大夫为代表的上层审美意识之间的对抗与疏离,是正统思想对文学重心上移的呼吁,也是词体自身发展的结果。

【关键词】《词综》;《草堂诗余》;雅 ;俗

【中图分类号】I207 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)35-0031-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.35.010

在词学史上,雅俗之辨一直是一个重要的课题。从第一部词集《花间集》滥觞,词的创作内容就围绕着女性内容等艳情主题,又因为其易于伴乐歌唱的长短句体制,天然就具有俗的特性。晚唐五代至北宋词以抒写艳情为主,柳永把词体之俗发挥到极致。《碧鸡漫志》卷二云:“《乐章集》浅近卑俗。”[1]北宋万俟咏词集初分“雅词”与“侧艳”二体,其后雅词登上日程;南宋姜夔其词“如野云孤飞,去留无意”[2]259,将“雅”推向极致;张炎接踵姜夔的词学主张,在《词源》中提倡清空:“词要清空,不要质实,清空则古雅峭拔,质实则凝涩晦昧。”[2]259同时在内容上中提倡“雅正”和“协音”。所谓雅正,既要求内容是“志之所之,一为情所役,则失其雅正之音”,要求情感宣泄的节制。元明词学衰落,词回归尚俗本性。后代词人根据词言情而易俗的词体特点,更加强调词的雅俗之辨,如明清词学家张祖望语云:“词虽小道,第一要辨俗。”[3]李渔曰:“词之腔调,则在雅俗相和之间。”[4]

一、《草堂诗余》与明代词坛

明词衰落,论者多归咎于俗词的通行。吴梅《词学通论》曰:“词至明代,可谓中衰之期。探其根源……惟《花间》《草堂》诸集,独盛一时。于是才士模情,辄寄言于闺闼;一时才士,竞尚侧艳。”而明俗词传播最广者,又莫过于《草堂诗余》[5]。

(一)以《草堂诗余》为代表的明词风尚:主情与近俗

1.从选词收录情况来看

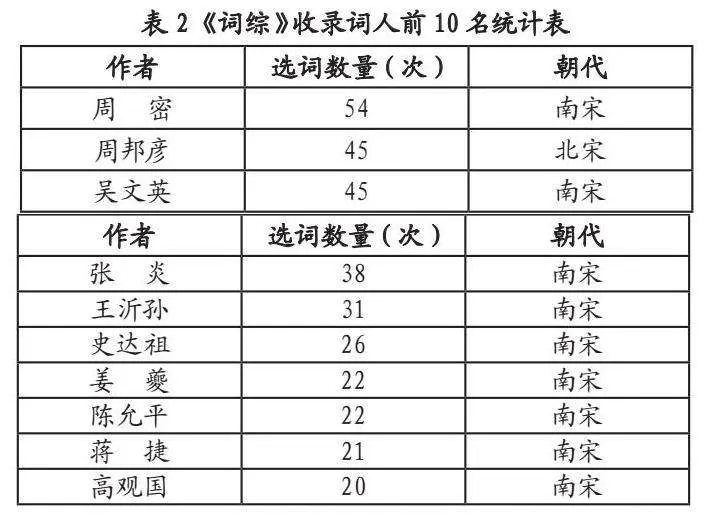

《草堂诗余》收录唐五代两宋词共380余首,作者120人,前10名统计如下表:

入选作者中,收录词数量最多为周邦彦,从朝代上看,除了康伯可和辛弃疾,其他均为北宋词人。根据张綖的“婉约”和“豪放”标准审视,《草堂诗余》收录几乎为婉约派词人。对于苏辛等豪放派词作,也弃铁板择红牙,如苏轼的《西江月·顷在黄州》《南乡子·重九涵辉楼呈徐君猷》,辛弃疾的《摸鱼儿·更能消几番风雨》都是少见的言情柔婉之作。晏殊和欧阳修承接“花间”余绪,词风含情幽艳;柳永和黄庭坚以俗词称于世;康伯可为南宋词人,其词均为阿谀奉承、粉饰太平之作,柔媚无骨,艺术成就不高,也被大量收录其中。从《草堂诗余》的选词情况可大致知晓明人对词的审美趋向:推阐北宋,偏好婉约词风,并且形成了以柔转婉丽为美的审美规范。何良俊《草堂诗余序》曰:“《草堂诗余》所载周清真、张子野、秦少游、晁叔原诸人之作,柔情曼声,摹写殆尽,正辞家所谓当行,所谓本色者也。”[6]何良俊用“柔情曼声,摹写殆尽”八字概括《草堂诗余》风格,可谓一语中的。

2.从选本性质上看

《草堂诗余》体系众多,派别芜杂。今之传世主要有分类本和分调本两大类。分类本更为接近宋时原本风貌,分前、后二集,前集有春、夏、秋、冬四景,后集分节序、天文地理、人事等七大类。每一门类又细分开,如“春景”类又分为初春、早春、芳春等子目。咏物类局限于风花雪月,伤春怀情等常见主题;节序类包罗了宋一年到头重要节日,有学者考究认为《草堂诗余》的盛行可能与宋代高度发达的节日有关。[7]其他文人编选词集,或逞才以效技,或张宗派之ph//GG9zxwXojOmNOQgn69xjHkXp2f3k17TJnKQwXxw=目,使词集本身带有不近俗的意味,受众范围仅限于文人圈子内。《草堂诗余》为书坊编选,选词标准贴近下层民众审美,目的是娱乐大众,适应当世流传之时,为通俗文本。学者白敦仁判定宋本《草堂诗余》的性质时说:“大抵此书在宋代原为书坊编选以供瓦子艺人选歌之用。”[8]

3.从序跋和评点上看

明人尚情,往往以情感抒发来评判词作的高下。沈际飞《草堂诗余四集序》曰:“文章殆莫备于是矣!非体备也,情至也。情生文,文生情,何文非情?而以参差不齐之句,写郁勃难状之情,则尤至也。”[9]149他认为所有的文学体裁都是因情而生,而词这种文体又把情发挥到了极致,“‘人之情,至男女乃极。’未有不笃于男女之情,而君臣、父子、兄弟、朋友间。反有钟情吾者”[9]151。而情之极者又在于男女之情,他钟意那些因情而作的文章,重申其“不忍抹去”之意,将张扬人的情感作为词创作的重要原则。

(二)《草堂诗余》盛行的社会环境

明朝中后期社会发展稳定,商品经济发展,社会思潮解放,文学重心也逐渐下移,以上层士大夫为创作中心的雅文学逐渐向以迎合下层群众需求的俗文学转移。以市民阶级为主体的文化消费对象形成,这一壮大的阅读群体在人情放荡、世风侈糜的环境下形成了自己的审美阅读趋向,刺激市场生产和出版更多符合其精神需求的作品。词至元明两代衰落是不争的事实,但受此风气影响,与“万马齐喑”般颓靡的词坛局面相反的是词集选刊和丛刻的兴盛。这一条件为《草堂诗余》的传播提供了有利的现实基础。同时,晚明处于社会转型的关键期,心学盛起,冲撞了长久以来因宋明理学禁锢的思想,文坛上掀起主情思潮,形成了以情为理念来支配文人创作的一种普遍现象,以袁氏三兄弟、汤显祖为代表的明代文人举起“主情”旗帜,大肆赞颂民间文学,这种思潮渗透到了词学领域,为词学批评提供了新的范式,深深影响着明代词学家们的审美。

二、《词综》与清代词坛

清初词坛仍浸染草堂习气,以言情婉约为词之当行本色。如王士禛第一部词论专著《花草蒙拾》,乃读《花间》《草堂》有感而作,更是在《倚声初集序》阐述其编选目的是:“以续《花间》《草堂》之后,使夫声音之道不至湮没而无传,亦犹尼父歌弦之意也。”[10]朱彝尊有感于清初被草堂之风浸染的淫哇词坛,意图在起伏未定的词派潮流中,通过重振词坛序列来树立新的审美规范,改变词坛现状。

(一)《词综》的编写:醇雅观的形成

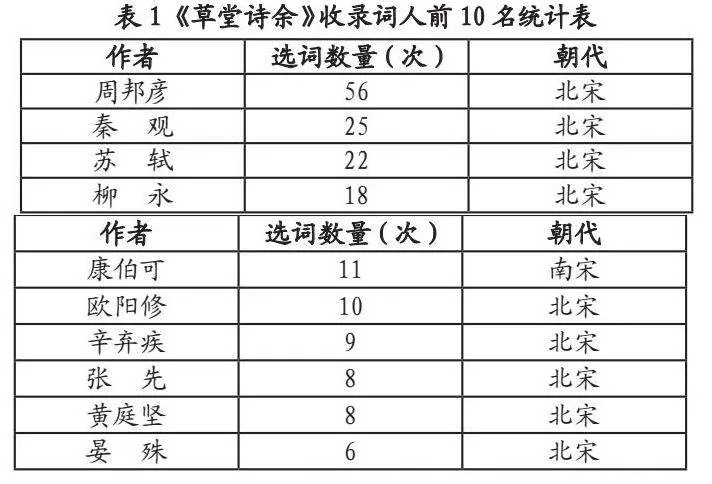

《词综》是由朱彝尊编选,门人汪森增定的一部大型词选,按朝代进行编排,所选唐宋元词作共2200余首。对比《草堂诗余》,关于《词综》收录前10名词人统计表如下:

入选作者中,收词数量最多为周密,姜夔词虽只有22首,但根据《词综·发凡》中言:“惜乎《白石乐府》五卷,今仅存二十余阙也。”[11]13说明朱彝尊已把当世所有姜夔词收录其中,姜夔为收录占比最多的词人。从朝代来看,推崇南宋词,上表除了周邦彦,其他均为南宋词人,并且多属南宋清雅一派。《黑蝶斋词序》曰:“词莫善于姜夔,宗之者张辑、卢祖皋、史达祖、吴文英、蒋捷、王沂孙、张炎、周密、陈允平、张翥、杨基,皆具夔之一体。”[12]

对其他词人,朱彝尊也以“雅”为导向进行挑选:对柳永和黄庭坚,避开其受众广泛的俚俗之作,收录其工整典丽之词,如柳永的《少年游》《倾杯乐》,黄庭坚的《减字木兰花》《念奴娇》;对苏东坡,不论是《如梦令有寄》中的“归去,归去,江上一犁春雨”[11]118,还是《蝶恋花》的“破梦五更心欲折,角声吹落梅花月”[11]119,词境清新,语言雅致,是独立于豪放之外另一种别致的美。

朱彝尊通过以选代述的方式,推阐南宋词,建立了以醇雅为美的审美规范。

(二)以雅拨俗

朱彝尊所倡词之雅主要体现在以下两个方面:

1.提倡雅正的创作思想和严肃的创作态度

朱彝尊认为以《草堂诗余》为代表的坊本存在着大量错讹,致使原句失真、词意舛误,种种混淆,不胜枚举。从唐五代至清初,“诗庄词媚”的观念根植于心,视词为 “小道”“末技”,这种观念不仅体现在创作上,也体现在词选的编纂上。宋元明各代的词选多以游戏态度编纂,在选词录人、版本等方面甚为随意,《草堂诗余》即如此,“或以调分,或以时类,往往杂乱无稽”[11]14。朱彝尊以治经史的态度来编纂《词综》,“博证史传,旁考稗乘,参以郡邑载志、诸家文集,汇而订之”[11]14。对《词综》的参考书目及版本来源,举凡别集、总集,甚至稗官小说的名称一一详列,开启了词学史上以严谨态度对待词学文献的先河。

2.以形缚情

从《礼记》言“温柔敦厚”[13]再到《文心雕龙·隐秀》所谓“隐”即“文外之重旨也”[14]350,不论是传统儒家诗教还是古代文学批评理论,对正统诗文都强调含蓄。含蓄要求有言外之意,在语言表层与思想深层之间留下想象空间,这就对作者和读者提出了较高的要求,因而成为雅文学的特征之一。清人田同之言:“文人之才,何所不寓,大抵此物流连,寄托居多,《国风》《骚》《雅》,同扶名教。即宋玉赋美人,亦犹主文谲谏之义,良以端之不得,故长言咏叹,随以托兴焉,必欲如柳屯田之‘兰心蕙性’‘枕前言下’,不几风雅扫地乎?”[15]雅俗分野的关键即在于此,古代文人语言以雅为工,即使描写美人,也有政治上的寄托。清人梁廷枬:“言情之作,贵在含蓄不露,意到即止。其立言,尤贵雅而忌俗。然所谓雅者,固非浮词取厌之谓。”[16]《草堂诗余》为迎合大众审美的通俗之作,所以词重情尚俗适宜传播,但表达上明白浅露,与雅意大相径庭。

词坛晚期,苏辛“以诗为词”和“以文为词”的技法虽然暂时提高词体地位,但“诗庄词媚”的观念仍然根植于心。姜夔雅化传统婉约词:在语言上,秉承周邦彦字琢句炼的作词态度,又吸收了江西诗派峭硬的语言风格;在艺术手法上,一是以冷化媚;二是虚处传神,用典融合无迹;在音律上,讲求词乐和谐,自度其曲。在形式技巧上求工以压抑情感向含蓄的传统诗教回归,即“以形缚情”。因此姜夔的抒情不似杜甫的沉郁顿挫或李白的直抒胸臆,而是在平静的叙述中体现出浓郁的家国之恨,将浓烈的悲愤化为精美的词句,显得含蓄又缠绵悱恻,与“怨而不怒”的儒家诗教相吻合。后续宗夔的南宋清雅派词人也学其技法,如吴文英,清人戈载《宋七家选词》评价:“运意深远,用笔幽邃,炼字炼句,迥不犹人。”[17]张炎“雅词协音,虽一字亦不放过”“词之作必须合律”[2]262。

朱彝尊尚醇雅,就是对这种审美技法的推崇。陈廷焯评:“竹坨词疏中有密,独出冠时,微少沉厚之意。《江湖载酒集》洒落有致,《茶烟阁体物集》组织甚工,《蕃锦集》运用成语,别具匠心,然皆无甚大过人处。”[18]所谓“洒落有致”“别具匠心”“组织甚工”,都是朱词形式上刻意求工的结果。与朱彝尊同时代的聂先盛赞朱彝尊之词:“句琢字炼,归于醇雅,深得白石、梅溪之精髓。”[19]后续浙西词派受朱彝尊影响延续此主张,遂成风气。这一举动虽使词洗尽绮罗香泽之态,但对情的摒弃却让词失去生命力,进入了模式化生产的困境,深陷狭窄的泥淖里面无法自拔。这也是后面浙西词派衰亡的根源。

(三)清词雅变的社会背景

刘勰《文心雕龙·时序》言:“文变染乎世情,兴废系乎时序。”[14]390时局变化牵制着词体的发展。政治上,清廷采取了一系列措施笼络文人:在思想上,尊孔重道,崇尚儒学;在文化政策上,兴科举,设博学鸿词科,朱彝尊即在应取之列;在学术上,重视编修典籍,如《明史》《四库全书》。崇儒重道的社会环境、重视典籍的学术风气、博学鸿词科的设立,一系列措施一定程度上消弥了文人易代的负面情绪,诗词中表露的悲观情绪逐渐收敛,走向雅正之风。朱彝尊倡雅之时,当朝最高权威也发表了词学看法,康熙四十六年(1707)清圣祖《御选历代诗余》,“乃命词臣辑其风华典丽悉归于正者为若干卷,而朕亲裁定焉。夫诗之扬厉功德,铺陈政事,固无论矣。至于《桑中》《蔓草》诸什,而孔子以一言蔽之曰‘思无邪’”[20]。把“典丽”作为选词标准,以“思无邪”的诗教标准来严格要求词。这一举动实质上既是对朱彝尊醇雅观的肯定,又是对文学重心上移的呼吁。

综上所述,清代词学史即清代流派史。雅俗之辨也依附于流派演变,共生共长,或是雅俗互化,或是以俗化雅,都是词发展的重要方式。以雅拨俗,背后的本质是上层阶级凭借他们自身拥有的社会公共地位与强势话语权剥夺词在本源上的通俗定位,向儒家诗教回归,从而更多地使词体传达出官方生活情调和审美趣味。从《草堂诗余》到《词综》,朱彝尊醇雅观的形成,推动了清词雅俗之辨的深入,也促进浙西词派理论体系的构建。

参考文献:

[1]王灼.碧鸡漫志[A]//唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局,1986:84.

[2]张炎.词源[A]//唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局,1986:259.

[3]王又华.古今词论[A]//唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局,1986:605.

[4]李渔.窥词管见[A]//唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局,1986:549.

[5]吴梅.词学通论[M].上海:上海古籍出版社,2006: 191.

[6]何良俊.草堂诗余序[A]//文渊阁四库全书:1846[M].上海:上海古籍出版社,2003.

[7]杨万里.论《草堂诗余》成书的原因[J].文学遗产, 2001,(1).

[8]白敦仁.批点草堂诗余后记[A]//杨升庵丛书:6[M].成都:天地出版社,2022:984.

[9]沈际飞选评.古香岑草堂诗余四集[O].明末翁少麓刊印本.

[10]王士禛.倚声初集[A]//文渊阁四库全书:1729[M].上海:上海古籍出版社,2003:164.

[11]朱彝尊,汪森.词综[M].上海:上海古籍出版社, 1978.

[12]朱彝尊.黑蝶斋词序[A]//曝书亭集[M].台北:世界书局,1982:488.

[13]孔颖达.礼记正义[M].北京:北京大学出版社, 1999:12.

[14]周振甫.文心雕龙今译[M].北京:中华书局,1986.

[15]田同之.西辅词说[A]//唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局,1986:1452.

[16]梁廷枏.曲话[A]//中国戏曲研究院编.中国古典戏曲论著集成[M].北京:中国戏剧出版社,1959:258.

[17]吴蓓.梦窗词汇校笺释集评[M].杭州:浙江古籍出版社,2007:805.

[18]陈廷焯.白雨斋词话[A]//唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局,1986:1202.

[19]聂先,曾王孙编.百名家词钞[A]//屈国兴.词话丛编二编[M].杭州:浙江古籍出版社,2013:634.

[20]沈辰垣等.御选历代诗余[M].上海:上海书店出版社,1985:3.