小学语文五年级上册习作单元教学策略

摘 要:语文统编教材从三年级开始编排习作单元,习作单元教学是否有效将会在很大程度上决定学生能否提高书面表达能力。为提高习作单元教学效率,教师可尝试以下方式:结合单元编排特点,聚焦表达方法;依据习作教学目标,挖掘写作资源;紧扣习作要素,开展习作训练。

关键词:习作单元;编排特点;写作资源;习作任务

中图分类号:G62 文献标识码:A 文章编号:0450-9889(2024)22-0067-04

从小学三年级开始,每一册语文统编教材均设置了一个独立篇章,称为“习作单元”。编者将习作知识点分散在课文阅读、习题设计和习作例文中,使作文教学更加系统,更有针对性和可操作性。那么,与普通单元的编排内容相比,习作单元所承担的教学任务有何不同?教师应怎样利用习作单元中的写作资源助力学生习得表达方法,进而提升写作能力呢?本文以语文五年级上册第五单元为例,阐述习作单元教学策略。

一、结合单元编排特点,聚焦表达方法

语文统编教材编写人员陈先云强调:“开始本单元教学时,教师必须让学生了解本单元的学习主题和目标。”同样,教学习作单元时,教师首先需要了解教材编写者的编排目的,明确习作单元中精读课文的教学是为实现单元教学目标服务的,然后才能在习作单元教学中有意识地通过精读课文渗透写作方法,并通过引导学生练习写作,使学生初步形成一定的写作表达能力。

(一)了解教材编排特点,明确教学路径

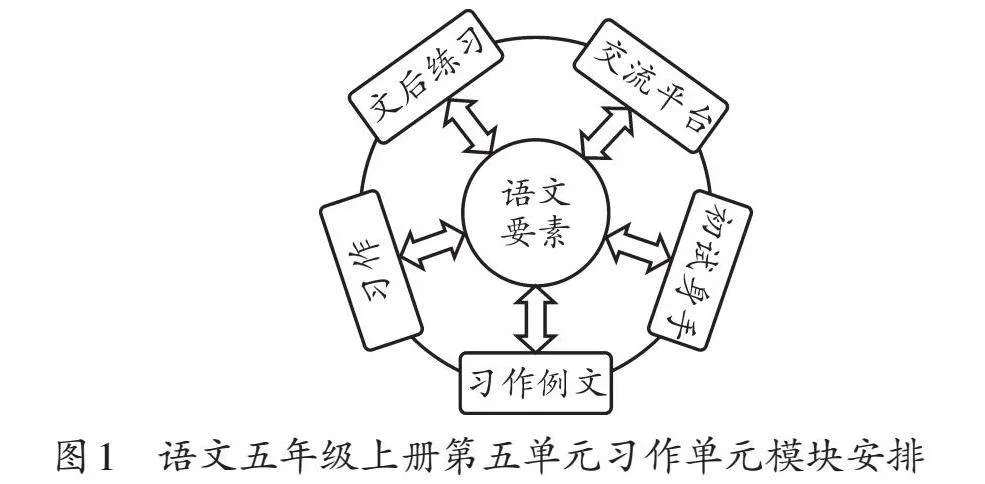

依据内容编排特点寻找教学路径,是一个系统而细致的过程,它要求教师在深入理解教材内容编排特点的基础上,设计出符合学生认知规律和学习需求的教学方案。小学语文教材的一大编排特点是为了凸显语文素养,以宽泛的人文主题将单元课文组织在一起[1],难度呈螺旋式上升的特点,同时渗透读写结合的编排理念,让学生通过阅读理解学习表达方法,再通过写作实践巩固所学方法。本习作单元包括五个模块:精细化阅读测试、交流平台、第一次测试、练习示例和写作练习(如图1),核心目标是“收集信息,使用恰当的说明方法和清晰的表达内容,加强一体化设置”。因此,本习作单元编排的精读课文和习作例文教学重点是引导学生理解课文的语言形式,感悟和学习作者的表达方式。无论是教学本单元课文、习作例文、交流平台,还是设计第一次实践活动,所需要达到的教学目标都是让学生“清楚地介绍某种事物”,因此需要教师从各个角度、各个层次慢慢渗透和推进,凸显表达方法。

(二)依据教学目标,聚焦表达方法

众所周知,教学目标的设定是整个教学活动的核心。教师一旦确定教学目标,就会在教学中有所取舍、有所侧重,使整个课堂教学为达成教学目标服务。教师依据习作单元教学目标聚焦表达特点,有助于学生更有针对性地提高写作能力。一般而言,习作单元的教学目标明确指向“写一篇习作”,单元内所有的教学内容都要围绕这一核心目标去设计。因此,聚焦表达特点能够确保教学活动紧密围绕这一目标展开,避免教学过程中的偏离或冗余。这就要求教师精准设计教学内容和教学活动,针对习作单元的表达要求进行有针对性的指导和训练。例如,语文五年级上册第五单元的语文要素是“阅读简单的说明性文章,了解基本的说明方法;搜集资料,用适当的说明方法,把某一种事物介绍清楚”。结合以上分析,教师可设置如表1的习作单元教学目标。

由表1可知,习作单元的教学目标非常清晰,旨在为习作单元的目标达成提供相应的表达方法。因此,教师教学本习作单元时应侧重于引导学生理解课文所呈现的语言形式,学习作者所运用的表达方法。

二、依据习作教学目标,挖掘写作资源

在习作单元教学中,让学生完成一次写作是最终目标,单元里的每项教学内容都是为达成习作教学目标服务的。语文五年级上册第五单元要求学生能够自己介绍一种事物,并让学生了解其中的要求:(1)写清楚事物的主要特点;(2)用上恰当的说明方法;(3)可以分段落介绍事物的不同方面。在教学中,教师可以从本单元编排的每项内容中找到与习作单元目标要求相应的写作资源,并加以充分利用,从而设计出有利于习作目标达成的学习活动。

(一)围绕目标,聚焦特点

教师围绕作文教学目标,聚焦表达特点,有助于学生更有针对性地学习写作技能、培养个性化表达能力。通过聚焦表达特点,教师有针对性地教授学生如何在作文中运用各种表达方式和技巧,如生动的描写、恰当的比喻、有力的论证等。这些技能的习得是学生顺利完成习作的关键要素。统编教材的读写结合点体现在教科书内容的方方面面[2],在本单元精读课文教学中,如何指导学生写清楚事物的主要特点呢?教师可从以下两点做起:一是根据本单元的习作目标组织教学,在教学中挖掘写作教学资源,为完成本次写作任务提供尽可能多的条件;二是基于习作教学单元的写作资源,在课文教学中渗透读写融合理念,让学生从更深层面去了解如何写清楚事物。

例如,在精读课文《太阳》一课的教学中,作者通过列数字、打比方、作比较、举例子等方法,阐明了太阳的远、大、热等主要特征。那么,如何组织学生了解太阳的特征,理解文中的说明方法呢?笔者通过以下课堂教学步骤让学生学习太阳的特点和理解课文的说明方法。首先,让学生读第一至第三自然段,思考如何清晰地写出太阳的三个特征。让学生选择自己最感兴趣的一个特征仔细阅读,画出关键词和短语。学生默读课文并传阅阅读笔记。教师对学生做笔记的情况进行点评。在小组交流的过程中,学生形成如图2所示的结论。其次,让学生结合前面的课文学习,从作者描写的太阳远、大、热的三种说明方法中选择其中一种进行仿写。于是,学生纷纷写道:“我看月亮,觉得它光滑得像一面镜子,实际上它坑坑洼洼的布满陨坑,有些陨坑直径甚至有10公里之大。”“这个火球的温度很高,表面温度有五千多摄氏度,就是石头碰到它,也会变成气体”“这个会场真大,30多个教室才能抵得上这样的会场。”……最后,指名学生朗读,让学生在感悟理解的基础上重读关键词,读出太阳的三个特点。

上述读写结合的活动环节,既训练了学生用本节课所学的列数字、作比较等说明方法写清楚太阳“大”这一特点的迁移运用能力,又有助于学生寻找适合自己的写作资源,巧妙地达成习作单元目标。

(二)恰当说明,习得方法

在习作单元教学中,教师要让学生明白,若想在文中清晰表达自己的观点,重要的方式之一是使用“适当的解释”。那么,如何引导学生在习作中使用“适当的解释”呢?前提是让学生选择自己的写作对象,以及可以收集什么样的信息。因为不同的视角下,事物的特点肯定是不一样的,再加上寻找到的资料的差异性,也会使习作呈现出不一样的表达风格。

比如,教学《松鼠》一课时,针对松鼠“漂亮”这个特点,教师可开展如下教学。

师:想想课文中松鼠的美丽特征,它们可以用什么方式描述?

生1:关于松鼠的美丽特征,课文生动地描述了松鼠的脸、眼睛、身体、四肢和尾巴。

师:作者是如何提出的?(引导学生从语言、修辞、情感等方面考虑)

生1:我最喜欢美丽的松鼠。课文对松鼠的小脸、帽状尾巴的描写非常生动,特别是运用比喻手法描述了松鼠尾巴的美丽特征,所以我非常喜欢它。

师:从修辞的角度来看,还有谁喜欢松鼠的美丽?

生2:我也喜欢松鼠的美丽。“矫健”“轻快”“敏捷”和“机警”这些词活灵活现地描述了松鼠的动态特征。

生3:“尾巴老是翘起来,一直翘到头上,自己就躲在尾巴底下歇凉。”这句话让我觉得松鼠很聪明,所以我喜欢。

生4:我认为“松鼠最不像四足兽了。”这句话表达了作者对松鼠的爱,也加深了我对松鼠的了解。

师:说得好。谁能把关于小松鼠的美丽这段话大声读出来?让我们带着和作者一样的感情,美美地读给全班同学听。

这篇课文是该习作单元的第二篇精读课文。前一篇文章《太阳》用上举例子、作比较、打比方、列数字等说明方法直观准确地描写了太阳和我们的关系非常密切,而《松鼠》一文则抓住松鼠的鲜明特点进行具体说明、细致描述。这种直接描述的白描方法,更能突出松鼠的特点——这就是“恰当”。

(三)分段介绍,体现差异

介绍清楚一种事物,如果只选择这个事物的一个方面来说,往往会让读者产生片面认识。教师在教学中应注意向学生渗透这样的意识:在介绍一种事物时,要尽量从多个角度、多个维度看待该事物,使它能够更加直观、清楚地呈现在读者眼前。本习作单元的课文恰恰是非常好的范例(如表2)。

习作教学单元中每篇文章的编排设计都颇有用意,旨在让学生懂得想要把一种事物说明白,只有多角度多维度地介绍,才能使读者对事物有一个全面了解。实际上,抽象的习作目标在单元编排的教学内容中都能看得见摸得着,教师一旦找到这些写作资源,就可以直接将其转化为教学策略,让学生获得写作知识与写作能力。

三、紧扣习作要素,开展习作训练

习作要素包括构思、选材、语言表达、结构布局、情感表达等方面。在开展习作训练之前让学生了解本单元的习作要素,有助于学生带着明确的习作学习目标展开习作训练。因此,在开展习作单元教学之前,教师应该先梳理与该习作单元教学有关的习作要素,包括对各年级各册教材相关的习作要素进行整理(如表3),在此基础上带领学生学习本单元的精读课文和习作例文中与单元习作要求对应的关键段落,寻找相关的表达方法,开展相关的习作训练,为更好地开展单元写作打好基础。

(一)了解方法,恰当解读

本单元的语文要素是“了解基本的说明方法”,学生需要了解基本的说明方法有哪些,它们有什么作用,在此基础上,明确在什么情况下适合用什么样的说明方法。明确了这些,教师才能在习作单元教学中有意识地向学生传授这些知识。

1.依文体说理,提升习作水平

不同的文体采用的说明方法可能会不同,具体选择哪些说明方法应当根据文体需要来定,应与文体特征相匹配。针对本单元编排的《太阳》和《松鼠》两篇精读课文,教师只要仔细比对,就会对作者如何使用恰当的说明方法一目了然。比如,这两篇课文中最具有代表性的语段:“其实,太阳离我们约有一亿五千万千米远。到太阳上去,如果步行,日夜不停地走,差不多要走三千五百年;就是坐飞机,也要飞二十几年。”“玲珑的小面孔,衬上一条帽缨形的美丽尾巴,显得格外漂亮。它们的尾巴老是翘起来,一直翘到头上,自己就躲在尾巴底下歇凉。它们常常直竖着身子坐着,像人们用手一样,用前爪往嘴里送东西吃。”《太阳》一课的片段采用的是一连串的数据及例子来说明事物,让读者感觉到太阳离我们是相当遥远的;《松鼠》一课,作者则是捕捉到松鼠那独特的大尾巴,采用比喻、拟人的手法,将松鼠的尾巴特点及对松鼠的喜爱之情表达出来。这两篇课文都是说明文,所选择的这两个语段也都是说明性文字,但作者运用的说明方法大不相同。这是为什么呢?因为《松鼠》是文艺性说明文,采用比喻、拟人手法介绍活泼机灵的松鼠更能表现出松鼠的特点。而《太阳》作为科普性说明文,用上列数字、作比较、打比方等说明方法会更加通俗易懂和准确,这就是“恰当”。这样通过课文片段进行细致教学,就能将本单元的语文要素“用恰当的说明方法”落到实处。

2.依特点说理,提升习作水平

单元习作在语言要素层面上是非常集中且非常清晰的,主要是让学生了解介绍不同的事物应使用恰当的方式。因此,选择哪一种说明方法,要以把事物介绍清楚为目标导向。《太阳》和《松鼠》两篇课文的行文风格虽然有显著区别,但所选择的方式是精确和恰当的。

以《太阳》一课的教学为例。在教学中,教师引导学生思辨:课文在介绍太阳的“远”“大”“热”时,都运用了列数字的说明方法,看来“数字”特别能说明事物特点,具有很强的说服力。如果光用数字,三个自然段就变成这样三句话:“太阳离我们有一亿五千万千米远”“太阳很大,它的体积相当于一百三十万个地球的体积”“太阳的表面温度有五千多摄氏度”。如果前三个自然段用这样的三句话来介绍,是否合适?为什么?通过这一教学环节的启思,学生能够明白在介绍一种事物时,如果所选择的说明方法让人一读就清楚,而且毫不费力,那么这种说明方法就是恰当的。

(二)借助课文,提供支架

在本单元教学中,教师应重视单元语文要素和单元习作要求,以体现单元文本的特点;应从专业视角来审视本单元的课文,使课文教学指向写作,为学生提供写作支持,降低写作难度。

例如,在《松鼠》一课的教学中,陕西省特级教师王林波针对课文中“它们常常直竖着身子坐着,像人们用手一样,用前爪往嘴里送东西吃”“像飞鸟一样住在树顶上,满树林里跑,从这棵树跳到那棵树”这两句话,引导学生去发现这两处都是打比方的说明方法,同时引导学生发现作者在运用打比方时,所选取的事物都是我们非常熟悉的,“像人们用手一样”“像飞鸟一样住在树顶上”,这样就容易让读者更清楚松鼠的生活习性。

学习是为了使用。学生学到这样的方法该怎么用?王林波老师很巧妙地利用文本,给学生提供了这样的语境:“在清朗的夏夜,可以听到松鼠在树上跳着叫着,互相追逐。它们似乎害怕烈日,所以白天待在巢穴里,晚上出来跑、玩、吃。”让学生运用打比方的方法去进行小练笔,从而促使学生运用这样的表达方法。

(三)精选资料,个性表达

学生习得表达方法后,如果仅把方法运用停留在本课内容上,那么在单元习作表达中恐怕不能达到很好的教学效果。这就要求教师合理选择相关的资料,让学生把习得的表达方法加以巩固和操练。《太阳》与《松鼠》这两篇精读课文的语言风格截然不同,怎么让学生借助文本独有的语言表达方式,在文本外加以巩固运用呢?还是以王林波老师执教的《松鼠》一课为例。王老师先为学生提供了《辞海》中介绍松鼠的这段话:“松鼠,体毛灰色、暗褐色或赤褐色,腹面白色。林栖。嗜食松子和胡桃等果食,有时食昆虫和鸟卵。”然后提出相关的要求,让学生做到不仅要清楚地介绍,还要用上所学的表达方法(打比方)进行生动地说明。王老师通过选择恰当的课外资料开展语言实践活动,使学生及时巩固和掌握文本内所习得的表达方法,并运用到单元习作中。

习作单元各个板块的内容所承担的任务都指向写作表达,需要教师在教学中有意识地教授相关写作方法。当然,教师不仅要引导学生发现写法,还要让学生学会运用;不仅要让学生学习作者是如何写得清楚具体的,还要让学生亲历这个过程,使学生在实践中掌握写法。

参考文献

[1]林艳,秦宏琼.核心素养导向下的小学语文大单元主题式教学策略[J].广西教育,2023(22):79-82.

[2]王向嵘.小学语文读写结合教学策略例谈[J].广西教育,2023(10):114-117.

(责编 黎雪娟)