劳动教育融入小学学科教学的实践探索

摘 要:加强小学生劳动教育,学校应通过深入挖掘教材、活用教材中的劳动教育素材、打造“创意实践作业”、创新教育形式等途径将劳动教育融入小学学科教学。各学科教师应深入挖掘教材中的劳动教育素材,将劳动教育素材融入课堂教学,通过多种形式、多种途径,丰富学生劳动体验,提升学生劳动素养。

关键词:劳动教育;小学学科教学;实践探索

中图分类号:G40 文献标识码:A 文章编号:0450-9889(2024)22-0013-04

“劳动教育是中国特色社会主义教育制度的重要内容,是全面发展教育体系的重要组成部分。”[1]近年来,各地各校开展劳动教育取得了一定成效,对提高学生劳动素养、促进学生全面发展起到了重要的作用。但总体上看,劳动教育仍是教育的薄弱环节。在家里,有些家长因为小学阶段孩子年龄小而忽视了对孩子的劳动习惯培养;有些家庭条件比较优越的家长则因为过度宠爱孩子,很少让孩子参与家务劳动,导致孩子不会做家务、不愿吃苦,甚至不珍惜别人的劳动成果。在学校,受应试教育的影响,有些教师与家长一样过于注重学生的学习成绩,希望学生能将更多的时间投入到文化课的学习而忽视了对学生的劳动教育。因此,加强劳动教育在小学阶段尤为重要。要取得良好的劳动教育效果,学校需借力其他学科教学开展劳动教育,使劳动教育内容渗透到学科教学中。

一、深入挖掘教材,明晰教材中的劳动教育素材

教材是依据课程标准编制的系统反映学科内容的教学用书,是学生获得系统知识、进行系统学习的主要材料。小学各学科教材中很多内容看似与劳动教育无关,但其包含了丰富的劳动教育资源。要让劳动教育真正落实到学科课堂教学中,关键要对教材内容进行深入解读,整理教材中关于劳动教育的素材,明晰教材中的劳动教育重点,将劳动教育渗透到学科教学中,拓宽劳动教育途径,提高劳动教育效果。

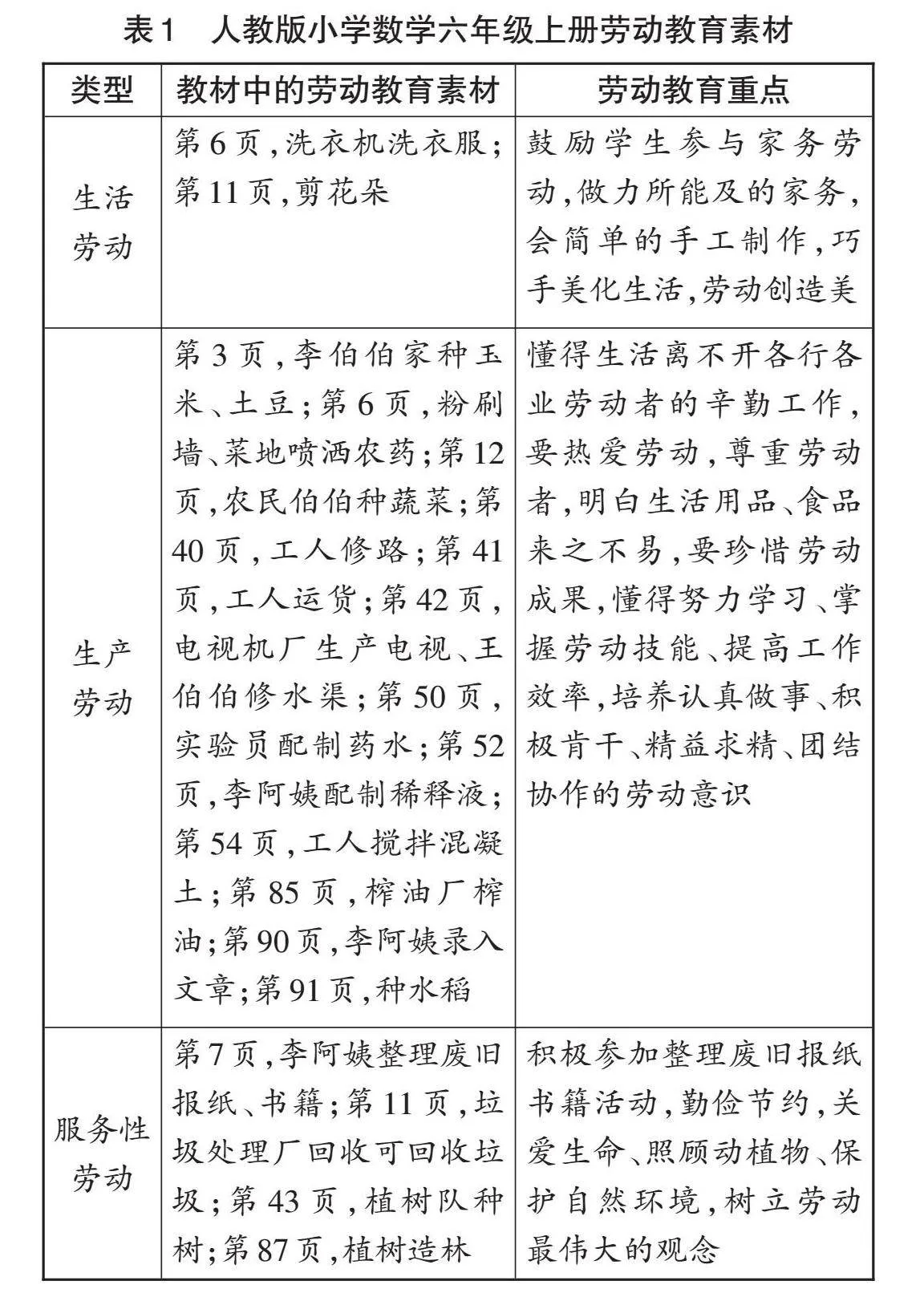

以人教版小学数学六年级上册为例,整理出劳动教育素材如表1。

通过对人教版小学数学1至12册教材进行梳理,发现教材里的劳动教育素材涉及生活劳动、生产劳动、服务性劳动三个方面,涉及生活劳动素材32个、生产劳动素材120个、服务性劳动素材27个,这些劳动教育素材在数学课本中通过主题图、例题、习题等形式呈现,贯穿教材始终,体现数学与劳动教育的紧密联系。例如,六年级上册第6页第2题:用洗衣机洗1kg衣物要用[12]勺洗衣粉,洗5kg衣物一共需要用几勺洗衣粉?教师教学时可以以洗衣服为切入点鼓励学生参与家务劳动、做力所能及的家务。教师在教学中还可以渗透垃圾分类、保护环境等知识,让学生了解普通劳动者对社会的贡献,树立劳动最光荣的劳动观念。

同样,语文教材中也有许多内容与劳动息息相关,以小学语文教材六年级上册为例,整理出劳动教育素材如表2。

从表2可以看出,小学语文教材中蕴含着丰富的劳动教育素材,教师可以在课文识字、阅读、口语交际、习作、语文园地等教学板块进行深入挖掘。整个小学阶段语文第1至12册教材中含有劳动教育素材的课文共119篇[2]。

其他学科教材中同样蕴含着丰富的劳动教育素材,教师应深入挖掘其中的劳动教育素材,掌握整册教材劳动教育素材的情况,明确各部分劳动教育的重点,将学科教学目标与义务教育劳动课程目标有机融合,实施整体化教学设计,使劳动教育真正落实到学科教学中。

二、融入课堂教学,活用教材中的劳动教育素材

各门课程教材都蕰含有丰富的劳动教育素材,教师在课堂教学中,要全面把握教材的基本要求,灵活运用教材中的劳动教育素材,在学科教学中有机地融入劳动教育内容,充分发挥教材的综合育人功能。例如,在语文教学中培养学生的劳动观念和劳动意识,在数学和信息技术教学中培养学生的劳动技能,在美术、音乐、体育教学中让学生树立劳动教育与德育、智育、体育、美育同等重要的理念。

(一)融入语文课堂,培育劳动精神

小学语文教材渗透劳动教育的内容主要有以下几个方面。一是认识劳动工具、学习劳动常识的课文。如一年级上册的插图拼音“斧子”,二年级下册的《千人糕》等。二是劳动意识与劳动技能教育的内容。如一年级上册《小兔运南瓜》,六年级上册《我的拿手好戏》《玩具小台灯的制作》等口语交际、习作、综合实践性的学习[2]。三是展示劳动成果、赞扬劳动者、弘扬劳动精神的课文。如三年级下册《赵州桥》、四年级下册《挑山工》、五年级下册《刷子李》等。教师要找到劳动教育与语文教学融合的切入点,采用有效的教学方式进行课堂教学,让学生在学习语文知识的同时接受劳动教育。例如,执教四年级上册《走月亮》一课时,教师可借助课文中的劳动内容,让学生在品析与理解课文时感受劳动精神和劳动的魅力。学习课文中“这些好吃的果子挂满枝头”“收了豆,栽上水稻”“稻谷就要成熟了,稻穗低垂着头,稻田像一块月光镀亮的银毯”等与劳动有关的语句时,可通过多媒体展示果子、稻谷成熟的过程,讲解劳动知识,这样既让学生深刻理解了词语、句子的含义,提升了学生的语文素养和综合能力,又让学生体会到了劳动者的艰辛,懂得珍惜来之不易的劳动成果。

(二)融入数学课堂,培养劳动技能

数学能锻炼学生的思维能力和动手能力。数学教师要结合学科特点,把劳动教育融入数学教学中,发挥劳动教育的应有价值。

1.创设教学情境。教材内容丰富,以插图的方式直观形象地呈现教学信息,为教师开展劳动教育,帮助学生树立正确的劳动观念提供教学资源。教学时,教师可以借助教材插图创设劳动教育情境,把抽象的知识具体化,激发学生学习的兴趣。例如,执教人教版数学四年级上册第八单元思维题“沏茶问题”这一内容时,教师可借助主题图创设教学情境:小明家来客人了,如果你是小明,怎样才能尽快让客人喝上茶?教师让学生借助沏茶工序图,模拟沏茶过程,计算出沏茶最少需要多少时间。学生经过实践操作,找到了沏茶的最优方案,总结优化策略。让学生在劳动情境中学习数学知识,应用数学知识,感受数学与生活、数学与劳动间的密切联系,可以有效提升学生的动手能力。

2.巧用教材习题。数学教材中的练习题,不仅可以帮助学生巩固知识、提升能力,而且有助于培养学生正确的情感、态度、价值观。教师要善于挖掘教材习题的劳动教育素材,充分发挥教材习题的育人作用。例如,五年级上册教材习题:苹果之乡今年的苹果冠军重0.67kg,小明摘的苹果重0.25kg,苹果冠军的质量是小明摘的苹果的多少倍?教师引导学生列出公式(苹果冠军的质量÷小明摘的苹果的质量=倍数),理清数量关系。同时,挖掘习题中的劳动教育内容,引导学生明白丰收的背后凝结着劳动者的汗水和智慧,学会尊重劳动、热爱劳动,懂得劳动可以创造价值的道理。

3.开展探究学习。数学知识比较抽象,教师应设计适宜的探究活动,引导学生发现问题、提出问题、研究问题、解决问题,在学习课本知识的同时提升综合素质与能力,潜移默化地接受劳动教育。例如,执教五年级上册习题“植树问题”时,教师可以设计树苗道具,开展“种树”活动,让学生动手操作,自主探究发现总长、棵数、间隔数、间隔距离之间的关系,通过提出假设、验证、再验证、化繁为简等方法找到植树问题的规律,最后让学生用这些规律思考路灯排列、排队、公交站间隔等问题,引导学生用数学知识解决生活中的实际问题,从中感受数学智慧给生活带来的便利,提升劳动技能。

(三)融入美术课堂,感受劳动之美

小学美术课可通过绘画、手工、作品赏析等途径向学生传授知识技能,让学生体验和感受劳动之美。美术教材插图中常常蕴含着丰富的劳动教育元素。例如,执教四年级上册《今天我值日》一课,教师可以让学生在欣赏美术作品的同时,引导学生发现劳动创造美。教材插图中有年轻女孩擦窗户、解放军站岗、交警值勤、教室大扫除等内容,教师可以让学生通过欣赏、观察劳动者的动作、姿态,用语言描述自己的感受,并配合一些视频让学生加深了解上述劳动者工作的艰辛。课堂最后,学生亲手绘画一幅值日劳动场景图,交流分享自己的绘画学习成果。这样的美术教学,通过让学生欣赏作品、交流感受、体会劳动者的艰辛与收获,激发他们对劳动者的尊敬与热爱,同时让学生在劳动作品的创造中培养正确的审美观,加强对美好事物的直观感受[3]。

(四)融入体育课堂,培养劳动精神

体育教学与劳动教育都有增强小学生身体素质的育人功能,在体育教学中融入劳动教育,设计一些具体的劳动任务,可以让学生在完成任务的过程中得到体育锻炼,掌握劳动技能。例如,让学生以短跑方式完成指定的劳动比赛任务,以小组赛的形式进行,每次比赛各组派出一名选手,率先出线的选手可以优先选择相应的劳动任务,以此类推,直至最先完成劳动比赛任务的小组获胜。这样的活动既能增强学生的体质,培养学生不怕苦、不怕累的劳动精神,又能提升学生的劳动实践能力。

三、设计实践作业,拓宽劳动教育的途径

为了让学生更好地了解劳动的价值和意义,教师可以在课后综合性实践作业中加强劳动与学科的融合,设计课后“劳动+学科”实践作业,将学科知识与劳动教育相结合,在提高学生其学科素养的同时培养学生正确的劳动观念。

(一)布置语文实践作业,培养劳动习惯

语文教师可结合课文内容,设计“劳动+语文”实践作业,让学生在主动参与劳动的过程中提高语文学习能力和语文知识应用能力。例如,五年级上册第六单元课文《父爱之舟》描写了父亲深沉的爱子之情,让学生感受到了父爱的伟大和无私。学完课文后,教师提问:“父母很辛苦,为我们付出很多,我们应该为他们做些什么呢?”学生讨论后,教师布置的家务作业是让学生回家后煮一次饭、拖拖地、给父母洗一次脚等,通过家务劳动,体会父母的艰辛,学会热爱父母、感恩父母,逐步养成良好的劳动习惯。另外,教师还可以利用植树节、劳动节、母亲节等节日组织学生开展主题写作活动。例如,五一国际劳动节布置“难忘的一次劳动”“我学会了 ”等主题作文,让学生在描述劳动场景、记录劳动过程中锻炼口语表达能力、写作能力,同时培养他们对劳动的尊重和热爱。

(二)布置数学实践作业,提升劳动能力

数学源于生活,应用于生活。教师应重视课后动手实践类作业的布置,依据教学内容设计“劳动+数学”课后实践作业,让学生在劳动实践中加深对数学知识的理解。例如,执教“分类”后,教师可布置学生整理自己的房间、衣物、书桌等,让学生学会对物品进行分类,养成良好的分类习惯;执教“测量”后,教师可布置学生测量家里的物品,画出测量简图,标注测量的数据并算出周长;执教“年月日”后,教师可布置学生制作年历;执教“三角形”后,教师可布置学生利用三角形稳定性解决生活中的问题;执教“比例”后,教师可布置学生运用比例知识为父母制作一杯可口的奶茶等。总之,实践作业可以是画图、拍照、计算等,充分展现劳动教育与学科教学的融合。此外,寒假和暑假也可以设计“劳动+学科”实践作业,让学生在假期实践中掌握学科知识的应用技巧,在劳动中感受知识的魅力。

四、创新教育形式,丰富劳动体验

形式多样的劳动教育,可以让学生获得不同的劳动认知和劳动体验。教师可根据教材内容,丰富劳动教育的主题和形式,激发学生参与学习和劳动的兴趣,促进学生对课程知识的学习和理解,获得丰富的劳动体验和劳动情感。

(一)开展主题活动,体验劳动价值

通过主题活动,促进学科学习和劳动教育相互渗透。例如,学校开展“跳蚤市场”交易活动,让学生将闲置的书籍、玩具、小饰品、自制的美食、手工作品、书画等作为商品,自主设计、布置、美化店铺,自己当“老板”,通过以物换物或以币换物的方式进行交易。学生在交易活动中锻炼语言表达能力和理财能力,形成低碳环保意识,体验知识应用的乐趣以及劳动创造价值的道理,把部分收益捐给学校“梦想基金”帮助困难同学,活动结束后再把本次活动的收获与老师、同学分享。主题活动将语文、数学、美术等学科知识与劳动教育相结合,可以达到以劳启智、以劳润德的目的。又如,学校开展“劳动+数学”比赛,让学生通过运用分类知识合理安排时间,以最快的速度完成规定的劳动任务;开展“劳动+数学科技”比赛,指导学生制作钟面、节水设施、店铺模型等创意作品,全面提高学生综合素养;举办厨艺大比拼,让学生亲自掌勺烹饪,经历食材购买、色香味调配、食物切配摆放、劳动后写作等活动过程,体现劳动与语文、数学、美术、体育学科的融合,使学生初步形成生活自理能力和健康饮食习惯,体验劳动快乐的同时正确认识劳动的价值。

(二)依托校本课程,培养劳动品质

开设做手工、包粽子、做月饼、快乐种植活动等劳动与学科融合的校本课程,培养学生的动手能力和劳动品质。例如,通过“快乐种植活动课”,让学生参与种植实践,体验播种、浇水、施肥和收获的过程,渗透绿化环境、美化自然的教育,使劳动教育与课堂教学有机融合,让学生在培育、护理、观察、写成长日记、协作交流等过程中体验劳动、增长知识,懂得珍惜劳动成果,初步养成劳动品质,形成尊重自然、热爱土地的情感。

(三)校内外教育相结合,感悟劳动魅力

把劳动教育融入社会实践,组织学生参加力所能及的生产劳动,提升学生对劳动的认知。例如,学校开展田园特色课程“庆丰收”主题实践活动,通过“诵丰收”“算丰收”“唱丰收”“绘丰收”及割稻谷、打谷子、晒谷子等活动,将语文阅读与写作、数学测量与计算、美术绘画与欣赏、音乐歌唱、创作歌舞等教学内容与“庆丰收”劳动实践融合,既有学科与劳动的融合,又有学科之间的融合,还有校内教育与校外教育的融合。这种综合实践活动能多方面激发学生的学习兴趣,让学生感受劳动的艰辛和创造劳动成果的愉悦,更加懂得热爱劳动者、珍惜粮食、尊重劳动成果。

综上所述,劳动教育与小学学科教学融合,要聚焦学科特点,深入挖掘教材中的劳动教育资源,找准融入点,激发学生的劳动热情,不断创新教育形式,丰富学生的劳动实践体验,让学生在夯实学科素养的过程中树立劳动意识、培养劳动习惯、锤炼劳动品质、激发创新能力。

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.义务教育劳动课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]陈明霞,陈雪瑞.小学语文学科中劳动教育渗透的文本分析与应用:基于“部编”小学语文教科书[J].福建技术师范学院学报,2021,39(4):395-402.

[3]武敬,李东旭.中小学劳动教育实施指导[M].北京:世界知识出版社,2023:6-10.

注:本文系广西教育科学“十四五”规划2022年度劳动教育研究专项一般课题“劳动教育与小学学科教学融合的实践研究”(2022ZJY2031)的阶段研究成果。

(责编 覃 鸥)