胡焕庸和“瑷珲-腾冲一线”

在中国地理版图上,从黑龙江瑷珲(今黑河市南)到云南腾冲一线,被学术界称为“瑷珲-腾冲一线”,后来美国俄亥俄州立大学著名的人口学家田心源提出应该将其命名为“胡焕庸线”。这条线是中国人口密度与经济活跃度的分界线。在线的东侧,分布着中国约百分之九十六的人口,而在西侧,只分布着约百分之四的人口。中国绝大多数人口与经济增长,主要发生在这条线的东侧。

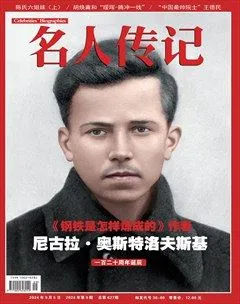

这条线的发现者叫胡焕庸,《人民日报》称他是“我国著名地理学家、地理教育家、人口学家,当代中国人口地理学的创始人,当代自然地理学和气象学的先驱者之一”。

别出心裁的留学费用

1901年11月,胡焕庸出生于江苏宜兴一个书香门第。父亲胡际堂作为宜兴扶风桥一位尽人皆知的秀才、私塾教师,在他一岁多时就因积劳成疾撒手人寰。家中所有的经济来源全靠母亲黄毓文,母亲没有办法,就带着胡焕庸回到娘家和桥镇,与胡焕庸的外婆合住,在镇上做缝纫活儿,赚些微薄的收入。

据胡焕庸的孙子胡复孙回忆,胡家是当地知名的耕读之家,家风极好。虽然扶风桥是贫弱的乡村,胡焕庸又是独子,孤儿寡母生活艰难,但是胡母黄毓文在家中私塾读过不少书,对读书求学非常重视,省吃俭用也要供胡焕庸读书。胡焕庸六岁时就被送到私塾就读,他读书非常用功,最终考入以英文教学和要求严格而闻名的江苏省立第五中学。

随着年龄渐长,胡焕庸知道母亲维持生活不易,他想早早出来工作,减轻母亲的负担。他一次又一次向母亲提出辍学,每次都遭到母亲的强烈反对。在母亲的坚持下,胡焕庸一直读到高中毕业。报考学校时,胡焕庸将目标锁定南京高等师范学校(简称“南京高师”),唯一的原因是当时的师范不收学费,还给学生补贴生活费。与当时一般的师范学校不同,南京高师竞争激烈,非常难考。校长郭秉文毕业于美国哥伦比亚大学,聘用的教员大多是美国和欧洲留学回国、学有专长的人,胡焕庸则因为成绩突出,轻而易举地考入南京高师文史地部。这一年是1919年。

在这所中西文化互补、名师济济的学校里,胡焕庸眼界大开。入学不久,恰逢南京高师地学研究会成立,胡焕庸两度当选为总干事。第一次世界大战结束后,美国总统威尔逊的顾问、地理科学家I.鲍曼出版了一部著作《新世界》,胡焕庸和同学张其昀等在老师竺可桢、任鸿隽等人的指导下,将此书翻译成中文,署名《战后新世界》作为毕业纪念。从此,“地理”这个词在胡焕庸心中深深扎了根。

迫于生存压力,胡焕庸从南京高师毕业后马上到扬州中学任教,担任史地教员和训育主任。但是继续求学深造的念头一直在他脑中盘旋。有了一点积蓄之后,他于1923年和同学凌纯声一起前往法国留学,专攻人文地理、自然地理和区域地理。而他们的留学费用来源则别出心裁:他们和另外两位朋友达成协议,另两位先在国内工作,供他和凌纯声前往法国留学;等他们两人毕业回国后,再供另外两位朋友前往海外留学。

在海外留学期间,他们勤奋苦读,不断将西方大师的著作翻译后寄回国内,传播国际上先进的学术思想。时任南京中央大学地学系主任的竺可桢汇了一笔钱给胡焕庸,安排他购买海外精密气象仪器,用于筹建中的国立气象研究所,还要求他考察欧洲部分天文台、气象台,了解海外天文地理研究情报。1928年9月,胡焕庸接受国立中央大学校长张乃燕的聘请,回到南京,在该校任职。同时,他应国立中央研究院院长蔡元培之聘,兼任中研院气象研究所研究员,协助竺可桢筹办中国第一家气象研究机构。

第一次划出“瑷珲-腾冲一线”

1930年2月,国立中央大学地质学系、地理学系分系独立,胡焕庸开始身担重任,出任地理学系第一任系主任。从此,国立中央大学地理学系自成体系,不断发展,许多后来在中国地理界和气象界有突出贡献的专家学者,都曾受惠于系主任胡焕庸的指导。

1934年3月,胡焕庸和柳诒徵、翁文灏、丁文江、李四光、竺可桢、张其昀等四十位知名学者在南京共同发起成立中国地理学会。时任国民政府军事委员会国防设计委员会秘书长翁文灏当选理事长,张其昀兼任干事,胡焕庸兼任会计,学会会址就设在中大地理学系,中大地理学系自然就成了全国地理学术活动的组织核心、近代中国地理科学的发源地。1937年4月,翁文灏连任理事长,胡焕庸任总干事。七年后的1944年4月,胡焕庸以最高票当选为理事长。

中国地理学会的成立,极大地推动了地理科学发展成为独立学科的进程。而该会会刊《地理学报》的创刊和坚持,正是中国地理界的仁人志士不懈努力的结果,也是当时中国自然科学界对“科学救国”的具体责任担当。

因当年在巴黎大学学习深造而获得的高瞻远瞩的学术眼光和国际视野,加上回国任教后长期沉浸于地理学科的开拓与研究,对大量一手材料的掌握运用与实地地理勘察,胡焕庸不知不觉已站在国内地理学研究的最前沿。1935年6月,他在《地理学报》第二卷第二期发表了他一生中最重要的研究成果《中国人口之分布》。

在文章的开篇,他写道:

过去研究中国人口问题者,大多偏重于纯粹数字之推求,绝少注意于地理背景,研究其分布之稀密者,要知各区地理情况不同,则其所能容纳人口之数量,将有极大之差别:以通常情形而论,大抵山地人口,不如平原人口之密;游牧区人口,不如农耕区人口之密。同属于农业社会矣,然旱粮区域,不如稻作区域人口之密;一熟区域,不如二熟、三熟区域人口之密。吾国最富裕之区域,如长江三角洲每方公里人口密度,可达五百以上,然如蒙古、新疆、西藏各地,面积虽广,大都贫瘠而无人居,其每方公里之人口密度,大都在一人以下。此种人口稀、密不同之原因,绝非由于偶然分布之不平均,盖完全由于各地生产力之不同。如西藏人口虽稀,然即此仅有之居民,亦颇难维持其生活,特别用以限制人口繁殖之社会制度也。

同时,他将中国人口密度分为八级。随后,他在中国地理学术界第一次划出“瑷珲-腾冲一线”:

今试自黑龙江之瑷珲,向西南作一直线,至云南之腾冲为止,分全国为东南与西北两部:则此东南部之面积,计四百万方公里,约占全国总面积之百分之三十六;西北部之面积,计七百万方公里,约占全国总面积之百分之六十四。惟人口之分布,则东南部计四万万四千万,约占总人口之百分之九十六,西北部之人口,仅一千八百万,约占全国总人口之百分之四。

胡焕庸以地理学家的眼光和气象学家的高度,确立了以地形、气候为基础条件,划出以黑龙江省瑷珲至云南省腾冲的直线,大致反映出中国人口分布严重不均的基本格局。文中提出唯总人口之分,则东南部和西北部各占约百分之九十六和百分之四。胡焕庸随即发出惊呼:“其多、寡之悬殊,有如此者。”

自此,“瑷珲-腾冲一线”不仅成为胡焕庸一生中最重要的学术成就,还成为他的一个人生标志。

“瑷珲-腾冲一线”与“计划生育”

1949年4月,南京解放,人民政府华东高教部通知胡焕庸去北京华北大学政治研究院学习。学习结束后,胡焕庸没有回到已更名为国立南京大学的国立中央大学执教。当时正值淮河流域水灾,他被调到华东水利部治淮委员会,领导“苏北灌溉总渠”的勘测定线工作。不久,水利部决定筹办正规的水利学校,以培养技术干部,胡焕庸担任淮河水利专科学校建校筹备处主任,学校建成后他亲任教务长一年。此时已是1953年8月,华东行政委员会高教部将他调到上海的华东师范大学,让他发挥专长,重新从事他最熟悉的人口地理专业。在这里,他建立了中国高等院校第一个人口研究机构——华东师大人口地理研究室,并出任主任。他就在此时和时任北京大学校长马寅初提出了“计划生育”理论。

马寅初和胡焕庸交往多年,彼此十分了解,马寅初对胡焕庸的“瑷珲-腾冲一线”自然也很熟悉。有学者研究认为,马寅初是受胡焕庸“瑷珲-腾冲一线”的启发而写出的《新人口论》。 “瑷珲-腾冲一线”的生态与压力,以及对中国自然承载力的表述,包括它与气象学上四百毫米等降水量线的融合,表明“瑷珲-腾冲一线”以东是适合人类生存的地区,东南方约百分之三十六的国土,居住着约百分之九十六的人口,这样的人口密度已达人类生存极限。

1955年5月,马寅初在全国人民代表大会上就中国人口问题作了发言,立即引起巨大反响。两年后的7月15日,七十五岁高龄的马寅初在《人民日报》发表了《新人口论》。他认为,人口既是资源也是负担,要保住这个大资源,去掉这个大负担,方法之一就是提高人口质量,控制人口数量。

马寅初的《新人口论》后来受到学术界的一致批判,他和“计划生育”长期倡导者胡焕庸一同经历了跌宕起伏的人生。直到1981年2月,第三次全国人口理论科学讨论会在北京召开,时年百岁的马寅初当选为中国人口学会名誉会长。胡焕庸也受邀参会,担任中国人口学会顾问。胡焕庸的主张和马寅初的如出一辙,就是既要控制人口数量,又要提高人口质量,要根据人口密度分区研究不同的人口政策。

这年11月,教育部批准华东师大重建人口研究室,两年后扩编成立人口研究所,胡焕庸出任所长。胡焕庸领衔承担的国家研究项目《中国人口密度和人口政策》重大课题获得了高度评价,他晚年的代表作之一《中国八大区人口密度与人口政策》将中国分为东部、中部和西部三个经济地带和八大人口区,在国家的人口政策中得到具体的贯彻落实,成为实行多年的中国“计划生育”理论之一。

朋友圈里人才济济

胡焕庸的朋友圈里可谓大师林立、人才济济,不仅有竺可桢、马寅初这样的大学者,与他紧密相伴的同窗好友,如张其昀、凌纯声,也都成了业界名流。

胡焕庸与张其昀除了在学生时代一起从事翻译出版工作外,还一起创办了钟山书局,早年许多学者的书籍、教材包括《地理学报》在抗战前的四卷十一期,都是钟山书局出版的。身怀中国士大夫文化传统思想的张其昀后来加入了国民党,但是他不愿弃学从政,虽然不断接到好友陈布雷的邀请参加国民党的高级会议,但他仍一如既往地从事自己的学术活动。有一次张其昀去到重庆,陈布雷将他带到蒋介石办公室,向蒋推荐了他。作为著名的地理学家、历史学家,张其昀在学界有着极高的名声,蒋介石自然知道。后来经蒋介石提名,张其昀以国民党党员身份,直接当选第二届国民参政会参政员,出席了第二届参政会第一次会议。

胡焕庸后来与张其昀走上不同的人生道路,他留在大陆,一直从事高校教育,成为知名专家;而张其昀则前往台湾,为台湾地区的文化、教育以及学术事业做出了巨大的贡献。

他的另一位好友凌纯声在法国留学时研究人类学和民族学,回国后任教于国立中央大学,成为胡焕庸的同事,是中央研究院社会科学研究所研究员,同时兼任民族学组主任。凌纯声在考察中发现,这个民族宗教祭祀仪式中使用的法器、萨满乐器及长篇叙事诗“伊玛堪”的故事,使萨满文化得以留存。他后来出版的研究著作《松花江下游的赫哲族》于1934年由中央研究院历史语言研究所出版,书中记录的十九个“伊玛堪”的故事,成为中国最早的赫哲族民间文学的记载,而凌纯声被誉为萨满文化研究的拓荒者,他创立的中国民族学也从此开始。

有段时间,胡焕庸和凌纯声朝夕相处、形影不离,一有机会就在一起切磋学术专业。张其昀的地理考察、凌纯声的民族研究与胡焕庸的人口地理学相互启发、相互印证,使得他们在各自的学术领域都获得非凡的研究成果。

后记

1984年7月,美籍华裔人口学家田心源到上海拜访胡焕庸,他提出“瑷珲-腾冲一线”早已超越人口地理的范畴,被全球各国广泛应用于人地关系所能触及的诸多领域,而胡焕庸1935年在《中国人口之分布》一文中提出的这条人口地理分界线,应该命名为“胡焕庸线”。

1990年10月,中国地理学会在华东师范大学举行人文地理学学术大会,宣布胡焕庸为中国现代人文地理学创始人。

1998年4月30日,胡焕庸在上海华东医院走完了九十八年的生命旅程而安然辞世。《人民日报》称他是“我国著名地理学家、地理教育家、人口学家,当代中国人口地理学的创始人,当代自然地理学和气象学的先驱者之一”。

在新中国成立六十周年及中国近现代地理学创立和发展一百周年之际,由中国地理学会与中国国家地理杂志社发起的 “中国地理百年大发现”评选活动,共发布了三十项地理大发现,而排在“珠峰测量”之后的,正是“胡焕庸线”。

2015年,黑龙江省黑河市政府和云南省腾冲市政府商定,在“胡焕庸线”的两端黑河(瑷珲)和腾冲,分别设立“中国人口地理分界线主题公园”各一座,以彰显胡焕庸为我国人文地理学的发展做出的杰出贡献。