张蒨英:中国第一位女性专业时装设计师

她是辛亥革命元老张静江之女,当年曾奉父命陪同陈洁如乘邮轮赴美“进修”,并鼓励其揭穿真相。她从小热爱服装设计,在取得时装设计文凭后,开始尝试设计服装,并创办时装社,成为中国第一位女性专业时装设计师。抗战期间,她充分发挥和利用自己的专业才能,通过举办时装秀、服装展览等活动,同众多海外侨胞一起为国捐输。她希望通过自己的设计向世界展现中国传统文化之美,竭尽所能地让更多的人领会中国艺术内在的东方精神……

1910年,张蒨英出生于法国巴黎。

曾祖父张颂贤经营盐业,已是富商大贾,祖父张宝善继承祖业,在中国社会转型关头,对新思想和科学技术持开明态度。1902年,祖父支持张蒨英的父亲张静江走出国门,张静江以一等商务参赞的身份随驻法公使孙宝琦来到法国,次年即在巴黎创办通运公司,经营中国生丝、茶叶及古董。他凭借家族的经商传统和自己在古玩字画方面的知识,迅速积累财富,继而在上海、伦敦、纽约设立了分公司,为孙中山输送了大量革命经费。

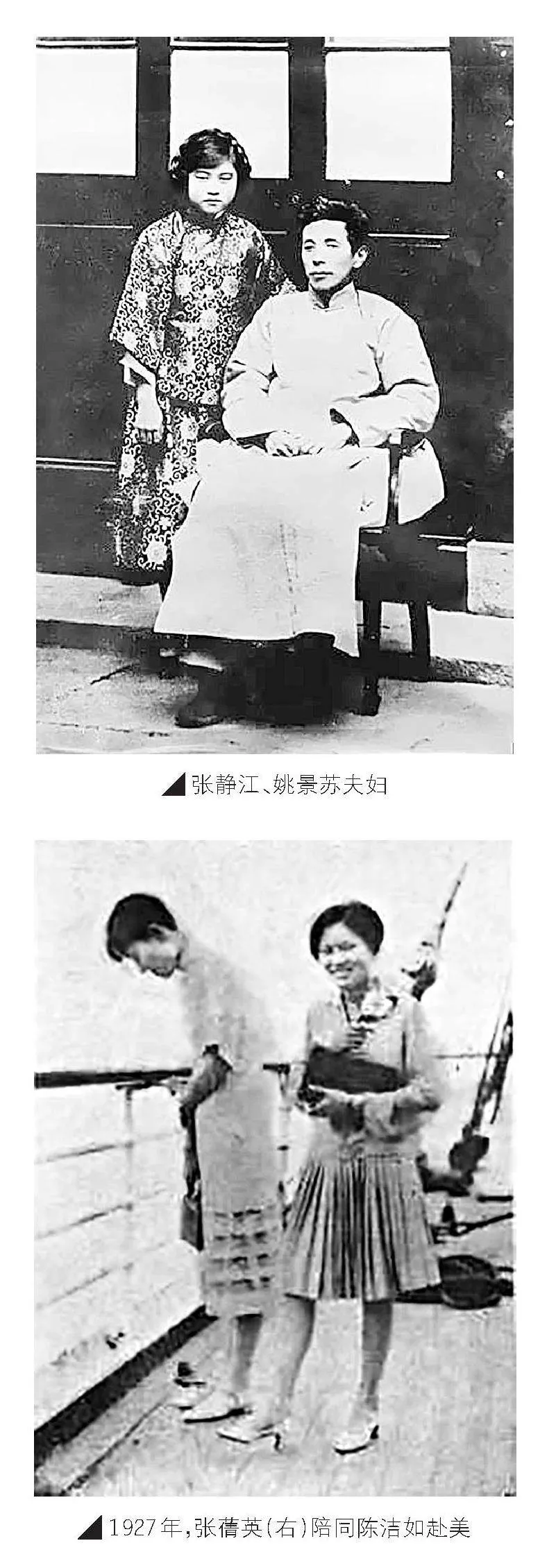

张蒨英的母亲姚景苏(即姚慧)是旧时代最早享有读书机会的女性。1905年前后,她去往巴黎,以新女性的立场和姿态及公共启蒙者的身份和丈夫张静江一起参与国事,任海外最早的中国周刊《新世纪》及大型美术画报《世界》的美术设计和编辑,密切配合国内外舆论支持孙中山。1912年她又任上海《神州女报》副社长,撰写《改良家庭之商榷》《国会刍言》《女界之匡谬正俗》《女子实业谈》等论文,同时主持该刊文艺栏目。这样的家族背景不仅使得张蒨英深受中国传统文化的熏陶,还将敢于冒险和创新的精神刻在了她的骨子里。

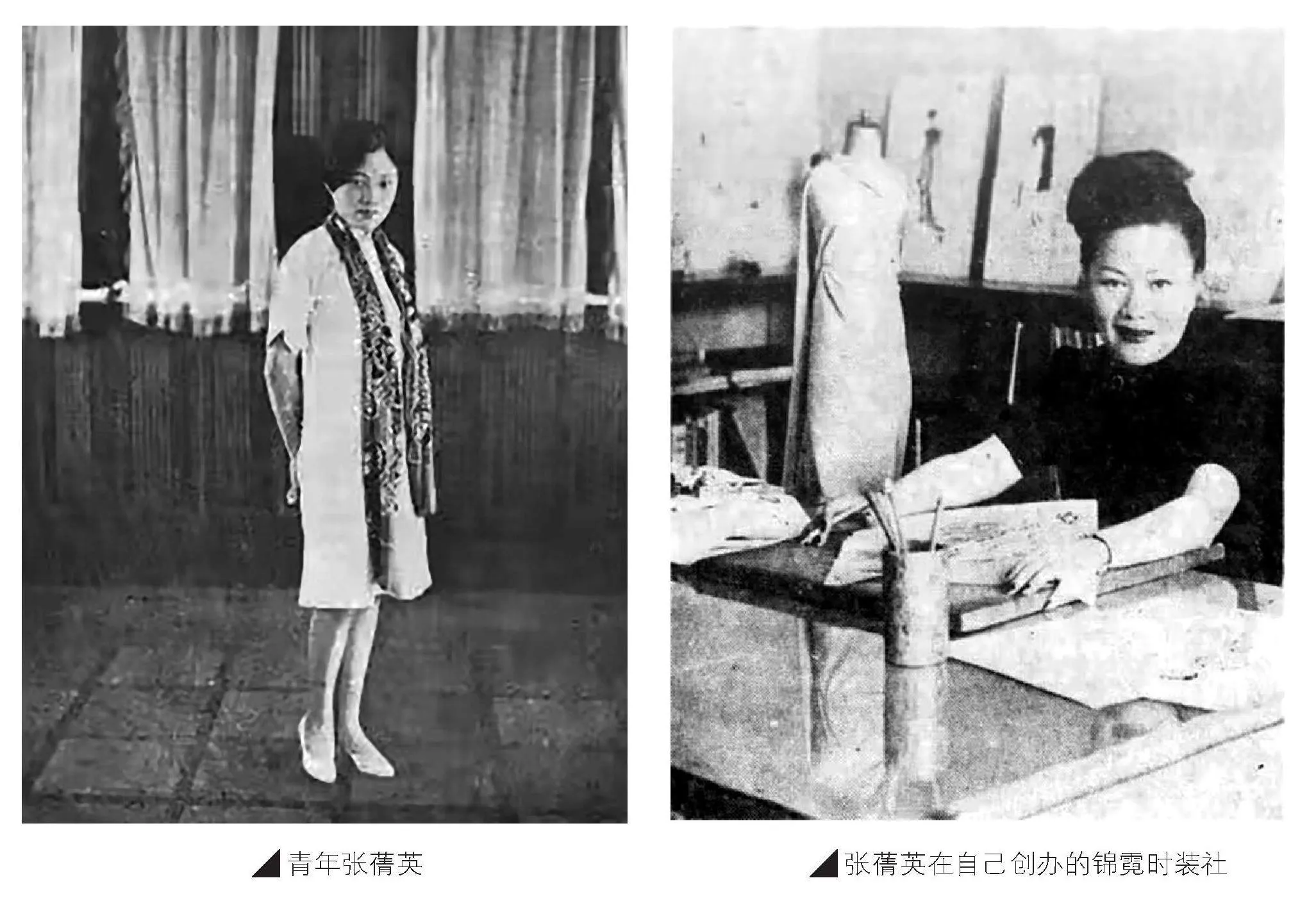

创办锦霓时装社

不料,在张蒨英幼年时期,家庭遭到重创。辛亥革命后,父亲张静江留居上海。1917年,张蒨英五姊妹随母亲从巴黎迁居纽约。1918年10月的一个早上,张蒨英和四姐荔英、母亲还有管家一起去河滨公园散步,他们在大树下歇息时,母亲被突然折断的树枝砸中头部,当晚在医院不治身亡。张家陷入一片混乱,舅舅姚昌复因担心张静江出入风月场所的传言,没有马上送她们回到父亲张静江身边。直到1923年,张蒨英姐妹几个才回到上海,小心翼翼地和年轻的继母朱逸民还有其他妹妹、弟弟相处,互相适应。之后,张蒨英进入中西女学读书,同时在家跟两位国学先生补习中文,另外和姐姐荔英跟一位在上海美专任教的苏联画家维克托·斯捷潘诺维奇·波德古尔斯基学习油画。

1927年,张蒨英看似平静的读书生活再次被打断——父亲安排她和大姐蕊英一起陪蒋介石夫人陈洁如赴美国“进修”。9月8日邮轮靠岸时,旧金山码头上等待她们的是一众新闻记者,因为蒋介石已经公开表示登船赴美的陈洁如并不是自己的妻子。对此忍无可忍的张蒨英和大姐蕊英鼓励陈洁如揭穿真相。

世事纷乱,但无论如何,张蒨英继续读书,并开始学习自己最喜欢的服装设计。1931年,二十一岁的张蒨英获纽约帕森斯设计学院时装设计文凭,而后回到上海。老上海百乐门大舞厅开张的那一夜,是张蒨英拉开的舞台大幕。接下来,张蒨英开始参与各种文化盛事,参加各种慈善时装舞会,她的社交圈是以林语堂、梅兰芳、维克多·沙逊、项美丽、贝娜丁·弗里茨、米盖尔·珂弗罗皮斯等为代表的各界中外名流。张蒨英先给别人当助理,做包括舞台美术、纺织品、服装珠宝的设计等。不久,她就在全国儿童福利协会主办的慈善舞会上展示了自己的作品。

在国内小有名气后,1934年6月,敏锐的张蒨英来到了好莱坞。应该不是完全巧合,到后第二天,米高梅电影公司就安排张蒨英参加电影《大地》的试镜。不过她是来学习戏服与场景设计的,她特别拜访了米高梅的首席服装设计师阿德里安。此行,她还重游了巴黎。

20世纪20年代末至30年代初,中国女性从抛弃传统的裹脚布到身着单幅泳装,衣着发生了巨大的变化。但张蒨英也看到了这个时代的矛盾、彷徨与浮躁。中国姑娘穿着西式骑裤骑马已不足为奇,可妇女日常服装上任何微不足道的小改变,比如裙摆大小、衣袖长短、纽扣的大小和多少、旗袍开衩的高与低,等等,还是会招来社会上方方面面的议论。同时,社会上还盛行照抄西方的“新装”,从款式到面料,满街同质,千人一面,抑或极端到光怪陆离,可谓奇装异服。

张蒨英想把自己的设计理念更广泛地介绍到社会上去,她决定创办时装社。1936年,二十六岁的张蒨英和上海永安百货的四小姐郭婉莹共同创办了锦霓时装社,成为中国第一位女性专业时装设计师。

张蒨英倡导新旧的交替和融汇,采取中西合璧的设计理念,先从面料入手。她和郭婉莹遍访全城大小绸布店淘料子,掌握了许多机窍,不仅能在街头巷尾那些看上去毫不起眼的小店铺里搜到宝贝,还能寻觅到散落民间甚至老行家们都未必知晓的传统衣料。她还专程跑到丝绸重地杭州,去收集清朝长衫,然后将其改良成现代晚礼服。张蒨英的设计功力还体现在配饰上,比如鞋帽、包包、纽扣等,她都是自己先打好样,再寻艺匠反复试验,不断校正。

锦霓时装社的顾客多是国内的贵妇名媛及外国游客。1937年,中国近代著名医学教育家颜福庆之女颜雅清,作为中国外交使团代表出席英国国王乔治六世加冕典礼时,穿的就是张蒨英设计的中式礼服。同年7月14日,颜福庆次女颜湘清的婚礼在全面抗战爆发后仍如期举行,三千多位宾客聚集,这是那个年代上海滩最后一场社交盛宴,而颜湘清的婚纱和晚宴礼服也都是张蒨英的独创设计。

之后,为躲避战火,张蒨英随家人辗转多地,于1939年8月再度来到美国。

为抗战募捐竭尽所能

抗战期间,海外侨胞为国捐输的活动如火如荼。比如华人医生许肇堆、赵不凡和魏菊峰共同创立的美国医药助华会,取意“漂母饭信”,发起“一碗饭”运动,加拿大、古巴、英国等地华人纷纷响应。张蒨英抵达美国时,好友李霞卿、颜雅清正以环美飞行的壮举为祖国募捐,张蒨英也立即投身于此,任“一碗饭”运动时装秀委员会主席,开始了新的使命——用服装设计为抗战募捐,弘扬中国文化艺术。此后的近十年里,在“一碗饭”运动时装秀、“中国故事印花”、“中国历朝历代色彩”等大型时装活动中,她竭力贡献自己的才能,成就卓然。

1939年11月,张蒨英的“一碗饭”时装秀彩排在纽约一炮而红,媒体大呼东方魅力来袭,欧美时装设计师们皆为之一怔。这是历史性的一刻。张蒨英策划导演的这场时装秀,从宋庆龄收藏的传统婚服及张家珍藏五十多年的传统面料,到纽约从法国进口的现代透明布料,不仅展示了她对中国服装设计历史脉络的解读,更有她在传承与创新上孜孜不倦的探索。

次年,在纽约的“一碗饭”时装舞会上,黄柳霜也出现了。张蒨英为她设计的造型再次燃爆,美国时尚权威报纸《女装日报》头版刊出了该设计草图,黄柳霜被评选为“最适合油画肖像的女子”。著名肖像画家约翰·拉瓦莱应允为她作画,并为肖像题名《金凤凰》。张蒨英和朋友们以其特有的才能与方式为抗日募捐贡献力量。在1937年至1945年间,美国医药助华会向中国提供了价值超过一千万美元的药品援助。

之后,张蒨英和匈牙利侨民玛丽·伊曼纽尔合伙在纽约列克星敦大道再创业,部分收入捐赠给联合援华会(其前身即“一碗饭”运动)。她的明星客人包括刚出版《宋氏三姐妹》一书的《纽约客》撰稿人项美丽,著名《时尚》杂志摄影师托尼·弗里塞尔等。也有著名百货商店与她签约,请她设计衬衫专卖系列,所用面料包括人造绉丝、山东茧绸和中国真丝等。她设计的每款作品都充分地突出面料本身的质感、柔和的中国色调和精湛的缝制工艺。各大报纸、时装杂志都争相宣传张蒨英,称她为“中国第一位女性时装设计师”。面对自己的“走红”,张蒨英坚持认为,和所有中国新女性一样,自己也是一个工作着的女性,在尝试新的职业和新的领域。

而历史机缘再次为张蒨英提供了一个更高、更大的平台。

“携带着设计图板的文化大使”

二战爆发后,巴黎沦陷,美国时装行业失去昔日的依靠,认识到必须自力更生。巴黎时装设计取之不尽的灵感源自欧洲博物馆丰富的世界文化遗产收藏,于是,美国策划了一系列传统服装、纺织品和艺术收藏展,为设计师们提供创作源泉,其中包括纽约大都会博物馆和布鲁克林博物馆的中国文物及中国服装和纺织品展,展品有清廷官服、晚清民服和乾隆皇帝在清音阁的戏装。张蒨英分别在两个博物馆及纽约广播电台举办系列讲座,并与哈蒙基金会、华美协进会联合制作纪录片《魅力与美:中国服装掠影》,以大都会博物馆中国服装收藏为例,讲解自己如何融合东西文化,设计出现代时装,鼓励美国从基础教育开始,学习中国文化艺术,汲取创作灵感。

美国棉纺织学会时装顾问将张蒨英的设计作为国际艺术交流融合的样板,选入美国美术教师协会“艺术教育之明日挑战”主题年会时装秀节目。有趣的是,美国战时生产委员会颁发了节约用料条令,外套从宽袖变成窄袖,甚至建议袖口不外翻,除去贴袋等。这对张蒨英来说根本不成问题,她相信只要有充分的想象力,用有限的料子就可以剪裁出很漂亮的衣服。否则,有再多的料子也无济于事。张蒨英的服装风格有户外运动的利落,简单、方便,细节处微妙、精致、灵动,既时尚又实用。她因而被誉为“携带着设计图板的文化大使”。

张蒨英从小就往返于大洋两岸,浸染在各种文化艺术传统中,思想活跃,视野广阔,怀着各个时代的文化精华都可以融合、为我所用的纯真理想,以她天生对美的敏感,实践着自己的设计理念。

在美国妇女职业关系研究所召开的美国时装设计源泉主题大会上,张蒨英以《中国艺术,设计的源泉》为题发言称:美国本来就有多民族文化传承与交集的背景,在如今这个历史当口,你们更注重向世界文化学习,这是最广阔的资源,蕴含着内在无限的生命力、创新力。但是不能停留在模仿阶段。美国每几年就会产生一波“中国热”,但中国几千年的文化博大精深,而所谓“中国热”仅仅停留在“苦力帽”、东方吊眼梢妆容、齐刘海,或是单调的边衩修身长裙、对襟绣花外套等,这是很肤浅的。客气地说,这是刻板印象,不客气地说就是种族偏见。所以你们只能停滞在“借”上,而不是“融汇”。当中国明代墓园和古希腊帕提侬神庙一样,也成为你们艺校学生的经典必修课时,你们才是真正地接受中国文化艺术。

张蒨英希望看到的中国风不是一件明清服装,也不仅仅是宋美龄代表的“重庆服装”,黄柳霜的齐刘海、柳叶眉,而是设计师在博物馆欣赏玉石、观看画作时获取的东方美的概念,对东方美的感受和态度及对东方美的想象。领会中国艺术内在的东方精神,才能真正让中国风也成为美国时装设计的一种审美语汇。

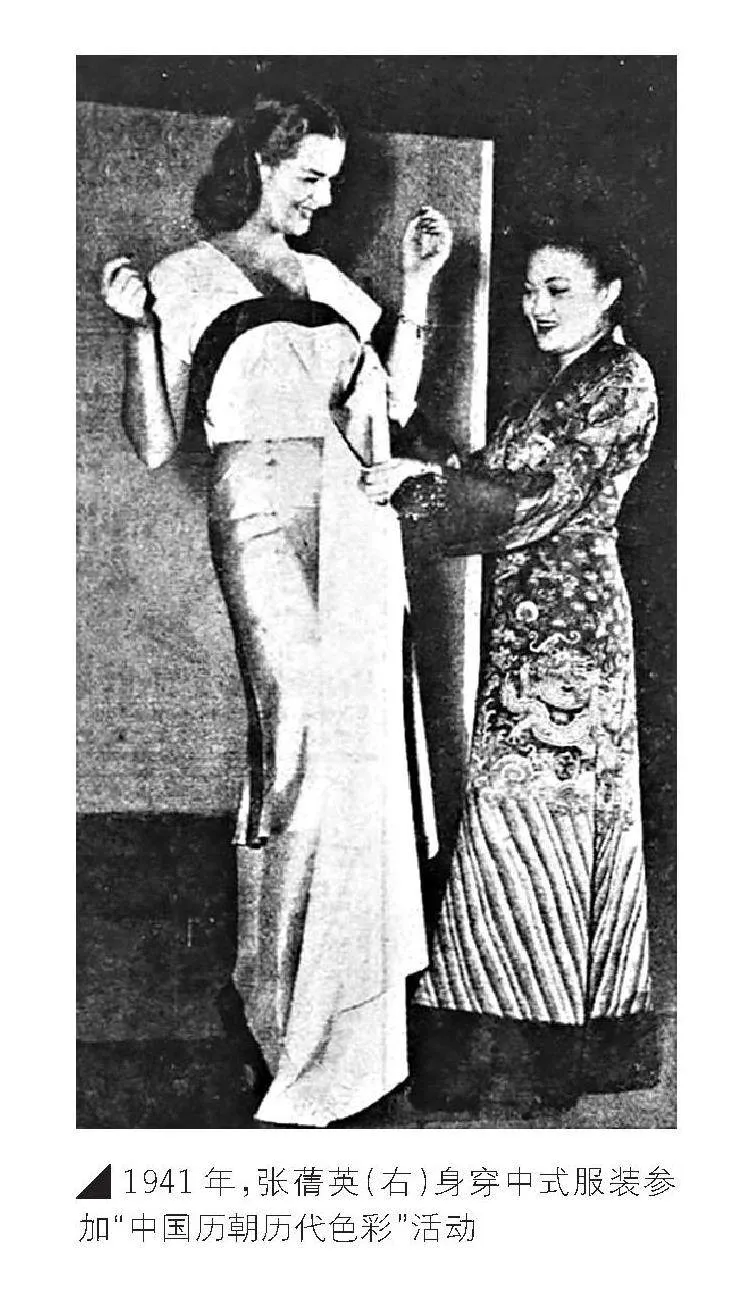

在一系列博物馆展出和讲座的基础上,美国纺织业、制衣业联合华侨团体美洲同源总会、中国领事馆及援华联合会,于1941年发起了“中国故事印花”和“中国历朝历代色彩”两个全国范围的盛大活动。其中,在大都会博物馆中国馆的发布会上,张蒨英身着色彩斑斓的中国传统长礼服,为模特们披挂具有“中国历朝历代色彩”的新面料,用实物演示中国艺术的传承和新应用。

二战时期这一系列的中国服装活动,加上张蒨英、李霞卿、颜雅清、黄柳霜等中国女性的频频高调亮相及1943年宋美龄访美,一时间使得中国风席卷美国服装业,时装界热呼:中国艺术渗透,势不可当。

抗战胜利后,张蒨英放弃了前景大好的时装店,再度回到上海,帮助祖国重振战后的生产和经济——中国丝绸制品曾经尝试打入美国市场,且这些制品的面料和做工都属上乘,却因剪裁不适合西方人的身材而败走麦城。张蒨英想用自己的设计再度进军国际服装市场,然而,她的这个梦想被又一场战火断送了。

张蒨英最后一次亮相国际时装界是和黄柳霜的又一次合作。1947年,法国蓝瑟瑞克公司推出檀香型香水“上海”,由黄柳霜代言,在纽约等三十多个城市的高档商店及电台,巡回演讲中国服饰与妆容的传统和风俗。张蒨英专门为其设计一款晚礼服,然后空运到美国,以配合橱窗展示。

1946年,张蒨英在上海和归国华侨林可胜结婚。林可胜是中国近代科学家,七七事变爆发后,他毅然担起中国红十字总会救护总队长的重任,为抗战救护立下了不朽的功勋。为筹集抗战中急需的药品、器械、资金,1944年林可胜亲自赴美,以他在海外侨胞以及英美科学界享有的名望和信誉,呼吁国际援助,得到极大响应。正是在这个时期,由黄柳霜牵线,张蒨英与其相识。抗战胜利后,林可胜组建了国防医学院并担任首任院长,创立了中国的军医教育体系。1948年,林可胜被委任为国民政府卫生部部长,但他没有从命,而是选择去美国继续他的生理学研究。他和张蒨英变卖私人物品,包括友人送的新袜子,凑足旅费再度赴美。1956年,林可胜当选美国科学院院士。

半生的流离使得张蒨英丢失了自己的大部分作品和藏品,从此无缘再从事专业设计。此后的张蒨英不论是在社区做时尚咨询,还是在当地电视台教授服装首饰设计与制作,无不穿着自己设计的服装、戴着自己设计的饰品。她八十四岁高龄最后一次接受采访时,特别戴着一串自己设计的项链,圆形的坠子上镶嵌着美国首次为中国农历新年(鸡年)发行的生肖邮票。

2005年,张蒨英在美国辞世,享年九十五岁。