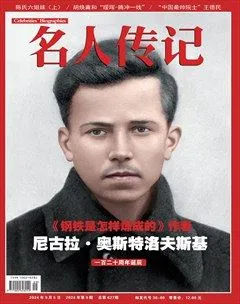

钢铁人生的另一面:奥斯特洛夫斯基的两段恋情

链接

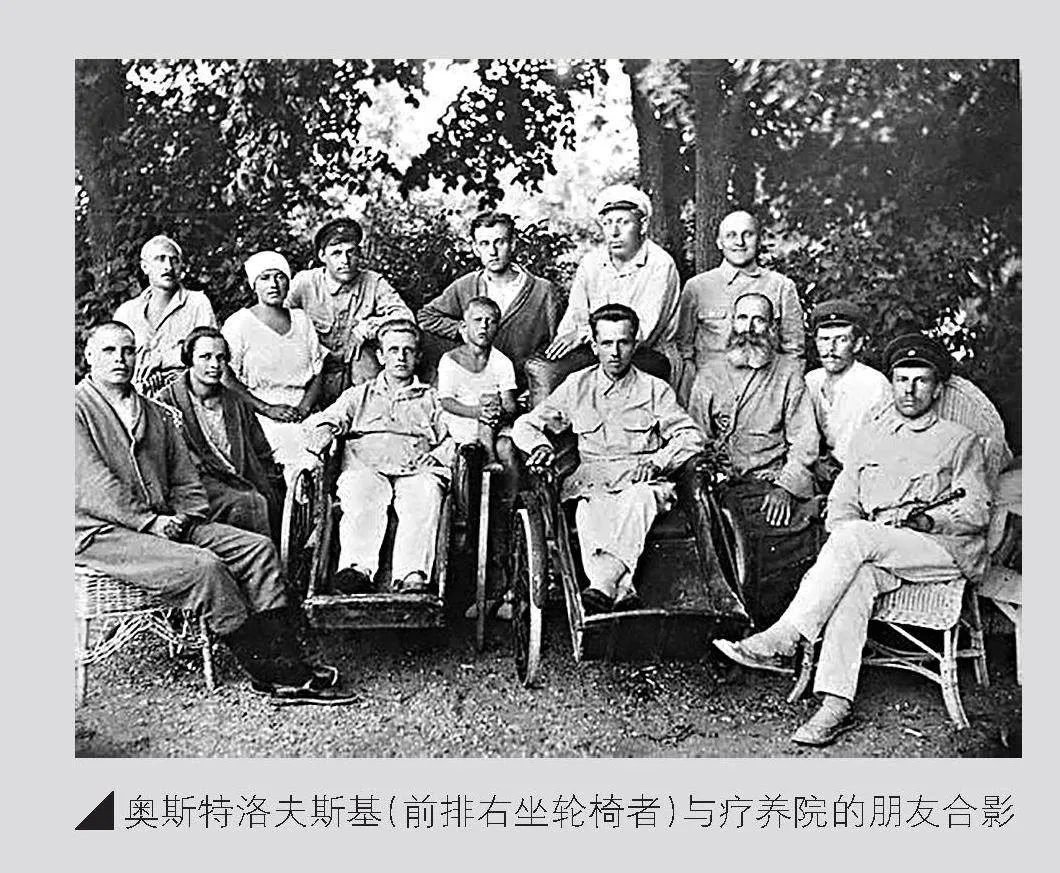

1922年夏天,奥斯特洛夫斯基在别尔江斯克疗养院诊疗期间,幸遇了一个名叫柳茜的女孩儿。

说起这场幸遇,还是别人“有意的安排”。初住院时,奥斯特洛夫斯基整天待在病房里,没有工作可干,不能自由活动,很快变得愁闷起来,经常长吁短叹。主治医生看在眼里,认为不仅要治疗他的伤病,更要疏导他的情绪。想来想去,他想到了自己的女儿柳茜,就对女儿讲了奥斯特洛夫斯基的情况,吩咐她多多接近并关照“这位特殊的病人”。

柳茜比奥斯特洛夫斯基小三岁,活泼调皮,有一副热心肠,她当即答应了父亲。这天,柳茜摸到奥斯特洛夫斯基的病房,透过门上的玻璃窗偷偷打量,看到一位“身材高高瘦瘦,前额宽阔,头发浓密,面色苍白,美丽的双目透出忧伤”的大哥哥,立刻抿嘴笑了。她推门进屋,张口就唱一首小孩子们的搞笑儿歌,一下子逗乐了奥斯特洛夫斯基。随后,两人谈天说地,毫不生分。

柳茜的出现,彻底改变了奥斯特洛夫斯基孤寂的诊疗生活。有时候,她会编搞笑的故事,引得奥斯特洛夫斯基捧腹大笑;有时候,她会带女伴过来,撺掇奥斯特洛夫斯基扮装表演戏剧;有时候,她会做好奇孩童,缠着奥斯特洛夫斯基讲战斗故事;有时候,奥斯特洛夫斯基心不在焉或沉默不语,她便找有趣的话题东拉西扯,看似胡侃乱聊,实则循循诱导,希望他快快转忧为喜……就这样,在柳茜天真烂漫的陪伴下,奥斯特洛夫斯基逐渐松开了紧皱的眉头,消融了胸中的块垒,心中荡漾起一种轻松且愉悦的快感。

心情舒畅果然有利于治疗,奥斯特洛夫斯基很快由撑双拐变为拄一根手杖自由走动,同时对柳茜也变得“一日不见如隔三秋”起来。

只是,奥斯特洛夫斯基还惦记着工作,身体尚未完全康复就坚决要求出院。临走那天,他不忍心和柳茜分别,就一个人悄悄去了火车站。但是就要进入车厢时,他停下了步子。此时,恰好有人远远地喊他的名字。他循声望去,竟是柳茜——她气喘吁吁地跑来,两个绯红的脸蛋仿若两朵灿烂的花儿。他心里一热。那一刻,偌大的火车站喧嚣嘈杂,他们相互告别,直至火车司机拉响汽笛一遍遍催他上车。末了,他伤感地说了一句:“在生活中最艰难的时日,我会想起您的。”

分别后,奥斯特洛夫斯基投入紧张的工作中,但常常会在夜深人静时想念和柳茜在一起的快乐时光。终于,1922年10月3日,他按捺不住思念之情,提笔给柳茜写信。这是他写给柳茜的第一封信。此后两年间,奥斯特洛夫斯基多次给柳茜写信,但每次写到两人的关系时总是闪烁其词。一次写信,他先是怯生生地说:“我只写信告诉您一个人,当年有位姑娘意外地出现在我的生活中,打那以后,我连一分钟也没再得到过那样的爱抚。”随后,他又表示:“此地众多的同志把我视为伙伴,视为干部,如果他们当中有谁得悉,我这个才二十岁、平时硬气得和年龄不相称的人,竟写信给远方某个姑娘,谈论这样的内容,那人家会怎么想啊?”但旋即,他赶紧解释道:“我之所以写信给您,是因为在我的个人生活中,您是唯一曾给予我温存的姑娘……”诸如此类,他每每欲言又止地隐约示爱,与他在工作中坚定、果敢、坦率的行事作风大相径庭。

令奥斯特洛夫斯基怎么也没想到的是,他和柳茜分别后竟再无缘见面。十三年后,也就是1935年底,柳茜从报纸上看到奥斯特洛夫斯基的事迹后,给他写了一封信。奥斯特洛夫斯基收信后,当即复信并赠送了一本《钢铁是怎样炼成的》。在信中,他这样说道:“十三年了!多长的时日。但仿佛才是昨天的事儿。这少年时代的纯洁友谊多么美好。回想起和年轻的女孩子在火车站分手的情景,立刻感到一阵惆怅。回忆那美妙的、无法复制的少年时光,总会如此。”

可见,即便经过岁月洗礼,奥斯特洛夫斯基仍对年轻时的朦胧爱情念念不忘。在写作《钢铁是怎样炼成的》时,他把自己的这段朦胧的爱情嫁接到保尔·柯察金和冬妮娅身上,并演绎得淋漓尽致,让人看罢印象深刻。

奥斯特洛夫斯基的第二段恋情是与母亲奥里加的一位好姐妹的女儿。

1926年天气渐凉时,奥斯特洛夫斯基听从医生的建议,准备在南方找个气候温和的城市休养数月。母亲奥里加立刻想到了自己的好姐妹留保芙。原来,奥里加和留保芙小时候住在一个村子,是非常亲密的玩伴,后来留保芙出嫁,随丈夫迁居南部城市新罗西斯克市,先后生下大女儿廖利娅、二女儿赖莎和小儿子沃洛佳,其中廖利娅和奥斯特洛夫斯基同岁并且在留保芙回娘家探亲时一起玩耍过。奥里加给留保芙写信,问能否接纳儿子借住,留保芙回信表示欢迎。于是,奥斯特洛夫斯基前往新罗西斯克市,住进了留保芙家,确切地说,是住进了留保芙在二女儿赖莎房间用柜子围挡出的小隔间里。

说起来,奥斯特洛夫斯基和赖莎的初遇,颇具戏剧性。当晚吃过饭,留保芙夫妇、廖利娅和奥斯特洛夫斯基围坐在厨房的餐桌边聊天,聊着聊着就变成奥斯特洛夫斯基讲战斗故事了。这时候,赖莎从邻居家回来,被家人安排坐在了奥斯特洛夫斯基身边。她很害羞,起身想走开,却一脚踩住了卧在地上的大黄猫的尾巴,大黄猫疼得尖叫着窜了。一群人哈哈大笑,屋里的氛围立刻轻松了许多。随后,奥斯特洛夫斯基接着讲故事,赖莎到底没走开,听得津津有味。夜深了,奥斯特洛夫斯基讲完了,准备起身活动一下,但起得太猛,一下子跌坐回椅子上。奥斯特洛夫斯基苦笑着伸手揉搓膝盖:“唉,这讨厌的腿,出丑喽……”

很快,赖莎和奥斯特洛夫斯基熟识了。赖莎是个纯朴姑娘,活泼好动、勤劳能干,像只小蜜蜂一样,屋里屋外飞个不停。一次午饭时,奥斯特洛夫斯基看着来回端菜端饭的赖莎,脱口而出:“我胃口不好。看着赖莎,我会被她的食欲、她的健康所感染,增加食量的。”赖莎则对他说:“那你多吃点儿,吃饱好给我讲外面的人和事!”原来,自那天晚上听他讲战斗故事,赖莎就对这个能说会道的大哥哥仰慕不已,有事没事总让他讲天南地北的人和事。

一个星期天的上午,奥斯特洛夫斯基坐在院子里晒太阳,留保芙母女三人过来和他闲聊。一番东拉西扯,奥斯特洛夫斯基成了主角。他先讲十月革命,又讲布尔什维克,再讲苏维埃社会主义。末了,他像在西南铁路总厂担任团支部书记动员工人那般挥舞着手说道:“新社会不需要一脸冷漠的旁观者或满怀同情的捧场者。它需要的是热情洋溢的参与者。别做人类幸福大厦建设的消极目睹者,也别打算偷偷摸摸地从边门溜进已建成的大厦。让我们的双手沾满混凝土吧,要不然,置身于并非亲手建成的大厦里,我们将会感到寒冷和愧疚……”这番话,激昂慷慨,令人动容,听得赖莎心潮澎湃。

事实上,在奥斯特洛夫斯基的一次次讲解中,许多新鲜事物犹如清泉般流淌进赖莎的心田,她的思想认知悄然发生着变化。她开始阅读,反驳父亲的一些专制要求,并走出家门参加集体活动。

就这样,奥斯特洛夫斯基和赖莎走到了一起。在他们的婚礼上,亲朋好友纷纷送上祝福,唯独奥斯特洛夫斯基的母亲奥里加悄悄抹泪——她太激动了,她没想到有着伤病的儿子竟然找到了意中人,而且意中人还是自己好姐妹的女儿。

结婚后,无论奥斯特洛夫斯基是居家休养还是外出疗治,赖莎都给予其无微不至的照料,使奥斯特洛夫斯基深切感受到除母亲外另一种家庭的温暖与舒适。以至于,好多个夜晚,奥斯特洛夫斯基临睡前会让赖莎把吉他放在自己胸脯上,拨弄琴弦,惬意地唱起一首首流传于家乡维里亚村的民歌,而赖莎也在一遍遍的聆听中学会了跟唱。

不久,奥斯特洛夫斯基开始写作《暴风雨所诞生的》,赖莎则成了他的写作助手,每天端饭菜、收碗筷、买纸笔、整草稿,很快历练得“像小伙子一样干脆利索”。及至奥斯特洛夫斯基写作《钢铁是怎样炼成的》时,赖莎在之前所做事情之外又增添了削铅笔、查字词、誊抄稿、做笔录等多项事务,甚至参与斟酌一个句子怎么写为好,常常累得头发晕。其中,誊抄稿最苦。据说,《钢铁是怎样炼成的》上部前四章五百页左右的草稿中,赖莎一个人誊抄了将近一半,且多是在下班之后的夜晚誊抄的,至于听口述做笔录的稿量就更大了。奥斯特洛夫斯基非常感激赖莎,待《钢铁是怎样炼成的》出版,他把第一本样书送给了赖莎,以感谢她的鼎力相助。

1936年,奥斯特洛夫斯基逝世。那年,赖莎不到三十岁,还很年轻。她决定以另一种方式继续陪伴着丈夫——代表奥斯特洛夫斯基出席有关活动,讲述自己熟悉的身残志坚的钢铁战士的点滴往事,推宣自己经历的《钢铁是怎样炼成的》的艰苦写作历程,以实际行动推动“钢铁精神”的传播和发扬……

1950年,我国的人民文学出版社组织出版《钢铁是怎样炼成的》,赖莎欣然提笔写序《致民主中国的青年》。在这篇序言中,她提到,1926年中国北伐战争时,他们的房间里挂着一张很大的中国地图,在革命力量占领地插上小红旗,在反动力量盘踞地插上小黑旗。他们就是如此关注着中国斗争形势的发展的。奥斯特洛夫斯基曾满怀激情地对她说:“如果我不是病了,我一定骑着战马,挥舞着雪亮的马刀,像疾风一样奔向中国,支援自己的阶级兄弟。”1955年,赖莎以奥斯特洛夫斯基纪念馆馆长的身份,给连云港市海州中学的学生回信:“你们一定能成为真正的保尔式的出色劳动者,你们将为人民的幸福贡献出自己的全部力量,正如你们敬爱的英雄保尔所做的那样……”1956年底至1957年初,应中苏友好协会总会邀请,赖莎参加苏联对外文化协会代表团,来到中国多个城市进行友好访问。及至20世纪80年代,赖莎亲笔撰写出关于奥斯特洛夫斯基的回忆录《妻子的回忆》(也译作《永恒的爱》),被翻译成中文出版后,引起很大轰动。可以说,赖莎的行动推动了“钢铁精神”在中国的传播。