高职艺术设计类专业非物质文化遗产传承的困境与突破

摘要:非物质文化遗产,作为文化多样性的璀璨明珠,不仅蕴含了人类智慧的结晶,还见证了历史的文明与辉煌,是人类最宝贵的共同财富。为了深入探讨当前非物质文化遗产传承的困境与突破路径,该文采用文献分析法和访谈法,对当前高职院校艺术设计专业与非遗文化的结合进行了细致的分析。研究发现,尽管非遗在高职院校艺术设计专业教育中具有重要意义,但在实际操作中仍面临认知不足、课程设置不完善、师资力量薄弱等困境。针对上述问题,该文提出了相应的突破策略,旨在为高职院校的艺术设计类专业发展以及非遗文化的有效传承与创新提供具有参考价值的理论与实践指导。

关键词:非物质文化遗产;高职院校;学校传承;传承人;传承与创新;实证分析

中图分类号:G127 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)07(c)-0133-05

The Dilemma and Breakthrough of Intangible Cultural Heritage Inheritance in Vocational Art and Design Majors

SHEN Hongchang

(Suzhou Tourism and Finance Vocational and Technical College, Suzhou Jiangsu, 215104, China)

Abstract: Intangible cultural heritage, as a bright pearl of cultural diversity, not only contains the crystallization of human wisdom, but also bears witness to the civilization and glory of history, and is the most precious common wealth of mankind. In order to explore the dilemma and breakthrough path of intangible culture inheritance, this paper makes a detailed analysis of the combination of art design major and intangible culture in higher vocational colleges by means of literature analysis and interview. It is found that although intangible cultural heritage is of great significance in art design education in higher vocational colleges, it still faces difficulties in practice, such as insufficient cognition, imperfect curriculum and weak teachers. In view of the above problems, this paper puts forward the corresponding breakthrough strategies, aiming at providing theoretical and practical guidance with reference value for the development of art design specialty in higher vocational colleges and the effective inheritance and innovation of intangible culture.

Key words: Intangible cultural heritage; Higher vocational colleges; School inheritance; Inheritor; Inheritance and innovation; Empirical analysis

非物质文化遗产,简称“非遗”,与“物质文化遗产”相对[1]。在中国,非物质文化遗产是指各族人民世代相传,并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的事物和场所。

目前,在国家大力发展职业教育的背景下,各地高校将艺术设计类专业与非遗文化相结合。虽然对人才培养与非遗文化的传承起到了推动作用,但不可否认的是,实践过程中,社会、个人认知方面的欠缺、专业课程的设置以及传承人执教等方面仍存在着一定困境,限制高职院校艺术设计类专业非遗文化的传承与创新。为此,有必要找寻突破路径,推动非遗文化传承。

1 非物质文化遗产概况

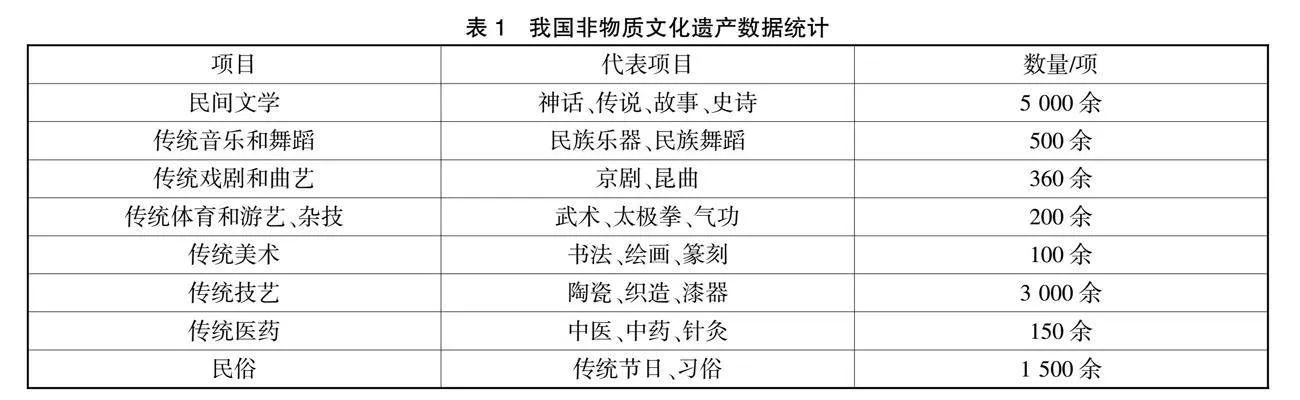

我国非物质文化遗产源远流长,可以追溯到数千年前,在历史长河中,中华民族祖先创造了诸多独特的文化与技艺。截至2023年12月,具有中国特色的国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录共认定非遗代表性项目10万余项,其中国家级非遗代表性项目1 557项,各级代表性传承人9万余名,其中国家级非遗代表性传承人3 056名;截至2022年,中国列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录(名册)项目共计43项,总数位居世界第一,为世界文化的多样性贡献了中国色彩[2]。这些非物质文化遗产资源涵盖了以下各个领域:民间文学,传统音乐、舞蹈,传统戏剧、曲艺,传统体育、游艺、杂技,传统美术,传统技艺,传统医药,民俗[3](见表1)。

2高职院校艺术设计类专业非遗传承困境的实证分析

2.1 社会认知与个人意识难革新

在坚定文化自信的路径中,我国对非物质文化遗产给予了足够的重视,各类院校也纷纷开设相关课程。其中职业教育作为培养高技能、高素质人才的主要阵地,在非遗文化与技艺传承中发挥着重要作用。从目前社会就业市场来看,知名企业更重视“双一流”院校毕业人才,而职业证书却不受重视。同时受到社会整体经济环境的影响,当下工种多元化,就业方向也呈现多元化趋势,并且随着社会经济的发展,各行各业的薪资待遇也在不断上调,加上生存压力、思想制约的影响,家长与学生普遍对传统技艺持轻视态度[4]。在与学生的访谈中,学生的想法和担忧反映出了现实生活中的压力和对于未来的不确定性。通过与某学院陶瓷设计专业学生访谈,学生表示:“本不想选择该专业,更希望毕业以后能够从事销售工作,毕竟在假期实习期间,在无底薪的情况下,也能够拿到七千元左右的工资。而如果从事陶瓷设计行业的话,以后的生活压力会更大。”由此可见,从事陶瓷设计行业的学生,尤其是那些立志成为非遗传承人的年轻人,面临着初期薪酬较低的现实。与此同时,学生还需要投入大量的时间和精力进行学习和实践,以不断提升自己的技艺和知识水平。这种长期投入与短期回报之间的不平衡,使得一些年轻人对于非遗文化的传承产生了犹豫和担忧[5]。此外,非遗文化的传承与发展还需要面对市场需求不足、传承机制不完善等问题。由于非遗文化往往具有地域性、民族性等特点,其受众群体相对较小,市场需求有限。同时,现有的传承机制也存在着一些不足,如传承人培养机制不健全、传承资金缺乏等,这些都制约了非遗文化的传承与发展。

2.2 专业与课程设置未完善

利用文献研究法,对当前高职院校艺术设计类专业课程进行分析,将相关数据整理如下。

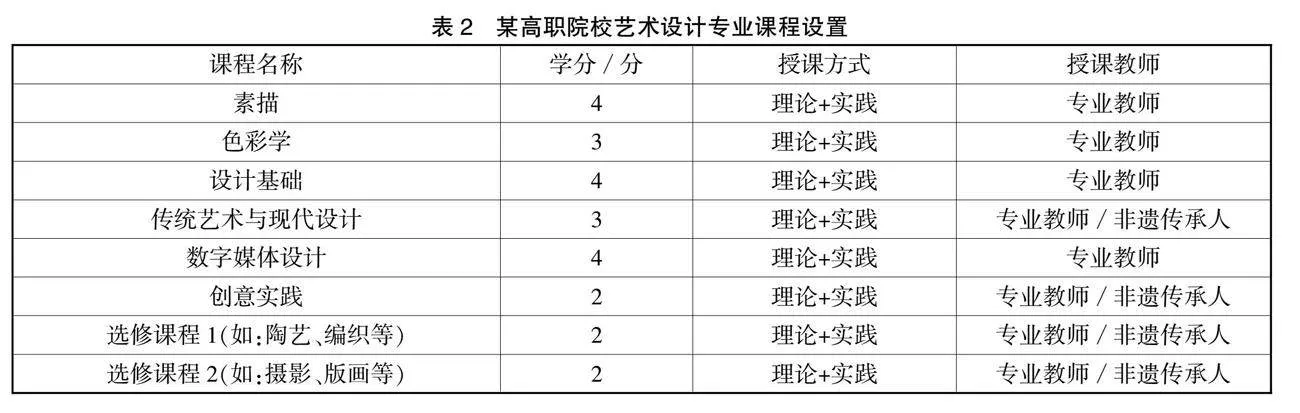

截至2022年5月31日,全国高职(专科)院校共1 489所,但目前,只有162所职业院校设置了民族文化传承与创新示范专业点,占比10.9%。通过表2数据可以看出,该高职院校艺术设计专业的课程设置呈现出理论与实践相结合的教学模式,有助于学生在掌握理论知识的同时,锻炼实际操作能力。从课程学分分配来看,素描、设计基础和数字媒体设计等核心课程得到了较高的学分权重,表明这些课程在专业培养中占据重要地位。值得注意的是,该专业在课程设置上融入了非遗元素,如“传统艺术与现代设计”以及两门选修课程均涉及非遗传承人的参与。体现出了艺术设计类专业对非遗文化的重视,并尝试将传统艺术与现代设计教育相结合,从而传承和创新非遗文化。

然而,从表中也可以看出部分问题。一方面,所有课程的授课教师主要是专业教师,尽管有非遗传承人的参与,但他们的角色更多是辅助教学或讲座,而非主导整个课程。这将会限制非遗文化与专业教学的深入融合。另一方面,选修课程虽然提供了多样化的选择,但学分较低,可能会让学生对这些课程的重要性产生误解,从而影响其参与度和学习效果[6]。

调研发现,高职院校在课程设置上,并未设置针对性专业课程,而只通过社团活动,实现非遗技艺内容的传承。从表中可以看出,高职院校非物质文化遗产相关课程主要以选修为主,学分也相对较低。课程课标不完善,没有相适应的课程体系支撑,是制约高职院校课程发展的重要因素。

2.3 非遗传承人执教问题

高职院校的老师大部分是没有非遗素养的,如果要开展相关课程,高职院校是需要引智引技的,在其中,非遗传承人需要承担大部分的教学工作。结合图1与表3分析可知:(1)老龄化趋势明显。非物质文化遗产传承人的平均年龄为63.29岁,传承人群体的年龄普遍偏高,其中,80岁以上的传承人占了近10%,而40岁以下的传承人仅占0.65%。这显示出非物质文化遗产的传承面临老龄化问题,年轻一代的传承人数量相对较少。(2)中年力量不足。在40—59岁这一年龄段,传承人的占比仅为26.52%,相对于60—69岁和70—79岁两个年龄段,其人数明显较少。这意味着中年传承人的数量不足,需要采取措施鼓励和培养中年人群参与到非遗传承中来。(3)传承力量分布不均。从年龄分布来看,60岁以上的传承人占据了总人数的62.93%,而40岁以下的传承人仅占0.65%。年龄分布不均衡将会影响非遗传承的连续性和创新性。因为年长的传承人虽然经验丰富,但随着年龄的增长,他们的传承能力将会逐渐减弱,而年轻一代的传承人数量又不足,难以填补这一空缺。

从传承的角度来说,人是确保传承延续的基础,当面临老龄化问题以及传承人数量稀缺时,非遗文化断代失传的风险就会显著增加。尤其是一代只有一名传承人的情况,更是让非遗文化的存续变得岌岌可危[7]。老龄化问题意味着现有的传承人可能会因为年龄、健康等原因而无法继续履行传承的职责,而年轻一代对非遗文化的兴趣和参与度又不足,导致传承链可能会出现断裂。当老一辈的传承人去世或无法继续传承时,如果没有合适的接班人,这些非遗文化和技艺就可能会失传。此外,部分非遗文化由于其特殊性、复杂性或市场需求不高,可能难以吸引年轻人参与传承。这也增加了非遗文化和技艺失传的风险。

表3 非物质文化传承人年龄结构统计

3 高职院校艺术设计类专业非遗传承的突破路径探索

3.1 摒弃社会偏见,转变传统认知

长久以来,社会对职业教育持有某种偏见,认为职业教育是低于普通教育的次等教育。这在一定程度上阻碍了高职院校艺术设计类专业的发展和非遗传承的推进。为了改变这一现状,政府、学校和社会各界需要共同努力,提高职业教育的社会认同度,推动高职院校艺术设计类专业的发展和非遗传承的推进。

2022年颁布的《中华人民共和国职业教育法》强调了职业教育的重要地位和作用,指出职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型[8]。为了使公众更好地了解和认知职业教育,政府可采取以下措施:一方面,充分利用各类媒体宣传渠道,如电视、广播、报纸、网络等,广泛宣传《中华人民共和国职业教育法》和相关政策法规,以提高公众的法律意识和认知水平,营造支持职业教育发展的社会氛围。另一方面,组织开展职业教育宣传周或宣传月活动,通过举办展览、论坛、讲座等形式,邀请专家学者、企业代表、职业院校师生等参与,促进不同领域人士之间的交流与合作,共同探讨职业教育的未来发展,增强社会对职业教育的关注度和认同感,为职业教育的发展注入新的活力和动力。

同时,对于传统手工业受到的冲击和非遗文化传承的困境,政府和社会也应给予更多的关注和支持。一方面,需要进一步加强对非物质文化遗产的保护力度,制定和实施一系列具体的政策措施,用以鼓励和支持非物质文化遗产的传承人开展传承活动。如此一来,不仅有助于保护和延续非遗技艺,还能推动其在现代社会中的发展和创新。另一方面,可以通过举办非遗文化节、展览、演出等活动,利用多媒体平台进行广泛传播,加强非遗文化、技艺、传承人事迹的宣传和教育,提高年轻一代对非遗文化的认识和了解,激发年轻人对非遗技艺的热情和参与度。高职院校也需要转变教育的“专业观”,将非遗技艺融入专业建设,将传统工艺与现代设计相结合,形成具有特色的专业方向;非遗技艺的传承与发展需要得到行业企业的支持和参与,通过与企业合作,共同开展实践教学、研究开发等活动,可以更好地推动非遗技艺的传承和创新。

3.2 优化专业布局,构建传承课程

高职院校专业设置是职业教育与社会人才需求联系的桥梁,虽然我国正逐步加强职业教育的重视程度,但仍然受到传统教育观念和社会需求等因素的制约,导致高职院校毕业生面临就业困难等问题。传统教育观念往往更注重学术研究和理论学习,而忽视实践技能的培养,这在一定程度上影响了高职院校的专业设置和课程安排,导致毕业生在就业市场上竞争力不足。而非遗文化不仅是历史的见证,更是人类文明的瑰宝,包含着丰富的传统技艺和独特的地方特色,是高职院校艺术设计类专业宝贵的资源库[9]。

为了更好地传承和发展非物质文化遗产,高职院校应站在更高的视角,从多个方面综合施策,优化艺术设计类专业的布局。第一,深入挖掘当地非遗文化元素,结合地域特点,将非遗文化元素融入专业教学中,形成具有地方特色的专业方向,培养学生对本土文化的认同感和自豪感。第二,高职院校应从应用性、地方性、职业性等多个角度出发,对艺术设计类专业的课程设置进行全面调整,增加非遗技艺相关课程,强化实践教学环节,以及提供充足的实践机会,让学生在实践中亲手体验非遗技艺,从而更深入地理解和掌握传统技艺。第三,高职院校还应根据非遗技艺的特点和要求,设置与之相关的专业课程,形成具有非遗特色的课程体系。课程内容不仅需要涵盖非遗技艺的基本理论和技能,还要注重培养学生的创新能力和跨界融合能力,使非遗技艺在传承中不断发展和创新。第四,高职院校应积极与企业合作,共同开展实践教学、研究开发等活动,以此来为学生提供更多的实践机会。同时还可以借助企业的资源和平台,推动非遗技艺的传承和创新。

在高职院校中,非遗文化的传承不能仅依靠传统的通用课程设置。通用课程往往注重基础知识和理论的传授,而非遗技艺的传承需要更加专业和深入的教学,较为注重相关技艺的实践。为此,高职院校需要联合教育专家和非遗文化传承人共同开发非遗特色课程。由教育专家根据学生的学习特点和需求设计出更加科学合理的课程体系,由非遗文化传承人利用其宝贵的技艺经验和深厚的文化底蕴,为专业课程设置提供更为真实生动的教学素材[10]。通过两者的结合,根据传统技艺职业岗位的工作流程、任务以及学生的个人特点,注重以能力为本位、以就业为导向,联合教育专家与非遗文化传承人,构建双导师的“职业技能+非遗技艺”的传承课程。

3.3 引进技艺大师,提高师资水平

目前,高职院校教师的招聘工作通常以学历为主,但是纵观我国非遗文化传承人的学历,大多不满足高职院校教师入职门槛,该情况严重制约了非遗文化在高职院校中的传承和发展。为此,可由政府牵头引导,调整非遗文化教学层面的人才引进制度[11]。具体可从以下几方面进行:第一,高职院校在招聘教师时,应摒弃唯学历论的观念,转向更加全面和多元的评价体系。非遗文化传承人,尽管可能没有高学历,但其在长期的实践过程中积累了丰富的经验,掌握了精湛的技艺,并且对地方文化有着深厚的理解和感悟。因此,高职院校应建立适合非遗文化传承人的教师引进机制。在该机制中,除了考虑传统的文凭和学历等硬性指标外,还应加入社会贡献、传承认证、艺术修养、技艺水准等柔性指标,以更全面地评估应聘者的实际能力和专业价值。以此吸引更多具备丰富实践经验和独特艺术见解的民间艺人加入高职艺术设计类专业教师队伍,为非遗文化的传承注入新的活力。第二,针对大部分非遗传承人都成立工作室的现状,高职院校可以与非遗传承人开展“双室联动”的合作模式。通过该模式,学校与传承人的工作室形成紧密的联系和互动,共同打造技艺传承与推广、培养后备人才的有效平台。在该合作模式下,不仅能够充分利用非遗传承人的专业知NnDahKAIWJ+KWLTU9Jmjlg==识和技能,提高学校的教学质量和师资水平,同时能为非遗技艺的传承和发展提供了更广阔的空间和机会。第三,成立学生工作室,为学生提供实践和创作的平台。学生工作室可以与非遗传承人的工作室进行合作,共同开展项目和活动。通过与非遗传承人的交流和学习,学生可以深入了解非遗文化的内涵和技艺要求,提高自己的实践能力和创新思维。同时,学生工作室也可以为非遗传承人提供后备人才和支持,推动非遗文化的可持续发展。

4 结束语

综上所述,就高职院校艺术设计类专业来说,在与非遗文化融合的过程中,仍存在着一定的困境,致使学生对未来的就业方向以及非遗文化传承与创新感到迷茫。为此,应由政府主导,推进高职院校艺术设计类专业与非遗文化的共生发展,坚持走理念重塑之路,通过“摒弃社会偏见,转变传统认知;优化专业布局,构建传承课程;引进技艺大师,提高师资水平等路径”,突破当前困境,实现艺术设计类专业与非遗文化的共同发展。

参考文献

[1] 宋军.非物质文化遗产在高中传承的困境和突破研究:基于高中核心素养培养和高考评价体系考量[J].安徽教育科研,2023(36):69-71.

[2] 杨文颖.非遗传承人才培养困境及改善对策[J].中国人事科学,2023(8):27-34.

[3] 周诗韵,刘国民.非遗视角下汨罗龙舟的传承困境与突破[J].当代体育科技,2023,13(22):104-107.

[4] 徐文峰.地方高校非遗传承的角色失调与路径调适:基于社会角色理论视域[J].盐城工学院学报(社会科学版),2023,36(5):95-98.

[5] 徐铮铮.陶瓷非遗传承的困境和突破思路[J].陶瓷,2022(11):9-11.

[6] 蒋凤娟,王通武.从技艺之术到文化之道:高职非遗与劳动的交互叙事[J].北京财贸职业学院学报,2024,40(1):36-41.

[7] 顾润佶,惠雪,傅力,等.高校助力下的江南园林非遗营建技艺保护与传承路径探讨[J].园林,2024,41(2):23-29.

[8] 邓贞.文创产业背景下非物质文化遗产传承困境及突破:以禹州钧瓷为例[J].百花,2021(9):75-78.

[9] 李毛,刘杰.高校非遗专业教学的困境与对策:以陶瓷艺术设计专业为例[J].美术教育研究,2021(15):122-123.

[10]谭清.非物质文化遗产短视频传播的困境与出路探究[J].新闻研究导刊,2023,14(24):72-74.

[11]武吉文.非物质文化遗产视角下八合鼓武的传承:困境与突破[J].大视野,2021(4):72-74.