关于新语境下博物馆展览策划的几点思考

摘要:面对科学技术的日新月异以及多元文化交融,博物馆是连接历史与现代的桥梁、传承与创新的重要载体。传统博物馆“策展体系”架构与工作流程有颇多局限,难以满足新时代展览发展的需求,面临前所未有的挑战与机遇。基于近年来科技和多元文化元素等对博物馆的多重影响,为了促进博物馆展览策划水平高质量发展,该文对展览策划评价、科技对策展的助力、展览受众的双向对话等方面进行剖析,提出在内容、形式、技术应用、观众参与及跨界合作等多个方面寻求创新,使博物馆可以更好地满足当代观众的需求和期待,提升展览的吸引力和影响力,为博物馆行业的创新发展提供有益的参考和借鉴。

关键词:展览策划;评价;策展人;策展机制;双向沟通;科技先行

中图分类号:G265 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)07(c)-0114-05

Some Thoughts on Museum Exhibition Planning in the New Context

ZHANG Qiang

(Anhui Geological Museum, Hefei Anhui, 230000, China)

Abstract: Faced with the rapid development of science and technology and the integration of diverse cultures, museums serve as a bridge connecting history and modernity, and an important carrier for inheritance and innovation. The traditional museum's "curatorial system" architecture and workflow have many limitations and are no longer able to meet the needs of exhibition development in the new era, facing unprecedented challenges and opportunities. Based on the multiple impacts of technology and multicultural elements on museums in recent years, in order to promote the high-quality development of museum exhibition planning, this article analyzes the evaluation of exhibition planning, the assistance of technology countermeasures exhibitions, and the two-way dialogue of exhibition audiences. It seeks innovation in content, form, technology application, audience participation, and cross-border cooperation, so that museums can better meet the needs and expectations of contemporary audiences, enhance the attractiveness and influence of exhibitions, and provide useful reference and inspiration for the innovative development of the museum industry.

Key words: Exhibition planning; Evaluation; Curators; Curatorial mechanism; Two-way communication; Technology goes first

随着时代的进步与科技的飞速发展,博物馆作为文化传承与展示的重要载体,其展览策划的形式与内涵也在不断地变革与创新。特别是在策展体制机制、内容、形式、科学技术手段等新语境的影响下,博物馆展览策划面临着前所未有的机遇与挑战。在这样的背景下,如何适应新语境,打造出既有文化底蕴又具时代特色的展览,成了博物馆界亟待探讨的课题。

新语境下的博物馆展览策划,需要更加注重观众体验,利用现代科技手段,如虚拟现实、增强现实、人工智能等,分析如何通过精准定位目标观众,打造符合大众审美和认知需求的展览内容,为观众打造良好的观展体验,使其能够在欣赏展览的同时,感受到展览传递的意义和内涵。

1 博物馆展览策划的时代语境变迁

1.1 博物馆职能角色的转变

大多数人对于传统博物馆展览的印象还是藏品的静态展示,当前很多展览策划模式、展览呈现形式可谓千篇一律。随着经济社会的发展,博物馆职能角色发生很大改变,由原先的以藏品为中心逐渐向以“观众”为主的教育科普职能转变。为确保展览的数量和质量,很多博物馆结合自身实际寻求转变,突破传统的博物馆展览策划形式,借鉴西方“策展”理念,打造具有自身特色的展览策划主题和具有故事内涵的展览。

1.2 传统博物馆展览策划与现代博物馆展览策划时代环境变化

传统的博物馆“策展体系”架构与工作流程有颇多局限,已难以满足新时代展览发展的需求。传统“策展流程体系”,包括展览大纲、内容设计、形式设计等固有流程和模式,展览策划只需“对号入座”。这样“标准流程”化的展览策划很容易产生同质感,缺乏个性化内容。今天博物馆展览策划的定义变了,界限突破了,可以利用的展览手段形式也发生了很大的变化,去除了僵化的学术体系及实践的套路化。博物馆展览策划已成为连接不同价值观、不同审美个体的纽带和中转,结合展览的诉求,以“人”为本,发掘问题,走进现实。同时要在展览策划上重新发掘展览的独特价值和功能,突破现有展览策划格局。如果传统意义上的博物馆策展注重阐释和价值分析,那么现代博物馆策展的背景环境更加注重“观众”“沟通”等内容。

1.3 新语境下的策展思考

新展陈技术的演进深刻影响观众观展体验,展览发生巨大变化,尤其是博物馆的展览模式和形式。在技术的催化下,许多博物馆推出在线观展服务,数字展览、直播探馆、虚拟全景展厅、线上讲座……博物馆融入新技术、新环境,了解新理念,研究新策略,把握新机遇,促进文明互鉴与文化繁荣。此时,博物馆展览策划的语境发生很大的变化,走进博物馆的人数已不再是衡量博物馆观众量的唯一标准,社交媒体正在成为博物馆人气比拼的新战场。如何突破传统的策展模式吸引更多的观众,是新语境下博物馆策展人面临的危机与挑战[1]。

2 新语境下博物馆展览策划面临的问题

2.1 评价标准是什么?

博物馆展览策划的落脚点在于展览。展览的质量高低直接反映展览策划的水准。那么衡量和评价博物馆好展览的标准是什么?怎么样策划出好的展览?博物馆展览是知识文化、思想价值传播的载体,同时又是科普教育的平台,具有系统化、科学化、艺术化等特性[2]。明确具体的评判标准的缺乏会直接影响博物馆展览质量和水平的提升。需要探究好展览的路径和方法,以期更好地指导展览策划。

由上可见,无论在展览策划理论上,还是实践中,由于策展人的专业素养、价值观、角度不同,关于展览策划及展览的评价标准始终存在着这样那样的差异。或许正因如此,博物馆的展览策划面临很大的挑战。

2.2 策展人和策展机制

策展并不是博物馆原生的专业术语。中国博物馆语境中的策展人和西方博物馆的Curator从来不是等同的概念。在西方的概念中,策展人一开始主要是指在大型的博物馆、美术馆展品展览中,主导展览的人。后来,“策展人”的概念越来越丰富,这个职业已经不单是策划一个展览,还负责用丰富的艺术知识、先进的传播理念,把展览展示给别人,而这个过程,非常考验一个策展人各方面的能力。博物馆展览的策划并不是单纯地通过展示方法把藏品展示出来,而且,并非一展了之,后续还有更丰富的活动,让观众彻底了解每件作品背后的意义。

在策展机制的顶层设计上,早在2011年12月,国家文物局就印发了《博物馆事业中长期发展规划纲要(2011—2020年)》,其中明确指出:“建立策展人制度,建立陈列展览设计、施工单位资质管理制度。强化学术研究对陈列展览的支撑。”[3]到2012年,又出台了《关于加强博物馆陈列展览工作的意见》,进一步强调:“提高策展能力。博物馆要不断完善基本陈列和展览,确保陈列展览与博物馆使命相一致。借鉴国内外先进经验,创新运行机制,探索实行策展人制度。”[4]再到2021年,9部委联合印发《关于推进博物馆改革发展的指导意见》,明确指出探索独立策展人制度,优化展览策划制作流程,推出更多原创性主题展览。贴近实际、贴近生活、贴近群众,鼓励公开征集选题,推广以需定供的菜单式展览服务[5]。

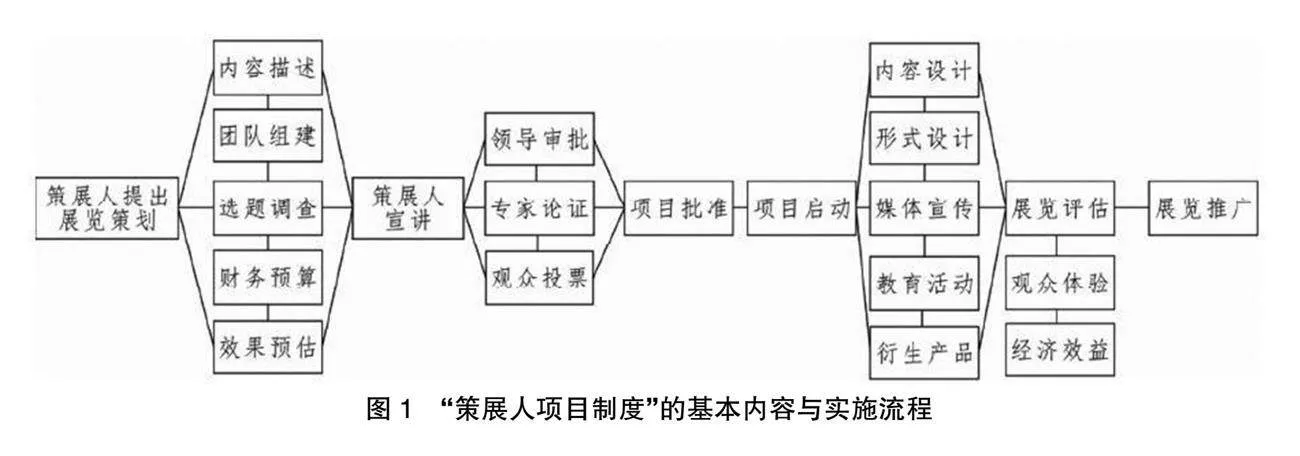

不难看出,2011—2021年,在中国博物馆自身的发展道路上,“策展人”“策展人制度”是一直在发展、一直在完善的议题。国内一些博物馆走在了前列,结合我国实际国情,有的探索实行“展览项目制”,有的借鉴西方“Curator负责制”。这些实践都是对展览机制的创新,目前还有很多博物馆采用“项目制”的办展模式,基本上是博物馆具有行政职务的领导层负责牵头统筹,策展人及项目组成员具体负责展览大纲、内容、形式、施工、决算的协调沟通。这种项目制有一定的基本内容和流程(见图1)[6]。在一定时期,某种程度上这样的项目负责制十分高效、有效,对整合展览资源、保证展览落地运行十分有益。它时间短、功效快、执行力好,优于西方的策展人制度,而西方策展人做一个展览通常需要2—3年的时间,而且多受经费的影响。同时,也应该清醒地认识到这种自上而下的模式也有很大的弊端,当博物馆内部没有足够的专业人员进行展览策划体系支撑,很容易产生行政化、同质化、无生命力的展览。

博物馆展览策划机制需要转变观念,在一定的审美追求基础上,建立良好的策展机制,给予释展工作应有的重视和制度保障,以实现博物馆传播与教育功能,落到具体策展上就是要更多地发掘、展现中华优秀传统文化,结合博物馆自身的特色、类型,借助科学技术了解需求,提升文化审美水平,更好地为观众服务。

2.2.1 策展人在博物馆的特殊性(学术素养)

策展人在博物馆展览体系中有自己的特殊性,具有较高的学术素养。国外的一些博物馆、美术馆,展览策划非常专业,而且展览做好的秘诀就在于他们原则上是不请外面的人来策展的,而是依靠自己的专业策展团队,具有内源性。这也是持续发展的源泉,博物馆有自己的兴趣思路,形成自己的风格、品牌,也造就了自己的专业策展人。反观国内,当前的博物馆策展人已变得越来越泛化,他们的背景非常多元,设计、建筑、文学、美术、考古等各种领域的人都有。但不论来自哪里,一定要有学术理论的专业知识、展览的驾驭能力、实践的经验。策展人不可能是通才和全才,但是组织知识的能力、学习能力、接受培训的能力是其独到之处。

2.2.2 策展人的独立性与融合性

策展人策展时还是应该跳出藩篱,保持自己的独立性,更多地以独特角度反观固有的一些问题;还要有独立思考的能力,面对展览策划有自己的见解。这样有利于展览内容的表达及个性化形式的表现。同时这种独立性又不是单纯的、孤立的,博物馆展览策划的特殊性要求策展人要具备融合性,融合不同观点、不同学科、不同表现形式等,在不同中找相同,找契合点。

2.3 展览策划的变化方向

2.3.1 展览策划意识的转变

近年来,博物馆展览策划的方向发生了很大的变化,以往传统展览策划主要是以藏品为基础,主要围绕藏品的概念、特点、特性来体现展览主题。随着博物馆的发展,展览所选取的主题也日臻丰富,从以展品为主到以人为本。展览的策划更多关注观众的需求和价值认同。主题也并不是“高高在上”的选题,而是更加贴近社会公众,符合公众“口味”。以此为基础,文化价值通过展品传递给公众。在展览内容的策划上,因为主题意识的转变,展览内容及展览形式也发生了很大改变。传统展览策划是对展品进行点对点信息传递,而展览策划意识观念发生变化之后,展览策划内容开始针对公众需求,很多藏品内容的设计力求契合当今审美观点。

2.3.2 展览策划关注的角度变化

以往博物馆展览策划考虑的角度是把藏品展示出来,是单向的信息输出,很少注重和观众之间的交流。随着科技的发展对博物馆的影响,更多的内容是想方设法讲好故事吸引观众参与展览、介入展览、融入展览,更加强化了互联互动的思考,在确保科学性的前提下,更多地策划思考怎样和观众之间进行信息交流。这种展览策划关注的角度是双向的,展览策划从以受众需求为基础,到藏品的针对性展示,再回到观众审美需求和价值认可,凸显的是展览与观众的沟通,充分彰显以“观众”为核心的展览策划理念。

一直以来,空间在策展中的关键性的位置,一直是非常明晰的一条线索,即需要一个场所,把人具体到里面,使人和人之间、人和作品之间、人和语境之间的联系产生一种新的可能。在后疫情时代反观,疫情突发是一个转折点,我们不得不面对一个虚拟的时空,对于策展人来说当务之急是如何理解和面对这种新的转折。博物馆展览策划如今面临着空间的转向问题及如何进行社会关系的生产和再生产。

3 对策思考

3.1 双向互动

博物馆展览策划的目的和目标最终是对“观众”进行价值传递。策划中“谁”将会聆听,“谁”将会共鸣,是非常重要的问题。在博物馆与社会的双向互动中,展览无疑是一个与观众连接和对话的机会。

一个博物馆打造再好的展览,使用了再好的推广宣传手段,如果不能引起观众的兴趣,如果不能与观众进行有效的双向沟通,其展览策划就不会产生价值。很多博物馆的展览策划从全局来看是单向的传播,解决的是展览的“输出”问题,实际上博物馆展览互动和对话一定是双向的。今天的博物馆展览策划,一方面需要建立和完善策展机制,另一方面需要对展品进行大众化的阐释,从文化内涵及精神担当等使命出发,真正以观众为中心,策划有思想、有品质的展览,让展览透物见人见事见精神。从这个意义上来说,让文物“活”起来,能说话、会说话、说好话,能与观众产生沟通进而使其产生共鸣。

3.2 科技先行

关注并分析展览受众信息及受众特征,一直都是博物馆展览策划的重要工作,以往针对受众的研究分析很多采用调查问卷、走访调研等传统信息采集手段,今天人工智能、大数据分析、虚拟现实等技术可以帮助我们更好地策划展览。科学技术先行,在博物馆展览策划之间建立一条通畅的信息通道。采用大数据收集、归纳、整合及分析来判断受众喜好,确定观众更加倾向于什么类型的展览,确保展览定位的合理性及精准性。可采用大数据技术进行受众未来需求的有效预测,帮助博物馆开展跟踪服务及精准服务,优化宣传推广服务质量,更好地满足人们不断提升的文化需求[7]。

科学技术先行一方面解决受众的需求和特征问题,另一方面可以深度发掘馆藏品的价值。例如,有的藏品具备较高的艺术价值,有的藏品具备较高的文化内涵,可以通过这些藏品构建相应的知识图谱[8]。有针对性地确定受众群体,从而采取相应的展览策略及传播策略。运用大数据技术,可以很好地构建藏品价值体系,确定哪些藏品适宜展出,适宜在何种时间节点或社会热点上展出[9]。

3.3 求同存异

面对各种形式和主题的题材,博物馆展览策划不可能一成不变,也不能彼此雷同、千篇一律。尽管大家对什么是好展览存在诸多争议,思考的维度不一致,判断的依据不统一,缺乏客观明确具体的评价标准,但在不同之中有一点是共同的,那就是以观众为中心。文化科普具有鲜明的媒介属性,其媒介效率主要取决于观众的接受程度,包括观众的数量、结构及情感共鸣强度,而这种接受程度归根到底又是由展览的内容、形式、空间和延伸所决定的。由此出发,对待博物馆展览的策划工作应该是求同存异的。大家共同的认识是,一个好展览要有高度、广度、亮度、力度、深度、厚度、谐度、弧度、温度、拓展度[10]。这正是博物馆展览策划的评价特征。

展览的策划要凸显博物馆的自身“个性”,博物馆展览如果是固定模式的话,对展览是一种损害。博物馆的展览风格应该有一种延续性,但不是一成不变[11]。所以策展人要借助自身的教育背景、工作经历、知识体系,创作出个性化展览,这样才能避免“千馆一面”“千展一面”的情况,但在个性化展览的策划中,要借助学术支撑团队确保科学性,要用新视野与新维度思考展览,这样展览才会呈现新面貌。 复旦大学文博系教授陆建松认为展览应从使命出发,以传播为目的,与当地历史文化紧密相连。博物馆展览最终应该讲出器物中的故事,传递其中的历史文化、古人的精神与智慧,如此才能做到透物见人、见事、见精神、见生活[12]。

4 结束语

诚然,目前博物馆展览策划还有诸多问题或不足,例如展览的评价标准模糊、策展人专业素养参差不齐、策展形式和理念固化等。博物馆需要创新策展模式,储备策展资源;引进先进技术,提升策展水平。面对当前博物馆展览策划的不断演进和变迁,无论是独立策展人、策展团队抑或策展机制,都要不断地自我完善和调整。

参考文献

[1] 白芳. 后疫情时代策展实践与反思:以“三城记——明清时期的粤港澳湾区与丝绸外销”展览为例[J].故宫博物院院刊(5):12.

[2] 陈丁浩.博物馆陈列展览的学术性和趣味性[J].文化产业,2024(2):58-60.

[3] 博物馆事业中长期发展规划纲要[N].中国文物报,2011-12-28(5).

[4] 孙中华. 从关于加强博物馆陈列展览工作的意见谈陈列展览创新的三个问题[C]//湖南省博物馆学会.博物馆学文集9.长沙:湖南省博物馆学会,2013:7.

[5] 关于推进博物馆改革发展的指导意见[N]. 中国文物报,2021- 05-28(3).

[6] 邵晨卉.不同观点,共同目标:为观众策划更好的展览:“博物馆展览策划的理论与实践学术研讨会暨第三届科博论坛”侧记[J].自然科学博物馆研究,2019,4(6):60-66,95.

[7] 赵笛.利用社交媒体大数据实现古生物博物馆对潜在受众群的精准科普构想[C]//中国古生物学会.中国古生物学会第十二次全国会员代表大会暨第29届学术年会论文摘要集.南京:中国古生物学会, 2018.

[8] 苏逸文.大数据背景下博物馆展览策划的分析与思考[J].文化创新比较研究,2019,3(14):146-147.

[9] 陈晴.大数据分析在博物馆场景中的应用:以上海博物馆数据中心为例[J].科学教育与博物馆,2018,4 (3):188-199.

[10]王春法.什么样的展览是好展览:关于博物馆展览的几点思考[J].博物馆管理,2020(2):4-18.

[11]沈辰,毛颖.西方博物馆展览策划的理念与实践:从策展人(Curator)谈起:以皇家安大略博物馆为例专访沈辰先生[J].东南文化,2017(2):6-13,127-128.

[12]郑奕.如何讲好博物馆展览中的故事[J].国际博物馆(中文版),2016(Z1):94-99.