“更路簿”海南渔民的导航手册研究

摘要:海南渔民“更路簿”是伴随着古航海业的发展而产生的,是风帆时代海南渔民在传统渔业下出海作业和航海贸易的指导手册,研究海南渔民“更路簿”不仅可以再现明清时期私人海外贸易的兴盛,还可为中国南方航海史的发展提供民间史料。因此,该文首先对“更路簿”形成年代进行梳理与归纳,以明清时期的“更路簿”为研究对象,从而揭示“海禁”严厉的明清时期,为何海南渔民“更路簿”出现并盛行,肯定了海南渔民群体对南海开发的历史贡献,对研究古代航海史和海外贸易具有重要的价值与意义。

关键词:海南渔民;更路簿;明清时期;形成年代;盛行;背景

中图分类号:K207 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)07(c)-0066-06

A Navigation Manual for Hainan Fishermen —"Geng Lu Bu"

DUAN Huifang

(Hainan College of Economics and Business, Haikou Hainan, 571127, China)

Abstract: Hainan fishermen's "Geng Lu Bu" produced along with the development of the ancient maritime industry , which is the sea operation and navigation trade guidebook of Hainan fishermen traditional fisheries under the sail era. Studies of Hainan fishermen's "Geng Lu Bu" can not only reproduce the prosperity of private overseas trade in the Qing Dynasty, but also provide folk historical materials for the development of the history of navigation in southern China. Therefore, the paper firstly combs and summarizes the formation age of "Geng Lu Bu", takes "Geng Lu Bu" in Ming and Qing Dynasties as the research object and analyzes the background of its emergence, so as to reveal the background of "sea ban". In this way, it reveals why the Hainan fishermen's "Geng Lu Bu" appeared and flourished in the Ming and Qing Dynasties when the "sea ban" was severe, affirms the historical contribution of the Hainan fishermen's group to the development of the South China Sea, and is of great value and significance to the study of ancient maritime history and overseas trade.

Key words: Hainan fishermen; "Geng Lu Bu"; Ming and Qing Dynasties; Era of foramtion; Prosperity of "Geng Lu Bu"; Background

“更路簿”是风帆时代海南渔民传统渔业下出海作业和航海贸易的指导手册。关于其形成年代,众说纷纭,但目前学界普遍认为是“海禁”政策执行力度很大的明清时期。明清时期,海南岛是以传统渔业为主的海洋社会,虽然明清政府实行严格的“海禁”政策,对出海船只严格管控,但就近海渔民而言,一定限度内的采捕生产活动是被允许的,故出现海南渔民的航海秘籍——“更路簿”。“更路簿”是海南渔民最早开发、经营南海及其附近海域的历史凭证。

1 应古航海业而生的“更路簿”

“更路簿”是伴随着古航海业的发展而产生的,是海南渔民长期在南海海域生产作业的集体智慧结晶,详细记录了西沙群岛、中沙群岛、南沙群岛、中南半岛、马来群岛及海南岛周边海域的以海南话命名的岛礁名称、航向针位、礁石、水深、水流、更数、潮汐、海浪、季风等,海南渔民称为“更路簿”,它在海南海洋史和对外关系中扮演了重要的角色。与中国福建、台湾和广东一带的“针路簿”有密切的渊源,属于风帆船时代中国海道针经的一种,只是称呼不同。

2007年版《中国历史大辞典》第一次对“更路簿”的概念进行了界定:“更路簿,亦称水路簿,民间传统的导航手册,为一条或数条航线最简单最实用的航行指南,只有文字没有图。”[1]其中,最重要的4个要素是起讫点(岛礁)、航程(“更”)和航向(针位)。

20世纪70年代机动船代替帆船以后,“更路簿”逐渐退出了中国航海的历史舞台,但它在中国乃至世界航海史上的作用不可忽视。“更路簿”中记载的琼人俗名及航海更路,是研究西沙群岛和南沙群岛渔人俗名的起源依据,是海南渔民开发南海诸岛的见证,不仅弥补了中国官方航海史料的不足,也充分显示了挖掘和保护民间航海文献的重要性。

2 “更路簿”的形成年代

当前学术界对于海南渔民“更路簿”的形成时间,仍存在争议。但现在学界流行且可接受的说法有以下两种。

2.1 明朝初年

这种说法最早出现在渔民蒙全州口述版的《更路簿》中,韩振华先生由此推测出《更路簿》的形成时间为明代永乐年间。如明代顾岕《海槎余录》中关于 “鬼喊线”的记载:“鬼哭滩,极怪异,舟至,则没头、只手、独足、短秃鬼百十。”[2]渔民对赖以生存的大海都会有敬畏之情,每当航海船舶路过此地,都会投之以米饭或其他食物祈求好运,故这里很少发生海难。海南方言中“哭”即“喊”的意思,这说明“鬼喊线”岛礁的记载在明朝以前就已经在海南民间航海家中流传。持此观点的学者还有海南大学的周伟民教授,他在中国第一部关于“更路簿”研究的专著《南海天书——海南渔民“更路簿”文化诠释》中,提出观点:“明初起有了‘更路簿’。”关于明代具有神话色彩的海南地方性海神108个兄弟的传说也佐证了这一结论。

2.2 元代

这是学界普遍认可的另一种观点,风帆船时代渔民出海航行的三大法宝之一——罗盘针,出现在宋代,为“更路簿”的产生提供了物质基础。海神崇拜和口述资料佐证了这一论点。天后娘娘即妈祖的信仰来源福建,元朝时,海南岛上已有四座妈祖庙[3],说明早在宋元时代,“天后娘娘”便随福建商人落籍海南。海南沿海地区,除了妈祖,深受人们信仰的还有三江晶信夫人,海南最早的三江庙建于乐会县“城东十五里博鳌港口,宋天圣元年(1023年)乡人捐建”[4]。此外,韩振华先生的团队在海南田野调查时获得资料:潭门镇老船长许书琳准确记得一个世代相传的说法:“1286年第一个到南沙捕鱼的是海南岛渔民符再德”。1286年为中国元代早期,此口述资料说明海南渔民在三沙的活动已由元代开始。

“海南渔民首创的南海‘更路簿’在19世纪30年代外国海图风行和导航设施普及以后,退出了历史!”[5]众所周知,明代自洪武初年就制定了一系列的“海禁”政策,如“片板不许下海”[6]“禁濒海民私通海外诸国”[7]等,要求后世诸帝不得违背,被奉为“祖制”。甚至《大明律》规定,对于私自下海以通商者,实行绞刑及连坐制度。在这种情况下,为什么海南还会出现记载渔民活跃于西沙群岛、南沙群岛的“更路簿”呢?

3 明清时期的“更路簿”

3.1 核心“更路簿”证据抄本的出现

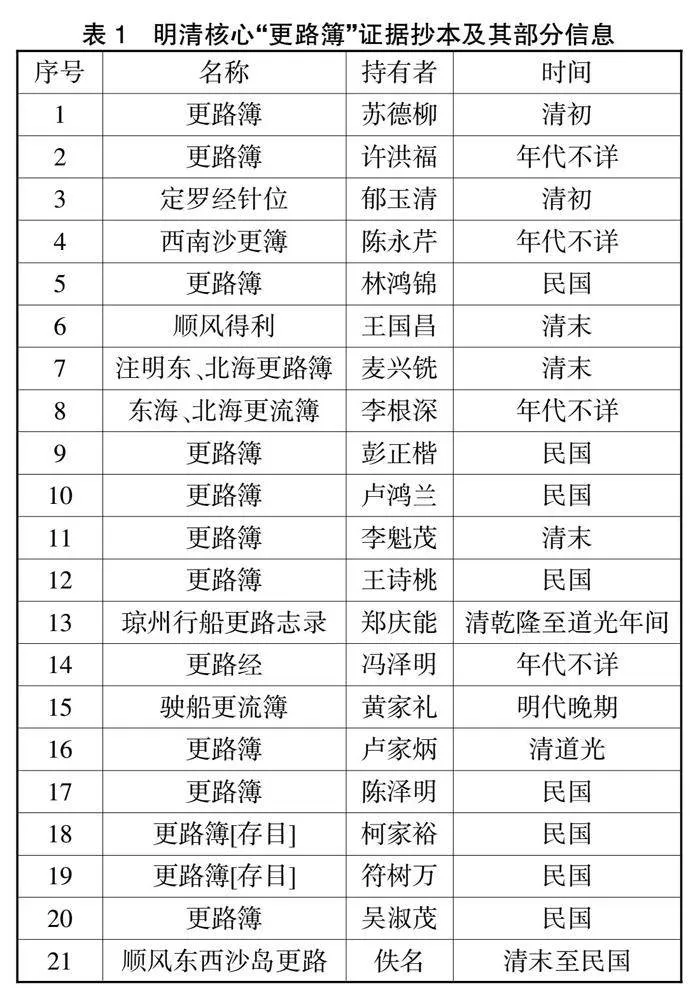

“核心证据抄本”是指完全满足“更路簿”三大类五个基本要素,即帆船时代、南海诸岛范围、航向、针位、纸张等。

现存世的21种核心抄本“更路簿”中,许洪福、冯泽明、陈永芹和李根深抄本《更路簿》年代不详,明清抄本9种,由于保存不当等原因,已经无法找到,尤其是年代久远的明代版本,即使这样,核心“更路簿”证据抄本中,明清版本仍占了近2/3(见表1)[8]。

3.2 “土地名”遍及南海诸岛

自1974年广东博物馆在海南田野调查中发现了第一本苏德柳手抄本《更路簿》,到目前为止,“更路簿”版本的数量已达50本左右。

大量的田野调查资料显示,海南渔民在南海生产作业的历史可追溯到宋元时期,但由于海南渔民对“更路簿”这一非物质文化遗产的价值认识不够,且气候潮湿、白蚁众多、纸质材料不易保存,以及依据海南民间风俗,人去世后,有关物品也一同焚烧,目前越来越多的渔民年事已高,很多已经离世,这也是挖掘到的明代纸质“更路簿”存世少的原因之一,当然更多的版本有待继续进行田野调查。

“土地名”是指渔民在南海诸岛生产捕捞作业时用海南方言记载的岛礁名称。明清时候,海南渔民在南海生产作业时把航海路线经过的岛礁记载下来,后被实践证明是航海家在南海进行捕捞、商业贸易时普遍会经过的地方。苏德柳《更路簿》中对西沙的土地命名20多个,南沙岛礁的土地命名超过65个。到清朝末年王国昌的《顺风得利》则记载南沙群岛土地名70多个。

3.3 航线覆盖整个南海诸岛

风帆时代,渔民航海依靠季风,每年农历的十一月左右,海南渔民就会组成联帮船队乘着东北季风前往南海诸岛,先到东海(西沙群岛),接着航行驶向北海(南沙群岛)。

海南渔民的航海线路不仅覆盖西沙群岛、中沙群岛和南沙群岛,还有琼粤航路。苏承芬据航海经验修正《更路簿》中的“东海更路”最多198条,王国昌《顺风得利》记载的“北海更路”最多197条。苏德柳抄本《更路簿》中“立北海各线更路相对”记载了6条从南海诸岛到东南亚的更路,其中第4至第8部分是关于“海外更路”的记录,航线覆盖了暹罗、苏门答腊、新加坡、越南、马来半岛东岸、巴厘岛等东南亚国家和地区,由此可以看出,海南渔民的海洋物产在东南亚诸国非常受欢迎,民间航海贸易频繁。

明清时期初步形成南沙群岛三条主航线:东头线、西头线、南头线,但“最佳路线”见于民国时期王国昌等的《更路簿》中。渔民在南沙群岛生产作业时航行最多的线路已经被海南渔民探索出来,航向呈单向性,少数线路呈双向性。因为出海作业时,渔民的帆船受季风影响,所以大都是单线向前行驶,少数航线呈双向性的特点。如苏承芬祖辈传承抄本《更路簿》“立北海各线更路相对”中的第21条“自牛车英去脚坡,用乾巽,三更,对东南”和第25条“自脚坡下牛车英,用任丙巳亥,三更收。对西北”推测,其出现的原因可能是渔船渔获未满或是距离季风来临还有一段时间,所以渔民会采用往返作业的方式。

4 明清时代“更路簿”涌现的主要背景

由于明清时期海禁、迁界等政策的影响,航海活动受到抑制,民间私人海上贸易也只能在官府严厉的政策下勉强生存。近年来,陆续在沿海地区发现了多种版本的民间私人海道针经,是当时航海环境的一个缩影。从明清大量“更路簿”手抄本发现,海南社会经济发展的需求、统治者的海洋政策、航海及造船技术的突破与航海贸易的高额利润有关,但也同海南的地理位置分不开。从汉代开始,海南就是古代海上“丝绸之路”必经之地,海南渔民依赖“祖宗海”发展海上捕鱼作业和贸易,为“更路簿”的产生奠定了基础。

4.1 海南岛独特的地理位置

海南岛位于中国最南端,是仅次于台湾的中国第二大岛。地处交通要道,“外距大海,接乌里苏密吉浪之洲,南则占城,西则真腊、交趾,东则长沙万里石塘,东北远接广东、闽、浙江”[9]。可见,在中国古代东西海上交通中,海南占有重要的地位,同时也是“中国与东南亚尤其中南半岛诸地交通中的锁钥地区”[10]。

“更路簿”是海南古代海上丝绸之路的民间史料佐证,自汉武帝时就在南海开辟了三条海上航线,文献《汉书·地理志》记录了关于南海、印度洋的较完整的航线:

自日南障塞、徐闻、合浦航行可五月,有都元国……自夫甘都卢国船行可二月余,有黄支国;民俗略与珠崖相类。

北宋指南针与堪舆罗盘相结合,进而发展为古代海南渔民所用的罗经,对帆船时代远洋航行有极大的促进作用。1858年琼州成为中国十大开放商埠之一,海南渔民利用地缘优势,有了“更路”的指引,南海地域通航的线路更多,安全系数也更高,并用海南话对南沙群岛的岛礁进行命名。

此外,海南四面环海,海岸线长,陆地面积较小,珊瑚礁滩形成的海边,土地浇薄,不适宜农耕,有限的土地资源无法满足沿海渔民的基本生计需求,即使明朝皇帝对南海沿岸实行“海禁”控制,走投无路的海南渔民便也铤而走险,扬帆海上,因此海南琼海和文昌等地渔民近海捕鱼,从来没有中断过。1840年鸦片战争以后“海禁”被解除,渔民重操“采捕”旧业,逐帆于西沙和南沙群岛,这也是清代“更路簿”大量涌现的原因之一。

4.2 海南社会经济发展的需求

经过隋唐盛世的稳定时期,明朝时海南的社会经济有了长足进步。《南溟奇甸歌》中王佐曾描述海南的盛况:“人物增品之盛,遽与隆古相追随,衣冠礼乐之美,遽与中州相追随。”[11]

海南岛种植各种各样的经济作物,清朝时海南盛产的槟榔30%销往广东和广西,70%远销今天的越南、柬埔寨、老挝等地。关于海南槟榔经包装过海之后,从水陆两路分销岭南各地的情形,清代吴者仁《槟榔赋》有生动的描写:

货分三品兮,业谐具币;鹜趋一时兮,载曩茅筠。尔乃揽艨艟,屯箱轴,舟交墙,车击毂。或鸥浮巨海,数日直抵江门;或足捷长途,经旬至梅菉。卒岁如狂,明年又逐。擅其有者,奚翅千头之收?享厥成者,且等万钟之禄[12]。

销售产品还有花梨木、青桂木等,尤以土特产为主,屈大均在《广东新语》中记载:“出于琼州者,亦曰十三行货。”[13]由此,全国市场的需求,刺激了岛上与岛外航行路线的探索。海南与广州、东南亚交易的物品既有海螺、贝类等海产品,也有海南特有的经济农作物的输出,促进了大量海外更路及国内琼粤更路的探索。如苏德柳抄本《更路簿》[14]、苏承芬祖辈传承抄本《更路簿》、郑庆能藏本《广东下琼州更路志录》、李根深执《东海、北海更流簿》[15],以及吴绍渊藏本《流水行船水程志录》[16],记录的海南至广州之间的更路共计108条,虽然不排除其中有重复航线,但航线记载越密集,说明两地之间航海交易往来越频繁。

4.3 明清政府的政策影响

明清时期,海洋经济的发展轨迹:部分压抑(明末)→全面发展(明末)→破坏殆尽(清初)→蓬勃兴盛(清中后期),海南渔民“更路簿”的出现及发展演变与其有着密不可分的关系。

明清时代海南渔民“更路簿”的出现与明清统治者的海洋政策有关。海南民间航海贸易得以发展有赖于政府“海禁”政策执行不严,渔民才能够在南海诸岛航海作业,甚至远到东南亚进行远洋贸易,因此“更路簿”的数量与明清时期统治者的政策有着密不可分的关系。

明代海南岛海盗活动猖獗,所以明朝初年及中期,政府采取严厉的“海禁”政策和朝贡制度,禁止下海和私自与海外诸国贸易,违反者根据《大明律·兵律》,将会受到“下海者绞,因而走泄事情者斩”[17]的惩罚。明朝永乐时期,受郑和下西洋的影响,“海禁”政策有所松动,不过随着郑和第七次下西洋官方出航的结束,“海禁”政策又变得严厉起来。明朝政策反复颁布“海禁”政策,从侧面反映了“禁海令”没有达到预期的效果,逐海而居的渔民为了生计或获得丰厚的利润,不断“冒死”违反规定,一次次踏上远洋的征程。

和明代一样,清代海南航海事业的快速发展,“更路簿”的大量涌现也受当朝政策的影响。康熙二十三年(1684年),清廷撤销“寸板不得出海”的禁海令,允许开埠通商。乾隆二十二年(1757年),由于外商的扰乱给朝廷的对外贸易管理造成不利影响,清政府只限定粤海关一口通商,粤海关由七大总口组成,对海上贸易征收出口关税。根据关税的征收情况可以判断该地区海上贸易的繁荣情况,“正税之口三十有一,在琼州者十,在潮州者九,在惠州者四,在广州、雷州、廉州者各二,在肇庆、高州者各一”,可见海南岛占了几乎1/3,琼州府的口岸设置分布范围较广,较其他各州县只设立一个口岸,在文昌建立了两个口岸,这也是为什么迄今为止,面世最早“更路簿”的航路起始点大都在文昌。

明清统治者尽管采取了一系列强制措施,导致中国东南沿海的民间海上贸易和航运有所萎缩,但不能完全阻遏中国沿海民间层次传统海洋社会经济的发展,这也是海南民间渔业生产和贸易得以发展的原因。

4.4 航海技术的突破

4.4.1 造船业的兴旺

明清时期,海南渔民航海的渔船大多是福船。为什么明朝时期实行“海禁”政策没有遏制福州船业的发展呢?这与东南沿海倭寇猖獗,封建王朝为了抗倭防盗,需要大船有直接关系。洪武年间朱元璋在福州设立左、右、中三个卫。各卫建一个造船厂,左卫在庙前,中卫在象桥,右卫在河口,制造的战船供沿海卫所和水寨使用[18]。

海南渔民在长期的航海实践中,根据自己的航海经验形成了一支势力雄厚的造船技术队伍。同时期越南、马来西亚和苏禄的船很小,不适合在南沙“最危险的海域”航行,而海南的船能采众船之长,船型“底圆而坚”、体型较大,而且速度较快,能够更好地规避台风的袭击。据统计,琼海县“有木质帆船139艘,载重10—20吨,最大的60吨”[19],这是远洋赴南沙群岛航行的船只。所以,20世纪70年代机动船盛行之前,海南渔民依靠自制的红头大船和“更路簿”,以S或之字形路线行驶在南海诸岛,进而也更加丰富和完善了不同版本的“更路簿”。

4.4.2 航海技术的进步

航海技术的进步具体表现在以下几方面:

首先,海南渔民创造性地运用了航海罗盘。方位的指示设计非常缜密,原有海道针经的针位记载在单针(一个方向)、缝针(并用二向)的基础上进化为三向并用(如午丙巳转变)和线针。这些在海南渔民“更路簿”中都有体现,以卢家炳藏本《更路簿》为例来进行探讨:

北海(南沙群岛)自三圈牙村驶罗孔,乾巽兼四线巳亥,三十七更,东南。

在南沙群岛,从浪花礁开往马欢岛,航行针向在缝针基础上加线针(乾巽加四线巳亥)。

其次,海南渔民促进传统海洋气象预测技术的成熟。如明清时期,总结季候风规律的“占风”口诀:“长夏南风轻,舟轻最可行”“七月上旬争秋风,稳泊河南人莫开船。八月半旬候潮时,风雨随潮汐不可移”“俗云二十五六若无雨,初三初四莫行船”等,在渔民中广泛流传。利用对南海海域非常熟悉的地缘优势,“望山”定位导航加之渔民炉火纯青的天文导航,如海南文昌县清澜公社黄华荫用手掌量度北辰星的高度,以确定船舶在海上的大致位置,与古代牵星术的方法类似。海南渔民利用信风开展候鸟式的捕捞作业,每年十一月顺着东北风航行,先到东海(西沙群岛)然后到北海(南沙群岛),次年四五月趁着西南季风再返航。

最后,海南渔民总结出七洲洋一带潮汐时刻的流水簿。过去被认为是凶险之地、轻易不敢涉足之处,“去怕七洲,回怕昆仑(今南沙群岛)”[20],对于海南渔民来说,已不再如前畏惧“七洲洋”及“昆仑洋”,往返七洲洋(今西沙群岛)东南的千里长沙和万里石塘(今中沙群岛和南沙群岛)已轻车熟路,对南海诸岛周围海面、海底的情况有了更深的认识,并总结了一定的航海经验。如苏德柳抄本《更路簿》载:

如船外罗东过,看水醒三日,且看风面,船身不可贪东。前此舟近西,不可贪西。海水澄清,且有朽木漂流,浅成挑,(?)如见飞乌方正路。见外罗尝且上坣山,白(自)烟筒头到尖笔罗过,舟近山约离一更开妙。到此外,舟身可以倚甲庚驶开为妙。或岛七洲洋中,见有流界几分,即是南亭门。若干洋如见尖笔罗,过之可乾巽辰戌针。三更取外罗外过舟,用丙午取烟头大佛,又用丁午八更取罗安头。

外国文献记载的中国航海家,“中国船的引水却属专家,且旅程不长,非季风高时不出航。故当七涅风或八涅风畅旺的时候,他们扬帆一港一港地前进,很少遭遇风险”[21],说明无论中国贸易船的舵公或引水还是民间渔民航海家的航海技术当时在世界上都是领先的,海南渔民在南海诸岛不间断地开展以海洋为本位的渔业生产活动,逐渐形成了一个由海洋渔业为纽带的海上社会经济共同体。

4.5 海外贸易高额利润的诱导

海南渔民在南沙作业主要是抓公螺,捕海参、海龟、玳瑁和砗磲等。刚开始,渔民出海的目的是生计,进行简单的物物交换,满足基本的生活需求自给自足。随着航海技术的进步,渔民从原来的近海捕捞开始远洋航行,捕捞渔获增多,尤其是挖掘出公螺壳的高额利润后,渔业生产开始过渡为以盈利为目的的商品生产,“广州十三行”的琼货十分畅销或远销至东南亚。

以海南渔民捕捞公螺目的功能发生迁移为例,早期纯粹食用螺肉干后来演变为公螺壳为主,因为他们发现国际市场需要用公螺壳制作飞机钢板的原材料,这一巨大商机使渔民兼具渔商的身份。据统计,当时仅琼海、文昌两县每年至少三四十只渔船出海南沙群岛。1968年出版的《中国海指南》在《通往中国的主要航线》中记载:“海南岛渔民靠收集这些岛上的海参和螺壳维持生活,他们中的一些人常年留在这礁石上。”[22]1819年新加坡建埠以后,促进了中国与东南亚的海洋贸易,据史料记载仅1865年(清同治四年)海南琼海潭门渔民到新加坡出售螺等渔获的就有邓有吉、曾圣洁等42人之多[23]。所以说,清朝末年和民国时期,海南渔民群体与海洋环境的互动是“充斥着对于利益的热烈追求”[24]。综上所述,中国近代资本主义的发展史与海南渔民把公螺作为商品的海外贸易发展轨迹相一致,也验证了“更路簿”在海南渔民的航海贸易中起着至关重要的作用。

5 结束语

明清时代既是中国海洋经济与海洋社会经济形成、发展的时代,又是中外海洋社会经济大碰撞的时代。处于大变革时代的海南渔民在“更路簿”的指引下以自觉或不自觉的形式不仅参与了这场变革,而且在这场大变革中起着举足轻重的作用。不同抄本海南渔民“更路簿”的研究不仅有助于我们认识明清海洋渔业经济的发展,而且对渔民社会发展变迁过程有更深刻的了解。海南渔民对南海诸岛的深入认识及航海经验总结,必定为航海和渔业生产提供了不少便利,也因此更进一步促进海南海外贸易的发展,反映了明清时期私人海外贸易的兴盛,有利于中国海洋经济社会的形成,为中国南方航海史的发展提供了民间史料。

参考文献

[1] 郑天挺.中国历史大辞典[M].音序本.上海:上海辞书出版社,2007.

[2] 夏代云,牟琦,何宇阳.海南渔民《更路簿》的时代考证和文化特征[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2016,36(5):54-59.

[3] 王元林,邓敏锐.明清时期海南岛的妈祖信仰[J].海南大学学报(人文社会科学版),2004(4):381-386.

[4] 王崇敏.南海海洋文化研究[M].北京:海洋出版社,2015.

[5] 周伟民.更路簿形成、盛行和衰亡的年代及其性质、用途[J].海南大学学报(人文社会科学版),2015,33(2):34-41.

[6] 张廷玉.明史·朱纨传[M].北京:中华书局,2013.

[7] 李金明.论明初的海禁与朝贡贸易[J].福建论坛(人文社会科学版),2006(7):73-77.

[8] 张朔人,张若城.南海维权的民间证据:《更路簿》内涵与面世抄本研究[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2018, 50(4):26-35.

[9] 唐胄.正德琼台志[M].卷21.上海:上海古籍出版社,1964.

[10]卢苇.明代海南的“海盗”、兵备和海防[J].暨南学报(哲学社会科学),1990(4):99-108.

[11]王佐.鸡肋集[M].广州:中山大学出版社,1995.

[12]于煌,陈述芹,等纂修.杨卫平,黄怀庆,点校.会同县志:二种[M].卷9.海口:海南出版社,2006.

[13]屈大均.广东新语[M].卷十五.北京:中华书局,1985.

[14]韩振华.我国南海诸岛史料汇编[M].北京:东方出版社,1988.

[15]周伟民,唐玲玲.南海天书:海南渔民《更路簿》文化诠释[M].北京:昆仑出版社,2015.

[16]吴绍渊,曾丽洁.南海更路簿中粤琼航路研究[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2021(2):28-37.

[17]怀效锋,点校.大明律点校本[M].沈阳:辽沈书社,1990.

[18]黄仲昭.八闽通志[M].卷40.福州:福建人民出版社,1990.

[19]琼海市地方志编纂委员会.琼海县志[M].广州:广东科技出版社,1995.

[20]吴白牧,著.符均,张社国,校注.梦粱录[M].卷12.西安:三秦出版社,2004.

[21]姚贤镐.中国近代对外贸易资料(1840—1895)[M].第1册.北京:中华书局,1962.

[22]广东省地名委员会.南海诸岛地名资料汇编[M].广州:广东地图出版社,1987.

[23]陈泽宪.十九世纪盛行的契约华工制[J].历史研究,1963(1):161-179.

[24]陈辰立.明清大东海渔业社会与海洋权力的博弈[D].厦门:厦门大学,2019.