“导学互动”在小学数学课堂中的深度应用

【摘要】“导学互动”是一种强调师生双方在课堂上有效互动,以此推动学生自主学习能力、思维能力有效发展的教学模式。文章在简述导学互动概念的基础上,阐述导学互动教学模式在小学数学课堂中的应用意义,从预设目标、设计导纲、创设情境、课堂讨论、导学归纳等环节入手,探讨导学互动教学模式在小学数学课堂中的具体应用,旨在为数学课堂教学设计提供思路。

【关键词】导学互动;小学数学;深度应用

传统满堂灌、填鸭式的教学方法已不适用于新时代下的数学课堂,教师需要创设能够增强学生自主学习意识、实现良性师生互动的课堂环境,帮助学生更好地在探索学科知识的过程中发展核心素养。“导学互动”是一种契合教育改革理念和以学生为本理念的教育方式,以导学和互动探究为主要特征。教师主要发挥引导作用,为学生的自主学习与探究提供指引。将这种教学理念深度运用于小学数学课堂中,有助于促进学生发展学科核心素养。为此,教师应及时更新教学理念,积极探索导学互动教学策略在小学数学课堂中的深度应用,为学生营造良好学习环境,促进师生关系的和谐发展。

一、简述“导学互动”

“导学互动”是以新课程理念为指导,以导学结合和互动探究为特征的教学体系[1]。 与传统教学方式不同的是,在导学互动课堂中,“导学”是课堂教学的主线,“互动”是课堂教学的组织形式,由教师依据教学目标设计导学提纲,驱动学生自主学习,并以互动为核心,最终达到“不愤不启,不悱不发”的教学境界,充分突显教师的主导作用与学生的主体地位。

二、“导学互动”在小学数学课堂中的应用意义

在小学数学教学中落实导学互动教学,对课程改革和学生发展具有积极影响。在课堂上将“导学”与“互动”两个关键要素结合起来,开展高效教学,有助于发展学生的自主学习能力,提高课堂教学效果,落实教学目标。

(一)能提高学生的自主学习能力

学生是学习的主体,一切教学活动的开展需要围绕学生的个性化发展需求进行设计。在导学互动课堂中,教师需要依据教学目标、教学主题以及学生的认知能力,向学生提供合适的自主学习材料,借助导纲引导学生初步了解本课学习内容。学生在利用导纲预习期间,能够主动、自发地参与到学o87pNEiDSfOCDWOBFY2yM+BQsQQc87HlGhhL/jQJJEY=习当中,尝试对知识进行建构,通过观察、分析、总结等系列思维活动积累学习经验,逐步提高学习能力。久而久之,学生将会逐渐摆脱对教师的依赖心理,逐步掌握自主学习的技巧与方法,切实地提高自主学习能力,完善知识体系。

(二)能提高课堂教学效果

“导学互动”强调学生在学习活动中的主体地位,要求教师充分发挥引导作用,利用“导”的价值,驱动学生自主学习,打造开放、宽松的教学课堂。在更具自主性的学习空间中,师生之间的距离在无形中得以拉近,学生不仅能提高思维的深刻性、灵活性,还能在与教师的互动中不断转化学习成果,深化情感体验。久而久之,课堂教学效果也将随着师生的积极互动而不断提高。

三、“导学互动”在小学数学课堂中的深度应用策略

“导学互动”中的“导学”尤为关键,“导”的好坏将会直接影响互动的质量。因此,教师需要利用有效指导手段引导学生自主学习。下文,笔者结合实际教学案例分析“导学互动”在小学数学课堂中的具体应用,以供参考。

(一)分析教材,预设目标,明确导学互动方向

怎样“导”得有效,促进“互动”发展,是教师在落实导学互动教学时应思考的首要问题[2]。教材是教师开展教学活动的重要参考,为确保学生能够在学习中形成并发展核心素养,教师首先要深入分析教材内容,明确在本次学习活动中学生需达成哪些目标,再根据学生的学习能力设置科学的教学目标,最后围绕具体的教学目标设计导学方案,确保学生的自主学习紧密围绕教学目标开展,为后续的师生互动、生生互动做好铺垫。

例如,教师在教学人教版小学数学三年级下册第七单元“小数的初步认识”时,先对教材内容进行分析,发现本单元内容围绕“小数”展开,涵盖了生活中的小数、小数的大小比较以及简单的小数加减法等内容。考虑到学生初次接触小数知识,教师将本课教学目标设计为:1.观察生活中的小数,总结并归纳小数的特点,结合生活实际了解小数的含义;2.通过动手操作的方式感知不同单位小数的联系,如0.1米、0.1分米等,学会比较小数的大小;3.迁移整数算理,学会利用简单的小数加减法知识解决生活问题,发展应用意识与运算能力。

围绕教学目标,教师可确定导学方向,即引导学生在生活中寻找与小数相关的内容,借助米尺等工具测量物品,初步了解小数,掌握比较小数大小的基本方法。在互动期间,教师可以通过创设情境的方式还原生活场景,与学生共同讨论、分析小数在生活中的作用,带领学生走入小数的世界,进一步感受数学与实际生活的密切联系。

(二)设计导纲,开展预习,驱动学生自主学习

完成教学目标的设计后,考虑到小学生自学能力相对较弱,教师可以依据教学目标以及学生的学习能力设计导纲,并指导学生于课前研读导纲。在导纲的引导下,学生能够快速了解本课学习重点,并有针对性地开展预习,使“导学”发挥应有的价值。

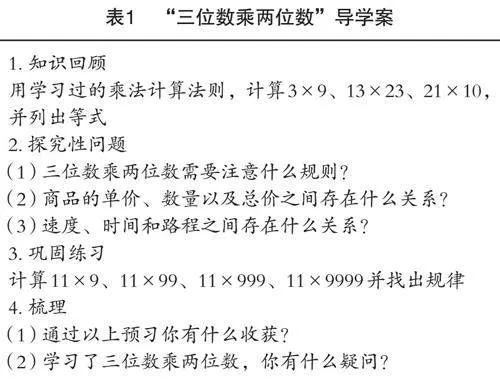

例如,教师在教学人教版小学数学四年级上册第四单元“三位数乘两位数”时,依据教学目标“探索三位数乘两位数的计算方法,理解算理,迁移整数乘法计算的算理算法,感悟乘法运算的一致性”,结合学生以往的学习经验,设计了以下导纲(见表1),让学生利用课前时间开展预习。

导学案不仅包含学生已经学习过的知识,还包含本课学习中学生需要了解的内容。这样设计的目的是帮助学生建立新旧知识之间的联系,使其更好地感知乘法计算法则,完善知识结构。基于学生的反馈,教师可以组织互动活动,鼓励学生分享自己在自主学习期间遇到的问题以及解决问题的方法,营造良好的学习氛围,使学生充分感受到数学学习的魅力。

(三)创设情境,问题引导,促进学生思维发展

考虑到小学生对外界的感知大多来自直观经验,为促进学生自主学习能力的发展,教师需积极探索能够吸引学生注意力的方式,确保“导”的时效性,使学生能快速投入课堂互动中[3]。鉴于此,教师可以利用创设情境的方式,借助信息技术手段向学生展示图片、视频等多模态资料,启发学生联系生活经验分析问题,通过讨论、互动来解决问题。

例如,教师在教学人教版小学数学五年级上册第四单元“可能性”时,为了让学生掌握概率的定义,教师可以结合学生的生活经验创设相关情境:中秋节前,王老师打算让班级的学生自编节目在班级内进行展示。小红、小明和小刚作为班委,每人需要负责一档节目的安排工作。为保障公平公正,三人将写有“小品”“唱歌”“跳舞”的纸条放进箱中,用抽签的方式随机抽选。第一个抽签的小红抽到了“跳舞”,小明作为第二个抽签的人,将手伸入箱子中……由此,教师可以结合情境故事引发学生思考和分析:“接下来,小明可能会抽到什么?不可能会抽到什么?”通过创设贴近学生生活的故事情境,学生对问题产生了探究兴趣;通过对问题展开思考和探究,学生在互动讨论中加深了对事件发生的可能性的理解。

(四)组织讨论,探究问题,营造良好互动氛围

在导学互动背景下,如何提高师生、生生之间的互动效果,营造良好的互动氛围,是教师需要重点关注的问题[4]。教师可以围绕导纲中的问题,驱动学生以小组为单位开展交流活动。互动期间,各组成员可以交流分享自己的想法,表达自己对问题的思考,共同商讨解决方案。在良好的课堂氛围中,学生能积累经验、汲取智慧,不断提升思维能力,顺利达成导学互动目标。

例如,教师在教学人教版小学数学五年级上册第六单元“多边形的面积”时,带领学生整理归纳不同平面图形的面积计算方法,并利用思维导图引导学生分析图形之间的转化规律,培养学生的转化思想。在导纲中,教师设计了这样一个问题:“怎样推导多边形的面积计算公式?”基于这一问题,教师让学生自行组成小组,在小组内展开互动和讨论,通过拼一拼、剪一剪等方式寻找解决问题的方法。

比如,在推理平行四边形面积计算公式时,有小组成员在方格纸上对比平行四边形与长方形,对图形的底和高、长和宽等进行分析,通过转化平行四边形和长方形推导出平行四边形的面积计算公式。还有小组分享,他们是通过裁剪的方式,将一个平行四边形沿高剪下一个直角三角形,将该直角三角形向右平移得到一个长方形,由此得出“长方形长=平行四边形底、长方形宽=平行四边形高,平行四边形面积即S=ah”的结论。在此基础上,教师提出“还有哪些图形可以转化?平行四边形与梯形、三角形之间存在什么联系?”等问题,驱动学生持续思考,引导学生主动探究,培养学生的自主探究能力。

(五)导学归纳,及时训练,促使学生发展整合能力

教学活动结束后,为充分发挥导学互动的作用,教师需要引导学生对所学知识进行整理归纳,借助思维导图梳理本课重点内容,完善知识结构,进一步提升学生的分析整理与归纳总结能力。在此基础上,教师还可以设计针对性练习题,当堂检验学生的学习成效,了解学生对本课知识的掌握情况,以便教师对后续的导学互动活动方案进行调整。

例如,在学习人教版小学数学六年级上册第五单元“圆”的内容后,学生初步了解圆的基本特征,认识到半径、直径、周长以及面积之间的关联,学会利用C=πd、C=2πr和S=πr2等公式来解决问题。在整理归纳期间,教师带领学生整理本课重点知识,并引导学生自主设计思维导图,梳理本课各部分知识之间的联系。接着,教师与学生展开互动,询问学生如此设计思维导图的原因和思路,更好地把握学生的真实学习情况。

随后,教师呈现了一组练习题:1.计算直径为20m的圆形草坪的面积,并分析若每平方米需要铺设单价为15元的草皮,铺满草坪需要花费多少元;2.在一个周长为50m的正方形内裁剪一个半径最大的圆形,其周长怎样计算?通过习题反馈,教师能够进一步了解学生学情,以调整后续教学活动的思路和策略。

结语

综上所述,在导学互动课堂中,“导学”环节和“互动”环节紧密相扣,形成了一个有序且可控的系统,指明了教师的引导方向与学生的自学任务,确保小学数学教学活动能够高效开展,对促进数学课程的改革发展具有积极作用。广大教师要及时更新教育理念,在导学互动课堂中凸显“导”的价值,让学生学到真本领,在互动中更好地提升数学核心素养。

【参考文献】

[1]常禄.小学高年级数学教学中导学互动教学法的运用[J].小学生(下旬刊),2023(12):43-45.

[2]赵越.“导学互动”在小学数学五年级课堂中的深度应用[J].数学大世界(上旬),2023(6):47-49.

[3]陈丽娟.小学数学高年级课堂导学互动教学模式探究:以“比例的意义和基本性质”为例[J].教育界,2023(15):119-121.

[4]窦小平.基于“导学互动”教学模式的小学数学教学探究[J].知识文库,2022(11):28-30.

作者简介:林丽仙(1972—),女,福建省福州市鼓山中心小学。