融媒体时代健康谣言成因及治理策略探析

摘要:近年来,突发公共卫生事件、人口老龄化、年轻群体亚健康化等社会问题使健康信息日益受到重视,随着大众健康信息获取需求的不断增长与融媒体的发展,网络空间中的健康谣言持续传播,对大众获取科学准确的健康信息造成了一定阻碍。分析融媒体时代健康谣言的主要特点及成因,有助于探究当代健康谣言治理策略,营造良好的健康信息传播环境。

文章以微信官方辟谣平台“谣言过滤器”发布的年度谣言中的健康谣言为研究对象,对其与公共卫生的高关联性、较强的可操作性、视觉层面的专业性等进行分析,结合融媒体时代的信息传播特点,从视听内容生产成本、社交媒体的私域空间、大众健康素养三个维度分析融媒体时代健康谣言的成因。在此基础上,提出融媒体时代谣言治理策略,包括完善媒体平台信息审核机制、强化对大众的健康教育、营造可信高效的健康信息传播环境,以期为我国健康传播、公众健康素养水平提升、健康信息传播环境营造等提供理论指导甚至奠定一定的理论基础。

关键词:融媒体;健康谣言;健康传播;健康素养;谣言治理

中图分类号:G206 文献标志码:A 文章编号:1674-8883(2024)14-0094-05

近年来,大众对健康信息的需求不断增长,社交媒体成为大众日常获取健康信息的主要渠道。即时通信技术的进步,为大众在融媒体渠道获得健康信息奠定了技术基础。融媒体时代,网络空间信息总量增大,但大众的信息甄别能力仍然较弱[1],这导致健康谣言在融媒体时代泛滥。基于此,本文对融媒体时代健康谣言的特点及成因展开分析,并提出相应治理策略。

一、健康谣言的基本特点

谣言是指故意编造,或在真实事件的基础上,以夸大、误导等方式制造的不实言论。而健康谣言则包含医疗保健、食品安全、疾病防治等健康元素,并以健康类问题为主体的不实言论。随着大众对健康议题的关注度不断提高,健康谣言呈现出四大特点。

(一)与公共卫生安全有高关联性

健康谣言往往涉及食品医药安全、健康行为与措施等,与公共卫生利益密切相关。因贴近大众日常生活,颇受大众关注,具有一定的受众基础。此外,健康谣言通常伴随着突发公共卫生事件。由于短期内大众无法通过可信渠道获取信息,以消除对突发事件的恐惧心理,大众往往出于对他人的关心或受“宁可信其有”的心理影响,更倾向于自发传播无法确定真伪的健康信息。如2023年1月,某男子在未经考据的情况下发布朋友圈,称蒙脱石散对某病毒变种有奇效。该内容在网络上迅速引发关注,导致全国多地蒙脱石散脱销[2]。

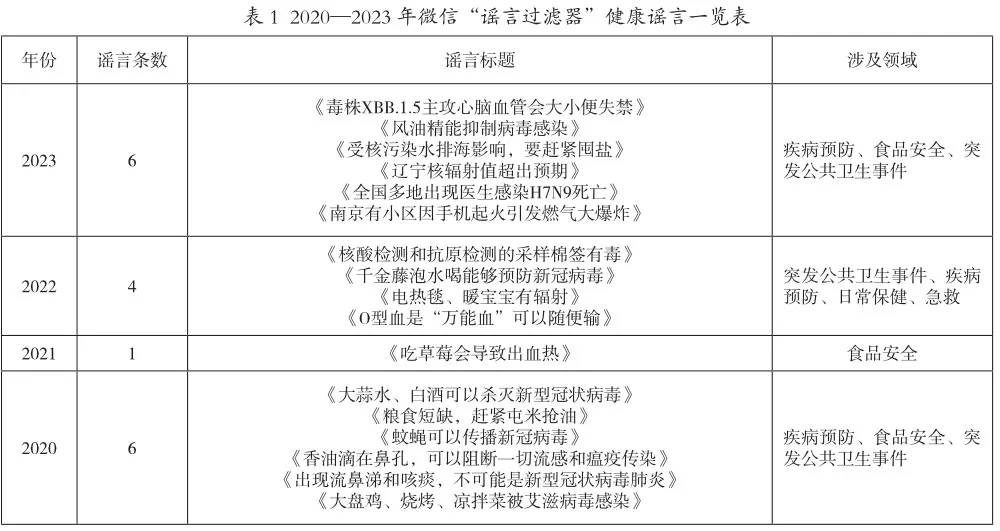

本文整理微信官方辟谣平台“谣言过滤器”发布的2020—2023年“十大谣言”发现,近年在该平台流传较广的谣言中,与健康相关的谣言占比较大,涵盖疾病预防、食品安全、公共卫生事件等,且多涉及与公共卫生健康安全高度关联的社会热点事件(见表1)。由此可见,围绕食品安全、医疗卫生等话题的健康谣言已成为融媒体时代的主要谣言类别。

(二)可操作性较强

健康谣言往往具有较强的可操作性,大众可以快速效仿或响应。如前文提及的蒙脱石散脱销事件,因购药行为简单可操作,且蒙脱石散这一药品系运用范围较广泛的非处方药,大众能够通过基础认知快速判断药品作用、属性等,并依据此判断展开行动。在不安、恐慌情绪弥漫的情况下,仅付出金钱或时间成本的模仿行为能在一定程度上消弭大众的不安感。

(三)在视觉层面具有专业性

融媒体时代,视频已成为信息传播的主要形式[3]。健康谣言通过在视频中设置医疗、科研类场景,如安排出镜人物穿着实验服等职业化服装,或通过展示设备、器械等方式,为其信息传播打造适宜的传播情境与空间场域,进而获取受众的信任,使受众认为其所传递的信息具备较强的科学性。

此外,网络空间下被包装的附加信息,如网络身份认证等,会显著提高大众对信息的信任度[4],此类信息与上述场景设置共同强化了健康谣言在视觉层面的专业性,使其更容易在网络空间传播。

(四)关键信息模糊

纵观近四年“谣言过滤器”发布的健康谣言,其往往通过隐去关键信息、替换概念、拼凑其他信息等方式,对既有事件或结论进行加工。其中被删减、调整或替换的内容对信息的真实性、社会影响力和传播力具有重要影响,因而被称为关键信息。一些别有用心的人在对关键信息进行改造或恶意编码的基础上,利用与大众关联度较高的公共话题制造谣言、引发关注,产生一定的传播效果。

例如,《全国多地出现医生感染H7N9死亡》系通过替换病毒名称,将禽流感与西瓜联系在一起进行传播。

二、融媒体时代健康谣言成因

(一)低成本的信息内容生产模式

融媒体时代,各平台深耕UGC与AIGC内容生产模式,以期在平台内容量、用户参与度等维度实现突破。同时,各平台持续优化内容制作发布流程、简化软件操作、加强内容生产指引,在一定程度上降低了内容生产的技术要求。

第53次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,我国半数以上网民数字素养与技能达到初级水平,能够在互联网上发表观点,并与他人交流联系的网民占比达59.1%[5]33。在各平台不断简化创作与发布功能的同时,ChatGPT、文心一言等大模型算法的迭代,进一步降低了信息内容的制作成本。融媒体内容生产成本的降低也让视听内容生产准入门槛进一步降低,削弱了信息采集与生产的专业性,加剧了健康谣言的出现与传播。

(二)私域社交与熟人社交

目前我国即时通信用户规模已达10.59亿人,占全部网民规模的97%[5]37。即时通信软件凭借其功能设置与广泛的用户基数,成为我国信息传播的主要场所。网络健康谣言亦借助这一平台实现了更大范围的传播。

1.兼具公开性与私密性的网络社交场景

目前,我国主要的即时通信软件如微信、微博等,都为用户提供了公开的公共空间与相对封闭、面向特定人群的私密空间。上述空间既相对独立,又通过转发、分享等功能机制互相连接,成为网络社交场景中公共议题与私密交流的桥梁。

以微信平台为例,该平台的基本功能有三:实时信息交互的聊天与群聊功能、具有个人展示与观点表达的朋友圈功能、具有信息接收与消费的公众号及视频号功能。在这三个功能中,聊天与群聊功能受成员参与数量及功能逻辑限制,更多呈现为私密空间下的网络社交场景,而公众号等功能,则因受众范围的扩大以及可被所有用户主动搜索,呈现出更强的公开社交属性。近年来流行的视频号、微信直播、小程序等则依托上述基本功能,极大地提升了微信平台的视频内容传播能力,也在一定程度上增加了该平台用户选择与判断信息的成本。

与微博等公开性较强的媒体平台不同,微信的信息隐私程度较高,对于面向多人的群聊消息,只有加入群聊才能看到内容,微信用户间的聊天则是点对点的传播,双方需要添加好友才能进行沟通。在此背景下,信息传播的范围较为有限,但传播者的身份更为明确。微信平台的用户彼此之间具有较强的现实社交关联,此种联系更易于网络空间中的交流双方基于现实信任进行信息传播,因此传播效果常常优于其他形式[6]。

2.私域空间与熟人社交促进健康谣言传播

对现实生活中的社交关系进行补充与延伸,是以微信为代表的即时通信软件的主要功能之一。以亲友为核心的社交圈层为健康谣言的传播奠定了人际信任基础。在即时通信软件上,一条信息不仅包含发布者想要传播的主要内容,还能反映发布者的身份、社会关系等深层次隐性信息。尤其是在以家人、同事等现实身份为依托而组建的网络群组下,群组成员对网络空间内成员发送的信息是建立在现实生活的信任基础上的。此类小空间、强关系的社交媒介依托信息传播者现实空间身份的认同,增强了群组成员的信息交流意愿,使得谣言在信任的基础上进行传播,进而成为网络谣言的重灾区[7]。

此类熟人社交所具有的基础信任,在网络空间下提高了健康谣言的传播概率。受众倾向于相信熟人传播的内容,出于对亲友的信任,会减少或放弃对信息真实性、客观性的判断,进而直接认可对方传播的健康信息,给辟谣造成阻碍。

值得注意的是,在部分群组成员为亲人的群聊中,亲密的血缘关系会带来更强的信任感,从而降低对其所传播内容的戒心。甚至会出于对亲属成员的盲目信任,动摇乃至改变原本持有的观点立场,更容易相信其传播的内容,从而增强传播效果[8]。

(三)较低的大众健康素养水平

据《2022年中国居民健康素养监测情况》[9],我国居民平均健康素养水平为27.8%。在监测的六类健康问题中,健康信息、慢性病防治、传染病防治、基本医疗四个板块整体健康水平均不足40%,处于较低水平[10]。此报告提示我国整体居民健康素养水平仍有一定提升空间,且居民的健康知识储备匮乏,信息甄别能力较弱,不能有效辨别所接触的健康信息的真实性。

结合表1可发现,近年来传播较广泛的健康谣言大多涉及上述提及的四个健康素养较低的板块。因此,健康素养水平偏低导致居民无法有效分析健康信息,难以判断信息是否为谣言,进而助推了健康谣言的传播。

三、健康谣言治理策略

基于健康谣言的成因及特点,其治理需多方力量协同参与,社交媒体平台、各级政府均应重新审视自身在健康谣言治理中所扮演的角色,在当今的融媒体环境下,各传播主体均有责任与义务对健康谣言进行监管,多项并举、及时处理。

(一)完善媒体平台信息审核机制

各类社交平台应自觉履行职责,完善平台监管机制与功能,依托技术进步革新网络信息监管与谣言治理体系,如通过先进的技术手段加强信息监控与前置谣言识别,积极搭建符合平台用户特点的健康信息推送机制。

首先,平台应充分利用新技术、新手段,如AI算法对平台的文章、视频进行初步识别,对疑似存在问题的内容进行流量限制,并进行人工二次审核,以提升审核质量。通过对健康谣言进行实时识别、标记或删除,提升健康谣言治理效率[11]。

对于来自外部平台的内容,应在显眼位置向用户提示信息来源。

其次,平台应建立严谨完善的健康信息推送机制,与专业医疗机构或科研院所建立健康传播内容生产中心,在面对重大突发事件、公共卫生议题时及时为用户提供可信可靠的信息,避免用户轻信未经考证的健康信息,对健康谣言进行二次传播。如“丁香园”在新冠肺炎疫情暴发后,与微信平台合作,通过微信公众号、小程序等向全球受众提供疫情科普、辟谣知识等服务[12]。

最后,平台应重新审视内容创作机制,在显眼位置说明创作健康信息须承担的责任,对涉及健康、食品、医药保健等领域的创作内容,限制部分特效或功能的使用,以避免传播信息模糊或失真。在用户审核与认证方面,应当完善针对健康信息发布者的认证审核机制,避免虚假认证信息或不实信息通过认证。平台亦应明确划分创作者的主体责任与义务,避免认证信息成为健康谣言的传播背书。

(二)强化对大众的健康教育

当前健康谣言的传播与扩散,源于大众对健康议题的高关注度和对健康知识掌握不足的矛盾。因此各级卫健部门应加强健康教育,通过多种方式提升大众健康素养水平。

在健康教育侧重点上,主管部门应在国家卫健委《中国居民健康素养监测情况》的基础上,以提升健康基本技能水平为重点,实施精准的健康教育策略[13]。结合各类公共卫生事件,积极调整优化宣传教育内容,提高地方卫生健康行政部门的健康教育能力,促进居民健康素养水平的提升。

在传播渠道与策略上,政府部门应提升融媒体时代的内容采制能力,顺应短视频、长图文等媒体趋势,根据不同信息的受众,选择合适的制作风格与模式,使健康信息精准高效传播。

(三)营造可信高效的健康信息传播环境

各级政府、卫生健康机构、网络平台等应整合资源,完善信息协调机制,共同构建覆盖线上与线下的“医疗+传媒”宣传模式[14],营造良好的健康传播环境。打造“城市—街道—社区—公共场所”的多层级健康传播体系,通过海报、宣传栏、电子资料等方式,为群众提供可靠可信的消息来源,营造随时可查、查即可信的健康信息传播环境。

除传统健康传播与教育方式外,还应积极探索创新健康信息传播模式,将健康素养提升切实融入民众的日常生活。通过形式与内容创新,引导大众主动选择、乐于选择来自权威信源的健康信息,占领健康信息传播制高点,压缩健康谣言传播的空间。

此外,还应增强群众辨识健康谣言的能力。融媒体时代,各级健康教育部门应根据网络健康谣言的特点与传播机制,有针对性地开展教育工作,引导群众了解健康谣言的特点,能够从消息源头、发布渠道、内容风格等方面对其进行初步甄别。

目前,辟谣仍存在各自为战的现象,对同一谣言反复辟谣的情况仍时有发生,造成资源浪费,难以形成谣言治理的合力[15]。政府主管部门应加强对各类融媒体平台的统筹规划,构建完善的跨平台谣言治理协调机制,促进健康谣言治理中的跨平台协作,避免不同平台在健康谣言检测与辟谣上重复工作。

四、结语

融媒体时代,健康谣言因与公共卫生有高关联性、可操作性较强、视觉层面具有专业性、关键信息模糊而得以传播。健康谣言治理,须从融媒体时代的内容制作、网络社交环境、大众健康素养等方面进行分析。应通过完善媒体平台信息审核机制、强化对大众的健康教育、营造可信高效的健康信息传播环境等策略,对健康谣言进行治理。融媒体时代,健康谣言治理需要传播学、公共卫生、信息科学等学科协同合作,健康谣言治理亦需媒体、政府、大众、专业机构多方发挥合力。

参考文献:

[1] 邱均平,黄薇,付裕添,等.微信用户健康信息甄别能力影响因素研究:以医疗健康类微信公众号为例[J/OL].现代情报(网络首发):1-17[2024-05-02]. https://link.cnki.net/ urlid/22.1182.G3.20231221.0959.008.

[2] 徐杨,马毅菲. XBB毒株会导致二次感染吗 囤蒙脱石散有无必要[N].新京报,2023-01-03(A05).

[3] 蒋鹏.融媒体时代电视媒体做新闻短视频的研究[J].传播力研究,2021,5(33):50-52.

[4] 邓胜利,付少雄.社交媒体附加信息对用户信任与分享健康类谣言的影响分析[J].情报科学,2018,36(3):51-57.

[5] 中国互联网络信息中心.第53次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].中国互联网络信息中心-统计报告,(2024-03-22)[2024-03-25]. https://www.cnnic.net.cn/ n4/2024/0322/c88-10964.html.

[6] 许图,刘丹.基于人际传播视角的健康谣言的受众效果分析[J].新闻传播,2021(6):7-9.

[7] 杨清华.融媒体语境下网络谣言的传播特征及科学治理[J].中州大学学报,2022,39(1):97-101.

[8] 杨畅畅.社交媒体健康类谣言传播研究[J].科技传播,2021,13(3):83-85.

[9] 国家卫健委. 2022年中国居民健康素养监测情况[EB/OL].国家卫健委-宣传司,(2023-08-22)[2024-03-25]. http://www. nhc.gov.cn/xcs/s3582/202308/cb6fa340a2fd42b6b7112310b2e1830a/ files/48522b00a3ba49d382a46c3a87a16428.pdf.

[10] 徐海东.中国居民健康素养水平的新发展与启示[J].人口与健康,2021(10):25-29.

[11] 陈燕方,周晓英,裴俊良.网络健康谣言的传播阻断和治理框架研究[J].情报资料工作,2024,45(1):35-45.

[12] 徐明华,游宇.微信平台中健康议题的谣言传播澄清路径与困境研究[J].传播与版权,2021(11):56-59,73.

[13] 孙杨,王维成,郎颖,等.中国居民健康素养现状及影响因素研究[J].健康教育与健康促进,2022,17(4):379-382,391.

[14] 徐倩,田烨.健康传播视域下自媒体HPV疫苗报道现状及策略研究:以“丁香医生”微信公众号为例[J].新闻世界,2024(2):60-63.

[15] 姚魁.健康类谣言“三治驱动”治理机制的构建与创新实践[J].传媒,2022(17):18-20.

作者简介 王子唯,助教,研究方向:健康传播、影视文化。