中国非物质文化遗产国际传播实践研究

[摘要]凝聚着民族智慧的中国非物质文化遗产是提升文化感召力、增强文化认同感的重要抓手,中国非遗“走出去”对推动我国文化交流互鉴具有时代价值和历史意义。文章以TikTok为研究平台,以符号学和叙事学为研究切入点,运用内容分析法重点探究中国非遗热门短视频的国际传播现状。研究发现,当前中国非遗在国际舆论场中呈现传播主体多元、叙事主题集中、符号元素丰富、叙事视角均衡的特点。对此,相关主体应从完善非遗传播体系、聚合多主体力量、用好国际平台优势三方面发力,助力中国非遗的国际影响力提升和我国文化强国建设。

[关键词]TikTok;非物质文化遗产;国际传播

作为人类灿烂文明史的重要组成部分,非物质文化遗产是各民族在长期生活实践中凝结形成的文化标识,因地域、思想、习俗等方面的差异,呈现“各美其美,美美与共”的文化属性和艺术特征,是人类宝贵的文化财富。随着现代化进程的加快,中华优秀传统文化面临文化失传、变异、消亡等问题,现代文明与传统文化的辩证关系亟待讨论。2003年,联合国教科文组织大会第32届会议通过了《保护非物质文化遗产公约》,非物质文化遗产的保护、利用、传承、传播日益成为各国共识。我国自2004年加入该公约以来,通过建立非物质文化遗产名录体系,建设非物质文化遗产传承人队伍,举办文化和自然遗产日活动、非遗博览会等,加强非物质文化遗产保护工作,构建具有中国特色的文化遗产保护体系。截至2023年底,我国共有各级非遗代表性项目10万余项,各级代表性传承人9万余名,43个项目列入联合国教科文组织非遗名录、名册[1],为世界非物质文化遗产大繁荣作出了积极贡献。

习近平总书记在主持中共中央政治局第三十九次集体学习时强调:“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,是不可再生、不可替代的中华优秀文明资源。”[2]随着汉服、簪花、漆扇等相继出圈,越来越多非遗走进寻常百姓家,展现了中华民族精神气节,是对外展示中华文化魅力的独特名片和关键窗口。相关主体在国际文化交流互鉴中应用好这一宝贵文化资源,向世界展示中国的文化魅力和内涵底蕴,对增强国人文化身份认同和民族自尊心、提升我国的国际形象和国际影响力有着重要意义[3]。基于此,文章以TikTok为研究平台,以符号学和叙事学为切入点,采用内容分析方法,重点探究中国非物质文化遗产的国际传播现状,助力中国非遗的国际影响力提升和我国文化强国建设。

一、中国非物质文化遗产国际传播的新机遇

在短视频热席卷全球的时代背景下,海外短视频平台TikTok以其民主化创作和年轻化用户黏合等优势,日益成为重要的跨国信息媒介系统[4]。作为我国字节跳动公司的出海媒介产品,TikTok自2017年收购Musical.ly实现海外扩张以来,已覆盖全球150多个国家和地区。根据《2023年度TikTok生态发展白皮书》,截至2022年9月,TikTok在全球总下载数量超过34亿,月活用户超过10亿,成为全球用户规模排名前5的社交应用。平台迸发的社交活力、Z时代年轻化属性,使得越来越多西方政客包括爱尔兰总理西蒙·哈里斯、法国总统马克龙、德国总理朔尔茨等国家领导人在TikTok平台开通账号,拉近与年轻受众的距离。

党的二十大报告指出,增强中华文明传播力影响力,要坚守中华文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象。近年来,我国诸多政府部门、媒体单位和短视频博主积极入驻TikTok平台,涌现许多热度高、讨论热的短视频作品和影响力大的博主大V,他们充分利用TikTok平台,以短、明、快的传播风格向世界展示中国独特魅力。非遗文化展示了我国独特的民族气质,有助于增强不同群体间的文化共情,非遗文化的“出海”势必迎来新的历史机遇和发展前景。

二、中国非物质文化遗产国际传播现状分析

TikTok平台往往通过标签定位用户以实现精准推送,为确保研究样本的精确性,笔者在平台搜索“#intangible cultural heritage”话题标签进行预调查后发现,截至2024年5月1日,其话题阅读量达九千万人次,在TikTok平台具有较高的影响力。因此,研究以本话题标签视频为样本库,按照播放量从高到低排序,最终筛选出与中国相关、播放量在2000次以上的100条视频作为研究样本。

(一)中国非物质文化遗产的国际传播主体分析

1.地方政府:展示地域非遗,促进文旅发展

近几年来,随着地方政府对城市国际形象的认识不断提高,不同级别的城市相继加入我国对外传播矩阵,在全球性传播平台包括脸书(Facebook)、推特(Twitter)、照片墙(Instagram)、视频平台YouTube和TikTok等开通官方账号,积极构建城市特有的对外话语体系,不断提升城市的国际知名度和影响力。

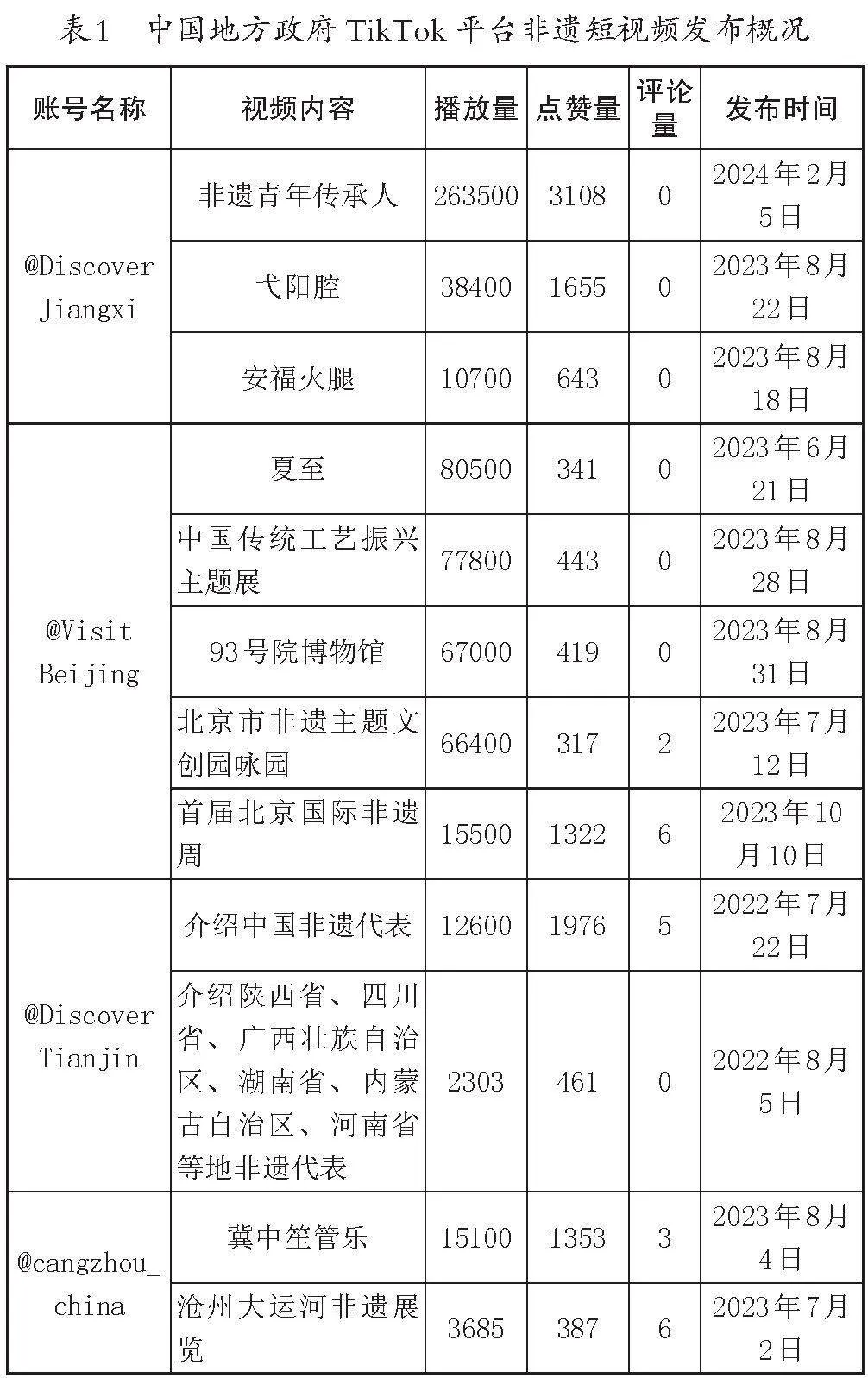

样本数据显示,江西省文化和旅游厅(@Discover Jiangxi)、北京市文化和旅游局(@VisitBeijing)、天津市文化和旅游局(@Discover Tianjin)、沧州市文化和旅游局(@cangzhou_china)展示地域非物质文化遗产的短视频的播放量位居前列(见表1)。这些账号主要聚焦城市特色和城市风貌,以城市非遗活动或非遗场所为展示重心,在展示地域非遗的同时,生动呈现城市的文化产业、文化氛围、人文气息等,积极承担起文旅推荐官的角色。例如:北京市文化和旅游局(@VisitBeijing)介绍了中国传统工艺振兴主题展、首届北京国际非遗周等非遗展览和93号院博物馆、北京市非遗主题文创园咏园等非遗陈列场所,展示了荣宝斋木版水印技艺、药香制作技艺、京西皮影戏等北京非物质文化遗产,给国际受众带来了丰富的视觉体验。

2.媒体机构:利用自身号召力,提升非遗知名度

作为对外传播的重要力量和主要媒介,媒体机构在我国非物质文化遗产的宣传中占据优势。截至2024年5月,环球网(@Glamour China)已在TikTok平台拥有200万粉丝,中国外文局美洲传播中心(@China Chic)、地市级媒体金华网(@Jinhua Focus)、《中国日报》(@Xinjiang Vibes)的粉丝数均超过10万(见表2)。这些媒体聚焦国内的自然风光、风土人情、社会风貌、历史文化等方面,通过展示国家级非物质文化遗产宣纸等知名度较高的文化遗产,积极向世界传播中国声音。此外,教育部中外语言交流合作中心(@PaTh)、南京财经大学大学生创业志愿平台(@QingYi)充分发挥其资源优势通过设置非遗传播专栏,策划拍摄非遗技艺和工艺产品,积极面向世界讲好中国非遗故事。

其中,@Xinjiang Vibes作为《中国日报》新疆维吾尔自治区的专题账号,旨在带领国际受众感受真实的新疆。其发布的视频《揭开托布秀尔的魅力……》,通过展示木质短颈拨弦乐器、蒙古族舞蹈和服饰,配合新疆维吾尔自治区塔城地区级非物质文化遗产蒙古族托布秀尔音乐,不仅介绍了托布秀尔音乐的内涵,还展示了蒙古族的民族精神,获得32万次播放量和近1万次点赞,进一步增强了国际受众对中国少数民族的文化认同。

3.网络红人:呈现第一视角,参与非遗体验

网络红人通常以“非官腔”的叙事、“接地气”的话语,带领粉丝沉浸式体验不同的风俗民情。网络红人基于有趣、活泼、丰富的视频内容和鲜明的网络风格,吸引了众多拥有共同兴趣爱好的粉丝,在互联网平台拥有了一定的影响力。

其中,@ShenNiao、@Grandpa Amu、@乡愁沈丹Shen Dan作为国内抖音平台的网红,其发布的短视频在TikTok平台深受国际受众喜欢,多个短视频的播放量超过百万。@ShenNiao刘玉化身非遗体验官,走遍大江南北,亲自体验非遗技艺,向国际受众展示中国非遗的魅力。@Grandpa Amu阿木爷爷是广西梧州市蒙山县陈塘镇的一名木匠,在视频中以动手制作非遗技艺榫卯引发国际受众的赞叹和喜爱。@乡愁沈丹Shen Dan以乡愁为主题记录农村生活,通过拍摄采茶、制作马面裙等内容,将中国非遗传统技艺呈现在国际受众面前,展现了中华民族丰富的精神内核和充满活力的“三农”面貌(见表3)。

此外,海外华人博主因熟悉中国的文化历史,又充分了解所在国家的发展状况,同时能够熟练运用所在国家语言,承担了传播中华文化的使命责任。@Mulan's talking运用动画等形式生动讲解了世界级非遗蒙古族呼麦的历史与内涵。@魔服姑娘hanfu & fashion针对国外网友对我国非遗的不友善言论予以回应反击,有力地维护了我国的国家利益。

4.自媒体:随手记录,助推非遗传播

相较于传统媒体,TikTok平台具有开放性、公共性特征,赋予每个用户内容创作的机会。通过应用TikTok平台便捷性、及时性的传播功能,自媒体以平民化的视角讲述普通人的故事,参透式、浸润式地间接参与到国际传播的宏观叙事当中。

研究发现,自媒体通过拍摄或搬运视频,展示的螺钿漆器、铜壶茶艺、鼻烟壶、舞狮、珐琅、景泰蓝等传统工艺大大丰富了中国非物质文化遗产在国际网络空间的传播路径,增强了国际受众对中国文化的认知。其中,@Chinese Craftsmanship在视频《传承千年的手艺即将被日韩申请非物质文化遗产》中,利用TikTok平台的特效功能展示螺蛳变身后成为螺钿漆器,这一反差感和螺钿漆器的精美引发众多国际受众赞叹,发表“如此美丽,无法用言语表达”“中国工艺品是一流的”等正向评论,中国非物质文化遗产的国际美誉度不断提高。

(二)中国非物质文化遗产的国际传播特征分析

1.主题设置偏好技艺类非遗

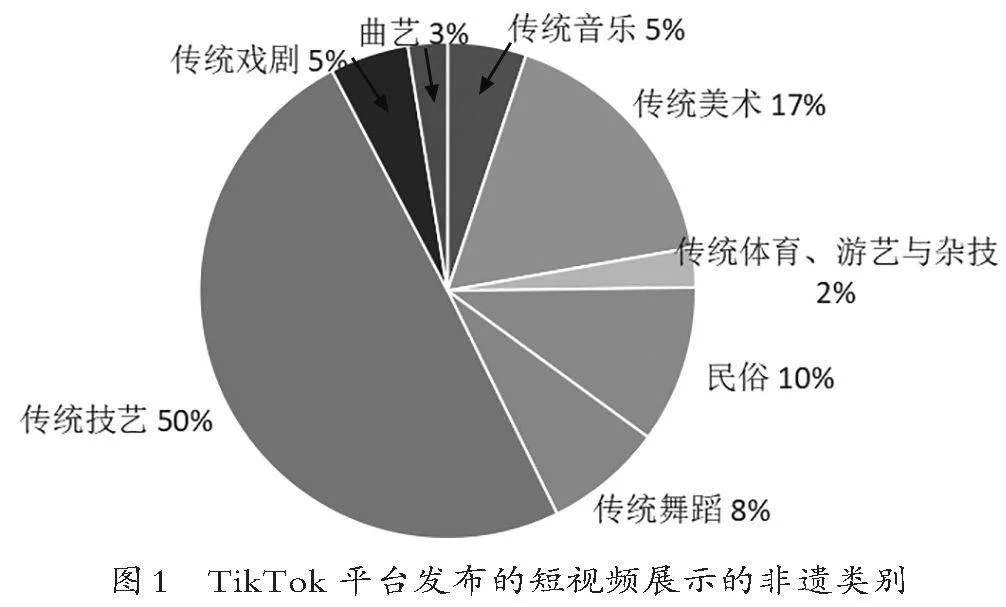

国家级非物质文化遗产代表性项目名录显示,我国将非物质文化遗产分为民间文学,传统音乐,传统舞蹈,传统戏剧,曲艺,传统体育、游艺与杂技,传统美术,传统技艺,传统医药和民俗共10类[5]。通过对样本短视频所展示的非遗进行分类,研究发现短视频共计展示了117种非物质文化遗产,其中包括中式榫卯、周家刀、泼墨泼彩绘画技艺等在内的传统技艺类非遗(占比50%),竹编、鼻烟壶、唐卡等传统美术类非遗(占比17%),富有闽南特色的蟳埔女习俗、福建游神等民俗类非遗(占比10%),其余各类占比不足10%,民间文学、传统医药甚至未有展示,如图1所示。

作为活态的文化艺术,非遗源于人们的生产活动与生活实践,蕴含着人类的智慧。传统技艺类非遗和人们的衣食住行密不可分,与其他类型的非遗相比,具有过程线性、直观可视、传承人多为个体、便于视频记录的特殊属性,在国际传播过程中具有一定的共通性。一方面,在TikTok平台展示的技艺类非遗短视频中,榫卯技艺、器物技艺等生活物品展示,能够拉近中国非遗与国际受众的距离,使国际受众充分理解中国非遗的价值。另一方面,造纸术、剪纸、毛笔等国际影响力较大的中国非遗技艺的传播,进一步加强了国际受众对我国文化的感知度,并产生积极的回应和情感表达。

2.多元符号建构文化传播情境

在国际文化相异的时代背景下,随着图文符号日益成为普遍的符号模态,为促进跨文化传播,相关主体应建构开放性文化符号[6]。非遗短视频作为文化传播中的重要内容,其语言符号、声音符号和器物符号互相配合,从画面、语言、声音等层面充分建构起文化传播情境,显著提升了跨文化传播效果。

首先,在语言符号运用方面,样本短视频分为“中文解说+中文字幕”“中文解说+英文字幕”“英文解说+英文字幕”三种类型,其中,网络红人、媒体机构因其生活文化习惯和行业属性,多使用“英文解说+英文字幕”,全方位为国际受众提供优质的视听体验,让外国网友既能看懂中国非遗,又能听懂其背后的历史文化故事。

其次,背景音乐的渲染强化了短视频创设的情境,能够增强国际受众的情感体验。研究发现,中国风音乐成为样本短视频的共识选择,古筝、笛子、箫等乐曲贴合中华传统文化的历史背景,拥有一定的国际影响力,被国际受众所熟知,因此能够降低文化折扣。此外,TikTok平台和诸多音乐公司开展合作,创作者能够在短视频中插入热门流行歌曲,这显著提高了视频的曝光度和传播力。相关主体在非遗短视频中融入国际流行歌曲,将使短视频更具吸引力,并且能够增强观众的视听体验。

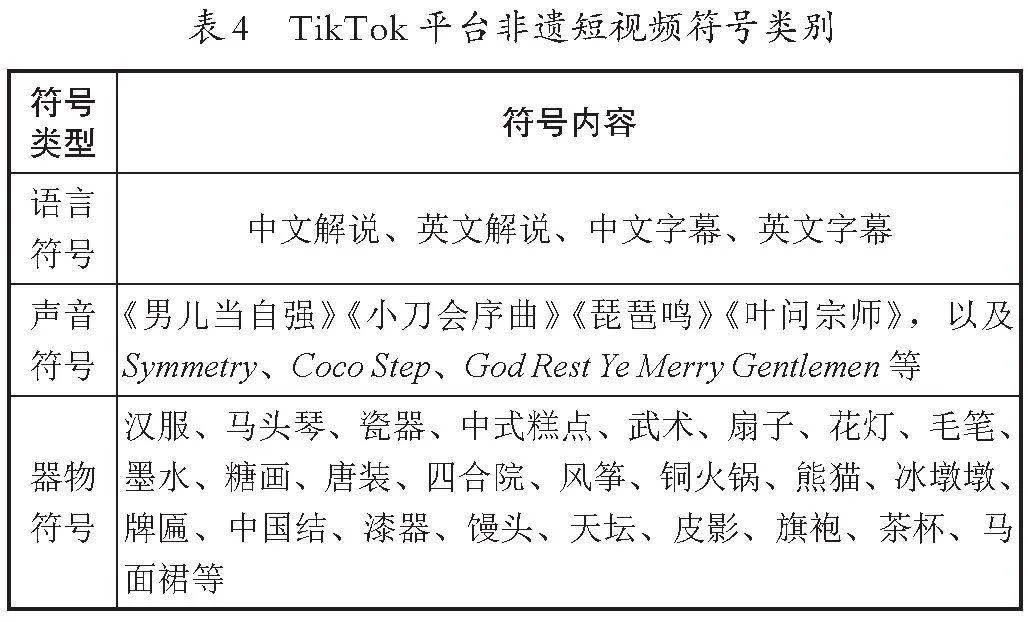

最后,器物符号承载了符号和对象的抽象关系,具有不同时代、历史阶段的具象化特征,能够指代特定的人物、身份、社会等信息。TikTok平台非遗短视频符号类别如表4所示。在样本短视频中,创作者运用了大量中华传统文化符号,如汉服、龙等国际受众耳熟能详的中国元素,符号的叠加营造了雅静的中国古典文化氛围。此外,不少创作者在视频中添加了新时代元素,如@VisitBeijing在《2023中国传统工艺振兴主题展在中华世纪坛开幕,此次活动展示了100多件传统非物质文化遗产工业品和创新产品》视频中展示了中国现代社会元素,呈现了中国经济繁荣、市民生活丰富的社会风貌。

3.内外视角叙事充分刻画非遗全貌

在叙事学中,叙事视角分为内视角和外视角。内视角以亲历者的身份参与叙事事件,而外视角则以旁观者的身份观察叙事事物[7]。

在样本短视频中,不少创作者为确保中国非遗以更生动、清晰的形式呈现在国际受众面前,往往从手艺人的视角进行拍摄,让观众了解被摄物体的变化过程。如@foodprofession发布的《糕点非物质文化遗产》视频以糕点师的视角沉浸式带领观众感受非遗美食的精雕细琢和手艺人的精湛工艺。此外,创作者还扮演游客、记录者、观赏者等角色,以第三人称的口吻,讲述非遗物件、非遗活动等。如在@ShenNiao发布的系列体验中国非遗的短视频中,摄影师和主人公刘玉保持着一定距离,跟随着刘玉的脚步拍摄他寻找非遗传承人、体验非遗技艺,向国际受众展示周边环境,使人物形象和非遗技艺呈现得更加客观、真实。

三、中国非物质文化遗产国际传播提升策略

(一)完善非遗传播体系

短视频具有短小精悍的特点,呈现新兴叙事的传播语态,因此贴合叙事的符号选择、吸引受众的叙事逻辑、趣味动人的主题设置是相关主体提升中国非遗国际影响力、增进国际受众文化认同感的有效途径。研究发现,当前中国非遗在国际传播网络中的传播仍存在符号元素守旧、叙事主题单一等问题。

一方面,在样本视频中,瓷器、毛笔等中国传统符号展示较多,这些已在国际享有盛名的传统符号的展示,虽然在一定程度上能够强化国际受众对中国传统文化的认知,但易使国际受众产生审美疲劳,固化其对中国非遗的认知。此外,在样本视频中,现代符号的展示还存在缺位现象,如仅有地方媒体账号

@VisitBeijing、网络红人@ShenNiao在其视频中呈现了中国的街景,这不利于立体、多元中国形象的塑造。因此R6J7qj1AntqVTCrlfKLqqw==,非遗短视频创作者应将传统符号和现代符号放至同等重要的位置,既从多元层面充分挖掘更富有中国文化内涵的传统符号,又应与时俱进更新叙事符号,采用更多体现中国特色社会主义现代化建设成就的符号,呈现拥抱世界、面向未来的中国形象。另一方面,样本短视频多聚焦中国非遗技艺,忽视了传统音乐、舞蹈、体育、美术等其他类型非遗的展示。非物质文化遗产类型多样,其蕴涵的文化内涵和民族精神也各具差异。非遗短视频创作者应了解各类非遗的独特魅力,从根源出发,寻找传播的突破口,不能将所有类型非遗以一贯的传播模态予以展示。非遗短视频创作者应结合非遗文化的差异性特点,以更生动、更形象、更易接受的拍摄角度带领受众沉浸式体验非遗文化。

(二)聚合多元主体力量

在全媒体传播场域中,官方话语和民间话语共同构成了我国对外传播中的重要力量。研究发现,样本短视频的创作主体存在主体分散独立、内容界限模糊等问题,各创作主体应明确自身在对外传播格局中的定位,加强合作交流,充分发掘自身优势,善于借助不同群体资源,形成一支专业化、规模化的外宣队伍。

其一,现如今越来越多地方政府在国际社交媒体平台建立账号,账号遇冷、活跃度不高等问题是其亟须解决的问题。地方政府作为构建具有中国特色的话语体系和叙事体系的区域力量,须了解其在整体对外传播格局中的位置。地方政府应立足“提升地方形象,讲述地方故事”的发展定位,处理好中央和地方的关系,将地方叙事作为国家叙事的一部分,努力淡化官方宣传色彩,并加强翻译人才培养,不断提升叙事能力和传播能力。

其二,当前,我国已形成以中央级主流媒体为主、地方主流媒体为辅的国际传播格局[8]。研究样本中,环球网(@Glamour China)、《中国日报》(@Xinjiang Vibes)在TikTok平台分别拥有200万和12万的粉丝数,多个短视频达到数百万的播放量。然而这些账号存在内容播放不连贯、原创精品视频不足等问题,大多数视频搬运于国内平台。因此,媒体机构应掌握短视频在国际社交媒体中的传播规律,加强专题议程设置,推出系列介绍中国非遗的视频。此外,中国外文局美洲传播中心(@China Chic)、教育部中外语言交流合作中心(@PaTh)等媒体机构更应积极开展国际交流合作,了解国际受众喜好,推出更有针对性的短视频内容。

其三,网络红人和自媒体因其独立性和辨识性从而在国际传播场域中有着天然优势,作为官方国际传播话语体系的补充,同时也作为官方话语体系的“缓冲器”[9]。研究发现,目前我国已涌现刘玉、阿木爷爷、沈丹等致力于传播和推广中国非遗的网络红人,而部分自媒体也通过碎片化的视频传播非遗文化。相关主体应将网络红人和自媒体纳入我国非遗国际传播矩阵,增强官民叙事合力,通过政策扶持、财政激励等手段引导和支持其产出优质的非遗传播内容。

(三)用好国际平台优势

TikTok平台作为我国的出海产品,在人工智能技术运用、内容社区生态化、社交属性商业化等方面具备优势,成为具有全球市场竞争力的社交媒体平台,在一定程度上打破了以西方为主导的媒介话语垄断格局,为我国文化输出打造坚实的沟通桥梁和传播渠道。我国短视频创作者应充分发挥TikTok平台的资源优势,强化对中国文化国际传播的探索与实践。

一方面,面对陌生的国际平台环境,我国短视频创作者首先应掌握平台规则,总结传播规律,探索爆款短视频的传播特性,从语言习惯、思维模式、话语叙事等方面寻找短视频内容与国际受众的契合点。我国短视频创作者可以通过标签设置、话题引导、主体联动等方式,利用人工智能和大数据算法提升中国非遗文化在国际传播场域中的曝光度。同时,我国短视频创作者应充分利用TikTok平台的商业属性,提升中国非遗文化的国际商业价值,拓宽中国非遗文化的海外市场,激发国际受众对非遗文化的兴趣,推进中国非遗文化产业的发展和建设。另一方面,我国短视频创作者应增强版权意识,加强对自身作品的版权保护。研究发现,样本短视频中有部分视频存在音频被移除的情况,声音和画面的割裂严重影响了视频播放效果。我国短视频创作者应主动加强与平台的沟通,合理维护自身权益,强化短视频账号的活力和吸引力。

此外,近几年来,随着西方国家对TikTok平台的围剿和打压,地缘政治风险加剧,TikTok平台在国际舆论场中受到侵犯隐私、数据保护等方面的质疑,平台的政治博弈仍在进行。但不可否认的是,短视频的发展趋势不可阻挡,TikTok平台已在西方国家国民生活中占据重要地位。我国短视频创作者既要巩固中国非遗在TikTok平台的舆论阵地,也要全面布局其他的国际社交媒体平台,建立提升中华文化软实力的可持续发展路径。

[参考文献]

[1]文旅部:截至目前,我国共有各级非遗代表性项目10万余项[EB/OL].(2023-12-14)[2024-06-14].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1785233152905281398&wfr=spider&for=pc.

[2]习近平:把中国文明历史研究引向深入 推动增强历史自觉坚定文化自信[EB/OL].(2022-05-28)[2024-06-14].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1734044943799682504&wfr=spider&for=pc.

[3]曹胜强,刘俊玲.跨文化视域下非遗翻译与国际传播思考:以《非遗里的中国》为例[J].中国广播电视学刊,2023(10):49-52.

[4]姬德强,张毓强.谁的TikTok:国际传播视野中的数字平台[J].对外传播,2024(04):68-72.

[5]国家级非物质文化遗产代表性项目名录[EB/OL].[2024-06-14].https://www.ihchina.cn/project.html.

[6]肖珺,张驰.短视频跨文化传播的符号叙事研究[J].新闻与写作,2020(03):24-31.

[7]钱燕妮.新闻报道的叙事视角[J].广西社会科学,2005(02):186-189.

[8]黄典林,张毓强.国际传播的地方实践:现状、趋势与创新路径[J].对外传播,2021(09):67-71.

[9]杨奇光,常江.搭建中国国际话语平台的民间力量及其实践路径[J].对外传播,2017(05):7-9.