《疡医大全》中鲜药运用规律及特点分析

摘要:目的 通过对顾世澄的《疡医大全》中使用鲜药的规律进行了分析和总结,为临床使用鲜药提供数据支撑与参考。方法 通过查阅总结《疡医大全》中关于中药鲜药的临床应用,输入Excel2016软件中建立数据库,对药物的使用频数、性味、归经、剂型等信息进行统计分析。结果 《疡医大全》中鲜药品种总计达120种,其中鲜药植物药76种,鲜药动物药44种;鲜药的使用频次共为288次,药性以寒、温居多,药味以甘、苦为主,归经以肺经、胃经为主,剂型以外用居多。在古方的应用上,使用鲜药频次最高的是臁疮(53次,18.40%)、癣(39次,13.54%)。结论 《疡医大全》所记载的鲜药来源广泛,多为道地药材,以外科疾病的外治居多,同时体现了顾护脾胃、以皮治皮的特色。

关键词:顾世澄;疡医大全;鲜药;文献研究;临床应用;脾胃;养阴

中图分类号:R249 文献标志码:A 文章编号:1007-2349(2024)08-0044-05

中医外治鲜药是指用新鲜植物或新鲜动物的整体、部分组织或取其汁液加工处理制成的外用药[1]。应用鲜药是中医外治的特色之一,具有深厚的历史沉淀。早在《五十二病方》中就有“取薯苽汁二斗以渍之,以为浆,]饮之”[2]的记载。但目前或因鲜药保鲜、储存技术局限,或因鲜药理论体系缺乏,使鲜药应用缺乏理论指导,临床应用不规范,均限制了鲜药的应用。而应用鲜药外治具有广阔的科研及开发前景,是研制中国原创性新药的重要基础[3]。清代顾世澄所著《疡医大全》是现存内容最丰富的一部古代中医外科全书,概书广泛收录了鲜药外治的各种方法。书中按中医外科疾病分门别类进行论述,其中应用鲜药外治较多的主要有“鹅掌风门”“肾囊风门”“臁疮门”等,共约60余种门类。本文从性味、归经、剂型、临床应用等方面系统整理了《疡医大全》有关鲜药的应用,并对其使用特点进行总结和论述,为今后鲜药的临床应用提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源 本文处方数据选取自顾世澄的《疡医大全》中含鲜药的处方药物的所有条文及附方。

1.2 数据预处理

1.2.1 纳入标准 所选处方参考2020年人民卫生出版社出版、凌云鹏点校的《疡医大全》[4]中有明确药物记载、治疗病症、方剂剂型以及使用方法的处方。选取带有“鲜”“汁”“生”“活”“露”等字眼的中药进行总结,同一味中药的不同用药部位或者不同的使用方法,则视为不同的药物。

1.2.2 数据规范化 参考《中国药典》[5]《鲜药的研究与应用》[6]以及相关的参考文献的中药名称,在数据统计分析前对处方所涉及到的药名进行标准化处理,防止异名同药、同名异药,如将“墙头上酱板豆草”规范为“马齿苋”,“羊蹄根”规范为“土大黄”等。

1.2.3 处方录入与核对 将符合上述资料入选标准的处方,由双人录入Excel数据库,为确保其准确可靠,由两人对数据进行审核,若出现分歧由第三方人员仲裁。

1.3 统计学方法 运用Excel软件对鲜药使用频次和鲜药的四气、五味、归经、剂型以及临床应用进行描述和统计。

2 《疡医大全》中鲜药运用规律分析

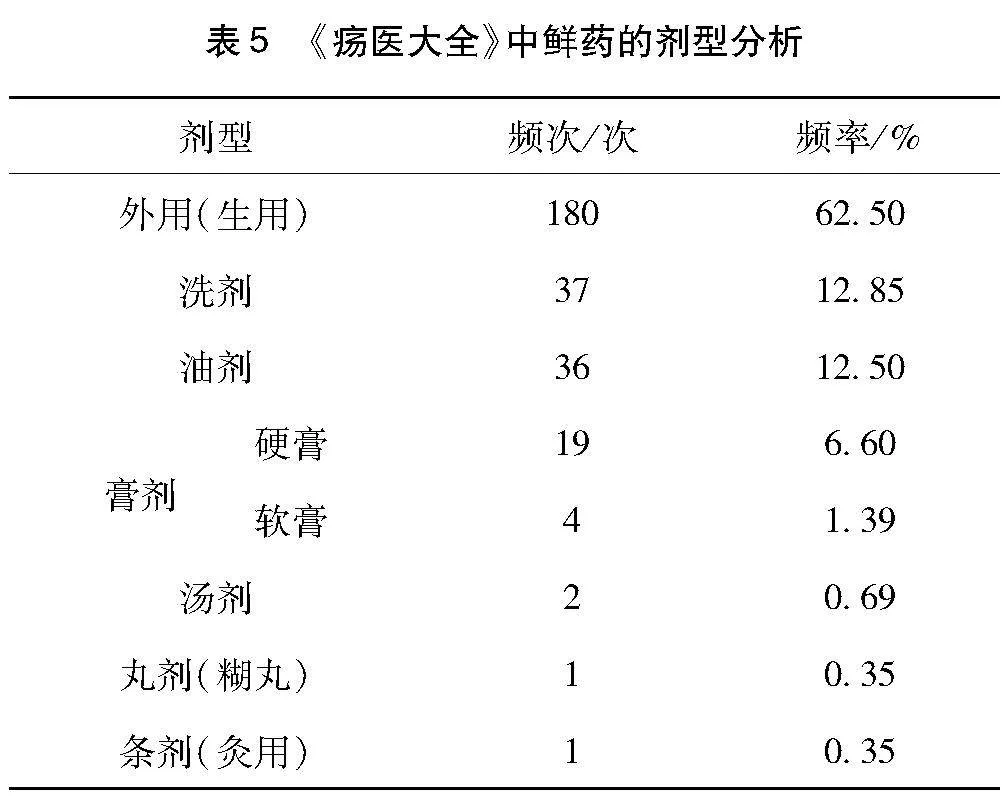

2.1 鲜药使用频次与频率分析 经统计筛选,全书共使用鲜药120种,其中植物药76种,动物药34种。全书使用鲜药频次288次,其中使用植物类鲜药和动物类鲜药出现频次和占比分别为202次,70.14%和86次,29.86%。频次排名前20的鲜药依次是:葱、生姜、猪板油、鸡子清、土大黄、鳝鱼血、生桐油、大蒜、荸荠、花椒、凤仙花、芭蕉根汁、蚯蚓泥、猪胆汁、蜗牛、冬青叶、桑白皮、荷叶、人乳、玉簪花,见表1。

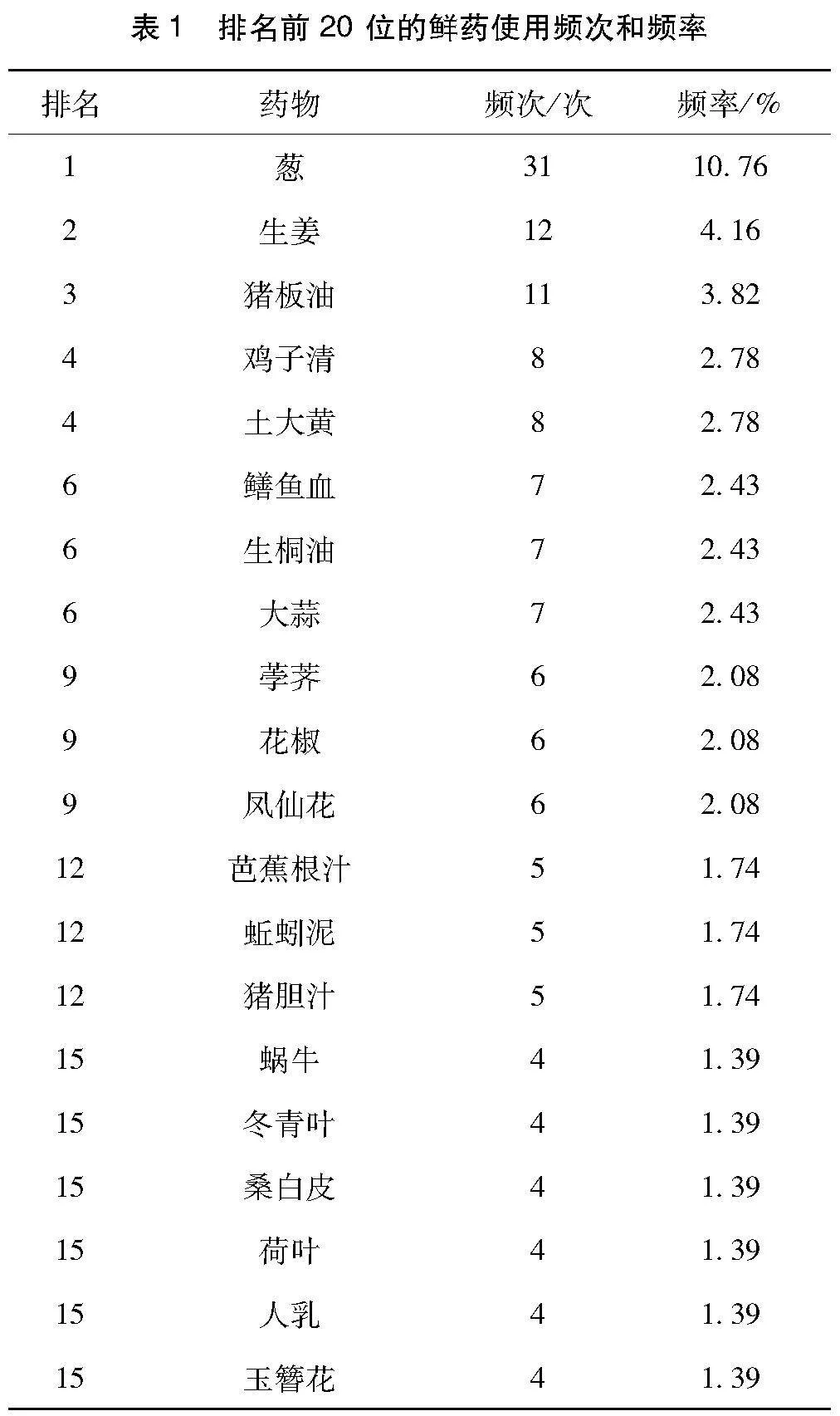

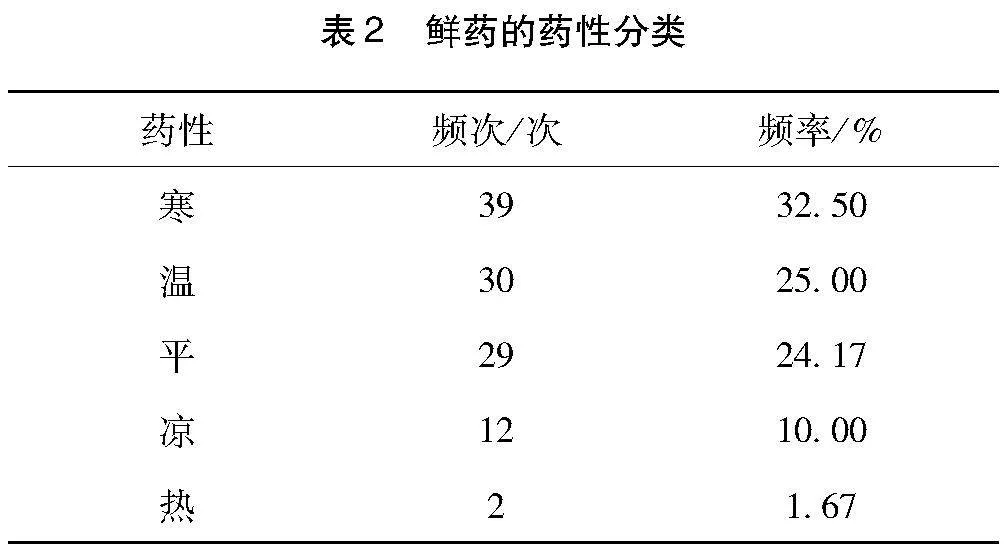

2.2 鲜药性味归经分析 对120种鲜药进行性味归经统计,其中按药性分类寒性药最多,有39种(32.50%)、温性药有30种(25.00%)、平性药有29种(24.17%)、凉性药有12种(10.00%)、热性药仅2种(1.67%);药味分类因存在一药多味,有的药味无从考证,药味频次中甘味药最多,频次为49次(48.83%),其次分别为苦味药33次(27.50%)、辛味药30次(25.00%)、咸味药14次(11.67%)、酸味药9次(7.50%)、涩味药(6.67%)、淡味药2次(1.67%);归经统计总频次为287次,其中归肺经的最多,为51次(42.50%),其次为胃、肝、脾、肾、大肠、心、膀胱、小肠,见表2~4。

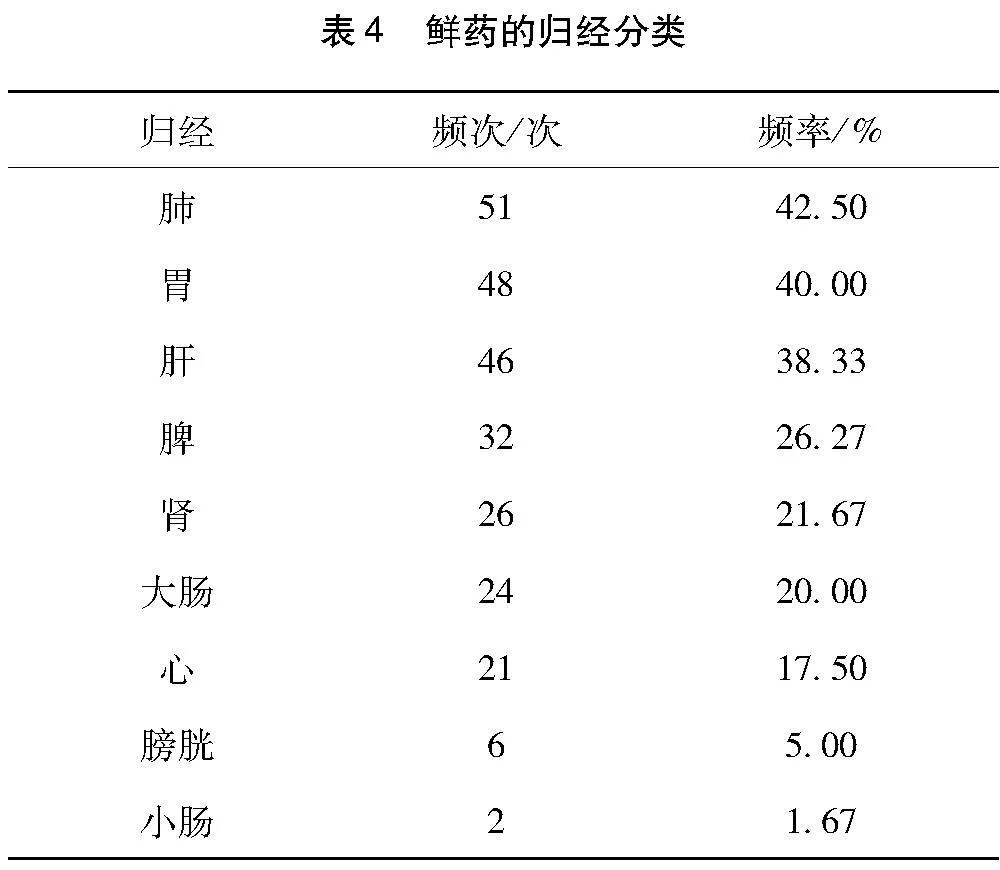

2.3 鲜药的剂型分析 经统计,《疡医大全》中含鲜药的方剂中,以鲜药的外用方最多,频次为180次(62.50%),其次为洗剂和油剂,分别为37次(12.85%)和36次(12.50%);膏剂的频次为23次(7.79%),其中以硬膏居多,频次为19次(6.60%),软膏4次(1.39);汤剂的频次仅为2次(0.69%);丸剂的使用为糊丸,条剂的使用为灸条,均使用1次,见表5。

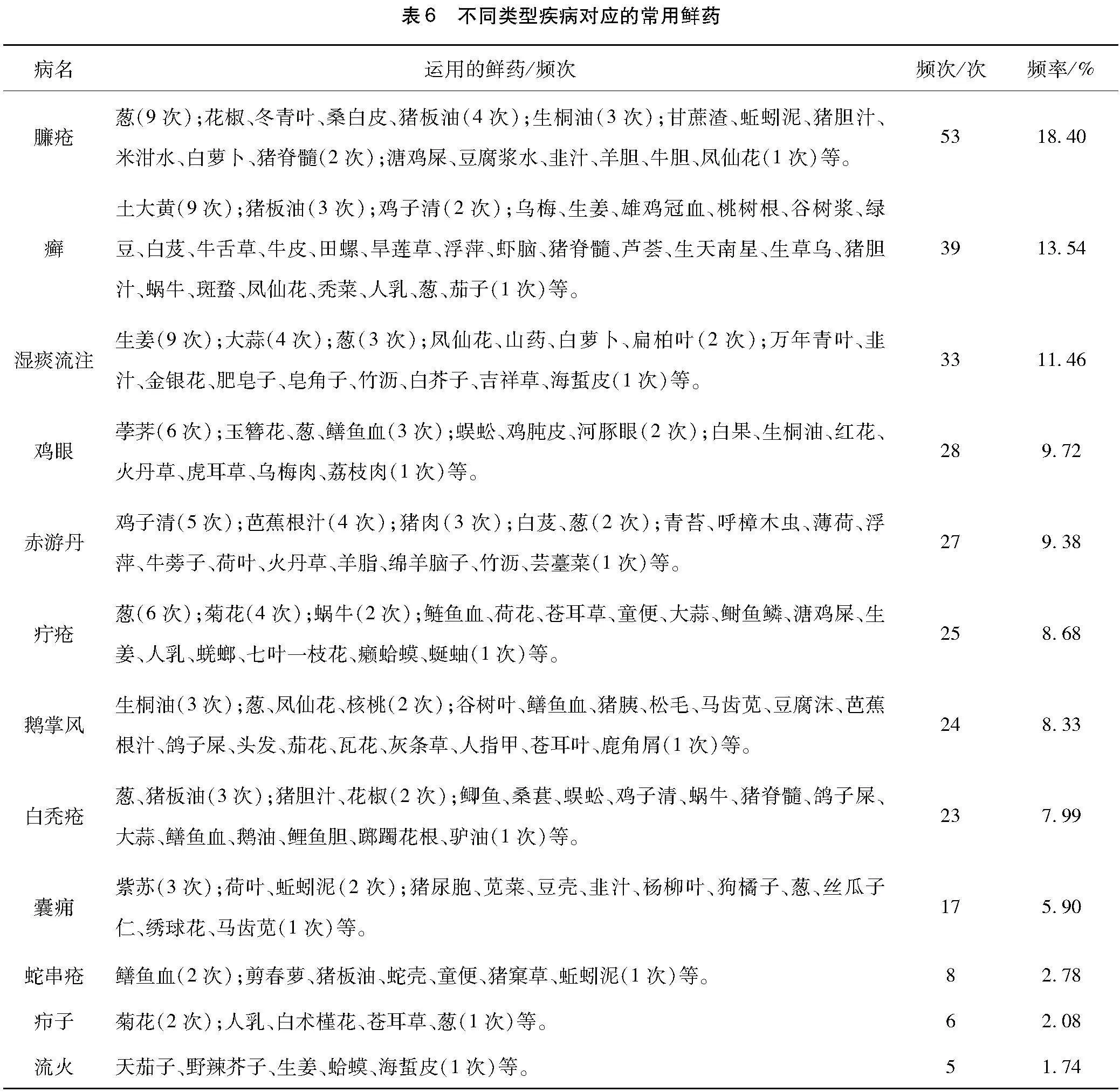

2.4 鲜药的临床应用规律 将书中涉及到的鲜药临床应用主治大致分为以下12类。经总结分析,《疡医大全》中使用鲜药频次最高的病症为臁疮53次(18.40%),其次依次是癣39次(13.54%)、湿痰流注33次(11.46%)、鸡眼28次(9.72%)、赤游丹27次(9.38%)、疔疮25次(8.68%)、鹅掌风24次(8.33%)、白秃疮23次(7.99%)、囊痈17次(5.90%)、蛇串疮8次(2.78%)、疖子6次(2.08%)、流火5次(1.74%),详细分类见表6。

3 鲜药运用特点总结

3.1 来源广泛,就地取材 《疡医大全》中共记载鲜药120种,植物类鲜药76种,所用部位包含植物的根(土大黄、桃树根),茎(葱、甘蔗渣),叶(冬青叶、荷叶),花(凤仙花、红花),果实(花椒、乌梅),种子(绿豆、白果)等方面;书中记载动物类鲜药44种,所用部位包括动物的皮毛(牛皮、海蜇皮),血肉(鳝鱼血、猪肉),内脏(羊胆、鲤鱼胆),粪便(溏鸡屎、蚯蚓泥)等,可见鲜药来源广泛。书中常用的20种

鲜药中,频次最高的是葱,高达31次,其次是生姜、猪板油、鸡子清等,均为常用药,且一药多用。如葱用途广泛,用法多样,其既可治疗“鹅掌风指甲变厚”,又可治疗“顽臁久不收口”,还可治疗“脚上肉刺鸡眼”、“风癣疥癞”等。此外,书药食同源的鲜药品种繁多,物美价廉,如“生姜、荷叶、白蜜、人乳、苋菜、马齿苋”等,此类鲜药常见于田间灶头,取用方便,安全无毒副作用,是祖国医学“药食同源”思想的体现[7]。顾世澄居于江南水乡,水网密布,水生植物资源丰富,可就地取材,如“鳝鱼血、浮萍、田螺、荷叶”等随处可见,入药随采随用,既缩短了获取药物的时间,又节约了药费[8]。

3.2 顾护脾胃,斡旋中焦 《疡医大全·凡例》中记载“疮疡虽曰外证,必先受于内,然后发于外”[4]。顾氏反对疡科“只仗膏丹,不习脉理”的以局部为主的治疗方式,治疗强调脾胃的重要性。通过对《疡医大全》中所载鲜药的归纳整理,反映出顾氏用药重视脾胃的思路,体现在以下4个方面。其一,鲜药药味以甘味最多,共使用49次,占48.33%,见于凤仙草、茄花、荸荠等鲜药。味甘能补、能和、能缓,甘味属土,多用甘药可调脾胃,此可见顾氏重脾胃之匠心。脾为太阴之脏,湿土同气,中阳虚损则水湿不化而生内湿。鲜药药味以苦、辛次之,分别占比27.50%、25.00%。辛开、甘和、苦降,辛味升散而宣通肺气,甘味护中而气机调畅,苦味下行而利水渗湿,一宣一和一渗,气机通则三焦畅,湿邪祛则脾胃健[9]。其二,鲜药归经以脾、胃经分别占比26.27%、40.00%。用药以归脾胃经居多,以补脾胃之不足。其三,书中常用的20种鲜药中,频次最高的是葱和生姜,均为健运脾胃的常用药。研究发现,大葱的总提取物对细菌中的白色葡萄球菌具有抑制作用,大葱皂苷对大肠杆菌和粪肠球菌有一定的抑制作用[10],此为大葱健运脾胃的间接证明。其四,从鲜药的临床运用来看,治疗臁疮运用鲜药最多为53次,占比18.40%,多运用葱、花椒、米泔水、蚯蚓泥等顾护脾胃的鲜药,因脾胃健运,气血充足,臁疮愈合亦迅速。总之,以上统计结果反映出《疡医大全》运用鲜药顾护脾胃、斡旋三焦的用药特点。

3.3 以皮治皮,重视外治 《疡医大全》中运用鲜药所治疗的病症大多为皮肤疾患,如臁疮、癣、蛇串疮、鸡眼等。顾氏善用皮类中药,运用“以皮治皮”的象思维治疗皮肤疾病,如以白海蜇皮治疗丹毒,以鲜桑树白皮治疗臁疮等。从鲜药的归经来看,以归肺经最多为51次,占比42.50%。《素问·咳论》载:“皮毛者,肺之合也。” 顾氏运用肺经鲜药治疗皮肤病,是对“肺主皮毛”思想的临床实践。此外,顾氏重视外治,从《疡医大全》中鲜药的剂型分析,鲜药汤剂内服仅仅占0.69%,绝大多用均为生用、洗剂、油剂等剂型外用。清代著名外治专家吴尚先在《理瀹骈文》中提出“外治之理即内治之理,外治之药亦即内治之药,所异者法耳”的中医外治理论,促进了中医外治的法的推广[11]。顾氏在《疡医大全》中运用外治法治疗皮肤病遵循了此理论。例如,“生葱和蜜捣敷患处,过一饭时,疔即拔出”,以味辛性温的葱外治解表以透散疔疮火毒。总之,《疡医大全》中用药精专,多以皮治皮,运用外治法治疗皮肤疾患。

4 小结

目前凡处方中开出鲜品,皆以干品代之,以至在中医临床处方中,“鲜”字几乎无见。长期以来,导致许多临床医生对鲜药在治疗某些病症上的特殊作用都产生了模糊认识,如任这种以干代鲜的现象发展下去,亦势必影响中医对某些病症的临床疗效,同时也将使这一长期临床实践中得到的宝贵经验濒临于失传。鲜药的应用虽然沿袭久远,但记载多为散在,因此对其进行总结、归纳、整理为当务之急。本文对《疡医大全》应用鲜药的性味、归经、功效、剂型、主治疾病等进行综合分析,以期为丰富中医临床治疗手段提供有力的支持。

参考文献:

[1]张小磊,匡淑一,宋亚刚,等.鲜药的临床应用特点及理论分析[J].中医杂志,2022,63(19):1812-1815.

[2]马王堆汉墓帛书整理小组.五十二病方[M].北京:文物出版社,1979:24.

[3]田硕,陈丹丹,胡兆东,等.鲜药的应用现状及作用机制新思考[J].中药药理与临床,2022,38(6):203-207.

[4]顾世澄.疡医大全[M].北京:人民卫生出版社,2020:4.

[5]国家药典委员会.中华人民共和国药典[M].北京:中国医药科技出版社,2015:1-6.

[6]郝近大.鲜药的研究与应用[M].北京:人民卫生出版社,2003:1-5.

[7]徐慕鸽,龚婕宁.《时病论》药引应用探析[J].吉林中医药,2017,37(6):636-638.

[8]汪如镜,龚人爱,邱根祥.雷丰《时病论》运用鲜药特色探析[J].浙江中医杂志,2021,56(7):477-478.

[9]刘启鸿,柯晓,杨春波,等.薛生白《湿热论》鲜药观探骊[J].中华中医药杂志,2022,37(5):2445-2449.

[10]李莹,于冰,杨尚军,等.药食同源植物-葱(Allium fistulosum)种植物的研究进展[J].药学研究,2022,41(5):326-330+335.

[11]宋玮,王楷,郭文辉,等.中医皮肤体表辨证体系的构建及意义[J].中华中医药杂志,2022,37(6):3003-3006.