疏肝健脾法治疗腹泻型肠易激综合症临床观察

摘要:目的 观察疏肝健脾方结合匹维溴铵治疗腹泻型肠易激综合征的安全性和有效性。方法 选取腹泻型肠易激综合征患者共150例,并将其分为3组(治疗组、对照1组和对照2组各50例),临床治疗组口服疏肝健脾方及匹维溴胺,对照1组口服匹维溴铵,对照2组口服疏肝健脾方,治疗4周前后收集3组病例中医证候积分、IBS疾病发生严重程度量表(IBS-SSS)积分、布里斯托(Bristol)分型评分、血清免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白(IgG)、5-羟色胺(5-HT)、胃动素(MTL)、生长抑素(SS)的分析评价诊断疗效和作用,在诊疗过程中通过不良反应评价安全性。结果 治疗组中医证候积分分数明显下降且程度大于对照1组、2组(P<0.05),治疗组和对照2组治疗后排便异常有效应答率的提高优于对照1组(P<0.05);治疗组IBS-SSS分数明显低于对照1组、对照2组,对照2组分数明显低于对照1组(P<0.05),治疗组较对照1组、对照2组IgA、IgG、MTL治疗后明显下降(P<0.05),SS水平对比对照1组、对照2组显著上升(P<0.05),治疗后治疗组、对照2组5-HT较对照1组明显下降(P<0.05),3组治疗中不良反应比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论 疏肝健脾方治疗腹泻型肠易激综合征可取得良好的疗效,其可能通过影响体液免疫及脑肠轴神经递质产生治疗作用,治疗安全,值得临床实践推广。

关键词:腹泻型肠易激综合征;疏肝健脾法;中西医结合治疗

中图分类号:R256.34 文献标志码:B 文章编号:1007-2349(2024)08-0033-05

肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)是一个缓慢功能性胃肠道病变,主要特点为与大便有关的腹痛以及大便习惯上的变化。因为缺乏经过证实或可靠的生物标志物,目前临床普遍认为肠易激综合征是一种排除性诊断。资料显示,西方国家IBS的发病率为3%~20%,我国的IBS发病率为1.4%~11.5%,近些年发病率也呈现逐渐上升趋势,IBS对患者生活质量(QOL)有负面影响,造成沉重的成本负担,并增加抑郁症dHrmonQ0v8wTFrJylCBcOHFi/pbBQ9kaGu8AmewOl5c=等精神疾病的风险[1]。腹泻型肠易激综合症(irritable bowel synDrome with diarrheal,IBS-D)是最典型的IBS亚型[2]。IBS-D的原因和发生机理尚未明确,但截至目前,已经发现下列原因协助解释IBS-D的发生:精神心理因素、胃肠道活动不良、对内脏的高度敏感、以及胃肠道感染等因素。因为病因及病理机制的不确定性,目前还未形成有效的、理想的IBS治疗方案[3]。西医的诊疗方法,大致包括非药物和药物疗法。非药物治疗则一般分为身心疗法、针灸、运动、膳食调整等治疗方式[3-5]。对于IBS-D的患者,临床常用阿片受体激动药、吸收剂等缓泻药、止泻药改善症状。但此类药物仅能缓解相关症状,无法改善疾病,且复发率较高[6]。许多患者不愿意继续使用药物,因为症状改善不明显[7]和治疗伴随的不良反应较多,如心血管疾病和缺血性结肠炎[8]。因此,迫切需要寻找有效治疗和管理这种疾病的方法。目前西医对IBS-D的发生机理认识不清,诊疗过程中表现时有重复,目前国外对本病的诊断缺少充分有效的手段,近年来中国许多研究者证明了中医中药治疗IBS-D手法多样、效果肯定[9]。中医学认为,脾胃虚弱和(或)肝失疏泄引起了IBS-D产生,病机在肝郁脾虚[10]。肝郁脾虚证为目前腹泻型肠易激综合症的最重要证型。目前中西医对本病都有较多的研究和探讨,本研究在此基础上,结合临床实践,使用自行拟定疏肝健脾方治疗IBS-D,分析临床疗效及治疗安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料 共选取2020年1月—2023年1月期间就诊,在南京市浦口区中医院的脾胃科门诊和住院部的IBS-D病人150例,并将其随机数字表法分为3组(治疗组、对照1组和对照2组各50例)。其中对照1组、对照2组因疗效不佳分别脱落3例,1例,临床治疗组入组50例,对照1组入组47例,对照2组入组49例,统计各组纳入病例基线资料包括性别、年龄、病程长短、BMI、中医证候分数平均数等,3组对比差异均无统计学意义(P<0.05),见表1。

本研究已通过南京市浦口区中医院伦理委员会批准,伦理号20220040。

1.2 纳入标准 (1)诊断符合IBS-D罗马IV诊断标准[11]及肝郁脾虚证的辨证标准的肠易激综合征患者[12]。(2)年龄在18~65岁之间。(3)知情同意。

1.3 排除标准 (1)确诊为传染性腹泻者(如痢疾、霍乱、寄生虫等)。(2)确诊为因炎症性肠病、肠结核、肠癌,以及其他因肝脏损害所引起的泄泻者。(3)同时具有重度的心、肺、肾功能不全。(4)精神障碍以及重度神经官能症者。(5)对试验药物敏感者。

1.4 病例剔除及脱落及终止标准 (1)对已研究药品中所含成分过敏者。(2)病人依从性较差,未能严格按医嘱服药,或在中途自我换药、加剂,效果无法确认或资料不全等在临床实践中出现了重大误差者。(3)患病住院,据医生诊断需要进行应急处置措施者。(4)科研过程中,出现严重不良反应发生情况,或者其他重大并发症影响,不能持续进行实验人员。(5)在实验过程中,提出退出实验人员。(6)由于其他各种治疗原因没有最终退出实验,丢失或导致死亡。

1.5 治疗方法

1.5.1 治疗组 口服疏肝健脾方及匹维溴胺。疏肝健脾止泻方,每日1剂,每次200mL,早晚饭后温服。中药由浦口区中医院煎药室统一代煎。组方如下:党参10 g,炒白术10 g,茯苓10 g,陈皮6 g,木香6 g,柴胡6 g,炒白芍15 g,防风10 g,诃子6 g。匹维溴铵(生产企业MYLAN LABORATORIES SAS,国药准字HJ20160396,50mg/片),每次50mg,每日3次,温开水送服。

1.5.2 对照1组 匹维溴铵,每次50mg,每日3次,温开水送服。

1.5.3 对照2组 疏肝健脾方,每日1剂,每次200mL,早晚饭后温服。中药由浦口区中医院煎药室统一代煎。

3组均以4周为1疗程,治疗期间治疗组和对照1组,对照2组均停用其他相关治疗药物。

1.6 观察指标

1.6.1 中医证候积分 描述病人的一般病症、体征(包括舌苔、脉象等)的治疗前后变化。病情分级量化评价指标参考2002年《中医新药临床研究指导原则》中对于泄泻的评估规定,依据疾病轻重程度,一般病症记0、2、4、6分,次症状记0、1、2、3分[13]。

1.6.2 根据对布里斯托(Bristol分型评分)[14]对大便类型的分析 4型:大便为香肠或蛇形,表层平滑而细腻;5型:大便较柔软,断面平滑;6型:排泄物为糊状,粗边蓬松;7型:排泄物为水样物,无固体块。

1.6.3 观察治疗前后的IBS疾病发生严重程度量表(IBS-SSS)的计分 IBS-SSS计分方式由腹胀情况、腹痛频率、腹胀深度、排便满意度和对生命的危害等共五分项构成,总分五百分,分数越高则临床表现越突出。

1.6.4 观察治疗前后血清免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白(IgG)、5-羟色胺(5-HT)、胃动素(MTL)、生长抑素(SS)水平变化。

1.6.5 用药前后观察并记录治疗中的不良反应。

1.7 疗效标准

1.7.1 临床疗效标准[13] 治愈:大便次数、时间和性质均完全正常,伴有症状和体征的减轻;显效:正常排便频率为每天二到三次,近似成形,或便溏时为每天一次,但伴有症状和体征总的分数较治疗前降低70%以上;有效:粪便的数量和质量均明显提高,但伴有症状和体征总分数较治疗前降低35%~70%;无效:不能满足以上要求者。

1.7.2 排便异常应答率评价 经治后大便性状属于Bristol大便分类表分型中5~7型的天数减少50%以上者,作为有效应答。

1.8 统计学方法 根据SPSS18.0,使用双侧检测,P<0.05被视为所检测的差异具有统计学意义;2组统计方法使用均数±标准差(x[TX-*3/8]±s)作为计量数据统计描述。采用配对t检验对比组内前后的不同,成组t检验则对比组间的差异。根据不同就诊组各次就诊的统计资料,使用频数(构成比)进行统计分析评价,对这类数据组间就诊前后的差异使用卡方检验;不符合正态分布数据用中位数(四分位间距)(M(IQR))表示,采用非参数检验比较组间差异。

2 结果

2.1 中医证候积分改善情况比较 见表2。

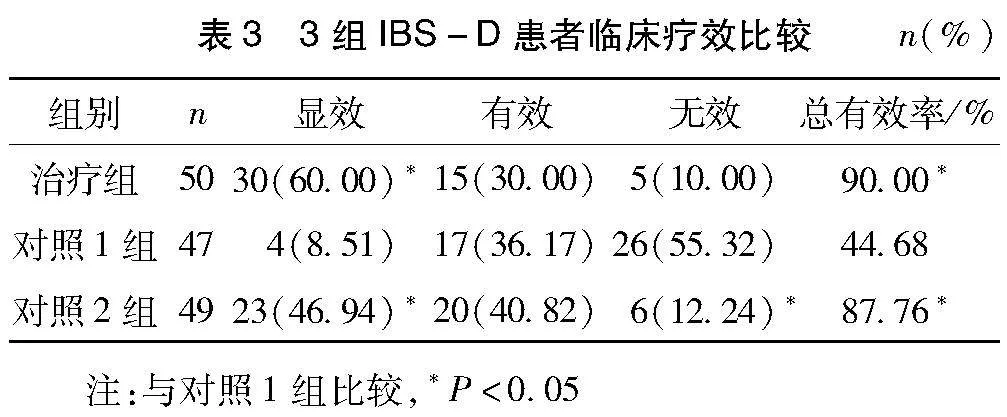

2.2 临床疗效比较 见表3。

2.3 布里斯托评分比较 见表4。

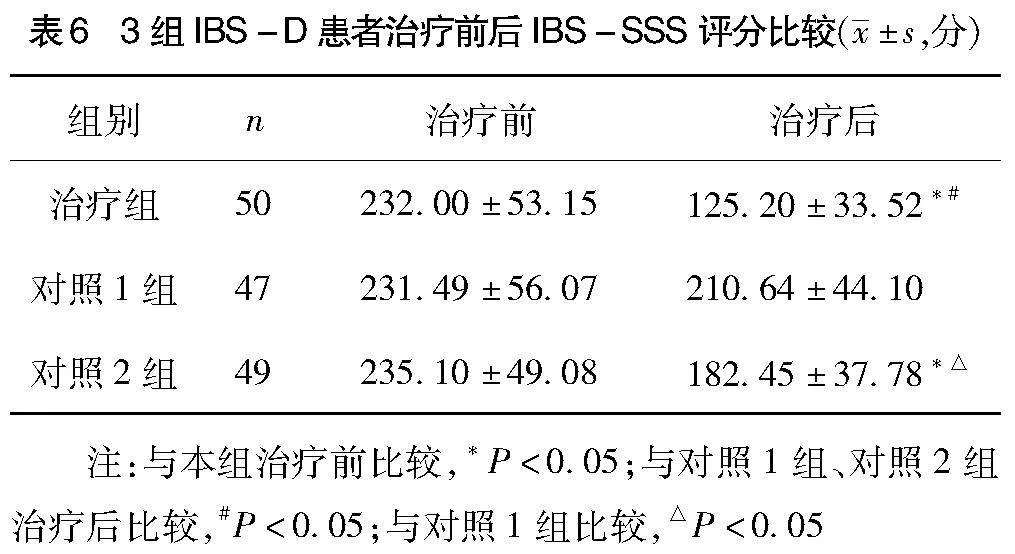

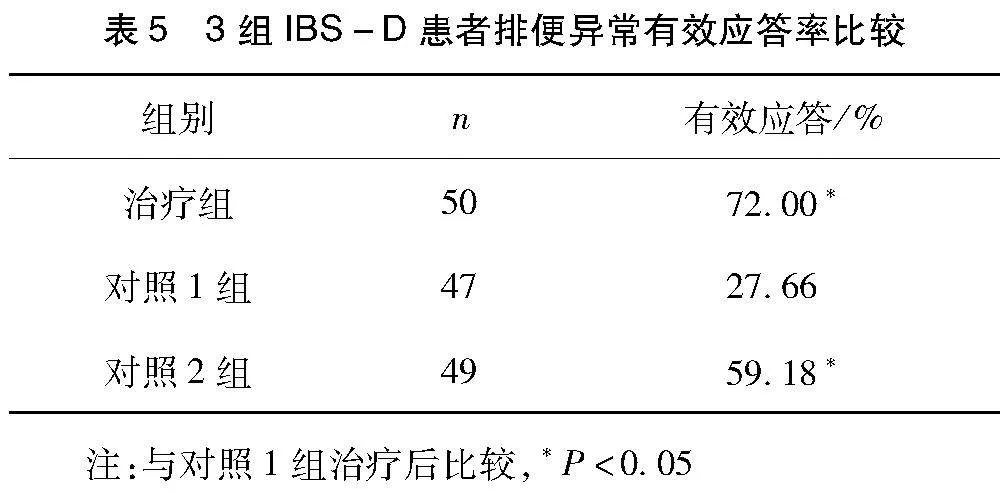

2.4 排便异常有效应答率比较 见表5。

2.5 IBS-SSS评分比较 见表6。

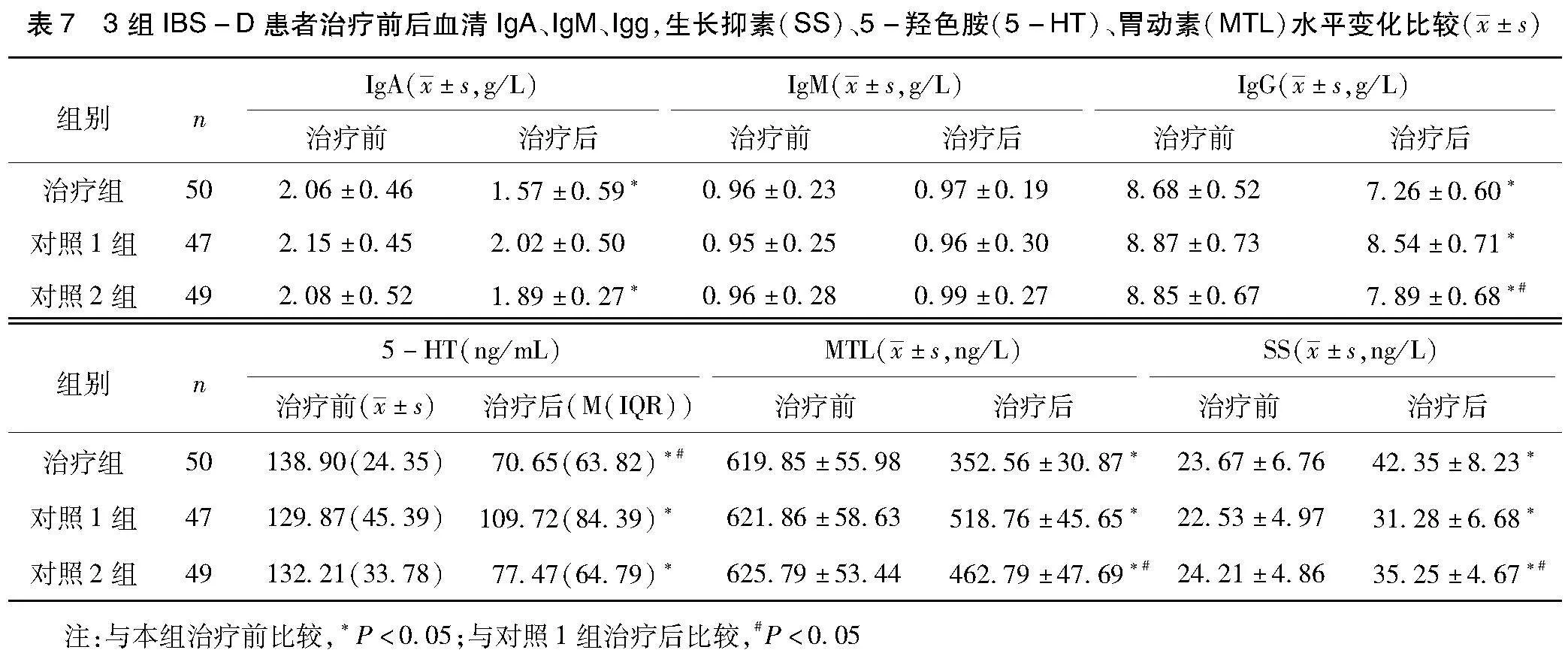

2.6 治疗前后血清IgA、IgM、IgG、生长抑素(SS)、5-羟色胺(5-HT)、胃动素(MTL)水平比较 见表7。

2.7 安全性分析 治疗期间,治疗组治疗过程中发现1例口干,计算不良反应发生率为2.00%,对照1组治疗过程中发现1例口干,1例精神困倦,计算不良反应发生率为4.25%,对照2组发现1例口干,计算不良反应发病率为2.04%,对比3组不良反应发病率差异无统计学意义(P>0.05)。

3 讨论

西医认为IBS-D的发病与精神因素、免疫激活、遗传、胃肠动力、内脏高敏感、感染等多种因素相关,其发病因素的复杂性决定目前西药对症治疗该病效果一般[15]。以匹那维溴铵为代表的钙拮抗剂抗痉挛药物在国内外指南中被公认为治疗IBS-D的首选药物,它价格便宜,容易获得,在控制IBS-D患者症状实践中发挥了重要作用,但其停药后症状容易反复[16]。中医学上认为IBS-D的产生与肠腑机能不均衡有关,而情志内伤诱致脾胃功能衰弱,又引起了肠腑机能的不均衡,而病首在大肠,又与肝、脾、肾有关,而肝郁乘脾又是IBS情志内伤的重要原因,因此根据“木郁达之”的诊断基础,在辨证论治基础上自拟中医方剂治疗IBS-D,是近年来的学术重点[17]。

肝脾不调型IBS-D,治以疏肝理脾为主,方中党参、炒白术为君药,以健脾补气、化湿助运;茯苓、陈皮以健脾化湿,木香、柴胡剂疏肝健脾、行气化湿,炒白芍酸寒,以柔肝健脾,缓急止痛,防风燥湿以助止泻,为脾经引经药,以白芍、防风配伍陈皮、白术为“痛泻药方”的方意,诃子涩肠止泻,全方共奏健脾化湿、涩肠止泻、疏肝理气之功。本研究表明疏肝健脾方单用及联和匹维溴铵对于IBS-D患者排便异常有效应答率、IBS-SSS积分改善效果均优于单用匹维溴铵。

内脏高敏感在IBS的发生、发展中起到了核心作用,内脏的敏感程度由以下各种原因所调控,过程中包括了心理情绪、免疫激活、脑-肠轴、消化道感染、肠道菌群失调、食物和遗传因素等几个层面。本研究选取免疫球蛋白、胃肠激素等观察,浅探其作用机制[3]。人体体液免疫主要由B细胞参与,其经抗原刺激后活化增殖为浆细胞,后者产生多种具有促进抗原结合抗体、激活免疫细胞发挥免疫调节作用的免疫球蛋白,据结构及分工可分为IgG、IgA、IgE、IgM、IgD 5类,其中IgD、IgE因含量低、致病性不明显而应用较少,故本研究以IgG、IgA、IgM为检测指标。其中IgG以单体形式存在,作用持续时间最长,是发挥抗感染作用最重要的免疫球蛋白,同时能增强部分免疫细胞的吞噬功能。IgA的含量次于IgG,且其稳定性和半衰期都不如IgG,主要作用是清除抗原,维持机体内环境的稳定[18]。血清中的免疫球蛋白以IgM为主,IgM与抗原结合能力较强,对细菌的吞噬和凝结作用高于IgG数百倍,但因其含量较少因此穿透力不足,并且存在体内时间较短,故对机体的保护功能不如IgG[19]。本研究发现,治疗组、对照2组治疗后IgG、IgA均较治疗前显著下降,组间比较发现,治疗组IgA的下降较两对照组更显著,治疗组和对照2组IgG的下降较对照1组更显著,提示疏肝健脾方可能通过激活体液免疫促使IgG、IgA发挥体液免疫作用从而改善患者症状。

胃肠激素分布于胃肠道及中枢神经系统内,是脑-肠轴的重要神经递质。5-羟色胺(5-hydroxytryptamine,5-HT),即血清素,是一个抑制作用的传导产物。在外周组织中,5-HT有着很好的收缩毛细血管和平滑化肌的功能。有资料[19-21]指出,5-HT能够控制胃肠肌电运动、增强肠蠕动,IBS患者在餐前与餐后5-HT水平出现显著差别,餐前5-HT水平明显提高,且乙状结肠运动系数显著增加;当敲除大鼠5-HT转运蛋白基因时,患者的胃肠液体分泌显著增加,出现腹泻现象,从而发现了5-HT水平与腹泻之间的直接关联。胃动素(MTL)存在于全部小肠,对胃肠运动、胃肠道对水电解质的输送产生影响。生长抑素(SS)对胃肠蠕动具有广泛抑制作用,松弛胃肠道平滑肌,抑制肠道蠕动,延缓肠道的排空时间,减少小肠对水和电解质的吸收[22]。本研究发现,3组患者治疗后5-HT、MTL、SS均较治疗前显著下降,组间比较发现,治疗组MTL、SS下降较对照组更为显著,提示疏肝健脾方治疗IBS-D通过调节脑肠轴神经递质,影响神经元兴奋性,提高机体痛觉敏感性,消除肠道敏感而产生相应疗效。近年来,中药在治疗IBS患者中应用广泛,张全昌等[23]对中药治疗IBS的分子机制进行了探索,发现从党参、防风、白及和甘草四味中药中提取的活性分子可作用于IBS-Dμ受体和δ受体双靶点从而有效减轻患者腹痛腹泻症状。未来我们将研究疏肝健脾方中活性分子,开发得到同时具有降低毒副反应和耐受性的IBS-D先导化合物。

本研究表明,疏肝健脾方治疗IBS-D可取得良好的疗效,相较于匹维溴铵,疏肝健脾方更好地改善了患者中医证候积分、IBS-SSS积分、排便异常有效应答率,其可能通过影响体液免疫及脑肠轴神经递质产生治疗作用,治疗不增加不良反应,具有良好的临床应用价值。

参考文献:

[1]张洁.肠易激综合征诊断及药物治疗的研究进展[J].世界临床药物,2019,40(5):302-309.

[2]Oka P,Parr H,Barberio B,et al.Global prevalence of irritable bowel syndrome according to Rome III or IV criteria:a systematic review and meta-analysis[J].Lancet Gastroenterol Hepatol,2020,5(10):908-917.

[3]姜菲,张新安.肠易激综合征非药物疗法研究进展[J].自然杂志,2020,42(6):51-58.

[4]Costa R J S,Snipe R M J,Kitic C M,et al.Systematic review:exercise-induced gastrointestinal syndrome-implications for health and intestinal disease[J].Aliment Pharmacol Ther,2017,46(3):246-265.

[5]Altobelli E,Negro V D,Angeletti P M,et al.Low-FODMAP diet improves irritable bowel syndrome symptoms:a meta-analysis[J].Nutrients,2017,9(9):940.

[6]CAngemi DJ,Lacy BE.Management of irritable bowel syndrome with diarrhea:a review of nonpharmacological and pharmacological interventions[J].Therap Adv Gastroenterol,2019(12):1-19.

[7]Mira JJ,Lacima G,Cortés GIL X.Perceptions of the public healthcare system from private-care patients with irritable bowel syndrome with constipation in Spain[J].Rev Esp Enferm Dig.2018,110(10):612-2010.

[8]Lembo A,Sultan S,Chang L,et al.AGA Clinical Practice Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome With Diarrhea[J].Gastroenterology,2022,163(1):137-151.

[9]陈思琪,朱焰,陈敏.基于国家专利的中药复方治疗肠易激综合征用药规律及核心处方作用机制研究[J].中国中西医结合外科杂志,2023,29(2):197-203.

[10]中华医学会消化病学分会胃肠功能性疾病协作组,中华医学会消化病学分会胃肠动力学组.2020年中国肠易激综合征专家共识意见[J].中华消化杂志,2020,40(12):803-818.

[11]Drossman DA,Hasler WL.Rome Ⅳ-functional GI disorders:Disorders of gut - brain interaction [J].Gastroenterology,2016,150(6):1257-1261.

[12]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,1993:96.

[13]肠易激综合征中医诊疗专家组.肠易激综合征中医诊疗专家共识意见(2017)[J].中医杂志,2017,58(18):1614-1620.

[14]Lewis S J,Heaton K W.Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time[J].Scandinavian Journal of Gastroenterology,1997,32(9):920-924.

[15]Wang Z,Xu M,Shi Z,et al.Mild moxibustion for Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea(IBS-D):A randomized controlled trial[J].J Ethnopharmacol,2022(10);289:115064.

[16]Jiang X,Guo X,Zhou J,et al.Acupuncture and Moxibustion in the Treatment of Adult Diarrhea Irritable Bowel Syndrome:A Network Meta-analysis[J].Comput Math Methods Med.2022(28);2022:9919839.

[17]纪红.疏肝健脾法中药汤剂治疗腹泻型肠易激综合征的临床研究[J].当代医药论丛,2024,22(4):144-146.

[18]李奎武,储浩然,阮静茹,等.基于SCF/c-kit信号通路探讨艾灸干预对腹泻型肠易激综合征大鼠免疫功能稳态的影响[J].中国针灸,2023,43(2):177-185.

[19]黄柳向,朱楚月,旷思敏.痛泻安脾汤对腹泻型肠易激综合征大鼠5-羟色胺、5-羟色胺转运蛋白的影响[J].中医学报,2020,35(5):1034-1039.

[20]王思玉,彭美哲,李享,等.健脾安肠汤联合匹维溴胺治疗肠易激综合征的临床疗效及对血清5-HT、CGRP、SP、VIP水平的影响[J].现代生物医学进展,2019,19(13):2476-2480.

[21]赵义红,王菲,娄静.小檗碱对腹泻型肠易激综合征大鼠肠屏障功能、炎症反应及NF-kB p65的影响[J].华西药学杂志,2019,34(6):592-596.

[22]马巧宁,田丹丹,雷宏斌,等.颊针治疗功能性消化不良的临床疗效及对血清促胃液素、胃动素水平的影响[J].中国民间疗法,2022,30(15):79-113.

[23]张全昌,田川,于丹,等.腹泻型肠易激综合征中药筛选及靶点机制研究[J].辽宁中医杂志,2015,42(4):688-694.