依托情境开展汉字文化教育的策略初探

【摘 " 要】课堂是落实汉字文化教育的主阵地。在汉字文化课上,适切的情境能够有效助力学生学习汉字。以《给熊奶奶读信》一课的教学为例,教师依托学生喜欢的童话故事,基于汉字的古文字字形创设多种情境,激发学生真实的情感,让学生代入故事角色,进行观察和想象,深入体会汉字的文化意蕴,有效提升汉字文化素养。

【关键词】汉字文化教育;情境;识字

汉字是中华优秀传统文化的重要组成部分,蕴含着丰富的文化信息。在学生系统识字的过程中,有必要开展汉字文化教育,使其汲取民族智慧,建立文化自信。课堂是落实汉字文化教育的主阵地。除了教学教材上的内容,教师还可着眼儿童生活,结合统编教材,开发一系列主题式汉字文化课程。比如,以学生熟悉的四季为主题,引导学生探究相关汉字的流变。

在教学此类课程时,创设适宜的情境,能够有效助力学生学习汉字文化。以四季主题系列课中的冬季主题课《给熊奶奶读信》为例,本课安排在三年级上学期,旨在引导学生探究、学习一系列与冬季相关的汉字。课文《给熊奶奶读信》续编自浙江省教育厅教研室编写的《语文作业本》三年级上册语文园地二中的童话故事,讲述了熊奶奶先后收到孙子小熊寄来的两封信,由于老眼昏花需要请人读信的故事。在这堂课中,教师用古文字写了这两封书信,请学生为熊奶奶读信,引导学生主动参与学习,吸引学生探究书信当中呈现的“雪”“寒”“春”的古文字形体,在生活化的情境中建构起对汉字的科学认识,实现汉字文化、儿童生活与阅读表达有效融合。

一、聚焦目标,依据字源呈现情境

“教学目标是情境的灵魂”,情境的创设要以目标为导向。汉字文化课的教学目标是引领学生掌握汉字,深入了解相关文化。因此,课堂情境必然要围绕这一目标进行设计。

(一)重视汉字本身的情境感

在学习《给熊奶奶读信》前,学生已经在第一堂冬季主题课中,了解了“冬”“冰”的字形流变过程,能说出古人对“冬”和“冰”这两种事物的认识。在此基础上,《给熊奶奶读信》一课选取汉字“雪”“寒”“春”作为教学重点,这是因为这些汉字本身就具有情境感,形与义浑然一体,能达到形美感目、意美感心的教学效果。

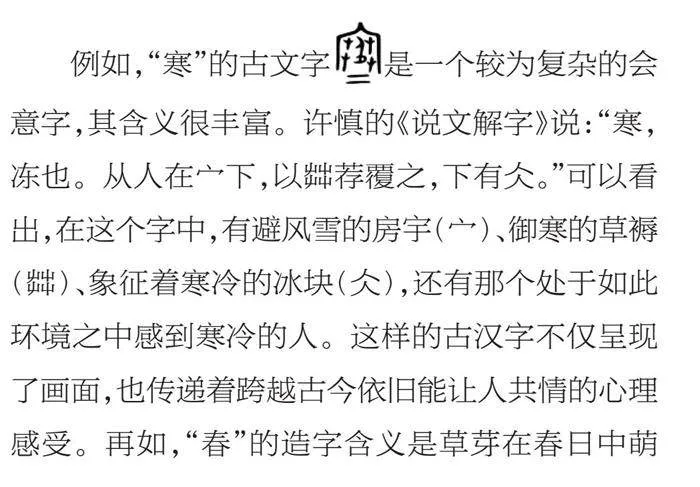

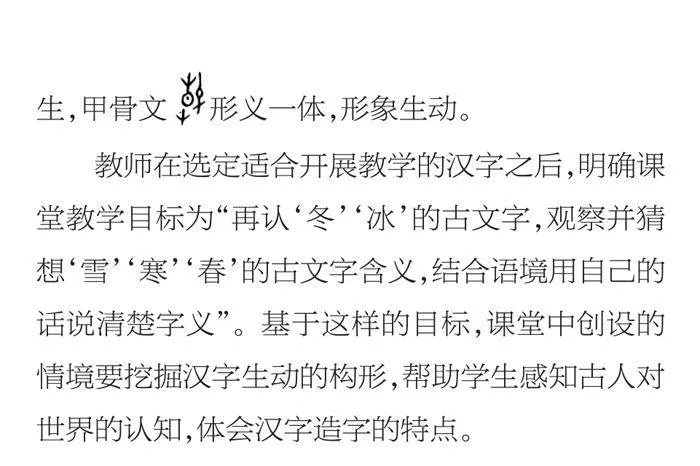

例如,“寒”的古文字是一个较为复杂的会意字,其含义很丰富。许慎的《说文解字》说:“寒,冻也。从人在宀下,以茻荐覆之,下有仌。”可以看出,在这个字中,有避风雪的房宇(宀)、御寒的草褥(茻)、象征着寒冷的冰块(仌),还有那个处于如此环境之中感到寒冷的人。这样的古汉字不仅呈现了画面,也传递着跨越古今依旧能让人共情的心理感受。再如,“春”的造字含义是草芽在春日中萌生,甲骨文 形义一体,形象生动。

教师在选定适合开展教学的汉字之后,明确课堂教学目标为“再认‘冬’‘冰’的古文字,观察并猜想‘雪’‘寒’‘春’的古文字含义,结合语境用自己的话说清楚字义”。基于这样的目标,课堂中创设的情境要挖掘汉字生动的构形,帮助学生感知古人对世界的认知,体会汉字造字的特点。

(二)在情境之中引导观察想象

情境的创设要牢牢把握住汉字文化教育的本质,充分尊重学生的主体性,紧紧围绕汉字形体,引导学生展开观察、想象,把握汉字的特征。在课堂上,学生有时能准确地理解汉字字义,有时则偏差较多。无论对错,都要鼓励学生大胆猜想。正是在细致观察和丰富想象中,学生搭建起了自身与汉字沟通的桥梁。

例如,《给熊奶奶读信》一课中出示了“春”的多种甲骨文形体。

师:看,“春”的甲骨文形体还有很多呢!看着这些古汉字,你有什么发现?

生:都能看到一个太阳。

师:为什么要把太阳画在春天的图景里呢?

生:我知道,一定是春天到了,太阳很暖和。

师:是呀,春日迟迟,多美的景象啊!还能观察到什么?

生:我感觉这个字里好像有一个孩子,可能是春天到了,孩子们都出来玩了。

生:我猜想刚刚他点的那部分应该是一株发芽的小草。

在上述教学过程中,教师积极关注学生观察字形时的感受,引导学生说出自己对字形的理解,给他们留足了想象与探究的空间。依据汉字本体情境,学生能够充分展开想象,在脑海中描绘出春日图景。

二、依托童话,推动完成情境任务

李吉林老师认为“情境的本质是人为优化的环境”。适切的情境让学生的好奇心与求知欲得到激发,驱使他们主动投入学习活动。

《给熊奶奶读信》这篇童话契合学生的阅读兴趣,传递真善美。课堂上,教师沿用“给熊奶奶读信”的文本情境,设计了探究古汉字的语言实践活动,使学生拥有真实的情感体验。

(一)续编故事,代入角色

在学生熟悉原有故事的基础上,教师续编故事:“冬天到了,小熊又给熊奶奶寄来了一封信。熊奶奶年纪大了,请你帮她读读信吧!”随后出示第一封古汉字书信(如图1)。

在学生读完第一封信后,教师继续讲故事:“在这个寒冷的冬天,许多树已经睡着了。小熊也该躲进自己的房子里准备冬眠了。冬眠之前,他写了一封信给熊奶奶。请你细看小熊的信,猜猜他想说什么。”随后出示第二封古汉字书信(如图2)。

这两封信的内容由多个古文字组成。第一封信描画了大雪落在树林中的场景,“雪”“冰”的古文字形象地展现了冬天的寒冷;第二封信中,“寒”“雪”“春”三个古文字展现了一幅人在冬天里期待春日到来的画面。

教师设计读信的情境,旨在让古汉字融入学习任务。在讨论两封信的过程中,教师引导学生猜想古文字的含义,给予其自由发挥的空间。学生成为故事的亲历者,通过担任读信的角色,主动地参与学习。他们带着“我要帮助小熊,给熊奶奶读信”的心理,调动多感官,认真地观察、解读两封信所传达的内容,想象与亲人交流时的语言与语调。情动而辞发,在情感充沛时,表达的欲望便自然而然地产生了。

(二)互学评价,优化表达

课堂中的情境是一以贯之的,评价自然也要贴合情境。在互学评价的环节中,教师引导学生代入角色,展开思考。

师:如果你是熊奶奶,当你听到这样的信,你心中有怎样的感受?

生:我会觉得很幸福,因为我的孙子一直很记挂我,很关心我。

生:他读得很亲切,我会很开心,会露出笑容。

……

师:如果你是小熊,你知道自己的信被这样读出来,你又是怎么想的呢?

生:我觉得他读得很好,说出了我信中的意思。

师:你们都很满意,看来这位读信人很不错呢!

可以看到,这样的互动和交流使得课堂的情境更加圆融。师生之间、生生之间的语言充满温暖,也让评价充满趣味与智慧。身处情境中,学生不仅关注自己的话语该怎么表达,还愿意关注别人的话语,学习优化自己的表达。

三、多元联结,让情境内涵更丰富

汉字源于生活。因此,在汉字文化课上,创设情境任务时还应当多元联结,丰富学生的阅读经验,唤醒学生的生活经验,使其认知获得提升。

(一)联结文本,丰富联想

课堂中联结合适的文本,能起到有效延伸和拓展的作用,让学生更好地感受汉字文化。

第一封信中包含“雪”“冰”“木”的古文字。在学生观察、想象、自由表达后,可适时联结统编教材三年级上册《美丽的小兴安岭》中描写冬天雪景的文段:“冬天,雪花在空中飞舞。树上积满了白雪。地上的雪厚厚的,又松又软,常常没过膝盖。西北风呼呼地刮过树梢。”这样的冬日景象与古文字书信呈现的冬景是贴合的。教材中优美语句的重现,能够帮助学生更好地完成给熊奶奶读信的任务,提升学生的表达质量。

第二封信中包含“寒”“雪”“春”的古文字。此时,小熊窝在家中,外面很寒冷。此处可链接学生已经积累的古诗《夜雪》“已讶衾枕冷,复见窗户明。夜深知雪重,时闻折竹声”,补充课外文本——梁实秋的《雪》:“冬夜拥被而眠,只觉寒气袭人,蜷缩不敢动,凌晨张开眼皮,窗棂窗帘隙处有强光闪映大异往日,起来推窗一看——啊!白茫茫一片银世界。竹枝松叶顶着一堆堆的白雪。”通过古诗和现代文对照着读,学生发现古人和今人对冬天有着共同的感受。正是这共通的情感,让大家能够读懂古文字、理解文本。

这些美的文段能带给学生美的享受。学生在诵读、感知的过程中,联结汉字本身呈现的情境,触发感想,对语言产生认同感,更愿意去亲近汉字。

(二)联结生活,促进理解

在汉字文化课堂中,教师可以充分挖掘与学生息息相关的生活因素,让知识变得生动形象、可感可触。

例如,在“春”字的教学中,学生能比较顺利地认出甲骨文中表示太阳、小草的部分,但对描画发芽的部分普遍比较茫然。此时,教师需要出示生活中种子发芽的情景,让学生观察种子发芽的过程,展开跨学科学习。这样,他们能更好地理解“春”的造字由来。

由此可见,情境创设要关注学生的生活体验,唤醒已知,使新旧知识产生勾连。学生的脑海中产生画面,自然能拉近他们和古文字的距离,从而更好地理解汉字的文化意义。

正如李吉林老师所言,好的情境在学生记忆里留下的不仅是表象、概念,还有思想、情感。《给熊奶奶读信》一课中创设的情境是适切的、能引发真情的。在汉字文化教育课程的实施过程中,教师应持续优化情境创设策略,有效提升学生的汉字文化素养。

参考文献:

[1]荣维东,刘建勇.语文学习情境的学理阐释与创设策略[J].语文建设,2022(5):14-18.

[2]王灿明.情境:意涵、特征与建构:李吉林的情境观探析[J].教育研究,2020,41(9):81-89.

[3]左民安.细说汉字[M].北京:华语教学出版社,2021.

(浙江省舟山市南海实验学校惠民桥小学校区)