马克思和恩格斯论陶器的产生与传播

【摘要】现以马克思和恩格斯关于陶器的产生与传播为指导思想,探究中国先商时期的陶器何以成为一种器物媒介,以器物作为传播载体如何无形中记录了当时的社会生活,同时成为文学艺术创作的原始起点。陶器的交往特性,主要体现在人内交往、人际交往以及群体交往的过程中。陶器的交往特性贯穿陶器从产生到传播的整个过程,这一过程背后有一个共同的因素——人类的“需要”。每一个时代器物媒介的变化实质上都是为适应当时的人类需要随之而来的。需要是推动媒介进步、技术革新的根本推动力。先商陶器这一个小小的器物,可以勾连起媒介的历史和未来。

【关键词】马克思和恩格斯;陶器的生产;先商陶器;媒介;交往;传播

中国的传统文化中,陶器占据着重要的历史地位。一般而言,陶器的研究对于考古学家、人类学家及历史学家有着非常重大的意义,他们可以借此探究当时社会的组织、经济情况及文化发展的状况,有助于推论出有关文化的日常生活、宗教、社区关系、世界观及其对宇宙的理解等。因此对陶器的研究就是一种考古学、历史学、人类学、社会学等多方面学科的交叉研究。陶器的发明是多源的,世界上最早的陶器仍在不断被发现,最早的年代也在不断往前刷新,只要具备了必要的环境条件,任何古代农业部落、人群都有可能独立制作出陶器,它是人类在长期生活实践中各自独立创造出来的,作为一种结合了人类物质劳动与精神劳动的独特产品,它拥有悠久的历史。目前最古老的陶制容器是2012年发现于中国江西仙人洞文化遗址的陶器罐碎片,大约可追溯到公元前2万年至前1.9万年。

一、马克思和恩格斯论陶器的产生和传播

马克思在《资本论》第1卷里41次提到现代陶器业、陶制品、制陶工人被残酷压榨的情形;在《资本论》第2卷里提到陶器业的特征:“在许多产业部门,产品要经过一个干燥过程,例如陶器业。”[1]显然他对这个行业十分熟悉。他在著名的《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》里,34次提到古代陶器和制陶术,还在笔记里专门写了一段关于制陶术的分析,标题是“关于制陶术,特别是野蛮时期低级阶段的制陶术”。[2]他赞同人类学家路易斯·亨利·摩尔根的分析,认为陶器出现于人类早期三个阶段(蒙昧期、野蛮期和文明期)的第一个阶段(蒙昧期)向第二个阶段(野蛮期)转变的过程中,是蒙昧期结束和野蛮期开启的标志。

恩格斯在《英国工人阶级状况》里9次提到英国的陶器业和陶工的生活和斗争,论述了英国现代陶器业的诞生:“陶器的生产,这种生产在1763年左右由于约瑟亚·威季伍德而获得了特殊的意义。他开始根据科学原则制造陶器,促进了艺术风味的发展,并且在北斯泰福郡8英里见方的一片地方建立了陶器厂(potteries),这地方从前是一片不毛之地,现在却布满了工厂和住宅,并且养活了6万以上的人。”[3]在他著名的著作《家庭、私有制和国家的起源》中,8次提及陶器和制陶术的历史,与马克思关于陶器的观点完全相同。

比照摩尔根和马克思、恩格斯对古代人类发展阶段的划分,中国传说中的“五帝”(公元前26至前22世纪)相当于马克思所说的人类蒙昧期的中后期,而前期可以追溯到仰韶文化(公元前50世纪至前30世纪)。唐尧时期有一位叫“陶”的人发明了烧红的泥罐,后人便称其为“陶器”,该地叫“陶城”(今山西省永济市张营乡陶城村一带)。虞舜在陶城开了制陶作坊,制作的陶器美观耐用,后人尊其为窑神。这和马克思所说蒙昧期的高级阶段“以制陶术的发明而告终”[4]相吻合。

但就较新的发现看,中国的制陶术远早于唐尧和虞舜时代。仰韶文化后期,即公元前40世纪至前30世纪,中国的陶器已经比较发达。本文第二作者于1999年参观郑州大河文化遗址,这里是仰韶文化、龙山文化、夏商文化的遗址接续之地。看到了6000年前中原人的房屋墙壁和房内的各种土台(睡觉和放置器物用)、地面等,是整体用烧制陶器的方式“烧”出来的;出土的彩陶虽然较为古朴,陶片却是太阳纹、日晕纹、月亮纹和星座纹。最为简朴的陶器是70具“儿童瓮棺”,约半米高,粗糙的黑色陶器呈阳具状,闪着星点云母光泽。这反映了先民的一种认识,死去的婴儿葬于阳具状物中,意味着来世再生。这类远古陶器无声地记载了那时先人的历史观念。

马克思和恩格斯关于人类蒙昧期和野蛮期低、中、高的发展分期和特点的论述,理论上是正确的,但对各个不同地区而言,环境的不同会造成不同发展期的交错和叠加。本文仅涉及先商时期,即从五帝传说到禹建立夏朝的初期,那时中华文明进入了相当于马克思所说的人类野蛮期。野蛮期的高级阶段,有了关于夏篆、夏禹书、禹王碑的后世记载;此时的制陶业成为独立的产业,陶器种类多样,纹饰精美。这些与马克思和恩格斯所说的人类野蛮期的特征相吻合。商朝是中国第一个明确出现文字的朝代,安阳商都殷墟等处发现甲骨文和金文。马克思认为“文明时期从……文字记录的创作开始;石刻象形文字与此对等”[5],由此,商朝应该算进入了马克思所说的文明时期,这一时期出土的陶器上的文字刻符,说明陶器充当了文字的载体。

本文以先商时期的陶器为例,以马克思和恩格斯关于陶器的产生与传播的论述为指导,讨论夏朝管辖的地域和同时期商朝始祖活动地区陶器的交往特征。目前对于先商时期陶器的研究大致可分为三类:第一类是关于先商陶器的考古学研究;第二类是先商陶器的美学研究;第三类是先商陶器文化交流研究。目前缺乏从传播角度对陶器的研究,先商时期的陶器更罕见。本文从器物体现生活和交流文化的角度,探讨先商时期陶器所体现的交往特性,主要以“齐家文化”(距今4000年)为代表所涉及的北方地区陶器;“二里头遗址”(距今3800年)为代表的二里头文化所涉及的中原地区为主,同时包含同一时空范围内的其他陶器。

二、陶器——一种器物媒介

从泛媒介的视角看,媒介指一切信息传递的载体、渠道、中介物、工具或技术手段,是人与人、人与物、物与物之间的中介物,是此物与彼物、此人与彼人发生关系的介质或手段。[6]如果我们把媒介理解为使双方或多方的人或事物发生联系的各种中介和技术手段,那么陶器——这一远古人类的器物工具就成了一种媒介。陶器的本质是用具,可以分为生产工具和生活用具。先商时期的陶器器形有杯、盆、碗、盘、罐、壶、瓶、杯、豆、钵、盉、斝、鬲、甑、尊、瓮等,这些器物大大改善了人类的生活条件,逐渐成为人们日常生活中不可缺少的用具,扩展到生产、生活和审美的各个领域。某种意义上说,陶器几乎参与了当时所有的社会生活。

从古至今,人类的很多用具本身都具有一定的媒介性质,器物本身作为传播载体可以记录当时社会生活的各种现象。随着大量先商时期考古学遗存中的陶器挖掘,可以看到陶器作为一种媒介,再现了先商时期的人体和动物形象、创造性发展了抽象符号,成为文学艺术创作的原始起点,传达了时代信息,使得陶器成为了解先商社会的一个中间媒介。

马克思注意到:“易洛魁人用小的人面像来装饰他们的坛罐和烟斗,就像肖像徽章一样附在上面。”[7]像他谈到的是陶器上的人形塑造。以人体为原型形塑或附在陶器表层的人体形象的陶器,体现了先民们对人体自身的认识和把握,也是他们自我形象和人体形态的早期再现和描绘。[8]先民们通过把人体自身的部分器官或人的整体形象以一种外在于人的状态表现在器物上,某种程度上便实现了人自身形象与人的实体——身体的脱离,也就实现了对人的整个形象的把握和表征。刻画在器物上的形象可以在人的肉体不在场的情况下显示人的在场,再现人的形象和状态,进而实现陶器的传播功能。正由于先民们通过陶器这一技术媒介记录了当时的人体形象,后人才能跨越几千年历史长河一睹祖先们的容颜。虽然陶器人像并不能非常客观地再现先民的真实形象,但至少能让人们透过先民们的眼睛观看人类自身,反映出当时的先民如何探索身体和自然的关系。下面分析3件先商人形的典型陶器。

图1由泥质红陶捏塑而成人头形彩陶器盖,属于马家窑文化(距今5000年左右)。这件陶器面部长6.5厘米,头内中空,表面略磨光,施黑彩,窄额长脸,椭圆形眼,绘有眉毛,眼窝深陷,高鼻有鼻孔,双耳较长、呈半圆形,双耳有小孔,大嘴微张,发式为直发、中分。头发、眼轮廓线、嘴轮廓线均为黑彩绘就。双眼下方脸颊上的双直线条,仿佛是夺眶而出的眼泪,这在当时是有含义的,其彩陶的礼仪象征是以泪水浇灌土地的“哭神”。而鼻孔下面的两条竖直线,犹如涕零不止,更是加重了悲伤气氛的渲染,表达先民祈求雨水和对水源的崇敬之情。[9]这一图案隐藏着人类早期原始宗教信仰的心理情愫,对研究先民的造型和他们的观念形态具有重要的实物价值。

图2浮雕裸体人像彩陶壶,出土于青海的泥质红陶酒器,年代大致在公元前2350至前2050年间。该陶壶高33.4厘米,器身裸体人像居中,两侧绘有圆圈纹和蛙纹。人像头部五官俱全:小眼、高鼻、阔耳、大嘴。人像双臂捧腹,胸部有一对似乳房状的小凸起,中部有肚脐以及模棱两可的性器官,两腿直立,两足外撇。壶颈处一些交叉的斜线条纹用来表示人的头发,后背有蛙形纹装饰。对于人像的性别,学术界至今有争议。有学者认为是生殖崇拜,即女性;有学者认为是父权制确立的象征,是男性;还有学者认为是两性同体崇拜,是母系同父系斗争的产物,即男女复合体。[10]尽管结论有争议,但它传递出的中国前古史信息之重要性是无可争议的,极为珍贵。

图3人头像彩陶壶也出土于青海,这件陶壶高22厘米,塑绘人面图案。人面部略呈方形,耳、鼻为捏塑而成,眼睛、耳鼻雕空,人像头发、睫毛、胡须、纹身均以黑彩绘制。人像眼睛半闭、翘鼻、口微张,表情生动。器身两侧有耳,上部用黑彩绘有圆圈纹5个,下部为素面。这件人头像彩陶壶制作精良、栩栩如生,尤其是人面上的纹身,这是原始社会纹面习俗的实物例证。有人曾猜测陶壶上的圆圈纹是仿照指纹创作而来,将这些图案与如今的指纹库比对后,竟然找到了极其类似的指纹,这或许反映了当时的先民已开始探索身体和自然的关系。[11]这件作品传递出的当年信息,该是估量我们祖先科技意识的珍贵实物。

陶器还通过对动物形象的再加工表现原始的动物形象。先民们经过生活实践认识到动物的各种特性和能力,他们的大脑对各种动物形成一种“图示”化的形象,并把它们再现在陶器上。陶塑的动物形象非常丰富,动物有猪、马、羊、狗、鸡、象、龟、蟾蜍等,形体或长或短,灵巧生动,甚至通过对已有的动物形象重新组合加工,创造出了自然界并不存在的动物,比如“龙”。某种意义上,显现在陶器上的动物形象是对人脑中的形象的再现和表征。人脑的形象只能在个体头脑中存在,一旦把它以技术化的形式表现在一种媒介载体上,就可以和其他的个体和族群共享这一形象。通过将人脑的想象功能实体化,人的智力和能力得到了发展。下面分析3件先商动物形的典型陶器。

图4手纹羊头柄方形陶杯,羊头型手柄将人手与动物形象融为一体,出土于甘肃玉门火烧沟,齐家文化类型。杯身呈方斗形,泥质橙红色方口外侈,四面平直,高5.3厘米,口径4.4厘米。一侧为羊头形象把手。羊的眼、鼻、嘴、耳朵及羊角塑造细致,盘曲的羊角上绘有黑彩条纹。侧面绘制两个黑色剪影式的人手纹样,五指纤长。那时制陶技术和陶器质量有所上升,塑造的动物形象体态圆润。[12]

图5蛇纹双耳彩陶罐,高10.6厘米,出土于青海,属于齐家文化时期。引人注目的是在罐腹两侧分别用红彩绘一条蛇纹图案,蛇的躯干呈“S”曲线,头部上扬,尾部短粗,虽然蛇的头部未做细致的描绘,但蛇蜿蜒爬行的运动形态生动自然,画法简练,色彩饱满。世界几大文明中,以蛇作为氏族图腾很普遍。齐家文化里的蛇纹彩陶,表现的是灵蛇崇拜,在中华上古文化史上,最能体现灵蛇崇拜,甚至自身化为蛇的是伏羲、女娲两位古王者。[13]这件陶器传递出我们先民当年精神生活的信息,也极为珍贵。

图6泥质灰陶象鼻盉,出土于河南一座墓葬,属于二里头文化。顶部似象头,眼、鼻、口皆形象,长长的鼻子用作器流。该象鼻盉被发现时,还伴有另外五件酒器,即陶觚两件,陶爵一件;斟灌器封顶盉一件,盛酒器胆式壶一件,盛、斟、饮功能齐全。由此推测,这类象鼻盉是夏代的一种特殊礼仪性的酒器。这类器物的造型最早见于北方中原地区,经南方原始制陶术的加工改造,产生了全新的特征和样式,含有南方的文化因素。极有可能是南方生产,进贡到北方的。这里传递的是陶器在不同地域之间的交流和融合。[14]

马克思谈到过人类野蛮期时陶器上的装饰图像:“图画文字似乎是在这一时期首次出现的……在制陶术方面有了一些进步,也就是说,制作出来的容器更大了,装饰图案精致一些了;……克里克人制作的陶器可容2—10加仑。”[15]他这里讲述的是陶器向大和精致两方面的发展,下面是本文第二作者2023年9月在伊朗历史博物馆拍摄的同一时期的陶器,确实如马克思所说,巨大且精致,包括陶碗和陶罐(图7,陶罐上有精美的动物图案)、陶制小牛(图8-1)以及牛身上的早期楔形文字(图8-2),陶器体型与成年人相当。这与早期波斯人生活在广阔的戈壁环境、原材料丰富和人群聚集的规模较大有关。其中陶制小牛应该是人类进入文明期初期的物件,它可能是象征性祭品或承担了纪年功能。

先商时期的中国先民们同样也有了这种进步,但主要在精致方面而不是体型方面。那时的陶器大多小巧而精致。先民们已经不满足于对自然实物乃至想象动物的简单再现,开始将原来的具象图案转化为定形的刻画符号,如夏朝都城遗存出土的大口尊的口沿、肩部共有20多种刻划符号和陶纹,其笔画和结构与甲骨文很相似,采用简约的线条将其抽象化、定型化。这些刻符某种程度上是成型的中国文字,甚至成为极具审美意蕴的中国书法的滥觞。它们在很大程度上掺杂着先民浓烈的宗教观念,加之个人抽象思维的注入,抽象符号成为文字的萌芽和起点。

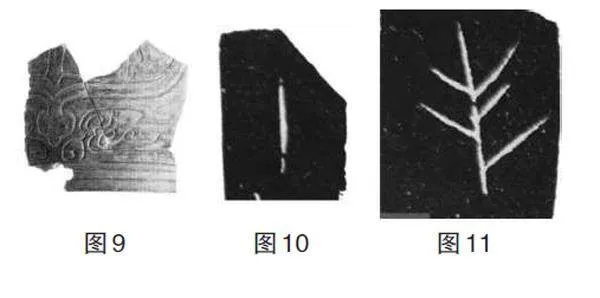

根据夏朝都城遗存二里头文化遗址出土的器物刻画符号,可以分为两大类:一类刻画的是略为复杂的动物、器物形象,偏于写实象形;另一类多是用1-5笔纵、横线条刻画形成,相对简单,偏于抽象。[16]其中有些作用于互相区分;有些很可能就是早期文字,分别表现数字、植物、建筑、器具以及自然现象等。[17]先秦史官档案记录《世本·作篇》说:“史皇作图。”宋衷注:“史皇,黄帝臣也。图,为画物象也。”(秦嘉谟辑补本)这是一种原始的纪事文字,大都刻画在祭祀神灵的礼器上,充当着人—神沟通的媒介。[18]这种记录形式显然影响到先商陶器上的图文表达。下面是三件典型的先商陶器图画文字:

图9二里头遗址出土的蛇形龙纹陶片,图为蛇的刻画花纹。蛇身上的菱格纹、鳞纹,几何印纹中的雷纹,均为菱形衍生纹饰,反映出二里头人改变了仅以真实动物形象为依据制作动物形陶器的传统,开始将其崇拜的虚构动物图腾附着于器皿之上[19]。这一新图形的出现,可能表明“龙”是夏族的图腾,这样的文化信息通过陶器上简化的图形不断延续。[20]

图10二里头遗址出土的大口陶尊口沿内壁上“|”形符号,陶尊是祭祀天神的礼器。[21]其构形与殷墟甲骨文“一”字相同[22],故当释为“一”字。“一”是天体和太阳的象征。西汉经学家后仓的弟子戴德所著《大戴礼记·易本命》云:“天一,地二,人三。”西汉淮南王刘安编纂的《淮南子·地形训》说:“一主日。”古代帝王祭典时使用“尊”祭祀神灵,“一”可以作为陶尊的象征和标识。[23]一个看似极为简单的陶器符号,承载了中国文化特有的内涵。

图11二里头遗址出土的另一大口陶尊口沿的内壁上所刻的符号[24],因其构形与大汶口陶罍上刻划的“封”字[25]及周武王弟弟康侯封方鼎的“封”字[26]相类同,故当是“封”字初文。陶罍是祭天的礼器。《周礼·春官·肆师》“封于大神”。郑玄注:“封,谓坛也。”“封于大神”就是聚土为坛以祭土地、方岳等神灵之义。范晔《后汉书·祭祀志下》载:“封者,谓封土为坛。”显然“封”字可以作为陶罍的象征和标识。[27]这些符号大都独立存在,不与其他符号相连,属于物象文字的范畴[28],对它们的发现和解读,有助于探究我国的文字起源和形成。

三、陶器交往特性的表现形式

马克思认为,制陶术、手织术和美洲耕作术,是人类野蛮期的“伟大的发明”[29],在谈到古罗马时期时,他提及“公元前578或576至533年——塞尔维乌斯·土利乌斯时期”已经有专门的“陶工”。[30]也就是说,文明时期制陶术已经是一种专业。恩格斯谈到荷马史诗里有“完善的铁器、风箱、手磨、陶工的辘轳……这就是希腊人由野蛮时代带入文明时代的主要遗产。”[31]由此可以看到,陶器这一伟大发明是对一切和人有关的事物的再现和见证。陶器产生和发展的过程中,它的交往功能一直扮演着重要的角色,有必要对其不同阶段作一探讨。

马克思论证过陶器出现的实践经验原因:“人们最初所使用的是涂上粘(黏)土的易燃的木制器皿,免被烧毁,后来发现单是粘(黏)土本身就能达到这种目的,‘于是便出现了制陶术’。”[32]他还论证了陶器的原料:“陶器是用冲积粘(黏)土和沙砾合成的,或者是用冲积粘(黏)土和磨碎的淡水贝壳混合而成的。”[33]恩格斯和马克思观点相同,在《家庭、私有制和国家的起源》中,描述了他对陶器起源的认识:“在许多地方,也许是在一切地方,陶器的制造都是由于在编制的或木制的容器上涂上粘(黏)土使之能够耐火而产生的。在这样做时,人们不久便发现,成型的粘(黏)土不要内部的容器,同样可以使用。”[34]后来中国学者研究中国陶器产生的起因,其中一种观点与马克思和恩格斯的观点不谋而合。[35]由此可见,陶器的产生除了必需的物质材料,还内含着人的思考,即主观能动性的参与。而人的主观能动性的发挥便牵涉到人内传播。马克思在《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》里认为,陶器出现于人类蒙昧期和向野蛮期过渡时期,这也就意味着陶器产生于人类从蒙昧向具有自我意识的过渡,开始明显地自我传播,即外部的新信息、新发现与大脑里积累的知识的碰撞。

发明陶器的这一过程,首先是人类的感官系统接收到了外界的土、水、火以及事物的形状、特点等,然后外部的原材料进入人的大脑,产生简单的“陶器”模式,接下来调动肌肉神经去行动,在实践过程中不断再现、修正头脑中的“陶器”模式,最后产生世界上最早的“陶器”。马克思说:“人以一种全面的方式,就是说,作为一个完整的人,占有自己的全面的本质。人同世界的任何一种人的关系——视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、思维、直观、情感、愿望、活动、爱——总之,他的个体的一切器官……是通过自己的对象性关系,即通过自己同对象的关系而对对象的占有,对人的现实的占有;这些器官同对象的关系,是人的现实的实现。”[36]人通过对感觉系统占有的物质材料进而占有了陶器这一外在对象,从而将自我传播的结果转变为一种外在的社会交往和协作劳动,完成了陶器。

在这一过程中,人的能动意识和思维活动带来了创造性的思维成果,陶器的发展生动地说明了这一点。马克思说:“由于制陶术的改进,质地优良、装饰精美、能容几加仑的陶器也生产出来了。碗、壶和水罐大量生产……摩基的村居印第安人……制造了大小不同而质地优良的陶器。”[37]

陶器生产出来并被其他个体接受后,就不仅仅局限于群体内部的人际交往了,会走向群体交往。马克思认为陶器一开始普及于欧亚两洲和美洲的部分地区,但太平洋岛屿、澳大利亚、加利福尼亚和哈德逊湾地区不知道陶器。他写道:“村居印第安人……(野蛮期中级阶段),都制造大量陶器,品类繁多,质地优良;处于野蛮期低级阶段的美国半村居印第安人……制造的陶器,数量不多,品种也有限。”[38]这里的生活环境(村居和半村居)说明,人群居的程度越密集,带来更多的人际交往频率越高,这样的生活环境是促进陶器发展的根本原因。人是社会的人,村居密集关系的缔结,可能加快陶器在人群之间的流通和创新发展。

陶器作为用具和各种无形信息的载体,流通方式大致分为三类:第一是通婚,婚姻关系的缔结使得两个不同家庭发生关系,这一联姻过程使得陶器作为器物在不同部落之间流动和交换,带动技术的流通。第二是物物交换,主要指那些带有专业性的生产部落之间的产品互补,可能用石器、骨器来交换陶器,或者不同陶器间的交换,促进了陶器的创新与变化。第三是战争,族群之间的联姻与战争是两个古老的话题,特别是战争,虽然血腥残暴,却是一种常态化的不同人群之间的交往形式。由战争带来的陶器流通可能是获取对方阵营的战利品,也可能是获取战俘为自己生产陶器,从而间接促进陶器的流通。

考古发现的遗址内,陶器组合中往往有非本地产的外来陶器,这些陶器反映了陶器制作者在地域间存在着某种社会性关联。先商时期在关中先后有二里头文化、商文化、先周文化等各种外来文化与本地传统文化的相互交替。属于夏朝二里头文化的花边口沿圆腹罐,应该是从西北地区传入的。二里头文化中陶器的传播,存在着互相紧密联系的氏族集团,通过与相邻氏族集团的交流,共享陶器文化及制作技术,从而形成了二里头类型的陶器文化。陶器在这样的不同群体交往中加速自身的迭代更新,形成多种类和多样化的陶器风格。

四、陶器交往的内驱力——社会需要

马克思和恩格斯说:“需要即他们的本性,以及他们求得满足的方式,把他们联系起来(两性关系、交换、分工),所以他们必然要发生相互关系。”[39]多元的陶器文化借以发展的动力是人类的社会需要,它产生了陶器,也促进了陶器的进化和发展。人类需要具体可以分为三种类型:生存需要、安全需要、精神需要。陶器具体是如何体现人的这三种需要的呢?马克思说:“在制陶术发明以前,人们烹煮食物的方法很粗陋:把食物放在涂以粘(黏)土的篮筐里,或放在衬着兽皮的土坑里,用烧热的石头把食物弄熟。”[40]而有了制陶术以后,人们就可以更方便地获取熟食了,由此就满足了人群的生存和安全需要。在谈到处于野蛮时期的阿兹特克人(即当时的墨西哥人),马克思写道:“他们共同占有土地,过着大家庭生活,一个大家庭包括一些有亲属关系的家庭,我们有理由相信,他们在家庭生活中是实行共产主义的。另一方面,他们加工天然金属,从事灌溉耕作,制造粗糙的棉织品,用土坯和石头建造共同住宅,生产质地优良的陶器。”[41]在这一社会模式中,人们通过生产质地优良的陶器提高了自己的生活水平,陶器作为一系列复杂因素的产物映射出了大家庭中的基本生活需要。

马克思认为处于野蛮时期的日耳曼人,在文明时期开始前就“已经拥有家畜和谷物,知道铁和铜、金和银以及陶器和纺织品”[42];处于野蛮时期的北美易洛魁人,“他们用混合有硅石的粘(黏)土制成陶器和烟斗,并在火上加以焙烧;这些器具上有的还饰以粗糙的雕饰”[43]。那时人类对陶器的使用,体现了陶器在当时生活中的重要性,而陶器上粗糙的雕饰,在某种程度上满足了当时人们精神方面的需要。

恩格斯指出:“人们从一开始,从他们存在的时候起,就是彼此需要的,只是由于这一点,他们才能发展自己的需要和能力等等,他们发生了交往。”[44]这种交往的需要进一步推动了陶器在不同地域、不同文化之间的交流和融合,以及陶器的更新换代。陶器作为当时人们需要的产物创造着新的交往内容和形式,反映了当时的社会存在及由其所决定的人的关系和社会的关系。

[课题来源:中国人民大学“双一流”建设马克思主义新闻观创新研究成果(项目编号:MXG202209)]

参考文献:

[1]马克思恩格斯全集:45卷[M].2版,北京:人民出版社,2002:266.

[2]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:330.

[3]马克思恩格斯全集:2卷[M].北京:人民出版社,1957:293.

[4]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:328.

[5]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:329.

[6]李曦珍.理解麦克卢汉:当代媒介技术哲学研究[M].北京:人民出版社,2014:21.

[7]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:382.

[8]李曦珍,李金桃.陶器:华夏史前文明的载道之器[J].青海社会科学,2018(6):191-202.

[9]秦思雅.马家窑文化人形彩陶文创产品设计与研究[D].兰州:兰州大学,2022.

[10]青海省文物管理处考古队,中国社会科学院考古研究所.青海柳湾:乐都柳湾原始社会墓地[M].北京:文物出版社,1984:6.

[11]宋涛.柳湾墓地出土异形陶器研究[J].文物天地,2023(12):49-56.

[12]王迎迎.史前甘青地区人物形陶器研究[D].兰州:兰州财经大学,2022.

[13]张碧波.马克思主义文明起源论统摄下齐家文化与甘青地区文明探源[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2017(4):45-53.

[14]程嫄倩.二里头文化墓葬出土陶质酒器研究[D].长春:吉林大学,2022.

[15]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:381-382.

[16]中国社会科学院考古研究所.中国考古学·夏商卷[M].北京:中国社会科学出版社,2003:123-127.

[17]许宏,袁靖.二里头考古六十年[M].北京:中国社会科学出版社,2019:284-285.

[18]蔡运章.“仓颉造字”传说与“刻画符号”之谜[J].洛阳考古,2022(1):10-21.

[19]赵腾宇,肖传敏.二里头遗址出土动物形陶器研究[J].收藏家,2024(4):62-68.

[20]郭子月,袁广阔.二里头文化陶礼器造型艺术研究[J].南方文物,2020(1):197-203.

[21]许宏,袁靖.二里头考古六十年[M].北京:中国社会科学出版社,2019:284-285.

[22]中国社会科学院考古研究所.甲骨文编:一·一卷[M].北京:中华书局,1965.

[23]蔡运章,赵晓军.二里头“刻画符号”与物象文字[J].洛阳考古,2022(1):49-54.

[24]许宏,袁靖.二里头考古六十年[M].北京:中国社会科学出版社,2019:285.

[25]蔡运章.大汶口陶罍文字及其相关问题[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2013(2):129-138.

[26]容庚.金文编:卷十三[M].北京:中华书局,1985:66.

[27]蔡运章,赵晓军.二里头“刻画符号”与物象文字[J].洛阳考古,2022(1):49-54.

[28]蔡运章,赵晓军.二里头“刻画符号”与物象文字[J].洛阳考古,2022(1):49-54.

[29]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:380.

[30]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:553.

[31]马克思恩格斯全集:28卷[M].2版,北京:人民出版社,2018:41.

[32]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:330-331.

[33]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:331.

[34]马克思恩格斯全集:28卷[M].2版,北京:人民出版社,2018:38.

[35]袁广阔,王涛.试论早期陶器起源与形成的途径[J].洛阳考古,2017(4):29-32.

[36]马克思恩格斯文集:1卷[M].北京:人民出版社,2009:189.

[37]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:385,387.

[38]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:330.

[39]马克思恩格斯全集:3卷[M].北京:人民出版社,1960:514.

[40]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:330.

[41]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:478.

[42]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:393.

[43]马克思恩格斯全集:45卷[M].北京:人民出版社,1985:478.

[44]马克思恩格斯全集:42卷[M].北京:人民出版社,1974:360.

作者简介:闫艳,四川大学文学与新闻学院博士生(成都 610225);陈力丹,四川大学讲席教授(成都 610225)、中国人民大学荣誉一级教授(北京 100872)。

编校:张红玲