积累活动经验 培养核心素养

网格作图是指借助网格中蕴含的数量关系(相等、倍分)与位置关系(平行、垂直),作出符合特定数量关系和位置关系的图形。网格是义务教育阶段研究“图形的性质”“图形的变化”和“图形与坐标”的重要工具,网格作图对学生的二维空间观念、模型建构能力和几何直观要求比较高,能很好地落实《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)对学生核心素养的培养要求。下面,笔者以2023年江苏省南京市鼓楼区九(上)期末试卷第23题的教学为例,谈一谈如何通过对网格作图题多样性解法的探究,着眼基础,积累活动经验,形成知识、方法、经验的生长链,培养核心素养。

一、试题呈现

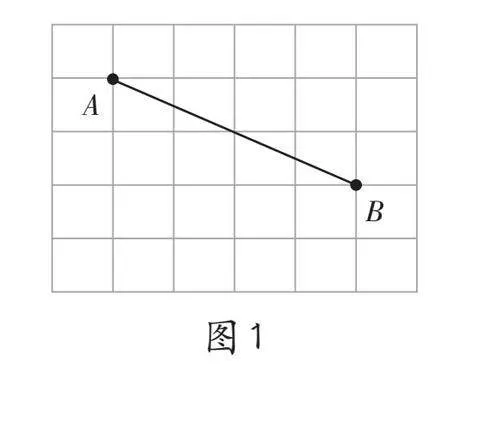

如图1,在5×6的网格上,线段AB端点都是格点,画出它的一个三等分点M。要求:1. 用两种不同方法作图;2. 画图工具仅限无刻度直尺。

二、教学分析

1. 寻找思路,转化问题

本题中,三等分点M并不是图中的格点,因此需要结合其他知识点寻找点M。学生根据所学知识,可由比例1[∶]3 ,想到“平行线分线段成比例”这一基本事实及其推论。角平分线定理和三角形的重心也涉及三等分点这一特殊数量关系,但由于角平分线定理在初中阶段不常见,这里不再对其展开叙述。

2. 明确方向,构图突破

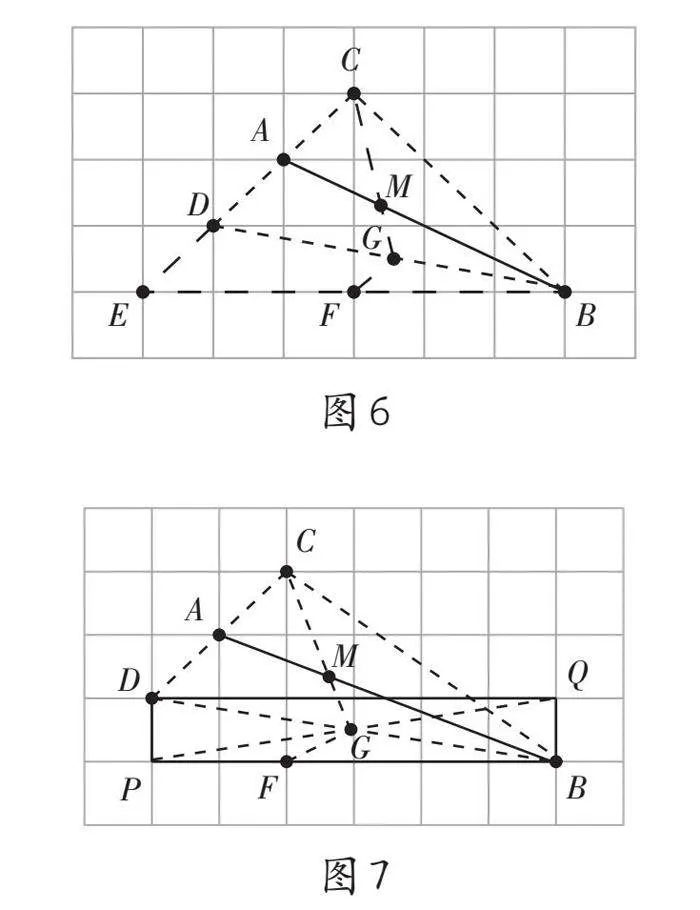

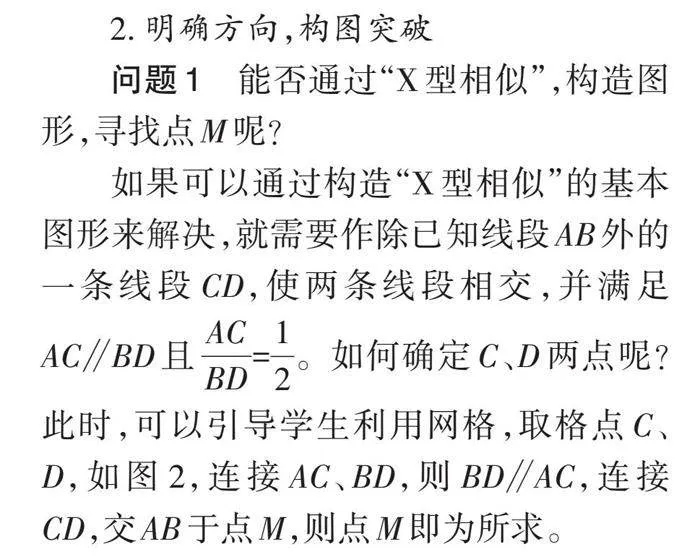

问题1 能否通过“X型相似”,构造图形,寻找点M呢?

如果可以通过构造“X型相似”的基本图形来解决,就需要作除已知线段AB外的一条线段CD,使两条线段相交,并满足AC∥BD且[ACBD]=[12]。如何确定C、D两点呢?此时,可以引导学生利用网格,取格点C、D,如图2,连接AC、BD,则BD∥AC,连接CD,交AB于点M,则点M即为所求。

在这一解题思路中,C、D是两个不确定的点,可以看作两个变化的量,因此,可以引导学生考虑控制变量,即先确定一个点C的位置,从而可根据“平行且满足比例为1[∶]2的关系”确定点D的位置。理论上点C的位置有无数个,从而线段AC有无数种可能,由此也可得多种解法。

问题2 能通过构造“A型相似”来解决吗?

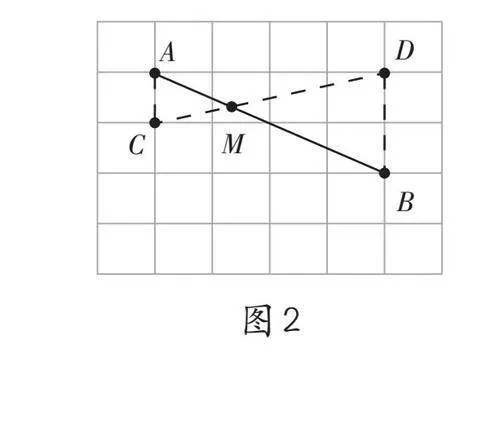

与“X型相似”类似,若要构造“A型相似”,则需要构造△ABC,再过AC边的三等分点作BC的平行线,该线与AB交于点M,则点M即为所求,如图3。解题的关键在于如何找AC的三等分点。还是引导学生考虑从特殊情况入手,如图3,取AC=3,则格点D恰为AC的一个三等分点,连接BC,过点D作DM[∥]BC,交AB于点M,点M即为所求。在此基础上,改变点C的位置,如图4,从而将点D一般化。例如选择点C1,如图5,连接AC1、BC1,在△ACC1中,可得D1为AC1的三等分点,再作D1M∥BC1,交AB于点M,则点M即为所求。同理,可以选择点C2、C3……

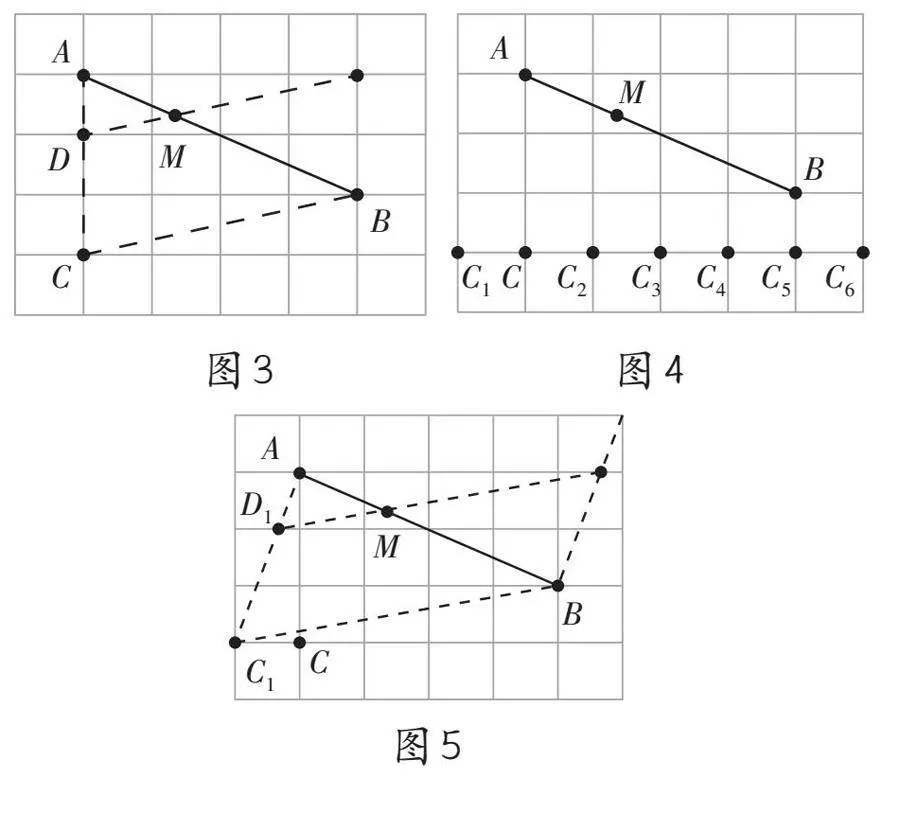

问题3 由三等分点可以想到重心的性质,你能借助重心的性质解决吗?

如图6,以点A为中点作线段CD,连接BD、BC,作BD的中线交AB于点M,则点M即为所求。由于三角形的重心分中线为1[∶]2两个部分,所以可以引导学生考虑将线段AB和点M分别看作某个三角形的中线和重心,由此考虑以点A为中点作一条线段,构造一个三角形,再找一条线段的中点,连接对应顶点后,与已知直线的交点即为三等分点。在此过程中,可以引导学生利用△DEB构造中位线(如图6),也可以借助网格,构造以BD为对角线的矩形DPBQ,找BD的中点(如图7)。

在网格中作出线段的n(n≥3)等分点或将已知线段分成m[∶]n(m、n为正整数)的两部分,皆可以运用相似的方法,利用“平行+线段”成比例,借助网格的特殊性构造“X型相似”或“A型相似”来完成。如果尺规作图要求作n等分点或分线段成比例,思路也大致相同,用圆规作等长线段和等角,构造出平行后,也就有了相似。

三、教学反思

1. 研读课标,解析核心素养的主旨性

新课标将数学核心素养表述为“会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界”。本题教学过程更多体现了推理能力、模型观念和几何直观的培养。几何能力核心素养体现在“根据语言描述画出相应的图形,分析图形的性质”。学生通过“X型相似”或“A型相似”模型,将抽象的数学问题直观化、具体化,同时在作图过程中,通过计算,分析数量关系及位置关系。教师在平时教学时要着力帮助学生有效积累活动经验,通过新授课、试题讲评课、复习课、综合与实践的教学,引导学生经历观察、猜测、实验、计算、推理、验证、数据分析、直观想象等数学学习过程,形成分析与解决问题的一般路径:特殊化→一般化→逆向思考→延伸发散,再通过转化、类比等数学思想,获得解决问题的一般策略和经验。

2. 立足教材,体现教学评一致性

新课标对数学教材素材选取的要求如下:为学生的数学学习活动提供了学习主题、知识结构和基本线索,是实现数学课程目标、实施数学教学的重要资源。关于平行线分线段成比例的教学,教师一般可以设置如下操作活动:(1)在练习本上,先画3条互相平行的直线l1、l2、l3,再任意画2条直线a、b,使a、b与l1、l2、l3分别相交于A、B、C和D、E、F。(2)度量所画图中AB、BC、DE、EF的长度,计算对应线段的比值。(3)你有什么发现?请与同学交流。(4)在练习本上,画4条、5条……互相平行的直线,重复上面的过程,你发现的结论还成立吗?该活动设置的意图,一方面是创设有效情境,让学生用数学的眼光去观察,将生活事物数学化;另一方面是从特殊到一般,引导学生用数学的思维去思考,形成探究数学问题的数学思维。新课标指出,坚持素养立意,凸显育人导向。以核心素养为导向的命题,要关注数学的本质,关注通性通法,综合考查“四基”“四能”与核心素养。开展有效体现教学评一致性的教学活动,需要教师立足教材,设计活动,将数学本质、通性通法贯穿整个教学过程:展现“知识背景→知识形成→揭示联系”过程;运用数学知识解决问题,适当体现“问题情境→建立模型→求解验证”过程,帮助学生有效理解知识与方法,积累活动经验,提高“四能”。本节课的题干中,命题者从三个角度对学生的学习过程进行考查和评价:一是考查学生对教材中定理的掌握程度和逆向使用的能力,即由“平行于三角形一边的直线与其他两边相交,所截得的三角形与原三角形相似”抽象出“A型相似”和“X型相似”;二是考查学生在课堂的学习过程是否真正经历“知识背景→知识形成→揭示联系”的过程;三是考查学生在课堂学习的过程中是否有效理解了知识与方法,是否积累了活动经验,这也促进教师主动改变教学策略,主动开展素养导向的教学,真正体现“以学生为主体,让学习真实地在课堂发生”。

(作者单位:江苏省南京求真中学)