科学教育渗透背景下的初中地理大单元教学实践

[摘 要]做好科学教育加法是国家提出的课改新方向,在初中地理教学中应当渗透科学教育。大单元教学能够有效助力地理课程改革,达到科学教育的目的。文章以人教版地理七年级上册“陆地和海洋”为例,发掘地理教材的科学性,从设计思路到设计流程,结合地理课程标准、学科核心素养、科学精神、学生学情等要素完成科学教育渗透背景下的初中地理大单元教学实践。

[关键词]科学教育;初中地理;大单元教学

[中图分类号] G633.55 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)19-0096-04

2023年5月17日,《教育部等十八部门关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》发布,将推进中小学科学教育作为新课程改革的方向。地理学科作为综合性学科,其实践性和综合性能够将科学教育渗透到地理课程中,是深化学校教学改革和提升科学教育质量的重要途径。大单元教学是落实立德树人根本任务、培养学科核心素养的有效途径。它能有效针对地理教学中知识点碎片化问题,将教学目标重新整合,在结构化主题情境下形成若干教学目标清晰、教学内容符合学情、教学方法多样的教学单元[1]。本文以人教版地理七年级上册“陆地和海洋”为例,开展科学教育渗透背景下的初中地理大单元教学实践。

一、做好加法:科学教育渗透背景下初中地理大单元教学设计思路

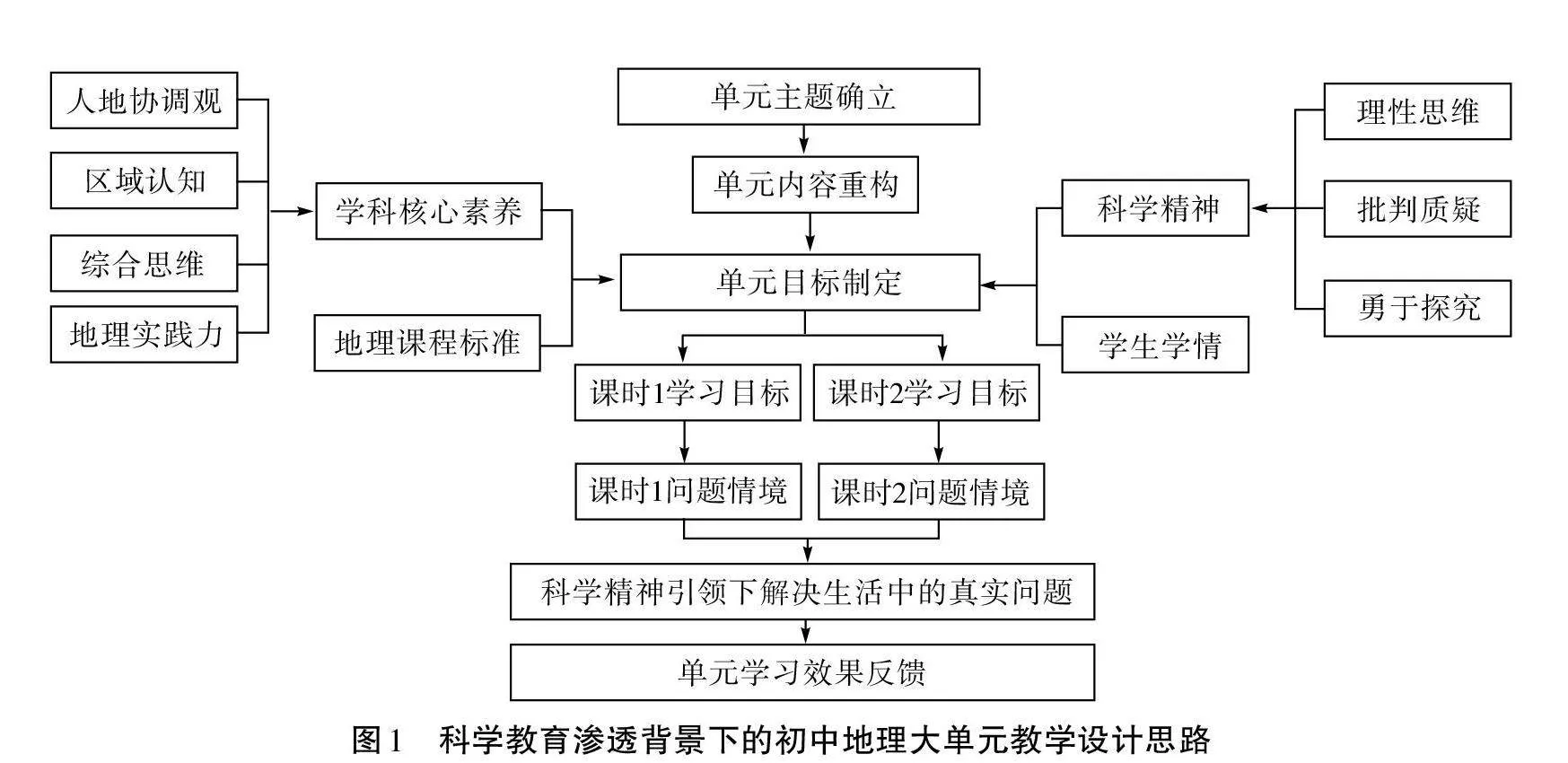

所谓科学教育,是以基本科学知识传授为载体,依托素质教育,让学生体验科学思维方法和科学探究方法,体验科学精神和科学态度的教育[2]。2014年4月,中华人民共和国教育部印发的《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中提到,科学精神是核心素养的主要表现,其内涵包括理性思维、批判质疑、勇于探究。在渗透科学教育的大单元教学设计过程中,需以结构化情境为主题,使新课标要求下的学科核心素养培育目标与实际单元内容建立联系。这实际上是以学科核心素养及科学精神培育为目标,对教学内容进行整合,强调情境下的学习过程。科学教育渗透背景下的初中地理大单元教学设计思路见图1。

首先,教师需要做的是确立贯穿教学始终的单元主题,将单元内容进行重组,整合学习内容,基于学科核心素养、课程标准、科学精神和学生学情,制定单元目标,做好科学教育与学科教育的加法。其次,在预设的单元情境和单元目标引领下,建立单元目标与课时目标的连接,自上而下地进行单元到课时的设计。最后,学生在本单元学习中借助问题情境理解科学精神,培育科学素养,利用科学研究方法解决问题,取得单元学习效果,形成单元学习反馈,助力教师完善教学活动。

二、备好教法:科学教育渗透背景下初中地理大单元教学设计流程

(一)确立单元主题

大单元教学需要对教材内容进行分析,确立单元核心内容,从而确立单元主题。单元主题是教师通过对教材知识进行梳理、找到知识之间的内在联系、构建知识体系后形成的,其拥有涵盖内容广、结构性强等特点。

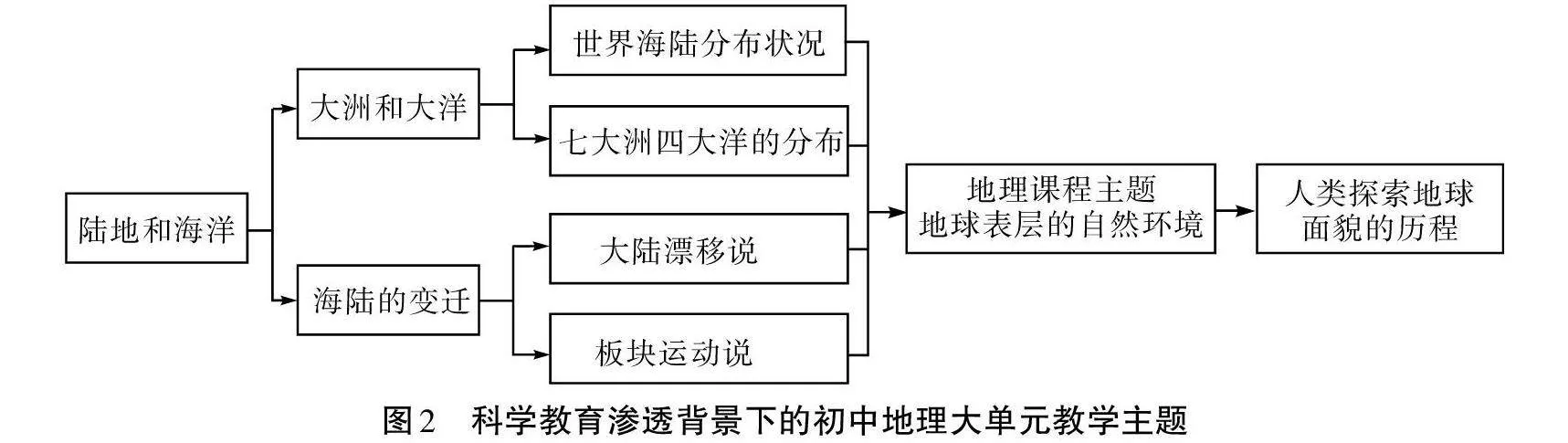

本单元教学内容涉及“陆地和海洋”,其核心在于以全球视野了解地球上的陆地和海洋分布情况。根据《义务教育地理课程标准(2022年版)》(以下简称《课标》)的要求,对世界海陆分布以及海陆变迁的教学,能够为后续学习奠定基础。相较于一般单元主题,大单元教学主题应以地理学科为研究方向,兼顾综合性和实践性。结合科学教育的现实需求,笔者认为“陆地和海洋”大单元教学主题可以确定为“人类探索地球面貌的历程”。科学教育渗透背景下的初中地理大单元教学主题见图2。

(二)单元内容重构

依托大情境将原课时进行重新整合,这是大单元教学的表现形式之一。教师需要根据教材提取相关教学内容,并将教学内容给学生进行系统展示。在确立单元主题后,教师需要依据《课标》串联各个知识点,并根据地理学科核心素养内涵分解各个知识点背后的学习行为。单元内容重构作为大单元教学的排头兵,起到指引教学落地的重要作用。

“陆地和海洋”这个单元主要学习大洲和大洋以及海陆变迁两部分内容,一般一个课时讲一个知识点。教师在深入分析单元知识体系后,可以将各知识点分解为不同的地理学习目标,找到其渐进的内在联系,让学生建立起观察地理事物、归纳地理要素、发现地理原理、总结地理规律、解释并预测地理现象的学习范式。

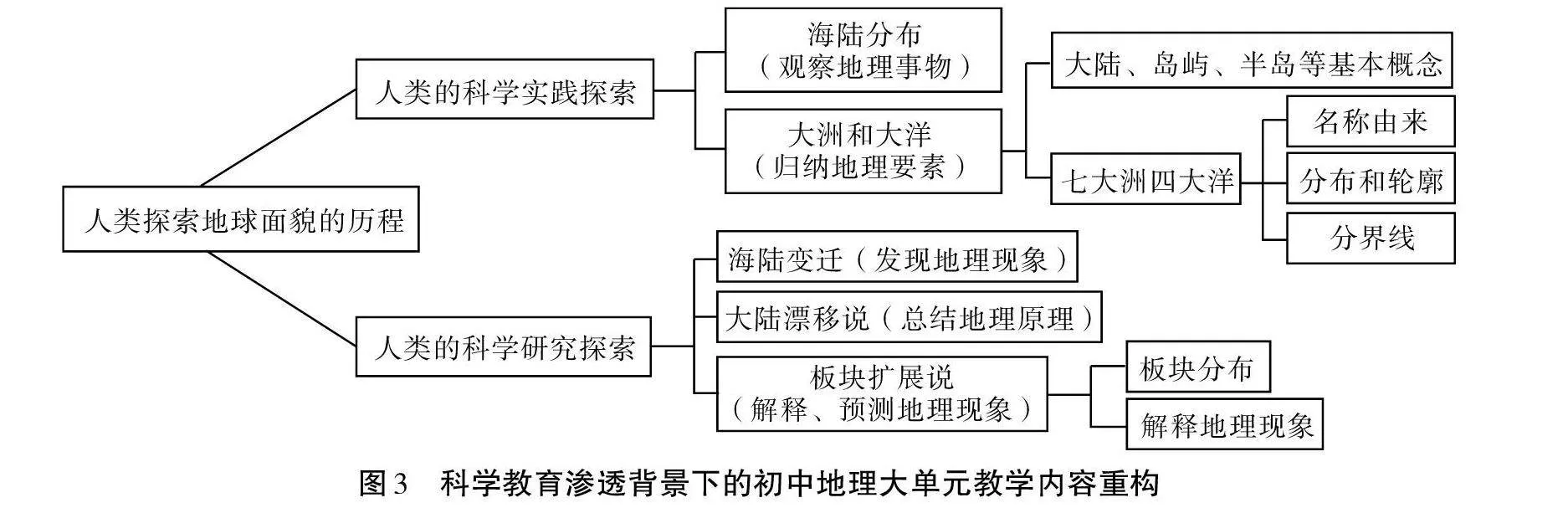

科学教育可以在教材内容的基础上更系统地把知识点串联起来。从教材内容来看,大洲和大洋是基础性知识,海陆变迁是对前者的推论和延伸,是从地理事物、地理要素的观察上升到地理现象的认知过程。实质上,“人类探索地球面貌的历程”这一大情境蕴含了科学探索过程,包括“人类的科学实践探索”以及“人类的科学研究探索”。科学教育渗透背景下的初中地理大单元教学内容重构见图3。

(三)制订并细化单元目标

科学教育渗透背景下大单元教学目标的制定需要考虑《课标》对地理课程的教学要求,教师应结合地理学科核心素养的培育目标,关注学生学情,立足科学精神素养培育开展教学。从学情来看,七年级新生对地理基础知识的关注较少,大部分学生无法形成系统的、成体系的关于陆地和海洋的认知。因此,对地球表面海陆分布这一内容的学习,教师要从最基础的海陆面积分布对比、人类探索地球表面形状过程、地表形状基本概念开始,到七大洲四大洋的名称由来、分布轮廓和分界线,最后结合实例,引导学生认识影响海陆变迁的因素。

从《课标》与地理学科核心素养来看,本章节注重对学生获取和提炼地理信息的能力以及基本地理技能的考查,同时对学生的综合思维能力提出了一定的要求。教师应在此基础上渗透科学精神,制订对应的单元目标。

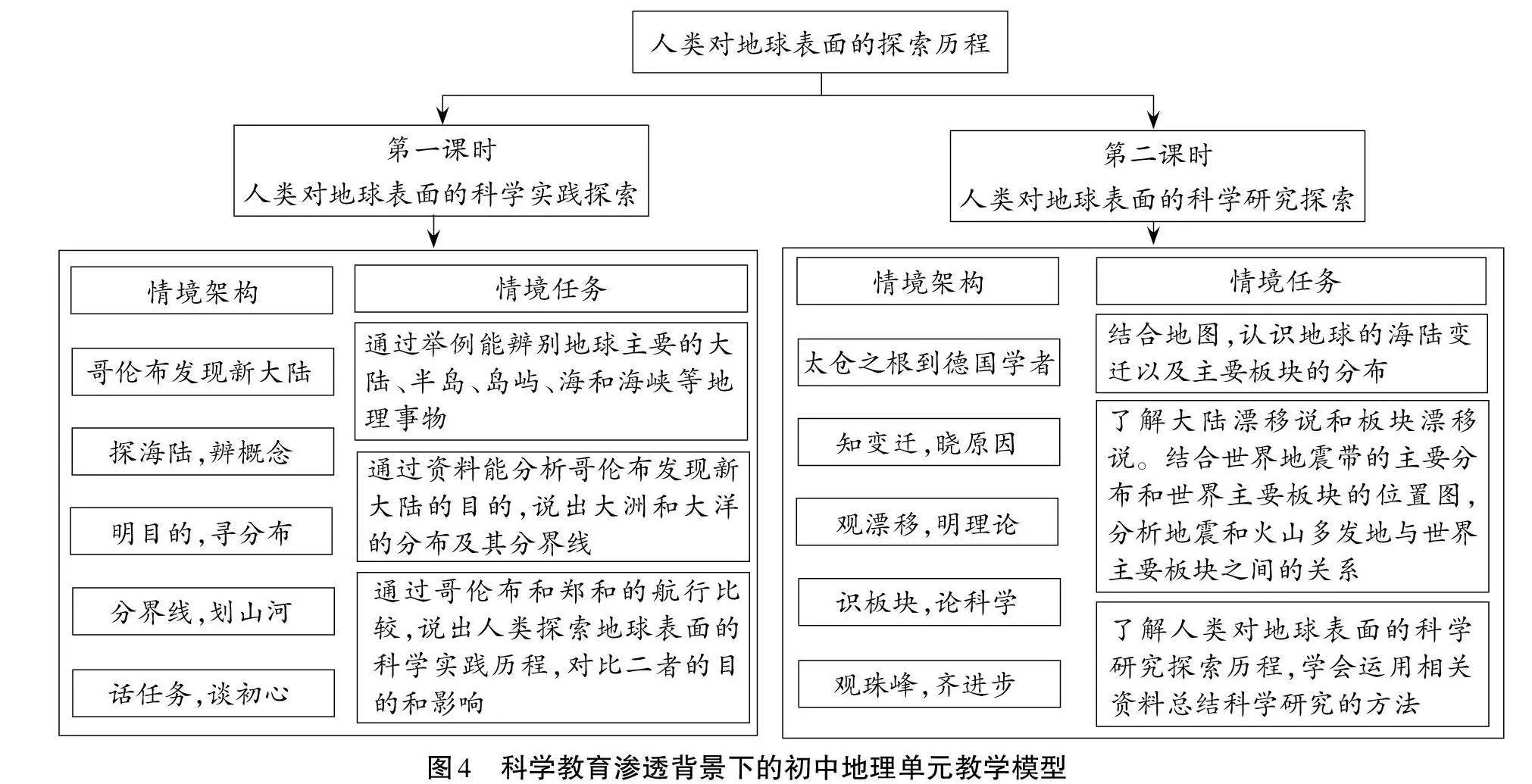

明确单元目标并在此基础上细化出课时目标后,需注意单元目标和课时目标的整体性、系统性和结构性。本单元分为两课时,第一课时着重学习人类探索地球表面的科学实践。课时目标是运用地图说出地球表面海陆所占的比例,描述海陆分布特点;了解人类探索地球面貌的实践历程,培养学生勇于探索未知事物的精神;通过活动,合作学习大洲、大陆、半岛、岛屿及大洋、海和海峡等相关知识;在世界地图上说出七大洲和四大洋的位置、轮廓及分布特征,在地图上识别七大洲、四大洋;能够对照地图找到并说出各大洲的边界。第二课时着重学习人类探索地球表面的科学研究。课时目标是举例说明,在地球表面海、陆处于不断地运动和变化中;了解大陆漂移学说的基本内容;通过活动培养学生合作学习、科学探究的精神;知道板块构造学说的基本观点;说出世界著名山系及火山、地震带的分布与板块运动的关系;通过分析教材的示意图,培养学生的读图能力、想象能力和推理能力。

科学史是人类不断追求真理的历史。以此为情境融入教学能在科学教育中帮助学生理解科学的本质。本单元第一课时以探险家哥伦布为例,构建问题框架,即先以哥伦布在旅行中的见闻为基础,了解世界海陆的分布情况;然后结合哥伦布生平及其在历史上的地位,学习大洲和大洋的知识;最后将哥伦布与同时期的郑和进行对比,多方面、多角度认识哥伦布,升华教学主题。

第二课时的问题情境是在见证人类实践探索后,如何从科学研究的角度认识地球本身。本课以郑和下西洋起锚点江苏太仓的海岸线变化为引,介绍影响海陆变化的因素,接着将目光转向德国,关注魏格纳的科学研究,在学习大陆漂移说过程中发现问题、分析问题并尝试解决问题,最后形成对大陆漂移说的认知,进而学习板块构造学说。该课时希望学生能够独立思考,找到佐证魏格纳学说的依据和驳斥其学说的依据,并在此基础上总结出科学研究的具体方法:观察现象→提出假设→收集论据→严谨论证。科学教育渗透背景下的初中地理单元教学模型见图4。

(四)科学精神引领下解决生活中的真实问题

大单元教学往往需要多课时整体教学,由于课时作业不易构成体系,加上不同课时也有交叉学习的内容,为突出科学精神,教师应设计不同形式的单元作业。单元作业应关注真实性问题,可以科学家的个人事迹为例,以地理学科的独特视角,突出学科的综合性。教师可以根据学生的能力来设计突出科学精神、关注真实问题的单元作业,如基础性作业、综合性作业和拓展类作业。

基础性作业。梳理本章基础知识,回顾哥伦布发现新大陆这一历史事件蕴含的地理知识,考查大洲和大洋的绝对位置,了解大陆漂移说和板块构造说的具体内容。

综合性作业。创设真实情境,对比哥伦布和郑和,分别结合二者的航线图说出他们到达的地点和经过的地区,考查学生是否能够借助图文材料提取地图信息。综合作业可和基础性作业一同考查。

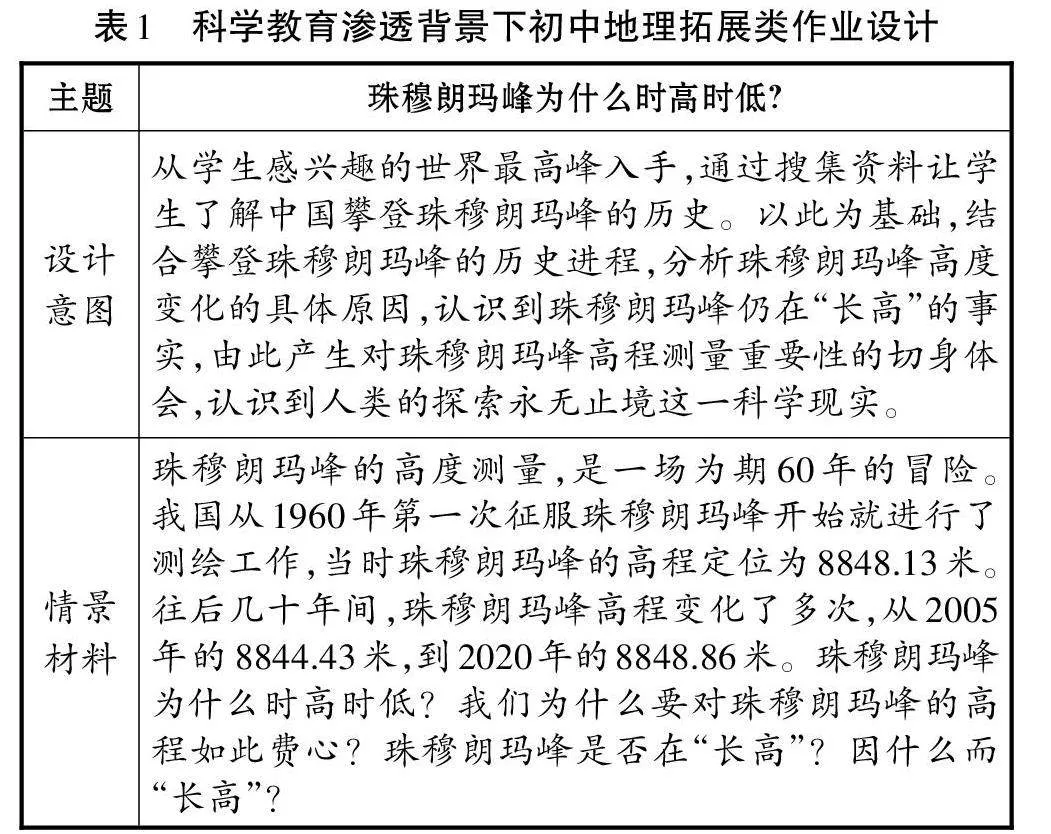

拓展类作业。利用真实情境材料,关注珠峰的高度变化与地理学的关系,以此考查学生是否能主动寻找图文资料,描述某地的地理位置和特征及其所在的板块,能否利用科学学说解释地理现象等。科学教育渗透背景下初中地理拓展类作业设计见表1。

单元作业设计应围绕本单元的主题,即人类探索地球面貌的历程,关注学生科学精神培育和知识框架构建的整体过程,以作业的形式提质增效,推动学生主动进行深度学习,落实核心素养培育,体现育人价值。

三、想好做法:科学教育渗透背景下初中地理大单元教学反思

地理学科具有综合性,其包罗万象的特性可以搭建科学精神和人文底蕴连通的桥梁。初中地理教师需要在教学实践过程中提高站位,以《课标》为引领,深耕教材,挖掘其内在联系,找到科学精神培育的土壤,引导学生从地理视角去看待生活,基于教材但不囿于教材,这样才能够真正培养出具有科学精神的学生。

重视课堂教学,这是渗透科学教育的主要渠道。《课标》提出要主动转变地理学习方式,避免教师满堂灌的模式,而大单元教学是突出地理学科特征、注重多种方式学习的必然路径。

重视科学教育是让学生在学习过程中认识到科学的发展历程,找到课堂探究与科学家探究的重合之处,这样本课有效的大单元教学才能真正落地。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 尹志和.地理核心素养视域下“大单元教学”的路径探析:以湘教版必修2第四章“区域发展战略”为例[J].地理教育,2022(2):8-11.

[2] 杨茜媛.新时期小学科学教育存在的问题及对策思考[J].考试周刊,2018(88):43.

[3] 顾晔.核心素养框架下高中学生科学精神的阐释和养育[J].基础教育课程,2022(Z1):101-109.

(责任编辑 陈 明)