课堂互动与教师关注对学生非认知能力发展的影响

摘 要 采用中国教育追踪调查(CEPS)追访数据中的教师样本和学生样本,通过中介模型分析以及Bootstrap法稳健性检验,实证探讨了课堂互动、教师关注如何作用于学生非认知能力的机制。研究表明,课堂互动对学生非认知能力的正向效应模型拟合良好,其解释力为33.3%;教师关注在模型中起到了完全中介作用;在教师的课堂互动、教师关注与学生非认知能力的测量得分中,学生所感受到的教师关注测量得分相对较低,表明教师对学生所给予的教师关注尚不够充分;另外,教师的性别差异、心理培训经历会对课堂互动产生显著影响。在教学实践过程中,教师应当进一步深刻理解课堂互动与教师关注的重要价值并付诸行动;在教师教育与培训方面,应当重视心理培训的积极意义,进一步加大心理培训的力度。

关 键 词 学生非认知能力;课堂互动;教师关注;中国教育追踪调查

引用格式 赵志纯,王肇怡.课堂互动与教师关注对学生非认知能力发展的影响[J].教学与管理,2024(24):56-60.

近年来,非认知能力日益受到重视。已有研究指出,除认知能力外,学校还教给了学生其他非认知因素,这些因素包括学习态度、行为习惯、信念、价值观等[1]。另外,一些实证研究证明,非认知能力对个体发展存在显著的影响,这些主要涉及社会行为、工资、职业稳定性等[2]。以世界著名大型互联网公司谷歌为例,工作效率最高和最具创新精神的员工大多具备某些人文学科所赋予的非认知能力特质[3]。更为重要的是,非认知能力具有较强的可塑性,能通过后天干预措施得到有效改善[4],通过一些有针对性的、积极的教育行动,提高那些处境弱势的学生的非认知能力,能有效缩小学业成绩差距,进而促进教育公平[5]。本研究使用“中国教育追踪调查”(2014-2015学年)追访所获取的全国性数据,打通教师数据与学生数据,聚焦于教师的课堂互动对学生非认知能力发展的作用机制,为进一步从课堂教学的维度入手促进学生的非认知能力发展提供启示与建议。

一、学生非认知能力发展及其影响因素的研究追溯

1.非认知能力的内涵界定

在劳动经济学看来,个体的非认知能力主要包括成就动机、社交能力、自信、自尊等。行为经济学则认为,非认知能力与时间以及风险偏好等有关[6]。在心理学中,更多的是将性格、品质等人格特征视作非认知能力[7]。而在教育学中,认为非认知能力属于非智力因素的范畴[8]。综合吸收与借鉴这些概念,本研究将非认知能力定义为:个体在应对不同困难情境时,所展现出来的一种稳定的、积极的思想取向和行为模式。

2.家庭因素对个体非认知能力的影响

研究普遍认为,家庭背景对非认知能力的获得有显著影响。例如父母的收入、受教育程度、职业等显著影响儿童的非认知能力[9-11]。家庭社会经济地位与儿童非认知能力发展呈正比关系。家庭条件较好的父母,往往更加注重培养孩子的主动性、独立性和人际交往能力;而家庭条件相对弱势的父母,则更倾向于“放养”孩子,从而导致非认知技能上的差异[12]。

3.学校教育对个体非认知能力的影响

学校教育因素对个体非认知能力的影响研究主要聚焦于班级变量、学前教育经历、跨学科学习三个方面。班级变量方面,王春超等人的实验研究表明,通过精心设计班级座位,能够有效发挥学生干部的同伴效应,促进其他小学生非认知能力的发展[13]。学前教育经历方面,龚欣等人通过对CEPS的数据分析发现,学前教育经历对学生的思维开通性、自律性和朋友质量具有统计上显著的正影响[14]。跨学科学习方面,主要是以大学生为样本开展的研究。实证发现,跨学科学习通过显性影响和隐性形塑两种方式促进了个体的非认知能力发展[15]。

上述文献梳理表明,对于学生个体的非认知能力,已有研究主要围绕着内涵界定、家庭因素、学校影响展开,为后续研究奠定了良好的成果基础。但已有研究尚存一些有待突破的空间。首先,从影响因素来看,已有研究大量集中于探讨家庭因素的影响,而学校教育因素效应的探讨却相对较少。即便是为数不多的学校因素研究,也主要集中在班级规模、学前教育经历、跨学科学习这些较为中观的层面,而对教师、课堂教学等更为“基层”与微观的层面鲜有探讨。其次,从研究方法上来看,已有研究主要基于经典的OLS回归方法和倾向得分匹配方法(PSM),而以结构方程模型(SEM)、中介效应思路进行探讨的研究较为匮乏。本研究融通匹配了两个原本相对独立的数据库,以结构方程模型、中介效应为方法,对教师的课堂互动如何影响学生非认知能力发展进行实证分析。

二、学生非认知能力发展影响因素的研究过程

1.数据来源

本研究使用的数据来自“中国教育追踪调查”(China Education Panel Survey,简称CEPS)。该项目采用分层概率抽样方法(PPS),样本覆盖全国28个县级单位(县、区、市)。CEPS是目前我国教育领域中最具代表性的数据库之一。本研究综合关联使用了CEPS追访数据(2014-2015学年)中的教师数据和学生数据。剔除了“其他”任教科目的教师,保留了所有的语、数、外教师,共计548份样本。学生数据使用了第二轮班级代码(w2clsids)为436及以下的班级学生,共有221个班级,8325份样本,并通过班级代码分别与548位教师数据进行对应的匹配。

2.变量说明

(1)被解释变量

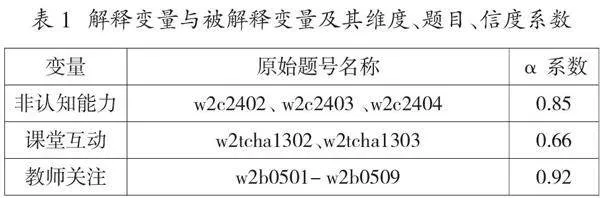

本研究将非认知能力定义为:个体在应对不同困难情境时,所展现出来的一种稳定的、积极的思想取向和行为模式。使用CEPS中的三道题进行测度(见表1),信度系数为0.85。

(2)解释变量

本研究的核心解释变量为课堂互动。课堂互动从本质上说是一种对话实践的过程,即同客体对话的实践、自我内化的对话性实践和同他人对话的实践,这三种实践体现了互为媒介的关系[16]。本研究认为,课堂互动是在教师的引领主导之下,以帮助学生建构知识为主旨而进行的对话性实践。使用CEPS中的两道题进行测度,信度系数为0.66。

本研究的中介变量为教师关注。回溯教师关注的概念界定,其类别的归属通常与研究者的理论假设和理解倾向有关,需要研究者在研究前依据研究假设,做好概念的界定[17]。本研究将教师关注界定为:教师在课堂教学中对学生的注意行为,如注视、提问、表扬等。这一界定具有一定的共识性,以这一内涵为基础的概念在既有研究中已有所使用,如张丹、范国睿、姚东旻等人的研究[18,19]。本研究使用CEPS中的九道题进行测度,信度系数为0.92。

(3)背景变量

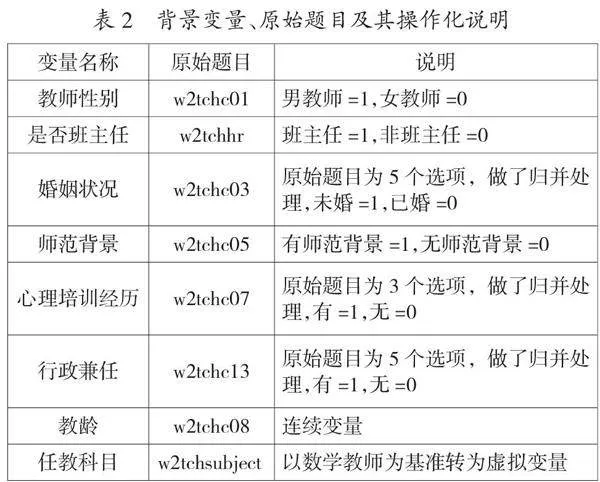

本研究中的教师背景变量共8个(见表2),主要包括教师性别、是否班主任、婚姻状况、师范背景经历、心理培训经历、是否兼任行政、教龄、任教科目。为了投入后续的回归方程,各变量相应地进行了转换与调整。

3.数据管理与分析

数据的管理与分析主要采用SPSS(24.0版)进行数据的一般性管理与运算,中介模型的识别与参数估计,以及Bootstrap法的检验采用Mplus(8.3版)完成。

三、学生非认知能力发展影响因素的研究结果与分析

1.各变量描述统计及相关分析结果

对研究变量进行初步地探索性分析,各变量描述统计(百分制换算后)及相关系数结果见表3。首先,学生的非认知能力发展与教师的课堂互动、教师关注均具有显著的正相关关系。其次,教师关注也与课堂互动显著正相关。第三,从百分制情况来看,教师关注测量得分相对较低,教师关注改进空间较大。

2.学生非认知能力经由课堂互动与教师关注的中介效应模型检验

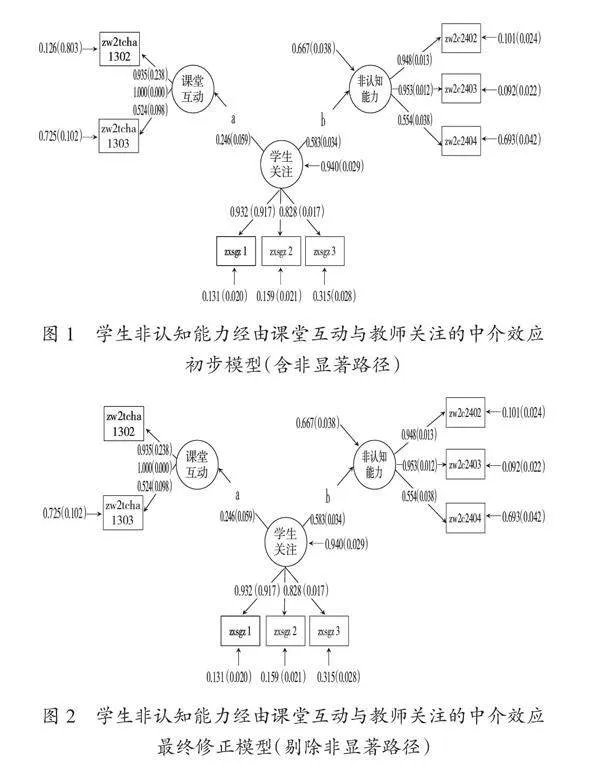

通过以上研究初步发现学生的非认知能力与课堂互动、教师关注存在着显著的正相关关系。下面将进一步通过结构方程模型检验学生非认知能力经由课堂互动与教师关注的中介效应模型。结果显示,中介效应模型拟合指数良好。其中,RMSEA= 0.016,SRMR= 0.019,均小于0.08的临界值;CFI= 0.99,NNFI= 0.99,均大于0.90的临界值。从方程的解释力(1-ζ)来看,学生非认知能力经由课堂互动、教师关注的方程预测效应为33.3%,解释力非常强。再从具体的模型路径分析来看(以下皆为完全标准化解),结果如图1所示。学生非认知能力受到课堂互动作用于教师关注这条中介路径的显著影响。其中,教师关注对学生非认知能力具有显著的正向效应,γ=0.583,t=17.323,p﹤0.001;而课堂互动对教师关注具有显著的正向效应,γ=0.246,t= 4.146,p﹤0.001。另外,课堂互动对学生非认知能力虽然显示出微弱的负向效应,但无法通过显著性检验,γ=-0.025,t=-0.592,p= 0.554,因此,此路径不通。最终,此中介模型的实际路径结构如图2所示,直接效应不显著,而间接效应显著,属于完全中介效应模型。

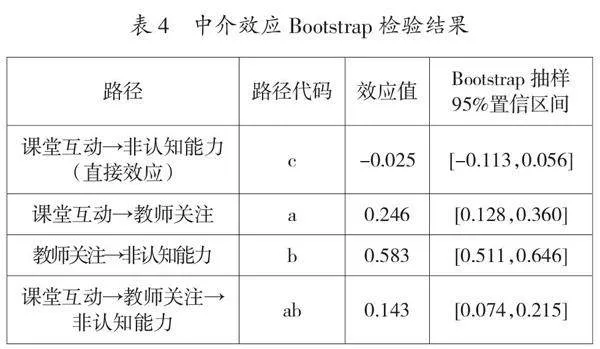

进一步对模型的稳健性予以检验,目前主要采用路径系数乘积进行区间估计,其核心逻辑在于考虑是否能够拒绝路径系数乘积为零的虚无假设[20]。采用Bootstrap法进行路径效应参数的置信区间估计,如果95%区间不包含0,则拒绝路径系数乘积为零的虚无假设,判定中介效应系数显著存在。Bootstrap法是一种从样本中重复取样的方法,通过把一个固定的样本当作总体,进行重复取样。大量重复样本的内在变异性为参数置信区间的估计提供了实证基础,用Bootstrap法得到的参数分布能够完全获得取样的变异性,即使数据非正态,用Bootstrap法得到的参数区间估计也往往优于其他方法得到的区间估计[21]。

本研究采用偏差校正百分位Bootstrap法重复抽样5000次来完成参数估计。结果显示(见表4),直接效应路径c的置信区间为[-0.113,0.056],不仅不显著,而且还经过0,进一步表明此路径既不显著、也不稳定,说明课堂互动对学生的非认知能力发展并不直接起作用,此路径应当予以删除。而路径a、b、ab的置信区间均未经过0,表明这三条路径都通过了稳健性检验,具有显著而稳定的路径效应。

3.影响教师课堂互动的背景变量回归分析

以上模型分析发现,课堂互动在学生非认知能力的发展中起着非常重要的作用。那么进一步的问题在于,既然课堂互动如此重要,教师的哪些个人背景变量可能显著影响课堂互动?为了回答这一问题,运用多元回归方程进行分析。

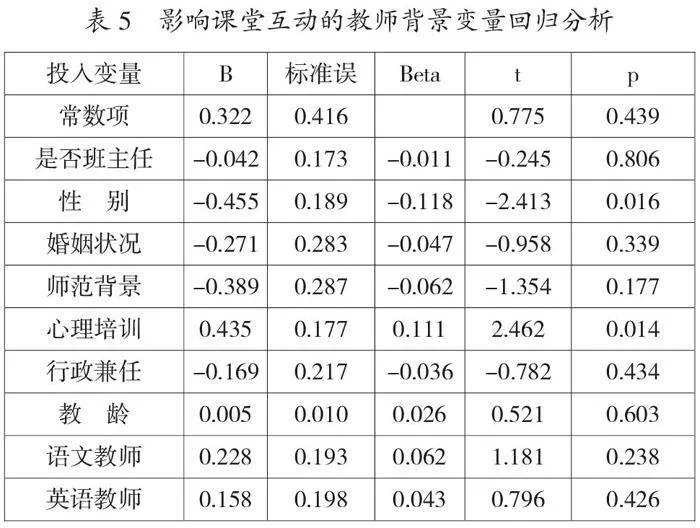

在多元回归方程的设定上,以课堂互动作为因变量,投入“是否班主任”“性别”等作为自变量,对于所有非连续型的自变量都进行了虚拟变量转换。结果显示(见表5),在众多的背景变量中发现,教师的性别(t=-2.413,p﹤0.05)、心理培训(t=2.462,p﹤0.05)对课堂互动具有显著的影响。女教师在课堂互动方面显著高于男教师,接受过正式心理培训(持有心理健康教育培训证书)的教师显著高于没有接受过心理培训的教师。

四、学生非认知能力影响因素的研究结论与启示

1.研究结论

本研究以“中国教育追踪调查”2014-2015学年的追访数据为基础,综合使用教师调查数据、学生调查数据,探讨了课堂互动通过何种途径影响学生的非认知能力发展。以往基于CEPS的很多实证分析其数据主要源自于单个的数据库(如教师数据、学生数据等),换言之,其分析中所涉及的自变量和因变量往往源自于同一自陈问卷,这就不可避免地存在着共同方法偏差问题[22],它是一种系统误差,影响测量的效度。本研究的特色在于自变量由教师数据库所得,而中介变量和因变量源自学生数据库,它们属于两个非同源性数据,这在很大程度上克服了共同方法偏差问题,使得分析模型具备了更好的非内生性,因而研究结果的科学性和说服力更有保障。

第一,日常教学中教师对学生的课堂关注以及师生互动不足。描述性统计显示,在教师的课堂互动、教师关注与学生非认知能力三个变量的测量得分中(百分制换算后),学生所感受到的教师关注测量得分相对最低,仅为63.72分。这表明,在平日微观的课堂教学活动中,教师对学生所给予的课堂关注不够充分。

第二,教学过程中的课堂互动与教师关注能够显著影响学生的非认知能力。中介模型分析证明,课堂这一微观场域对学生的非认知能力发展具有重要影响,其解释力较强,为33.3%,具体的路径机制为:课堂互动→教师关注→学生非认知能力,路径效应系数为0.143。本研究表明,课堂互动并不直接对学生非认知能力产生影响,而是以增进了教师关注这一重要的中介变量为途径,最终对学生非认知能力形成积极作用。

第三,回归分析表明,教师的性别差异、心理培训经历会对其课堂互动情况产生显著影响。

2.研究启示

(1)教师在教学设计时应当充分考虑课堂互动的有效嵌入性

教师需要更加充分地理解课堂互动对于学生发展(特别是非认知能力发展)的深刻意义,有意识地不断加强课堂互动。以往关于课堂互动,虽然也很强调,但主要是从课堂互动有助于活跃课堂气氛,有助于学生对知识点加深印象(改善认知能力)的角度出发而加以理解的。而本研究揭示出,教师引领下的课堂互动对于促进学生非认知能力发展具有重要的间接效应,这就需要教师更加意识到课堂互动的重要性,意识到它不仅影响学生的认知能力,也影响学生的非认知能力。从本质上讲,课堂教学是充满意义的对话性实践,在充分对话的基础上,教师引领与帮助学生逐渐建构起点滴的知识系统。当然,此处的“对话”必然是广义上的“对话”,其本质在于它是一种双向交互(而非单边)的实践性活动,这就决定了单一的言语讲授方式并不足以充分支撑起课堂教学的有效性,有意义的课堂教学必然需要渗透进有意义的课堂互动,从而生成真正广义上的“对话”实践。正因如此,教师十分有必要在教学设计中充分考虑到课堂互动的有效嵌入。

(2)加强教师的“关注”资源供给并公平分配“关注”资源

高度重视教师关注在课堂互动中的重要价值。本研究揭示,教师关注是架构于课堂互动与学生非认知能力之间的重要中介变量,即课堂互动是通过加强了教师关注而对学生非认知能力产生促进作用。这意味着,课堂互动的重心应当放在教师对学生的关注与反馈上面,教师不应吝惜对学生的注意、提问、表扬等,教师的“一个眼神”“一个笑容”“一句肯定”等等都可能在潜在层面上隐性地促进学生的非认知能力。另外,基于公平性的考量,教师还需要在课堂中,特别注意对自身的“关注”资源供给加以平等地分配,扩大学生群体的被关注面积,而不能仅仅局限于关注某部分学生。

(3)不断强化正规的教师心理培训力度以及增强培训实效性

在教师教育与培训政策上,应当有意识地加强心理知识与心理建设能力的相关培训。已有研究表明,心理培训能够对教师的心理知识、态度、信心和行为等产生积极的影响[23]。本研究也证实,接受过正式心理培训的教师其课堂互动情况显著优于没有接受过心理培训的教师。因此,在现有的教师教育与培训设计上,应当加大心理培训的比重。同时,在当前这个互联网如此发达的时代,应当充分借助互联网平台,探索适合教师心理培训与教育的“云端”新途径,为教师提供高质量的心理培训课程、举办专家讲座与研讨等。另外,从性别维度上加以考量,在培训环节中,还需有针对性地关注男教师群体,充分提升他们的课堂互动意识、加强他们的教师关注行为。总之,我们坚信,一切为了学生的积极发展与健康成长,这绝不是一句空口号,撑起这一美好理想基点的关键在于教师,而加强课堂互动,增进教师关注则又是这一基点中的“阿基米德之点”。

参考文献

[1] 祖霁云,Patrick Kyllonen.非认知能力的重要性及其测量[J].中国考试,2019(09):22-31.

[2] Heckman J J, Stixrud J, Urzua S, et al. The Effects of Cognitive and Noncognitive Abilities on Labor Market Outcomes and Social Behavior[J].NBER Working Papers, 2006, 24(03):411-482.

[3] 乔治·库,金红昊.非认知能力:培养面向21世纪的核心胜任力[J].北京大学教育评论, 2019,17(03):2-12.

[4] Roberts B,Walton K,Viechtbauer W. Patterns of mean-level change in personality traits across the life course:a meta-analysis of longitud-

inal studies[J]. Psychological Bulletin, 2006, 132(01):1-25.

[5][6] 雷万鹏,李贞义.非认知能力对初中生学业成绩的影响:基于CEPS的实证分析[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2021,

60(06):154-163.

[7] 方超,黄斌.非认知能力、家庭教育期望与子代学业成绩——基于CEPS追踪数据的经验分析[J].全球教育展望,2019,48(01):55-

70.

[8][15] 苟斐斐,朱平,张雯婷.跨学科学习能促进非认知能力发展吗?——基于14万份本科生样本的实证[J].现代远程教育研究,2022,34(03):87-95.

[9] Khanam R,Nghiem S.Family Income and Child Cognitive and Noncognitive Development in Australia:Does Money Matter[J]. Demography, 2016,53(03):597-621.

[10] Fletcher J M,Wolfe B. The Importance of Family Income in the Formation and Evolution of Non-Cognitive Skills in Childhood[J].Economics of Education Review,2016,54(07):143-154.

[11] Blanden J,Gregg P,Macmillan L.Accounting for Intergenerational Income Persistence:Noncognitive Skills,Ability and Education[J].The Economic Journal, 2007,117(03):43-60.

[12] Reardon S F, Portilla X A. Recent Trends in Socioeconomic and Racial School Readiness Gaps at Kindergarten Entry [A].The annual meeting of the society for research on educational effectiveness,Washington,DC[C].2015:1-38.

[13] 王春超,钟锦鹏. 同群效应与非认知能力——基于儿童的随机实地实验研究[J].经济研究,2018,53(12):177-192.

[14] 龚欣,李贞义.学前教育经历对初中生非认知能力的影响: 基于CEPS的实证研究[J]. 教育与经济, 2018, 34(04): 37-45.

[16] 钟启泉.“课堂互动”研究:意蕴与课题[J].教育研究,2010,31(10):73-80.

[17] 李丹杨,吴颖康,鲍建生,等.教师关注:沟通教师知识信念与教学行为的桥梁[J].全球教育展望, 2022,52(03):94-110.

[18] 张丹,范国睿.课堂教学场域中教师关注的性别差异研究——以上海小学课堂为例[J]. 教育研究,2014,35(04):122-128+158.

[19] 姚东旻,许艺煊,李昊洋,等. 教师的表扬或批评如何影响学生成绩——基于CEPS数据的中介效应分析[J]. 北京大学教育评论, 2021, 19(01):109-133.

[20] Mackinnon D P,Lockwood C M,Hoffman J M,et al. A Compar-

ison of Methods to Test Mediation and Other Intervening Variable Effects[J]. Psychological Methods,2002, 7(01):83-104.

[21] 温忠麟,刘红云.中介效应和调节效应:方法及其应用[M].北京:教育科学出版社, 2020:89-93.

[22] 熊红星,张璟,叶宝娟,等.共同方法变异的影响及其统计控制途径的模型分析[J].心理科学进展,2012,20(05):757-769.

[23] Jorm AF,Kitchener BA,Sawyer MG,Scales H,Cvetkovski S. Mental health first aid training for high school teachers:a cluster randomized trial[J]. BMC Psychiatry,2010,10(01):51-63.

[作者:赵志纯(1981-),男,甘肃兰州人,江西师范大学教师教育研究中心,副教授,硕士生导师,博士;王肇怡(2000-),女,安徽池州人,江西师范大学教育学院,硕士生。]

【责任编辑 王泽华】

*该文为国家社会科学基金教育学一般课题“改革开放40年来我国教育学术影响力的大数据实证研究”(BGA180054)的研究成果之一