“1+X”模式下的古诗词联读研学课程设计研究

【摘要】文章以陆游《游山西村》为例,分析“1+X”模式下的古诗词联读研学课程的设计。通过对《游山西村》的文本分析和背景介绍,文章提炼出具有前瞻性和增效性的古诗词联读研学课程设计思路,并提出了实施要点和注意事项。教师应结合材料搜集、阅读理解、诗词鉴赏、诗歌创作等学科要素,进行综合实践教学,使学生更好地融入课程,激发学生的学习兴趣和创造力,培养学生的高阶思维和审美能力,进而提升学生的语文综合素养。

【关键词】初中语文;“1+X”模式;古诗词联读;研学课程;综合素养

【基金项目】本文系广西教育科学“十四五”规划2022年度专项课题“基于广西本土资源的高品质研学旅行课程建设与实践研究”(课题编号:2022ZJY1661)的研究成果。

作者简介:徐加彬(1983—),男,广西壮族自治区南宁市第二中学。

随着教育事业的发展,整个社会越来越注重学生的情感体验和综合素质。古诗词作为中华传统文化的重要组成部分,是重要的语文教学资源。传统的古诗词教学以单篇为主,在当今信息获取渠道多元、更强调以学生为主体的背景下,这种模式难以满足学生的学习需求。因此,语文教师应整合区域和地方特色资源,设计具有学校特色、区域特色的语文实践活动,落实学习任务群的目标要求,增强课程内容的丰富性和课程实施的开放性[1]。具体而言,教师可以尝试采用“1+X”模式进行教学,以一首教材内的古诗词为核心,引入乡土古诗词资源,并综合运用这些教学资源设计古诗词联读研学课程。

一、古诗词联读研学课程的模式建构及特征

古诗词联读研学课程是一种以学生为主体,利用实践活动促进学生知识、技能、思维、情感和价值观全面发展的教学模式。通过实践活动,学生成为积极、主动的研究者,能够更深入地理解知识,从而提高实践能力。

如果聚集于单独一首古诗词进行品读,学生往往只能意会,而无法言传其巧妙之所在[2]。古诗词联读研学课程不仅能够提升学生的文化修养和语文能力,还能够增强学生的情感体验,提升他们的实践能力和创新能力,有利于学生的综合发展。

(一)模式建构

古诗词联读研学课程以古诗词联读为核心环节,联系乡土文化中的同质古诗词,以研学的形式,让学生全方位地参与资源搜集、课程设计和课程实施,有效调动学生主动学习的积极性。

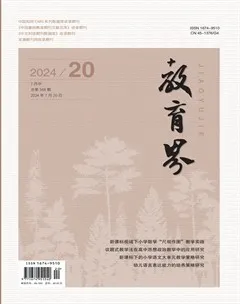

教师可以按照研学活动的前、中、后顺序,设计形式多样的学习活动(如图1所示)。研学前,教师先让学生初步研读古诗词,品味其艺术魅力,感受古人的智慧和情感。接着,教师将这些古诗词与它们的创作背景相结合,并与同质古诗词进行比较,引导学生思考和讨论相关的问题。教师也可以将古诗词和现实生活相结合,引导学生深入理解古诗词的内涵和情感,从而提升学生的思辨能力。在研学中,教师积极引导学生进行交流和互动,让他们结合自己的认知和理解,探讨古诗词中的文化与艺术价值。研学后,教师根据学生的水平和特点,设计诗歌仿写任务,让学生更好地掌握古诗词,并进行实践应用和深度理解。

(二)课程特征

古诗词联读研学课程遵循了“教—学—评”一体化的设计理念,符合当下语文教学的基本要求,其基本特征如下。

1.紧密关联生活

本课程以诗歌赏析为核心活动,引入乡土古诗词的学习素材,让古诗词的学习更贴近学生生活。在研学前,教师可以让学生搜集相关的学习资料,并进行分享交流。学生在互动交流中分享不同的观点和理解,拓展思维,同时获得梳理自己思维的机会,促进自身思维和表达能力的提升。

2.关注个性感受

在研学中,教师不仅要让学生感受古诗词所表达的情思,还要让学生了解古诗词的文化艺术价值。学生可以通过朗读、歌唱等形式,体验古诗词所表达的情感与思想内涵,联系自身的经验和体验,把学习成果内化为自己的思想、态度、价值观。

3.多维立体渗透

古诗词联读研学课程注重学生的感受和体验,从多个角度和维度切入课程内容,让学生从文化、情感、历史和现实等层面进行感受和体会。在研学后,教师可以引导学生以自评、互评的形式对学习成果进行评价,进而实现语文知识与技能的多维渗透。

二、“1+X”模式下的古诗词联读研学课程的设计与实施

(一)课前准备,搜集教学素材

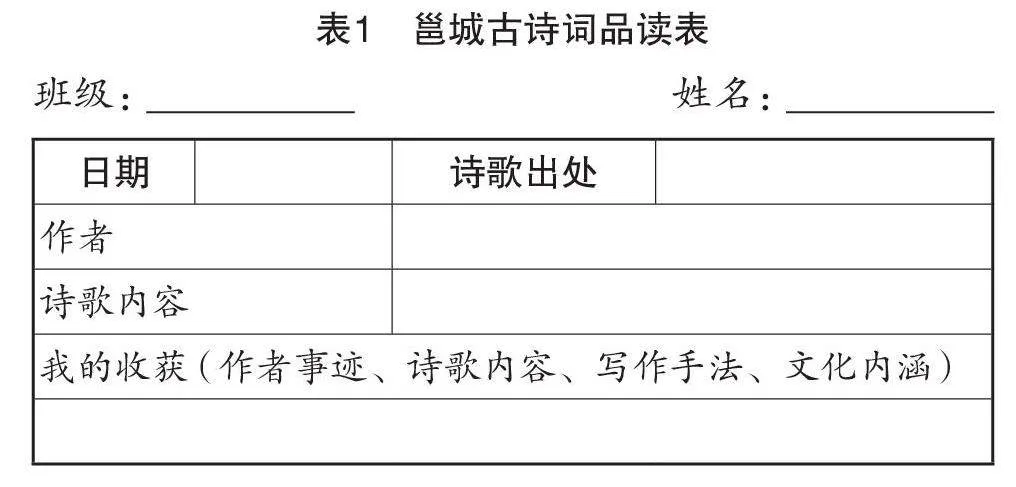

课前准备是教学设计的重要环节。在传统的古诗词教学中,搜集教学素材的工作主要由教师完成;在古诗词联读研学课程中,教师引导学生搜集教学素材、搭建课程框架,让学生参与课程的准备环节。在课前,为了让学生明确学习活动目标,教师可以布置研学任务“邕城古诗词品读”,并为学生设计“邕城古诗词品读表”(如表1所示),从而引导学生搜集与《游山西村》相关的乡土诗词作品。如此,能够让学生更好地了解古诗词的创作背景、思想内容、文化传统和艺术风格等信息,关注古诗词包含的意象、修辞和语言特点,加深对古诗词表现形式和美学内涵的理解,为接下来的课堂学习打好基础。

(二)课上研学,诗歌联读品析

1.知人论世,勾勒线索

研学课程能够充分体现学生的主体地位。教师可以设计古诗词联读研学课程前置任务—陆游诗歌手抄报。学生需搜集资料,选择自己喜欢的陆游诗歌,并明确每首诗歌的创作背景,把这些诗歌按时间顺序编排,绘制手抄报。学生从《游山西村》出发,回顾小学的《示儿》,又联想到《卜算子·咏梅》《十一月四日风雨大作》等诗歌,梳理了陆游诗歌创作的时空脉络,了解到陆游的诗作大多与抗击侵略、从军报国有关,体会这位诗人对国家命运深切忧虑的爱国情感。

在绘制手抄报的过程中,学生主动获取并整理教学资源,积极参与课堂活动,获得了真切的课堂实践体验。同时,教师可以依据学生的课堂表现和手抄报的完成质量全面地了解学生的古诗词积累情况,从而精准高效地解决学生的问题。此外,绘制手抄报让学生认识了爱国诗人陆游,为后续的教学活动做了情感铺垫,从而使学生更加积极主动地探索、学习古诗词。

2.比较赏析,品读诗意

陆游一生游历多地,学生可以通过梳理陆游的诗歌来挖掘、品味陆游的诗意人生。由此,教师可以设计“陆游的人生关键词”这一小组研讨活动,引导学生结合陆游的诗歌共同研究、探讨陆游的“人生关键词”,并进行分享交流。

学生小组一:我们小组认为陆游一生可用“爱”这个词串起来。其一,陆游经历了一段让他刻骨铭心的爱情,这份爱情的结局不美好,但这并未阻碍他前进的脚步。他将遗憾化为对唐婉的默默祝福。这份爱,爱得热烈,爱得隐忍。其二,陆游心系家国,饱含爱国情怀。哪怕被投降派弹劾罢归故里,哪怕心中充满抑郁不平之气,哪怕已在生命的弥留之际,他仍不忘家国。这份爱,爱得深沉,爱得执着。

学生小组二:我们认为陆游的人生关键词是“悲”。“悲”来自有情人不能终成眷属,《钗头凤·红酥手》中的“错,错,错”就表现了他爱情的“悲”;悲来自“不见九州同”,诗人徒有报国之志,大半生的苦等都未能让他如愿,最后留下“北定中原”的美好愿望而悲伤离世。

诗歌之美,不仅于言,更在于情。通过这一活动,学生对诗人的情感有了更深入的感悟,对陆游的诗人形象有了更准确的把握。

3.关联生活,联读佳作

多文本联读具有单文本阅读无法达到的优势,主要体现在多文本联读往往更易于学生真切地感受文字背后深刻而丰富的意蕴[3]。古诗词联读的任务之一即在两首或多首诗词的比较中探知不同时代的诗人,或不同诗词作品的诗意人生。语文学习不能仅仅局限于课堂,还要把学习视野拓宽到生活中。南宁是一座拥有丰富的历史文化资源的城市,有许多文人墨客留下的足迹,这些文人墨客创作了大量记录自己所见所闻所感的诗歌。学习这些诗歌能够让学生把课内与课外的语文教学资源联系起来,帮助学生搭建语文与生活的桥梁。

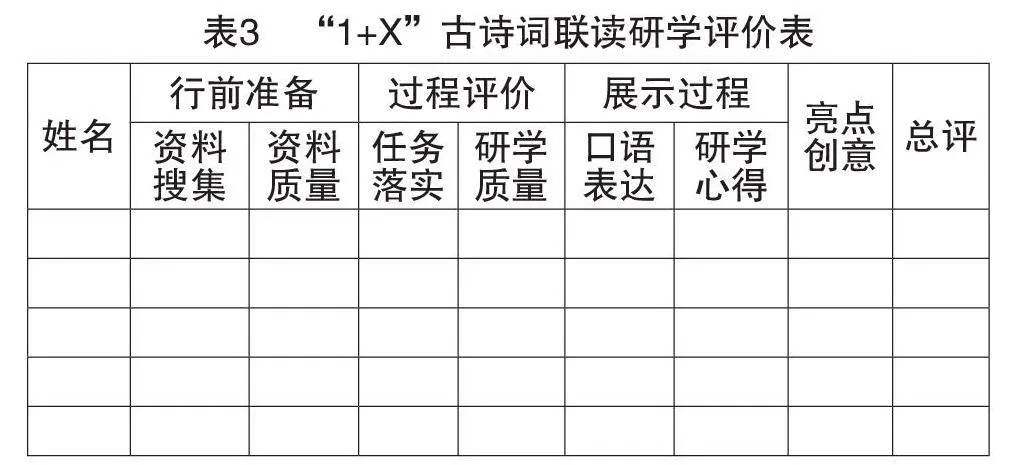

学生在课前整合了明代董传策的《青山歌》、清代刘神清的《邕江春泛》、释如芝的《游青秀山》等诗歌,教师可以引导学生将这些诗歌与陆游的诗歌进行古诗词联读。例如,教师引导学生通过“诗词赏析简表”(如表2所示),从内容、情感、手法等角度比较《游青秀山》和《游山西村》,让学生在比较中品情、悟理。

4.创作实践,领悟真谛

在学生完成诗词赏析任务后,教师可以设计创作活动,帮助学生巩固本次研学课程的所学知识。例如,在《游山西村》一诗的联读研学课程中,教师让学生仿照《游山西村》和《游青秀山》,联系生活,写一首短诗,记录自己的游览经历。学生作品举例:

游青秀山

遥看邕州玉带边,满眼葱翠碧云天。

轻岚如烟罩神秀,百看不厌是青山。

游邕江畔

天边残阳收,来从江畔游。

鳞波映晚霞,游人自可留。

学生创作的诗歌能够体现学生的学习经历,反映学生的进步与成长。通过联读创作,学生发现:亲近自然、热爱生活,是诗人们共同的创作主题,而家国、山水和田园是他们不变的精神家园。

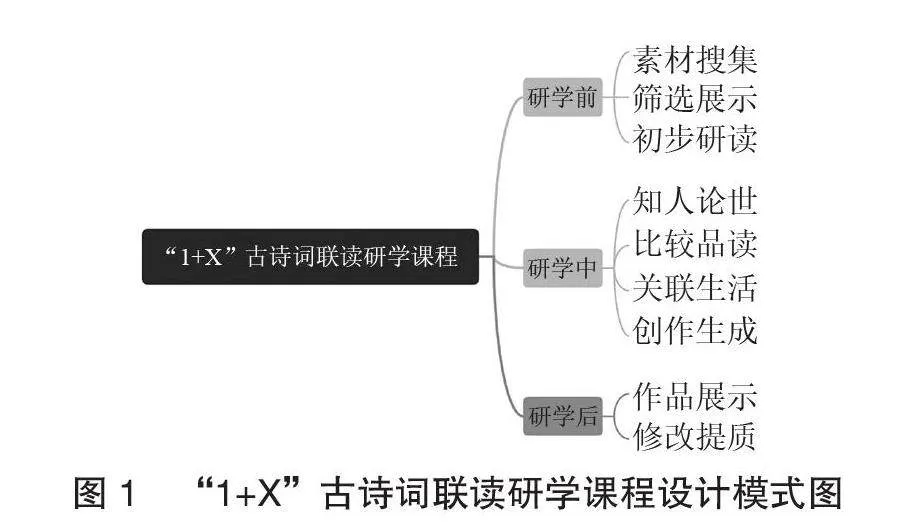

(三)课后分享,研学成果提质

在古诗词创作活动的基础上,教师可以通过设计“古诗词联读研学评价表”(如表3所示),组织学生分享本次研学课程的学习成果与心得体会,对学生的总体表现进行综合评价,提升学生的学习效果,促进学生思维品质的提升。其中,评价等级分A、B、C、D四级,分别代表“优秀”“良好”“合格”“不合格”。通过课后分享,学生不仅巩固了课堂所学的知识与方法,也加深了对家乡的了解,激发了学生热爱家乡、建设家乡的激情。

结语

通过古诗词联读研学课程的学习,学生能够感受古诗词的文字魅力和文化神韵,强化情感体验的同时,提升自身的语文素养和文化修养。“1+X”模式下的古诗词联读研学课程对语文古诗词教学和传承中华文化具有积极推动作用,教师应不断优化和创新教学方法,发挥古诗词在现代语文教育中的作用。

【参考文献】

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]陆俊.联读:古代诗词鉴赏的有效方式[J].语文教学之友,2015(12):24-25.

[3]花玉娟.群文学材重构“读”领风骚:以两堂古诗词群文阅读课为例[J].语文教学通讯,2020(7/8C):38-39.