叙事增强档案数字编研服务的理论框架与实践路向

摘 要:叙事作为人们表达和传播思想情感、观念理论的重要方式,对做好档案数字编研服务有着重要的现实价值。叙事利于明确档案数字编研模块构成、协调模块关系和厘清模块之间的运行机理,并通过加强档案叙事的数字资源建设、注重档案数字编研的分类实施、强化档案数字编研的成果呈现等途径,增强叙事在档案数字编研中的作用发挥,以助益于档案数字编研服务实效提升。

关键词:档案;叙事;数字编研;数智资源;大思政;参与式;沉浸式

数字编研不是简单的数字技术加档案编研,也不单纯是指数字档案编研或档案数字化编研,而是用数字手段打造档案编研业务数字化转型升级新模式,即包括档案编研过程的数字用户、数据对象、数字赋能、数字出版和数据要素价值倍增等在内的体系化的档案编研新模式。[1]

党的二十大报告强调要“加快构建中国话语和中国叙事体系”。[2]叙事作为中国叙事的重要组成部分,是人们对客观事件或事物进行复述、加工和输出的表达手段。而在数字时代,充分利用大数据、人工智能、模拟仿真、云计算等数字技术,不仅能够有效创新档案编研模式,更能够拓宽档案编研场域,从而不断提高档案编研质量和效率。

以叙事增强为手段的档案数字编研服务是丰富高校大思政数智资源、增强思政教育内容的系统性和感染力、更好发挥档案育人功效的重要途径,本文对此进行分析,以期为提升档案编研服务的创新性提供借鉴。

1 叙事增强档案数字编研服务的理论框架

叙事增强档案数字编研服务是一个过程,在建设档案叙事资源基础上,推进叙事赋能档案数字编研实施,从而呈现编研成果。其构成模块是何、各自占据什么地位以及各模块之间如何运行等问题是其理论框架构建需要考虑的基本问题。

1.1 叙事增强概念和原理

叙事理论或叙事学起源于叙事学起源于苏联[3],叙事学概念是法国批评家兹维坦·托多罗夫(T. zvetan Todorov)于1969年提出的[4],可以理解为涉及研究叙事作品的科学,应用领域包括影视文学、教育培训、娱乐与游戏、文化传承、数字人文、媒体新闻和医疗卫生等。增强叙事的概念主要是指通过叙事增强技术以增强叙事表达能力,应用的技术包括通讯和网络技术、新媒体技术、人工智能技术、增强现实技术、数字孪生技术等,突出叙事表达的情境化、沉浸式、交互性等效能,增强叙事表达的效果。叙事增强档案数字编研主要思想是运用叙事增强技术提高档案数字编研的深度、广度和温度,主要包括档案数智资源组织、数据智能分析、叙事场景生成、叙事媒体输出、叙事在内容推荐、叙事交互体验、叙事平台优化等方面。

1.2 叙事增强档案数字编研服务的功能

档案数字编研服务是围绕特定主题,对具有价值性的档案进行数字化收集、汇编、研究和加工开展场景化叙事性服务的工作。实现这一目标的前提就在于让人们能够充分掌握并理解档案内容,为人们把握档案内容的生成背景、发展脉络、现实意义等信息提供帮助。叙事增强主要运用信息技术以文字、图画、影音或口语等形式对事物进行再描述,引导叙事对象进入特定叙事场景中,并在情感、意志和行动中有所改变,从而更好地运用档案编研成果,产生良好的共振效应。因此,叙事增强对于不断提高档案数字编研服务效率,切实提升档案数字编研质量有着重要的现实价值。

1.2.1 增强档案数字编研服务的能动性

叙事增强技术通过情感激发来渲染氛围,从而引导人们产生情感共鸣。在叙事增强档案数字编研服务过程中,将特定档案内容与叙事背景、具体细节、意义价值等因素结合起来进行故事化开展,激活档案数字编研服务的活力、效力。如天津就曾发布《天津市红色资源保护与传承条例》,其中明确提出档案、文化和旅游等部门以及党史研究机构等部门,应当按照各自职责主动参与红色资源档案的编研中,以建立完善系统的红色资源档案信息平台。[5]在高校大思政数智资源建设中,思政档案的数字化编研则显得尤为重要。叙事方法在其中的应用,能够引导主体深刻认识、切身体悟到思政档案数字编研对于提高大思政数智资源建设的现实意义,切实增强档案数字编研人员的责任感和使命感。[6]

1.2.2 增强档案数字编研服务的具象性

叙事增强技术能够将复杂问题简单化、抽象问题形象化、理论问题通俗化,让人们更容易理解档案数字编研信息。数字技术的迅猛发展和迭代升级,各种数字延伸技术和产品能够将抽象繁琐的档案编研工作程序化,不仅增添了档案编研服务工作的鲜活度,更能够激发主体兴趣,增强其自觉掌握的积极性和主动性,不断提高档案数字编研服务的实效性。

在高校大思政数智资源建设中,部分高校就采用VR、AR、MR等数字技术,搭建数字化育人场景,使受众能够在数字技术辅助下身临其境地感受思政魅力,体悟思政数智资源背后所蕴藏的科学道理和深刻哲理。如一些革命纪念馆采用虚拟现实技术,为参观者搭建“情景化”的模拟场景,在沉浸式体验中增强参观者的具身参与感,以达到激发情感共鸣、促进情感认同的目的。这就意味着,档案叙事“真实还原的场景呈现为故事情节的展开提供了空间”,[7]使所叙事的档案更具立体性和感染力,调动高校大思政数字档案中所蕴藏的思想品德因子,触发人们内心深处的情感共鸣。同时,在档案叙事过程中,打破档案与受众之间的物理阻隔,缩小档案与受众之间的心理差距,增强受众自主参与互动,在互动中培育良好思想道德素养,实现叙事增强式档案数字编研育人功效。

1.2.3 增强档案数字编研服务的融合性。

对于高校大思政数智资源建设而言,思政教育领域的叙事增强档案数字编研,可以促进各种思政资源的共建共享,提高思政档案资源的利用效率,发挥档案数字编研的有益价值。通过叙事增强技术的运用,促进档案叙事架构的完善、叙事受众的确定、叙事方法的多样等,不仅增强了档案数字编研功能,也为新时代高校大思政数智资源建设指明了方向。

高校大思政数智资源建设以其特殊的故事性、思想性和情感性,有着天然的叙事优势。这说明,叙事与高校大思政数智资源建设有着内生契合性,两者的结合不仅能够为叙事提供鲜活的叙事资源和明确的叙事对象、叙事目标,而且能够充分激发高校大思政数智资源的育人价值,促进高校大思政数智资源建设的融合化开展。

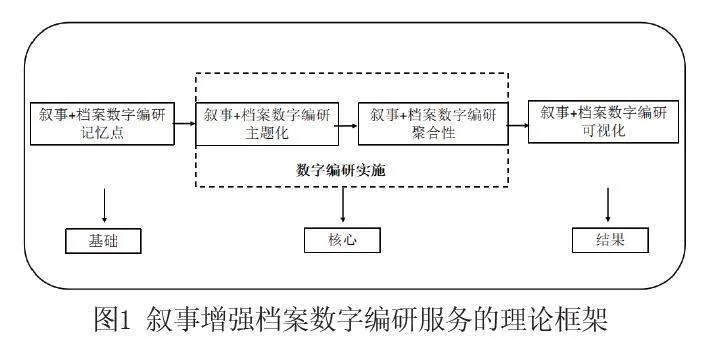

1.3 叙事增强档案数字编研服务的逻辑框架

档案叙事数智资源建设,是通过对档案叙事资源的收集、筛选、加工,梳理现有的叙事资源使其结构化、开放化和智能化的过程。数字编研实施,可以分为主题化和聚合性两个过程,叙事+数字档案编研主题化将编研过程进一步细颗粒化,主题化意味着采集、清洗、挖掘现有的档案将其系统化和知识化。聚合性是将各主题的数字档案通过某一固定标准进行整合,将相关主题的数据进行收集与分析,从而形成各类型的档案数据库。编研成果呈现,是将多项档案信息转化为系统档案知识呈现,允许用户对数字化档案阅读、操作、编辑等,如图1所示。

1.4 叙事增强档案数字编研服务的内在逻辑

档案叙事数智资源建设是整个数字档案编研服务的基础。叙事的主体、内容、方法等资源的整理与归纳直接影响其在整个档案数字编研服务工作中的运用。运用叙事增强技术实现档案数字编研服务中的记忆点,故事化、工程化、智能化的取向增强吸引力。

数字编研实施是整个数字档案编研服务的核心。通过数字编研这个核心过程加工处理各类程序,从而在叙事资源选择基础上呈现出更好的数字档案编研成果。编研成果呈现是整个数字档案编研服务的结果。编研成果代表着叙事赋能数字档案编研服务的结果产出,可以有效提高应用对象的体验,提高数字档案的运用率。

1.5 叙事增强档案数字编研服务的运行逻辑

叙事增强技术推进档案数字编研服务,以不同的叙事资源来增强数字档案的记忆点,经过主题化、聚合性以及对数据分类与整合的双重处理,根据不同的主题选择不同的叙事方式,并在档案编研中聚合成系统的思政元素,以时间轴、主题轴等方式对编研成果进行可视化呈现。

知识单元的结构化提取、语义化表达和智能化计算等可以分类形成思政案例库,运用“数据逻辑分类、多向排列和关联链接”[8]实现主题化编排。按照动态化、多维化、开放性原则,通过各类事件或知识点的关联处理,形成档案数据编研可视化成果,以数智资源形式在大思政教育中加以展示。

2 叙事增强档案数字编研服务的实践路向

叙事增强技术提升档案数字编研的服务质量和服务效率,要遵循以记忆点为基础、以主题化和聚合性为核心、以可视化为结果的理论框架。实践上,将叙事增强档案数字编研成果作为思政数智资源的重要组成部分进行组织和实施,提升叙事增强档案数字编研的思政教育功能。

2.1 叙事增强型档案数智资源建设

叙事增强档案数字编研服务能够增强人的记忆点,所以要数智化采集高校大思政档案叙事资源,贯穿档案的数字加工和诠释全过程,形成自生成数智资源。

一是以“大视野”更新档案叙事理念。叙事要保持时空完整性,对于同一历史事件、同一历史人物要加大相关思政档案资源的整合力度,保证材料详实、人物丰满,多角度、宽维度、高站位的看待史实,最终以“事件——人物——活动”的清晰逻辑叙述。

二是以“大格局”优化档案叙事内容,构建多元互补开放的叙事格局。叙事创作在史实基础上开展,保证叙事内容与档案记载的历史面貌一致,不能夸张化处理。

三是以“大课堂”丰富档案叙事空间。多维度的教育场域为档案叙事拓展了空间,如档案馆的红色档案档案记载了中国人民站起来、富起来、强起来的真实过程,将红色档案中的人物、事迹等做故事化处理或教材式编制,从而生动活泼地叙述,丰富档案传播情境。针对“目前红色档案资源少有在抖音、B站等青少年喜闻乐见的新媒体阵地传播”,[9]要多载体全口径传播。

四是以“大师资”联动档案叙事主体。思政档案数智资源建设,可引入各界“大师资”参与,如研究会与馆藏人员通力合作出版专著,合写校本课程,档案馆、纪念馆等与报业集团战略联盟推出系列报道,与电视台、新媒体等网络平台合办专栏节目,创造形式多样的教学资源等。

2.2 叙事增强型档案数字编研实施

高校数字编研在编的基础上深入研究,在庞大的叙事资源中选择适当的主体、内容和方法,加以系统化开展。其中要遵循实效化和特色化的基本原则。

一方面,目标导向,分类汇编。立足于党和国家的方针政策,依托现有的大数据、云计算等智能技术,紧跟时政将思政档案数据主题化,围绕时代主题,聚焦专题,联合定题,分门别类汇编资料,如分类编纂案例库、素材库,孵化课程资源;或者以信息采集和信息抽取技术为手段,以实体红色档案为依托串联起一个教育主题,对于重点内容特色化开发、议题式教学探索,在红色档案中提取伟大建党精神这条主线,以历史思维将其转化为教材读本的经典案例,在与历史对话中吸取强大精神力量,在深度融合中营造和谐教学氛围。

另一方面,特色引领,整合资源。在数字编研过程中体现高校办学特色和地方特色文化,运用语言处理技术和语义分析技术选择相关性的档案来共同编研,如参考扬州“红色档案联盟”做法,依托“红色记忆”联合体,打造红色育人品牌。又如浙江大学校史档案和灵隐寺相关文化档案共同编纂,专题呈现。运用语义相关、聚类分析等技术挖掘档案之间的关系,形成以主题词为核心的语义网络,集成专题化的数字档案从而整合档案资源。

2.3 叙事增强型档案数字编研服务

档案数字编研成果的价值实现很大程度上依赖其传播成效,所以要动态静态结合展示成果。

一是运用“两微一端”动态展示。为了扩大受众范围,除了传统的编纂汇编文字的方式,还可以运用社会实践陈列的形式,更可以运用现代技术立体展览,制作档案精品用新媒体来宣传教育,辅之以图像叙事、话语叙事等打造特色景观,年轻化表达,将空洞的档案文字转化为视频、漫画等,通过微博、微信、网站等平台宣传,通过智能算法解析了解大学生兴趣,运用大数据精准传送相关内容。以思政课堂为主协同网络思政和日常思政为一体化提供全域覆盖的教育合力。

二是运用SQLite+H5静态展示。这种展示形式解决了离线展示的需求,档案数字编研成果可以在脱离编研系统的情况下继续展示。如某高校的校友学籍查询平台,就是在对个体的各科成绩、校园活动、主要事迹等完整的叙事基础上,导入了学籍查询系统,在校史馆静态展示。

三是具身设计全景展示。直观的图像、视频等能够将枯燥的理论可视化,提升接受度;现场的感染力与沉浸感能够武装头脑、增加知识储备,在分析与交流中提升学生自主探究的能力,完善个体知识体系构建。同时,通过场景复原、互动体验、旁白口述等方式全方位打造在场感,如利用VR技术足不出户体验“红军的一天”,使学生身临其境加深对民族文化历史的感知。[10]

为详细展现改革开放的巨大历史变迁和时代发展,可以运用档案元素重建不同的历史空间,以过去、现在、未来为模块划分,在情境中怀旧、想象、回忆,加强身份建构和信念坚守。其中,运用可穿戴设备与历史人物对话,可视、可听、可触,能够加强带入感。

本文系教育部人文社会科学研究青年基金项目“人工智能嵌入思想政治教育的逻辑机理与实践路径研究”(项目编号:21YJC710016)的阶段性研究成果。重庆市高等教育教学改革研究项目“革命历史类博物馆融入‘大思政课’建设的逻辑理路与实践进路研究——以重庆红岩革命历史博物馆为例”(项目编号:233117)的研究成果之一。

参考文献:

[1]牛力,曾静怡.数字编研:一种全新的档案业务模式[J].中国档案,2022(01):70-71.

[2]习近平著作选读(第1卷)[M].北京:人民出版社,2023:37.

[3]王云. 叙事学视域下老年题材剧情片《李保国和王淑花》的人物形象建构研究[D].长春工业大学,2024.

[4]陈词. 叙事学理论在《红星照耀中国》整本书阅读教学中的应用研究[D].广州大学,2024.

[5]朱彤,王兴广,唐懿飞.新时代我国红色档案管理的实然困境与应然进路[J].档案学通讯,2024(01):20-27.

[6]裴佳越.论“三全育人”视域下高校校史档案功能的拓展与实现[J].山西档案,2021(04):64-71.

[7]周林兴,崔云萍.叙事视角下档案文化传播:价值、机理及路径选择[J].档案管理,2021(01):36-38.

[8]祁天娇,王强,郭德洪.面向知识赋能的档案数据化编研:新逻辑及其实现[J].档案学通讯,2022(01):45-52.

[9]卢珊,徐尧丹.红色档案赋能高校思想政治教育理路探析[J].档案与建设,2023(11):66-68.

[10]孙安宁.高校数字化校史协同编研体系的构建研究[J].浙江档案,2023(02):52-54.

(作者单位:1.中共南阳市委党校 史可,讲师;2.西南大学马克思主义学院 周梦瑶,博士研究生;3.西南大学马克思主义学院 彭均,博士研究生 来稿日期:2024-02-20)