数字记忆中的人文色彩:基于中外档案数字记忆项目的调查分析

摘 要:数字记忆是记忆在数字时代的新形态。档案具有的文化属性、档案工作对全宗完整性的重视、档案服务的社会化趋势以及档案研究对人文议题的观照成为档案数字记忆人文色彩建构中的优势。通过对国内外档案数字记忆项目的调研,发现档案数字记忆项目缺少对记忆资源深层面的意义挖掘,难以实现对档案资源语义的关联和理解以及复合型的高级检索,而社会公众的缺位使档案数字记忆项目与数据知识库无异。为增强档案数字记忆中的人文色彩,以档案叙事理论为指导,以塑造纷众记忆形态为方法,结合项目案例,从目标定位、文化阐释、资源整合、编排展示、技术支撑角度构建“五位一体”的实践路径。

关键词:数字记忆;人文色彩;档案;数字记忆项目;语义;检索;知识库;档案叙事

1 引言

记忆承载历史、传承文明,是人类社会永恒的议题。随着以互联网、大数据、人工智能为代表的数字技术全面渗透进人们的日常生活,传统形态的记忆逐渐向数字形态转变,拥有更多受众群体、更长保存时间、更少体量限制、更快传播速度、更便捷共享途径的数字记忆应运而生。

在国际上,对以实体形态存在的记忆进行数字化的实践最早催生了数字记忆概念。20世纪90年代初,高速发展的数字技术为记忆实践提供新的构建路径,诸如“世界记忆”“美国记忆”等早期数字记忆项目先后启动。

在国内,“数字记忆”作为学术术语被正式提出源于冯惠玲在2015年数字记忆国际论坛上发表的主题演讲。虽然国内数字记忆的研究历程较短,但数字记忆项目却如雨后春笋般涌现。然而,任何一项研究都难以在缺乏坚实理论基础的条件下发展出完备的实践路径。

在数字记忆的理论研究仍处于概念界定、方法构建的起步阶段时,超前发展的数字记忆实践显现出各式各样的问题,如大多数以网站形式存在的数字记忆项目呈现出记忆资源内容缺乏文化阐释、整合方式模式化、编排展示缺乏美感等突出缺陷。与此同时,对数字记忆的学术探讨多聚焦于引进新兴技术、创新开发模式、搭建技术模型等“硬性”指标的建设上,对人文内核等“软性”指标的关注远远不够。

由此可见,无论是实践领域还是学术研究领域,人作为记忆主体在数字记忆中的缺位而导致的人文色彩缺失,是上述问题产生的根源。回归记忆本质,重新挖掘数字记忆中“人”的价值,在数字技术的冲击下重现数字记忆中的人文色彩,是实现数字记忆项目良性运行、推动新时代数字记忆研究高质量发展的应有之义。

2 数字记忆研究的档案学视角——人文色彩的构建

2.1 档案数字记忆中的人文色彩构建优势

记忆研究涉及多学科,进入数字时代后,更是拓展了其研究的“学科地图”,任何一个学科都无法独占记忆现象。[1]而在众多学科中,档案学凭借档案机构与生俱来的机构使命以及浩如烟海的档案资源在数字记忆研究中占据一席之地。在关注技术的同时,档案参与数字记忆构建有其独有的优势。

首先,档案具有天然的文化属性。档案资源积累的方式、人的实践和同构与对应、自然存在的时空联系、先验知识的代际交流和社会传播,[2]均符合文化的特质。随着档案学研究的推进,档案记忆问题发展成为档案学的“新人文(主义)传统”,[3]体现了当代档案学研究的人文取向。

其次,档案工作注重全宗完整性。数字记忆的“体外化”发展导致记忆对象失去了物质性,数字记忆出现语境消解的困境。[4]而结合人类的艺术审美与文化底蕴,保留数字记忆的文化内核与精神象征,能够有效避免千篇一律的数字化形式对原生文化语境的消解。注重保持全宗完整性的档案工作,为数字记忆搭建起完整而丰富的语境,为后续的档案内容解读提供前提条件,有益于数字记忆的延续和传播。

再次,档案服务的社会化趋势推动档案记忆的大众化。参与式档案馆概念的提出以及实践的推进,使社会公众能广泛参与社会记忆的构建,通过与官方档案机构合作,调动社会公众参与构建社会记忆的热情,使社会记忆的构建过程向大众化发展。[5]多媒体、自媒体的普及为大众通过互联网向档案馆提交电子文件、图像、网页等创造了条件,极大丰富了数字档案资源,助推全民档案数字记忆体系的构建。

最后,档案研究关注的议题本身富含人文色彩。近年来,档案学理论与实践领域出现的社群档案运动、档案去殖民化运动、弱势群体在档案中的身份认同研究、档案学的情感转向等议题与社会、社会中的人、人与人之间的关系密切相关。例如,20世纪70年代兴起的“档案行动主义”通过大量的社群档案实践以强化身份认同、传递社群情感、保存社群记忆、促进包容理解,[6]其中的档案议题充分传递了人文温度。上述议题的提出和蓬勃发展为档案学抹上了一层浓厚的人文色彩,足以为构建具有人文色彩的档案数字记忆提供方向指引。

2.2 档案数字记忆中的人文色彩构建劣势

档案数字记忆在构建人文色彩方面虽具有上述优势,但仍存在一些问题。

首先,档案中权力因素的过度参与导致现有数字记忆项目难以全面代表社会的人文取向。自档案产生之初便与权力难分难解,无论是作为巩固权力的工具,还是作为代表权力的法杖,档案始终与权力相伴相随。于是,在具有特权化和边缘化力量[7]的档案资源基础上构建的数字记忆难以摆脱主流权力的桎梏,展现的往往是不全面、狭隘,甚至集中反映特权利益的数字记忆。构建非特权的、全民的、关注少数群体的数字记忆仍然任重道远。

其次,流程化的档案管理一定程度上约束了数字记忆项目进行充满人文色彩的多元艺术化呈现。收集、整理、鉴定、保管、统计、编研等档案管理环节历经实践沉淀已形成固定模式,在助推档案工作体系化、规范化的同时,也桎梏了档案记忆项目的开展。在档案参与数字记忆构建的过程中,若仍延续档案整理中的目录、检索和分类等传统思路,输出的更多是信息而非记忆,难以在数字记忆项目中还原记忆所特有的“情感联想的新秩序”,[8]继而无法为受众带来拥有美学体验和可塑性生命力的记忆艺术体验。[9]

最后,数字时代档案的“全面归档”趋势造成数字记忆难以“被遗忘”。技术的高速发展呈指数级地扩展了电子文件载体的存储体量,数字形态的档案信息只增不减,“全面归档”呼声日益高涨。然而,全面数字记忆造成的无效信息泛滥、个人隐私泄露等危机却要求对数字记忆“做减法”。为了抵抗全面记忆,被遗忘权被适时提出。但在档案领域承认被遗忘权就可能导致特定档案信息被擦除,从而破坏档案的真实与完整,这与档案机构旨在收集、处理和存储更多具有保存价值历史信息的任务相冲突。[10]

3 档案数字记忆项目中的人文色彩分析——中外调研

3.1 确定调研对象

有学者对数字人文项目进行归纳,指出数字人文的4个层次[11]:一是人文数据库或数据集的建设;二是人文数字工具的开发利用;三是人文研究方法和研究范式的创新;四是人文领域的创造性破坏与建设。数字记忆属于数字人文的第4个层次,即将数字技术运用到人文领域,为人类文化遗产的传承、传播、全球化和创新提供新方法,在当前阶段主要以专题性强的项目形式呈现。

本文以国内外档案数字记忆项目为调研对象,选取对象样本时主要分为国外项目和国内项目两大部分:国外项目从2012—2022年数字人文奖[12]提名名单中筛选符合档案数字记忆项目定义的提名项目;国内项目从目前有关档案数字记忆项目的发文中选取发展较为成熟、具有代表性的项目。项目选取遵循以下基本原则:地区范围广,具有多样性;符合数字记忆的基本定义,而非简单的“数字化资料网站”;以目前能打开、浏览、使用的网站为调研目标。

需要说明的是,数字人文奖提名名单中包含少量中国的档案数字记忆项目,笔者在整理时将其直接纳入国内项目之中,不重复显示。经过广泛而细致的网络调研,笔者一共收集并梳理出128项国外档案数字记忆项目以及11项国内档案数字记忆项目。

3.2 档案数字记忆项目的人文色彩分析

虽然目前尚没有围绕档案数字记忆项目中人文色彩开展的针对性研究,但通过对数字人文、数字记忆相关研究文献的梳理,能够从中挖掘出与数字记忆人文色彩有关的论述。

其一,多资源互补、多媒体连通、迭代式生长、开放式构建[13]是数字记忆的特点,而符合上述特点的数字记忆项目在人文色彩呈现方面往往具有更好的效果。其二,人本视角下的数字记忆是根据人的文化需求、价值取向、历史观念、审美偏好、理解方式、交流习惯等[14]构建的。其三,人文学的核心方法论包括关注复杂性、媒介特性、历史背景、分析性深度、批判和阐释。[15]参考现有研究,归纳总结出较具代表性的权威观点,制作出表1作为衡量档案数字记忆项目人文色彩的判断标准。

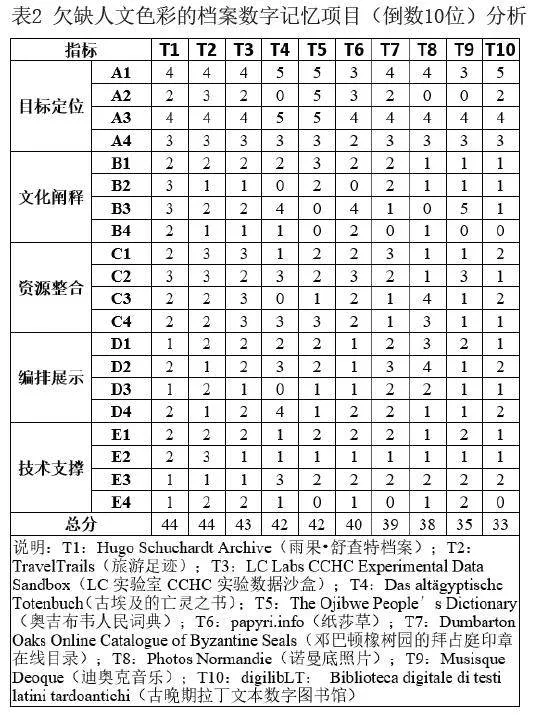

具体而言,构建档案数字记忆项目可从以下5个方面出发:目标定位、文化阐释、资源整合、编排展示、技术支撑。以此为依据,确立5个总要素、20个分要素作为数字记忆项目人文色彩的判断标准并赋分(每个要素5分),得分越高,表示该档案数字记忆项目的人文色彩浓度越高。

通过对档案数字记忆项目一一赋分,得出每个项目的各项分值及总分,其中总分大于或等于80分的项目的人文色彩浓度较高。经过数据清理,139项项目中人文色彩浓度较高的共35项,约占总项目数的25.2%,其中国外项目31项,国内项目4项。95~100分的0项;90~94分的3项;85~89分的16项;80~84分的16项。

3.3 调研总结

本次网络调研初始即明确了档案数字记忆项目的定义,为后续样本的选取确立概念标准;在国内外调研样本的选取方面分别以数字人文奖提名名单与相关发文为依据,于前端保障了所选项目的质量;在人文色彩判断标准的确立上,结合档案数字记忆项目构建的五大要素尽可能详尽地罗列出体现项目人文色彩的各个方面;最后依据判断标准表格,访问各个所选择的档案数字记忆项目的网站,对五大总要素20个分标准进行一一比对、赋分。综上所述,本次网络调研从概念界定、样本选取和判断标准等方面多重论证了调研的科学性和严谨性。

本次网络调研共选取国外档案数字记忆项目128项,国内项目11项。数量上差距悬殊是由于国外关于数字记忆的理论和实践起步较早,其档案数字记忆项目无论是数量还是质量较国内而言都具有明显优势。

聚焦于项目的人文色彩,139个项目中人文色彩浓度较高的项目约占总项目数的25.2%,说明国内外现有档案数字记忆项目中的人文色彩仍较为欠缺,而基于对人文色彩判断标准得分低于80分的104项档案数字记忆项目的分析发现,缺少人文色彩的档案数字记忆项目产生的社会效应有限。

表2呈现的是得分倒数10名的档案数字记忆项目分别在衡量人文色彩的5个总要素、20个分标准上的得分。通过得分的分布可知,档案数字记忆项目在目标定位上虽有考虑到人文关怀,但在文化阐释、资源整合、编排展示和技术支撑等方面与目标定位难以匹配,具体体现在以下方面:

第一,档案数字记忆项目网站只是机械地展示记忆资源的内容,缺少对记忆资源更深层面的意义挖掘。第二,人文色彩缺失的档案数字记忆项目提供的功能往往止步于浅层的浏览阅读和简易检索,难以实现对档案资源语义的关联和理解以及复合型高级检索,从而无法唤起人们内心深处关于某段记忆的共鸣。第三,人文色彩不足的档案数字记忆项目的大众参与度不足,而社会大众作为最真实的记忆亲历者、最广泛的记忆拥有者、最权威的记忆解读者,在档案数字记忆构建中的缺位使得档案数字记忆项目流于死板的教科书式的数据知识库。

4 档案数字记忆的未来发展——人文色彩展望

4.1 理念:引进档案叙事理论

档案叙事是档案形成者、档案管理者等叙事主体在特定叙事目的导向下,通过语言、文字或其他媒介,形成具有原始记录作用的固化信息,从而对社会发展脉络进行选择,并通过一系列档案业务环节再现特定时空中的事件,最终向目标用户呈现的过程。[16]

无论是档案叙事定义中的目的导向、档案业务环节的参与、“再现特定时空中的事件”的成果,还是向利用者呈现这一最终目的,都与档案数字记忆项目的构建有异曲同工之妙。在后现代语境下,档案叙事承担着文化诠释与文化传递的重任,借助档案的叙事化表达,固化文化这一抽象概念,使价值观、信仰和认知能以生动的形式传达,[17]从而实现对记忆的充分挖掘。

档案叙事理论的引入能够助推档案数字记忆完成创造式传播:在人内传播阶段,对档案数字记忆进行再创作,通过创作过程中个人知识、观点、情感与记忆资源的相互渗透,将记忆内容有机地融入自身思想体系,为主流叙事下被迫隐身的边缘记忆、次要记忆提供再现的可能。[18]

4.2 方法:塑造纷众记忆形态

意大利学者鲍罗·维诺(Paolo Virno)最早对“纷众”这一概念进行了深刻阐释[19]:当代纷众居于“个体与集体”的中间地带,使“公共”和“私人”的区分失效了。安德鲁·霍斯金斯(Andrew Hoskins)则从档案学角度对纷众记忆展开了进一步论述[20]:纷众记忆摆脱了人与档案之间的缠绕,完全通过数字设备和互联网沟通交流,它改变了人对记忆机制的传统认知,使得档案从稳定且静止的“空间性”中解放出来,转变为一个流动的“时间性”记忆媒介,使得档案始终处于“数字转接”状态,成为一种自洽的“社会—技术”系统。由于记忆资源边界和记忆构建主体范围得以扩展,纷众记忆的出现使得人与档案数字记忆的交互呈现拟真化趋势,档案数字记忆的使用体验有可能达到甚至超越人在物理世界中的真实体验。

4.3 实践:打造“五位一体”增强路径

前文为衡量档案数字记忆项目中的人文色彩,设计了“目标定位、文化阐释、资源整合、编排展示、技术支撑”的判断标准。结合调研过程中的观察分析以及项目赋分,能够发现那些人文色彩浓重的档案数字记忆项目在这五方面与其他人文色彩缺失的项目存在明显差别。故在实践上需进一步从这五方面提升档案数字记忆项目的人文色彩。

4.3.1 以人为本设立目标定位

档案数字记忆的目标定位要观照社会中的弱势群体。在漫长的历史发展进程中,档案成为社会精英阶层用于构建社会记忆的工具,非国家机关的企事业团体等社会群体,尤其是社会弱势群体,长期被排除于档案馆的移交主体之外。

这一历史局限桎梏了档案构建全社会记忆,很大程度上削弱了档案数字记忆中的人文色彩。为弥补这一根深蒂固的缺陷,应在档案数字记忆项目设立之初便将社会弱势群体纳入重点面向对象,从源头保障档案数字记忆项目的人文色彩。如One More Voice(多一个声音)项目旨在收集、记录、识别受大英帝国殖民的殖民地档案中多种族创作者的声音,并以不同形式和流派呈现。殖民地主权遭受侵犯,其各方面合理权利也遭受压制,本民族文化长期处于弱势地位,难以发出属于自己的声音,而One MoreVoice从人本角度设立目标定位,在人人平等、各民族文化无优劣之分的前提下将被殖民国家中多种族人群的故事以数字记忆的形态带入大众视野,同时突出受殖民国家由于被忽视或自身沉默而被压抑的历史,对全球历史和文学形成批判性理解。

4.3.2 挖掘内容进行文化阐释

运用深度文化阐释挖掘并解读档案数字记忆资源。记忆不仅是事实,它同时还是知识和意义,[21]故而对其进行解读需要运用知识解读法,不能满足于浅尝辄止,而是需要深入挖掘,实现对档案数字记忆对象的理解、挖掘、考据、梳理和表达。这就需要阐释者以自身的学识、情感、历史观与已有的档案数字记忆资源进行深度融汇,为档案数字记忆项目打下坚实的质量基础。如Signs@40: Feminist Scholarship throughFour Decades(四十年来的女权主义学术研究)项目运用主题建模,将Signs组织的档案资源划分为70个主题,并明确这些主题的范围、历史背景、发展脉络、文化性质、结构和特点。

该项目通过对女权主义学术研究资料广泛而透彻的研读梳理,完整记录、深刻揭示了该组织乃至该地区女权主义研究的整体历程。

4.3.3 社会力量参与资源整合

社会力量的加入,有助于实现档案数字记忆资源的开放式构建。作为记忆主体,人的思维与行为贯穿于档案数字记忆的全生命周期,理应成为档案数字记忆资源最大的贡献者、构建者、解读者。

在数字记忆的保护工作中,人负责制定记忆采集的路径、选择记忆开发的角度、设计记忆呈现的形态;在档案数字记忆的传承工作中,人与数字记忆进行交互,将记忆内化于自身记忆体系,并对档案数字记忆进行传播,将记忆外化体现在人类社会活动之中。[22]如@realtimeww1:World War One goes Twitter(第一次世界大战进入Twitter)项目在推特上提供一系列一战史实,并号召社会大众通过推特发表自己家族与一战有关的故事,通过此种方式,公众能够对推特内容进行持续补充和深入解读。其目的是通过简单的社交媒体渠道,以公众易于理解的形式使重要的历史事件被完整记录。在该项目中,社会大众深度参与了一战相关档案数字记忆资源构建和解读的全过程。

4.3.4 档案艺术引入编排展示

在档案数字记忆的编排展示中引入档案艺术。数字时代产生大量数据信息,但对于公众而言,其所接收到的“数字记忆”是适合机器处理的信息,而非适合人类解读的记忆。[23]

要构建富含人文色彩的档案数字记忆,就需要在解决传统载体、历史信息长久传承问题的基础上,破解数字媒体掩盖记忆本质、导致艺术与情感在技术应用中的缺位困境。破解上述困境的方法是利用数字媒体技术对档案数字记忆进行组合创造,形成符合记忆特征与逻辑的新形态。

在档案数字记忆资源的编排展示方面,突破对表层档案数字记忆的限制,引入人文审美和符号解释趣味,使档案数字记忆呈现出独属于人类的记忆与情感。如ContestedMemories: The Battle of Mount Street Bridge(有争议的记忆——芒特街大桥之战)项目网站对芒特街大桥之战的档案资源进行了创新性的排列组合,时间线的叙述模式符合人的思维逻辑与记忆习惯。另外,网站通过富含时代特征的绘画艺术以及对原始档案的高清扫描,增添了人文审美和符号解释趣味,生动地展示了百年前这场战争复杂的历史背景和曲折的发展进程。

4.3.5 人文色彩融汇技术支撑

以人文方式发展数字技术,实现技术与人文的平衡。人文不仅是数字记忆的研究对象,更是数字记忆的主体,而情感可以串联起混乱、无序、分散的记忆。[24]由此,在档案数字记忆项目中,不可过分夸大技术的分析能力,而应重视搭建情感联结。这就需要不断发展数字技术的人文之维,即实现“数字技术人文化”,并以人文方式发展数字技术,实现“让数字更人文”。[25]如Aceh Tsunami Archive(亚齐海啸档案)项目创新引入三维地形技术,并将海啸灾难中幸存者的证词和灾难发生后的照片档案等资源上传至谷歌地球的3D地理特征网站,以生动形象的展示方式直观地让世人感受到那场大海啸给自然环境带来的重大创伤,辅之幸存者的访谈视听资料,让后人身临其境地感受到他们的恐惧与绝望。该项目将技术巧妙地融合进灾难档案数字记忆资源中,实现了技术与人文“真诚的握手”。[26]

5 结语

记忆是指涉伦理的事业,[27]其涉及的是人与人之间的关系。而当数字技术介入记忆的生产、构建时,对记忆伦理的探究就必然牵涉人与技术的关系。如何处理好档案数字记忆在采集、存储、管理过程中存在的技术呈现与人文价值取舍关系是档案数字记忆领域的重要议题。通过对国内外档案数字记忆项目的网络调研,能够发现在目前国内外的档案数字记忆项目中,技术要素在整体比重上压制了其中的人文色彩。然而,作为在数字时代成长起来的交融领域,数字记忆领域理应呈现出感性与理性交互、还原与创作叠加、人文与科技融合、留存与传播并行[28]的发展生态。相信在不远的将来,体现人文、艺术与科技携手并进与融会贯通的档案数字记忆会在信息化和数据化的基础上进一步向技术化、智能化、人文化、艺术化方面提升,从而实现历史、文化、艺术、技术的深度融合。[29]

本文系2022年度山东省社科规划研究专项“数字叙事理论视域下山东红色档案中的红色基因挖掘与传承研究”(项目编号:22CDSJ14)阶段性成果。

参考文献:

[1]阿莱德·阿斯曼.回忆空间:文化记忆的形式和变迁[M].潘璐,译.北京:北京大学出版社,2016:8.

[2]覃兆刿.档案文化建设是一项“社会健脑工程”:记忆·档案·文化研究的关系视角[J].浙江档案,2011(01):22-25.

[3]丁华东,张燕.论档案学的三大研究取向及其当代发展[J].档案学通讯,2019(06):4-10.

[4]吴世文,贺一飞.睹“数”思人:数字时代的记忆与“记忆数据”[J].新闻与写作,2022(02):16-24.

[5]黄静,余强.档案工作在社会记忆构建中的途径研究:以美国为例[J].中州大学学报,2021(03):58-62.

[6]Flinn A.Community Histories,Community Archives:Some Opportunities and Challenges[J].Journal of the Society of Archivists,2007(02):151-176.

[7]Schwartz J M,Cook T.Archives,records,and power:The making of modern memory[J].Archival Science,2002(02):1-19.

[8]Kim J.The archive with a virtual museum:The(im)possibility of the digital archive in Chris Marker’s Ou+Xd73zgT7/U1y6vNQ99LSA==vroir[J].Memory Studies,2020(01):90-106.

[9]丁华东,周子晴.从固态到液态:档案记忆再生产形态的嬗变与思考[J].档案学通讯,2021(06):13-21.

[10]余昊哲.记忆或是遗忘:档案事业如何应对被遗忘权的挑战?[J].档案学研究,2021(06):64-71.

[11]朱本军,聂华.跨界与融合:全球视野下的数字人文:首届北京大学“数字人文论坛”会议综述[J].大学图书馆学报,2016(05):16-21.

[12]数字人文奖是一个年度奖项,公众可以提名资源,以表彰数字人文社区的人才和专业知识.这些资源完全由公众提名和投票选出,并且不局限于地理、语言、会议、组织或人文科学领域.数字人文奖官方网站:http://dhawards.org/.

[13][21][28]冯惠玲.数字记忆:文化记忆的数字宫殿[J].中国图书馆学报,2020(03):4-16.

[14][18][22]姜婷婷,傅诗婷.人本视角下的数字记忆:“人—记忆—技术”三位一体理论框架构建与启示[J].中国图书馆学报,2022(05):103-115.

[15]Jeffrey S,Todd P,Peter L.Manifeste pour des humanités numériques 2.0[J].Multitudes,2015(02):181-195.

[16][17]李孟秋.批判与建构:后现代语境下的档案叙事[J].档案学通讯,2022(05):10-18.

[19]Virno P.A Grammar of the Multitude:For an Analysis of Contemporary Forms of Life[M].Los Angeles & New York:Semiotext(e),2004:25.

[20]Hoskins A.Memory of the Multitude:The End of Collective Memory[M].New York&London:Rout ledge,2018:85-109.

[23][24]王露露,闫静,周延.数字媒体与档案艺术的记忆问题反思[J].档案学研究,2021(04):80-86.

[25][26]曾军.数字人文的人文之维[N].中国社会科学报,2020-08-28(08)

[27]玛格利特.记忆的伦理[M].北京:清华大学出版社,2015:8.

[29]加小双,徐拥军.国内外记忆实践的发展现状及趋势研究[J].图书情报知识,2019(01):60-66.

(作者单位:1.山东大学历史学院 闫静,管理学博士,历史学博士后,副教授,硕士生导师;2.武汉大学信息管理学院 章伟婷,硕士研究生 来稿日期:2023-12-22)