大学生志愿者为实施主体的博物馆思政教育适应提升研究

摘 要:博物馆是具有教育和社会化功能的隐性教育资源,也是新时代高校课程思政体系建设的沃土良田和关键抓手。博物馆中的大学生志愿者是高校青年的佼佼者和领头人,更是当代中华优秀传统文化传播路上的践行者。将博物馆大学生志愿者作为高校思政教育的执行主体,创新研发高校思政教育内容和实践形式,助力博物馆高校双场域的思政教育适应提升。文章以陕西历史博物馆的服饰文化相关展品的讲解为着力点,将博物馆大学生志愿者作为高校思政教育的执行主体,对陕西历史博物馆的服饰藏品转化话语体系和思政元素挖掘,以期提升双场域的思政教育适应性和实效性。

关键词:思政教育;适应提升;博物馆大学生志愿者;陕西历史博物馆;服饰讲解

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.13.023

0 前言

没有拥挤的课堂,没有强弱差异明显的师生关系,没有命令式指示性的输入,没有过程考核和终结考核的压力。在承载着厚重历史与文明、珍藏着民族集体记忆、传承着中华文化基因的博物馆里,学生可自愿、轻松、自主地汲取中华文化最可信的解读,进行独立思考、提问、批判和探索。“一座博物馆就是一所大学”,博物馆是具有教育和社会化功能的隐性教育资源①,也是新时代高校课程思政体系建设的沃土良田和关键抓手②。

博物馆中的大学生志愿者们是博物馆中一道亮丽的风景线。他们专业背景各异、热心公益事业,具备一定的历史、考古、语言或博物馆学专业理论知识与社会实践经验,拥有较强的沟通能力、团队合作能力和创新能力,是高校青年的佼佼者和领头人,更是当代中华优秀传统文化传播路上的践行者。

遗憾的是,无论是对博物馆中的思政教育研究,还是对大学生志愿者队伍研究,研究数量都较为有限,且研究方向多局限于地方红色文化资源思政价值运用、博物馆为主体的思政路径探析、博物馆和具体课程思政教学的融合,或者大学生社会实践活动的驱动激励机制因素研究、队伍建设与管理和可持续发展研究,鲜有连接两者的力量。在博物馆高校双场域中研究思政教育路径,要发挥大学生志愿者的先锋带头作用,将其作为实施主体,进行博物馆中的思政元素挖掘、改造和实践的积极探索。

鉴于此,本论文拟以习近平总书记“立德树人发挥应有作用,关键看适应不适应”思想为导向,以西安工程大学和陕西历史博物馆共建的“爱国主义教育基地”为平台,因势利导、因势而新,发挥高校大学生志愿者在实践与学习中特有的专业知识、平台资源和场地优势,在博物馆高校双场域中进行思政教育适应提升研究,以期突破目前高校思政教学与实践的困境,深挖中国传统服饰文化中的当代思政内涵,并进行主题式统整和创造性调适,创新发展高校思政教育内容和实践形式。

1 沧海遗珠:博物馆大学生志愿者,思政教育的有生力量

博物馆大学生志愿者作为高校思政教育的执行主体,其进行博物馆中的思政元素挖掘、改造和实践,对高校思政教学、志愿者本身及青年受众都可一箭三雕、三方受益。

1.1 创新思政教育方式,提高青年受众学习兴趣

传统的思政教育方式往往以课本理论输出为主,欠缺实践性、趣味性、针对性和相关性,高校学生极易产生枯燥乏味之感。思政教育内容不仅要写在教材上,更要走出课堂,走进日常的生活实践中。而博物馆大学生志愿者本身与受众是同龄人,不仅拥有相似的思维模式、情感态度、认知特点、话语习惯、参与和体验感的需求和其他期待。语言沟通是传达信息的重要桥梁,通过转变实施主体、转化话语体系,综合运用同龄人之间多种高效教育和沟通的方式方法,可以充分调动大学生受众的兴趣点、积极性和能动性,使依托博物馆内容传播的思政教育充满生命力、散发吸引力,既“有意义”也“有意思”,达到沟通心灵、启智润心、激扬斗志的效果。

1.2 推进博物馆教育资源与学校资源的有效衔接

推进博物馆教育资源与学校资源的有效衔接,充分发挥高校志愿者的主观能动性,调动大学生的积极性、能动性、创造性、亲和力与感染力,引导大学生志愿者主动挖掘博物馆中思政素材,坚定历史自信,文化自信,学懂弄通博物馆蕴含的思政元素及其意义作用,率先做到入脑、入心、入行。强化志愿者奉献精神和团队合作意识、提高其综合素质和领导能力、增强实施主体的自信心和表达能力,将社会主义核心价值观的文化建设真正运用到社会实践中,进而发挥博物馆高校优秀志愿者的榜样力量,在高校思政教学过程中起着精神反哺作用,为培养高校思政教育增强适应性的骨干力量和堪当民族复兴大任的时代新人,做出应有的贡献。

2 华冠丽服,思政教育的绮丽资源与路径

中国作为衣冠上国、礼仪之邦,其文明延千年而不绝,礼乐续万代而不止。在这片古老的土地上,有着许多灿烂的故事,其中最浓墨重彩的一笔无疑是璀璨的华夏服章,其以独有的魅力、绚丽的色彩、浓郁的文化内涵绵延至今。那一幕幕不老的华服剪影中,不仅体现了中华民族的审美追求,更蕴藏着中国传统的文化中特有的生命力、凝聚力与创造力,蕴含着深厚的思想道德底蕴。根据典籍《傅玄·衣铭》,“衣服从其仪,君子德也;衣以饰外德以备内,内修外饰,礼有制也”,华夏服装内蕴浓厚的道德内涵,具有劝诫警醒的作用③。严谨完备的服饰制度、“中庸、求和”的设计理念、精湛的工匠技艺,是中国服饰体现道德规范、思想观念的同时,也与中国传统的礼仪制度紧密相连,譬如深衣,礼记中所载:“古衣深者,盖有制度,应以规、矩、绳、权、衡。”后身中缝应当笔直似绳,是要求着衣着品行端正;走起路来下摆平衡如权,是要求行为处事中要做到公平公正。一件普普通通的深衣,其中蕴含着的品德修养的要求与社会实践中应秉持的法度,与社会主义核心价值观不谋而合。从中华特色服饰文化中汲取的思政教育理念,是多样化、纵深化高校思想政治教育的宝藏资源和华丽路径。

现如今,这些藏身于各大博物馆“深闺”的素丝锦绸和各色服饰,再现了中国传统服饰的文化记忆,对服饰文化相关展品的讲解也为访客了解中国传统纺织服饰文化这一中华民族认同的文化标识提供了简单快捷的途径。娓娓道来的讲解是“讲中国故事”的柔软丝滑的声音,在东西方文明互鉴中担当着不可或缺的角色。然而,博物馆中的青年受众,对中国服饰文化虽可能饶有兴趣却了解有限。中国传统服饰的内涵与民族文化密不可分,其多元一体的性质导致传统纺织服饰文化有着浓厚的民族性、历史性和多重文化色彩,对于不同背景,不同文化区的游览者,我们不能想当然地认为年轻人可以完全理解、欣赏和接受中国传统服饰文化以及讲解用语的专业表达方式。所以博物馆文物的介绍信息就显得尤为重要,它是否能在专业性与普及性中做到平衡,是否足够有趣味性和可读性。但现有的讲解文本因自身的可读性不强,或因受众对译文的接受度受到影响,往往无法吸引青年人入馆或继续驻留,思政教育自然也就无从谈起。因此,在博物馆这个弥合和联结彼此间的地域文化差异,极具包容力的物理、文化、认知和社交空间中④,讲解作为沟通历史与现代的桥梁,如何阐述传统文化中服饰所承载的独特内涵与情感、消弭千年时光飞驰中所累积的理解差异,显得尤为重要。为此,需要为讲解制定语言层面的指导方案,以促进与青年受众之间的交流沟通,并融入思政教育内容,进而有效提升思政教育的广泛性和实效性。

3 娓娓而谈,适应提升:以陕西历史博物馆中服饰讲解为例

被誉为“古都明珠,华夏宝库”的陕西历史博物馆,是中国第一个集教学、科研、征集、保管、展示、修复为一体的国家级博物馆,也是中国最重要的文化和艺术殿堂之一。陕西历史博物馆的服饰文化相关展品,不乏工艺精湛、设计独特、装饰华美的古代文物,它们直观地见证了千年的社会风貌和人类文明的发展进程,反映了独特多样的文化传统和审美观念,彰显着古人惊人的艺术创造力和审美追求,蕴含着丰富的思政元素。陕西历史博物馆大学生志愿者结合自己的专业特长,化身为博物馆高校双场域中思政教育适应提升研究的实施主体,对陕西历史博物馆的服饰藏品转化话语体系和思政元素挖掘,以期提升双场域的思政教育适应性和实效性。

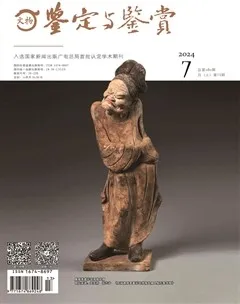

3.1 见微知著,提升思政教育中的道德三观教育

“着衣式彩绘铠甲武士俑”“着衣式彩绘骑兵俑”原版本的讲解仅着重陈述汉代人物俑可分为着衣式陶俑和塑衣式陶俑、着衣式陶俑和塑衣式陶俑的制作方法及现存的保藏情况。着衣式陶俑多为衣物腐朽、木臂成灰,出土时呈现出裸体缺臂的状态;塑衣式陶俑由于俑身与服饰同时烧制,所以服饰依然可以保存良好。陕西历史博物馆大学生志愿者在此处讲解中可以挖掘与注入正确的道德观和世界观:“在时间的洪流面前,并非总是那些代表高财富或地位的东西才能流传后世。与丝绸覆盖的着衣俑相比,等级不高、制作工艺也更为常见的塑衣俑却凭着其不腐的性质,为后世留下了更多的文化遗存。这正是‘路遥知马力,日久见人心’的另一种诠释,走到最后的才走得更好。”

“彩绘男立俑”“彩绘女立俑”“彩绘步兵俑”原本讲解主要侧重其丰富的种类、生活化的形象和夸张、变形的塑造手法及简约传神的艺术风格,对服饰的解释和内涵挖掘不足、对“曲裾深衣”这一传统汉服的科普欠缺,对高校青年受众来说友好性和贴近性不足,思政教育的适应性受到损害。“我们可以看到,这几具陶俑不论男女,都穿着我们最为熟悉的汉服—曲裾深衣。它的特点就是长裾曳地,三重领衣。其实在关于先秦和两汉的影视资料中,曲裾深衣,作为主角的服饰经常出现其中。而现代还在大行其道的外袍、连衣裙,甚至洗澡时的浴袍等,全都是由深衣这个母体变换出来的,也开启了影响深远的连体衣风格。陶俑的下摆层层缠绕,不仅要包裹住腰肢,还要盖住脚面,陶俑的领子,由内向外一层层叠加,是不是像极了咱们冬天穿衣服的时候,里面好几层衣服叠在领口的样子?其实深衣也是如此,交领的深衣,会把领口开得很低,这样就会露出里面一层层里衣,被称为三重领衣,就像是咱们里面穿的秋衣的样子。深衣是中国古代社会最先锋、平常的一种服饰。它男女同装、尊卑同服,真正达到了‘上下不嫌同名,凶吉不嫌同制,男女不嫌同服’的境界,这又何尝不是在服饰文化中最早出现的人人平等的精神呢?”调整后的讲解补充了“曲裾深衣”的科普介绍,联系了现代服饰以增强当代性和相关性,加入了“Q&A”的互动,最重要的是解释了深衣这种先锋服饰形制饱藏的人人平等的精神。在如此微小之处却可以知晓领悟深刻的先进精神,相信也可激荡青年受众的心灵。

3.2 联系潮流,强化思政教育中的文化自信教育

“这件三彩女立俑身穿襦裙服,肩披帔帛。她体态丰腴,头微微上扬,洋溢着自信的笑容,体现出了唐代‘以胖为美’的审美风尚。襦裙服指的是上身着襦下身着裙。裙系高腰至胸部,颈部与胸部的肌肤露在外。”对此件三彩女立俑的讲解,介绍了襦裙服的概念和大唐女子自信的风采。调试后的讲解加强了旅游风潮的联系,强化了青年受众的文化自信。

“前一阵在西安大唐不夜城火爆的‘不倒翁小姐姐’穿的衣服其实就近似于襦裙的装束,裙摆宽大,裙腰高至胸部,前后摇晃间,裙摆飘舞,摇曳生姿。其实不仅仅是出圈的‘不倒翁小姐姐’,来大唐不夜城游玩的游客们还会选择另一种很有特色的游玩项目—穿汉服。各具特色的古代服饰从古画里走了出来,成为街边上一道独特的风景线,颇有穿越的意思了。穿着传统文化中的特色服饰,漫步在街头,躲在瓦砾下赏周秦的雨,去西市中品味汉唐的茶,看过魏晋的交流融合,走向繁华的大唐盛世,是巍巍华夏为我们留下了这些流光溢彩的瞬间,更是传统文化深植于当代文明的重要体现。其实不论是这样特别的表演,还是今年特别流行的‘博物馆变装’‘古城打卡’等,其实都是对我们传统服饰文化兴起的重要推动。服装之美谓之华,礼仪之大谓之夏,越来越多人喜欢汉服,愿意穿上汉服走上街道,代表着我们越来越认可自己的文化,仿佛再现大唐盛世仪容繁盛之景。”

3.3 风趣幽默,强化务实精神和历史唯物主义观念

彩绘陶兵马俑,原讲解文本仅联系到了历史书中的赵武灵王“胡服骑射”改革。“关于骑兵的组建,赵武灵王还有着一段特别的故事。其实在一开始,古人可是打死不肯穿裤子的,周公时代的礼乐制度中,贴体的裙裳里面往往不能穿裤子,会影响美观与平服的程度。贵族们则为了坚守衣冠之礼,绝不肯穿裤子,不穿秋裤容易冻出风湿啊。东周时期,我们老祖先在穿裤子问题上,有了些许松动,由胫衣发展而来的开裆裤逐渐出现了。但这还是不能解决问题,因为不好好穿裤子的另一大弊端其实是—磨裆。现在的马鞍出现时间在东汉末年,也就是在此之前,人们骑马是没有任何器具的。没裆的裤子让骑马颠簸这件事变得疼痛难忍,自然而然,我们就难以发展大规模的骑兵部队进行训练。在战国中后期,被北方匈奴侵扰不堪的赵武灵王找到了解决办法,他顶住重重压力,向‘不够先进’的游牧民族学习了改穿连裆裤子的传统,大幅提升了战力,这也就是胡服骑射的改革。”服饰作为人类文明的重要组成部分,其发展历程与生产力的发展是密不可分的。此处通过讲解彩绘陶兵马俑及其“胡服骑射”背后的曲折历程,可以让学生理解物质生产的发展对人类社会进步的推动作用,从而培养他们的历史唯物主义观念。

4 结语

大学生是新时代思维最敏捷、最朝气蓬勃的青年群体,思想政治教育工作要提升有效性、针对性,就要不断激活中华优秀传统文化在高校的生命力。博物馆珍藏着民族集体记忆、传承着文化基因,是加深青年民族自豪感和文化认同感、提高爱国精神和文化自信的思政教育宝藏之地。在高校和博物馆的双场域中,无论是讲解方还是参观者,无论是施讲人还是听众与被教育方,都是思政教育的服务者和贡献者,也是体验者与收获者。在有目标、有计划、有组织和有亲和力与针对性的全方位思想滴灌的过程中,高校思政教育的实施主体和受众皆可坚定理想信念、厚植爱国情怀、强化为人民服务和传承文化的担当。

注释

①张维,郑涵.高校思想政治教育隐性课程的内涵、目标及其实现路径[J].高校马克思主义理论研究,2023(4):136-145.

②王帅.试论博物馆文物藏品中的高校课程思政育人要素[J].中国博物馆,2023(4):87-92.

③王莉萍,王芳.大学生流行服饰文化观及思想政治教育引导[J].青年探索,2016(6):84-92.

④沈辰,何鉴菲.“释展”和“释展人”:博物馆展览的文化阐释和公众体验[J].博物院,2017(3):6-17.