利用博物馆资源开展中小学教育教学探索

摘 要:为了将丰富的博物馆资源有效转化为中小学教育教学资源,天水市麦积区博物馆联合社堂中心学校成立文博班作为试点,为学生开设传统文化类实践课程。课程以“探索古人的生活”为主题,从古人的居住、古人的饮食、古人的服饰、古人的娱乐、古人的交流等五个方面,设计与主题相匹配的手工实践活动。培养学生的专注力、实践力以及创造力,这一实践活动将加强对中小学生进行传统文化、文物保护、爱国主义教育,不断提高教育教学和综合实践水平,并逐步探索博物馆资源融入学校教育教学,建立馆校合作的有效途径。

关键词:博物馆;资源融入;教育体系;文博班

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.13.016

1 天水市麦积区博物馆文博班开设及成效

“你们去过麦积区博物馆吗?”这是我们每到一所学校询问孩子们的一个问题。寥寥几声“去过”,像是深夜里散发着微弱光芒的萤火虫,一闪一闪,羸弱却又带着希望。孩子们缺乏的并不是对博物馆的兴趣,而是能够接触到博物馆资源的机会。博物馆是历史文化遗产的宝库,是学生的第二课堂。为了让孩子们能够拥有利用博物馆资源学习的平台,为了将丰富的博物馆资源有效转化为中小学教育教学资源,让更多的青少年有机会与文化瑰宝面对面,我们深化与学校合作的方式,经过各方努力,2023年,在社棠中心学校的支持下,在该学校建立了天水市麦积区博物馆(以下简称“麦积区博物馆”)第一个文博班,社堂中心学校也成了麦积区博物馆的试点学校,为学生开设传统文化类实践课程。

2023年,博物馆工作人员共授课16个课时,学生完成文博类手工作品近500件。通过课程学习及手工制作,让学生更进一步了解历史知识及文物的文化价值,感知古人的智慧和对美好生活的追求,激发了学生对博物馆的兴趣,进一步坚定文化自信。

文博班课程是麦积区博物馆贯彻落实习近平总书记关于文物工作的指导思想,按照国家和省、市关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见精神,在以往社教活动经验的基础上,自主开发与学校教育相适应的实践课程。课程以“探索古人的生活”为主题,从古人的居住、古人的饮食、古人的装扮、古人的娱乐、古人的交流五个方面出发,设计与主题相匹配的手工实践活动,由学生自主完成手工作品。

在课程推进的过程中,文博班的学生总是能给大家带来惊喜。从制作铺首衔环时独特的龙头设计到仿玉制作时充满想象力的玉器配色,从绘制青铜器纹饰时别具一格的图案线条到制作汉服时奇思妙想的服饰穿搭,无不彰显着青少年无限的创造力。从第一节课学生们拿着皮绳稍显别扭地拼接蹴鞠的场景,到一针一线缝制古代服饰,随着课程的深入,他们越来越喜欢以做手工的方式去了解古人的生活,也越来越能够自如地使用博物馆提供的材料去做出贴近古人生活的作品,在这个过程中,他们提升的不仅是实践能力,更是历史文化素养。在此之前,社堂中心学校文博班中去过麦积区博物馆的学生寥寥无几,但一学期的实践课程使他们不进博物馆也能拥有分享博物馆知识的机会,更多的学生家长开始关注麦积区博物馆公众号,积极报名参加麦积区博物馆开展的各种社教活动,麦积区博物馆在社教活动中以多元化的方式,培养学生的专注力、实践力以及创造力,让青少年在趣味性的活动中接受中华民族传统文化,为不断深化馆校合作打下坚实的基础,从而实现博物馆资源融入教育体系。

2 麦积区博物馆开展文博班教育教学目的意义

教育部、国家文物局联合下发了《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的意见》(文物博发〔2020〕30号),甘肃省、天水市也相应出台了一些实施意见,麦积区委、区政府高度重视,组织召开联席会议,按照国家和省市教育、文物部门部署要求,结合全区实际,研究制定了《关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的实施方案》,提出了利用麦积区博物馆资源在全区中小学校开展教育教学工作,切实加强对中小学生进行传统文化、文物保护、爱国主义和社会主义核心价值观教育,不断提高教育教学和综合实践水平,逐步探索博物馆资源融入学校教育教学,建立馆校合作的创新机制,逐步形成中小学生在学习活动中利用博物馆资源丰富知识、拓宽视野、提升素养和能力的指导思想。坚持公益性原则、安全性原则、实践性原则、共建共享原则、教育性原则,麦积区博物馆作为公益性文化场所,对全区中小学生实行免费开放;制定切实可行的安全预案和具体措施,确保学生安全;麦积区博物馆针对不同学段学生特点策划设计并组织开展文博知识讲堂等体验项目和实践活动,与各中小学联动开展各类共建共享活动,达到博学育人的效果。

3 麦积区博物馆开展文博班教育教学具体目标任务和工作措施

具体目标:利用麦积区博物馆资源开展教育教学与社会实践活动,提升全区广大中小学生核心素养和综合素质,拓宽全区广大中小学生知识面;宣传好麦积故事,弘扬优秀传统文化,积极推进校馆合作、协同联动,形成将博物馆教育资源融入全区中小学校教育教学和社会实践的长效机制;创建一批示范性学校,逐步带动和辐射周边学校,传承弘扬麦积区优秀历史文化。加强博物馆资源信息化管理,形成馆校共建共享,积累利用博物馆资源开展教育教学和社会实践活动经验,形成利用博物馆资源的教学框架体系。

主要任务:麦积区博物馆根据教育部颁发的中小学课程标准对馆藏资源进行整理和分类,针对中小学生教育教学目标和计划,制定有针对性利用博物馆资源的教学方案,围绕“天水五大文化”,组织博物馆相关人员和龙园小学教师编写校本教材,教材包括大地湾文化、伏羲文化、先秦文化、三国文化、麦积山石窟文化等五部分,并且安排社教部老师制作课件,在文物进校园活动中,进行普及性教育,探索区别于学校教学的博物馆教学模式。为丰富学生的校内生活,提高学生的动手能力和创新思维,在以往社教活动经验基础上,研发开设“文博班”手工实践活动,以社棠中心学校为试点,在课时安排、教学内容、教学设计、活动组织等方面逐步完善成熟后,将在全区中小学校开设“文博班”,让更多的学生了解中国历史,坚定文化自信,厚植家国情怀,有效引领了中小学生树立正确的价值观,打好人生底色,争做新时代好少年。制作相关文物仿制品、模型、展板,制作文物背后历史的故事短片,建立馆校合作课程素材库,服务中小学教学。提升改造馆内基础设施建设,进一步优化资源布局,确保中小学生在博物馆专题教育与社会实践中有宽敞舒适、安全可靠的活动空间和设施,并配置必要教育设备,满足教学和实践活动需求。每年接待中小学生人数达到观众总人数的15%以上。经常性组织开展参与面广、实践性强的博物馆展示教育活动,特别是加强农村边远学校、教学点中小学生文博知识教育,扩大博物馆教育覆盖面,促进文物知识推广普及。进一步创新博物馆社教方式,根据麦积区博物馆环境、藏品、展览等,综合运用解说导览、专题讲座、表演活动、社会实践等方式,增强学生学习的趣味性、互动性和体验性。制作宣传手册、导览图、辅导读物等,引导学生利用博物馆资源创造性开展活动、辅导学习,探索建立完备的博物馆学习模式,增强博物馆学习效果,使博物馆教育贯穿中小学教育的各个阶段。

组织保障:加强组织领导,建立联合推进机制。教育局、博物馆应建立协调联动机制,推进利用博物馆资源开展教育教学和社会实践活动。麦积区教育局、麦积区博物馆确定分管领导、牵头部门,定期召开联席会议,对接交流工作中的经验,及时解决存在的问题。麦积区博物馆社教部制定利用博物馆资源开展教育教学和社会实践活动年度计划,逐步实施推进重点项目,加强统筹规划与组织协调,促进校馆联动。麦积区博物馆确定专人负责教育资源的研究开发和活动的组织协调,确保各项工作的落实。社堂中心学校由副校长负责具体工作的组织实施,做到集中管理,专人负责课时的实施,精心组织,认真执行,保证实施的时间、内容和效果。

4 教展结合转化实践活动成效

利用寒假假期,麦积区博物馆和文博班试点学校联合举办了“‘你好,古人’麦积区博物馆试点学校手工作品成果展”,展期一个月(2023年12月7日—2024年1月7日),本次展览旨在展示文博班教学成果,用宏观的思维视野,通过朴实、趣味、活泼的语言,将学生的手工作品与历史生活产生联系,凸显利用博物馆资源开展教育教学的独特优势,进一步深化博物馆与合作学校教育教学方式。本次展览展出作品180余件,以社棠中心学校文博班学生的作品为主,其中也包含了少量其他学校学生的作品。

展览以古人的生活为主题,将学生的手工作品分“古人的居所”“古人的日用器皿”“古人的服饰搭配”“古人的记事方法”“古人的娱乐活动”五个单元进行展示。

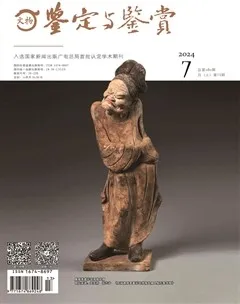

“古人的居所”:从天然的洞穴到美轮美奂的木结构建筑,从狭小的栖身之处到山水人文融为一体的居住环境,从人猿相揖别到上行下效的家族风范,古人的居所折射出社会的变迁与发展。半地穴式房屋、干栏式建筑、庭院式建筑在历史的见证下接续而生。拱、瓦当、铺首衔环(图1)等在古人的匠心与智慧中成为兼具实用性与装饰性的建筑构件。那些不同结构、不同装饰的居所,凝注着岁月留存的烟火气息,承载的是华夏儿女的血脉延续,代代相传,生生不息。该单元展出了43件半地穴式房屋、铺首衔环、门钉、竹制小屋等手工作品。

“古人的日用器皿”:共展出素陶纹饰绘制、彩陶盆、茶具、青铜鼎等学生手工作品50件,当古人探求火的奥秘时,他们将火焰与泥土或矿石交织相融持续不断地进行高温烧制,涅槃重生的便是陶器、瓷器、青铜器,这些器具或烹饪食物,或盛装物品,或贮存粮食与水,是古人生活中不可或缺的日用器皿,也是手工技术不断发展的结果。随着生产力水平的提高以及人们观念的变化,陶器、青铜器的功能也从日常的实用器变成了以表现权力、等级的礼器,与古人生活息息相关,饱含着当时人们对物质生活的需求和对精神世界的追求,且不断影响后人,经久不息。

“古人的服饰”:展出云肩制作、汉服制作手工作品29件。麻、丝、棉、皮革是古人从自然中获取的材料,在人们智慧与勤劳的加持下,机杼声声,针线穿行,制成了一件件极具时代特色的服饰。高冠博带的礼服,百花齐放的常服,便洁紧身的戎装等,促成了完备的章服制度。服饰搭配不仅仅包含衣裳、首服、鞋履的组合,连发饰、面饰也属其中,如簪在发间的笄,在面部设计花钿妆容,男女戴的玉佩饰,有时连古人手中轻摇的扇子,都体现出他们的审情趣和独特的精神气质。丝缕之间的浑然天成,装饰设计的锦上添花,让人们油然而生的喜爱与倾心,历久弥新。

“古人的记事方法”:展出甲骨文书、竹简书法作品30件(图2)。文字还未出现前,人们传递信息、记录事件只能通过口口相传、木刻记事和结绳记事。文字出现后,历史山河有了轮廓,从今追昔不再是空谈,文化的链条开始环环相扣。无论是坚硬的龟甲、兽骨,还是贵重的青铜器,抑或是便于获取的简牍、轻薄的纸张等,它们都是承载文字的载体,它们让古人交流和记录的愿望得以实现,让古人的所思、所想通过语言文字在方寸之间完整伴随着人类文明,熠熠生辉。

“古人的娱乐活动”:展出传统乐器、蹴鞠(图3)、鱼灯共31件。从古至今,无论外在环境如何,人类似乎总能找到点缀生活、愉悦精神世界的娱乐活动。没有手机、没有电视、没有电灯,人依然能够自我调节、惬意自如。狩猎、相扑、摔跤、击鞠、蹴鞠等竞技类活动让他们凝聚斗志、强健体魄。春游踏青、赏花、赏月、赏灯等节日活动让他们舒展身心、轻松惬意。幻术、舞狮木偶戏、胡旋舞、斗蟋蟀等杂技类活动让他们消除疲劳、释放压力。围棋、六博、投壶、藏钩、叶子戏等益智类活动让他们开阔思维、陶冶情操。多姿多彩的娱乐生活关乎生命的喜悦和幸福,是古人对待生活的乐观态度,也是民族的志趣审美,传承至今,长盛不衰。

5 结语

我们提供教学材料,在麦积区学校开展文博班的教育课程,让参与课程的每一位学生都能够制作出与主题相关的作品,培养他们的专注力、实践力以及创造力,同时通过作品把学生们对于古人生活的认识与想象传递给大众,让参观者一起感悟古人的智慧,体会中华文化的独特气韵,传承中华优秀传统文化。

参考文献

[1]中国教育部,中国国家文物局.教育部、国家文物局关于利用博物馆资源开展中小学教育教学的实施意见(文物博发〔2020〕30号)[Z].2020-09-30.

[2]徐婧,吴敬.博物馆体验学习教育课程的实践与思考:以上海博物馆上博学院为例[J].科学教育与博物馆,2024,10(1):90-97.

[3]高海斌,曹筱雯,陈兰芳,等.博物馆教育与学校教育相结合的新探索[J].自然博物,2021,6(00):101-106.

[4]黄海英.以红色之旅为主题 浅谈馆校合作之路径[J].中国民族博览,2023(5):170-172.

[5]孙夕礼.学校在家校社协同育人方面如何作为[J].人民教育,2021(8):29-32.