春秋亓鼎的修复与探索

摘 要:文章主要介绍春秋亓鼎的修复过程,探讨其上的铭文和纹饰所蕴含的历史属性。这一修复过程的探索,不仅具有技艺价值,还对我们认识历史、传承文化有着深远的意义。

关键词:青铜器;亓鼎;文物修复

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.13.011

本文介绍的春秋亓鼎是一件珍贵的青铜器,其铭文和纹饰记录了古代社会政治、经济、文化等方面的信息,向人们展示了一个时代的社会风貌,体现出当时的审美观念、工艺水平和文化特色。

在修复春秋亓鼎过程中,修复技艺直接关系到文物的完整性和历史价值。修复人员需要运用专业的知识和高超的修复技能,对铜器进行清洗、除锈、补缀等处理,以最大限度地还原其原始面貌。同时,修复人员需要对铭文和纹饰进行精细的修复和整理,以确保其历史信息的准确性和完整性。

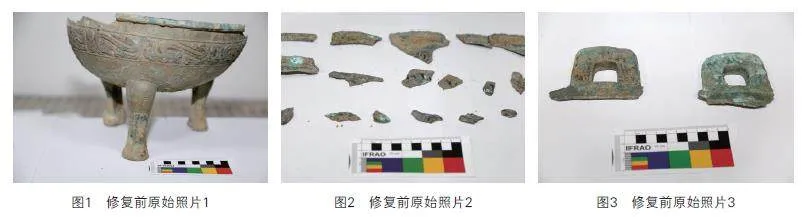

1 春秋亓鼎修复前状况

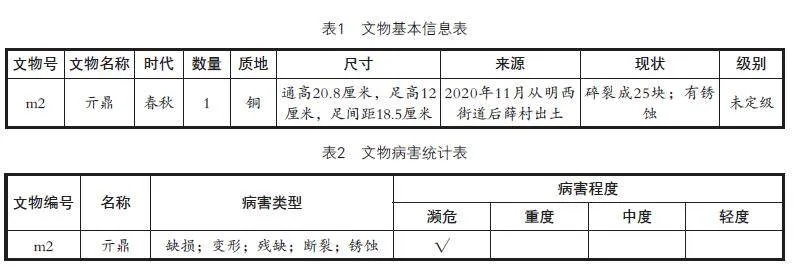

春秋亓鼎,通高20.8厘米,足高12厘米,足间距18.5厘米,腹部饰夔龙纹,器物足侧带有“亓”字铭文,工艺精美,风格独特。该鼎由墓葬出土,保存状况较差,在入藏前未经过保护处理,表面附着硬结物、土垢、腐蚀产物、氯化物可溶盐等有害物质。这些有害物质在遇到水时就会造成文物表面的腐蚀。器物大部分锈蚀、变形、残缺严重,因不知名抗力挤压或碰撞,整体变形严重,底部足部扭曲变形,腹部和双耳碎裂成25块,存在不同程度矿化和有害锈。器物已处于濒危状态,急需保护修复(图1~图3、表1、表2)。

根据文物修复原则及相关修复技法,我们拟出一套系统的修复方案,并详细记录修复过程中的关键步骤和技术细节。

2 主要病害评估

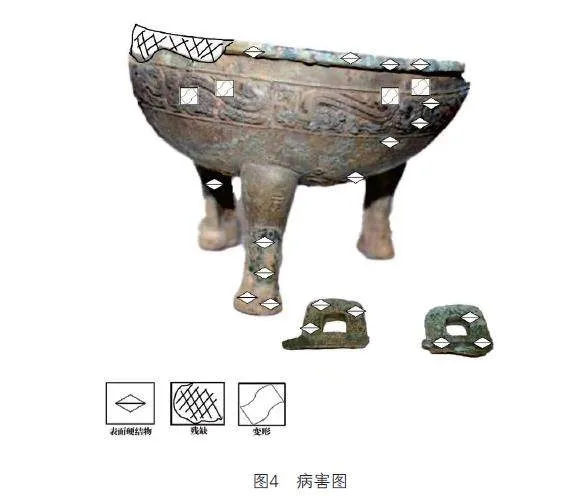

春秋亓鼎上肉眼可见的病害主要有残缺、变形、表面硬结物、点腐蚀等(图4)。

2.1 残缺

该病害通常表现为器物因电化学腐蚀而造成的基体局部严重缺损,或因某种历史原因和不当的发掘而造成的基体缺失。

2.2 变形

因受外力作用导致形状发生的改变。

2.3 点腐蚀

点腐蚀是指青铜器表面上在某一点或孔穴类的小面积的腐蚀,腐蚀向器物深处蔓延。春秋亓鼎存在这种病害,这是一种高度局部的腐蚀形态。腐蚀的孔洞有大有小,还会有腐蚀的瘤状物产生,孔蚀的表面和底部会出现暗红色和白色的氧化亚铜。器物表面的粉状锈蚀遇到氧气和水更会导致锈蚀往深处蔓延,从而损坏器物。

2.4 表面硬结物

表面硬结物是指器物表面覆盖铭文和纹饰的硬质覆盖层,通常由墓葬土与铜锈组成。春秋亓鼎的表面布满了坚硬的土锈。

3 具体修复技术过程

根据青铜鼎的保存情况和文物病害的调查分析,制定通过清洗、除锈、整形、补配焊接、缓蚀、做旧作色、封护的传统保护修复技术路线,对文物进行全面的保护修复处理。

3.1 清洗、除锈

用软硬适中的毛刷或牙刷蘸去离子水,在不伤害器物表面纹饰的情况下,去除附着的浮尘、泥土、松柔的锈蚀。清洗完后及时用吹风机或热风枪吹干,防止二次锈蚀。除锈时遇到较为坚硬的硬结物、瘤状物时则采取机械除锈去除无害浮锈的方法,使用的工具有手术刀、自制刻刀、竹签、超声破洁牙机,对器物表面不稳定锈蚀层和其他附着物进行剔除和清洗。操作结束要保证器物整体风格统一,不对文物本体造成损伤。对于明显的有害锈,将锌粉加乙醇调配成膏状涂抹在有害锈蚀面上,待干燥凝固后用去离子水刷洗清理干净,这一步骤可以重复几次。操作过程中修复人员要注意力度适中,避免在文物表面留下刮痕或使其丧失所包含的历史信息。

3.2 整形矫正

对于变形的青铜鼎,采用G型夹和F钳固定、热风枪加热、锤击等方法进行矫正。在矫正过程中,需要控制加热温度和自制锡锤的力度,以避免对青铜鼎造成二次损伤。因器物足底变形严重,一般的锤击法和顶掌法在操作中达不到预期效果,可采用微型液压千斤顶固定足底部实施整形。整形过程需要循序渐进对变形位置加温,用微型液压千斤顶慢慢加压,待张力释放后重复操作此步骤,直至整形到需要的效果(图5、图6)。

3.3 补配焊接

对于器物上缺失的部分,选用厚度适中的铜皮,将其裁剪、锤打到合适的形状和弧度,打磨后焊接上锡基合金材料进行补充。在镶嵌修复过程中,需要注意材料的选择和加工精度,以确保修复后的青铜鼎在外观、结构、纹饰上与原器保持一致。对于有纹饰的补配部位,采用翻制范模,用石膏翻模铸造方法铸锡基合金纹饰配件,配件铸成功后,还须修饰花纹和残缺形状,再焊补在器物上。熔锡焊接,利用熔点较低的锡与铜相熔的原理,对断裂的青铜鼎进行掐口打磨焊接修复。在焊接过程中,需要控制焊接温度和焊接时间,以确保焊接强度和质量(图7、图8)。

3.4 做旧作色

选用漆片和乙醇作为黏结剂,根据器物的底色,采用不同种类的矿物颜料,使器物表面的颜色浑然一体,使用软硬粗细不同的排笔调配颜色,以点、弹、抹、拉等传统技法有层次地上色。

3.5 缓蚀

由于苯骈三氮唑(BTA)和铜以及铜的氧化物能形成络合物,这种络合物在铜的表面是一层完整、透明而坚固的膜,可以隔断铜与各种腐蚀环境的接触,从而遏止腐蚀。具体操作时,用排笔蘸取3%BTA乙醇溶液刷涂器物表面,然后将其放置在通风阴凉处晾干,如表面出现少量白色结晶,用脱脂棉蘸取无水乙醇擦拭干净即可。观察锈蚀处颜色的变化,根据缓蚀效果,可重复操作几次。

3.6 封护

使用羊毛刷蘸适量稀释的1%~3%的B-72乙酸乙酯溶液进行封护处理。涂抹时要均匀,使用过多容易使器物表面颜色发深,影响外观。

修复后的春秋亓鼎如图9所示。

在修复过程中,还需要注意以下几点:

①尊重历史原貌:修复过程中应尽可能保留文物的历史信息和原貌,避免过度干预和改变。

②安全性原则:修复工作应在安全的前提下进行,避免对文物和人员造成损害。

③科学性原则:修复工作应遵循科学的原则和方法,确保修复效果的可靠性和稳定性。

4 春秋亓鼎铭文和纹饰的分析

解析春秋亓鼎足侧“亓”字铭文(图10),据《姓氏寻源》记载,亓(qí)官是春秋战国时期的官职名称,专门掌管笄(jī)礼。春秋战国时期,少年长到十五岁时需要行亓礼,即在头上插上笄表示成年而举行的一种成年仪式,掌管这种仪式的人称作“亓官”。随着时间的推移,亓官的后人开始以先祖的官职作为自己的姓氏,于是出现了“亓官”这一姓氏。这体现了在古代社会中人们以官职、职业或地名为姓的一种习俗。“亓官”这个姓氏又进一步简化,直接以“亓”作为姓氏。这种简化的现象在汉语姓氏的演变中并不罕见,往往是为了方便书写和记忆。因此,春秋亓鼎足侧上的“亓”字铭文,为我们揭示了该青铜鼎为春秋战国时期一名官员的陪葬器物,还展示了姓氏起源和演变的历程,具有很高的文物、历史、科学研究价值。

春秋亓鼎腹部有夔龙纹纹饰(图11)是春秋时期典型纹饰。春秋时期是中国历史社会变革的重要时期,各诸侯国纷纷崛起,形成了“百家争鸣”的文化氛围。青铜器的铸造技艺在这一时期也达到了顶峰,体现了中国古代青铜器铸造技术的成熟与高超,而其纹饰设计则展现了中国古代艺术创作的卓越成就。此外,它还具有较高的历史价值,是研究中国古代历史、文化、艺术等方面的重要实物资料。

5 结论

在对春秋亓鼎进行修复的过程中,利用微型液压千斤顶做到了一般人力物力方法达不到的效果,大大缩短了整形修复时间。根据器物承受力的情况,随时调整接触点面积大小就可以避免器物的二次损伤,再次证明合理使用现代工艺与传统技艺相结合的必要性。这些方案和方法不仅适用于青铜鼎的修复,也可以为其他青铜器的修复提供参考。同时,我们也认识到文物修复工作的重要性和复杂性,选择应用自主创新的整形器是可行的,该方法可借鉴应用于其他空间狭小变形器物的保护修复目的。总之,春秋亓鼎的修复探索是一项复杂而重要的工作,需要综合考虑多个因素和技术手段。通过科学的方法和技术手段进行修复和保护,可以使其得以保存并传承下去。

参考文献

[1]张澍.姓氏寻源[M].长沙:岳麓书社,1992.

[2]国家文物局博物馆与社会文物司.博物馆青铜文物保护技术手册[M].北京:文物出版社,2014.

[3]中国文化遗产研究院.中国文物保护与修复[M].北京:科学出版社,2009.