江西省博物馆馆藏青铜器病害状况调查研究

摘 要:江西省博物馆为实施馆藏二级青铜器文物保护修复项目,从馆藏青铜器中筛选出40件(套)已残破、锈蚀的新干大洋洲出土商代青铜器,通过对其病害情况进行调查和检测分析,统计文物病害情况,对病害情况进行分类,摸清文物病害情况,为今后馆藏青铜器文物保护修复工作奠定基础。

关键词:江西省博物馆;青铜器;病害状况;调查研究

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.13.009

1 馆藏青铜器基本概况

江西省博物馆自1953年成立至今,已有70多年历史,汇集了江西各地发现的珍贵历史文物和古代艺术精品,是江西省收藏文物最多的博物馆。藏品总数从最初的176件(套)增长到2016年全国第一次可移动文物普查的58916件(套),2023年藏品总数约为60728件(套),其中一级文物370件(套)、二级文物1070件(套)、三级文物9288件(套)、一般文物46461件(套),初步形成了门类齐全、特色鲜明、精品荟萃的藏品体系①。藏品类别有青铜器、瓷器、书画、革命文物、杂项等,以青铜、陶瓷类文物最具特色,数量多、品位高,在全国省级博物馆中占有重要地位。此次调查筛选出文物总计40件(套),均为1989年在江西省吉安市新干县大洋洲出土的商代青铜文物并定为二级文物,涉及酒器、水器、礼器、兵器等,种类制式多样,历史悠久,每件器物都呈现不同的风采,具有较高的历史价值、社会价值和科学价值。

2 青铜器病害调查

2.1 病害情况调查

本文依照《可移动文物病害评估技术规程金属类文物:WW/T0058—2014》②《馆藏青铜质和铁质文物病害与图示:GB/T30686—2014》③对该批青铜器病害情况进行调查,发现这批文物均存在不同程度的病害,主要表现为:文物存在明显保护修复过的痕迹,由于保护修复不到位、时间过长及补配、粘接材料老化,修复部位不平整;做旧材料的氧化变色等,导致大多数青铜器存在不符合保存和展陈要求的问题,特别是有纹饰的青铜器存在做旧覆盖过度问题,导致纹饰不明显,使器物失去其原有的艺术价值。

2.2 文物病害统计

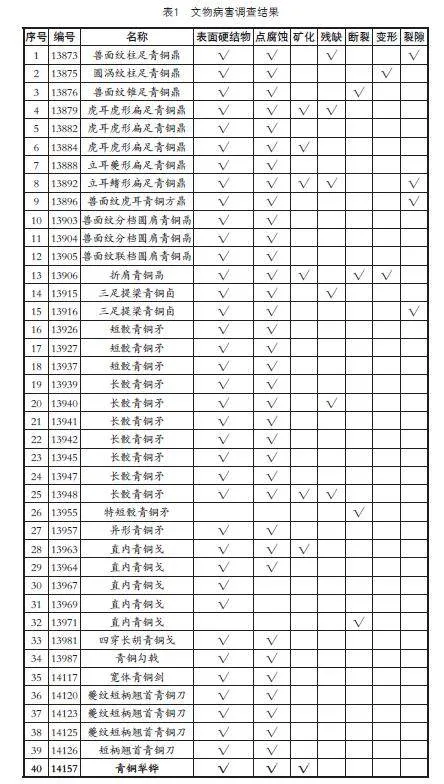

依照《可移动文物病害评估技术规程金属类文物:WW/T0058—2014》《馆藏青铜质和铁质文物病害与图示:GB/T30686—2014》对江西省博物馆馆藏青铜器保存现状进行调查,这批文物大部分存在表面硬结物和点腐蚀,部分文物存在矿化、残缺、变形、断裂及裂隙病害(表1)。

对40件(套)文物病害情况进行调查,共发现有表面硬结物病害青铜器38件(套)、有点腐蚀病害青铜器36件(套)、有矿化病害青铜器7件(套)、有残缺病害青铜器6件(套)、有断裂病害青铜器4件(套)、有变形病害青铜器2件(套)、有裂隙病害青铜器4件(套)(图1、图2)。

2.3 文物病害分类

根据中华人民共和国国家文物局颁布的中华人民共和国文物保护行业标准《可移动文物病害评估技术规程金属类文物:WW/T0058—2014》,对该批文物进行病害调查统计。经调查统计,该批次文物病害可分为四大类:一是断裂,需要连接加固;二是残缺,需要根据情况补全(无依据,不补配);三是器物表面腐蚀严重,需要清洗除锈;四是器物有明显变形。以下为文物的典型病害。

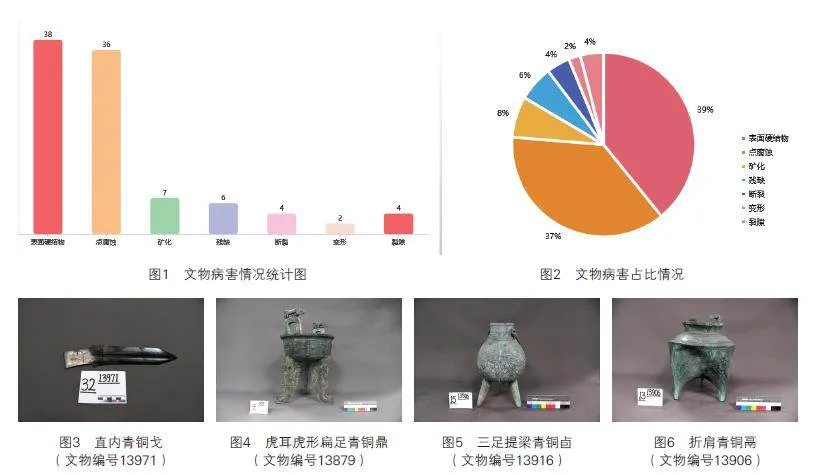

2.3.1 断裂

此次调查选取的青铜器存在断裂现象(图3),造成断裂的主要原因是受自然因素的影响,出土前受埋藏环境中的水、土质、外力重压等因素影响引发的物理、化学变化,导致本体腐蚀、破碎、断裂,使青铜器丧失其连续性和完整性,后虽经过修复,但是黏接胶体老化,导致原始修复位置胶体脱落。

2.3.2 残缺

本次调查的部分青铜器存在残缺现象(图4),造成残缺的主要原因应是受自然因素的影响:①出土前受埋藏环境中的水、土质、外力重压等因素影响发生的物理、化学变化,导致本体腐蚀、断裂、消失。②出土后受当时保存条件及保存环境的影响,腐蚀程度加剧,造成新的缺失。

2.3.3 表面腐蚀严重

部分青铜器表面腐蚀严重,原始补配位置补配材料老化、补配材料的过度覆盖、做旧颜色老化导致色差,遮挡文物部分纹饰,影响展陈效果(图5)。

2.3.4 变形

部分青铜器由于出土前受埋藏环境中的水、土质、外力重压等引发的物理、化学变化以及自然力、人为等外力影响,存在一定程度的变形(图6)。

3 检测分析

采用现代无损及微量检测技术对40件(套)青铜器的基体材料、腐蚀产物、附着污物进行检测分析。主要检测分析技术手段有文物基体合金成分分析检测、硝酸银定性检测等。

3.1 金属文物基体合金成分分析

采用美国尼通XL3T950型便携式能谱仪对青铜器文物的合金基体进行元素定量分析,采用金属能谱的测量模式,以确定金属基体的合金成分、微量元素和杂质。

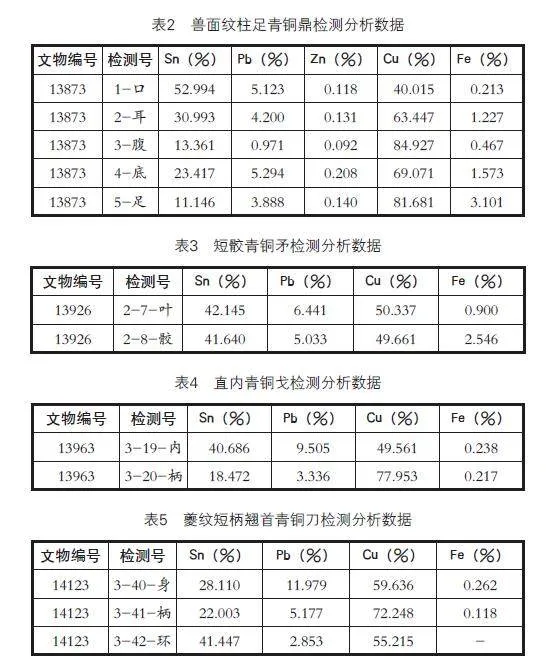

部分文物检测分析数据见表2~表5。

3.2 硝酸银定性检测

此次调查筛选出的40件(套)青铜器中有36件(套)存在点腐蚀病害。青铜器腐蚀的根本原因是铜离子与氯离子结合产生有害锈,呈点腐蚀状的粉状锈经过不断扩散,就会使铜基体通体矿化。为此需对青铜器上的各种腐蚀产物进行观察,看有无“点状、粉状有害锈蚀”并做成分和结构分析以及对文物上的表面硬结物、腐蚀产物进行硝酸银定性检测分析,以确定是否有氯离子存在和腐蚀产物对文物的危害,给出的分析结果可直接指导文物内氯离子的脱出工作,彻底清除氯离子,防止复发。

此批文物中,13955特短骹青铜矛、13964直内青铜戈、13967直内青铜戈、13971直内青铜戈保存状态较好,器物本身不存在点腐蚀;文物13969直内青铜戈保存状态良好,器物上存在织物和有机物质痕迹。为防止对文物造成二次伤害及损害其原有的历史文化价值、科研价值,对上述5件(套)文物没有进行硝酸银定性样品采集。其余35件(套)文物均从点腐蚀位置采集少许粉末样本,进行检测,检测样品溶液中均未出现絮状物,表明文物中未存在氯离子。

4 结论

从江西省博物馆馆藏青铜器中筛选出40件(套)商代已残破、锈蚀的青铜器进行病害状况调查,发现其全部存在明显保护修复过的痕迹,由于保护修复不到位、时间过长及补配、黏接材料老化,修复部位不平整;由于做旧材料的氧化变色等,大多数青铜器存在不符合保存和展陈要求的问题,特别是有纹饰的青铜器存在做旧覆盖过度问题,导致纹饰不明显,使器物失去其原有的艺术价值。该批次文物病害可分为四大类:一是断裂,需要连接加固;二是残缺,需要根据情况补全(无依据,不补配);三是器物表面腐蚀严重,需要清洗除锈;四是器物有明显变形。通过检测分析,这40件(套)青铜器的主要元素为铜、锡、铅,符合青铜质文物成分。36件(套)青铜器存在点腐蚀病害青铜器经过硝酸银定性检测,检测样品溶液中均未出现絮状物,表明文物中不存在氯离子。

此次病害状况调查摸清了馆藏青铜器情况,有助于下一步青铜器文物保护修复计划的制定,在接下来的文物保护过程中,应注意文物保存环境,库房应安装恒温恒湿设备、通风过滤设备及环境检测系统(有机挥发物检测仪、甲醛检测仪、照度与紫外辐射检测计、二氧化碳检测仪、温湿度检测仪、连续温湿度记录仪等),同时做好定期巡检。金属文物尽量存放于温度15~20℃、相对湿度40%以下,稳定洁净的环境中,并配备相应囊匣以减少环境对文物的侵害。

总体而言,江西省博物馆馆藏青铜器病害状况调查研究是一项具有重要意义的工作。通过调查研究,我们可以更加深入地了解青铜器的病害情况和保护现状,为青铜器的保护和修复提供科学依据和技术支持。同时,这项研究也有助于推动中国青铜文化的研究和发展,促进文化传承和创新。

注释

①叶蓉.厘清馆藏家底 讲好江西故事:江西省博物馆藏品概况与新馆陈展体系[J].文物天地,2020(10):4-19.

②全国文物保护标准化技术委员会.可移动文物病害评估技术规程金属类文物:WW/T0058—2014[S].2014.

③全国文物保护标准化技术委员会.馆藏青铜质和铁质文物病害与图示:GB/T30686—2014[S].2014.