庆城唐穆泰墓彩绘滑稽戏俑人物形象考释

摘 要:文章通过对唐代戏曲发展过程以及昭陵壁画墓出土给使图进行探讨,让读者进一步认识唐游击将军穆泰墓滑稽戏俑的人物形象更接近于宦官。宦官这一产生于封建制度下的特殊群体,在古代社会往往被贴上“丑”的标签。他们的所作所为,对一个国家或政权的兴衰存亡在某种程度上起到关键性的作用。

关键词:唐;穆泰;滑稽戏;形象

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2024.13.005

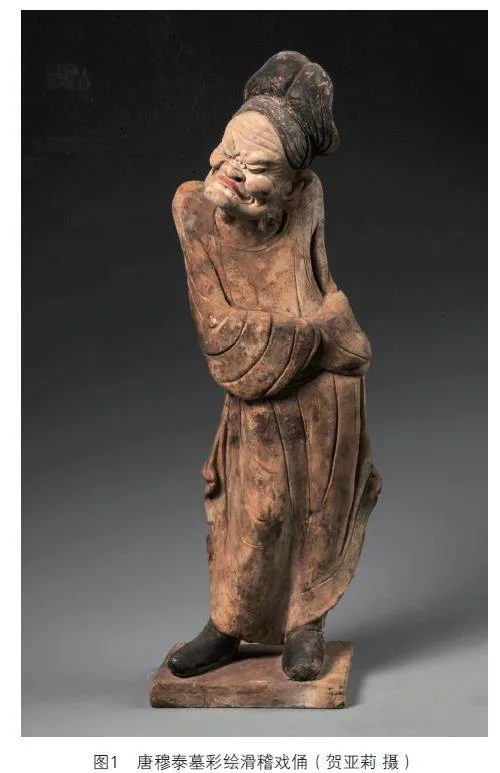

2001年4月,甘肃省庆城县北开发区在施工过程中发现墓葬一座,墓主为唐游击将军穆泰(660—730),墓中出土陶俑、陶器、墓志、铜镜、货币等文物92件。其中有一件彩绘滑稽戏俑(图1),通高48厘米、重3847克。俑头戴黑色巾帻,面部肌肉生动而显滑稽,额头三条皱纹弯曲而深长,眉棱高突紧蹙,三角眼神光外露,高鼻扁平上翘,鼻孔大而漏风,下唇前凸上压上唇,口角下弯而凹,颧骨隆起,双肩高耸,脖颈前伸,有喉结,下颌扁平而前凸。头向右倾,臀部左歪,通体呈“S”形站立。足蹬长筒黑靴,左腿直立,右腿虚步,略呈“丁”字形站于长方形平底座上。

2002年6月,国家文物局鉴定专家组将该文物定级为一级文物。关于该俑的人物形象,在定级时将名称定为“滑稽戏俑”。但笔者在参观昭陵陪葬墓壁画展时,发现多处类似人物形象,均将其定名为“给使”。下面从唐代滑稽戏和“给使”两个方面入手,对该俑所反映的人物形象进行再认识,不妥之处,敬请指正。

1 唐代滑稽戏的人物形象

滑稽戏是后人对唐代参军戏和宋杂剧中以滑稽调笑为内容的表现形式的称呼,唐代并无滑稽戏这一剧种。《中国戏剧发展简史》记载,唐代是我国戏曲的萌芽阶段,出现了由先秦时期优伶表演发展而来的以滑稽表演为特点的参军戏。参军戏起源于六国时期。在后赵的军队中有一个参军贪污,为了惩戒此类犯罪,就让优伶穿上官服,装扮成参军,让其他优伶从旁戏弄。参军戏的主要内容以滑稽调笑为主。参军戏一般有两个角色:戏弄的优伶被叫作“苍鹘”,被戏弄的称为“参军”。唐末,表演参军戏的人越来越多,故事情节日趋繁杂,逐渐有女性优伶出场。因此,如果唐穆泰墓出土的这件是参军戏俑的话,那么应该成对出现,而不是只有一个。

另外,表演参军戏的优伶一般是对以乐舞、戏谑为生的艺人的称呼,“优”指男演员,“伶”指女演员。我国古代对职业有不同等级的划分,相对受社会尊敬的有士、农、工、商阶层,表演(戏子)、刽子手、扎纸人等都往往被称为“下九流”。加之历史上有很多帝王(如后唐庄宗李存勖)沉迷于歌舞,宠信宦官、优伶,从而荒废朝政,导致百姓怨声载道、民不聊生。百姓常常将优伶与宦官放在一起,作为令人厌恶和唾弃的反面人物。所以,优伶与宦官是两个群体,并不能等同。目前出土文物中,可称为唐代参军戏俑“标准参照物”的,当属中国国家博物馆馆藏的唐绿釉参军俑(一组两件,图2)。2012年3月7日,中央电视台《国宝档案栏目》专门对此进行了介绍。这两件陶俑均身穿圆领长袍,足蹬尖头靴,身上施绿釉,头裹软巾,浓眉大眼,高鼻硕耳,面部丰腴。左侧俑高45.3厘米,头部昂起,身体微斜,双手握拳垂于胯部。它侧目立眉骨,露出得意之态。右侧俑高45.5厘米,两腿直立,上身略向前倾,双臂曲于胸前,眉头微锁,嘴角下耷,似有愤慨之情。

从以上人物形象来看,唐代参军俑一般都是成对出现,且人物形象之间相映成趣、多有联系。而穆泰墓出土的这件俑,属单体,且从喉结来判断,应为男性,但整个装饰则像一个又老又丑的妇人一般,与参军戏俑的外在形象相差甚远。

2 唐墓壁画中的“给使”人物形象

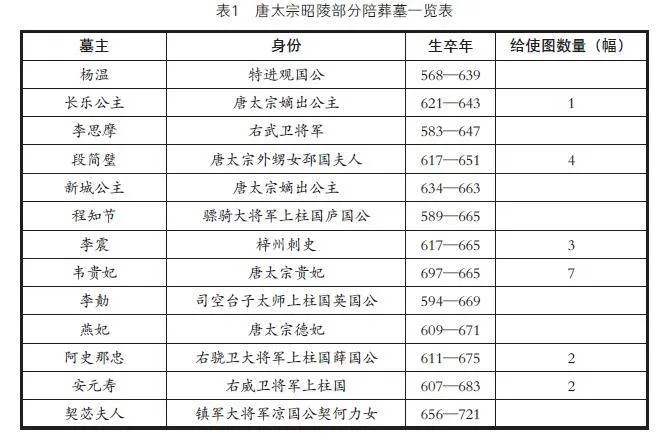

这里我们所说的唐墓壁画主要指的是唐太宗昭陵陪葬墓壁画。自1971年以来,昭陵博物馆发掘清理了30多座陪葬墓,发现了大量的唐代壁画。壁画题材丰富,有“四神、仪卫、门吏、给使、仕女、乐舞”等,其中给使图就有19幅(表1)。

“给使”一词来源于昭陵陪葬墓中的段简璧墓,其中一幅给使图的左上方有当时画工所写的“给使”二字。所谓“给使”,指封建社会被阉割了的男性,我们笼统地称为宦官或太监。这些人早期是侍奉王公贵族起居杂役的,社会地位十分低贱。《墨子·备梯》载:“禽滑厘子事子墨子三年,手足胼胝,面目黧黑,役身给使,不敢问欲。”《后汉书·杨秉传》载:“臣案国旧典,宦竖之官,本在给使省闼,司昏守夜。”但由于他们是帝王的近侍,整日与王公贵族为伴,极易受到宠信。自秦赵高干预朝政开始,宦官擅权屡见不鲜,如汉代的曹腾、侯览、张让,唐代的李辅国、程元振、鱼朝恩,再到明朝的王振、刘瑾、魏忠贤等。

从已发掘的唐昭陵壁画墓看,出现“给使”形象最早的陪葬墓是长乐公主墓。长乐公主生于公元621年,卒于643年,名丽质,为皇后长孙氏生,为唐太宗第五女。贞观七年(633)下嫁长孙冲。贞观十七年(643)八月暴病而亡,年仅23岁。其墓出土给使图1幅。最晚的是右威卫将军上柱国安元寿之墓。安元寿生于公元607年,卒于683年,字茂龄,为西域安国胡人后裔。武德四年(621)追随李世民,入秦王府为右库真。至高宗时,拜右威卫将军。该墓出土给使图2幅。从以上两位墓主的生卒年月来看,与穆泰将军的生卒年月有部分重合,均为初唐时期(初唐一般指从公元618年李渊称帝开始,到公元713年)。这一时期,国家政治清明,社会经济发展迅速,统治者汲取前朝灭亡教训,在对待宦官问题上极为谨慎。如《贞观政要》卷五载:“贞观十一年,时屡有阉宦充外使,妄有奏,事发,太宗怒。魏征进曰:‘阉竖虽微,狎近左右,时有言语,轻而易信,浸润之谮,为患特深。今日之明,必无此虑,为子孙教,不可不杜绝其源。’太宗曰:‘非卿,朕安得闻此语?自今已后,充使宜停。’”但盛唐以后,统治者忘记了“阉宦充外使”的教训,宦官干政层出不穷。《隋唐史》载:“宦官揽权,酿于玄宗,而完成于肃、代、德。开、天之际,宦官几若无所不能,直开前古未有之奇局。尤甚者监军特权,节度反出其下。”所以,在初唐时期,“给使”的社会地位极其低下,这为其在墓葬壁画中或俑的艺术形象烙上了丑的标签。在整个昭陵壁画中,“给使”的形象几乎千篇一律,都是头戴黑色幞头、身着圆领窄袖袍、足穿长筒黑靴、面部比例失调、颧骨高凸、眼神空洞无奈(图3、图4)。本文所描述的滑稽戏俑艺术形象与壁画中的“给使”形象相差无几。

唐昭陵壁画中的给使,虽形象相似,但所表达的职能或职事各异。如唐长乐公主墓中的“给使”左手握有一块笏板,而段简璧墓中的“给使”则右手握有笏板,李震墓中的“给使”躬身拱手,韦贵妃墓中的“给使”则有持笏、持烛、展纸等形象,阿史那忠墓中的“给使”提鞶囊,安元寿墓有拄杖给使图、摆袖给使图等。这些“给使”职责各异,能大量出现在墓室壁画中,按照古人事死如事生的理念,说明这些“给使”与墓主日常生活息息相关。

唐代的“给使”是在当时使职差遣制发展的背景下产生的。这些宦官以任“使”为名,积极参与国家政治生活。《唐语林》载:“宦官内外,悉谓之使。”前面说到,唐初统治者对宦官参政是持谨慎态度的。《资治通鉴》载:“贞观中,太宗定制,内侍省不置三品官,内侍是长官,阶四品,其职但在合门守御,黄衣廪食而已。”宦官属于皇帝的近侍,掌管宫闱之事,会间接地影响国家政策走向,加之有些隐秘之事,宦官这一角色则派上了用场。唐代笔记小说《龙城录》中记载:“太宗文皇帝平王世充,于图籍有交关语言、构怒连结文书数百事,太宗命杜如晦掌之。如晦复禀上妆如何,太宗曰:‘付诸曹吏行。’顷闻于外,有大臣将自尽者。上乃复取文书,背裹一物,疑石重。上亲裹百重,命中使沉滹沱河,更不复省。”太宗为了安抚与王世充有来往的大臣,宦官“中使”则担任了将其“接连文书”沉入滹沱河的秘密任务,可见太宗对其近侍的信任。高宗时,“时有道士郭行真,出入宫掖,为则天压胜之术,内侍王伏胜奏之”。道士郭行真的隐匿活动正是被宦官王伏胜看出,才避免了武则天被废。

唐代宦官的职责主要是照顾皇族的衣、食、住、行等。为此,在宫闱之内设置了诸多宦官使职,如教坊使、内园使、五坊使、宣徽使、庄宅使等。教坊是相对于国家机关太常寺而设置的机构。太常寺掌管国家礼乐文明,是国家实施教化的重要机构。《唐六典》载:“太长卿之职,掌邦国礼乐、郊庙、社稷之事。”为了满足帝王私欲,由皇帝近侍宦官组成的教坊使就产生了。《新唐书·百官志》载:“武德后,置内教坊于禁中。武后如意元年,改曰云韶府,以中官为使。开元二年,又置内教坊于蓬莱宫侧,有音声博士、第一曹博士、第二曹博士。京都置左右教坊,掌俳优杂技。自是不录太常,以中官为教坊使。”内园使管理宫苑花木栽接等事务。《旧唐书》卷十七《敬宗纪》载:“(宝历二年六月)甲子,上御三殿,观两军、教坊、内园分朋驴鞠、角抵。戏酣,有碎首折臂者,至一更二更方罢。”五坊使的主要职责是饲养雕、鹘、鹞、鹰、狗,主要是为满足皇室狩猎需要而设置的,最初隶属于闲厩使。《新唐书·百官志》记载:“闲厩使押五坊,以供时狩:一曰雕坊,二曰鹘坊,三曰鹞坊,四曰鹰坊,五曰狗坊。”闲厩使的职能最早是掌管马匹饲养事宜,在业务内容上与五坊使有相似之处。宣徽使是皇帝为了便于对若干小使职的统辖而设立的,这说明由宦官担任的使职逐渐增多。《文献通考》载:“掌总领内诸司使及三班内侍之籍,郊祀、朝会、宴享供帐之事,应内外进奉,悉检视其名物。”庄宅使主要管理皇室占有的庞大的国有土地。这些土地往往通过购买、没收、献纳、无主等方式获得,用途分为自用、喜舍、出租、出卖、下赐。古代社会,土地是极为重要的生产资料,土地的多寡意味着财富的强弱。君主往往将赐田作为笼络群臣的手段。唐李吉甫《百司举要》记载:“则天分置庄宅使。”“司农别有园苑、庄宅使。”由宦官充任的庄宅使来管理国有土地逐渐成为趋势。到了唐代中期,还相继出现了三种防范皇族内部成员的使职,如十王宅使、少养院使、内坊使。

3 结语

综上所述,唐穆泰将军墓出土的滑稽戏俑其更准确的艺术形象应为“给使”,即宦官。他们既是封建社会的受害者,为上层社会服务,受到残酷的宫刑,造成生理上的缺陷,命运大多悲惨;又是社会矛盾激化的关键所在,由生理上的缺陷造成心理上的变态,擅权弄政,民不聊生,为人们所鄙视、所厌恶、所不容。以上因素决定了宦官的艺术形象,即脸谱化,往往是以扭曲、丑化为基调。该俑的出土,为我们研究唐代宦官制度提供了形象而生动的资料,值得我们保护和研究。

参考文献

[1]吴兢.贞观政要[M].裴汝诚,王义耀,郭子建,等译.上海:上海古籍出版社,2007.

[2]岑仲勉.隋唐史[M].石家庄:河北教育出版社,2000.

[3]昭陵博物馆.昭陵唐墓壁画[M].北京:文物出版社,2006.

[4]田永强,黄丽宁.走进庆城博物馆[M].西安:三秦出版社,2014.

[5]王春,王彦川,黄丽宁,等.甘肃庆城唐代游击将军穆泰墓[J].文物,2008(3):32-51.