能源产业政策与能源-环境-经济协同发展

摘 要:本文基于2000-2021 年2 822 条能源产业政策,采用文本挖掘与人工赋分结合的方法,从化石与非化石两大能源类别,行政、引导和激励三种措施类型对能源产业政策进行多重组合量化分析,采用非期望超效率SBM 模型测度能源-环境-经济效率,探究能源产业政策对能源-环境-经济协同发展的影响。研究表明:①能源产业政策整体效力呈波动趋势,平均效力较平稳;②化石与非化石两大能源类别、三种措施类型与十种细分能源的政策整体效力均存在差异;③化石能源引导政策、非化石能源激励政策能够显著提升能源-环境-经济效率,非化石能源与化石能源行政政策均呈现抑制效果,该结果具有稳健性。东部和东北地区的化石能源引导政策、中部地区的非化石能源激励政策具有正向促进效果,西部地区的政策效果不明显。

关键词:能源产业政策;政策效力;能源-环境-经济效率;政策效果

一、引 言

能源、环境、经济协同对可持续发展意义重大。能源作为生产要素影响经济,又通过经济生产中的外部性影响环境,可谓实现三者协同的重要一环。为实现经济可持续增长必须维持环境质量并保证能源存量能够充分满足需求,否则,经济增长必然受到环境污染和能源耗竭的制约(张彬和左晖,2007)。中国碳排放强度是世界平均水平的1.5 倍,2020 年第75 届联合国大会上,中国正式提出“碳达峰”“碳中和”目标。中国54%的碳排放来源于电力和供热部门生产环节的化石燃料,能源结构转变是实现双碳目标的重要因素,提升能源效率与降低单位能耗的污染排放是中国全面落实节能减排政策、加快转变经济发展方式的重要前提(白俊红和聂亮,2018)。2022 年党的二十大报告再次指出,要基于中国能源资源禀赋,深入推进能源革命,加快新型能源体系的规划建设,积极稳妥推进双碳目标实现。伴随经济模式的转变与环境关注度的提高,能源发展面临的内外部环境不断发生变化,增加非化石能源应用、促进化石能源转型成为能源革命的重要方向。

21 世纪以来,中国能源产业主要沿着“利基市场—架构创新—产业标准”的内生逻辑优化升级(黄栋等,2021),而发展阶段的起点“利基市场”正是政府通过制定各项制度和政策建立起来的。能源产业政策指引国家能源的发展方向,同时也通过影响要素投入与生产中的外部性同步影响环境与经济。基于以上考虑,本文将从政策内容出发,研究能源产业政策的演变,分析不同阶段能源产业政策的效果,探究何种政策更能促进能源、环境、经济的协同发展,为加快能源绿色转型、实现双碳目标提供参考。

本文的边际贡献如下:①从化石能源与非化石能源两大类别、三种政策措施类型、十种细分能源等多重视角对能源产业政策进行量化分析,分别探究不同政策组合的效果。与已有研究相比,政策样本更新、时间跨度更长、政策研究的范围与角度更加全面。②将文本挖掘法与人工赋分法结合,制定了比已有研究更能兼顾政策数量与政策内容的政策赋分标准,提高了政策量化的全面性与客观性。③选择能源-环境-经济效率作为衡量能源产业政策效果的变量,更能反映出能源产业政策对能源、环境、经济的综合影响。采用超效率SBM 模型解决了现有部分研究中效率测算结果的截断问题。

二、文献综述

中国高度重视经济、能源、环境协同发展,能源政策是政府协调能源、环境与经济的重要工具。中央政府为解决能源发展问题颁布了一系列政策。李辉等(2019)以五年规划为线索系统搜集改革开放以来中国能源政策的文本,发现中国的能源政策呈现出间断性优于均衡性、行政化优于市场化和法律化等历史特征;唐云霓等(2023)系统梳理了“碳中和”愿景提出以来中国发布的能源政策,发现当前仍未形成跨部门协调合作的格局,政策内容呈现悬浮化和碎片化特点,政策工具未能发挥出应有效应。

政策内容研究是众多学者关注的重要领域之一,政策内容研究方法从早期的定性研究逐步向定量研究转变,目前政策内容分析采用的方法主要有文献计量法(李江等,2015)、共词分析和聚类分析法(黄萃等,2015)、文本挖掘法(杨慧和杨建林,2016)以及政策工具法(Murphy et al.,2012)等。Rothwell 和Zegveld(1985)提出的供给侧、环境侧、需求侧分类法成为政策工具划分的主要方式。基于此,黄萃等(2011)将三种政策工具作为X 维度,将产业价值链作为Y 维度,对中央颁布的风能政策进行频数计量和分析。

为对政策内容进行更加深入的探究与比较,从政策力度、政策目标以及政策措施等方面对政策进行赋分的方式被更多学者采用。在政策赋分方面,部分学者采用客观评分法,如制定政策发布单位与政策类型评分表作为赋分标准(李倩等,2021),由于发布单位与政策类型的不同级别区分清晰,因此,基于此定义的政策力度评分较为客观;部分学者采用主观划定范围与客观评分相结合的方法,使得政策内容的评估更加细致,如先通过专家讨论、分组阅读构建政策目标与政策措施的关键词数据库和评分标准,再使用文本挖掘法对词频进行统计,然后与关键词数据库进行匹配,从而得出政策支持度(唐葆君等,2022)。上述方法虽然相对客观,但易损失较多的政策内容信息,为使分析更加全面,部分学者采用纯人工评分的方式。彭纪生等(2008)邀请多位专家从政策力度、政策措施和政策目标三个维度开发了政策量化标准手册;张国兴等(2014)采用多轮打分的方式对政策的力度、措施和目标进行赋分。

政策效果评估方面,部分学者对单个政策措施效果进行评估(高玥,2020),或者对单个能源类别的政策进行研究(赵洱岽和刘平阔,2013),也有对某个能源类别的某种措施效果进行评估(王晓珍等,2019)。对多种能源政策总体效果进行评估的现有文献多采用不同年份对比分析(涂强等,2020)或实证分析的方法,实证分析多采用回归分析,如用全国可再生能源发电量衡量可再生能源政策的效果(兰梓睿,2021)。由于部分政策文本中同时涉及多个政策目标或政策措施,部分学者研究了政策协同的效果,如以多家光伏企业总资产收益率数值的中位数作为解释变量衡量光伏产业政策目标协同的效果(李军强等,2020)。

能源效率通常受到多方面因素的影响。Massimo 和Filippini(2011)指出了不同国家的气候和潜在的能源需求趋势将影响能源效率,张慧等(2022)探究了产业结构、城镇化水平和科技支出对能源效率的影响。不同应用领域对能源效率的定义和测度存在差异,能源经济效率是相对理想的能源效率测度指标(魏一鸣和廖华,2010),与单要素能源经济效率相比,考虑了投入与产出的全要素能源经济效率更加符合实际的能源使用情况(Azadeh,et al.,2007),同时考虑经济产出与以环境排放指标为非期望产出的能源-经济-环境效率更能系统地评估能源、经济和环境协调发展的效果(雷明和虞晓雯,2013)。测量能源效率通常采用数据包络分析法(DEA)(Bahram Fathi et al.,2020),为解决多个决策单元同时处于生产前沿面而无法比较的情况可使用超效率DEA(Andersenand Petersen,1993)。但DEA 模型是从径向和角度两个方面对效率进行度量,无法准确地测量存在投入和产出的非零松弛时的效率值,因此,SBM 模型(Tone,2001)、超效率SBM 模型(Tone,2002)以及考虑了非期望产出的SBM 模型(Tone,2004)逐渐被更多地应用于能源效率的测度中。

文献梳理发现:①能源产业政策的现有研究大多为演变逻辑梳理,或对某种单一能源的政策进行分析,对不同种政策的全面分析尚不多见。由于化石能源重在转型,非化石能源重在推广,发展方向的不同决定了其产业政策也存在一定的异质性,分类分析两种类型能源产业政策的区别或许有新的发现。②现有研究多采用文本挖掘法与人工赋分法对政策内容进行量化,文本挖掘法客观但易丢失政策内容细节,人工赋分法能够细致地把握政策内容,但结果受主观影响较大,兼顾全面性与客观性的量化方法尚需探寻。③能源产业的发展会对经济与环境产生影响,但现有研究多采用发电量或碳排放量衡量能源产业政策的效果,即仅考虑政策实施后对产出的影响或对环境的影响,少有文献综合考虑能源产业政策的实施对能源、环境、经济的综合影响。本文将在研究中尝试解决上述问题,完善能源产业政策的演变与效果研究。

三、研究方法与数据来源

(一) 研究方法

1. 政策效力评分标准

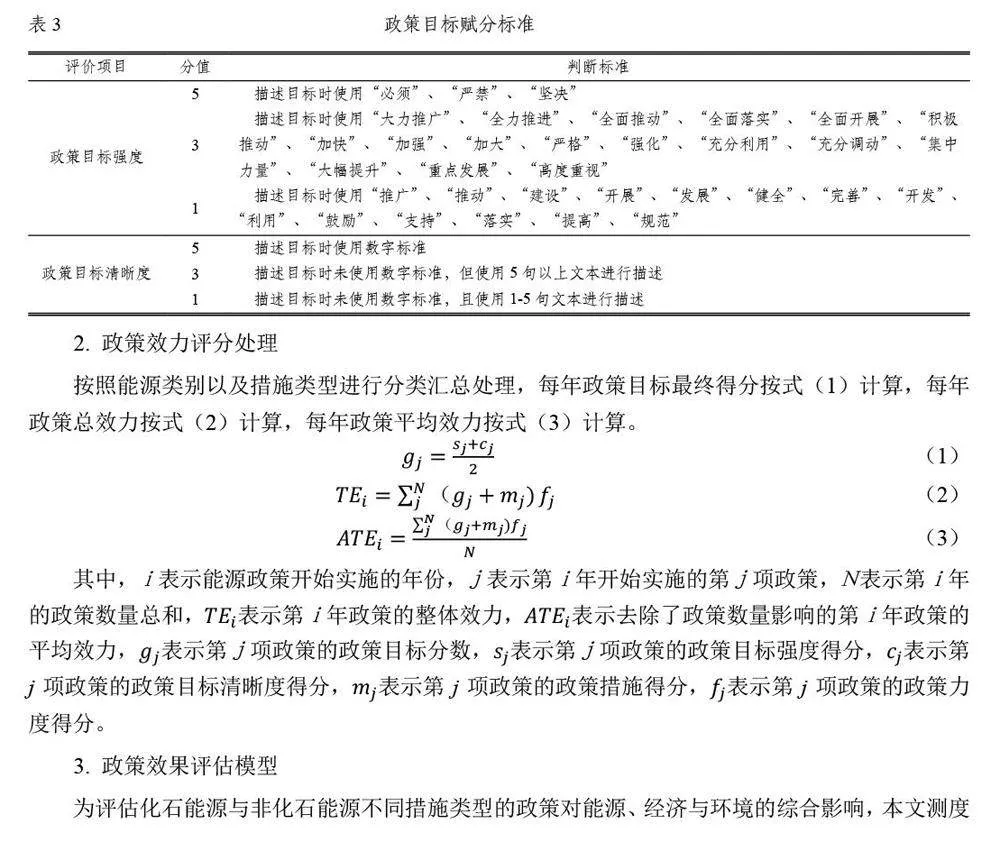

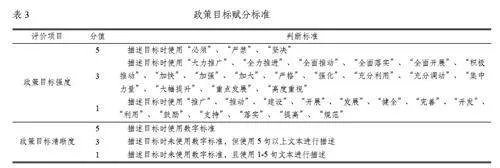

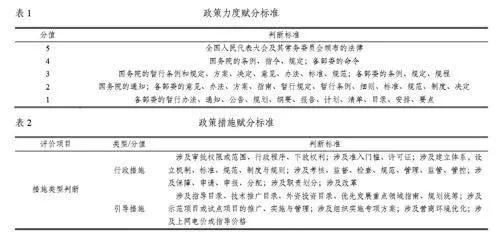

彭纪生等(2008)的三维度政策文本量化评价模型得到国内诸多学者的认可,本文参照其政策量化标准评价手册,按照政策颁布单位的级别与政策种类将政策力度赋予1-5 分。该手册中对于政策措施与政策目标的评判主要依靠人工细读文本内容,由此得出的赋分值虽然充分考虑了文本语义,但评分需要具备政策研究经验的专业人员完成,评分过程也易受主观影响。

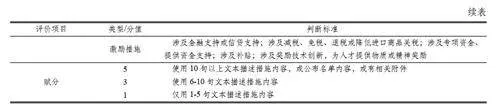

为使评分结果更客观,本文将从政策力度、政策措施、政策目标三个维度对能源产业政策进行量化分析。参考多位学者的方法(李倩等,2021;唐葆君等,2022;彭纪生等,2008;张国兴等,2014),构建政策措施与政策目标关键词库,将政策文本与政策措施关键词库进行匹配以判断政策措施类型,再根据描述措施内容的文本数量对政策措施赋分;从目标强度与目标清晰度两个维度量化评价政策目标,通过关键词匹配对政策目标强度赋分,根据是否使用数字标准、描述目标内容的文本数量对政策目标清晰度赋分,具体赋分标准如表1-3 所示。

其中单个政策文件中出现多种政策措施类型的,每种政策措施类型分开计分;单种政策措施类型中出现多个政策措施,视为一类合计语句数量进行赋分;政策目标描述中同时出现不同赋分段的关键词,以高赋分段的关键词赋分。

2. 解释变量

以2000-2021 年为研究时段,从国家发展和改革委员会、国务院、各部委门户网站,中国政府网,北大法宝数据库中收集包括风能、太阳能、水能、地热能、海洋能、生物质能、核能、煤、石油以及天然气等相关能源政策,通过人工精读筛选,剔除关联性低的政策文本与重复的政策文本,最终获得2 822 条有效能源政策文本,其中非化石能源政策745 条,化石能源政策2 077 条。按评分标准和式(2)计算得到中央非化石能源行政政策、非化石能源引导政策、非化石能源激励政策、化石能源行政政策、化石能源引导政策、化石能源激励政策的政策整体效力,再根据各省份历年火力发电量占全国总发电量的比例得到化石能源政策的权重。根据其他能源发电量占全国总发电量的比例得到非化石能源政策的权重。以所得权重分别与化石能源、非化石能源各3 种能源政策效力相乘后加1 取对数,得到各省份受中央能源政策的冲击程度代理指标,作为解释变量。

3. 控制变量

①能源工业投资(EI),以能源工业投资额衡量。增加能源工业投资有利于扩大能源生产、输送和分配设施的建设,提高能源供应能力,同时,更多资金可用于提升可再生能源和清洁能源技术,从而改善环境质量,刺激能源产业发展,进而促进经济增长。②外商直接投资(FDI),以外商直接投资额衡量。外商直接投资可以引入先进的能源技术、管理经验和生产工艺、设备,提高能源生产和利用的效率,降低能源消耗和排放,同时提高经济效率。③地方财政收入(DF),以地方财政收入额衡量。地方财政收入可用于电网、天然气管道、可再生能源设施等能源基础设施的建设,可以增加能源供应的可靠性和多样性,同时也更利于降低能源成本和提高经济效率。④人均GDP(GDP),以人均GDP 值衡量。通常人均GDP 较高的地区具备更充足的资金发展能源产业。⑤产业结构(SI),以第二产业产值增量与国内生产总值增量的比值衡量。第二产业比值较高的地区可能会产生更大的能源需求,温室气体的排放量也相对更高。以上变量均以2000 年为基期进行平减后加1 取对数。

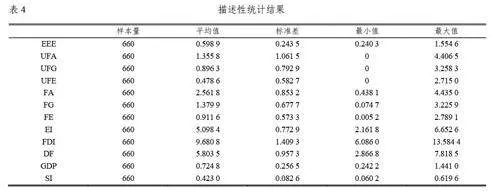

各变量的描述性统计结果见表4。

四、能源产业政策效力分析

(一)政策整体效力与平均效力演变

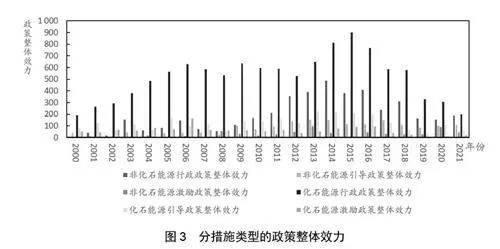

中央颁布的能源政策整体效力与平均效力如图1 所示。非化石能源、化石能源以及全部能源政策的整体效力均呈波动态势,但平均效力基本保持平稳,增长的幅度较小。平均效力的增长幅度较小表明政策力度、政策措施、政策目标得分的增长较小。由于平均效力剔除了政策数量的影响,其增长与否在一定程度上可以反映出能源产业政策的质量变化情况,因此可见,能源产业政策整体效力的波动主要受政策数量的影响,政策质量的提升存在较大空间。

各种能源产业政策的整体效力高峰年份存在差异,如2001、2003、2009、2011、2014、2016 等年份,整体效力的波动除受到政策数量的影响外,高峰期的出现也与中国能源、经济、环境的宏观背景密切相关。2001 年北京申奥成功,规范化石能源的应用、增加非化石能源的推广是践行“绿色奥运”的有效抓手之一;自2001 年开始中国城乡居民实行同等用电价格,国家出台较多相关政策对原有能源发电结构进行调整。2003 年,中国在非典与其他自然灾害的情况下仍然实现了GDP的增长,但经济加快发展也导致了能源紧缺的情况,当年有20 多个省份拉闸限电,煤炭供应紧张,进口石油的数量也增加较多,国家颁布了系列能源政策应对上述问题。2006 年,中国“十一五”首座特大型水电站开工建设,首个生物质发电工程正式投产,非化石能源迎来发展的小高峰。2009 年,中国成功扭转了国际金融危机下经济增速下滑的局面,抓住全球能源需求放缓的有利时机,加大能源结构的调整力度,加强能源的国际合作,进一步构建清洁安全的能源供应体系。2011 年,油气税与焦煤征税标准均有所提高,煤层气开发利用“十二五”规划正式发布,国家部委第一次围绕农村能源召开明确农村能源重点工作的专题会议。2014 年,中央财经领导小组第六次会议召开,对推动能源生产和消费革命提出5 点要求,能源发展战略行动计划明确要加快构建清洁、高效、安全、可持续的现代能源体系。2015 年,上海天然气交易中心的成立提高了中国在国际油气市场的价格话语权,中国电力体制改革进入了新阶段。2016 年,“十三五”电力规划发布,18 个省区市的电改方案获批;水电发展“十三五”规划发布,水电发电量突破新高。2018 年,中核与中核建设重组加快核电走入国际市场,风电竞价上网、光伏平价上网使风电与光伏产业进入新时代。2020 年,中国宣布“碳中和”目标,风电、太阳能发电等非化石能源产业开启倍速增长阶段,化石能源产业转型升级也迫在眉睫,更多的能源政策颁布,为能源行业的发展理清方向。不同年份的经济与环境变化会在一定程度上影响能源的需求与供给,进而对当年能源产业政策的制定产生影响。

能源产业政策整体效力呈“倒U 型”变化趋势。2015 年前后政策数量的减少使得能源政策整体效力开始下降,这主要是因为前期颁布的能源政策实施效果逐步体现,政府开始重新审视以前制定的能源政策,根据实施效果制定更具调整性的政策,数量相较于之前的开拓型政策有所减少。此外,2015 年前后正值全球能源转型的关键时期,许多国家和地区开始转向可持续和清洁的能源发展模式。由于能源转型需要更全面的战略规划和政策,因此,政府倾向于进行更深入与更长期的研究和准备,以制定适应转型需求的新政策,政策的数量也因此受到影响。能源产业政策整体效力在“十五”以来的四个五年时期呈现的波动趋势与每一个五年规划有着紧密的关联,能源政策整体效力的高峰值多出现于每个五年规划的第一年与五年规划结束的前一年。五年规划的第一年一般颁布系列政策文件对规划期间的能源发展进行规划与要求,五年规划结束的前一年颁布政策数量较多往往与实施状况未达到规划预期有关,为加快目标达成,需要根据前期实施情况颁布新的政策进行调整,这也反映出能源产业政策的长期规划性不足,应时应势调整的中短期特征较为明显。

(二)细分能源的政策整体效力分布

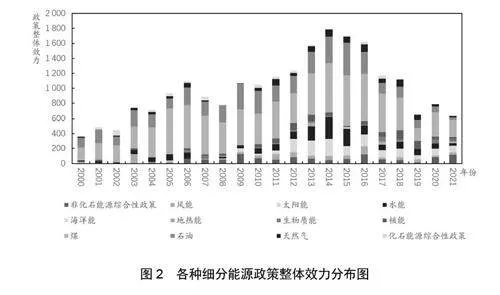

化石能源政策整体效力高于非化石能源政策整体效力。将化石能源细分为煤、石油、天然气,将非化石能源细分为风能、太阳能、水能、核能、海洋能、太阳能、海洋能、地热能与生物质能。不同细分能源的政策整体效力分布如图2 所示。

从各类细分能源的政策整体效力历年比例来看,化石能源政策中历年来煤的政策效力均为最高,其次为石油,再次为天然气政策,这与中国富煤、贫油、少气的基本国情相符,资源禀赋决定了煤炭在中国的能源结构中的基础地位。虽然煤、石油、天然气是碳排放的主要来源,但中国的电力主要由火力发电提供,特别是煤电。从中长期发展趋势看,随着碳达峰、碳中和的推进,煤炭将从兜底保障能源逐渐转变为调峰能源,但短期来看,煤、石油、天然气等化石能源仍具有无可替代的位置,因此,国家历年颁布较多政策对化石能源行业进行规范和引导。

非化石能源中政策效力最高的能源依次为水能、太阳能与风能,核能次之,生物质能、地热能、海洋能相关政策颁布年份较晚,数量也较少,这与中国非化石能源的资源禀赋是完全吻合的。中国的水能、太阳能、风能资源较为丰富,与之相关的政策也更多;中国的核电站技术比其他国家更有优势,核电也是中国的重点发展能源,历年推出许多政策引导核电发展;生物质能、地热能、海洋能由于技术不成熟、成本也较高的原因目前无法得到大范围的应用,相应政策也更少,如何加快这类能源的推广应用是后续政策制定需要考虑的问题。

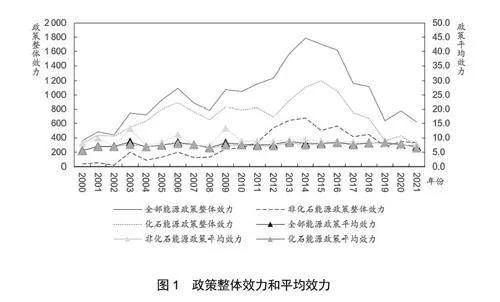

(三)分措施类型的政策整体效力演变

图3 反映了2000-2021 年非化石能源与化石能源按行政措施、引导措施、激励措施分类的政策整体效力情况。历年来,无论是非化石能源还是化石能源,其行政政策在三种政策类型中均占据主导地位,激励政策效力均为最弱,这表明政府在能源发展中进行的干预较多,如制定行业的工艺标准、准入门槛、颁布监督与管理办法等。对于能源项目试点、项目指导等也有一定的关注,而通过税收与信贷等对能源发展进行调节的政策相对较少。

从发展趋势来看,非化石能源的引导政策与激励政策整体效力呈现出逐年上升的趋势,表明政府在很长一段时期内尝试加强引导政策与激励政策的效力,使市场逐渐发挥更大的作用,这在一定程度上也代表了我国能源政策措施转变的一种趋势。整体效力最高的行政政策是否对促进能源-环境-经济效率提升的效果最好,非化石能源的政策措施逐渐从以行政政策为主向提高引导与激励政策的比例转变,是否说明引导与激励政策的效果更好?化石能源与非化石能源采取同类型措施时取得的政策效果是否存在差异?本文将进一步探究这些问题。

五、能源产业政策效果分析

(一)基准回归

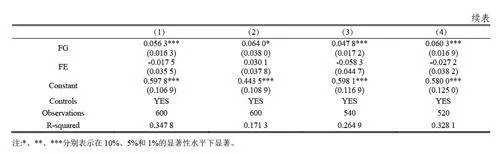

为进一步探究化石能源、非化石能源不同措施类型下哪种政策组合对能源-环境-经济效率的提升更有效,本文根据式(4)对不同类型政策的效果进行回归分析。根据AIC 和SC 准则确定将非化石能源与化石能源引导政策的冲击滞后2 期,将非化石能源与化石能源行政政策、激励政策的冲击滞后1 期。基准回归结果如表5 列(1)所示。

不同措施类型的能源政策效果存在差异。非化石能源行政政策与化石能源行政政策在1%的显著性水平下对EEE 的提升产生负向影响。行政政策主要包括制定行业标准、对相关产业进行监管。当对风能、光伏等非化石能源行业设置过高的准入门槛,或者对非化石能源企业制定过严的监管措施时,短期来看确实提高了非化石能源项目的质量,但从中长期来看却可能会使相关企业参与性降低,不利于非化石能源应用的推广和EEE 提高。对化石能源而言,进行严格的监管与规范的确可以起到降低环境污染的效果,但工业发展需要使用大量的煤、石油等化石能源作为原料,若对化石能源限制过度则会导致生产原料不足,提高工业企业的生产成本。同时,为达到监管要求,相关企业的治污成本上升,缺乏运作资金的企业很可能由于成本的上升面临经营困境,对EEE 的经济产出指标产生负面影响。若污染排放量的减少幅度不及经济产出的减少幅度,则会导致EEE 下降。

化石能源引导政策在1%的显著性水平下促进EEE 的增长,非化石能源引导政策产生的效果并不显著。非化石能源引导政策包括制定技术推广目录、优先发展重点领域指南、推广示范项目或试点项目等,这些政策的实施在一定程度上可以使非化石能源企业得到更多的关注从而促进市场资本的流入,加快产业发展,但可能由于优惠措施吸引了过多的资本涌入非化石能源赛道,激烈的市场竞争增加了能源市场的不稳定性,在一定程度上抵消了正向效应。化石能源引导政策更倾向于引导传统的化石能源企业转型升级,进行智能化、清洁化改造的过程中,传统能源企业的技术不断升级和创新,能够提供更高效、更环保的能源产品,能源利用效率得到提高,污染排放也相应减少。另外,通过技术升级和创新,企业可以降低生产成本,提高生产效率,增加市场份额,从而获得更大的经济效益,使得EEE 显著提升。

非化石能源激励政策在10%的显著性水平下促进EEE 的提升,化石能源激励政策的效果并不显著。非化石能源激励政策通过减税、免税、退税或降低进口商品关税等方式降低相关企业的税收负担;通过提供资金支持、信贷支持帮助企业获得更多的融资,实现持续经营或扩大规模;通过补贴降低非化石能源价格,提高非化石能源竞争力;通过奖励技术创新,使企业更愿意研发环境友好型的技术,从而促进EEE 的提升。化石能源激励政策主要采用对化石能源增税的方式,由于将税收措施归类为激励措施,所以其本质为对化石能源的负向激励。通过对化石能源增税使得企业的能源使用成本上升,从而倒逼企业转向使用非化石能源,但增税可能会降低企业的盈利能力、减少研发投入,从而影响技术创新。如何确定合理的税收力度,更显著地促进EEE 的提升,是此类政策需要考虑的重点。

(二)稳健性检验

①替换解释变量。根据各省份历年煤、石油、天然气的消费量占全国能源总消费量的比例得到化石能源政策的权重,根据其他能源消费量占全国能源总消费量的比例得到非化石能源政策的权重。以所得权重分别与中央非化石能源行政政策、引导政策、激励政策,化石能源行政政策、引导政策、激励政策的政策整体效力相乘后加1 取对数,得到各省份受中央能源政策冲击程度的新代理指标,替代原解释变量进行稳健性检验,结果见表5 列(2)。②改变样本期。考虑到疫情对经济运转、能源消耗的冲击较大,将样本期更改为2000-2019 年,结果见表5 列(3)。③剔除直辖市样本。直辖市与其他省份在行政级别、经济体量、人口规模等方面存在一定差异,将直辖市样本剔除进行稳健性检验,结果如表5 列(4)所示。稳健性检验结果与基准回归基本保持一致,结论具有稳健性。

(三)异质性分析

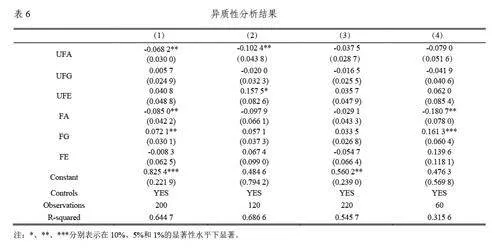

不同省份的能源-环境-经济效率可能受到资源禀赋、经济发展水平、产业结构、技术水平等多种因素的影响,能源产业政策的实施效果也因此存在差异。经济较为发达的地区能源消耗和污染物排放量相对较高,而技术水平相对较高的省份则更有能力提高能源利用效率,从而降低污染物的排放。为进一步探究不同地区实施何种能源产业政策更有利于促进能源、环境、经济协调发展,本文按照国家统计局分类标准将样本分为东部、中部、西部、东北进行分组回归,分析结果见表6 列(1)-(4)。

分析结果显示,东部地区最有效的能源产业政策类型为化石能源引导政策,其在5%的显著性水平下促进EEE 提升;非化石能源行政政策与化石能源行政政策在5%的显著性水平下抑制EEE提升。东北地区化石能源引导政策在1%的显著性水平下促进EEE 的提升,化石能源行政政策则呈现抑制效果。这表明东部地区和东北地区通过引导化石能源产业的发展可以有效地提高能源-环境-经济效率,而行政政策的监管力度则需要考虑适当减轻。中部地区的非化石能源激励政策在10%的显著性水平下促进EEE 提升,非化石能源行政政策在5%的显著性水平下抑制EEE 提升,这些地区可以考虑加大非化石能源激励政策的力度,适当减少对非化石能源的行政监管压力。西部地区的能源产业政策效果均不显著。相较而言,西部地区具有丰富的太阳能、水能、风能等非化石能源资源,但无论发展非化石能源还是提高现有传统能源的利用效率均要求一定的经济、技术基础以及完善的能源基础设施,西部地区的基础设施建设相对滞后,消弱了能源产业政策的效果,需要更多的政策支持和资源投入以推动相关能源产业的发展。

六、结论与建议

本文对2000-2021 年的各类能源产业政策文本进行量化分析,建立回归模型研究各类政策的实施对能源-环境-经济效率(EEE)的影响。主要结论如下:

(1)化石能源政策平均效力与非化石能源政策平均效力历年来几乎保持平稳,政策整体效力的波动主要由政策数量增减导致,政策颁布单位级别、政策颁布类型、政策措施细致度、政策目标强度以及政策目标清晰度等影响政策质量的政策内容存在较大提升空间。

(2)化石能源政策与非化石能源政策整体效力的波动与高峰期的出现与不同时期中国的能源、经济、环境的情况存在密切的关系。能源政策整体效力的高峰值多出现于每个五年规划的第一年与五年规划结束的前一年,五年期的后一个高峰值多为调整型政策,反映出前一个政策高峰制定政策时存在预期偏高的现象,政策的前瞻性不足、长期性不够,针对实施过程中发生的问题所制定的回应式、填补式的政策较多。

(3)化石能源政策整体效力高于非化石能源政策。从10 种细分能源来看,化石能源政策中煤的政策效力最高,其次为石油,再次为天然气;非化石能源中水能、太阳能、风能与核能的政策效力较高,生物质能、地热能与海洋能的政策效力、政策数量均较低。分措施类型来看,非化石能源与化石能源政策中行政政策效力均为最高,激励政策效力均为最低;非化石能源的引导政策与激励政策整体效力呈现出逐年上升的趋势,市场逐步发挥更大的作用。

(4)进一步分析不同措施的政策效果发现,非化石能源行政政策与化石能源行政政策在1%的显著性水平下抑制EEE 提升;化石能源引导政策在1%的显著性水平下促进EEE 增长,非化石能源引导政策产生的效果并不显著;非化石能源激励政策在10%的显著性水平下促进EEE 提升,化石能源激励政策的效果并不显著。更换解释变量、将样本期缩短至2019 年、剔除直辖市样本后进行稳健性检验的结果均与基准回归基本保持一致。非化石能源行政政策对东部与中部地区EEE 的抑制作用较为明显,化石能源行政政策对东部与东北地区EEE 的抑制作用更明显。中部地区的非化石能源激励政策,东部和东北地区的化石能源引导政策更能促进当地EEE 提升。西部地区的各种能源产业政策效果均不显著。

基于以上结论与中国能源、环境、经济的发展现状,提出以下建议:

(1)我国能源产业政策需要由重视数量向重视质量转变,应当适当提高政策措施的细致度、政策目标的强度以及政策目标的清晰度。高强度的政策目标更能引起政策接收者的重视,加快政策实施的进程;细致的政策措施和清晰量化的政策目标更能使政策接收者明确方向和实施计划,使政策的实施更有效。

(2)制定能源政策时需要全面考虑政策对于能源、环境与经济的影响,建立完善的政策监测和评估机制,加强政策研究和制定的科学性和系统性,充分考虑政策的时滞效应,重视政策的长期规划。

(3)相对于传统的化石能源,非化石能源在生产过程中产生的碳排放量较低,具有更低的运营风险和更高的投资回报,非化石能源的推广更有利于促进能源、环境、经济协调发展。然而非化石能源的资源分布相对于传统化石能源更为分散,建设和运营需要较高的初始投资成本,在规模应用和商业化发展方面受到一定限制,与传统的化石能源相比缺乏竞争力,需要更多的政策支持来推动其发展。但目前非化石能源政策整体效力不及化石能源,应加强非化石能源相关的政策支持,促进非化石能源的规模应用和发展。

参考文献

[1] 白俊红,聂亮. 能源效率、环境污染与中国经济发展方式转变[J]. 金融研究,2018 年第10 期,第1-18 页。

[2] 高玥. 产业补贴退坡的政策效果及启示——以中国新能源汽车为例[J]. 软科学,2020 年第12 期,第28-32 页。

[3] 黄萃,苏竣,施丽萍,程啸天. 政策工具视角的中国风能政策文本量化研究[J]. 科学学研究,2011 年第6 期,第876-882 页。

[4] 黄萃,赵培强,李江. 基于共词分析的中国科技创新政策变迁量化分析[J]. 中国行政管理,2015 年第9 期,第115-122 页。

[5] 黄栋,杨子杰,王文倩. 新发展格局下新能源产业发展历程、内生逻辑与展望[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2021 年第6 期,第134-144 页。

[6] 兰梓睿. 中国可再生能源政策效力、效果与协同度评估——基于1995~2018 年政策文本的量化分析[J]. 大连理工大学学报(社会科学版),2021 年第5 期,第112-122 页。

[7] 雷明,虞晓雯. 资本跨期效应下中国区域能源—经济—环境效率研究[J]. 经济理论与经济管理,2013 年第11期,第5-17 页。

[8] 李辉,徐美宵,张泉. 改革开放40 年中国能源政策回顾:从结构到逻辑[J]. 中国人口·资源与环境,2019 年第10 期,第167-176 页。

[9] 李江,刘源浩,黄萃,苏竣. 用文献计量研究重塑政策文本数据分析——政策文献计量的起源、迁移与方法创新[J]. 公共管理学报,2015 年第2 期,第138-144 页。

[10] 李军强,韩振,任浩. 中国光伏产业政策目标协同度量化评价模型[J]. 同济大学学报(自然科学版),2020 年第6 期,第913-921 页。

[11] 李倩,赵彦云,刘冰洁. 新能源产业政策的量化分析及其环保效应[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),2021 年第4 期,第30-39 页。

[12] 彭纪生,仲为国,孙文祥. 政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J]. 管理世界,2008 年第9 期,第25-36 页。

[13] 唐葆君,陈俊宇,王崇州. 政策工具视角下能源行业发展差异分析[J]. 北京理工大学学报(社会科学版),2022 年第2 期,第21-27 页。

[14] 唐云霓,闫如雪,周艳玲. 碳中和愿景下能源政策的结构表征与优化路径[J]. 清华大学学报(自然科学版),2023 年第1 期,第1-14 页。

[15] 涂强,莫建雷,范英. 中国可再生能源政策演化、效果评估与未来展望[J]. 中国人口·资源与环境,2020 年第3 期,第29-36 页。

[16] 王晓珍,蒋子浩,郑颖. 风电产业创新政策有效性研究[J]. 科学学研究,2019 年第7 期,第1249-1257 页。

[17] 魏一鸣,廖华. 能源效率的七类测度指标及其测度方法[J]. 中国软科学,2010 年第1 期,第128-137 页。

[18] 杨慧,杨建林. 融合LDA 模型的政策文本量化分析——基于国际气候领域的实证[J]. 现代情报,2016 年第5期,第71-81 页。

[19] 张彬,左晖. 能源持续利用、环境治理和内生经济增长[J]. 中国人口·资源与环境,2007 年第5 期,第27-32 页。

[20] 张国兴,高秀林,汪应洛,郭菊娥,汪寿阳. 中国节能减排政策的测量、协同与演变——基于1978-2013 年政策数据的研究[J]. 中国人口·资源与环境,2014 年第12 期,第62-73 页。

[21] 张慧,范丽伟,孙秀梅. 中国城市能源效率差异及其影响因素的异质性效应——基于分位数回归的实证分析[J]. 城市问题,2022 年第8 期,第12-23 页。

[22] 赵洱岽,刘平阔. 固定电价与可再生能源配额交易的政策效果——基于生物质发电产业[J]. 工业技术经济,2013 年第9 期,125-137 页。

[23] Andersen P, Petersen N C, “A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis”, Management Science,1993, 39(10), 1261-1264.

[24] Azadeh A, Amalnick M S, Ghaderi S F and Asadzadeh SM, “An integrated DEA PCA numerical taxonomy approach for energy efficiency assessment and consumption optimization in energy intensive manufacturing sectors”, Energy Policy, 2007, 35(7), 3792-3806.

[25] Bahram Fathi, Malihe Ashena, Ali reza Bahari, “Energy,environmental,and economic efficiency in fossil fuel exporting countries: a modified data envelopment analysis approach”, Sustainable Production and Consumption, 2020,26, 588-596.

[26] Massimo, Filippini and et al, “Energy Demand and Energy Efficiency in the OECD Countries: A Stochastic Demand Frontier Approach”, Energy Journal, 2011, 32, 59-80.

[27] Murphy L, Meijer F, Visscher H, “A qualitative evaluation of policy instruments used to improve energy performance of existing private dwellings in the Netherlands”, Energy Policy, 2012, 45(Jun), 459-468.

[28] Rothwell R, Zegveld W, “Reindustrialization and technology”, Longman, M.E. Sharpe Press, 1985.

[29] Tone K, “A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis”, European Journal of Operational Research, 2001, 130(3), 498-509.

[30] Tone K, “A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis”, European Journal of Operational Research, 2002, 143(1), 32-41.

[31] Tone K, “Dealing with undesirable outputs in DEA: a slacks-based measure (SBM) approach”, North American Productivity Workshop Toronto, 2004, 23-25(June), 44-45.